朱金贤的诗

朱金贤

途经牛栏江

从海拔2686米的火红梁子顶峰

跌落海拔1340米的牛栏江底

生命,是一片轻飘飘的树叶

栖于山落于风漂于水融于泥

随遇而安

无法回头的路,藏在群山中的命脉

左拐,悬崖

右拐,迂回的命运

驻足,是前进的另一种姿态

看不见阳光,苍凉、破败和低矮的房屋

触目可及的心痛

五六岁的小女孩,画板上涂抹出太阳

藏在山背后笑

万木逢春

我的眼睛里是贵州,我的根在云南

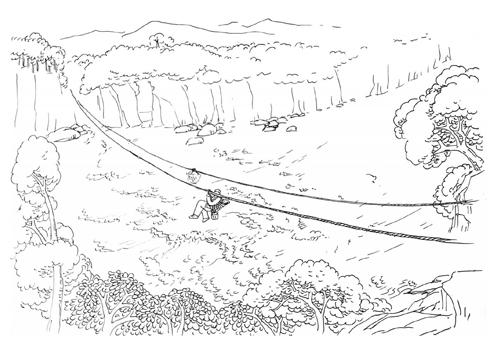

一条溜索,连接两个省的脐带

血脉里翻滚着同样颜色的泥土

人溜过来,猪溜过来

下面巨浪滔天

途经牛栏江,唯一的风景和挂牵

是几代人走出和回归家园的坚韧如钢的

命索

这一家人

火塘里,柴草烧过的灰烬

苟延残喘

四个人的早饭

一锅连皮洋芋,一碗清水煮白菜

就着几个萎蔫的青辣椒

撑满辘辘饥肠

老父亲,七十五岁,驼背

老母亲,七十四岁,小脚走不出方寸之地

老二,五十岁,单身

老三早夭,多年不见埋骨之地

老四弱智,口水如丝线垂进泥土

唯一正常的姐姐远嫁外地

一年来一次,送点油和米

春天,播种活命的希望

洋芋种背到地里,又回到家里

老四笑,洋芋是人吃的,不是地吃的

老二往返折腾,把山路踩弯了

他说,这洋芋是他种的,又大又面

脸上的笑,挂着阳光

篾 匠

一把篾刀,轻松割断生命的连结

疼痛被肢解,依附另一个物体存在

以佝偻的姿势贴近命运

两膝,夹一棵竹子挪动

右手举刀,划开骨缝

两片,四片……

篾黄,焚于火,温暖苍生

篾片扭折迂回,变身撮箕、簸箕、背篓和

命如蚍蜉的沉重

他,三十不立,苍老如狗

左手,五根冰冷的钢针失去知觉

父母死去多年

眼泪从脸颊流到脚根,二十年未干

一个流浪者的命途,不为名利、理想

只有衣食、活着

我叫他疤三,他远远地笑

皺纹埋葬了真实的样子

他走了,下一站,重复同样的姿势

他说,撮箕、簸箕、背篓用不了多少

再织,是混饭,良心不安

一个篾匠,他举起篾刀

如同举起一面银光闪烁的旗帜

打工者

二亩薄地,种出贫穷

一背篓针水,败给四头猪的亡魂

最后的家底

2000斤包谷籽,卖了1260元

含泪告别,向死而生

昆明市大板桥清水沟,狭小的出租屋

三脚架、锅、碗、盆、桶

残旧的时光,世界只剩下黑白色

世俗的烟火点燃清贫

烧柴是山里捡的,不要钱,可惜多刺

土,紧贴脚步

庄稼人的基因,传承祖辈的荣耀和宿命

最初,为别人犁地、种地,看护庄稼

后来,为别人建房

背砖、背沙,一层一层爬行

命在悬梯,生死随缘

一生卑微如土

挺直脊梁把命运举过头顶

鸟岛播种

马拉犁铧,撕开大地的肌肤

赶马人挥舞鞭子

在东方地平线划出一条裂缝,红日捧起朝霞

念湖畔净心

护鹤人挎起撮箕

以低入泥土的姿态

拽种、盖粪、施肥

鹤告别前,把洋芋种成等待

一把红土丰满思念的羽翼

泥土下沉默的块茎

像上紧发条的时钟

发芽、生根、结实

每一次召唤都是二十四节气的演绎

静待高原秋成、叶花枯萎、仙鹤回归

衔一串爱亲吻湖水

而后知鹤之圣洁

80亩鸟岛,只种不收

云朵托起精灵的翅膀

高原闪耀佛性的光芒