乡村振兴背景下民族地区乡村治理路径研究

郑世林 毛海军

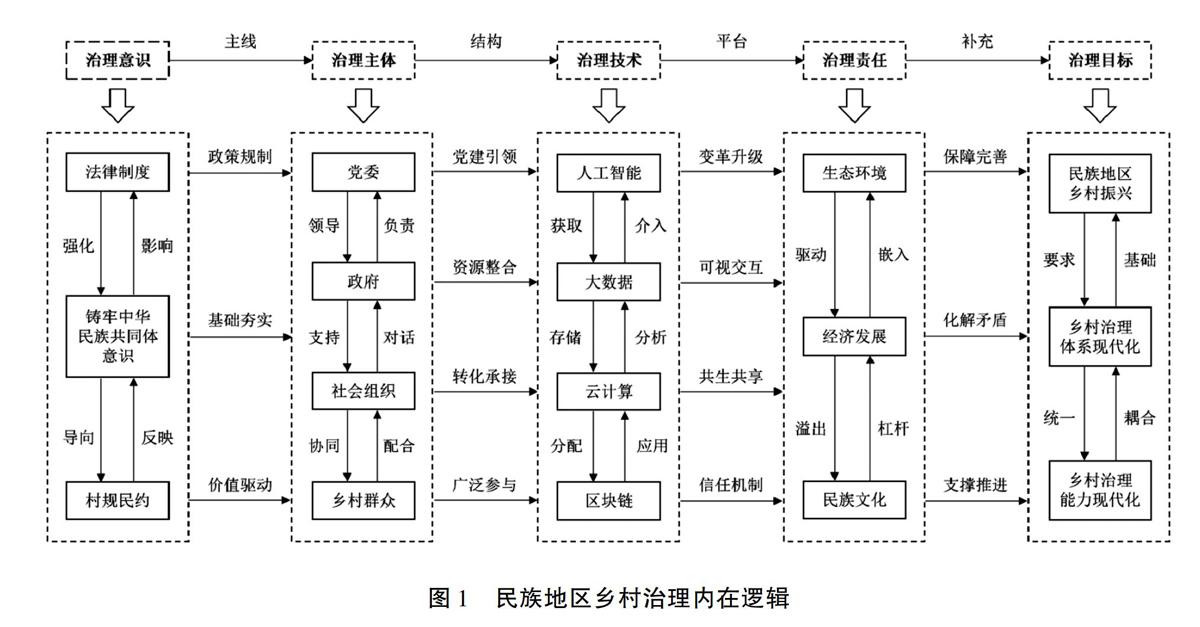

摘 要:乡村振兴的基础是治理有效,揭示治理路径对于全面推进乡村振兴战略具有重要意义。影响民族地区乡村治理的因素体现在历史与现实两方面,主要特点是情境特殊性、目标多元性和主体民族性。现存问题有治理主线明确性不足、治理主体参与程度弱化、治理技术难以满足需求和企业生态责任履行缺位。民族地区乡村治理遵循主线—结构—平台—补充的内生逻辑,具体表现为治理意识—治理主体—治理技术—治理责任—治理目标。治理实践路径包括铸牢中华民族共同体意识、推动具有民族特色的多元主体参与、开发与应用符合民族实际的数字技术、强化民族地区企业生态责任建设四个方面,从而将民族特色转化成乡村振兴的动能与优势。

关键词:乡村振兴;民族地区;乡村治理

中图分类号:F321 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)05-0022-08

一、问题的提出

乡村振兴战略对于做好“三农”工作至关重要,加大强农、惠农和富农等方面政策在民族地区的支持力度,既是实现各族人民共同富裕的本质要求,也是民族地区乡村政策的持续深化和全面发展。2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》强调“加强党的农村基层组织建设和乡村治理”。中国的民族地区主要是生态屏障区、文化特色区和贫困聚集区,在民族地区实施乡村振兴战略就是要真正改变当地乡村的落后状态,实现乡村的健康发展,通过民族地区的乡村发展,推动农业农村现代化,培养出新型职业农民,进而完成乡村振兴的总要求。这既依靠国家政策对民族地区乡村经济发展的倾斜,也需要乡村治理效能来支撑。因此,民族地区乡村治理不仅与区域和谐稳定密切相关,也与整个国家的经济社会发展状况紧密相联。“乡村治则百姓安,乡村稳则国家稳”。当前民族地区乡村正处于转型时期,存在着治理思维相对落后、村民缺乏主体意识和公共服务供给不足等一系列问题,急需完善乡村治理。

随着乡村振兴战略的提出,以民族地區乡村作为分析对象的治理研究成为当前热点。笔者通过梳理相关文献,发现民族地区乡村治理路径研究主要集中在参与路径、融合路径和法治化路径等领域。具体而言,在参与路径方面,李松有[1]指出,农民在民族地区乡村贫困治理中拥有主体地位,应该充分参与以激活基层内生发展动力,从而真正实现乡村振兴。成卓[2]认为,社会资本应该参与到深度贫困下的西部民族地区乡村,路径选择是延伸社会信任半径、拓展民族关系网络、鼓励社会组织建立、传承与扬弃民族文化、调整产业结构以及完善扶贫机制。陈纪和赵萍[3]以广西融水苗族自治县的三个村镇为调查对象,提出当地多元精英参与民族事务治理的实践形态包括政府主导型合作性事务参与、精英自发型协商性事务参与和分歧性事务参与。在融合路径方面,梁阿敏[4]发现,文化在嵌入和融合过程中能够有效增强民族地区乡村治理效能,将路径总结为培育多元文化主体、发挥自治功能、尊重民俗习惯与提升多元文化契合度等。谭文平[5]通过考察西藏自治区日喀则市拉孜县G村,提出可以通过完善民族地区的国家保障体系、建立融合传统的现代组织体系、探索三治有效融合的治理体系、构建前瞻性的村庄发展体系等举措,实现治理振兴,推动乡村振兴的发展。翟坤周[6]按照城乡空间结构共生的显著特点,设计出多元协作的“产业—人才—文化—生态—组织—制度”集成路径,将其作为推进乡村振兴战略的变革方法。在法治化路径方面,彭振[7]提出,依法保障民族区域自治权,打造自治、法治和德治三者系统结合的乡村基层治理体系,持续增加法治服务水平,达成民族事务治理法治化的新跃迁。周喜梅和黄恒林[8]认为,一村一法律顾问制度助推民族地区乡村振兴战略的实施,可以采用强化经费保障与改革工作考核、建设人才队伍与保障贫困地域、生成法治信仰与重构乡村规范的形塑道路。赵翔[9]专门研究石漠化地区的民族村寨治理,指出目标定位模糊、法律体系存在漏洞和治理格局不完备等问题不可忽视,并进一步提出治理目标聚焦可持续发展,平台整合成多中心治理,路径表现是多元化治理。此外,王猛[10]认为,民族地区乡村治理创新的路径分别是建设、组织、服务、福利和秩序。梅小亚[11]围绕民族地区村民需求,提出健全民族地区乡村治理体系,增强基层组织建设、提高村民参与度和深化市场机制引入等治理路径。田夏彪[12]认为,民族地区村落治理的突围路径是构建融入生命生活之教育体系、确立参与式联动化基层管理机制和设立公开化的“普及+精准”式帮扶系统。不难看出,尽管现有文献对民族地区乡村治理进行了一些有益探讨,但仍然存在民族特点不够突出、研究主题碎片化和治理逻辑模糊等问题。很多文献提出的治理路径未体现出中国民族地区乡村的情境性与特殊性。不少研究以某一具体主题作为分析切入点,但从整体上对民族地区乡村治理路径进行研究的文献并不多见,而且对治理意识、技术与责任等方面的关注明显不足。

基于此,本文依据乡村振兴战略,旨在检视民族地区乡村治理的影响因素和主要特点,甄别现存问题、梳理发展历程并揭示内在逻辑,从治理意识、治理主体和治理技术三方面系统探析民族地区乡村治理的实践路径,并强调企业生态责任对乡村治理的重要作用,提升对民族地区乡村治理的认识,为乡村振兴背景下的学术研究、政策制定与组织发展提供理论参考与实践指导。

二、民族地区乡村治理的主要特点与存在的问题

民族地区乡村治理涵盖乡村社会治理、乡村政府治理、基层组织治理和生态环境治理等多个方面。详细来讲,民族地区乡村治理包括权力监督、利益协调、路径升级、问题预警、人员流动、事件问责、信任机制、矛盾处理与社会保障等方面,关键是治理资源的整合配置、治理主体的结构优化、部门之间的协作配合与治理技术的功能完善等[13]。很显然,这是一项复杂的系统工程,不仅需要顶层设计,也需要基于现实情况科学合理地执行治理方案。

而且中国地域广阔,地区之间的发展程度存在较大差异,民族地区作为重点生态功能区,生态安全形势严峻,生态文明建设任务艰巨[14],其乡村具有独特的地域属性与风俗习惯。因此,需明确民族地区乡村治理的主要特点。

(一)民族地区乡村治理的主要特点

1.治理情境的特殊性

从整体上看,民族地区乡村大多处在地理环境封闭与自然条件较差的偏远区域,这些局限导致民族地区乡村在产业升级、文化发展与资源开发等方面遇到不少阻碍,而供给范围较大造成公共服务无法足够实现均衡化。同时,在乡村振兴战略推进过程中不能忽视对民族特色文化的保护,民族特色文化的现代发展对实施乡村振兴战略非常重要,最直接的就是可以形成旅游资源。此外,民族地区既是贫困集聚区,又是资源富集区,生产方式大多以农牧业和资源开采及加工业为主,这就需要在乡村治理过程中加大招商引资力度,通过企业参与有效利用资源,改善发展模式和升级产业结构,促进脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。

2.治理目标的多元性

虽然民族地区的村民大多以少数民族为主,但同时具有多民族混居的特点,这就使得民族地区的乡村治理目标要平衡同一地区不同民族的价值诉求,充分尊重各民族的人文历史与风俗习惯。此外,民族地区的乡村治理不仅要支持乡村振兴,还要促进民族团结与民族繁荣,更要维护民族地区的长治久安。

3.治理主体的民族性

治理主体是民族地区乡村治理活动的承担者和参与者,具有显著的民族特色。少数民族居民在民族地区人数众多,比较容易产生派系观念与族群意识,这一方面有利于形成社会资本从而促进乡村治理体系的完善,但另一方面有可能出现为了维护小集体利益而阻碍治理发展的现象。其实,民族地区乡村之所以会出现治理困境,既是缘于现代化与工业化对传统乡村的强烈冲击,更是因为尚未形成与新时代民族地区乡村社会相匹配的治理模式[15]。在乡村振兴背景下,民族地区乡村既要继承数千年的中国乡土文化基因,也要在一直以来具有的民族自治传统基础上,根据经济社会的变化寻找治理之道,抛开民族地区乡村社会实际的拿来主义治理方法。

(二)民族地区乡村治理存在的问题

乡村治理作为国家治理的重要构成部分,其治理效果与整个社会的治理成色紧密相联[16],这既要遵循内在规律,又要不断发展创新,从根本上就是要实现乡村的现代化[17]。新中国成立以来,中国共产党结合少数民族和民族地区的特殊情况,在民族工作中科学应用马克思主义基本原理,形成了一系列重要的民族政策理论,其在增进民族关系和发展民族地区经济等方面具有深远意义[18]。民族地区乡村治理既是乡村振兴的前提和保障,也是乡村政治建设中不可忽视的重要内容[19]。笔者通过总结历史经验和回顾相关文献,从历史时期、主要工作、关注重点、政策实施和显著特征五个方面分析新中国成立以来民族地区乡村治理的发展历程,如表1所示。

1.民族地区乡村治理主线明确性不足

乡村振兴的发展对民族地区乡村治理提出了更高更严的要求,使主线趋向和意识问题变得更为必要和重要。民族地区的乡村治理不同于其他地区,民族风俗、宗教信仰、地域思想与族规祖训等传统因素对村民的观念与行为具有强烈影响,特别是在边远民族地区的乡村中尤为明显,这使得民族地区乡村治理愈发复杂。当前,民族地区的暴力恐怖活动和意识形态领域渗透威胁,大汉族主义和狭隘民族主义的思想残余,以及地域差异性与固化文化多元性的客观影响仍然存在[20],这些给民族地区的乡村治理带来诸多挑战和困难。与此同时,一些民族地区基层政府仍然沿用过去的管理模式与工作方法,且形成了惯性认同,造成乡村治理的意识失位与主线模糊。民族地区乡村治理的首要问题就是明确治理主线与治理意识,如此才能抓住主要矛盾,但以往的研究大多忽略了这一问题。

2.民族地区乡村治理主体参与程度弱化

民族地区乡村发展虽然已经出现结构性变革,但乡村治理仍然主要通过乡镇政府和村民自治组织。民族地区乡镇政府的部分工作人员学历相对较低,工作能力有待提升,在乡村治理过程中往往采用过去的被动与复制模式,没有充分考虑民族性与特殊性,造成“水土不服”,治理达不到预期效果。与此同时,民族地区乡村中的“三留”问题突显,“空心村”现象愈发普遍,村民对土地依赖程度减少,乡村结构正在从熟人社会向陌生人社会转变,青年群体流失严重,留村居民受到年龄、身体和学历等因素影响,既缺乏参与乡村治理的主动性,也没有开展监督评价的能力。另外,民族地区乡镇政府的公共服务能力相对有限,基层社区运行效率不高,存在管理真空,村党组织凝聚力需进一步巩固,村委会的自治与适应能力没有与时俱进,部分乡村“两委”成员配備不足或勉强配齐,村民主体地位淡化,乡村社会组织生存发展困难,功能定位混淆,专业化程度较低,多元共治格局尚未形成。

3.民族地区乡村治理中的科学技术难以满足需求

由于自然地理和经济社会等方面的差异性,民族地区乡村治理面临较多的特定问题与特殊困境,不同地区具有不同的现实情况,需要选择适合的治理技术与方法。目前民族地区乡村治理中的科技支持力量明显缺乏,治理方式未能与时俱进,网络等基础设施建设落后,基层信息化人才不足,难以达成信息化和网格化全覆盖,广大农民群众在信息技术利用领域的数字鸿沟仍然较深,普遍存在村民信息素养不高、信息化应用水平不够、农村数据资源难以全面共享等问题。此外,随着工业化与城镇化进程加快,民族特色文化旅游资源优势愈发突显,但乡村人口规模不断降低,城乡关系、供求关系和生产关系正在发生深刻变革,这要求在民族地区乡村治理过程中,充分应用现代科学技术,通过科技方法将先进的治理理念传达至基层,实施专门攻坚项目和工程,在分析问题和解决问题的过程中不断探索民族地区乡村治理新路径。

4.民族地区乡村企业的生态责任缺位

由于民族地区易于出现自然灾害,又是国家的生态屏障,因此,乡村治理要融合生态建设,努力将“绿水青山”转化成“金山银山”,达成人民富与生态美相结合的目标。在一定程度上,现代市场经济条件的某些企业活动是引起生态问题的主要源头[21]。在乡村振兴背景下,越来越多的企业开始从城市迁往乡村,大量工业园区在乡村逐渐形成规模,但因为难以在短期内完成生态环境保护设施建设,相关法律法规体系尚未建立,又缺乏对生态环境承载能力的科学评估和企业选址系统规划,民族地区乡村生态环境问题严峻,工业废气、废水和废渣肆意排放,大量工业垃圾堆积在乡村,民族地区乡村遭遇了城市工业化转移引起的生态环境破坏问题。同时,规模以下经营性养殖户造成的生态破坏问题也不容忽视。因此,当前企业生态责任的缺位问题亟待解决。

(三)开发与应用符合民族实际的数字技术

互联网、大数据与区块链等数字技术的快速发展,深刻改变着民族地区乡村居民的工作方式与生活节奏,对于乡村治理具有显著作用[26],以数字技术推动民族地区乡村治理,核心是在尊重民族乡土性和符合民族实际的基础上,寻求乡村治理内部与外部各个系統的整合发展。

首先,治理的领导人员、执行人员与监督人员应该更新理念,以数字技术合理升级传统的乡村治理方法,进而明确治理方向与路径。具体而言,根据信息数据做好民族地区乡村治理的顶层设计,实现数据的更新和算法的迭代,并通过分工协作,在全局上分析各个治理主体及治理要素之间的关系,推动民族地区数字政府一体化平台建设,将乡村、社区、人口、设施与楼栋整合到现代智能治理数字平台。加速民族地区乡村电商发展,搭建智慧农业的大数据平台以准确指导农业实际活动,促进手机直播销售成为民族地区农民生活常态。凭借云计算提高民族地区乡村治理与建设的效率,同时重点研发自动化、小型化和多样化的人工智能农业机器人,大力推广“电子医生”远程医疗系统和“电子教师”远程教育系统,促进民族地区城乡协调发展。基于数字技术的治理协作系统是动态变化的,通过数字技术对治理主体行为形成激励约束效应,进而构建适合民族地区乡村治理的多维数据库,以引导民族地区乡村治理向着符合乡村振兴战略的方向发展。

其次,民族地区具有民族与宗教等多因素叠加的人文环境,同时地理生态环境复杂多样,基层社会治理相对薄弱,使得民族地区乡村治理面临着社会矛盾与自然灾害的双重考验,如果应对不当,就可能诱发严重的民族问题。数字技术可以有效实现危机预警与危机应对,凭借数字技术及时掌握民族地区的真实舆情动态,甄别关键数据、把握核心资料并剔除干扰资料,跟踪分析社交信息,确定问题缘由、关键人员与信息传播途径,从而帮助有关部门及时跟进并采取措施,实现民族地区的稳定与发展。需要说明的是,数字技术中非常重要的一点是对区块链的理解和运用。区块链治理的核心为自治,每个节点之间相对平等且凭借内在机制实现共识,从而产生自治。区块链里的各节点皆为自治主体,只有每个节点起到作用,才可能实现全网治理。这意味着在乡村振兴背景下,民族地区乡村治理的关键是能否激发足够多的村民自治热情,使其成为民族地区乡村治理主体。因此,民族地区相关部门应该增加宣传范围与强度,将广大村民的参与积极性调动起来,逐渐增加乡村居民自治水平。通过民族地区乡村数字建设,为乡村振兴战略注入强劲新动能。

(四)强化民族地区企业生态责任建设

乡村振兴离不开企业的参与和带动,需要企业带来经济活力和发展动力,这也是经济发展的根本要求。但是,民族地区作为生态屏障区和自然灾害易发区,更需要企业积极履行社会责任,特别是生态责任。这里的生态责任不仅具有节能减排和污染防治等普遍性要求,也具有自身的特殊性,即符合民族工作的要求,强调民族性与时代性。

一方面,保护与建设民族地区乡村生态环境。民族地区丰富多样的生态资源是推动社会进步的现实和潜在基础,保护与建设民族地区乡村生态环境,并在此基础上通过企业参与有效实现资源的资本转化,可以促进乡村治理与生态文明建设。民族地区乡村的经济社会发展水平相对滞后,借助企业力量推动区域发展已成为民族地区实现高质量发展的重要途径。生态责任并非企业的额外负担,而是改善企业形象、增强竞争优势与提升综合价值的关键因素,对于跨国企业而言,更是快速融入全球经济体系的重要途径。有关民族地区环境保护与生态建设的法律法规是企业履行生态责任的最低要求,同时企业应该积极实现经济活动的绿色化与生态化,在产品研发、原料采购、组织生产与市场销售等环节皆应坚持环保原则,形成节能减排的经营模式。此外,企业需要加强民族地区乡村生态资源的循环应用,创新与发展民族生态产品,凭借更新现有设备、改进制造工艺、加强清洁生产、研发替代材料与淘汰落后产能等方法降低不可回收和不可再生资源的使用率,减少对生态资源的过度开发与不科学利用,避免民族地区乡村生态环境的持续恶化。进一步地,企业应该构建生态责任的内部激励机制、信息发布制度与组织保障体系,以加强内部管理的形式开展生态文明建设,激发员工参与环境保护的热情,在组织行为与个体行为两方面为履行企业生态责任提供有力支撑。

另一方面,尊重与适应民族地区乡村的多元文化。民族文化是一个民族在历史发展进程中创造出来的独具特色的文明集合,包括物质文化与非物质文化两种。中国共有56个民族,各民族都有自身的文化内核与特定表现,在结构上呈现出多元一体的显著特点。对于乡村治理中的企业生态责任而言,尊重与适应民族地区的多元文化是对村民持有的宗教信仰、审美情趣与风俗习惯的理解和敬畏,企业应该在深入调研的基础上,将与生产经营有关的民族文化合理内化成企业文化的一部分,积极参与当地的乡村活动与生态文明建设并根据市场现状与顾客需求制定战略规划。这意味着企业生态责任不仅包括硬性的地理环境范畴,也包括软性的文化环境范畴,二者辩证统一。在民族地区乡村,企业员工既存在全部属于单一民族,亦有包括多个民族的情况,前者主要是乡镇企业或小微企业,后者大多为中大型企业,这就要求乡村治理中企业充分考虑到民族的多元化与融合性,在履行生态责任时应该创新管理思路,对民族地区与生态保护区差别化管理。此外,掌握当地乡村的语言与文字也是民族地区企业生态责任建设的重要内容,这就要求各级管理者与基层员工都应根据自己的岗位职责学习民族语言与文字,这样有利于团结各民族员工并获得乡村管理部门的支持。值得一提的是,基于对多元民族文化的尊重与适应,企业应该全面开展生态文化建设,不断提高组织成员的民族环保意识,在国家推动生态文明建设的宏观背景下,确立人与自然是生命共同体的环境观,使履行生态责任成为一种自觉行为,从而切实助力乡村振兴战略在民族地区的顺利实现,以及乡村治理体系和治理能力现代的全面推进。

五、结 语

乡村振兴战略是对新时代“三农”工作的宏观指引,为民族地区经济社会全面发展揭开了新篇章。民族地区应该依照乡村振兴战略的总要求,在充分尊重民族性与乡村性的基础上,坚持稳中求进的工作方针,秉持新时代的高质量发展理念,厘清民族地区乡村治理情境的特殊性、治理目标的多元性和治理主体的民族性以及治理主线明确性不足、治理主体参与程度弱化、治理技术难以满足需求和企业生态责任缺位等问题。民族地区乡村治理遵循主线—结构—平台—补充的内生逻辑,具体表现为治理意识—治理主体—治理技术—治理责任—治理目标,从铸牢中华民族共同体意识、推动具有民族特色的多元主体参与、开发和应用符合民族实际的数字技术、强化民族地区企业生态责任建设四个方面构建民族地区乡村治理的实践路径,从而推动乡村振兴战略的全面实施,绘就民族地区乡村发展美丽画卷。

参考文献:

[1] 李松有.“结构—关系—主体”视角下农村贫困治理有效实现路径——基于广西15个县45个行政村878户农民调查研究[J].当代经济管理,2020,(5):41-50.

[2] 成卓.社会资本視角下破解西部民族地区农村深度贫困难题的路径选择[J].西南金融,2020,(9):38-48.

[3] 陈纪,赵萍.多元精英参与地方民族事务治理:基于乡村旅游治理实践形态的个案考察[J].西北民族研究,2019,(4):90-101.

[4] 梁阿敏.文化融合的可能路径——基于乡村振兴场域下法治与民俗的互动视角[J].原生态民族文化学刊,2020,(1):98-105.

[5] 谭文平.少数民族地区乡村振兴视域下治理效能提升研究——基于西藏自治区日喀则市拉孜县G村的观察[J].黑龙江民族丛刊,2020,(1):34-42.

[6] 翟坤周.“三农”发展的时代意蕴与乡村振兴的集成路径[J].福建论坛(人文社会科学版),2019,(6):48-56.

[7] 彭振.民族事务治理法治化的实践及发展路径[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020,(3):101-108.

[8] 周喜梅,黄恒林.民族地区村居法律顾问制度的理论阐释及实现路径——基于G自治区H市的调研与思考[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019,(6):51-58.

[9] 赵翔.依法治国视域下石漠化地区民族村寨治理研究[J].贵州民族研究,2015,(3):36-40.

[10] 王猛.乡村振兴下民族地区乡村治理创新的目标模式及实现路径[J].广西民族研究,2019,(6):75-82.

[11] 梅小亚.新时代民族地区乡村治理的实践逻辑与路径选择[J].贵州民族研究,2018,(12):42-47.

[12] 田夏彪.民族地区村落治理“四重矛盾”审视及突围路径[J].广西社会科学,2017,(2):159-163.

[13] 廖业扬,李丽萍.整体性治理视域下的乡村治理变革[J].吉首大学学报(社会科学版),2015,(1):60-65.

[14] 杨玉文,吴爱玲.民族地区碳排放驱动机制分析及趋势预测[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2020,(3):88-95.

[15] 李建兴.乡村变革与乡贤治理的回归[J].浙江社会科学,2015,(7):82-87+158.

[16] 蒋永穆,王丽萍,祝林林.新中国70年乡村治理:变迁、主线及方向[J].求是学刊,2019,(5):1-10+181.

[17] 丁志刚,王杰.中国乡村治理70年:历史演进与逻辑理路[J].中国农村观察,2019,(4):18-34.

[18] 郭夏坤,向燕君.新中国成立以来党的民族政策发展历程及基本经验[J].西藏发展论坛,2020,(2):21-26.

[19] 管前程.乡村振兴背景下民族地区村庄治理的发展走向[J].贵州民族研究,2019,(2):50-55.

[20] 王易,陈玲.民族地区铸牢中华民族共同体意识的现实问题及路径选择[J].民族教育研究,2019,(4):48-53.

[21] 周文翠.绿色经济发展中的企业生态责任及其实现机制研究[J].甘肃理论学刊,2017,(1):59-64.

[22] 王延中.铸牢中华民族共同体意识建设中华民族共同体[J].民族研究,2018,(1):1-8+123.

[23] Oliver, M., Sutter, O., Wohlgemuth, S. Learning to Leader: Ritualised Performances of ‘Participation in Local Arenas of Participatory Rural Governance[J]. Sociologia Ruralis, 2020, 60(1):222-242.

[23] 李枭.多元主体参与下的我国城市社区协同治理研究[M].北京:经济科学出版社,2018.64.

[24] 张春龙.乡村治理需要弄清三个基本问题[N].学习时报,2020-03-04.

[25] 应小丽,钱凌燕.非农化背景下乡土公共性的再生产与乡村治理变革[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2015,(6):50-55.

[26] Kosec, K., Wantchekon, L. Can Information Improve Rural Governance and Service Delivery?[R]. World Development, 2018.

(责任编辑:巴红静)

收稿日期:2021-03-22

基金项目:辽宁省社会科学规划基金青年项目“辽宁民族乡村生态治理的创新模式研究”(L20CJL003)

作者简介:

郑世林(1986-),男,辽宁辽阳人,讲师,博士后,主要从事乡村治理研究。E-mail:AbrahamZheng@126.com

毛海军(1973-),男,四川乐至人,副教授,博士,主要从事人力资源管理研究。E-mail:14356353@qq.com