追寻生命的意义

“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”古希腊伟大哲学家柏拉图提出了这个著名的哲学命题。而即将步入成人行列的高中生,也常常被这些问题所困扰,尤其是在经历了2020年春天新冠疫情汹汹来袭的特殊时期,关于自我,关于他人,关于社会,关于自然……关于生命意义的思考会更多。

本课程于2019年初开始在东莞中学松山湖学校、东莞第六高级中学等5所学校尝试授课,于2019年8月以课题的方式在东莞市正式立项,并于2020年初在疫情期间以线上教学的方式面向全市推广,是以培养“思辨意识”与“理性思维”为目标、以“学习任务群”为抓手、以“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”为专题的系列课程。

一、课程提出的背景分析

(一)国际教育的潮流

倡导思辨性阅读也是在倡导批判性思维,倡导质疑和反思。褚树荣先生评价说批判性思维是“思辨性阅读与表达”的灵魂[1]。联合国教科文组织曾邀请全球500多位教育家列出他们心目中最重要的教育目标,在他们列出的16项教育目标中,“批判性思维能力”居第二位。社会学家萨姆纳甚至说:“批判性能力教育是唯一真正称得上培养好公民的教育。”[2]2016年6月3日,世界教育创新峰会(WISE)与北师大中国教育创新研究院在北京共同发布了研究报告《面向未来:21世纪核心素养教育的全球经验》,该报告以世界24个经济体和5个国际组织公布的21世纪核心素养框架作为分析对象,发现批判性思维作为七大素养之一,被全球各国普遍提倡。[3]

(二)最新课标的要求

(三)学生语文生活实践的要求

自媒体时代,人人手持麦克风,言说与表达越来越平民化,这体现了社会的民主与进步,但绝对化、人云亦云、随意推断、以偏概全、标签化的言论也随之泛滥,究其实质,正是因为“思辨意识”的缺乏,进而使得人的思维倾向于表面化、片面化、简单化、情绪化,缺乏逻辑,缺乏理性。对于即将步入成人行列的高中生来说,必须重视培养其思辨意识与理性思维。开设“基于学习任务群的思辨性表达”系列课程,以期引导学生客观理性地认识“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”的关系,从而成长为健康、阳光、理性的社会公民。

二、课程核心概念解读

“学习任务群”是2017年版课标提出的新概念。课标精心设计了18个学习任务群,这些学习任务群以语文学科核心素养为纲,以学生的语文实践为主线,以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。学习任务群贯穿于必修、选择性必修和选修三类课程,建构了全新的语文课程内容和结构体系,既体现了祖国语文教育的特点和传统,也体现了世界教育发展的趋势,体现了学习科学研究的最新成果。

“思辨性表达”“思辨性阅读与表达”是2017年版课标中的第6个学习任务群,该任务群旨在发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性。“表达”既包括口头表达,也包括书面表达。“思辨性表达”倡导的是一种理性的、对话式的、批判性的、经由独立思考后的表达姿态,即边表达边反省,边写作边自我驳难,强调的是表达者独立的思考、批判的眼光和思辨的流程。

三、课程设计的价值目标

(一)生命意识教育

本课程诞生于2020年春天这个特殊的疫情时期,既是在响应“停课不停学”的号召,更是在进行一种有益的生命教育。面对肆虐的新冠肺炎疫情,我们需要思考“人与自然”的关系;面对汹汹的舆情与焦灼的民情,面对英勇的逆行者与无畏的坚守者,我们需要思考“人与他人”的关系;面对国家不计成本的投入,面对中央的统筹调度,我们需要思考“人与社会”的关系;而作为即将步入成人行列的高中生,虽然居家学习,亦需要思考“人与自我”的关系,思考如何在长时间远离老师同学的独自学习中保持慎独的品质,保持心灵的丰盈,特别是在见证疫情、目睹生死后,更需要理性思考自己的人生观、价值观、世界观。本课程立足立德树人,重在培养学生乐观向上的生命意识、心系家国的大我情怀。显然,本课程虽然诞生于疫情期间,但其价值并不止步于疫情,在线下教学中同样适用。

(二)思辨思维及公民意识的培养

当下写作千文一面,片面妄断、乱贴标签成为普遍症候。尤其是在这个自媒体时代,人人皆可发声,但理性精神欠缺,已成为社会公害。写作的归旨是培养基于表达素养的现代公民,因此首先要改变非黑即白、非此即彼、扁平单一的思维惰性,倡导思辨性表达,引导学生摆脱以自我为中心的偏狭、片面与绝对表达,进而逐渐成长为公正理性的表达者。而要想成长为现代公民,先要理性处理好“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”的关系。

(三)思辨表达教学模式的形成

随着中学语文课程改革的进一步深入,2017年版课标将“思辨性阅读与表达”列入独立的语文学习任务群,从学习任务群的角度对“思辨性阅读与表达”提出了更高要求。基于此,工作室的老师们及时更新教育观念,走出阅读、写作各自为阵的藩篱,突破单篇阅读、单篇作文的限制,以“学习任务群”为抓手,以专题读写为方向,将阅读与写作结合,将导读与自主阅读结合,将写作导引与作文升格结合,将口头表达与书面表达结合,形成了“四题六课”(“四题”,即四个专题,分别是“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”;“六课”,即每一個专题6课时,分别是“专题导读”“自主阅读”“口头表达”“写作导引”“书面表达”“升格指导”)的思辨表达教学模式。

(四)学生理性表达能力的养成

通过学生“口头表达”和“书面表达”的呈现,我们能够明显地感觉到学生思辨能力的提高,口头表达与书面表达中标签化、浅表化、情绪化等非理性言辞明显减少。绝大多数学生能够跳出自我中心的局限,更多地从“我”与“他人”、“我”与“社会”、“我”与“自然”等多个维度看问题。

从高考应试的角度看,能思辨地看待“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”的关系,再去应对高考作文题也会更得心应手。以2020年的全国卷为例。比如全国Ⅰ卷评论“管鲍之交”,需要理性地分析鲍叔牙对“自我”的客观认识,与管仲(“他人”)的交往,在面对齐桓公与管仲的个人恩怨与国家大局中的权衡(即“人与社会”)等多维关系。比如全国Ⅱ卷作为中国青年代表在“世界青年与社会发展论坛”上以“携手同一世界,青年共创未来”为主题演讲,演讲者必须能自我定位(即“人与自我”),必须思考与共创未来的携手者如何相处(即“人与他人”),必须思考青年与社会、与世界的关系(即“人与社会”)。比如全国Ⅲ卷借助各种“镜子”绘制“自画像”,则是典型地指向“人与自我”的思考。

四、课程实施的策略

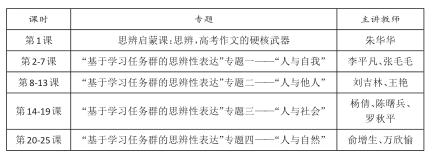

《基于学习任务群的思辨性表达》校本课程共25课时,每周一节课,一个学期完成。该课程分为“人与自我”“人与他人”“人与社会”“人与自然”四个专题,每一个专题6课时,另加一节“思辨启蒙”课。

(一)课程设计

(二)专题设计

(三)“四题六课”的教学模式

何为“四题六课”模式?前文已作介绍,此不赘述。这里重点阐述“六课”的具体内涵。

1.专题导读:教师解读专题核心概念的内涵与外延,借助典型素材(包括时评、人物传记、小说、诗歌、散文、戏剧等)多维度地解读。比如“人与自我”专题,分为“认识自我”“悦纳自我”“发展自我”“实现自我”四个学习小组。教师引导学生思辨地看待这四个核心概念:比如“认识自我”,不能简单地、扁平地、表格式地、标签化地看待自我,而应丰富地、立体地、多元地、综合地认识自己;“悦纳自我”不等于“存在即合理”地盲目地自我认可;“发展自我”不仅表现在突破自我局限超越自我,也表现在正视自我缺陷修正自我;“实现自我”不等于成功成名,保持精神的独立、坚持理想的追寻均是在实现自我。教师还会提供“典型素材分析示例”,并布置“学习任务群”,分发“学习资料包”。

2.自主阅读:学生针对不同的维度自主选择学习小组,以小组为单位完成“学习任务群”。参阅老师提供的“学习资料包”,然后分工协作进行更广泛的阅读和素材的收集,并借鉴老师提供的“典型素材分析示例”思辨地分析小组收集的素材。

3.口头表达:小组代表归纳整理小组意见后,在班上公开展示小组的专题研究成果,先概括素材,再解读素材,并鲜明亮出自己的观点。可以单人主讲,也可以小组成员串讲,还可以以辩论的方式或者借助视听手段辅助展示……形式不拘,总之以锻炼清晰的逻辑思维能力、准确的口头表达能力为宗旨。

4.写作导引:教师选择一则典型的作文题,引导学生从大局入手如何破题、如何展开论证、如何辨证思考、如何有效利用前期收集的素材……当然,老师的引导旨在打开学生的思路,盘活学生的库存素材,并不在具体行文上作过多限制。总之,此课的目的在于引导作文方向,开阔学生眼界,不宜限制学生思维,束缚学生手脚。

5.书面表达:学生进行限时作文训练,就上交的学生习作来看,较之以往,学生成文的速度明显增加,素材也更丰富,大多数学生还能多角度地思辨地分析问题。

6.升格指导:教师对学生的习作有针对性地分类升格,四、五类文如何升格,二、三类文如何升格,一类文有哪些可以借鉴之处,让不同层次的学生有不同的收获。也可以针对作文中的某一个突出问题,进行多维度的定点突破。比如“人与自然”小组,针对学生普遍存在的问题意识不足的现状,引导学生从“聚焦问题,展开思辨”的角度进行升格。

该课程作为公益课程在疫情期间被展示在教育局的慕课平台上,后被“南方+”面向社会推送,得到了很多同行和学生的鼓励。广东第二師范学院的闫德明教授在《青春期危机不是生理现象而是文化的产物》一文中探寻了本工作室“思辨性表达”系列课程的现实价值,闫教授指出:“今天,青春期危机已经成为世界性的问题,中国也面临相似的问题。今天的中国跟美国上世纪的状况差不多,经济高速发展,教育成为全社会关注的焦点;同时社会也越来越多元化。面对这样的社会文化环境,我们也可以从米德的研究和她‘为选择而教育的主张中汲取营养。可喜的是,很多的老师正在积极地尝试开展这样的教育。例如,在疫情期间,我看到东莞中学松山湖学校朱华华老师‘名师工作室,组织来自东莞市不同学校高一高二的10位老师通过网络指导,以‘人与自我、‘人与他人、‘人与社会和‘人与自然为主题,开设‘基于学习任务群的思辨性表达系列课程,以期引导学生客观理性地认识自我和世界,从而成长为健康、阳光、理性的社会公民。学生在老师的指导下,研读经典名著,查阅相关资料,制作课件视频。我看到,学生无论是书面的还是口头的表达,都能引经据典,侃侃而谈,逻辑思维能力和独立思考能力都相当强。我觉得,这就是让学生学会选择!”[5]高度肯定本课程给予了学生锻炼思辨能力和自信表达自我的宝贵体验。

著名作家狄马说:“一个人如果真的养成了独立、自主、理性和思辨的习惯,那他已经是个现代公民了,语文教育的任务也就完成了大半,甚至是最重要的部分,知识的多少和观点的对错反而不那么重要了。”[6]唯有上好了“思辨”这节必修课,青少年才能走出以自我为中心的单一片面、偏狭偏激的扁平思维,才能更具理性精神与家国情怀,才能在经历疫情后更加阳光向上,在走出疫情后更懂得责任与担当。

注释:

[1]褚树荣:《思辨何为:“思辨性阅读与表达”解读》,《语文学习》,2018年第8期,第60页。

[2]武宏志、刘春杰:《批判性思维:以论证逻辑为工具》,陕西人民出版社,2005年,第1页。

[3]黄金鲁克:《21世纪核心素养教育的全球经验》,《辽宁教育》,2016年第7期,第5页。

[4]中华人民共和国教育部制定:《普通高中语文课程标准(2017年版)》,人民教育出版社,2018年,第19页。

[5]参见https://mp.weixin.qq.com/s/vvMY? hG_PttdoKr08rbqcEg。

[6]狄马、余党绪:《学生阶段培养出的批判性思维能力可受用终生——关于“批判性思维与写作教学”的对话》,《语文学习》,2014年第10期,第5页。

本文系2019年东莞市名师、名班主任、名校长(园长)工作室专项课题“基于学习任务群的‘思辨性阅读与表达的实践研究”(编号:mskt2019067)的阶段性成果。

(作者单位:广东省东莞中学松山湖学校)