国家公园的内涵与基本特征

黄国勤

国家公园的内涵与基本特征

黄国勤

江西农业大学生态科学研究中心, 南昌 330045

国家公园建设已成为当前我国推进生态文明、建设“美丽中国”的重要内容和有力抓手。国家公园的理论研究和实践探索是近年全国上下主抓的重点工作之一。在调查分析和研读文献的基础上, 对国家公园的内涵与基本特征进行了探讨, 认为: (1)国内学术界最早提出“国家公园”一词, 是在1980年; 国外(美国)提出“国家公园”概念是在1832年。(2)国家公园是指由国家批准设立并主导管理, 边界清晰, 以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的, 实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域。(3)国家公园具有原真性、国家性、公益性、区域性、多样性、脆弱性、调控性、国际性、古老性和科学性等10个基本特征。该文对国家公园理论与实践研究具有积极推动作用。

国家公园; 内涵; 基本特征; 自然资源利用; 生态环境保护; 生态文明建设。

0 前言

自2013年11月党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出“建立国家公园体制”以来[1], 我国大力开展国家公园体制试点, 全力推动国家公园建设, 在国家公园建设的理论与实践方面均已取得积极进展和显著成效[2]。当前, 国家公园建设已成为全国上下推进生态文明、建设“美丽中国”的重要内容和有力抓手。为进一步加快推动国家公园的理论研究与实践探索, 本文拟对国家公园的提出、内涵及其特征进行分析, 以供有关方面参考。

1 国家公园的提出

从政界来讲, 如上所述, 正式提出“国家公园”一词, 是2013年11月9日至12日在北京召开的中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议(简称: 中共十八届三中全会)。该次会议明确提出“建立国家公园体制”[1]。随后, “国家公园”在许多政治文件中多有出现, 包括印发的《建立国家公园体制总体方案》[3], 等。

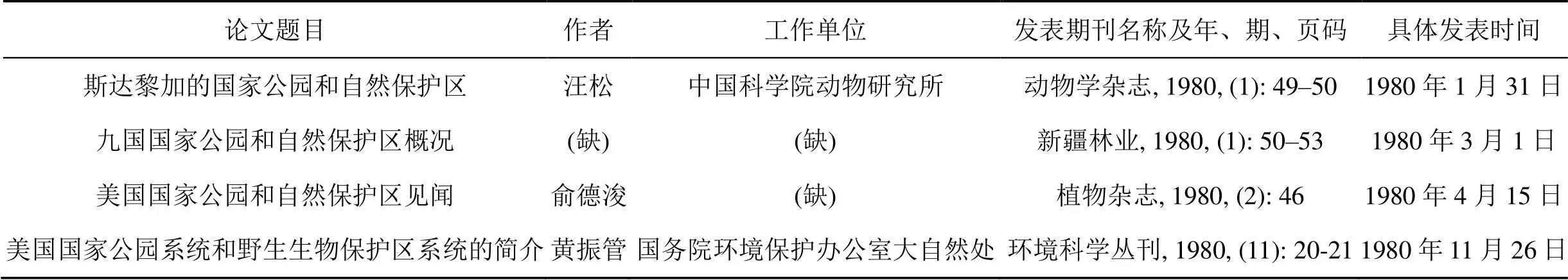

从学界来讲, 到底“国家公园”一词在国内是何时出现的呢?2020年3月11日, 以“国家公园”为篇名, 利用《中国知网》(https://kns.cnki.net/)进行检索, 结果表明, 在国内以中文“国家公园”一词为篇名发表的最早一篇论文是题为“斯达黎加的国家公园和自然保护区”一文[4], 该文作者: 汪松(中国科学院动物研究所), 载《动物学杂志》, 1980年第1期第49–50页, 发表时间是: 1980年1月31日。就在同一年(1980年), 还发表了另外3篇“国家公园”的中文论文(表1)[5-7]。

从1980年之后, 发表的以“国家公园”为篇名的论文则逐年增加, 表明国内科技工作者对国家公园的日益重视和研究的逐步加深。

如从国外来说, 则对于“国家公园”(National Park)的研究比中国就早得多。美国是世界上建立国家公园最早的国家, 1872年就建立了世界上第一个国家公园——美国国家黄石公园(Yellowstone National Park)[8]。而“国家公园”(National Park)的概念, 则早在1832年就由美国艺术家乔治·卡特琳(Geoge Catlin)针对美国西部开发的设想将印第安文明和自然环境相融合时提出来[9]。

2 国家公园的内涵

2.1 公园

从国内来讲, “国家公园”一词是由“公园”一词演变、拓展而来的。因此, 要弄清楚什么是国家公园?首先必须弄清楚什么是公园?

究竟什么是公园?公园, 顾名思义, 公共的园子, 古代是指官家的园子, 而现代一般是指政府修建并经营的作为自然观赏区和供公众的休息游玩的公共区域。在《公园设计规范》中定义[10]: “公园是供公众游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动, 有较完善的设施和良好的绿化环境的公共绿地。”在城市, 公园具有改善城市生态、防火、避难等作用。

2.2 公园的类型和组成

一般而言, 从“娱乐”、“休闲”的角度, 公园可分为城市公园、森林公园、主题公园、专类公园(如动物园、植物园、儿童公园等)和花园(如专类花园等), 等等。

如从“生态”、“环境保护”的角度, 则广义的“公园”就是指各种自然保护地, 常有以下各种类型和组成, 如: 自然保护区、森林公园、风景名胜区、湿地公园、地质公园、矿山公园、水利风景区、水产种质资源保护区、海洋特别保护区、生态功能保护区、城市湿地、水土流失重点防治区、典型地震遗址, 等等。

据有关资料, 到2018年, 我国已经建立各级各类自然保护地达1.18万处, 包括2750个自然保护区、3548个森林公园、1051个风景名胜区、898个国家级湿地公园、650个地质公园等, 占我国陆域面积的18%左右, 超过世界平均水平[11]。截至2019年底, 我国已建国家级自然保护区474处[12], 国家森林公园累计达897处, 风景名胜区达1051处, 地质公园达613处, 海洋特别保护区(海洋公园)达111处。世界自然遗产14项, 自然和文化双遗产4项, 世界地质公园达39处[13]。

表1 中国以“国家公园”为篇名发表的论文(1980年)

注: 系于2020年3月11日以“国家公园”为篇名通过《中国知网》(https://kns.cnki.net/)进行检索所得。

2.3 国家公园

2015年9月, 中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》(中发[2015]25号)对建立国家公园体制提出了具体要求, 强调[14]: “加强对重要生态系统的保护和利用, 改革各部门分头设置自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产、森林公园、地质公园等的体制”, “保护自然生态系统和自然文化遗产原真性、完整性”。2017年10月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建立国家公园体制总体方案》(中办发[2017]55号)指出[3]: “国家公园是指由国家批准设立并主导管理, 边界清晰, 以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的, 实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域。”

以上是从国内而言, 对为什么要设立国家公园, 以及什么是国家公园作的完整表述, 对当前及今后中国搞好国家公园建设具有指导意义。

在国外, 如美国, 其对国家公园概念的表述则是指[15]“面积较大的自然地区, 自然资源丰富, 有些也包括历史遗迹, 禁止狩猎、采矿和其他资源耗费型活动”。经过百余年发展, 其内涵和外延不断丰富, 逐渐形成国家公园体系(National Park Systems)。国家公园体系是指[16]“由美国内政部国家公园管理局(National Park Service, NPS)管理的陆地或水域, 包括国家公园、纪念地、历史地段、景观大道、休闲地等”。

可以说, 随着世界各国对国家公园建设的实践探索和理论研究的深化, 国家公园的内涵也会得到不断拓展和完善。

3 国家公园的基本特征

国家公园到底有哪些基本特征呢?作者在调查研究和广泛研读文献的基础上, 认为我国已经或将要建立的国家公园有以下10个基本特征:

3.1 原真性

原真性、独特性, 是国家公园的第一特征、首要特征。之所以要建立国家公园, 就是要保护生态系统的原真性, 要让生态系统“不走样”、“不变形”、“不变性”。如我国于2016年3月5日启动建立的第一个国家公园体制试点公园——三江源国家公园[17], 就是要保护其原始的草地、林地、湿地、荒漠生态系统, 保护其原始的冰川、雪山、冻土、湖泊、河流生态系统, 保护其各种珍稀、濒危的野生动植物及其栖息地; 保护其各种矿产资源、地质遗迹、文物古迹、特色民居和传统文化等。

3.2 国家性

“国家公园”是国家的公园, 由国家规划、建设和管理, 国家公园生态系统具有国家代表性和典型性。“国家性”是国家公园的基石, 它是将国家公园的事权上升到国家层面, 成为中央政府的事权, 实施中央集权、垂直管理, 进而实现“以国家之名、依国家之力、行国家之事”。因此, 国家公园在一定程度上代表了国家, 是国家的形象、国家的象征。中国国家公园彰显中华文明。

3.3 公益性

国家公园具有公益性、共享性, 不以营利为目的, 不同于经营性公园。《建立国家公园体制试点方案》对建立国家公园属性有着明确表述[3]: 国家公园体制试点需实现“保护为主”和“全民公益性优先”。因此, 公益性作为最基本的属性, 重要作用是指公众可以在国家公园中获得自然或文化体验与相关知识并且参与其中, 以此保护当地生态环境和社会环境的各种活动。

3.4 区域性

国家公园的设立和分布具有区域性的特征。这是因为自然界的生物、环境和生态系统的分布均具有区域性的特征。如我国现有的11个(处)国家公园, 都带有区域性的分布“特色”: 东北地区1个, 东北虎豹国家公园; 西北地区2个, 三江源国家公园、祁连山国家公园; 华北地区1个, 北京长城国家公园; 长江中下游地区3个, 浙江钱江源国家公园、湖北神农架国家公园、湖南南山国家公园; 华南地区2个, 福建武夷山国家公园、海南热带雨林国家公园; 西南地区2个, 云南普达措国家公园、大熊猫国家公园。

可以说, 区域性——发挥区域优势、体现区域特色, 既是国家公园的基本特征之一, 又是国家公园建设的基本原则之一。未来, 中国(包括世界各国)建设国家公园, 都将充分考虑国家公园的区域性分布特征和遵循区域性布局原则。

3.5 多样性

国家公园具有生物多样性和价值珍贵性的特征。实际上, 任何一个(处)国家公园都是一个(或多个)陆地或海域生态系统。在该生态系统中, 其环境因子、生物种类和整个生态系统的组成成分均具有多样性的特征。据对三江源国家公园生态系统生物多样性调查, 从种子植物的生物多样性来看, 三江源国家公园内共有种子植物832种, 分属于50科232属, 被子植物是园区植物资源的主要组成成分[18];从野生鸟类的生物多样性来看, 三江源国家公园内共分布野生鸟类196种, 隶属于18目45科121属[19]。又据对浙江省开化县钱江源国家公园及周边区域的鸟类多样性调查, 结果表明, 调查共记录到鸟类112种, 占浙江省鸟类物种总数(442种)的25.34%[20]。祁连山国家公园内, 野生动植物丰富, 其中分布有国家一级重点保护野生动物雪豹、白唇鹿、黑顶鹤等15种, 野生高等植物68科257属617种[21]。

3.6 脆弱性

国家公园生态系统是一个濒危的、脆弱的生态系统。该生态系统中的生境、生物及整个生态系统具有濒危性、脆弱性的特征——这正是建立国家公园、保护国家公园的根本原因之所在。如祁连山是我国西部重要生态安全屏障, 生态区位重要, 生物多样性丰富, 是雪豹、狼、棕熊等珍稀濒危野生动物的重要栖息地和高原野生动物迁徙的重要廊道, 生态系统极其脆弱。建立祁连山国家公园, 就是要保护公园内的湿地、冰川、雪豹和棕熊等珍稀濒危野生动植物及其森林生态系统[22]。又如湖北神农架国家公园, 有以金丝猴和冷杉、珙桐为代表的珍稀濒危特有物种及其关键栖息地处于濒危状态, 亟待保护。浙江钱江源国家公园的野生动物黑麂处于濒危状态, 属国家一级重点保护的野生动物, 且该区域是全球黑麂的主要分布中心, 其黑麂数量约占全球总数的10%。据对三江源国家公园兽类物种多样性及其区系分析, 表明, 三江源国家公园内的兽类物种多样性处于很高水平; 园区内共有28种列入国家和青海省重点保护野生动物名录, 占分布物种数的45.16%; 根据中国物种红色名录, 20个物种受威胁(极危、濒危和易危), 比例为32.26%, 远高于国家整体水平[23]。又据调查, 三江源国家公园内有各级保护鸟类59种, 占公园鸟类总数的30.1%, 其中, 国家I级重点保护鸟类8种、国家II级重点保护鸟类27种、青海省级保护鸟类24种; 根据中国物种红色名录, 三江源国家公园内受威胁(濒危、易危和近危)物种有39种, 占公园鸟类总数的19.9%[19]。

3.7 调控性

针对国家公园生态系统的濒危性、脆弱性, 必须采取相应的调控措施、保护措施和系统修复措施, 否则, 国家公园将难以实现可持续发展, 也不符合建立国家公园的“初衷”和“本意”。事实上, 每一个国家公园在规划、设计之初, 都非常明确其应保护的对象和应采取的措施(当然, 有些保护的对象和应采取的措施会随着时间的推移、实践的摸索和研究的深入, 有所“调整”和“变化”)。如神农架国家公园就明确其资源保护对象为: 一是自然资源, 包括地质地貌奇观、北亚热带原始森林、常绿落叶阔叶混交林生态系统、泥炭藓湿地生态系统、北亚热带古老孑遗、以金丝猴和冷杉、珙桐为代表的珍稀濒危特有物种及其关键栖息地等核心资源; 二是人文资源, 包括神农炎帝文化、川鄂古盐道、南方哺乳动物群化石、远古人类旧石器遗址以及汉民族神话史诗等; 三是其他需要保护的资源。同时明确其采取的保护措施, 如禁止在神农架国家公园内从事下列活动: (1)狩猎、捕捞、开垦、烧荒、采集泥炭、揭取草皮、捡拾鸟卵; (2)违反规定养殖、种植、砍伐、放牧、采石、挖沙、取土、取水; (3)擅自采集国家和省级重点保护野生植物; (4)损毁、擅自挖掘地质遗迹, 擅自采集化石、矿石标本; 使用剧毒、高毒、高残留农药(含除草剂等药剂); (5)引进或者投放外来物种; (6)改变自然水系状态; (7)法律法规规定的其他破坏生态环境的活动[24]。

3.8 国际性

国家公园具有国际性、全球性、公平性的共同特征。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》就明确指出, 国家公园“具有全球价值”。从我国已建成的11个国家公园来看, 无一不具有“国际性”——国际意义、全球价值。如三江源国家公园, 是“中华水塔”、“亚洲生态安全屏障”、“高寒生物种质资源库”、“全球气候变化反应最敏感区”等; 东北虎豹国家公园的东北虎和东北豹, 是我国具有世界意义的珍稀濒危动物, 是生物多样性保护的旗舰物种, 是森林生态系统健康的标志, 具有极高的保护价值和生物学意义, 国内外高度关注。

3.9 古老性

国家公园生态系统往往是一古老的生态系统, 是经过长时间的演化而形成的, 具有历史悠久的特征, 不仅具有自然生态价值, 还具有文化遗产价值。如北京长城国家公园便是一例。万里长城是中华民族自先秦起先后修建的大型人类工程, 是能够代表中华民族抵抗自然的主观能动性和巧妙的建筑思维, 也是民族顽强的意志和强烈的大一统意识的精神符号。建设北京长城国家公园, 是生态价值、文化价值、文物价值、历史价值和科学价值的高度融合与统一, 具有世界意义。

3.10 科学性

任何一个国家公园生态系统都是一个精密、有序、科学、完整的生态系统[25], 里面蕴藏着大自然的“秘密”、“智慧”和“规律”, 不愧是天然的“试验地”和“实验室”。因此, 建立国家公园、建设国家公园、治理国家公园、修复国家公园, 都必须按科学办事, 遵循国家公园生态系统的发展、变化规律。只有这样, 国家公园才能发展好、运行好, 才能造福全国、全人类。

4 结语

建立国家公园体制是党的十八届三中全会提出的重点改革任务, 是我国生态文明制度建设的重要内容, 对于推进自然资源科学保护和合理利用, 促进人与自然和谐共生, 推进美丽中国建设, 具有极其重要的意义。

从2016年3月5日, 我国第一个国家公园体制试点——三江源国家公园体制试点正式启动至今, 我国已建立进行体制试点的国家公园11个。总体看, 进展顺利, 成效显著。

为加快我国国家公园建设, 在实践操作层面, 全国各地必须采取积极而有效的对策和措施, 从思想上、认识上重视国家公园建设, 从行动上、实践上推进国家公园建设, 争取在近3—5年或5—10年内, 我国国家公园建设有一个大发展, 从而为全国、为全球生态环境保护和生态文明建设作出应有贡献, 为构建全球人类命运共同体而不懈努力。在理论研究层面, 要从生态科学、环境科学、资源科学、地理科学、生命科学, 以及社会科学等多学科角度, 深化对国家公园的理论基础、规划设计、功能机制、演化规律、过程调控、结构优化, 以及可持续发展等多方面的科学研究, 要通过对国家公园长期、系统、深入、细致的基础理论研究, 为国家公园建设的实践层面提供依据和参考。只有这样, 我国国家公园建设才能在不久的将来赶上甚至超过世界发达国家水平, 从而“引领”世界国家公园的建设与发展。

[1] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定(二〇一三年十一月十二日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过)[N]. 人民日报, 2013-11-16.

[2] 张广海、曲正, 我国国家公园研究与实践进展[J]. 世界林业研究, 2019, 32(4): 57–61.

[3] 建立国家公园体制总体方案(中办发[2017]55号)[J]. 生物多样性, 2017, (10): 1033–1036.

[4] 汪松, 斯达黎加的国家公园和自然保护区[J]. 动物学杂志, 1980, (1): 49–50.

[5] 九国国家公园和自然保护区概况[J]. 新疆林业, 1980, (1): 50–53.

[6] 俞德浚, 美国国家公园和自然保护区见闻[J]. 植物杂志, 1980, (2): 46.

[7] 黄振管, 美国国家公园系统和野生生物保护区系统的简介[J].环境科学丛刊, 1980, (11): 20–21.

[8] 吴亮, 董草, 苏晓毅, 等, 美国国家公园体系百年管理与规划制度研究及启示[J]. 世界林业研究, 2019, 32(6): 84–91.

[9] 肖练练, 钟林生, 周睿, 等. 近30年来国外国家公园研究进展与启示[J]. 地理科学进展, 2017, 36(2): 244–255.

[10] 北京市园林局, 公园设计规范[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

[11] 唐芳林, 建立以国家公园为主体的自然保护地体系[J]. 中国党政干部论坛, 2019, (8): 40–44.

[12] 国家统计局, 中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报[N]. 人民日报, 2020-02-29.

[13] 2019年中国国土绿化状况公报(摘要)[N]. 人民日报, 2020-3-12.

[14] 中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[N]. 经济日报, 2015-09-22.

[15] 杨锐, 美国国家公园体系的发展历程及其经验教训[J].中国园林, 2001, 17(1): 62–63.

[16] National Park Service. Management Policies 2006[M].. Washington D.C.: U.S. Department of the Interior, 2006: 4–85.

[17] 三江源国家公园体制试点启动[J]. 城市规划通讯, 2016, (8): 11.

[18] 张静, 才文代吉, 谢永萍, 等. 三江源国家公园种子植物区系特征分析[J]. 西北植物学报, 2019, 39(5): 935–947.

[19]高红梅, 蔡振媛, 覃雯, 等. 三江源国家公园鸟类物种多样性研究[J]. 生态学报, 2019, 39(22): 8254–8270.

[20] 龚浩林, 曹铭昌, 崔鹏, 等. 浙江省开化县钱江源国家公园及周边区域的鸟类多样性[J].生态与农村环境学报, 2019, 35(4): 469–475.

[21] 张颖、张彩南. 青海省祁连山国家公园生态文化服务价值评价[J]. 环境保护, 2019, (14): 56–60.

[22] 程一凡, 薛亚东, 代云川, 等.祁连山国家公园青海片区人兽冲突现状与牧民态度认知研究[J]. 生态学报, 2019, 39(4): 1385–1393.

[23] 蔡振媛, 覃雯, 高红梅, 等, 三江源国家公园兽类物种多样性及区系分析[J]. 兽类学报, 2019, 39(4): 410–420.

[24] 神农架国家公园保护条例——2017年11月29日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过[N]. 湖北日报, 2017-11-30.

[25] 陈耀华, 黄丹, 颜思琦. 论国家公园的公益性、国家主导性和科学性[J]. 地理科学, 2014, 34(3): 257–264.

Connotation and basic characteristics of national parks

HUANG Guoqin

Research Center of Ecological Sciences, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi Province, 330045, China

It has become an important content and a powerful hand in promoting ecological civilization and building a "beautiful China" that the construction of national parks. In recent years, the theoretical research and practical exploration of national park is one of the key work of the whole country. Based on the investigation, analysis and reviews of the literature, the connotation and basic characteristics of the national parks are discussed in the paper. The results are that: (1) The concept "national park" was first proposed by the domestic academic community in 1980, and the concept of "national park" was proposed by foreign scholars in 1832. (2) National park refers to a specific land or marine area approved and established by the state and under the leadership of management, with clear boundary and with the main purpose of protecting a large area of national representative natural ecosystem and realizing scientific protection and rational utilization of natural resources. (3) The national park has 10 basic characteristics: authenticity, national, public welfare, regional, diversity, vulnerability, regulatory, international, ancient and scientificity. This paper has a positive role in promoting the theoretical and practical research of national parks.

National park; connotation; basic characteristics; natural resources utilization; ecological environment protection; ecological civilization construction.

黄国勤. 国家公园的内涵与基本特征[J]. 生态科学, 2021, 40(3): 253–258.

HUANG Guoqin. Connotation and basic characteristics of national parks[J]. Ecological Science, 2021, 40(3): 253–258.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.03.030

S157.2

A

1008-8873(2021)03-253-06

2020-03-20;

2020-03-24

江西省社会科学“十三五”(2019年)规划项目·2019年江西省经济社会发展智库项目“山水林田湖草一体化国家公园建设研究”(批准号: 19ZK03); 江西农业大学“十三五”重点建设学科项目

黄国勤(1962—), 男, 江西余江人, 农学博士后, 江西农业大学生态科学研究中心主任(所长), 二级教授, 博士生导师, 研究方向为农学、生态学、可持续发展理论与实践等, E-mail:hgqjxes@sina.com