陕甘宁边区的巫神改造与社会控制

李旭东

提要:陕甘宁边区的巫神作为迷信的产物,长期在当地的乡村社会扮演着“医者”的角色,以巫术行医治病,骗取钱财,荼毒百姓,把持着乡村的医疗卫生话语权,成为了乡村社会中的“寄生虫”,也成为了中共强化基层社会控制的“绊脚石”。随着认识的深化和时局的变动,中共先是利用政治话语否定巫神这一职业存在的合法性,又通过给巫神贴上“二流子”的政治标签动员群众改造巫神,继而在卫生运动期间从社会舆论、医疗和强力三个方面对巫神展开围剿。在逐步改造巫神的过程中,中共一方面在一定程度上扭转了边区乡村的迷信风气,取缔了巫神职业,另一方面,则通过这一卓有成效的社会治理,逐步争取民心,强化了对边区乡村社会的控制。

在经济文化落后的西北地区,迷信思想长期弥漫于整个社会之中,以致巫神横行无忌,骗人敛财之事,不知凡几。陕甘宁边区成立以后,为打造稳固的抗战大后方,中国共产党一面积极抵抗日军侵略,一面在根据地致力于社会革新,巫神改造就是当时陕甘宁边区进行社会改革的一个重要方面。目前,学界关于陕甘宁边区巫神改造的研究主要从以下四个角度着手:其一,从反迷信的角度进行研究(1)如张可荣:《科学与迷信的正面交锋──试论抗战时期陕甘宁边区的反迷信斗争》,《长沙水电师院社会科学学报》1995年第3期;黄正林:《抗战时期陕甘宁边区乡村社会风气的变革》,《陇东学院学报》(社会科学版)2003年第1期;黄延敏:《延安时期中共领导的反迷信斗争及启示》,《北京党史》2018年第2期等。,该类文章将改造巫神当成陕甘宁边区反迷信事业的一部分,对陕甘宁边区巫神改造的基本情况有相对仔细的介绍。其二,从二流子改造的角度进行探讨(2)如乌云塔娜:《陕甘宁边区的“二流子改造运动”》,《红岩春秋》2014年第10期;阎颖:《中共社会动员的成功经验——论陕甘宁边区二流子改造运动》,《湖北社会科学》2007年第2期等。,大多将对陕甘宁巫神改造当作二流子改造的一个部分,对于巫神的活动现象和改造活动略有涉及,未深入研究。近年来研究相对充分的文章有王建华的《乡村观念世界的现代转型——以延安时期改造巫神为中心的历史考察》(3)王建华:《乡村观念世界的现代转型——以延安时期改造巫神为中心的历史考察》,《南开学报》(哲学社会科学版)2018年第1期。一文,从“乡村观念现代转型”的角度,结合社会学理论,针对二流子改造运动中巫神改造部分进行了细致的探究。其三,从卫生工作的角度进行讨论(4)如温金童:《抗战时期陕甘宁边区的卫生工作》,河北大学2006年硕士学位论文;黄钰:《延安精神与陕甘宁边区医药卫生事业发展》,延安大学2011年硕士学位论文;王楠:《抗战时期陕甘宁边区疫病防治工作的研究》,吉林大学2019年博士学位论文等。,将巫神改造作为陕甘宁边区卫生事业发展的一部分,对陕甘宁边区巫神横行的情况和边区政府改造巫神的情况有简要的介绍。其四,直接对巫神改造本身进行探究,曲涛对陕甘宁边区的巫神情况和巫神改造情形进行了简要叙述,但缺乏进一步研究,(5)曲涛:《陕甘宁边区反巫神运动述略》,延安:“总结历史经验,全面建设小康社会——纪念陕甘宁边区政府成立七十周年学术研讨会”,2007年。而温金童则一定程度上区分了“巫神”与“巫医”两个概念,分析了巫神改造中巫医从被“打倒”到被“改造”的过程。(6)温金童:《当无神论遭遇有神信仰——论抗战时期陕甘宁边区的巫医改造》,《中国延安干部学院学报》2019年第3期。

不过,总体来看,对于陕甘宁边区巫神改造这一问题,学界研究还不够深入透彻,尚有进一步发掘的空间。本文拟从社会控制的角度出发,探究陕甘宁边区的巫神改造,佐证抗战时期中共的社会改革是一个认识和实践相辅相成,不断加以深化的历史过程,也是一个对基层社会的控制不断加以强化的系统性工程。

一、何谓“巫神”:陕甘宁边区的巫神群体

所谓“巫神”,是一个在中国近代才有的词汇。中国古代,“巫”“神”二字一般并不连用。《说文解字》中称释“巫,祝也,女能示无形,以舞降神者也。”“巫”通常与“觋”连用,“觋,能斋肃事神明也,在男曰觋,在女曰巫。”(7)[东汉]许慎:《说文解字》,天津古籍出版社1991年版,第100页。在《中国历史大辞典》中,将“巫”解释为“官名,殷商置,掌巫筮,预言吉凶,禳祷以除疾病。”(8)中国历史大辞典编纂委员会编:《中国历史大辞典》上,上海辞书出版社2000年版,第1334页。《说文解字》称,“神,天神,引出万物者也。”(9)[东汉]许慎:《说文解字》,第8页。因此,“巫”与“神”在传统文化意义上是两个全然不同的概念,二者之间的联系在于“巫”是传统社会中人与神灵之间的沟通者。

在近代陕、甘、宁三省的一些区域,群众将那些利用巫术驱鬼治病的巫觋,笼统地称为“巫神”,概因其崇奉神灵,多赖巫术借神灵之力驱除鬼祟以禳病,因而称之。“巫神”最初只是指称一部分巫觋,该群体最易被识别的特征在于其所使用的道具是一种叫做“三山刀”的铲状物。这是狭义上的“巫神”。广义上的“巫神”含义是在陕甘宁边区建立之后逐渐产生的,在此期间,“巫神”一词所指代的范围变得比之前更为宽泛。在中共话语体系内,神官、师婆、法师、梦仙、迁送、马脚等与巫神类似,利用迷信谋生的诸职业从业者,也被划归在内。1944年的《解放日报》在总结巫神骗术时,就将巫神群体归结为以上7类。(10)《巫神的骗术》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。此外,在许多语境中,阴阳先生也被涵盖在广义的“巫神”的范围之内。如定边县卜掌村的阴阳就时常通过“安砖”“吊瓦”“请神”等方式给群众禳病(11)陕甘宁边区政府办公厅编印:《医药卫生的模范》,内部发行,1944年版,第37—48页。,而《解放日报》在报道定边县崔岳瑞反对巫神的事迹中就将巫神与阴阳并列,显然也是将阴阳当做广义的“巫神”群体的一部分等同视之,曲子县马岭区发生流行性耳下腺炎,许多患者也请了阴阳念经治病。(12)中共庆阳地委党史资料征集办公室编:《陕甘宁边区陇东的文教卫生事业》,内部发行,1992年版,第78页。转引自黄正林:《陕甘宁边区乡村的经济与社会》,人民出版社2006年版,第329页。可见,陕甘宁边区的阴阳,其职业范围除一般的风水堪舆之外,还包括除病禳灾等,这显示了巫神和阴阳的职业范围在一定程度上是重合的,二者之间的界限也并非泾渭分明,反而在许多情况下是相当模糊的。其实,这些迷信职业之间,也存在着诸多的不同,特别是在他们所使用的道具上,例如神官使用羊皮鼓,巫神使用三山刀,师婆使用菜刀,迁送使用米盅香表等,马脚与其余几种职业区别最显著,所谓“马脚”,指专在香烟庙会上,以神的面目现身说法,借口传愿之人,而其余几种职业皆以巫术为人驱鬼治病。(13)《巫神的骗术》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。

巫神用来“治病”的理论是所谓的神八卦和鬼八卦,“神八卦以每月三十天做推算的依据,看你是哪一天得的病,便是冒犯了哪一种神”,“鬼八卦大抵与神八卦相同,不过它是按十二地支推算的”。神八卦属阳,多用以给男人治病,鬼八卦属阴,则多用于女人。(14)《巫神的骗术》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。这套理论借用了传统的阴阳和八卦学说,与中医的诊疗理论颇有一些类似之处,且具有一定的神秘色彩,是以对乡民具有很大的迷惑性。这套理论是否可以治病对于巫神并不重要,重要的是他们可以利用它来迷惑百姓,骗取钱财,他们甚至清楚地知道,“是没有鬼没有神的”(15)《巫神白从海的坦白》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。。对巫神而言,他们所习得的“巫术的本质是一种伪科学,一种没有任何效果的技艺。”(16)[英]弗雷泽著,李兰兰译:《金枝》,煤炭工业出版社2016年版,第14页。

巫神的“治疗”手段有很多,比较常见的包括下阴、扫魂、安砖、吊瓦、发马等。以发马为例,涉及到一整套流程,最主要的部分是“事主家在坛上烧香、烧纸,我在窑内就装着浑身打颤。屋里跑到外头,外头跑到屋里,三山刀摇的哗啦哗啦的响,人家就认为是真的神来了。称我为神,要我显灵给他们治病。”(17)《巫神白从海的坦白》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。之后,巫神会使用事先准备好的卦辞,按卦象选择的方法进行治疗。整个治疗过程实际是一种“降神附体”,由巫神作为神灵附身的媒介,达到请神治病的效果。此类治疗方式多是伪装神灵附体。还有一类较为残酷。以驱鬼为例,巫神欺骗病人身上有鬼,便通过钢针扎肉、裸体鞭打等方式作为“治疗”手段,延安巫神杨汉珠就以此种方式行骗,“仅因‘捉鬼治病’而被他活活打死的病人,前后计有王四子的兄弟、马五经的婆姨、王吉娃的婆姨、李延祥的妈妈等数人。”(18)赵昆坡、俞建平编:《中国革命根据地案例选》,山西人民出版社1984年版,第114页。

然而,即便有时在治病过程中巫神的巫术手段被拆穿,或者出现导致病人病情加重,甚至死亡的现象,他们也没有失去乡民的信任,巫术治疗仍然可以盛行于乡野之间。一方面,巫神自有一套解释的理论体系。当其手段被拆穿时,巫神应对手段有两种:或者将揭破者当作故意捣乱的同行,或者以似是而非的话术,如“宝藏贵如金,识破淡如水”等进行遮掩(19)《巫神的骗术》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。。当病人好转时,巫神则装作抓鬼驱鬼,胡闹一顿,冒领其功。当患者病情恶化,甚至死亡之时,巫神便假托于鬼神,推卸责任,或者借机造谣生事,吓唬群众,大敲竹杠,甚而出现了“死的人越多,巫神就愈加财源滚滚,愈加谣言纷纷,愈加扬眉得意”(20)《开展反对巫神的斗争》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。的荒唐景象。另一方面,对普通百姓而言,“医生与巫者虽在医治理念和技术上有所不同,但都是针对身体出现异常状况所采取的治疗选择之一。”(21)杨念群:《再造“病人”——中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》,中国人民大学出版社2013年版,第276页。在文化落后、迷信严重的乡民中,鬼神降灾致人生病的观念根深蒂固,不少普通的乡民并没有区分巫、医界限的认识能力,他们常秉持这样一种观点:“害病是上天决定的,天看谁害谁一定要害,所以害了病,也不怎样医治,即所谓听天由命。有些人根本不信医药,觉得还是抬神弄鬼灵验。”(22)温金童:《当无神论遭遇有神信仰——论抗战时期陕甘宁边区的巫医改造》,《中国延安干部学院学报》2019年第3期,第102页。此外,医药资源的匮乏也使得普通百姓别无选择。其实,“老百姓并不一定很信巫神,但人病了,没有法子。请不到医生,又没有药店。只好请神官巫神。”(23)中国社会科学院新闻研究所、中国报刊史研究室编:《延安文萃》下,北京出版社1984年版,第693页。在这样的情形下,巫神得以大行其道。

普通群众对巫神的盲目崇信,对作为革命者的中国共产党人而言,从政治原则上来说,是完全不能接受的。毛泽东指出,“新民主主义的文化是科学的。它是反对一切封建思想和迷信思想,主张实事求是,主张客观真理,主张理论和实践一致的。”(24)《新民主主义论》(1940年1月),《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第707页。针对陕甘宁边区的社会状况,毛泽东曾提出,“边区有三大害,就是迷信,不识字,不讲卫生。”(25)胡乔木:《反迷信提纲》,《中共党史研究》1999年第5期,第3页。从毛泽东的观点来看,科学与迷信是一对不可调和的矛盾,中共是科学的崇尚者,而巫神作为迷信的代表,则是与中共天然对立的存在。1939年,陕甘宁边区第一届参议会就通过了《建立边区卫生工作保障人民健康案》,其中就要求:“破除迷信,取缔巫医,保证人民康健。”(26)中国社会科学院近代史研究所《近代史资料》编译室主编:《陕甘宁边区参议会文献汇辑》,知识产权出版社2013年版,第50页。可见,中共领导人和边区政府对于巫神这一迷信职业是坚决否定的。关于对巫神的看法,《解放日报》也曾发表社论,指出“巫神与新民主主义的社会是不能相容的。新民主主义社会里,不能容许巫神这种‘职业’公开地或秘密地存在。”(27)《开展反对巫神的斗争》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。在中共的认知领域,巫神的存在,是不能容许的异端。在中共的宣传和政治话语中,巫神职业则成为了应当被整个社会在道德上和法理上所鄙弃和批判的对象。

然而,在当地传统的乡土社会,巫神这一作为人神中介者的职业,以及以巫神为代表的迷信思想早已存在了成百上千年,在边区广袤的乡村中根深蒂固。与之相比,中共只能算是一个外来势力。要想根绝迷信,取缔巫神,一时之间必然无法做到。据1940年统计得知,“全边区西医百余人,中医千余人,而巫神竟达2066个。”(28)卢希谦、李忠全主编:《陕甘宁边区医药卫生史稿》,陕西人民出版社1994年版,第192页。巫神的数量超过了边区中、西医的总和,在边区的乡村掌握着极大的话语权。群众对其有所需求,即便他们“专吃农民的血,农民很抱怨他,而又不能不让他吃,还得‘恭而敬之’,请他来吃。”当时就有人提出,在迷信还未能彻底破除的时候,除进行宣传工作外,区乡政府可以替阴阳巫神等规定一个价格,按其费时多寡,定一个多数农民能接受的价格,给以等于工人的报酬。(29)《延安文萃》下,第693页。在最初取缔巫神的实际操作中,这样的无奈妥协并不在少数,它虽然客观上默认了巫神的存在,但并不意味着中共能够一直容忍迷信和巫神的存在,相反,这只是一种暂时性和策略性的退让。中共要将陕甘宁边区打造稳固的抗日根据地,就势必要广泛动员民众,逐渐强化对基层社会的渗透和控制,而解决其与基层乡村颇具影响力的巫神等势力的客观矛盾,则必然地成为了中共需要逐步应对的问题。

二、耗子:二流子改造运动中的巫神

1939年,国民党在重庆召开五届五中全会,确定了“溶共、防共、限共、反共”的方针。随后的两年间,国共关系逐渐恶化,国民政府停止向八路军和新四军发饷,且蒋介石“派遣四五十万军队包围边区,实行军事封锁和经济封锁……至于断绝八路军接济”(30)《评国民党十一中全会和三届二次国民参政会》(1943年10月5日),《毛泽东选集》第3卷,第919页。,边区财政变得极为困难,“弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。”(31)《抗日时期的经济问题和财政问题》(1942年12月),《毛泽东选集》第3卷,第892页。这意味着中共须通过集中整个边区社会的力量来应对这一挑战,为此,中共必然要加强社会控制力度,从而开辟更多的财源。故而,中国共产党领导边区群众,一方面厉行节约,努力开展节约运动(32)《省吃俭用,渡过难关》(1942年4月24日),中国财政科学研究院主编;陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第6编 财政》,长江文艺出版社2016年版,第415页。,另一方面,开展了大生产运动,以发展生产,解决财政危机。

在边区政府主持开展大规模的生产运动的过程中,需要更多能够制造社会财富的劳动力,所以边区社会中存在已久的“二流子”人群在此时期受到了关注。“二流子”,亦称“二流答瓜”,指“边区那些吃喝嫖赌、游手好闲、寻衅闹事、装神弄鬼、骗吃骗喝、偷谷盗马、为害乡里的无业游民和地痞流氓。”(33)中共陕西省委党史研究室:《中共中央在延安十三年史》下,中央文献出版社2016年版,第768页。此类人不事生产,不务正业,且危害社会治安,是当时边区社会的蠹虫和祸害。据1937年对延安县流氓比率数推算,二流子在边区的数量大约有7万人,(34)《边区二流子的改造》(1944年),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第2编 农业》,长江文艺出版社2016年版,第518页。所以改造这部分人,促使其作为劳动力参加劳动生产是势在必行的。1939年,延安、华池两县率先开始改造二流子,嗣后,类似行动在部分地区陆续开展,“1942年西北局高干会议以后,边区政府制定了许多切实可行的政策,采取了一系列行之有效的措施”(35)中共陕西省委党史研究室:《中共中央在延安十三年史》下,第769页。。二流子改造遂形成运动,在整个边区广泛地开展起来。

边区政府还制定了区分二流子的标准,将二流子分为三种类型:“(1)完全无正当职业而靠不良行为(如偷人、嫁汉、招赌博、贩卖违禁品、拐骗、做巫神、当师婆、胡挖乱抓、只要能作为生活手段,汉奸特务也干……)维持生活者为二流子。(2)有正当职业,又兼靠不良行为为生活手段者为半二流子。(3)至于完全靠正当职业为生活手段,但染有不良嗜好或不良习气,不算做二流子,而应算作有不良嗜好或有二流子习气的公民。”(36)《边区二流子的改造》(1944年),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第2编 农业》,第522页。根据这一标准衡量,巫神群体属于二流子或半二流子,是应当被改造的对象。在群众的印象中,“二流子”或多或少地有偷窃财物,好吃懒做,挑拨是非,宣传迷信等恶习,一般群众对其本极厌恶。“他们在好好生产人面前又常说‘你们生产了,吃的穿的反不如我’,或说‘你们多生产就得多出负担,我不生产一点也不要负担’这类风凉话,所以群众认二流子为农村之害,对于政府改造二流子工作极为拥护。”(37)《边区二流子的改造》(1944年),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第2编 农业》,第521页。罗斯科·庞德提出,“社会控制的主要手段是道德、宗教和法律。”(38)[美]罗斯科·庞德著,沈宗灵译:《通过法律的社会控制》,商务印书馆2010年版,第11页。社会舆论作为道德体系的组成部分,反映出道德体系对行为价值的评价。从群众对二流子改造大力支持的态度可以看出,二流子在边区乡村舆论中是一个广受非议的群体,也是乡民传统道德体系批判的对象。当巫神被打上二流子的身份烙印时,其原本作为鬼神信仰权威,作为被群众信任和倚赖的巫者身份便会失去作用,转而成为了有理由被群众和政府改造的一个个“二流子”。

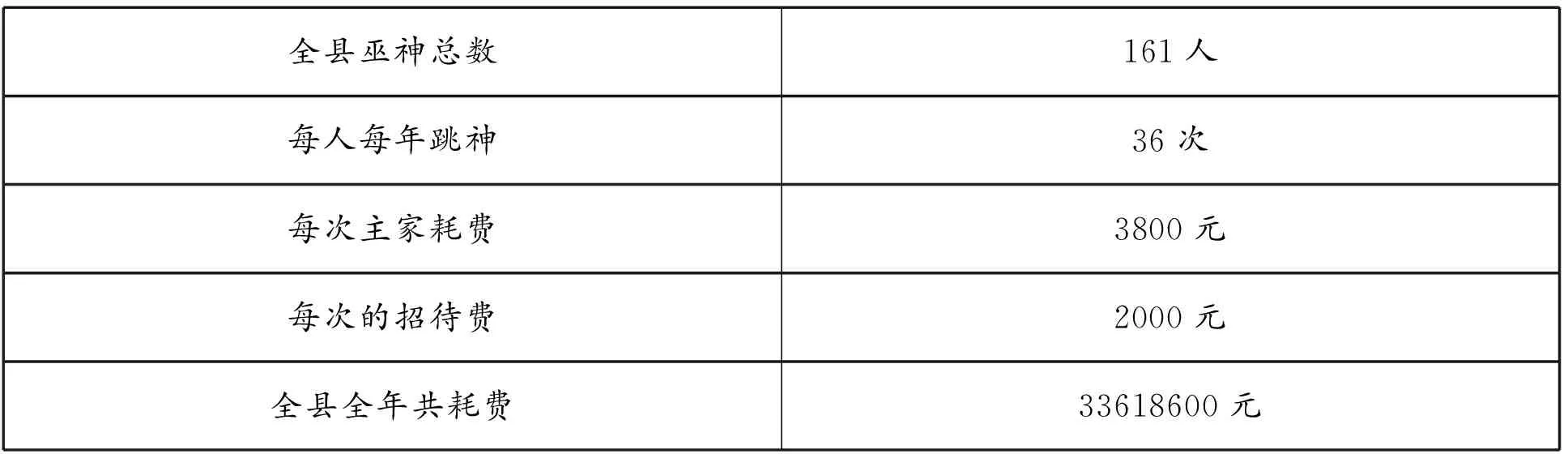

巫神群体对农村经济的不良影响在此期间也受到了关注,谢觉哉指出,“神官巫神剥削人,一个神官看一个病,至少要赚一百元,还有一升米,酬神还要二升米,一尺布,一个猪头,一个鸡,大馒头三个,梳子一个,头绳五尺。”(39)焕南:《农村里的“耗子”》,《解放日报》1942年5月16日,第2版。对边区普通的农村家庭而言,请一次巫神,就意味着一笔巨大的开销。根据延安县的粗略统计可得数据如下:

表1 1944年延安县巫神耗费统计

巫神群体的作为,不仅散布了迷信,浪费了巨额的社会财富,且其不事生产或怠于生产的行为更是对劳动力的浪费。因此,为发展生产,扩充财政收入,将以巫神为代表的二流子纳入生产劳动过程中就显得相当重要。

在二流子改造运动中,巫神是被重点关注的对象,被称作“最坏的二流子”(40)《延属分区改造另一种二流子,组织巫神参加生产,专属指示各县进行》,《解放日报》1943年5月23日,第2版。。以吴旗县刘生海为例,此人曾以当阴阳为生,嗜烟、嗜赌,10余年以来积习难改,却在1941年以后迅速转变,成为当时边区著名的劳动模范。这样一种突然的转变不得不使人讶异,而这一转变背后的缘由也值得探析。据载:

1936年共产党闹革命,禁赌禁洋烟,在这几年,新社会人人都生产,也就更看不起他,政府也常批评他。最厉害的是四一年春天。俗话说:“米面夫妻”,他没吃的,婆姨要和他离婚。急的他没办法,便想:“人人叫我二流子,真难听!政府又批评。现在婆姨都要离婚了,一个人为什么不能学好呢?”于是下定决心转变,开始种庄稼,背柴、戒洋烟……从此刘生海转变了,走上了正当的道路。(41)《刘生海从二流子变成劳动英雄》,《解放日报》1944年1月17日,第4版。

高血压性脑出血是一种常见的脑血管疾病,其出血部位以基底节区为常见,在老年人中发病率高,出血后需及时清除血肿,避免引起血肿继发损伤和神经功能进一步损害[3-4]。传统的开颅手术创伤大,且老年患者耐受性差,容易产生感染等严重并发症。微创穿刺引流术近年来得到广泛应用。微创穿刺引流术创伤轻,对功能区域的损害达到最小化,且对于血肿引流可分次、缓慢进行,可以降低颅内感染和继发性出血的风险,帮助患者手术后更快恢复神经功能,提高生活质量[5-6]。

刘生海之所以决心改变二流子身份的原因包括:社会氛围中对二流子的鄙视、周围人的嘲讽、政府的批评以及贫困导致的婚姻危机。然而,这些因素只是答案的一部分,真正促使刘生海个人发生转变的缘由却不止于此。

中共领导下的边区政府在改造二流子期间坚持群众路线,“发动群众向他们作斗争,迫得他们参加生产”(42)毛泽东:《经济问题与财政问题》(1942年12月),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第2编 农业》,第529页。,尤其是注重发动群众舆论,使二流子失去社会基础,以群众的压力和舆论制裁迫使其接受改造。(43)《改造二流子在神府》,《抗战日报》1944年9月30日,第4版。当然,舆论制裁的效果是有限的,虽然它“有一个广泛的作用领域,具有灵活性、渗透性和预防性,又是迅速而廉价的”,但是“我们必须认识到它远不是令人满意的”(44)[美]E·A·罗斯著,秦志勇、毛永政译:《社会控制》,华夏出版社1989年版,第73页。。因此,还需要通过肉体上的制裁对违反社会秩序者加以处罚。从边区改造二流子的群众斗争就反映出,二流子改造的过程中所采取的手段除了柔性的劝说教育和批评教育,还包括诸多刚性的强制性和半强制性举措。例如:“绥德设有戒烟所,教育二流子戒烟和生产,定边专为二流子设立了毛织工厂”,个别地区还召开二流子展览会和坦白会,“在群众生产动员大会的一侧,陈列着二流子的‘法宝’——烟具、赌具、神案、佛像、三尖刀……许多巫神也当场坦白过去骗人的罪恶”,此外,“在更多的县区里则举行劳动英雄大会时给那些著名的二流子带白布条、挂木牌。”(45)孙晓忠、高明编:《延安乡村建设资料》(一),上海大学出版社2012年版,第513页。因此,在精神上的刺激和身体上的强制下,对于刘生海一类的人而言,其所能选择的只有主动参与改造和被强制改造两条途径。即便是有一些不肯积极配合改造的顽固分子,最终也会被现实逼迫得别无选择,“如六区的一个巫神兼二流子,春天他听说乡上要改造二流子,他先争取主动溜之大吉,逃到五乡才住下来,而这里同样改造二流子空气浓厚,再逃到七区,当地群众舆论同样逼迫他住不下去,最后还是走投无路,自动回来和乡干部谈判,自愿改过迁善。”(46)《延安乡村建设资料》(一),第520页。

从成效来看,通过二流子改造运动,有一部分巫神主动接受了党和政府的改造,出现了悔过自新的表现。如清涧“巫神任凤珠揽了工”(47)韦君宜:《警区二流子的改造》,《解放日报》1943年7月12日,第2版。,“蟠龙区某巫神,把三山刀打成镢头,向群众宣布,再不骗人,从此努力生产。”(48)《改造二流子》,《解放日报》1943年2月14日,第1版。“丰富区三乡南义沟白粉玉,1936年前是神官,1941年有一头牛,雇一人,有羊200只,当村长,出公粮10.2担,公盐200斤,公草500斤,今年增加一头牛,一个调分子,扩大生产,现在光景好了。”(49)毛泽东:《经济问题与财政问题》(1942年12月),《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编·第2编 农业》,第529页。由此可见,经过改造,一些被当作二流子的巫神已经被“改造成了新社会上的好公民”(50)《边区二流子的改造》,《解放日报》1944年5月1日,第4版。,成为边区的劳动人民和生产者,其中以刘生海为代表的部分人,甚至成为了劳动模范,受到了群众的赞赏和政府的表彰。

在陕甘宁边区政府力倡发展生产的政治背景下,二流子改造运动的根本目的在于将过去不事生产,危害社会的二流子改造成参与社会生产的劳动者。因此,巫神群体作为二流子中的一部分,在接受改造的过程中,其本身的经济属性被加以强调,亦即只要其在改造期间不再以迷信手段骗人,专心生产劳动,就被认为完成了改造。然而,这一过程过于简单,所以造成了许多巫神得以鱼目混珠,“他们的大部分,现在仍然秘密地或者公开地做着巫神,假托鬼神,造谣惑众。”(51)《开展反对巫神的斗争》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。例如,延安蟠龙区第四乡曾出现闹“鬼”事件,即是当地巫神项程在暗地操纵,欲借机恐吓群众以牟利。(52)冯森龄:《闹“鬼”·捉“鬼”》(1944年8月12日),方午田、蒙人方主编:《延安记者》,陕西人民教育出版社1993年版,第235页。但项程的行为并不是个案,类似的事件实则层出不穷。二流子改造运动中的巫神也并未得到彻底的改造,巫神势力依旧在边区的乡村地区猖獗不休。

三、围剿:卫生运动中的巫神改造

1944年,中共所面临的战略压力得到较大的缓解。一方面,中共实施的“各项政策更为见效,特别是整顿三风和发展生产这样两项工作,发生了根本性质的效果,使我党在思想基础和物质基础两方面,立于不败之地。”(53)《学习和时局》(1944年4月12日),《毛泽东选集》第3卷,第943页。在大生产运动的开展下,陕甘宁边区的经济条件和财政状况大为改善。仅就工农业生产而言,截至1944年初,边区耕地面积已经由1940年的11,742,082亩增至13,387,213亩,总产量184万石,除总消费量162万石,可余粮22万石。政府自给工业方面,各工厂皆超过预定计划,生产率提高100%至400%(化学工厂),质量更进一步,成本节省比1942年降低20%至30%。(54)《边区政府一年工作总结——林主席在边区政府委员会第四次会议上的报告》(1944年1月6日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,陕西人民教育出版社2014年版,第81页。另一方面,抗日战场整体局势开始发生转变,“日寇已经处在衰败过程中”,而中共的实力和军队的战斗力得到了增强。(55)《学习和时局》(1944年4月12日),《毛泽东选集》第3卷,第941页。因此,中共和边区政府在这一时期能够有更多的精力进行社会改革。

1944年春季,“延属部分县内瘟疫流行,大批医生下乡,引起注意,四月间毛主席提出中西医合作,开展群众卫生运动。”(56)《关于文教工作的方向——李鼎铭在陕甘宁边区第二届参议会第二次大会上的报告》(1944年12月6日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院编:《陕甘宁边区政府文件选编》第9辑,陕西人民教育出版社2015年版,第85页。是年,边区的卫生工作得到加强,卫生运动由此而兴。随着越来越多的医生走入乡村,他们不得不面对这样一个颇为尴尬的现实:“巫术可以治病,是落后民众间的普遍信仰。差不多各地都有,但是,陕北的巫神具有特别的权威,在缺乏卫生设备的乡村,他几乎包办了民间的‘医药’。”(57)赵超构:《延安一月》,中国国际广播出版社2013年版,第175页。在当时,“老百姓生病了,一般是不去找什么医生的。一是硬挺着,让身体自己去抗病,抗好就好,不好就死;二是搞封建迷信活动,求神仙、敬菩萨,还请巫师来画符镇邪;三是有心计的百姓,自己搞点土方子,挖点草药,或跑很远的山路,花高价钱,请中草药医师治病。”(58)张才千:《留守陇东》,甘肃人民出版社1984年版,第223页。实际上,受制于医药之匮乏和昂贵,生病后真正懂得寻医问药,看得起病的毕竟只是极少数的人。

因此,这样一个事实逐渐被中共领导下的边区政府认识到:“边区现在只有部队、机关中有西医,农村只有中医,好坏合计约有一千人;药品也是中医多而西医少,此外就都是巫神的势力范围。”(59)《关于开展群众卫生医药工作的决议》(1944年11月16日),《陕甘宁边区政府文件选编》第9辑,第67页。相对于距离遥远的医院,巫神近在咫尺,加之乡村浓厚的迷信风气,他们成为了普通群众生病后首要的求助对象。如庆阳县五里铺李万贵之妻,患腹水病后,先请巫神救疗,倾家荡产,仍无好转。不得已之下,赴医院诊治,方才痊愈。(60)《陇东分区医院派员到曲子为居民治愈猩红热》,《解放日报》1944年6月6日,第2版。医疗卫生体系是现代政府权力的延伸,乡村医疗同样应该被囊括其中,而陕甘宁边区的现状却是“假医生”——巫神,成为了乡村信仰和医疗领域的权威,科学与医生只能沦为配角。作为“最坏的二流子”,巫神显而易见地与普通好吃懒做之辈不同,他们在广大的乡村拥有着非同一般的影响力。如此,当中共认识到这一点后,动员中西医,发起卫生运动。改造巫神就成为了必然之势,不仅要消除迷信对民众的戕害,更要夺回被巫神篡夺的乡村医疗话语权。

首先,边区政府利用各类传播媒介,大肆揭露巫神群体的恶行,掀起社会舆论,营造反对巫神的社会氛围,对巫神进行舆论制裁和道德谴责。例如,除了常见的报刊杂志外,边区政府还开办展览会,展示巫神行骗的证据;发动文艺工作者,就地取材,创作出一批旨在揭穿巫神骗术,反对迷信的作品,如《神仙怕打》《卜掌村演义》等。美国记者哈里森·福尔曼在到访延安之后也曾观看过类似的一出秧歌剧,剧目之最后,“一个年老的巫师登台作一简短的演说:这幕戏是根据他自己的经历;在他改行的时候,他曾将他的用具——即我们在戏中所看到的用具,供献给政府做展览。他非常愿意和任何希望更知道一点关于巫医与庸医的人谈话。”(61)[美]哈里森·福尔曼著,陶岱译:《北行漫记》,解放军文艺出版社2002年版,第91页。这些改编自真实事件的作品,以群众喜闻乐见的形式推广开来,在边区社会广泛流传,改变着群众对巫神的固有印象。可是,许多巫神不甘恶名加身,面对政府的压力,利用迷信思想,向群众公开威胁:“你们谁要向政府报告我是巫神,我就叫谁家十口人死九口,不信试试看!”因此,一般民众不敢参加‘反巫神’运动。(62)赵超构:《延安一月》,第178页。巫神的威胁恰好反映了其内心的恐惧,证明了边区政府行动的有效性。

其次,边区文教大会通过《关于开展群众卫生医药工作的决议》,明确提出:“要消灭巫神,除一般的提高文化教育外,就首先要普及卫生运动和加强医药工作”。(63)《关于开展群众卫生医药工作的决议》(1944年11月16日),《陕甘宁边区政府文件选编》第9辑,第67页。并且“要刻不容缓的进行医药卫生建设”(64)《开展反对巫神的斗争》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。,“要有两千个以上以科学知识武装起来的医生和助产妇”(65)《从卜掌村谈起》,《解放日报》1944年4月2日,第1版。,同时发动医生下乡,与巫神争夺卫生话语权。实际上,医生与巫神在乡村地区的斗争由来已久,但因不被群众信任而往往处于下风,如1941年延安南沟罗志旺之妻白氏患病,就先后请巫神郝四儿和合作社医生李向华诊治,经李医生治疗,病人情况有所好转,但三天后开始恶化,罗志旺以为其妻所患为“邪病”,便继续请郝四儿治疗,结果白氏终被“治疗”而死。郝四儿为逃避罪责,造谣白氏被合作社李医生治死,以致谣言一时甚嚣尘上,合作社在群众当中的威信受到了不小的打击。(66)欧阳山:《欧阳山文集》第4卷,花城出版社1988年版,第1541—1552页。

1944年后,随着卫生运动的广泛开展,大批医生下乡,救治病人,宣传卫生知识,形势开始逐渐扭转。以志丹县三区为例,当地有巫神13名,自当地卫生合作社周岐山医生医术名传各乡,就将此13名巫神清除了。(67)《劳动英雄材料》(1945年),志丹县档案馆藏革命历史档案,档案号:1—26—15。定边县中医崔岳瑞从陕甘宁边区成立前后,就一直在乡村与巫神作斗争,他认为,“反迷信必须用实在事情反,同时把迷信反倒了,必须有替代的东西”(68)海棱、张铁夫、张沛:《三位老记者延安通讯选》,新华出版社1985年版,第191页。,而这替代物就是医药。通过长期治病救人的努力,他改变了当地百姓迷信巫神的观念,使相信医药逐渐深入人心。在其影响下,他所在的卜掌村出现了不敬神的现象,百姓的卫生观念有了根本转变。面对中医和下乡西医的挑战,巫神也不甘失去其在乡村医疗卫生领域的权威,一方面“造谣说公家给老百姓吃的药都不是好药,又说西医的针有二尺长,从腿上打进去,从肚子里出来”(69)陕甘宁边区政府办公厅编:《展开反对巫神的斗争》,冀南新华书店1944年版,第9页。;另一方面,巫神伪装成中医,在“给人治病的时候,嘴里也念着一连串的中药名。”(70)《巫神的骗术》,《解放日报》1944年6月18日,第4版。从巫神与医生之间的反复拉锯可以看出,在边区基层乡村广大地区,医生与巫神、科学与迷信之间的斗争是长期的、复杂的。但这种对抗而非妥协也恰好说明,与此前相比,这一时期的巫神改造更加深入,更加切实地威胁到了巫神在乡村地区赖以存在的社会基础。

其三,边区政府吸取了二流子改造运动过程中的经验,适时针对巫神本身,发起巫神坦白运动,通过利用巫神现身说法的方式对其进行改造。当迷信骗术被揭破,许多巫神在乡村便再难有容身之所。1944年7月,延安县召开反巫神大会时,就邀请了59名巫神,使他们作为代表发言,揭露巫神行医的骗术。(71)陕甘宁边区政府办公厅编:《展开反对巫神的斗争》,第36页。另外,边区政府还在报刊上刊登巫神自白之类的文章,如巫神白从海坦白,“我当过十五年的巫神,大大小小不知治过多少人的病,实地上也就是不知误过多少人的命……各种治病的方法,都是我自己假装,做作出来的。”(72)孙晓忠、高明编:《延安乡村建设资料》(三),第620页。巫神对自身恶行的坦白,既表明了其主动与过往决裂的态度,完成了对自身的精神规训和心灵改造,同时,也是一种对参与群众的社会再教育。毕竟,比起政府刻板的政令,由加害者们现身说法的形式,显然更具有说服力和精神上的冲击力,更能铲除群众脑海中的迷信,打击边区社会残存的巫神势力。

同时,边区政府开展了反巫神运动,适时运用强制性手段针对巫神展开打击。1944年,陕甘宁边区政府依法处理了两起影响较大的巫神案件。4月,延安市地方法院联合市委、市府、市抗联,在市商会广场公审了白家坪巫神杨汉珠行巫术致人死亡案,经法院判决:“该巫虽罪该死刑,但念其动机在于迷信欺骗,尚非故意杀人,为长期教育计,特从宽处理,处有期徒刑五年。”(73)《本市白家坪巫神杨汉珠伤害人命判处徒刑》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。5月,鄜县政府在该县的反巫神大会上公开处理了巫神田三儿诈骗害人案,“县政府考虑到其年轻无知,误入歧途,准备给以适当的教育,使其慢慢转变,改邪归正。”(74)赵昆坡、俞建平编:《中国革命根据地案例选》,第143页。对这两起案件的处理,既表明了陕甘宁边区政府改造和取缔巫神的坚决态度,又对其他的巫神形成了有力的威慑。

关于此两起案件,值得注意的另一面向在于群众态度的转变。事件发生以后,许多群众不再无动于衷,或是轻信巫神的谎言,而是出现了群情激愤,要求惩办巫神的呼声,特别是在杨汉珠行巫术致人死亡一案当中,群众在义愤之下纷纷向政府控告和揭露巫神杨汉珠欺诈钱财,治死病人的罪状,并一致要求将其严惩法办。(75)《本市白家坪巫神杨汉珠伤害人命判处徒刑》,《解放日报》1944年4月29日,第1版。由此可见,边区政府反巫神的工作在当时取得了一定的成效,巫神在群众中的权威地位开始受到了较为广泛的质疑和削弱。

当然,也必须认识到,中共所开展的运动式的巫神改造,骤然之间其效果是相对突出的,但缺乏基础性、制度性建设,这样的成效是难以长久维持的,特别是在那些距离政治中心相对较远的地区。据报道,靖边县某村在1944—1945年,反巫神工作做得很彻底,但是由于“今年政府对这项工作的放松”,部分群众又是“得病乱求医”,部分巫神又故态复萌。(76)姚以壮:《巫神逃跑了——记靖边镇靖城两件反巫神的趣事》,《解放日报》1946年2月8日,第2版。群众对迷信的需求才是滋生巫神的土壤,教育和医疗一日未得普及,群众脑中的迷信便会存在一日,巫神之害便一日不绝,即便是一些经过了改造的巫神,在迷信的乡民的恳求下,仍然会免不了重操旧业。因此,无怪乎曾到访过延安的记者在谈及此次巫神改造时,认为“延安当局的‘反巫神’运动,也只能在延安附近发生一些效力。”(77)赵超构:《延安一月》,第177页。

陕甘宁边区在卫生运动期间所进行的广泛的巫神改造,其真正的社会价值主要包括两个方面。其一,巫神垄断当地乡村医疗的历史由来已久,乡民苦之甚矣,而中共领导下的边区政府却首次为其带来了改变,卫生运动下的反对和改造巫神,使得乡村广泛存在的迷信得到了一定程度的消除,这是一个良好的开端。其二,中共在改造巫神的过程中将边区基层医疗卫生的话语权掌握其中,并通过对迷信和巫神的打击,树立了自己的权威,强化了对乡村基层的社会控制。巫神的权威越来越受到群众的质疑,真正的医生开始逐步取得乡村医疗卫生的话语权,寻医问药的观念逐渐深入人心,这不仅仅是对巫神的改造,也是一次对普通民众的思想洗礼,更是中共社会治理能力和社会控制能力的一次展现。

结语

1936年,长征结束后的中国共产党,从陕甘宁边区一隅之地开始,逐步发展壮大,在抗战结束以后成长为了能够与国民党一决高下的革命力量。可以说,陕甘宁边区这块中共长征结束的落脚点和重新出发的新起点,在其中发挥了极为重要的作用,“它既是中国革命的缩影,也是中国革命发展的中心环节。”(78)[美]马克·赛尔登著,魏晓明、冯崇义译:《革命中的中国:延安道路》,社会科学文献出版社2002年版,第266页。中共在陕甘宁边区局部执政时期,因应抗战需要与时局变动,不断地对边区社会进行改革,通过政府权力对乡村社会的逐渐渗透,改写着当地乡村传统的权力格局,强化着对基层的社会控制。

在陕甘宁边区,巫神群体一方面作为传统乡村社会中的一员,另一方面却是迷信的代表、“耗子”和“假医生”,与中共在意识形态、经济和卫生领域争夺着普通的群众,妨害了中共对乡村社会控制的强化。因此,中共在陕甘宁边区局部执政期间,随着时局变动与对巫神群体认识的不断加深,通过有效地将行政措施与社会改革紧密结合,动员民众参与,(79)[美]马克·赛尔登著,魏晓明、冯崇义译:《革命中的中国:延安道路》,第262页。逐步以不同的方式消解着巫神的权威与影响力,加强着自身对边区乡村基层社会的渗入和控制。这一历史进程,既反映着中国共产党人在局部执政过程中社会治理能力与水平的不断提高,又映射出了中共在抗战期间实力不断增长的内在逻辑,更是对马克·赛尔登所谓“延安道路”的生动注解。