梅贻琦的家世与婚事

韩咏华 梅贻宝 梅祖彦

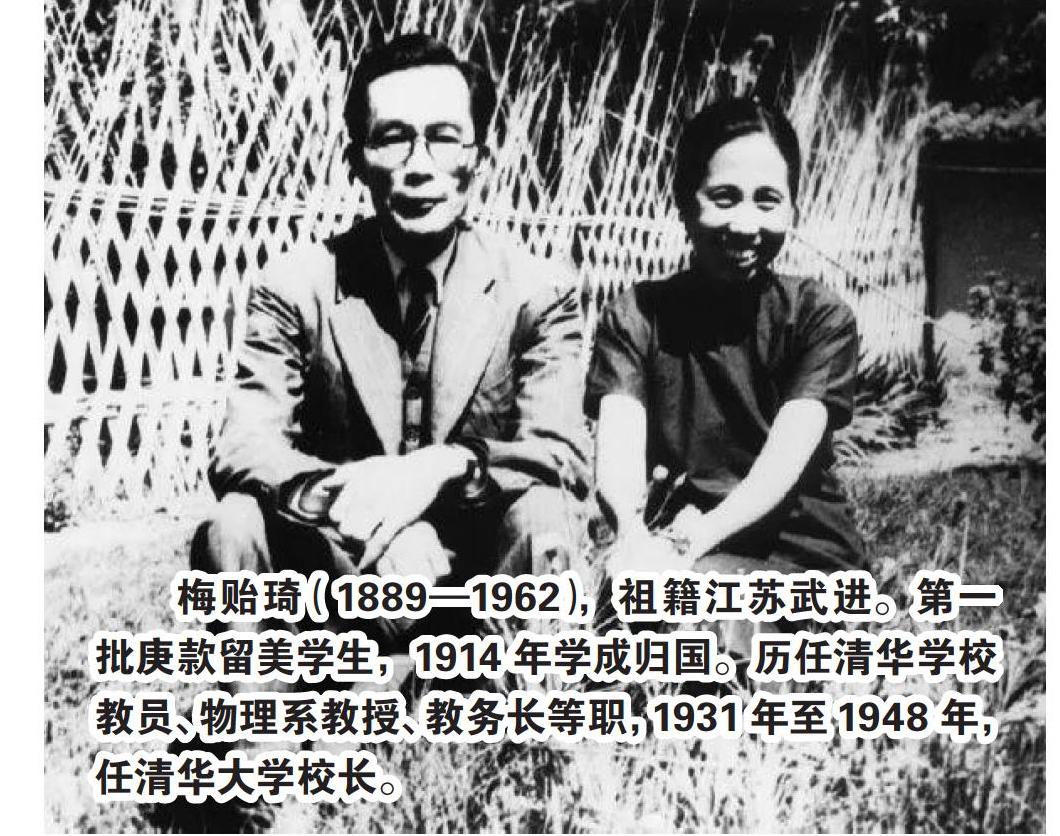

梅贻琦(1889—1962),祖籍江苏武进。第一批庚款留美学生,1914年学成归国。历任清华学校教员、物理系教授、教务长等职,1931年至1948年,任清华大学校长。

梅先生名贻琦,字月涵,1889年生于天津。他父亲虽考取了功名,但始终不得志,家境清苦,失意之下,常吸鸦片烟。

梅先生1909年考取清华第一批官费留美。10月到美国,次年入美国伍斯特理工学院攻读电机工程。5年后回国。出国前,家里给他订了婚。回国后,看到家里困难,他就毅然退婚,单身工作好几年,担负着养家的重任。甚至成家之后,還拿出薪水的2/3赡养父母,照顾弟妹。直到三弟贻琳做事之后,帮助一点家里,情况才稍许好转。

说起梅先生和我的婚事,还得先说说我的“家世”。我们韩家原籍安徽。前十代搬到天津。梅先生的叔祖和我祖父是世交,因此,我们彼此熟悉。我父亲与严修(严范孙)先生也是世交。我们家里房子不够住,父亲向严老借房住,一住就是十几年。我们弟兄姐妹7人,都在严老门下读书,是严老培养起来的。我13岁上幼稚师范,16岁毕业后在幼稚园当教员。哥哥振华留日归国后主张送我到金陵去继续读书,父亲不同意,说是严老培养起来的人,应给严老效力。于是我在幼稚园工作了八年半。

梅先生刚回国时曾在基督教男青年会当过干事,当时我在女青年会当学生干事。我曾去邀请过梅先生来女青年会演讲,并劝他妹妹到女青年会来参加活动。后来他在清华任教的几年中,有替他保媒说亲的,他概不为所动。据他兄弟说:“显然是为顾虑全家大局而自我牺牲了。”直到他快30岁的时候,经严老先生从中介绍,始与我缔结婚约。现在回忆起当时的经过,仍觉得有趣。当时,严老先生先跟我父亲谈,后又跟我哥哥谈,最后由我表哥和同学出面,请我们吃了一顿饭。梅先生参加了。事后梅先生给我写了一封信,由同学转交给我。我把信交给父亲看,父亲说:“不理他。”所以我就没写回信。不久后梅先生又给我的同学写信责怪说:“写了信没得回音,不知是不愿意,不可能,还是不屑……”我又把这封责问信给父亲看。父亲却出乎我意料地说:“好,好,文章写得不错。”父亲竟因此同意了。此后,我们便开始通信。

我们于1918年订婚,1919年结婚。婚礼在北京东城基督教男青年会举行,由牧师证婚。我们的婚礼在当时是很新式的,家里有人不满意,纷纷批评。因为我上边的哥哥姐姐都是旧式婚礼。

婚后,我在家当家庭妇女,八年半生了6个孩子,我的主要任务就是把孩子们带大。梅先生在家里很少说话,关于公事,更是“一句也没有”。对孩子们的教育很注意,从小不让他们挑食。吃饭时,一个孩子一个盘,把菜分给他们,说:“你们把自己盘里的菜都吃完,喜欢吃的,爸爸再给你们添,不喜欢的就不给——”孩子们觉得条件不高,就把分给的菜都吃掉,从小养成不偏食的习惯。因此,他们都能适应后来在昆明那段清苦的生活。

从1933年开始,我在清华大学旁听了英文、日文和逻辑,前后共两年。那时我已40岁了。后来在国外,甚至到了五六十岁的年纪,还在夜校念英文。梅先生对我像对我们的孩子一样,十分民主,愿意工作就让你工作,愿意念书就让你念书。

(摘自石油工业出版社《天南地北坐春风:家人眼中的梅贻琦》 作者:韩咏华 梅贻宝 梅祖彦)