垃圾分类技术何以在农村落地

——基于浙西芦荻镇的经验

蒋 培

(浙江农林大学 文法学院, 浙江 杭州 311300)

一、问题的提出

近年来,垃圾分类越来越成为社会关注的热点,从城市到乡村都在尝试创建垃圾分类制度。2016年,习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上提出,“普遍推行垃圾分类制度关系13亿多人生活环境改善,关系垃圾能不能减量化、资源化、无害化处理”[1]。2018年,习近平在上海考察时指出,垃圾分类是一种新时尚[2]。垃圾分类已成为城乡地区应对“垃圾围城”“垃圾围村”“垃圾围坝”问题的重要应对方法,通过垃圾分类可以实现垃圾的减量化、资源化和无害化处理。

垃圾分类是一项全民参与的社会公共事务,仅仅依靠政府部门、城市居委会或乡村村委会的工作人员来推行远远不够,还需要建立健全城乡垃圾分类处理体系,并动员公众广泛地参与垃圾分类活动。在垃圾分类处理过程中,分类技术发挥着重要作用,分类技术的应用不仅能提高垃圾分类率,而且有助于节约分类处理的成本。然而,技术的引入并不是一帆风顺的,技术背后的知识体系难以被公众所接受,甚至新技术的应用可能使政府与居民、村干部与村民之间产生对立情绪。因此,垃圾分类技术在农村的应用不仅是一个技术问题,更是一个社会问题。

本文通过对浙西芦荻镇垃圾分类智能扫码技术应用的过程与效果进行考察,尝试挖掘技术应用背后的社会文化逻辑。

二、理论回顾与案例介绍

(一)环境治理

环境治理是一种典型的环境行为。当前,学界对环境行为有诸多讨论。武春友、孙岩(2006)认为,环境行为是能够影响环境品质或者环境保护的行为。环境行为可以是正面的、有利于生态环境的行为(如资源回收等),环境行为也可以是负面的行为(如浪费能源等)。[3]王芳(2007)认为,环境行为是作用于环境并对环境造成影响的人类社会行为和各社会行为主体之间的互动行为,既包括行为主体自身行为对环境造成的影响,又包括主体之间的直接或间接作用后产生行为的环境影响。[4](P.136)

环境治理是一种正面的、积极的环境行为,目的是保护生态与环境、减少各类环境污染状况和降低环境污染危害。关于环境治理,国内外社会学学者已有诸多论述。荷兰学者Mol等人(2000)认为,在现代环境污染治理方面,随着现代化、市场化进程的推进,现代民主政府、科学技术、市场经济以及民众运动等有助于解决各类环境问题。[5](PP.6~7)日本学者鸟越皓之(2009)在考察日本琵琶湖环境治理过程中摈弃了原有的“自然主义”和“技术主义”治理思维,从当地居民的实际需要出发,充分挖掘了各种地方性生态知识。他在治理实践中形成了“生活环境主义”理论,该理论立足于当地的环境状况,提出了符合居民生产生活需求的环境治理方案。[6](P.55)国内学者陈阿江(2009,2013)基于对太湖流域环境状况的考察,提出“人水不谐”和“人水和谐”两个类型。“人水不谐”强调的是环境污染造成的健康、经济和社会影响[7](P.223);“人水和谐”则侧重于生态转型研究,提出“生态精英”和“生态利益自觉”意识在生态建设中发挥着重要作用[8]。环境治理表现为从“人水不谐”状态转变到“人水和谐”状态,以维持经济社会发展与环境保护之间的和谐共生。陈涛(2014)对安徽省当涂县的“大养蟹”转变为“养大蟹”的生态转型案例进行了详细分析。[9](P.3)

综合国内外有关环境治理的研究可以发现,当前环境治理具有较强的空间性和时间性。从空间层面分析,一方面,不同地域的环境治理具有较大差别,不仅不同国家之间存在较大差异,而且同一国家不同地域之间也有所不同;另一方面,空间性表现在社会空间上的差异,不同社会因存在经济、社会、文化等方面的差异而应采用截然不同的环境治理方式。从时间上看,不同时期环境问题的差异和环境管理者理念的变化都会导致环境治理方式的变化。

(二)技术与社会

学界对于技术概念的研究是多元化的。马克斯·韦伯(1910)认为,“如果在技术概念中包含了所有事物和人类精神的话,那么我们将处于无法理解任何东西的境地”[10],这是存在危险的。因此他主张,在规定技术概念时,应当关注其最本质的一面,即技术与“创造”事物的行动相关,是与生产相关的技术。布哈林(1988)在《历史唯物论》中指出,社会技术绝非指任何一件工具或任何一堆的各种工具,而是指这些工具组成的系统,全社会中这些工具形成的总体。[11](P.190)马克思对技术概念的分析考虑到了技术内容中技术物质性的一面,明确了技术具有社会性,指出“不是以创造什么,而是以怎样创造、通过什么手段创造来划分经济上的各个时代”[12](P.188)。前者将技术理解为社会生产体系中发达的劳动手段,后者指出劳动手段只有在社会中才成为技术。

按照社会变动论的观点,技术发展改变了生产结构,使社会就业结构发生变化,也就是说,技术改变了社会。一方面,因技术进步而得到改善的生产工具被应用于生产,使生产得到扩大,也使社会生活变得丰富起来;另一方面,不适应产业发展要求的技术被淘汰,适应新产业要求的技术得到发展,符合社会要求的技术得以进步。这是不争的事实。根据帕森斯的AGIL理论构想,整个社会体系的构成分为经济(A)、政治(G)、综合(I)、文化与动机(L)等各个部门。G部门制定的国家振兴科技政策对L部门的科技发展发挥作用,重视理工科教育的政策对科技的发展产生重要影响。反之,科学技术的发展影响技术引进政策,对政治的领导力和规章制度的制定产生作用。[13](P.288)

技术决定论的观点认为,技术决定所有的社会关系。马克思、恩格斯认为,生产力等同于生产技术,承认技术自发的发展,主张技术决定生产关系,认为在技术以外找不到技术自发发展的原因。[14](P.79)同样,凡勃仑(1910)提出,“工艺劳作本能”(instinct of workmanship)是指“承认有效性、效率,对提高熟练度的实践性方略、方法、手段的关注”,“对创造性的工作、事实所具有的技术支配的关心”。[15](P.33)与之相反,马丁·海德格尔则对技术持批判态度,认为现代科学技术把理性的智慧抬到了高于其他一切之上,从而制造了一个可怕的怪物,“有技术的人发动了一场统治自然的狂热的斗争,并虚伪地把这种斗争等同于进步”[16](P.37)。

(三)案例介绍

芦荻镇位于浙江省西部,距离县城约2小时的车程,位于“杭州—黄山—千岛湖”旅游金三角中心,面积为206.5平方公里,辖13个行政村,总人口为13145人,是典型的山多地少、地广人稀的山区乡镇。芦荻镇生态资源丰富,人居环境优美,森林覆盖率达87%。芦荻镇的经济发展主要依赖于农业和旅游业。近年来,围绕温泉旅游形成的服务业越来越成为当地的主要经济支撑,餐饮、住宿等相关行业的发展在一定程度上增加了当地居民的经济收入。

一直以来,芦荻镇都很重视当地的生态环境保护。早在2009年,芦荻镇就有部分村庄开始实施垃圾分类,随着旅游业的进一步发展,全镇对垃圾分类更加重视并加大投入。自2019年以来,芦荻镇有三个村庄引入垃圾分类智能扫码技术,并尝试运用智能技术推进农村生活垃圾分类工作。经过一年多的试点,农村垃圾分类率有了明显提高,从原来的50%提高到90%。在此基础上,2020年垃圾分类智能扫码技术在全镇推广,既提高了全镇的生活垃圾分类率,又改善了农村生活环境。

2020年5~6月,笔者对芦荻镇生活垃圾分类开展调查,与当地村民、村干部、镇政府工作人员及其所在县的民政、农经、环保、司法等部门工作人员进行了深度访谈,并通过收集文献资料、现场查看、召开座谈会等形式进一步充实了调查资料。

三、垃圾分类技术的选择及其效果

(一)基于人工管理为主的垃圾分类背景

2009年,在浙西地区创建美丽乡村的过程中,部分村庄开始尝试实行生活垃圾分类制度,通过“腐烂垃圾—不易腐烂垃圾”二分法开展垃圾分类。结合当时农村的实际情况,芦荻镇大部分农村对易腐烂垃圾通过喂养牲畜和堆肥得到了有效处理,其他垃圾则由乡镇集中处理。

2010年,芦荻镇所在的县制定出台了《生活垃圾分类方法与标准》,要求从2015年开始实施《生活垃圾管理条例》,对分类方法、分类规定、分类管理部门、分类宣传、教育、培训、分类管理责任人及其职责等进行了详细规定。2016年,《生活垃圾分类管理规范》出台,进一步细化并明确了生活垃圾分类的基本要求以及分类设施的设置、收运、处置等。在“自上而下”的管理压力下,芦荻镇从2013年开始全面推行垃圾分类制度,按照上级政府规定的垃圾分类法实施垃圾分类。然而,当时的垃圾分类制度并没有理顺垃圾分类的前端、中端与末端环节,比较注重村民的前端分类环节,而对中端清运环节与末端治理环节没有形成统一的分类处理方式。据村民反映,当时,垃圾分类的形式主义现象明显,自己辛苦分类出来的垃圾最后还是被清洁工混在一起运走。由于没有打通垃圾分类的前、中、末端环节,垃圾分类并没有真正实施起来。以芦荻镇凉山村为例,2013年,凉山村在全村范围内开始实行生活垃圾分类,在村干部、妇女代表、村民代表的宣传、管理与监督下,通过积分奖励制度推进垃圾分类,村庄的垃圾分类率曾达到50~60%。然而,由于制度的短期性和经济支持力度不够,该村的垃圾分类在一年后就搁浅了。目前,该村的生活垃圾分类率只有20%左右。

2019年,上海、北京、杭州等大城市开始推行新一轮垃圾分类,浙西地区重新实施农村垃圾分类制度。此次垃圾分类活动从上到下都建立了比较完善的分类制度,打通了前、中、末端垃圾分类处理环节,并建立了相对完善的垃圾分类机制。芦荻镇结合当地农村的自然地理条件和社会文化环境构建了农村垃圾分类机制,通过引入一些可适用技术推进农村垃圾分类,助力农村人居环境的整治。

(二)垃圾分类智能扫码技术的引入

为了进一步有效推进农村生活垃圾分类,芦荻镇有关部门从技术和制度两方面开展工作。

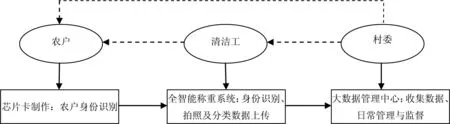

其一,积极引入智能扫码技术,提高农村垃圾分类率与管理效率,促进村民养成垃圾分类的习惯。在村庄垃圾分类的硬件设施投入方面,芦荻镇积极引入垃圾分类智能扫描技术和配套设施。通过垃圾分类智能扫码技术的运用,形成了集镇、村委→清洁工→农户的数据传输与环境管理系统,如图1所示。

在引入智能扫码技术的同时,芦荻镇配套了垃圾分类收集车并设置了末端垃圾分类处理装置,实现了生活垃圾的分类收集、分类运输和分类处理。一方面,芦荻镇改变了原有的垃圾收集车的结构,现在的垃圾收集车分为四个收集桶分别装载可回收垃圾、有害垃圾、易腐垃圾与其他垃圾;利用智能称重系统有效识别每个农户日常生活垃圾分类的情况,并形成照片上传到村庄大数据管理中心。另一方面,全镇改变了就地简易焚烧处理垃圾的方式,对不同类型的垃圾进行分类处理。具体而言,对厨余垃圾就地收入集镇厨余垃圾处理系统进行生物处理,将其变成农家肥后再返还田地;对可回收垃圾通过市场途径进行回收利用;将有害垃圾统一运送到县有害垃圾处理中心进行处理;对其他垃圾通过定期收集运送到县垃圾焚烧处理厂进行焚烧和填埋处理。

图1 农村垃圾分类智能扫描技术的运用流程

其二,在村庄垃圾分类制度建设方面,当地农村根据垃圾分类、美丽庭院等村容村貌整治要求建立了相应的规范制度。例如,关于易腐垃圾的投放要求:易腐垃圾是指容易腐烂的食物类垃圾及果皮等以及丢弃不用的菜叶、剩菜、剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、碎骨头等,投入绿色垃圾桶内为合格,记50分/天;厨余垃圾需滤水后投放。有泔水为不合格,记0分;有包装物的易腐垃圾应将包装物去除后分类投放,包装物请投放到对应的可回收物或其他垃圾桶中;易腐垃圾投放时混入废餐具、塑料、塑料袋、饮料瓶罐、瓶盖、废纸等不利于后续处理的杂质,为不合格,记0分。为了配合农村垃圾分类制度规范的要求,村庄出台了相应的物质奖励制度,主要包括:通过村容、环境监察组不定期考察验收的,以6个月为期限,6个月内达到15000分的可到村委领取液化气1罐;村容、环境监察验收组不定期对每家每户进行检查,如发现有违反《村民环境卫生秩序责任书》的情况,以村委会名义书面下发整改通知书,限期整改,如村民按村委会要求整改到位的考核不受影响,如期限内没有整改到位或拒不整改,当半年度考核不合格,取消奖励;每年年底对全年执行《村民环境卫生秩序责任书》达到30000分且验收合格的村民额外奖励液化气1罐。可见,只有建立与智能扫码技术相匹配的制度规范,培育技术所需要的社会基础,才能够顺利推进新技术在农村社会的有效应用。

从实地调查情况看,芦荻镇试点村根据各自村庄的实际情况出台了垃圾分类管理规范和奖励制度,通过定期的积分奖励制度鼓励村民积极参与垃圾分类。经过一年多的实践,三个试点村建立了从前端分类投放到中端分类运输再到末端分类处理的完整垃圾分类体系,建立了“户分类、村收集、镇转运、县处理”的处理机制,提高了农村生活垃圾分类的处置效率。

(三)智能扫码技术支持下的分类效果

随着垃圾分类智能扫码技术的引入,芦荻镇三个试点村庄的垃圾分类情况得到较大程度的改善,村庄垃圾分类率从20%~30%提高到80%~90%,有效地促进了农村生活垃圾的资源化、无害化与减量化利用。结合村庄垃圾分类工作的开展,农村美丽庭院建设、河道绿道整治、违章建筑拆除等环境治理工作陆续开展,形成了一整套农村环境治理机制,既改善了村庄的村容村貌,又提升了农民日常生活的环境质量。

以芦荻镇桐高村为例,在实施垃圾分类智能扫码技术后,村庄的垃圾分类情况有了较大改善。目前,全村村民的垃圾分类率保持在80%~90%。基于上传的垃圾分类的数据与资料,桐高村设定相应的奖励机制,为做得较好的农户发放洗洁精、纸巾等生活用品。如果农户对奖励结果存疑,可以通过智能扫码系统调取照片进行核验。对于那些长期垃圾分类不到位的农户,村妇联主任、村民代表会上门做工作,通过耐心劝导或让熟人劝说等方式改变其不当的垃圾分类行为,经过劝说农户大都会按照村内垃圾分类的要求改正。对于一些屡教不改的村民,则需要村主任、书记上门做工作。

此外,智能扫码技术的引入对村民的环境意识和环境行为产生了深刻影响。智能扫码技术的使用促进了全覆盖、精细化管理网络的形成,通过智能数据处理系统可以掌握全村垃圾分类的实时动态。这有助于纠正村民不合理的垃圾分类行为,促使村民按照村庄规范进行垃圾分类。随着垃圾分类、美丽庭院建设等农村环境治理活动的开展,村容村貌大幅提升,反过来,村庄环境的改善进一步促进了村民形成更高的环境意识,树立起“生态利益自觉意识”,并形成了“生态利益自觉行为”。

四、垃圾分类技术应用的权力关系、科学知识体系与社会基础

(一)权力关系及其变化

其一,垃圾分类技术通过地方政府的科层制管理体制进入农村社会。由于环境治理的压力与环境政绩考核的需要,地方政府尝试通过行政指令在当地农村推行垃圾分类智能扫码技术。周黎安分析了中国地方官员“晋升锦标赛治理模式”的性质与特征,揭示了这种特定模式与中国高速经济增长及其各种特有问题的内在关联。[17]“晋升锦标赛治理模式”也适用于环境治理,地方政府通过环境治理创新方式赢得了上级政府和全社会的关注,从而为政绩加码。一方面,出于政绩考虑,地方政府尝试运用新的环境治理手段应对辖区内的环境问题;另一方面,由于治理时间和竞争关系的作用,地方政府善于利用行政命令推进环境治理,存在一定的“一刀切”式管理和形式化的风险。因此,在地方行政指令的压力下,智能扫码技术可以通过科层制被顺利地引入农村社会,打开了农村垃圾分类尝试新技术的大门。为了减少智能扫码技术带来的负面影响,地方政府并没有一步到位地在全镇范围内同步推广,而是根据村庄情况选择了三个不同类型的农村进行试点,以便更好地了解智能扫码技术并降低新技术带来的社会风险。

其二,村干部面对垃圾分类技术的压力及其应对策略。一方面,村干部面临着地方政府推行新技术的行政压力。村委会是行政体系的最末端,村干部需按照地方政府的要求推动新技术的宣传、动员、组织与监督工作。村干部既是国家政策和地方政府行政任务的具体执行者,又具有国家代理人的角色。[18]另一方面,村干部是村庄公共事务治理的主体。处于农村社会网络之中,村干部离不开村民的日常联系与监督,必然是“村庄当家人”,尤其是在村民自治下的村干部应当是村民利益的代表着与维护者。[19]因此,为了顺利地完成行政任务和推行新技术,村干部善于利用一些转化手段促进技术更好地适应村庄的实际情况,以村民更容易接受的方式逐步落实新的环境治理技术。

需要说明的是,智能技术在实际操作过程中需要人来操作,一般而言,主要根据清洁工自己的判断来决定垃圾分类的情况,因而存在尺度松紧的问题。在智能扫码技术刚开始应用的时候,由于村民没有马上转变观念或者出于不信任政府等原因,垃圾分类实施不到位,村干部要求适当地降低垃圾分类的评判标准,使大多数村民能够接受这类技术,经过一段时间的实践再慢慢提高垃圾分类的评判标准,使村民有一个逐渐适应的过程。

(二)科学知识体系及其融入

其一,作为一种“科学知识体系”,垃圾分类智能技术难以与农民的生产生活紧密联系起来。通过技术知识体系与地方政府权力相结合的推行方式可以从形式上把技术知识顺利地引进农村社会,但要使技术知识真正发挥作用仍面临着一些困境。一是,技术知识体系的强制性问题。正如上文所提到的,依附于地方政府的权力关系,垃圾分类智能扫码技术得以进入农村并在形式上顺利运行。福柯在权力与知识关系的论述过程中提到,权力产生知识,权力知识正好是互相蕴含的,如果没有相关联的知识领域的建立,就没有权力关系,而任何知识都同时预设和构成了权力关系。[20](P.64)然而,这种以权力关系为基础的科学知识体系容易破坏农村的社会结构、社会关系与地方文化,甚至改变农民习以为常的生产生活方式,使农村社会出现各种冲突和矛盾。二是技术知识体系的单向性问题。虽然垃圾分类智能扫码技术形成了一个独立、完整的科学知识体系,但在农村社会推行过程中并没有很好地与农民的生产生活相结合,也没有建立有效的反馈机制,吸收当地农民的建议。垃圾分类智能扫码技术作为一项外来技术以“自上而下”的方式进入农村,必然会忽视农村社会的一些实际情况,甚至有可能出现“技术无用”或“技术形式主义”等思想认识方面的问题。三是,技术知识体系的专业性问题。随着垃圾分类智能扫码技术在农村社会的应用,围绕技术形成的专业知识体系与农民的日常生活体系相去甚远。农民自身难以准确地理解与掌握有关智能芯片、大数据平台等专业性知识, 从而很难接受智能扫码技术。

其二,为了更好地适应农村社会,需要对垃圾分类智能技术知识体系进行调适。一是应当以村民能够接受的知识体系推广智能技术。从垃圾分类标准看,按照现有的垃圾分类制度规范要求,垃圾分为可回收垃圾、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾,但在村民家中往往只设立易腐垃圾和其他垃圾,这是村民长久以来的生活习惯。二是应当对垃圾分类智能扫码技术的应用过程进行演示与宣传。在日常垃圾清运过程中,我们可以通过清洁工现场示范和实时讲解推进垃圾分类智能扫码技术的宣传,使农民更好地理解智能技术应用的原理与作用。正是基于日常生活中对垃圾分类智能技术长期、反复的运用,农民把垃圾分类智能扫码技术知识转化生活知识体系,从而提高了农民对新技术的认同。三是推动农民参与垃圾分类智能扫码技术的应用过程。除了让农民更好地理解垃圾分类智能扫码技术,还需要为农民提供更多的参与机会,使农民能够积极地参与各类垃圾分类活动并直接参与村庄垃圾分类的日常管理与监督,有效地实现监督与自我监督。

(三)社会基础及其培育

随着现代化进程的不断推进,农村人口的流动性大大增强,原来的“熟人社会”已不复存在。“半熟人社会”或“陌生人社会”越来越成为当前农村社会的一般性特征,村庄共同体不断弱化,村民的个体理性意识变得强烈,村庄的个体主义趋势愈发明显。随着个体主义的增强,基于社会关系联结起来的社会有机体逐渐瓦解,村民之间的社会关系不断弱化,村庄规范约束力逐渐淡化。陈阿江指出,传统时期的水乡居民对河里可以扔什么、不可以扔什么,比较严格地遵守着当地约定俗成的社会规范,但是,随着现代性的侵袭,农村村落规范逐渐失去约束力,在河流被污染以后,公众保护水域的动力消退,以前自觉保护水体的大众成为水污染的主体。[21]正是由于当前农村社会规范与社会关系对村民个体行为的影响力弱化,对村民的日常环境行为缺乏监督,一系列违反村庄规范的现象才容易出现。而垃圾分类智能扫码技术在农村社会的应用较好地弥补了现代农村“半熟人社会”村民个体行为缺乏监管的不足。农村社会通过垃圾分类智能扫码技术形成了环境治理“点面结合”的管理体系,把每个村民的分类行为都纳入智能数据网络,可以准确地观察个体的行为表现。

通过案例分析可知,垃圾分类技术应用的经验包括:结合农村社会的现状和智能技术的运用,建立“社会关系+技术知识”的垃圾分类治理机制,利用多元力量推进农民按照村庄实际情况开展垃圾分类。一是形成农村垃圾分类的村庄规范。例如,芦荻镇部分村庄按照智能扫码技术要求制定村规民约,对垃圾分类作出明确的规定和说明。二是制定垃圾分类积分奖励制度,激励村民积极开展垃圾分类。在技术支持的基础上,垃圾分类融入各类物质和精神奖励有助于推动村民树立环境意识并行动起来、打造村庄垃圾分类智能化体系。三是形成相应的组织保障。智能扫码技术在农村社会落地离不开各类村庄组织的引导与协调,以妇女代表、村民代表、志愿者等人员为主的社会组织在智能扫码技术的宣传、实施、信息反馈与事后监督方面发挥着至关重要的作用。

总之,将技术成功引入农村社会并发挥效用是一个复杂、漫长的适应过程。很多技术通过政府行政手段引入农村社会却难以真正落地,主要是因为技术知识与农村社会之间的匹配度不够,进而造成农村环境治理机制难以真正建立。从“权力关系—技术知识”体系的形成情况分析,这只是技术引入农村社会的第一步。如果技术知识与村庄的社会关系不相适应,则必然难以促使村民接受外来技术开展垃圾分类,也无法形成环境治理的长效机制。因此,在“权力关系—技术知识”体系之外,我们应当充分重视构建“社会关系—技术知识”体系,以农村社会所需要、村民能接受的技术知识来服务村庄环境治理,从而在实现政府环境管理的同时形成村民环境自治。