2种经括约肌间入路术式治疗高位单纯性肛瘘的对比分析

郭高正,郑雪平,谭妍妍,徐大超,曹磊,皇甫少华,王兴宝

肛瘘是肛肠外科中一种常见的疾病,一旦形成,患者自愈机会极少,手术是治愈的唯一手段[1]。手术目标是在保护肛门功能的前提下治愈疾病,防止复发,减少并发症[2-4]。高位肛瘘的成功治疗必须解决治愈率与保留括约肌、大便失禁之间的矛盾[5],这直接关系到患者术后生活质量。传统的挂线疗法疗效确切,但无法保证肛门的正常功能与解剖结构,患者术后生活质量、接受度和满意度较低[6]。经过多年的发展,肛瘘外科手术方式不断演变。除传统的切开挂线术、肛瘘切除术之外,经括约肌间瘘管结扎术(LIFT术)、经肛括约肌间切开术(TROPIS术)等[7-8]保留括约肌的微创术式被应用于临床,这些术式可完好地保护肛门功能。但是,笔者在临床实践中发现经肛入路的TROPIS术存在暴露不充分、操作空间小、术中出血难以把控、术者操作较被动的问题。因此对TROPIS术进行了术式的改良,由原先的经肛入路改为与LIFT术相同的入路(经括约肌间入路)进行手术操作。现将改良TROPIS术和LIFT术治疗高位单纯性肛瘘的临床疗效分析如下。

1 对象与方法

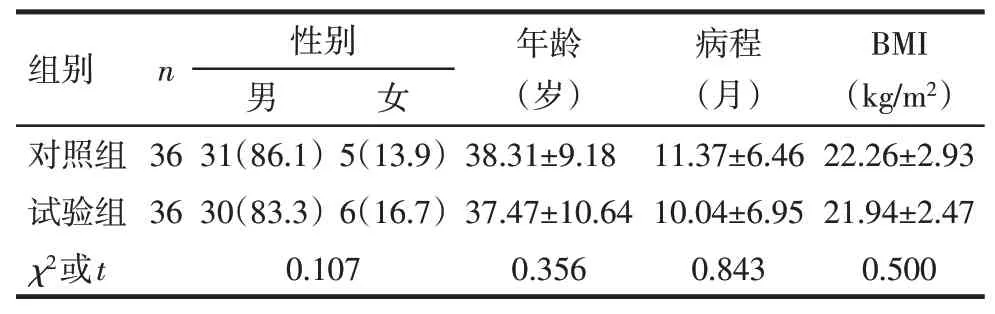

1.1 研究对象 选取2019年3月—8月于南京市中医院肛肠中心就诊的高位单纯性肛瘘患者。单纯性肛瘘诊断标准参照《肛瘘临床诊治指南》(2006版)。所有患者术前经彩色三维腔内B超和(或)MRI检查证实内口位于齿状线附近肛隐窝处,只有1条瘘管,且穿越肛管直肠环或位于其上。纳入标准:瘘管处于静止期;年龄18~65岁;身体状况良好,可耐受手术;术后病理检查证实为肛瘘。排除标准:特异性肛瘘(结核性肛瘘、克罗恩病肛瘘等)患者;合并有心血管、肝肾、血液系统等严重原发疾病以及肿瘤、精神病患者;既往有肛瘘手术史者;合并糖尿病、免疫抑制和免疫缺陷患者;妊娠期、月经期及哺乳期患者。共纳入患者72例,采用随机数字表法将患者分为试验组(采用改良TROPIS术治疗)与对照组(采用LIFT术治疗),每组36例。2组患者性别、年龄、病程和体质量指数(BMI)差异均无统计学意义,见表1。本研究经医院伦理委员会审查批准,所有患者知情同意。

Tab.1 Comparison of general data between the two groups of patients表1 2组患者一般资料比较

1.2 手术方法 术前12 h禁食、8 h禁水,清洁灌肠。均采用蛛网膜下腔阻滞麻醉,选取侧卧位(患侧在下)或膀胱截石位。试验组行改良TROPIS术治疗。结合专科检查结果,在内口相对应的下方括约肌间沟处用电刀切一长约2.5 cm弧形口,依次切开皮肤及皮下组织,以弯血管钳沿括约肌间间隙向上游离,充分打开此间隙上达肛管直肠环水平(指诊时肛管直肠环僵硬处),用球头探针自此间隙探入,从内口穿出,切开探针上组织,两侧黏膜给予结扎,至此外括约肌内侧部分处理完毕。以外口为中心切一直径约1.5 cm圆形口,艾利斯钳提起外口,沿瘘管方向做隧道式剥离至外括约肌外侧壁,对穿经外括约肌瘘管予以搔刮。查无明显出血后,碘伏溶液冲洗创面后包扎,术毕。对照组行LIFT术治疗,从外口注入过氧化氢溶液以显示内口,用电刀在瘘管经过的括约肌间沟处切一长1.5~2.0 cm弧形口,依次切开皮肤及皮下组织,进入括约肌间间隙。使用球头探针自外口探入,从内口穿出,在探针的引导下分离肌间瘘管,分别用血管钳钳夹肌间瘘管的内口侧和外口侧,外口侧瘘管给予结扎。向外牵拉瘘管,尽可能靠近内口侧结扎内口侧瘘管,从外口注入过氧化氢溶液,内口无气泡溢出,证实肌间瘘管结扎完全。靠近内口侧切断肌间瘘管,再次从外口注入过氧化氢溶液,残端无气泡溢出,证实瘘管残端结扎完全,至此外括约肌内侧部分处理完毕。用刮匙自外口开始搔刮瘘管中的坏死组织至外括约肌外侧壁。充分止血后,碘伏溶液冲洗创面,缝合肌间弧形切口,外口开放引流,术毕。

1.3 术后处理 所有患者均不使用镇痛泵,术后6 h可半流质饮食,使用同类广谱抗生素预防感染3 d。术后第2天开始早晚各一次切口清洁换药,换药前予消肿洗剂薰洗坐浴。

1.4 随访及复发判断 采用门诊复查、电话、微信等方式进行随访。术后随访1年,记录切口的具体情况,随访截止时间为2020年8月。本研究无失访、漏访病例。随访期间如出现以下情形之一,需结合专科及辅助检查[彩色三维腔内B超和(或)盆腔MRI)]证实,则表明术后复发:(1)术后1年手术切口和(或)肛瘘外口未完全愈合。(2)出现新发的肛瘘外口[9]。(3)局部复发出现红肿、肿块、疼痛、破溃、流脓等症状,再次收入院行手术治疗。

1.5 观察指标(1)基本情况。包括手术时间、住院时间、治愈率。(2)肛门功能指标。①客观评估法:采用加拿大莱博瑞公司UDS94-ARM型肛肠动力分析仪检测肛管静息压(anal resting pressure,ARP)和肛管最大收缩压(anal maximum contractile pressure,AMCP),分别于术前及术后2个月检测。②主观评估法:采用Wexner大便失禁评分量表[10]分别于术前及术后2个月评估,评分与失禁程度成反比。(3)术后第1、3、7天疼痛指数:采用视觉模拟评估法(visual analogue score,VAS)[11]进行疼痛评分,评分与疼痛程度成正比。(4)术后当天及第7、14天创面面积:创面消毒后将刻度尺置于创面边缘,相机镜头与创面相距15 cm,并保持平行,用Image J软件测定计算摄片的创面面积。(5)术后并发症:包括尿潴留、漏气漏液、锁眼样畸形、切口感染。

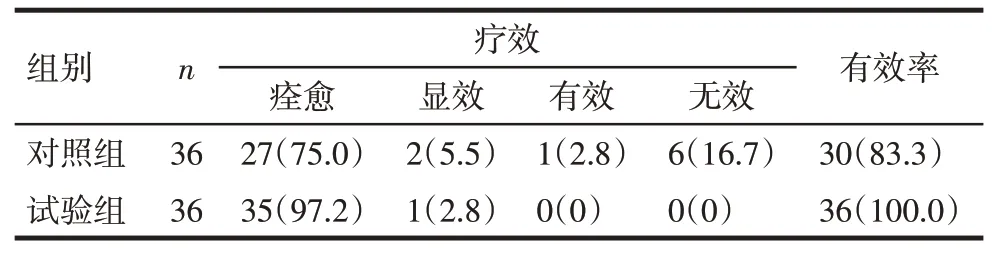

1.6 临床疗效判定 痊愈:创面愈合,症状及体征消失;显效:创面愈合,症状及体征明显改善;有效:创面未愈合,症状及体征有所改善;无效:创面未愈合,症状及体征改善不明显。

1.7 统计学方法 采用SPSS 22.0软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料采用x±s表示,2组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;创面面积、疼痛指数随时间变化情况采用重复测量方差分析;非正态分布的计量资料采用M(P25,P75)表示,2组间比较采用Mann-WhitneyU检验,组内比较采用Wilcoxon符号秩和检验。计数资料采用例或例(%)表示,组间比较采用χ2检验或连续性校正的χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者手术的基本情况比较 试验组手术时间较对照组缩短,且治愈率高于对照组(P<0.01)。2组住院时间差异无统计学意义,见表2。

Tab.2 Comparison of the basic situation between the two groups of patients表2 2组患者基本情况比较

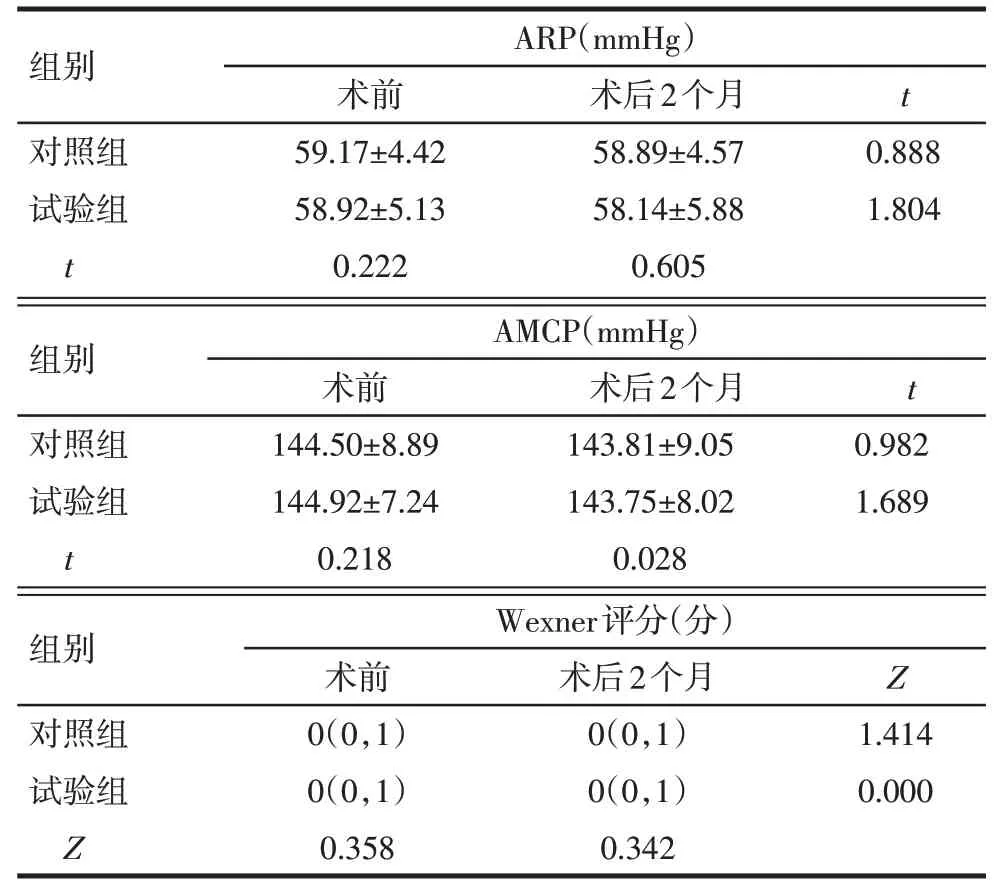

2.2 2组患者肛门功能比较 2组间术前、术后2个月ARP、AMCP和Wexner评分差异无统计学意义,组内术前、术后2个月ARP、AMCP和Wexner评分比较差异无统计学意义,见表3。

Tab.3 Comparison of ARP,AMCP and Wexner scores before and after operation between the two groups of patients表3 2组患者手术前后ARP、AMCP、Wexner评分比较(n=36)

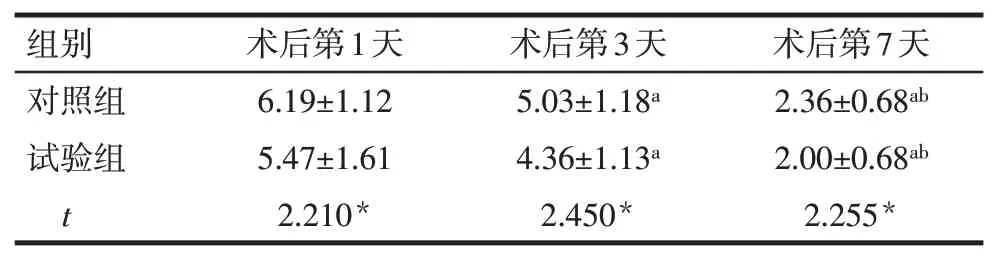

2.3 2组患者术后疼痛指数的比较 时间和分组对手术疼痛指数均有影响,但两者不存在交互效应,各个时间点对照组疼痛指数大于试验组(P<0.05);2组组内各时间点比较结果显示,疼痛指数均随时间变化逐渐下降(P<0.01),见表4。

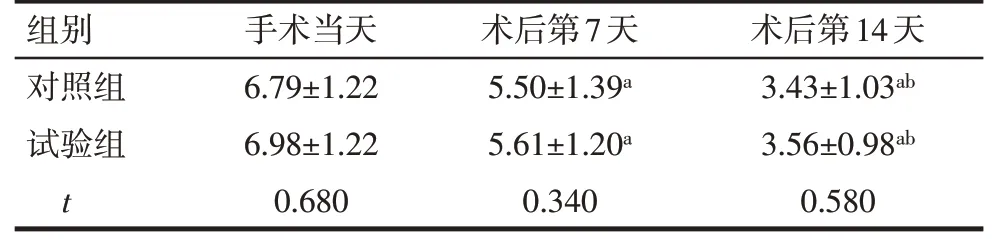

2.4 2组患者手术创面面积比较 时间和分组对创面面积的影响不存在交互效应,2组手术的创面面积在各个时间点的差异均无统计学意义;2组组内各时间点比较结果显示,创面面积均随时间变化逐渐减小(P<0.05),见表5。

Tab.4 Comparison of operative pain index after operation between the two groups of patients表4 2组患者术后疼痛指数的比较(n=36,分)

Tab.5 Comparison of surgical wound area and its changes with time between the two groups表5 2组患者手术创面面积比较及随时间变化情况(n=36,cm2)

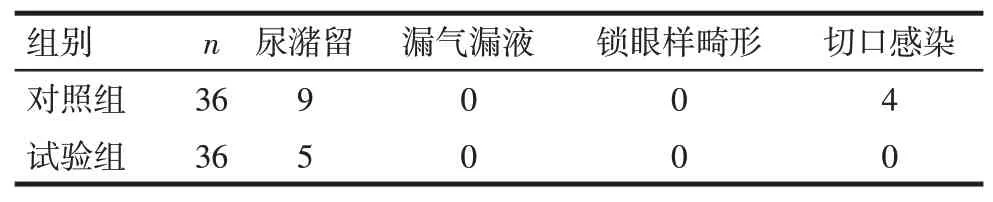

2.5 2组患者术后并发症比较 对照组并发症总发生率(36.1%,13/36)高于试验组(13.9%,5/36,χ2=4.741,P<0.05),见表6。

Tab.6 Comparison of postoperative complications between the two groups表6 2组患者术后并发症比较 (例)

2.6 2组患者手术疗效比较 试验组手术有效率高于对照组(χ2=4.545,P<0.05),见表7。

Tab.7 Comparison of clinical effects of operation between the two groups表7 2组患者手术疗效比较 例(%)

3 讨论

现代医学认为“肛腺感染”在肛瘘的发病中占据着主导地位[4]。括约肌间隙是肛瘘外科中一个极为重要的解剖部位,肛瘘的形成主要是由括约肌间肛腺感染所致[12-13]。最新研究进一步表明,括约肌间感染在大多数复杂性肛瘘的发病机制中扮演着重要的角色,后侧复杂性腺源性肛瘘发生在括约肌间后深间隙(DPIS)要远远多于肛管后深间隙(DPAS)[14-15]。

基于上述肛瘘发病机制,清除DPIS的原发感染灶对于治愈肛瘘非常重要。因此,治愈肛瘘需打开DPIS,并彻底清除原发感染灶。其路径有三:一是经坐骨直肠窝切开外括约肌(肌外)入路;二是经肛门切开内括约肌(经肛)入路;三是经括约肌间沟(肌间)入路。三者相比,肌外入路有更大的手术切口,还会损伤外括约肌;经肛入路需切开部分内括约肌,且手术空间狭小,显露不充分,不易操作;而括约肌间沟为正常的解剖间隙,经此入路手术创面小,无需切开括约肌,保留了括约肌的完整性。因此,经肌间入路打开DPIS是最理想的手术路径。

LIFT术治疗肛瘘,创伤小,不损伤括约肌,大便失禁风险几乎为零,这些已在多项研究中得到证实和疗效认可[1,16-17]。本研究中,肛门功能指标方面,2组手术术后肛管直肠压力测定、肛门失禁Wexner评分差异无统计学意义,表明改良TROPIS术对肛门功能的保护作用与LIFT术相当,未对肛门功能产生不良影响。2组间创面面积的差异无统计学意义。改良TROPIS术显示出与LIFT术相类似的创伤小、创面最小化的理想效果。试验组术后疼痛轻于对照组,且手术用时少于对照组。LIFT术需对肌间瘘管进行精准的剥离与结扎,且应避免或减少对括约肌的损伤;再者,术中需多次注入过氧化氢溶液以证实肌间瘘管是否被扎闭,若未被扎闭需再次结扎。以上操作过程对术者的技术水平和熟练度要求较高,因此手术较费时。研究表明,括约肌复合体神经分布较密集,对疼痛刺激敏感[18]。据此,笔者认为试验组术后疼痛轻于对照组可能与对照组括约肌间切口缝合处理后,切口引流不畅、肌间感染长时间存在,增加了对括约肌复合体的刺激有关。相反,试验组是一个开放性的创面,引流通畅,感染不易残留,炎性刺激减少,疼痛较轻。

肛瘘不同于其他部位的瘘管,区别在于感染位于括约肌间[8,14]。括约肌间感染类似于密闭空间中的脓肿,适用于闭合性脓肿的基本治疗原则,同样也适用于肛瘘的治疗。治疗原则包括:合理处理括约肌间瘘管;充分排脓,确保持续引流;保持切口开放,直至二期愈合[8,19]。遵循以上原则的术式会取得较高的治愈率,否则将面临失败的风险。据文献报道,LIFT术的总成功率为76.5%[20]。本研究为75%,基本与之相符,但试验组为97.2%,明显优于对照组。分析其原因,主要与LIFT术本身的设计有关。(1)肌间瘘管的确定及完全结扎是LIFT术操作的难点,也是手术成败的关键,瘘管识别错误、结扎不完全是复发的主要原因[21]。(2)内口至肌间内口侧结扎处留有一段未予处理的瘘管,粪渣可经内口进入瘘管引发再次感染[22]。(3)薇乔线结扎肌间瘘管,存在断裂、脱落的风险。(4)肌间瘘管扎闭不成功,需二次甚至是多次结扎,将遗留更多的异物,可能导致继发性感染[23-24]。(5)对于外括约肌外侧瘘管的处理大多数术者予以搔刮[25],单纯的搔刮无法彻底清除存在的上皮化组织,引流难以保证,导致瘘管不愈合,尤其是瘘管较长者,难以彻底清除,复发风险增高[26]。反观改良TROPIS术,术中DPIS打开至肛管直肠环水平,并切开齿状线以下组织,两侧黏膜给予结扎,使切口保持开放以充分引流,DPIS将无感染残留。对于外括约肌外侧瘘管的处理,从外口处开始做隧道式剥离至外括约肌外侧壁,这样上皮化组织得以彻底清除,同时提高了引流通畅度。因此,外括约肌的内、外两侧均可保持清洁,直至切口完全愈合。一侧感染清除不彻底,将播散至另一侧,从而导致两侧切口均无法愈合[8]。

试验组术后未出现切口感染病例,而对照组有4例出现切口感染。笔者分析其原因可能与LIFT术肌间感染残留、引流不畅及瘘管未扎闭等密切相关,这一观点已在另一项研究中得以证实[27]。改良TROPIS术肌间切口自然敞开,保证引流通畅,换药时亦可充分清洗,感染不易残留,因此术后未出现切口感染。2组手术均有术后尿潴留的发生,这可能与切口疼痛、麻醉后膀胱充盈过度、收缩无力有关。2组手术均未出现肛门畸形、漏气漏液等严重的并发症,再次说明2组术式的安全性相当,可保证患者术后生活质量。

综上所述,在当前肛瘘外科极力倡导微创治疗、保护肛门功能以及提高患者生活质量的大环境之下,保留括约肌的微创术式成为研究热点。改良TROPIS术在实现与LIFT术相类似的肛门功能保护及微创理想效果的同时,治愈率也得到大幅度提高,较好地解决了高位肛瘘手术疗效和肛门功能保护的难题。