基于生态系统服务价值变化的环境与经济协调发展研究——以陕西省为例

朱玉鑫,姚顺波,*

1 西北农林科技大学经济管理学院,杨凌 712100 2 西北农林科技大学资源经济与环境管理研究中心,杨凌 712100

可持续发展已经成为当今社会的共识[1],如何协调好经济增长与环境恶化及资源耗竭的关系是可持续发展的基本要求,也是实现可持续发展的必由之路[2]。协调度是研究环境与经济协调发展的重要工具之一,旨在定量反映环境与经济的协调发展程度,即二者目前是处于失调状态还是协调状态,然后根据协调度的变化趋势及时采取调控措施,从而为区域的可持续发展提供理论依据[3- 4]。

近年来,对环境与经济协调关系的探讨已成为可持续发展研究的热点领域之一。从已有成果来看,国内外学者对环境与经济协调度的研究主要集中在三个方面:一是环境与经济协调发展理论方面,学者们认为环境与经济存在着有机联系,生态建设与经济发展应该相互适应,相互促进[1,5];二是环境与经济协调发展评价方面,国内外学者综合运用多种研究方法包括综合指标评价法[6]、能值分析法[7]、生态足迹法[8]、系统动力学模型法[9]、时空变化规律法[10]等开展了大量研究,国外学者将土地利用变化引入经济发展与生态环境协调度研究中,重点探讨经济与环境相互作用关系[11- 12],而国内学者侧重于从经济、环境、社会、文化、信息、城镇化等多角度出发[13- 14],选择单个系统[15]或多个系统[16],测度、分析其协调性并进行相应评价;三是环境与经济协调发展的应用方面,由于生态环境与经济协调发展问题具有综合性与复杂性的特点,故需要综合考虑生态学、经济学、社会学及地理学等众多学科,并在此基础上进行更深层次的讨论[17]。

以上研究均为学术界进一步探讨环境与经济的协调发展机制奠定了重要基础。从研究内容看,已有研究多侧重于对环境与经济的协调状况进行空间探索性分析,聚焦于二者协调发展时空分异特征和运用空间计量模型进行驱动因素分析的文章尚不多见。从研究区域看,主要涉及全国、区域、省域、城市群、市及流域,以县域为单位进行经济与环境的协调发展研究还比较单薄,因而还存在很大的研究空间。综上所述,本文以陕西省107个县(区)为研究对象,考虑到土地利用变化是影响全球环境变化的重要因素之一,对生态系统服务和功能具有重要影响[18],且生态系统提供的服务功能是实现可持续发展的基础,其价值变化是区域生态环境变化的综合化与定量化结果[19- 20],故本文以单位面积生态系统服务价值(Ecosystem Services Value, ESV)表征不同区域间生态环境状况[21],以人均国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)表征经济发展水平[22],通过构建环境经济协调度指数[23],来衡量区域经济发展与生态环境的协调发展水平,结合全局Moran′sI指数和LISA集聚图分析环境经济协调度指数的时空演变特征,并运用空间杜宾模型进行环境经济协调度指数的驱动因素分析。通过客观评价陕西省环境经济协调性问题,寻求二者的协调发展之路,从而为可持续发展战略提供科学依据,也为同类地区的环境、经济建设提供参考意见。

1 数据和方法

1.1 研究区概况

陕西省位于中国西北部,介于105°29′—111°15′E和31°42′—39°35′N之间,整体呈南北狭长状,南北长约880 km,东西宽200—500 km,总面积20.58×106hm2(图1)。将陕西省作为研究区域原因有三:从地理环境角度来看,陕西省位于西北内陆腹地,地形地貌复杂多样,主要由陕北高原、关中平原以及陕南秦巴山区三部分构成,大部分地区气候干燥,整体上属大陆性季风气候,年平均气温7—16 ℃,年平均降水量566.4 mm,南北差异分明;从社会经济角度来看,陕西是西部地区的经济大省,2018年末国内生产总值达25793.17亿元,城镇化率达59.4%,经济发展迅速,但也呈现出地区发展不均衡的特征;从生态建设角度来看,陕西生态环境脆弱,水土流失严重,是退耕还林工程的重点实施与推进省份,截止2018年,陕西省累计退耕还林工程投资304.0468亿元,完成退耕造林面积268.9133×104hm2。

图1 陕西省位置示意图Fig.1 Location map of Shaanxi Province

1.2 指标选取与数据来源

协调度指数能反映不同系统间相互作用的强弱程度以及协调程度,本文以单位面积ESV表征不同区域间生态环境状况[21],以人均GDP表征不同区域间经济发展水平[22],借鉴已有成果[13,23],计算陕西省各县(区)的环境经济协调度指数,并作为本文的被解释变量。另外,根据相关研究选取城镇化水平、年底总人口、产业结构作为影响协调度指数的社会经济因素[24- 25],选取降水、气温作为影响协调度指数的自然因素[26]。陕西作为生态环境脆弱区,初始生态资源禀赋以及退耕还林工程的实施也影响着环境与经济的协调发展,因此选取滞后1期的归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)作为初始生态资源禀赋的替代变量,选取退耕还林工程财政支出作为退耕还林工程替代变量。

本文的研究样本为陕西省107个县(区),研究时段为2000、2005、2010、2015年共4个时段。土地利用类型数据来自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),分辨率为30 m×30 m;气温、降水数据来自中国气象数据网(http://data.cma.cn/site/index.html),运用ArcGIS 10.5中的克里金插值法(Kriging)进行空间差值处理得到各县(区)平均气温、年均降水量的栅格数据;NDVI数据来自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),借助ENVI软件采用最大值合成法(MVC)将年度最大NDVI用于作为当年的NDVI值,分辨率为500 m×500 m;其他社会经济数据来自《陕西省统计年鉴》、《陕西区域》及《中国县域统计年鉴》。各变量的具体设计方式如表1所示。

表1 变量选取及描述性统计

1.3 研究方法

1.3.1生态系统服务价值计算

生态系统服务(Ecosystem Services, ES)是指人类为了生存或提高生活质量以直接或间接的方式从生态系统中获得的效益[27-28],其价值的定量评估对维护区域生态安全、促进区域经济和环境协调发展具有重要意义[29]。本文采用谢高地等[30]改进的单位面积价值当量因子方法测算陕西省生态系统服务价值。

(1)1个标准单位ESV当量因子的确定

1个标准单位ESV当量因子的价值相当于当年陕西省平均粮食单产经济价值的1/7[31],计算公式为:

(1)

式中,C为1个标准单位ESV当量因子的价值(元/hm2);P为陕西省粮食平均价格(元/kg);Q为陕西省粮食单位面积产量(kg/hm2)。依据《全国农产品成本收益汇编(1991—2016)》和《陕西省统计年鉴(1991—2016)》可得到2000、2005、2010、2015年小麦、玉米和稻谷3种粮食作物的平均价格分别为0.8857元/kg、1.2590元/kg、1.9827元/kg、2.0207元/kg,单位面积产量分别为2849.9300 kg/hm2、3195.5600 kg/hm2、3686.7400 kg/hm2、3991.4800 kg/hm2。为消除物价波动对价值变化的干扰,本研究引入陕西省居民消费价格指数将各年份粮食均价数据调整至2015年的价格水平[32],计算得到2000、2005、2010、2015年陕西省1个标准单位ESV当量因子的价值分别为524.8530、783.0647、1199.2949、1152.2085元/hm2。

(2)不同土地利用类型单位面积ESV系数的修正

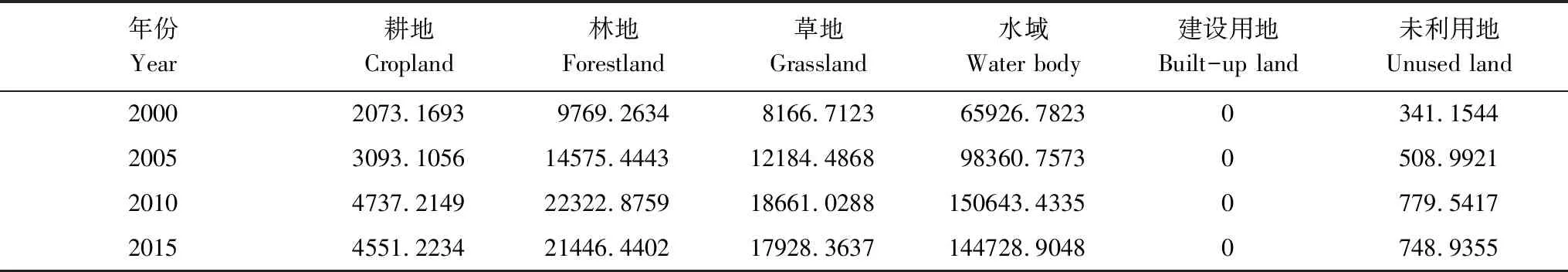

根据陕西省实际的土地利用类型特征,修正的单位面积生态系统服务价值当量表[30]改进的“中国陆地生态系统单位面积服务价值当量表”,以及Costanza等[27]在研究中设置的建设用地单位面积服务价值当量,计算出各年份陕西省不同土地利用类型单位面积ESV(表2),计算公式为:

表2 陕西省不同土地利用类型单位面积生态系统服务价值系数/(元/hm2)

Ck=当量×C,k= 1,2,…,6

(2)

式中,Ck为单位面积上土地利用类型k的ESV(元/hm2);C为1个标准单位ESV当量因子的价值(元/hm2);当量数据参考谢高地等研究成果的表1[30];k为土地利用类型,包括耕地、林地、草地、水域、未利用地和建设用地6种,前5种分别对应当量表中的农田、森林、草地、水域和荒漠[30]。

(3)ESV的计算

陕西省ESV计算公式为:

(3)

式中,ESV为陕西省生态系统服务总价值(元);Ak为土地利用类型k的面积(hm2);Ck为土地利用类型k的单位面积ESV(元/hm2);k为土地利用类型。

1.3.2协调度指数计算

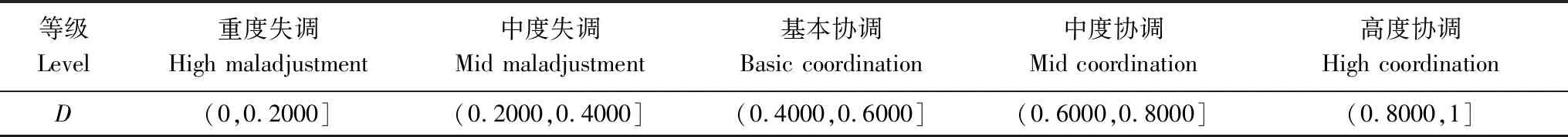

协调度指数不仅能反映经济发展与区域环境相互影响的强弱,还能反映二者间的协调程度。借鉴已有研究,本文构建了ESV和GDP的协调度指数,并划分了不同的协调度等级[13](表3)。

表3 经济发展与环境状况协调度等级

(1)数据标准化处理

为了消除不同量纲对协调度指数计算结果的影响,本文采用极差法[13,25]分别对2000、2005、2010年以及2015年的单位面积ESV和人均GDP数据进行标准化处理,标准化公式为:

(4)

(5)

式中,PESV、PGDP分别表示单位面积ESV、人均GDP标准化后的数值;PESV0、PGDP0分别表示单位面积ESV、人均GDP的原始值;PESVmax、PGDPmax分别表示单位面积ESV、人均GDP的最大值;PESVmin、PGDPmin分别表示单位面积ESV、人均GDP的最小值。

(2)协调度指数计算

(6)

(7)

T=αPESV+βPGDP

(8)

式中,D为协调度,D∈[0,1],D越大,表明该地区ESV和GDP的协调性越好;C为耦合度;T为综合指数;PESV表示单位面积ESV;PGDP表示人均GDP;α、β分别为单位面积ESV和人均GDP的待定权数,由于经济发展以环境质量为前提,而环境质量又受到经济发展的影响[5],故认为经济发展与生态环境同等重要,取α=β=0.5。

1.3.3空间自相关分析

为衡量和检验环境经济协调度指数的空间依赖程度和空间差异程度,本文分别采用全局空间自相关Moran′sI指数和局部空间自相关指标(Local Indicators of Spatial Association, LISA)进行计算[33- 34],计算公式为:

(9)

(10)

采用标准化统计量Z对全局Moran′sI和局部Moran′sI进行显著性检验,计算公式为:

(11)

式中,E(I)为I的均值,VAR(I)为I的方差。Z值显著为正,表明协调度指数存在空间正相关性;Z值显著为负,表明存在空间负相关性;Z值为零,表明不存在空间相关性。若局部Moran′sI通过了显著性检验,则协调度指数可形成高高集聚(HH)、低低集聚(LL)、高低集聚(HL)和低高集聚(LH)四种集聚形式。

1.3.4空间计量模型

空间计量模型与普通计量模型的区别在于是否引入了空间效应,前者充分考虑了面板数据存在的区域差异性和截面维度的区域依赖性,主要包括空间杜宾模型(Spatial Durbin Model, SDM)、空间自回归模型(Spatial Autoregressive Model, SAR)以及空间误差模型(Spatial Error Model, SEM)[35]。

Yit=ρWYit+αXit+λWXit+εit

(12)

εit=θWεit+φit

(13)

式中,Yit为空间计量模型中的被解释变量,表示i县(区)t年的环境经济协调度指数;Xit为解释变量;W为基于距离函数建立的空间权重矩阵,WYit、WXit、Wεit分别表示空间权重矩阵与被解释变量、解释变量、随机误差项的交乘项;ρ为空间自回归系数,α为解释变量回归系数,λ为空间溢出系数;εit为随机误差项,φit为正态分布的随机误差项,θ为随机误差项的空间自相关系数;i为县(区),t为年份。当ρ=0而θ≠0时,式(12)为SEM模型;当λ=0而ρ≠0时,式(12)为SAR模型;当θ=0、ρ≠0且λ≠0时,式(12)为SDM模型。

2 结果分析

2.1 环境经济协调度的时间变化特征

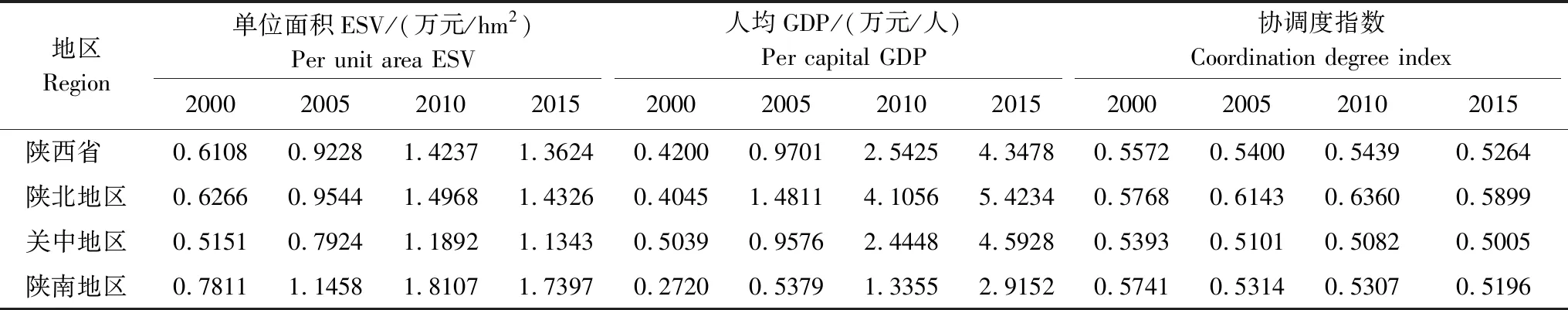

运用协调度指数计算公式得到陕西省2000、2005、2010、2015年4个时段的环境经济协调度指数(表4)。由表4可知,陕西省、陕北地区、关中地区以及陕南地区2000年的环境经济协调度指数为0.5572、0.5768、0.5393和0.5741,2010年调整为0.5439、0.6360、0.5082和0.5307,2015年下降为0.5264、0.5899、0.5005和0.5196。从地区差异角度看,关中地区和陕南地区环境经济协调度变化趋势与陕西省相同,呈现缓慢下降趋势,而陕北地区环境经济协调度呈现上升趋势。2000—2010年单位面积ESV和人均GDP有所增长,但人均GDP的增长率大于ESV,经济快速发展的同时ESV没有大幅度提升,影响了环境经济的协调发展,2015年单位面积ESV轻微下降,人均GDP依旧增长,协调度指数呈现负增长趋势。

表4 陕西省环境经济协调度指数统计

2.2 环境经济协调度的空间变化特征

参考江孝君等[13]协调度等级划分方式,将陕西省环境经济协调度划分为5种类别,并利用ArcGIS 10.5软件绘制陕西省各县(区)环境经济协调度的空间分布图(图2),并对不同协调度等级的县(区)数量进行统计(表5)。

从不同协调度等级县(区)数量统计情况来看(表5),2000年陕西省环境经济协调度处于失调状态的县(区)有4个,处于协调状态的县(区)有103个,其中3个县(区)为高度协调。与2000年相比,2005、2010年处于失调状态和协调状态的县(区)数量基本保持不变,但高度协调状态的县(区)数量上升。2015年仍有2个县(区)处于重度失调状态,中度失调的县(区)数量上升为12个,处于基本协调、中度协调和高度协调状态的县(区)共有93个,比2000年减少10个,可能的原因是2000—2015年间陕西省经济快速发展的同时,ESV没有得到最大的提升,使得一些县(区)的协调度有所下降。

表5 陕西省环境经济协调度等级及县(区)数量统计

从空间分布上看(图2),2000—2015年,除神木县、府谷县、志丹县、渭滨区、未央区属于高度协调以及杨陵区、莲湖区属于重度失调外,陕西省大部分县(区)环境经济协调度呈现基本协调和中度协调状态,表明2000年到2015年这些县(区)GDP增加的同时,ESV也得到了很大改善。2015年与前3个时段相比,不同协调度等级的空间集聚性更加明显。具体来看,处于中度协调和高度协调的县(区)主要分布在陕北地区,这些县(区)面积共6.4370×106hm2,占陕西省总面积的31.4453%;处于重度失调和中度失调的县(区)主要分布在关中地区,县(区)面积共1.6282×106hm2,所占比重为7.9537%,而陕南地区以基本协调状态的县(区)居多,县(区)面积共12.4054×106hm2,所占比重为60.6010%,表明陕北地区的环境经济协调度好于陕南地区,陕南地区好于关中地区。

图2 2000—2015年陕西省各县(区)协调度的空间分布Fig.2 Spatial distribution of coordination degree in Shaanxi Province from 2000 to 2015

2.3 环境经济协调度空间自相关分析

2.3.1全局空间自相关

基于ArcGIS 10.5软件计算分析陕西省2000—2015年4期的环境经济协调度的全局Moran′sI指数(表6),得到2000、2005、2010、2015年协调度指数全局Moran′sI值分别为0.2428、0.3460、0.4301和0.3365;Z得分别为3.8601、5.4029、6.7089和5.1902;P值均为0。表明陕西省环境经济协调度具有显著的空间正相关性,存在明显的空间集聚特征,且环境经济协调度的空间集聚性呈现先上升后下降的变化趋势。

2.3.2局部空间自相关

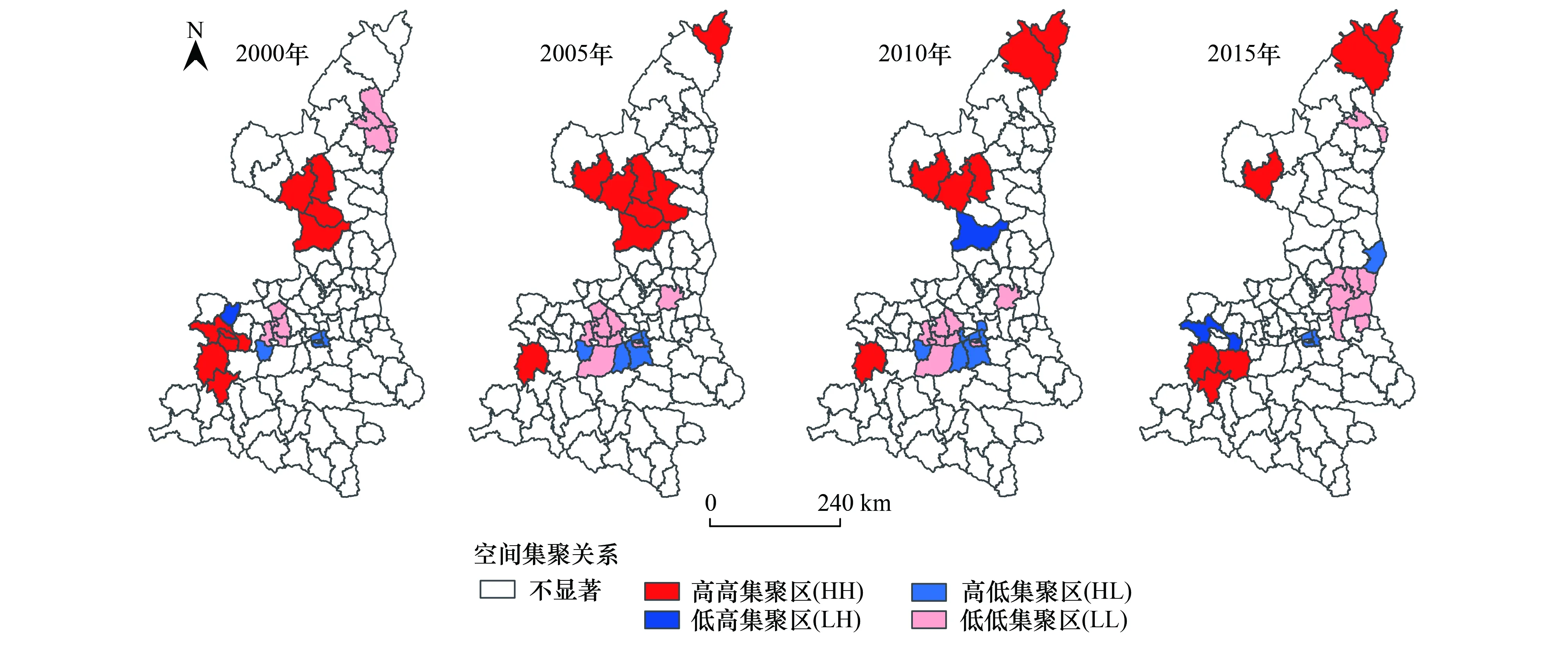

利用ArcGIS 10.5软件得到陕西省环境经济协调度LISA分布图(图3),在1%的显著性水平下,将协调度划分为4种类型:(1)高高集聚型(HH):区域自身与邻域协调度均较高;(2)低低集聚型(LL):区域自身与邻域协调度均较低;(3)高低集聚型(HL):区域自身协调度较高,邻域较低;(4)低高集聚型(LH):区域自身协调度较低,邻域较高。由图3可知,2000—2015年陕西省环境经济协调度的空间集聚特征呈现陕北地区高、关中地区低的分布格局。具体表现为:

图3 2000—2015年陕西省协调度的LISA集聚图Fig.3 The LISA aggregation of coordination degree in Shaanxi Province from 2000 to 2015

(1)高高集聚区:陕西省环境经济协调度的高高集聚区主要集中在陕北榆林市的府谷县、神木县以及延安市的吴起县、志丹县、安塞县、甘泉县和富县。陕北作为生态脆弱区和重要生态功能区,退耕还林工程的实施不仅改善了生态环境,提升了陕西省ESV,也为经济发展创造了良好条件,区域合作日益完善,劳动力、资金、技术等要素流动频繁,县区间空间溢出效应明显,核心县(区)和周边县(区)的生态环境与经济发展的协调度提升。

(2)低低集聚区:陕西省环境经济协调度的低低集聚区主要分布在咸阳市的永寿县、乾县、武功县、礼泉县、兴平市,渭南市的蒲城县,西安市的莲湖区、雁塔区、周至县以及宝鸡市的扶风县。这些县(区)位于关中平原,经济发展活跃,人类活动频繁,随着城镇化扩张,人类用地需求增加,一定程度上造成生态资源的占用与破坏,使得生态系统服务价值流失,不利于生态、经济协调发展,从而与周边协调度县(区)集聚分布形成低低集聚区。

(3)高低集聚区和低高集聚区:陕西省环境经济协调度的高低集聚区和低高集聚区的县(区)数量较少,分布比较零散。高低集聚区主要分布在低低集聚区的周围,包括宝鸡市的眉县和西安市的未央区、灞桥区、雁塔区、长安区,这些县(区)位于城市的核心区,极易吸收周边县(区)的资源要素,一定程度上影响了周边县(区)的协调性发展。而低高集聚区主要分布在高高集聚区的周围,包括宝鸡市的千阳县、陈仓区和延安市的富县,这些县(区)的协调度指数与邻域县(区)存在差异,形成了中心低四周高的空间集聚形态。

2.4 环境经济协调度驱动因素分析

2.4.1空间关系检验与模型选择

由表6可知,2000—2015年环境经济协调度的Moran′sI指数为正(0.2428—0.4301),且在1%的显著性水平上通过检验,表明环境经济协调度存在显著的空间溢出效应,可采用空间计量模型分析其成因。

关于采用何种模型,本文参照如下原则进行筛选[35]:(1)依据豪斯曼检验判断使用固定效应还是随机效应模型,结合Elhorst[36]指出的研究时段较短时空间面板模型选择随机效应是相对有效的,故本文选择随机效应模型;(2)依据赤池信息准则AIC选择解释力较高的模型,AIC的值越低,说明模型的解释力越高;(3)依据Log L、R2、Sigma2统计量的大小判断不同模型拟合度的高低,Log L、R2统计值越大,Sigma2统计值越小,说明模型的拟合程度越高。参照以上流程和筛选方法,本文最终选择SDM模型的随机效应进行空间回归分析,并选择距离倒数的平方作为空间权重。

2.4.2回归结果分析

本文基于stata15.0计量软件利用SDM模型进行环境经济协调度的驱动因素分析,并建立了OLS模型作为SDM模型的参照(表7)。

表7 模型回归结果分析

表7中,空间自相关系数ρ的估计值为0.2471,且通过了5%的显著性水平检验,表明本县(区)环境经济协调度的提升对邻近县(区)有一定的辐射作用,也再次证明了环境经济协调度存在显著的空间溢出效应。从变量系数看,如模型(2),除人口规模和初始资源禀赋外,各变量的估计系数均通过1%显著性水平的检验。退耕还林工程在1%的显著性水平下对协调度产生显著的正向影响,平均边际贡献为0.0825,即在其他因素不变的情况下,退耕还林工程财政支出平均增加1亿元,可以使协调度指数增加0.0825个单位。可以看出,退耕还林工程对陕西省环境经济协调度具有显著的促进作用。城镇化水平的一次项系数为0.0092,二次项系数为-0.0001,城镇化水平与环境经济协调度间呈“倒U型”关系,即城镇化水平对环境经济协调关系产生积极作用,超过阈值46%之后城镇化水平对协调关系会产生抑制作用。而OLS模型中阈值为30.5%,与SDM模型相比,环境经济协调度更早的进入拐点。产业结构对协调度具有显著的正向影响,表明第二产业产值增长有助于改善环境与经济的协调关系。气温对协调度具有显著的负向影响,气温平均上升1个单位,该县(区)环境经济协调度平均下将0.0309个单位。降水对协调度具有显著的正向影响,从回归结果看,区域降水量越多,生态环境与经济发展的协调性越好。

利用SDM模型将总体空间溢出效应分解为直接效应和间接效应,如模型(3)。直接效应反映各解释变量对本县(区)环境经济协调度的平均影响,间接效应反映各解释变量对邻近县(区)环境经济协调度的平均影响。直接效应中各变量回归系数与SDM模型各变量回归系数具有一致性。间接效应中退耕还林工程财政支出系数为负,退耕还林工程财政支出每增加1个单位,邻近县(区)环境经济协调度指数下降0.1803个单位,表明财政支出增加对相邻县(区)环境经济协调发展具有抑制作用。城镇化水平对邻近县(区)具有显著的空间溢出效应,其一次项和二次项系数分别为-0.0229和0.0002,表明城镇化水平提高对相邻县(区)环境经济协调发展产生负向影响,当跨越拐点57.25%后城镇化发展对其产生正向影响。人口规模间接效应系数为负,且通过了10%显著性水平检验,表明人口规模平均增加1个单位,邻近县(区)环境经济协调度指数平均下降0.0021个单位。气温、降水对本县(区)生态环境和经济发展的协调关系产生直接影响,但不存在空间溢出效应。

3 讨论

3.1 陕西省生态系统服务价值计算

本文采用谢高地等[30]改进的单位面积价值当量因子方法评估陕西省ESV。相对替代市场技术、模拟市场技术等评估技术而言,该方法操作简便,评估全面,适用于区域、国家、全球尺度ESV的评估[37]。近年来关于陕西及陕北地区较多研究[38- 40]均借助该方法核算ESV,因此运用该方法对陕西省的ESV进行核算方法合理,但是该方法并未将土地利用类型和生态系统分类完全对应在一起,使得不同土地利用类型单位面积ESV系数的取值只是近似值[41- 42]。而且受到数据限制,本文没能使用不同县(区)粮食作物单位面积净利润来近似替代1个标准单位ESV当量因子的价值,只是引入居民消费价格指数修正了单位面积ESV系数。因此在今后研究中应探求更精准的ESV估算方法和收集更详细的指标数据,以提升ESV计算的精确度,确保ESV数据的可靠性。

3.2 陕西省环境经济协调度指数计算方法选择

目前关于协调度指数的计算方法有很多[1,13,16],本文借鉴已有研究[13,16],分别以单位面积ESV和人均GDP表征不同区域间生态环境状况和经济发展水平[21- 22],构建了环境经济协调度指数。一方面,经济、环境系统的内涵远比当前指标所能反映的更为丰富,本文受数据限制,尚难对经济发展、生态建设做出全面刻画;另一方面,由于不同的计算方法获得的协调度指数有差异,难以说明哪种计算方式最优,未来应通过对相关参数进行更加精细和符合现实发展规律的设置,来不断优化协调度指数。

3.3 陕西省环境经济协调度演变规律

通过对陕西省2000—2015年的环境与经济协调发展进行分析表明:陕西省环境经济协调度指数呈现负增长趋势,可能的原因是人均GDP的增长率大于ESV,经济快速发展的同时ESV没有大幅度提升,影响了环境经济的协调发展。从空间集聚特征看,高高集聚区主要分布在陕北地区,可能的原因是退耕还林工程的实施有效改善了陕北生态环境,经济发展的同时当地的ESV也得到了极大发挥,协调度指数上升,由于协调度存在明显的空间溢出效应,一定程度上也带动了周边县(区)协调度的提升。而低低集聚区主要分布在关中地区,关中地区作为生产和生活聚集区,经济发展活跃,城镇化的扩张使得一部分生态资源被占用,造成ESV流失[40],影响了环境经济的协调发展。

3.4 陕西省环境经济协调度演变动因

环境经济的协调发展受社会、经济和自然等多种因素的共同影响。陕西作为退耕还林工程的重点实施与推进省份,工程的实施对本县(区)环境经济协调发展具有促进作用,对相邻县(区)具有抑制作用。这是因为退耕还林工程财政资金有限,加大对本县(区)的投资力度必然减少对相邻县(区)投入,进而影响了邻近县(区)生态环境与经济发展的协调关系。城镇化水平与环境经济协调度间呈“倒U型”关系,超过阈值46%之后城镇化水平对协调关系会产生抑制作用。而OLS模型中阈值为30.5%,与SDM模型相比,环境经济协调度更早的进入拐点,表明空间效应的加入使得城镇化水平对环境经济协调度的负向影响更加持久。产业结构对环境经济协调度具有显著的正向影响,第二产业产值增长有助于提高经济收入,缩小城乡差距[43]。随着产业结构的优化与成熟,经济发展与生态环境的耦合程度也得以提升。气温对协调度具有显著的负向影响,这是因为气温升高会加速西北干旱区土地沙漠化进程[44],导致具有较高生态系统服务价值的林地、草地和水域面积退化,进而影响了环境经济的协调发展。降水作为反映生态适宜性的重要指标之一,对环境经济协调发展的影响机理比较复杂[26],但从本文的回归结果看,区域降水量越多,生态环境与经济发展的协调性越好。

4 结论

本文采用空间自相关分析和空间杜宾模型等方法,分析了环境经济协调度指数的时空演变特征及驱动因素,结果表明:

(1)从时间上看,2000—2015年陕西省环境经济协调度指数呈现负增长趋势;从空间上看,大部分县(区)环境经济协调度处于基本协调和中度协调状态,并呈现出陕北地区优于陕南地区,陕南地区优于关中地区的空间格局。

(2)2000—2015年陕西省环境经济协调度具有显著的空间正相关性,存在明显的空间集聚特征。高高集聚区主要分布在GDP高且ESV也比较高的陕北地区,低低集聚区主要分布在GDP较高而ESV较低的关中地区,高低集聚区和低高集聚区县(区)分布比较零散。

(3)不同驱动因素对环境经济协调度的影响存在差异,实施退耕还林工程、优化产业结构以及增加降水量有利于提升环境经济协调度,气温则成为制约环境经济协调发展的约束要素。未来应根据各地情况实施差异化的发展战略,以促进陕西省环境和经济的协调发展。