厚基岩大采深条件下地表沉陷规律实测研究

高 超,张玉军,李 平,徐乃忠,田国灿

(1.中煤科工开采研究院有限公司,北京100013;2.煤炭科学研究总院,北京100013;3.内蒙古锦泰能源(集团)有限公司,内蒙古 鄂尔多斯010400)

井下煤炭资源开采后,上覆岩层自下而上经弯曲下沉-裂隙发育扩展-破断过程逐层传播至地表,地表呈现不同程度的移动变形[1],并在开采影响范围内出现大面积地表裂缝和地表沉陷,甚至威胁到地面建筑物的安全使用[2];不同地质采矿条件下,地表沉陷影响范围、影响程度有所差异,对筑物、水体、环境等造成不同程度的损害。对于厚基岩、大采深、风积砂覆盖、生态环境脆弱、零散分布有村庄的鄂尔多斯矿区,其地表移动变形规律研究较少;当涉及“三下”采煤时,缺少相关的地表沉陷计算参数与角量参数,往往采用经验法或工程类比法进行,威胁地面建筑的安全使用。

目前对于各地质采矿条件下的地表移动变形规律,开采沉陷学者进行了较深入的研究。甯瑜琳与宋嘉栋[3]对急倾斜矿体开采的地表移动变形特殊性进行了分析;高超等[4]基于东坡煤矿实测资料研究了近浅埋深特厚煤层综放开采条件下的地表移动变形规律;刘书贤等[5]分析了多煤层重复采动与建筑损坏的关系;郭文兵等[6]探讨了厚湿陷性黄土层影响的地表移动变形特征;滕永海等[7]基于五阳煤矿地表移动观测站实测资料分析了综放开采条件下的地表移动变形特点;李春意等[8]对大采深、非充分采动条件下的地表移动规律进行实测分析;李新岭等[9]研究了土体压缩对巨厚松散层条件下的地表沉陷影响;谭志祥等[10]对高强度综放开采条件下地表沉陷规律进行了实测分析;王鹏[11]、李圣军[12]分别对韩家湾、哈拉沟煤矿高强度开采条件下地表移动变形进行了研究;赵高博等[13]应用数值模拟研究了厚松散层高强度开采条件下地表移动变形特征。

基于以上研究,针对内蒙古鄂尔多斯母杜柴登煤矿风积砂覆盖、厚基岩、大埋深地质采矿条件,通过设置地表移动观测站及取得的现场实测数据,初步掌握了该地质采矿条件下的地表移动变形;分析了其地表沉陷特征、移动角量参数;拟合求取了该地质采矿条件下的地表沉陷计算参数;对指导该地区今后的“三下”采煤、保护煤柱留设、工作面布置与地面建筑物保护都具有十分重要的意义,对相似地质采矿条件矿区也有借鉴意义。

1 矿井概况

1.1 井田位置与地表

母杜柴登煤矿位于内蒙古鄂尔多斯市东胜煤田的西南部呼吉尔特矿区,行政区划隶属乌审旗图克镇。地表具备典型的高原堆积型丘陵地貌特征,地表全部被第四系风积砂所覆盖,植被稀疏,为沙漠-半沙漠地区。区内地形总体趋势是东南部较高,西北部较低。最大地形高差为24.1 m。区内地形总体趋势是东南部较高,西北部较低。井田内受开采影响的地面建(构)筑和设施主要有矿井西部的矿区专用铁路、工业场地进场公路、井田东部的油气井、矿井工业场地、蓄水池和零星村庄。

1.2 工作面概况

井田设1个主水平和5个辅助水平进行开拓,首先开采主水平3-1煤层及以上的2-2中煤层,主水平3-1煤划分为301、302、303盘区。30201工作面为首采302盘区的首采工作面;地表起伏较小,无大的工业及民用设施,有零星建筑物分布。

30201工作面煤层厚度3.65~6.22 m,平均煤厚5.21 m,平均煤层倾角为2°,开采深度620~655 m,平均约640 m,上覆岩层内存在有多组厚度大于40 m的厚硬砂岩层(粉砂岩或中粒砂岩)。设计工作面长度约为240 m,设计工作面推进长度约为3 417 m;采煤机截深0.865 m,日推进进度为7.785 m。

30202工作面位于井田东南部的302盘区东翼3-1煤层内,紧邻30201首采工作面,西邻未开采的30203工作面,南邻井田边界保护煤柱,北部为工业广场保护煤柱线与30202工作面辅助回撤巷。30202工作面范围内煤层厚度4.74~6.32 m,平均煤厚5.68 m,平均煤层倾角为2°,开采深度及岩层条件与30201工作面相近。工作面斜长为268 m,设计工作面推进长度约为3 718 m。

2 地表移动观测站布设

地表移动变形是1个复杂的运动过程,设置地表移动观测站及对测点进行观测是认识地表移动最为直接的方法[14]。观测站的实地观测可获取地表移动变形的第1手资料;对这些资料进行综合分析,为合理留设保护煤柱、进行压煤开采设计等提供科学依据,并可减少开采造成的地面影响及减少压煤资源损失。

母杜柴登煤矿30201与30202工作面地表移动观测站测点间距取25 m,测点的埋设为现场混凝土灌注;共布置4条测线,各测线观测次数为33~77次不等,观测时间历时约2.5年。

现对各测线分述如下:30201面切眼侧走向半盆地观测线为A测线、30201与30202面切眼侧倾向全盆地观测线为BC测线、30201与30202面切眼侧走向半盆地观测线为B测线、30202面切眼侧走向半盆地观测线为C测线。地表移动观测站各测线布设总长度约为7 006 m,测线点数共计232个。

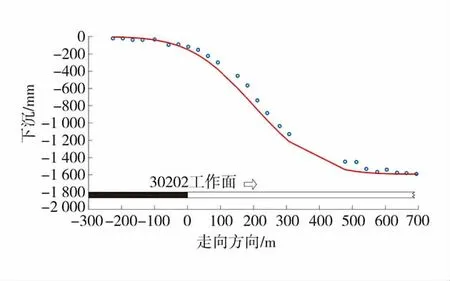

母杜柴登煤矿地表移动观测线概况见表1。

表1 地表移动观测线概况Table 1 Overview of surface movement observation line

3 地表沉陷规律

3.1 地表沉陷特征

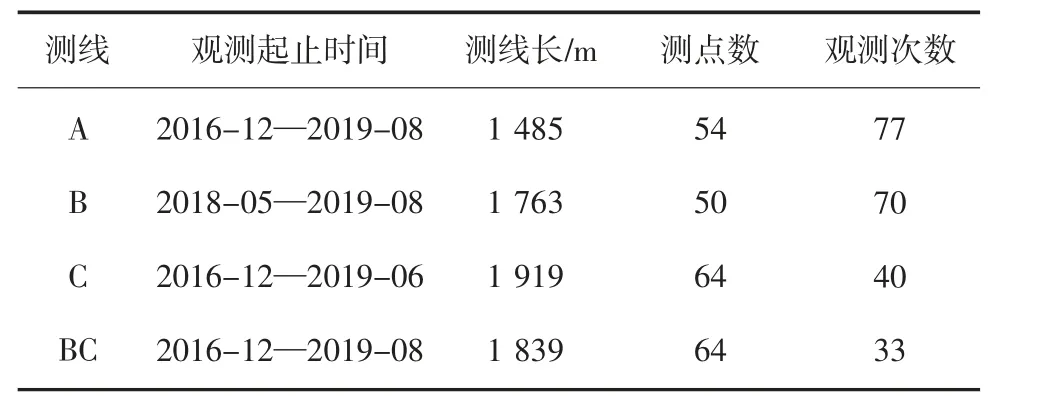

BC测线各次下沉曲线如图1。

图1 BC测线各次下沉曲线Fig.1 Each subsidence curves of BC survey line

BC测线为30201与30202工作面切眼侧的倾向全盆地观测线;2016年12月—2018年3月开采30201工作面,2018年4月至今回采30202工作面;由BC测线各次下沉曲线图2可看出,2018年2月之前,地表下沉较为平缓,不存在所谓的“盆形”下沉盆地,2018年4月—2019年7月,伴随30202工作面的开采,开采尺寸逐渐变大,BC25测点(30201工作面倾向主断面附近)地表下沉由2018年9月的387 mm逐渐增加至1 592 mm。在BC30测点附近出现了最大下沉值,但采空区上方地表并未出现下沉盆地的平底。

分析其最终下沉曲线,其沉陷盆地边缘坡度较小、较平缓,即地表下沉值较小,BC30测点的地表最大下沉值为1 690 mm;盆地内边缘倾斜变形值较小,BC测线上地表最终倾斜值约为5.93 mm/m(BC38点),“盆形”盆地的特征不太明显,倾向方向尚未达到充分采动。

3.2 地表沉陷参数拟合求取

应用最小二乘法、基于Matlab曲线拟合程序[15-16]对母杜柴登煤矿地表观测站实测下沉数据进行求参拟合。求参过程中原点的定义:走向方向(A、B、C测线)的下沉曲线将坐标原点定在开切眼侧的采空区边界处;倾向方向的下沉曲线将坐标原点定在下山侧的采空区边界处;因此拐点偏移距若为正值,表示在采空区一侧,若为负值,表示在煤柱一侧。

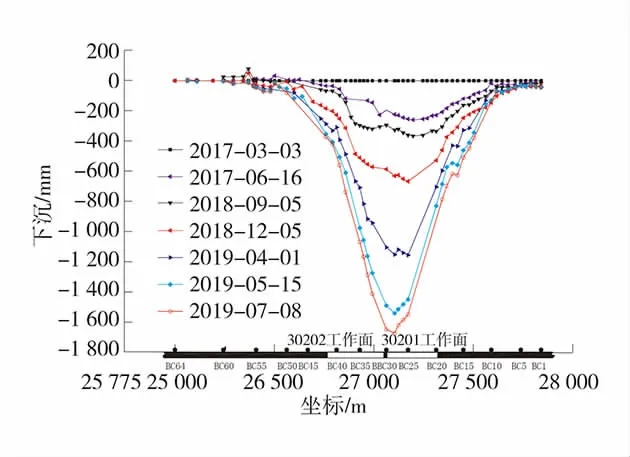

30201工作面切眼侧平均采厚为4.86 m、平均煤层倾角为2°、平均采深为630 m。A测线曲线拟合求参如图2(仅应用A1~A47测点实测数据)。

图2 A测线曲线拟合求参Fig.2 Curve fitting for parameters of A survey line

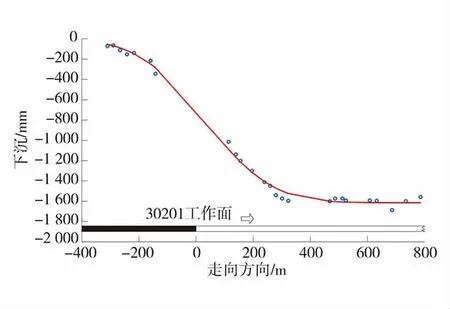

30202工作面切眼侧平均采厚4.98 m、平均煤层倾角为2°、平均采深为632 m。C测线曲线拟合求参如图3(仅应用C1~C34测点实测数据)。

图3 C测线曲线拟合求参Fig.3 Curve fitting for parameters of C survey line

30201工作面在BC测线下部区域范围内平均采厚为4.86 m,平均煤层倾角为2°;30202工作面在BC测线下部区域范围内平均采厚为5.2 m,平均煤层倾角为2°;BC测线下部煤层的平均采深为633 m。BC测线曲线拟合求参如图4(仅应用BC1~BC33测点数据)。

图4 BC测线曲线拟合求参Fig.4 Curve fitting for parameters of BC survey line

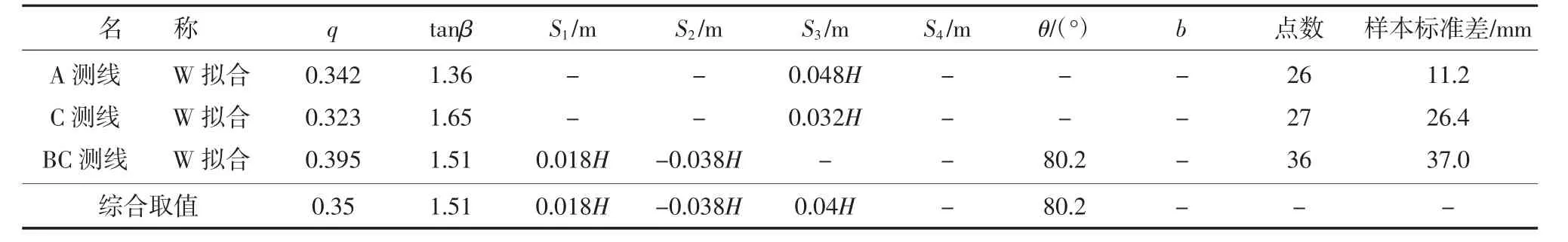

母杜柴登煤矿概率积分法拟合地表移动变形计算参数见表2。最后依据地表移动观测站的观测效果、拟合效果等,综合选取了母杜柴登煤矿地质采矿条件下(非充分采动)的地表移动变形计算参数。

表2 概率积分法拟合地表移动变形计算参数Table 2 Calculation parameters of surface movement and deformation for probability integral method

3.3 地表移动角量参数

3.3.1 边界角

母杜柴登煤矿地表存在一定厚度的风积砂层且厚度变化不大,平均厚度为134 m(B17钻孔位于规划30203工作面中部,该钻孔柱状图显示由粉砂、细砂与黏土等组成的风积砂厚度为134.8 m;B21钻孔揭示风积砂厚度为134.3 m;B22钻孔位于A47测点附近,揭示风积砂厚度为130.4 m;B23钻孔位于C测线西部,揭示风积砂厚度为136.2 m);用两点插值法计算或找出下沉值为10 mm的点,并以此点作为边界点,以采深与边界点在煤层上的投影点到工作面开采边界的水平距离的比值求得该角值[12-15]。

A测线最外侧的A1测点的最终下沉大于70 mm、B测线非主断面,将C测线各测点实测下沉曲线修匀并应用插值法,得下沉量值达到10 mm的测点在C1测点以南的12 m附近,量得该点距离30202工作面开切眼侧采空区边界的水平距离为554 m,如果不单独考虑松散层移动角值,求得的综合走向边界角为48.8°(根据鄂尔多斯地区流砂层厚度及相关参考文献,风积砂层移动角φ=38°,求得tanδ0=1.344,走向边界角δ0为53.3°)。

BC测线位于30201与30202工作面对应地表为倾向全盆地观测线,30202工作面运输巷侧埋深约636 m,30201工作面回风巷巷侧埋深约629 m;风积砂层平均厚度为134 m。BC测线上山侧的最外BC1#测点的最终下沉大于45 mm,将BC测线各测点实测下沉曲线修匀并应用插值法,得下沉量值达到10 mm的测点在BC60测点附近,量得该点距离30202工作面胶带运输巷边界的水平距离为525.2 m,如果不单独考虑松散层移动角值,求得的综合下山边界角为50.4°(风积砂层移动角φ=38°,求得tanβ0=1.419,下山边界角β0为54.8°)。

3.3.2 移动角

母杜柴登煤矿30201与30202工作面对应地表移动观测站仅对各测点的高程坐标进行观测,未开展测点的平面坐标观测;该区域由于埋深较大,地表相对平缓,曲率变形量值也相对较小,且敏感度和辨识度较低,因此在移动角求取过程中的数据以倾斜变形为主并适当参考曲率变形值。

根据A观测线的倾斜变形曲线和曲率变形曲线,将各测点倾斜变形曲线和曲率变形曲线修匀并应用插值法,倾斜变形3 mm/m的点[12-15]在A5测点附近取得,距离采空区边界的水平距离为217 m,如果不单独考虑松散层移动角值,求得的综合走向移动角为71.0°(风积砂层移动角φ=38°,求得的走向移动角δ为84.7°)。

根据C观测线实测数据绘出该测线上的倾斜变形曲线和曲率变形曲线,该测线各测点的最大倾斜变形值出现在C25测点为2.64 mm/m(该测点位于开采工作面正上方的对应地表)。

根据BC观测线的倾斜变形曲线和曲率变形曲线,将各测点倾斜变形曲线和曲率变形曲线修匀并应用插值法,上山侧倾斜变形3 mm/m的点在BC10测点附近取得,距离采空区边界的水平距离为245 m;下山侧倾斜变形3 mm/m的点在BC39测点附近取得,该测点位于30202工作面对应地表沉陷区内侧。如果不单独考虑松散层移动角值,求得的综合上山移动角为68.7°(风积砂移动角φ=38°,求得走向移动角δ为81.6°)。

30201与30202工作面地表移动观测站各观测线求得移动角与边界角参数见表3。

由实测边界角值与移动角值可知,母杜柴登煤矿30201与30202工作面地表风积砂厚度较大、基岩厚度大、多组厚硬岩层赋存,煤矿开采后的边界角值较小、地表沉陷影响范围较大;但同时由于埋深较大,地表移动变形较平缓,移动角值偏大,即地表移动变形剧烈程度较小、变形剧烈区主要集中在开采工作面对应地表上部。

表3 各观测线求得移动角与边界角参数Table 3 Parameters of movement angle and boundary angle for each observation line

3.3.3 充分采动角

30201与30202工作面走向方向达到充分采动(A线和C线),30201工作面倾向宽度约为271 m(含两侧巷道宽)、30201工作面倾向宽度约为279 m(含两侧巷道宽)、两工作面间的保护煤柱宽约20 m,倾向开采尺寸按570 m计算,采深约630 m,由观测数据分析可知,倾向方向未出现下沉平底,只是接近充分采动。因此由地表观测数据只可推导计算出走向充分采动角。

A测线在A24~A47测点附近出现了最大下沉值,并逐渐趋于平缓,采空区上方地表出现了下沉盆地的平底,A26测点的下沉值为1 574 mm,测得A26测点到开切眼的水平距离为302 m,因此tanψ3=2.09,得到走向充分采动角ψ3=64.4°。

3.3.4 最大下沉角

由BC测线最终沉数据并结合各次观测数据(部分测点的丢失),BC测线上测得最大下沉点在BC31测点附近,将最大下沉点投影到基岩面上,然后再将此点与工作面开采边界点在基岩面上的投影的距离除以基岩面到煤层采空区中心点的垂直距离,比值tanθ=23.23,得到母杜柴登煤矿3201与3202工作面开采最大下沉角为87.5°。

4结论

1)母杜柴登煤矿由于采深较大,最终地表具有盆地边缘坡度较小、较平缓的特征,即地表下沉值较小、约1 690 mm;盆地内边缘倾斜变形值较小、约为5.93 mm/m,“盆形”盆地的特征不太明显。

2)母杜柴登地质采矿条件下的地表沉陷计算参数为:下沉系数q=0.35,主要影响角正切值tanβ=1.51,下山边界拐点偏移距S1=0.018H,上山边界拐点偏移距S2=-0.038H,走向左侧拐点偏移距S3=0.04H。

3)母杜柴登煤矿地表风积砂厚度较大、基岩厚度大、多组厚硬岩层赋存,地表移动的边界角值较小、地表沉陷影响范围较大;但同时由于埋深较大,地表移动变形较平缓,移动角值偏大,即地表移动变形剧烈程度较小、变形剧烈区主要集中在开采工作面对应地表上部。

4)取风积砂层移动角φ=38°,母杜柴登30201与30202工作面地质采矿条件下的基岩走向边界角δ0=53.3°,基岩下山边界角β0=54.8°;基岩走向移动角δ=84.7°,基岩下山移动角γ=81.6°;走向充分采动角ψ3=64.4°;最大下沉角为87.5°。