分化、竞争与压力的不均衡分配

——对20世纪八九十年代农村已婚年轻妇女自杀的调查

杨 华

(武汉大学 社会学院, 湖北 武汉 430072)

农民自杀是历来就有的现象,但农村自杀潮却是近三四十年的事情。20世纪70年代末以来,我国农村经历了两次自杀潮,一次是八九十年代,已婚年轻妇女的自杀推高了农村自杀率,另一次是2000年以来,老年人的高自杀率所带动的农村自杀潮[1]。农村自杀潮与普遍意义上的自杀现象既有相同的逻辑[2],也有其独特的机理。我国农村自杀潮之所以出现在改革开放以后,与现代性进村有关。现代性与农村社会、家庭和个体所具备的相关因素发生作用,共同制成了农村自杀潮。

学界已有研究表明,相对于西方社会的自杀来说,中国的自杀现象有两个显著特点,一个是农村的自杀率高于城市的自杀率,另一个是女性的自杀率高于男性的自杀率。在农村女性自杀中,又以已婚年轻妇女的自杀为高[3]。尽管21世纪以来,农村年轻妇女自杀成为个别现象,但这并不表明对农村已婚年轻妇女自杀的调查和研究没有意义。笔者认为对农村已婚年轻女性(以下简称“年轻女性”)自杀现象的分析既有利于深化对农村妇女的理解,也便于更好地认识农民自杀问题,更重要的是可以探究现代性在村庄中产生了何种影响。

一、调查概况

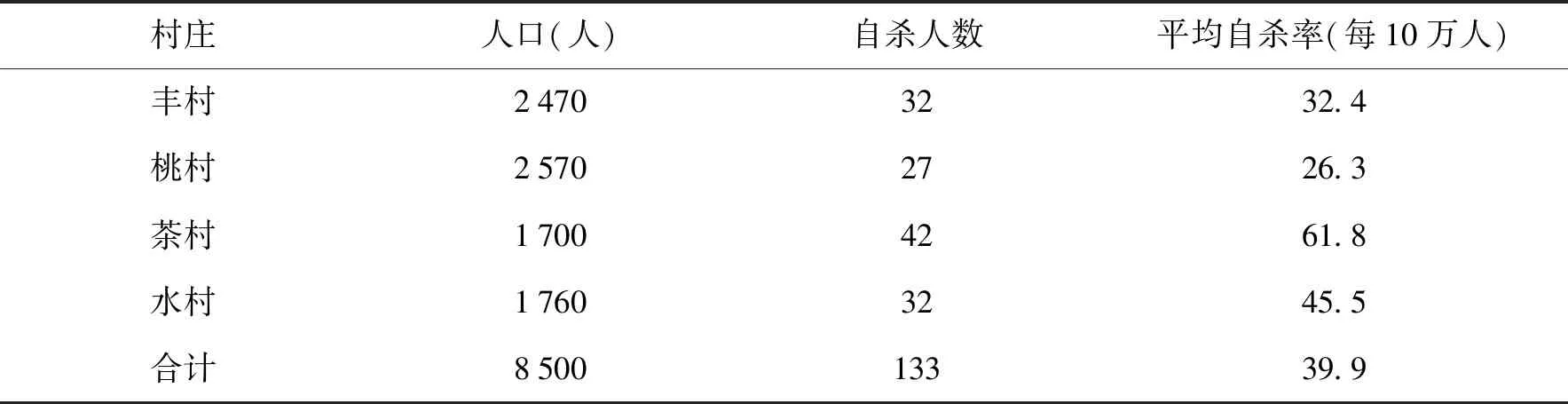

本文的材料源自笔者与所在团队2009年对南方四个行政村的驻村调查。四个行政村分别为丰村、桃村、茶村和水村,每个行政村由数个自然村构成,每个姓氏占据一个或多个自然村,自然村的人口数量在数十到四五百人不等。在四个村中,一个姓氏为一个宗族,宗族内部还有一定的集体记忆、文化认同和一致行动能力。由表1可知,从1970年到2009年的40年间,四个村共有133例自杀个案,其中114例既遂,19例未遂。四个村的总年均自杀率是39.9(单位十万分,下同),高于学界普遍推算的27.1的农村人口自杀率[4]。从性别分布来看,男性自杀共有36例,女性自杀则为97例,分别占总自杀数的27.1%和72.9%。

表1 1970—2009年四个村庄自杀调查情况(1)涂尔干认为,每一个社会在它历史上的每一个时刻都有某种明确的自杀倾向。他通过比较自杀的总数和总人口数之间的关系来衡量自杀倾向的强度,并把这个数据称之为被考察的社会所特有的自杀死亡率。通常以10万人为单位来计算自杀死亡率。本文自杀率的计算采取涂尔干的方法。

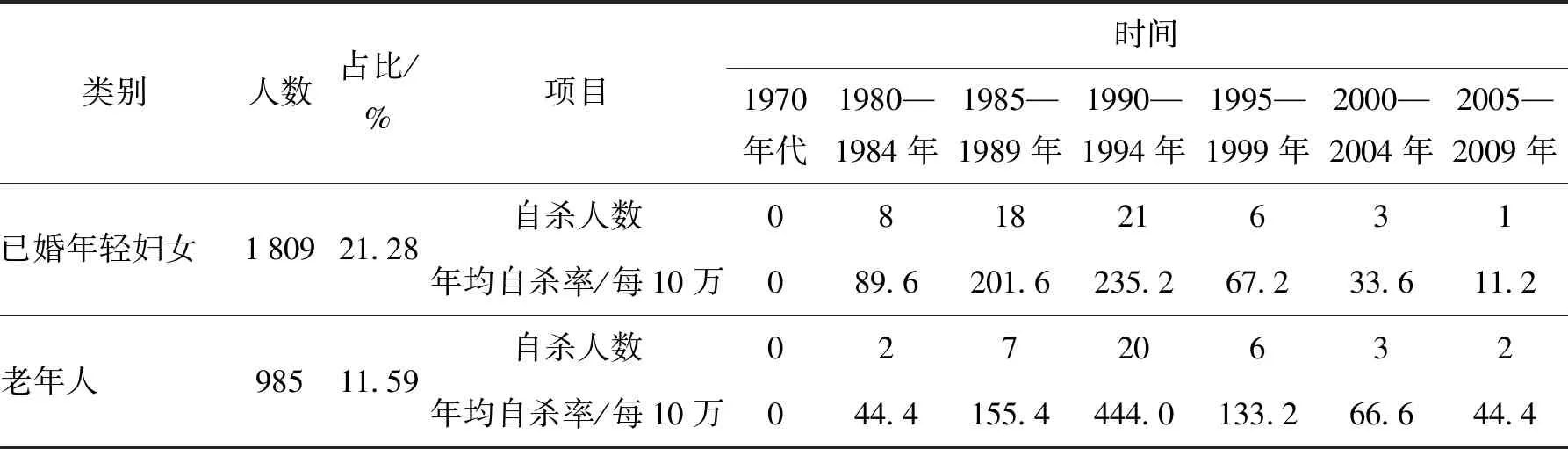

本文是以五年的时间段来计算已婚年轻妇女和老年人的自杀率。从表2可以看出,这两类群体的自杀率从1980年代处开始逐年上升,到1990年左右达到峰值,随后又快速降低。也就是说,这两类群体的自杀潮主要集中在1985年至1994年这10年之间,在此之前和之后皆较少。

表2 1970—2009年农村已婚年轻妇女与老年人自杀调查情况(5年段)

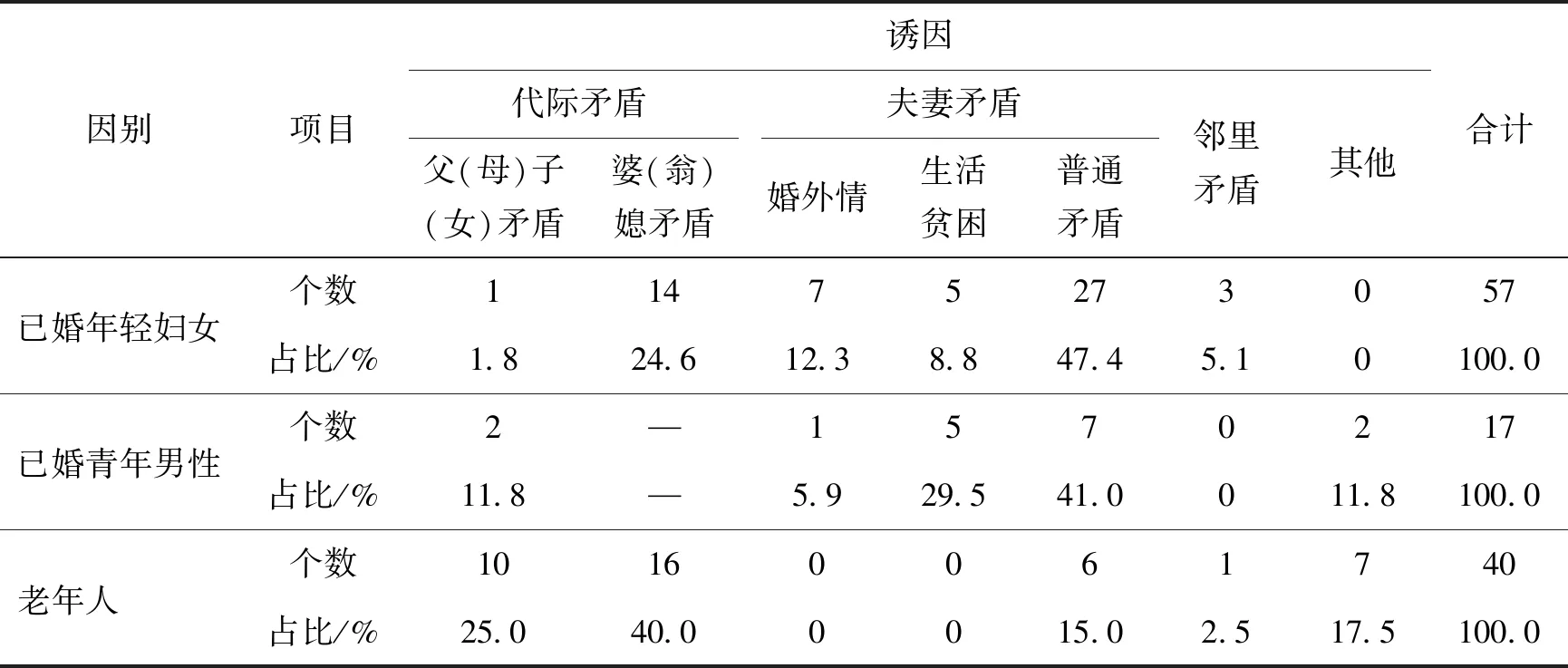

本文将农村自杀人群分为五大群体,分别是未婚青年女性、未婚青年男性、已婚年轻妇女、已婚年轻男性和老年人。表3显示,在这五类群体中,占首位的是已婚年轻妇女自杀人数,有57人,其次是老年自杀人数,有40例;随后分别是已婚年轻男性自杀人数,有17例;未婚青年女性自杀人数,有15例;未婚青年男性自杀人数,有4例。从自杀率来看,最高的是老年人,为102.0;其后是已婚年轻妇女,为79.5;接下来是未婚青年女性,为70.9;已婚年轻男性,为24.6;以及未婚青年男性,为15.4。无论是从自杀人数还是从自杀率来看,我国农村已婚年轻妇女和老年人自杀率都高居前两位。

表3 1970—2009年四个村庄五类人群自杀情况(2)人群自杀率是每一类人群中自杀的总数与这类人群的总人数的比,若同时对每一年求平均数,得出的是年均自杀率。以未婚青年女性1970年代的年均自杀率的计算为例,1970年代,未婚青年女性自杀仅有1例,因此,未婚青年女性的年均自杀率为(1/528×10)×100 000=18.9/10万。即1970年代未婚青年女性的年均自杀率为十万分之二十三点九。其他人群自杀率的计算方法类似。人群自杀比重是指某一时期内某一类人群的自杀人数占同时期内总自杀人数的比重。以1970年代未婚青年女性的自杀人群比重计算为例,1970年代,未婚青年女性的自杀人数为1人,六类人群的自杀总人数为2人,则未婚青年女性的自杀人群比重为(1/2)×100%=50% 。其他人群自杀比重的计算方法与此类似。

已婚年轻妇女、已婚年轻男性和老年人自杀诱因的概括,主要包括代际矛盾、夫妻矛盾、邻里矛盾及其他原因,其中家庭矛盾是造成自杀的最主要诱因。就已婚年轻妇女来说,与她们有关的家庭矛盾带来的自杀,分别有由夫妻矛盾导致的已婚年轻妇女自杀39例和已婚年轻男性自杀13例,由婆(翁)媳矛盾导致的已婚年轻妇女自杀有14例和老年人自杀有16例,共计82例,占总自杀数量(133例)的61.6%。表4说明,农村超过六成的自杀与已婚年轻妇女有关,而已婚年轻妇女自杀共有57例,由婆(翁)媳矛盾和夫妻矛盾导致的自杀则有53例,高达总数的93%;其中又以夫妻矛盾为主,占68.4%。因而,足见农村已婚年轻妇女对家庭生活和家庭关系及所引起的矛盾介入之深。

表4 1970—2009年农村三类群体自杀诱因情况

农村已婚年轻妇女在有关的各类矛盾中,普通矛盾、生活贫困和婆(翁)媳矛盾均与已婚年轻妇女调动家庭资源参与村庄竞争有关。其中,婆(翁)媳矛盾涉及已婚年轻妇女对公婆资源的调动或不给予公婆相关资源,包括劳动力资源、物质资源等;普通矛盾涉及到夫妻之间对家庭资源安排的相关决定;生活贫困则直接关涉到竞争的成败,既可能导致已婚年轻妇女因绝望而自杀,也可能带来已婚年轻男性因绝望和羞愧而自杀。

二、研究分析框架

本文在上述统计分析基础上需要进一步回答两个问题,一是为什么已婚年轻妇女自杀会占据农村自杀数量和自杀率的主体,二是为什么已婚年轻妇女自杀会集中发生在20世纪八九十年代,而之前与之后都较少。学界对农村已婚年轻妇女自杀现象已做了不少分析,主要集中在“结构紧张”的研究进路方面。本文在对既有研究进路综述的基础上,提出“村庄竞争”的分析框架,从农民分化、竞争与压力分配的多维角度力图回答这两个问题,构建对农村年轻妇女自杀的新解释链。

(一)“结构紧张”:研究进路的贡献与不足

学界早期对农村年轻妇女自杀的研究,切入点是家庭权力结构[5]。一般认为,由于农村妇女被置入一个男权主导、不平等的村庄和家庭结构中,因而在受到种种不公平的对待时没有相应的救济渠道,极易走极端,采取自杀。但学界随后的研究表明,20世纪八九十年代,中国农村年轻妇女的自杀潮并不是源于妇女完全处于“无权”“逆来顺受”的地位,而恰恰出现在妇女得到极大解放、权力得到增长和地位快速提升的时期[6]。妇女权力和地位的变动是村庄和家庭结构变动的表现方式,而这种结构变动往往会带来村庄和家庭内部关系的紧张,也就是“结构紧张”[7],进而可能导致在结构紧张中无法调适的(村庄)家庭成员的自杀。

“结构紧张”理论有两个基本的解释项,一是价值目标,二是实现价值目标的结构性因素或制度性手段。一个社会的价值目标具有共享性和共同性,但是实现价值目标的合法的制度性手段取决于他们在既定社会结构中的地位和位置,因而并不为所有人掌握[8]。这样,社会上总有一部分人即使制度性手段仍无法支撑其价值目标的实现,从而使这部分人产生挫败感、愤怒感等负性情绪,造成社会的紧张状态。如果结构紧张状态得不到缓解,就很可能导致社会失范。自杀是社会失范的重要表现形式。

针对我国农村已婚年轻妇女自杀现象而言,20世纪八九十年代的这一批年轻妇女已拥有现代意义上的价值理念。她们出生在五六十年代,成长于七八十年代,大部分人有集体时代的生活经历,年龄在20岁到40岁之间;她们的成长过程浸润在“妇女解放”“男女平等”“妇女能顶半边天”“婚姻自由”的革命话语和社会实践中,并深受这些现代价值理念的熏陶[9];同时,她们身上传统的一些封建思想观念,诸如三从四德、男尊女卑、内外有别、“女人是男人的附属物”等,较老一辈妇女要少,逐渐形成了平等、平权、反对压制、争取决策权、婚姻自由、当家作主、在乎小家庭利益等思想意识和价值理念[10-12];她们在成婚之后,对家庭成员之间的关系实践就会有一定的价值期许,并依据这些价值理念来考究家庭成员的行为。然而,这些价值理念的实现是需要条件的,即年轻妇女在家庭结构的权力和地位。

本文从婆媳关系和夫妻关系两个维度出发,进而考察这一时期年轻妇女在家庭结构中的权力和地位。从婆媳关系来看,新中国成立之后,虽然农村妇女从家庭中解放出来并参与村庄公共活动,在村庄社会的地方有所提升,但是在家庭内部仍然处于无权、无地位的状况,依然要顺从婆婆,而且在婆媳矛盾中,儿子通常会站在母亲一边。因而婆婆相对于媳妇而言,处于支配地位。但是20世纪70年代以后,家庭权力天平逐渐向媳妇倾斜[13-14],尤其是农村分田到户之后,年轻妇女成了家庭中的重要劳动力,家庭财富分配不再掌握在父母手中,媳妇针对婆婆的权力和地位得到显著提升。但是,作为中间人的儿子却依然更多地站在母亲一边,从而使得在婆媳矛盾中,媳妇依然难以得到应有的尊重[15-16]。从夫妻关系来看,夫妻平权运动也是从新中国成立以后就开始逐渐建立,不仅夫妻关系变得越来越重要,并且逐渐爱情化,小家庭的利益凸显,年轻妇女在小家庭中的角色和地位愈发重要。但是直到八九十年代,夫妻关系依然没有完全超越代际关系成为家庭关系的主轴,父(母)子关系依然重于夫妻关系,男子尚较注重大家庭利益,讲究兄弟情谊和家族关系[17-18]。在夫妻权力天平中,农村夫妻中丈夫更多得到大家庭、家族和村落的支持,年轻妇女无法完全掌握小家庭权力[19]。

这样,一方面,农村已婚年轻妇女有平等平权的价值理念和当家作主的意识;另一方面,她们在家庭关系中的地位和权力的提升并没有达到能够挑战、支配公婆及丈夫的地步。因而,造成的结果是,年轻妇女在家庭(村庄)结构中的权力和位置无法支撑她们的价值目标,形成价值目标与结构位置错误搭配的局面[20-21]。当自身价值目标无法实现时,年轻妇女就会有极大的不平等、不公平的相对剥夺感;同时,价值期许越高,相对剥夺感就越强烈,她们就越要通过努力摆脱这种负性体验。于是农村已婚年轻妇女发起了对既有村庄和家庭结构的持续性抗争,在村庄中的微观表现是与公婆发生矛盾、与丈夫争吵及与村庄其他人的口角等。在20世纪八九十年代,我国农村普遍出现强烈的社会结构、家庭结构的不稳定性和紧张感[22]。当农村妇女的价值期许与实现价值期许的结构限制之间的矛盾越大时,结构紧张就越剧烈,其愈难以实现自己的价值目标,则挫败感、无力感和相对剥夺感就越大,且内心的张力就越难以缓解。自杀既可能是农村年轻女性实现价值目标、瓦解既有结构的策略和手段,也可以是对既有结构的绝望报复与“以死抗争”[23-24]。

“结构紧张”理论对农村已婚年轻妇女自杀的直接致因,如婆媳矛盾、夫妻矛盾等进行了刻画,勾勒了自杀发生的鲜活而复杂的画卷,阐发了20世纪八九十年代农村年轻妇女自杀潮的逻辑。该理论还认为,2000年以后,当农村年轻妇女在村庄和家庭中的权力和地位足够支撑其价值期许时,她们就能够在村庄和家庭中实现自己的价值目标,相对剥夺感减弱,自我实现感较强,自杀现象也就减少。但是,“结构紧张”理论对农村年轻妇女的“价值期许”的论述较为笼统,没有回答到底是什么样的价值目标促使年轻妇女跟公婆、丈夫发生冲突,或是要向他们夺权才能实现这些价值目标,以至于要“以死相逼”“以死抗争”。也就是说,“结构紧张”理论对农村婆(翁)媳矛盾、夫妻矛盾中的张力过程及力量对比有较深刻的剖析,但是没有揭示出为什么在20世纪八九十年代农村年轻妇女与公婆、丈夫发生冲突的直接及其根本的原因,尤其是对这一时期农村妇女所体验的精神压力和心理焦虑未能涉猎,进而也就无法真正把握农村年轻妇女何以集中在20世纪八九十年代的内在机理,而不是弥散分布在各个年代。

(二)“村庄竞争”:一个新的分析框架

本文在认可“结构紧张”进路的一些基本判断和结论的基础上,提出“村庄竞争”的分析框架,希望阐释这些问题并予以解答。“村庄竞争”的分析框架旨在从农民参与村庄社会竞争的角度,挖掘年轻妇女与家庭其他成员之所以发生矛盾,以至于要“以死抗争”的内在原因。其基本逻辑是,农民分化之后村庄社会以核心家庭或“三代”家庭为单元展开了激烈的竞争,农村年轻妇女为了配置和调动家庭资源参与竞争及缓解竞争压力,而与家庭其他成员发生冲突和矛盾;受制于其在村庄和家庭中的权力和位置,农村年轻妇女无法调动家庭劳动力和其他资源,从而无法缓解因竞争落后带来的压力和焦虑,进而容易在家庭冲突和矛盾中走向自杀。该逻辑表明,农村年轻妇女在家庭中希望主宰和支配家庭其他成员,不是为争权而争权,而是为了家庭在“村庄竞争”中取胜;她们之所以与其他成员发生矛盾,表面上看是为了家庭琐事,甚至有时被人看来是无理取闹,实质乃是为了调动或节省家庭资源;她们自杀则可能是无法调动资源的怨愤行为,也可能是为了调动资源所采取的策略。

本文为了更清晰地展示“村庄竞争”分析框架的解释链,主要从四个方面进行逻辑分解。

1.农民分化带来村庄家户间的竞争

村庄竞争是发生在熟人社会内部的竞争[25]。在熟人社会内部“自己人”之间不存在竞争,相互熟悉的“外人”之间才会竞争。“自己人”关系越近,就越不存在竞争,或者说竞争就越弱,人们更多地讲究血缘亲情和互助合作。所以,兄弟、堂兄弟及五服内部家庭之间的竞争关系最弱,而房头或宗族之间的竞争就相对较强。而当农村传统的血缘关系分化瓦解之后,血缘内部“自己人”认同降低、互助合作关系减弱。这是典型的农民之间的横向分化。农民横向分化之后,家庭之间的比较与竞争就会次第出现,各家庭要调动资源参与竞争,家庭之间因资源禀赋、勤快程度等差异而带来纵向上的分化,即经济和生活条件的分化。为了缩小与其他家庭的差距,落后的家庭就会加大资源调配力度,从而推动竞争愈发激烈[26]。

2.竞争压力的不均衡分配

村庄竞争越激烈,给农民家庭带来的压力和焦虑就越大。在村庄竞争中,大家的起点都差不多,落后者会被人看不起,而领先者则在村庄中获得面子和荣耀[27],因而谁都不想落后于他人。于是对于落后者来说,追赶的压力就很大,而领先者也担心被他人赶超,甚至害怕一不小心掉入落后者行列,因而也有焦虑[28]。在家庭成员中,不同的家庭成员对竞争及其压力的感受有差别,有的感受强烈,有的感受不强。其中年轻妇女的感受最强烈,这与其“外来者”角色和身份[29]对安全感和归属感较为敏感有关系。当血缘集团和村庄社会出现分化之后,她们最先感受到不安全感和归属的不稳定性,也就更能够感受到小家庭之间的竞争及其压力。而对小家庭之间竞争及其压力不敏感的是年轻男子和他们的父母,依然沉浸在血缘集团和村庄社会的安全感和归属感之中。因而,农户家庭中竞争性最强的是年轻妇女,而年轻男子及其父母的竞争性较弱,他们较少拿自己家庭与其他家庭进行对比

3.调动资源参与竞争和缓解压力

由于农户家庭成员对竞争及其压力的感受不同,因而村庄竞争的压力被集中地分配到了年轻妇女身上。由此,她们感受到了来自与其他家庭比较和竞争的最大压力,对落后与追赶的焦虑也最大。她们也最有动力去调动资源参与竞争,而要调动家庭资源,就会涉及到家庭权力关系,尤其是对家庭劳动力的配置和调动,必然要与公婆和丈夫发生直接关系,也就是要占用他们的劳动力资源。但是,无论是公婆,还是丈夫,由于他们对竞争及其压力的感受一般都没有年轻妇女强烈,因此对年轻妇女的资源动员就可能不那么理解和上心,甚至可能无动于衷。这就势必会造成年轻妇女与他们之间的矛盾和冲突。

4.资源调动失败与年轻妇女自杀

年轻妇女对家庭资源的动员和配置,事实上就是对当家权的索取,即由她们做出家庭决策,家庭其他成员听从调配。而年轻妇女对劳动力资源的动员也可以被看作是对家庭竞争压力的再次分配,她们希望家庭成员都参与到竞争中来。但是在20世纪八九十年代,年轻妇女在村庄和家庭结构中的权力和地位,不足以支撑她们实现对家庭资源动员的价值目标。这意味着她们的资源动员可能归于失败,而凭年轻妇女的一己之力又无以在村庄竞争中胜出,那么落后失败就会成为她们挥之不去的阴影,挫败感和无能感会愈演愈烈,最终在无资源可凭借和利用的情况下,年轻妇女就可能在负性事件的诱发下走向自杀。

三、农民分化、竞争与特征

(一)农民分化

本文所调查的南方四个村属于典型的宗族型村庄,村庄内部尚有一定的先赋性的血缘认同,宗族(房头)还有一定的行动能力[30]。宗族提倡和鼓励互助合作,而非相互比较和竞争,尤其在具有仪式性的人情酒席中,有一套机制禁止明确的攀比。但这并不代表各家庭之间在经济社会生活中没有或明或暗的竞争,并且这种竞争已渗透进了兄弟、堂兄弟家庭,而且血缘越近家庭之间相互比较就越强烈。这表明南方村庄的宗族社会已经出现了分化,而分化是竞争的前提[31]。

据调查,南方四个村在传统宗族时期,宗族内部家庭之间既不存在仪式性的竞争,也较少日常生活的对照和攀比。宗族内部讲究血缘亲情和人情面子,大家庭、宗族房头的“自己人”观念较强。小家庭相对于大家庭、宗族房头来说并不是独立的行动主体。同时,大家庭、宗族房头有帮助小家庭的责任和义务。四个村的传统宗族都有一套帮扶的体系和制度(如族田、义学等)。当一个家庭出现困难时,其他家庭就需要予以提携和帮扶,这在“救急”中体现的比较明显。这样,在同一个宗族(房头)内部,一个人(家庭)获得了成功,并不仅仅是这一个人(家庭)的面子,而是整个大家庭乃至整个宗族房头的荣耀;其他家庭的态度不会因为自己没有获得同样的成功而产生“羡慕嫉妒恨”,而是也当作自己的荣光。同时,如果一个人(家庭)干了不体面的事情,违背了道德和法律,全宗族(房头)都会觉得没有脸面,在其他村庄或宗族面前抬不起头来。这是一种典型的“一荣俱荣一损俱损”的“自己人”体验。正因为如此,在宗族内部个体(家庭)之间就不会因为相互比较和竞争而产生隔阂,而是在相互提携帮助中强化“自己人”的情感体验。

四个村的宗族在经历20世纪的历次革命运动,尤其是新中国成立以后的政治运动后受到重创。宗族势力得到肢解,还从人格上将个体拉出宗族,把农民从依附于宗族的“族人”改造成具有村社的“社员”。农民在生产、生活和社会交往上对宗族的依赖性减少,宗族血缘认同降低,农民之间的“自己人”观念减弱。叔伯兄弟、堂兄弟、五服内家庭之间的连接纽带也不再强有力,相互之间的认同度也在降低,而以联合家庭、核心家庭的利益越来越独立,人们更在乎个体家庭的利益而忽视其他家庭及宗族的共同利益。宗族瓦解、血缘认同降低,意味着农民在横向上出现了较大分化,农民家庭从传统血缘集团中分化出来成为独立的利益主体。

在传统联合家庭或“三代”家庭内部[32],四个村的农民分化有三个方面的表现。一是兄弟及其家庭之间的权力义务关系减弱,相互之间在利益关系上越来越独立;二是核心家庭的独立性提高,夫妻关系在家庭关系和家庭经济社会活动中的重要性凸显;三是代际关系去等级化,传统父权进一步瓦解,夫妻关系逐渐取代父子关系成为家庭关系的主轴。在典型的夫妻关系和婆(翁)媳关系中,年轻妇女对丈夫有更多的期待和权力要求,在婆(翁)媳关系中的主体性和主动性越来越强。

农村一旦出现横向分化,即农民不再把对方当作“自己人”之后,就会孳生相互之间的比较和竞争。笔者对四个村进行的历史社会学调查发现,在集体时代农民之间的比较与竞争还不是很明显,这与当时集体掌握着生产资料和财富分配权有关,使得个体家庭之间的差距还不很明显。农村真正的比较和竞争是出现在20世纪80年代分田到户以后,这主要有两方面的原因。一是农民的横向分化进一步加剧。一方面,我国改革开放释放了市场的力量,市场化的逻辑冲击着农民的宗族观念和血缘连接纽带,农民受宗族的束缚进一步降低,个体(家庭)的独立性更强;另一方面是,分田到户之后,个体家庭分到了土地和劳动工具,掌握了生产资料,成为独立的核算单位,也增进了它们对宗族和大家庭的独立性,家庭的核心化程度越来越高。其结果是,核心家庭的成功与否越来越与家庭成员的努力和拼搏有关,而与大家庭、宗族的支持和提携关系越来越小。二是“成功”一旦与个体家庭挂钩之后,横向分化就会带来纵向分化,即个体家庭条件如劳动力多少、承包地面积、勤奋程度等的差异,就会很快凸显不同家庭在经济条件上的差别。正是不同家庭有了差别之后,农民之间的比较和竞争才具有实质性。

激烈的竞争反过来又加剧了农民之间的横向分化。一是竞争要求家庭成员专注经营家庭,而无暇(或不能去)顾及宗族的公共事务和其他家庭的事情。这就使得参与和热心于宗族和村庄公益事业的人越来越少,农村公共活动减少,农民的公共精神减弱。二是竞争要求充分配置和利用家庭的资源,同时要防止被人家所利用和被他人占了便宜,那么农民之间的互助合作就会减少。三是相互比较和竞争使农民之间产生心理隔阂,有的甚至对竞争的领先者产生嫉妒和怨恨的情绪,影响相互之间的关系。这样就使得宗族血缘关系进一步淡化,家庭之间“自己人”的感情越来越弱,独立性越来越强,进而使得相互之间的竞争愈发剧烈。分化与竞争是一对正向反馈的关系。

(二)村庄竞争

在20世纪八九十年代,由于农民都刚从集体中走出来,农户之间的家庭条件和收入水平都差不多,又同处于一个狭小的生活空间,一旦有了差别就很快会被察觉,领先者会成为其他农民比对和效仿的对象。只有达到甚至超过领先者的一般水平才能在村庄中获得认可和承认,成为村庄里有面子的人。血缘关系越近的人,人们越会拿他们进行对比,如果反差越大落后者就越没面子,从而使得血缘越近的农户之间的竞争会越激烈。农户之间的竞争并不是在各个方面展开,而是集中在几个主要的项目上。在20世纪八九十年代,农户之间竞争的主要表现在三个方面。

1.家庭条件

家庭条件包括家庭的生活条件,如足够的粮食、蔬菜和肉类。在四个村中,不仅能够吃上白米饭,还有余粮出售的家庭被人们所称赞。在八九十年代厨房里普遍是烧柴和用铁锅做饭菜,如果能用上蜂窝煤炉和高压锅,则属于条件比较好的家庭。1990年代,农村少数家庭开始使用冰箱和洗衣机。在生产工具方面,要有如耕牛、犁耙、锄头、锹、缝纫机等,如果还有私人的拖拉机和水泥晒谷坪,在村庄里的地位就会“显赫”起来。在娱乐方面,农村家庭先是开始出现收音机,后是录音机,1980年代中后期开始购置黑白电视机,到1990年代开始出现录像机和影碟机。农村最开始拥有电视机的家庭被人们高看,大家会挤到这些家庭看电视。

2.建楼房

在1980年之前,四个村的房子都是土砖做的老式瓦房,中间带有阁楼。1980年代中期出现的水泥小洋楼,成为农民追逐的对象。小洋楼一般为二层,外边红砖瓦,里墙刷白石灰。如果一米多高的起踢脚线刷上蓝色或红色的油漆(或刷水泥、贴瓷砖),地板倒上水泥,连灶台都用水泥砌成并贴上瓷砖,就更显得气派。到1990年代以后,新建的楼房外墙也开始贴瓷砖。年轻人如果婚后一直住在父母修建的老房子里,就会被人瞧不起,他们要着手准备建新房,越快建起来越有面子。假如一个年轻男子不仅自己找了对象结婚(没让父母操心),还在婚后数年内建起了楼房,就会在村庄获得较大声誉。

3.干农活的快慢

在20世纪八九十年代,四个村外出务工的农民尚属少数,大部分农民仍以务农为主,农业是主要的收入来源。所以,农活做得好不好、庄稼长势和收成如何,以及干农活的快慢,也成了农民相互比较和竞争的项目。因为这些做得如何都与家庭收入息息相关。其中干农活快慢的比较主要是在“双抢”(抢收早稻、抢种晚稻)时节,一个是农活干得快才能抢得到时间,否则过了最佳时间农作物就会减产,二个是尽快把某个农活干完才有充足的时间干其他农活,农活干得越多,家庭收入才越多。因而,那些干活比人家慢的农民会有紧迫感,而那些干农活麻利、能吃苦耐劳和手脚勤快的人则会受到人们推崇。经常帮父母干活的青少年,也会成为类似“别人家的孩子”而为其他父母教育孩子的榜样。

(三)农民分化与竞争的特征

笔者通过对南方四个村的调研分析,认为20世纪八九十年代四个村的农民分化和竞争有四个方面显著特征。

1.横向分化明显,纵向分化较小

村庄内农户之间的竞争较为激烈。宗族血缘关系淡化,农民家庭核心化程度提高,小家庭从宗族和大家庭中分化出来,成为村庄独立的利益主体和行动主体。宗族对其成员的约束力减弱,个体对宗族的依赖性和依附性降低。横向分化之后出现了或现或隐的比较和较劲,农民家庭的纵向分化逐渐出现。但是由于这一时期农民仍主要以务农为主、副业为辅;在1990年代中后期后开始,农民开始出外打工,出现打工经济,家庭收入结构主要是“半工半耕”。因此农民之间经济上虽有差距,但是差距不是不可逾越,落后者通过努力或者劳动力增加后仍可追赶得上。其结果是领先者不会一劳永逸、总占优势,落后者则不会自甘落后,就使得相互之间的比较和竞争较为激烈。

2.分化的力量与整合的力量并存

农民分化的力量包括国家主导的政权建设、社会运动、新价值观、分田到户等,还有市场化、人口流动和年轻妇女的“外来者”角色等。这些因素将小家庭从大家庭、宗族中拉出来,但是同时,宗族并没有束手就擒、迅速分崩离析,而是通过各种方式维系和加强其内部认同。本文从四个村的调查来看主要包括五个方面一是人民公社解体之后,宗族在组织形式和仪式活动上有所复兴,农民在走出集体之后可以在宗族中获得归属感;二是村庄和宗族的内生规范较强,对外来规则具有一定的抵抗作用;三是本地区内相邻宗族之间争夺山林、土地、灌溉水等资源,及修建祠堂、大型仪式活动等方面的竞争,也会加强宗族的内聚力和认同感;四是宗族对年轻男子参与公共活动的要求比较高,舆论对怕老婆、整天窝在家里的男子不利;五是农村在生产生活及信仰活动中,还有许多事情需要宗族内部的互助合作,诸如红白事、祭祖,等等。这些因素都在一定程度上提高和重塑了农民之间的“自己人”意识,冲淡了相互比较和竞争的强度。

3.村庄竞争的基础是劳动力的竞争

20世纪八九十年代,这四个村的工业化程度都不高,村民家庭的收入不是从资本、信息、技术、管理、社会关系以及建设用地等生产要素中获得,而主要是依赖于劳动力和耕地。家庭耕地多、壮劳动力多,家庭收入就比较高,反之则低。由于耕地需要劳动力去耕作,因此家庭收入的多少主要取决于劳动力的状况。如果家庭劳动力多且强壮,又非常勤劳,那么即便耕地少,也可以在副业、务工等方面获得较多的收入。所以,家庭参与村庄竞争的基础是调动和配置家庭劳动力状况。

4.村庄竞争的主体是年轻人的小家庭

本文通过四个村的调查表明,分田到户和人民公社解体使农民从集体中解放出来,极大地提高了农民的生产积极性,释放了个体家庭的能量,核心家庭成为农村主要的家庭形式和会计核算单位。同时横向上的分化又使得村民相互比较和竞争有了可能。因此,我国农村在1970年代至1990年代结婚的年轻人被置入村庄“竞争社会”[33]之中,其核心家庭成为村庄竞争的主体。

四、压力不均衡分配与资源动员策略

(一)压力的不均衡分配:主要集中在年轻妇女身上

由于农村各个家庭都是从相对平等的集体时代走出来的,到分田到户时,四个村的农户在家庭条件和资源占有上相差无几,表明农户的起点都差不多。在起点一致的情况下,如果某一家跟其他人家有了差距,就会被认为是懒惰、无能和愚蠢的结果,那么对于落后者来说,就是一种抹不掉的耻辱。因而落后者就得把自己的家庭条件搞好来,如果不是要超越人家,至少也要不比人家差。这就会给他们带来压力。对于竞争中的领先者来说,他们并没有将其他农民远远地甩在后面,在村庄中的经济和社会地位还没有达到高枕无忧的程度,很容易被人家追赶和超越。因而,他们的紧迫感和焦虑感也不会小。村庄竞争越激烈,参与竞争的农民的压力和焦虑感就越大。

本文从四个村的调查来看,家庭成员对竞争及其压力的感受是不同的,有的家庭成员感受强烈,而有的家庭成员则对此无动于衷。即竞争的压力并不是均衡地分配到家庭成员的头上,而是有的成员压力大,有的成员压力小。具体而言,在20世纪八九十年代,所调查村庄对竞争压力的分配从大到小渐次是年轻妇女、年轻男子和老年人。

1.弱父代责任、宗族主体与老年人、年轻男子承受较小竞争压力

本文认为,老年人之所以参与村庄竞争的压力感受最小,与几个因素有关。一是父代对子代的责任不强。在所调查的四个村,普遍的情况是年轻人一旦成年尤其是结婚之后,父代对子代的责任就减弱,而子代对父代的赡养义务渐强。子代分家之后,父代对子代的责任基本上没有了,分家时父代将家庭的债务也一并分了子代,由子代来偿付。老人此时没有偿付债务的压力,也不需要干农活养活自己,只等着子代的赡养。至于子代的生活过得如何、有何困难等都是子代自己的事情,而与父代关系不大。因此,子代偿还债务的压力、生活的压力及竞争的压力都由子代家庭来承担,无法传递给父代。二是这一时期的父代一般都有数个子女,前面的儿子结婚分家之后,他们还有负责后面子女的养育,因此也难以顾及子代的小家庭。三是子代结婚成家之后,父代就不再是村庄竞争的主体。子代各方面搞得好,父代就有脸面,但是子代在竞争中失败了,则是子代自己的问题,父代不会因此受牵连,那么父代对子代的竞争就不会过于上心。四是父代是宗族里的长者,他们的宗族观念相对较强,他们更多地将侄子、堂侄子及其他宗族成员当作“自己人”看待,而不是把他们当作竞争对象而要一争高下。

年轻男子之所以对竞争及其压力感受不那么强烈,原因体现在几个方面,一是他们从小生活在宗族里,宗亲观念较强,对其他人有兄弟情义和“自己人”情感,因而相互比较和竞争意识不强。他们把兄弟、堂兄弟当作大家庭中的一员,兄弟、堂兄弟家搞好了,他们脸上也有光。他们很少因为自己家落后而感到羞愧,甚至对自己家庭搞得好不好没有概念,而且这种心理状态在结婚后的前几年最明显。二是“不当家不知油盐贵”,年轻男子不具体负责家庭的柴米油盐、吃喝拉撒等事情,因而难以体会到与其他家庭的差距。三是他们是一家之主,讲人情,好面子,一般不好意思公开跟人计较或者跟兄弟、堂兄弟争夺公共财产。四是男子在宗族里有义务参与公共事务,他们身上更多地体现的是宗族“公”的一面,而“私”的一面被抑制。所以,年轻男子对村庄竞争表现得比较迟钝,不太敏感,他们承受的竞争压力也就不太大。

总体而言,老年人和年轻男子在宗族村落的角色和地位,决定了他们对村庄竞争不敏感。这也说明他们还沉浸在宗族和大家庭“一荣俱荣一损俱损”的伦理和共同利益之中,对小家庭利益的独立性和为小家庭利益奋斗的意识不强烈。

2.“外来者”角色、不安全感与年轻妇女对压力的自我感知

从四个村的调查来看,农村年轻妇女在村庄和家庭中的独特角色则使得她们对村庄竞争最敏感,承受着大部分的竞争压力,甚至可以说正是她们在推动着村庄竞争。

首先,农村已婚年轻妇女在夫姓宗族属于“外来者”角色。四个村都属于典型的宗族性村落,村内实行严格的外婚制。年轻妇女通过婚姻的方式进入夫姓村落但不是“正式成员”,而是依然是夫姓宗族的“外来者”。一方面,夫姓宗族成员包括所有的子嗣,但不包括嫁入妇女;另一方面,年轻妇女也无法完全融入夫姓宗族,她们甚至是夫姓宗族的潜在“分离力量”。因此,年轻妇女往往既属于又不完全属于夫姓宗族,其角色和功能表现出某种矛盾性和模糊性[34]。这样她们就不会像男子那样把夫姓宗族成员当作“自己人”,而是当作熟悉的“外人”来对待,也就是比较和竞争的对象。

其次,农村已婚年轻妇女总有“被欺负”“被驱赶”的不安全感体验。由于年轻妇女的“外来者”角色,使得她们在夫姓村落和宗族最在乎自己的安全感和归属感,最敏感于夫姓村落成员把自己当作“外人”。为此,她们一方面试图融入夫姓宗族,希望在其中获得认可和承认;另一方面,又倾向于构建包括子女、丈夫和女性自身在内的、沃尔夫意义上的“女性家庭”[35]。年轻女性只有在这个小家庭中,才最有安全感和归属感,并且只有依托这个小家庭她们在夫姓大家庭、宗族和村落才有确凿的安全感和稳定性。随着宗族的解体,年轻妇女在夫姓宗族里就愈能感受到不安全感,她们业就愈倾向于退缩到“女性家庭”。“女性家庭”家庭成员越多,尤其是儿子越多,家庭经营得越好,女性在其中就越有安全感。

再次,“男主外女主内”的家庭分工模式,使得年轻妇女在经营家务事中更敏感于与其他家庭的差别。在四个村中,虽然在八九十年代农户家里管钱和做较大决定的是年轻男子,但是家庭的日常开支和迎来送往皆由年轻妇女掌管,她们最了解自己家庭的经济状况,也敏感于其他农户家庭条件的改善。

最后,年轻妇女在村庄里参与人情往来和聚会聊天,主题一般是家长里短,因而对其他家庭状况任何一丁点的改变都了然于心。一方面,年轻妇女需要经营自己的小家庭;另一方面,又对自己家庭与其他家庭的差别(差距)较为熟悉。因此,她们就更容易拿自己家庭与其他家庭进行比较,也容易感受到由差别带来的压力,及容易产生如何改变家庭状况的焦虑和紧迫感。因而,年轻妇女在村庄中就较其他任何群体要表现出更为强烈的竞争性和攀比意识。

(二)年轻妇女参与竞争的资源动员策略

宗族愈是衰弱,年轻妇女就愈是要经营自己的小家庭,宗族对年轻妇女的竞争性的牵制力量也愈弱,那么村庄里的比较和竞争就会愈演愈烈,年轻妇女感受到的竞争压力和改变现状的焦虑感就愈强。为了缓解压力和焦虑,争取在竞争中不落后于人,年轻妇女就有动力调动资源参与竞争。而年轻男子和老年人感受到的竞争压力较小,他们改变家庭现状、参与竞争的主动性和积极性不足,甚至会成为年轻妇女资源动员的阻力。

本文根据四个村的调查,认为在20世纪八九十年代,为了参与村庄竞争,农村年轻妇女主动调动和配置家庭资源的策略包括五个方面。

1.争取当家权

年轻妇女要参与村庄竞争,首要的就是要掌握家庭的决策权。因为只有这样,她们才能按照自己的方式和意志决定家庭资源的配置和流向,确定家庭事务的先后秩序和轻重缓急,安排家庭劳动力投入的领域、时间、方式和强度。如果当家权在老年人或丈夫手中,而他们对竞争的感受和体会又没有年轻妇女那么深刻,那么对资源和劳动力的安排就可能偏离家庭参与村庄竞争的方向,比如给人家帮忙、资助他人、徒耗浪费资源等。年轻妇女不服输的精神和竞争性越强(表现为个性要强),争取当家权的意愿就越强。由此,她们与家庭原来的当家人的冲突就越大。

2.调动家庭劳动力

家庭劳动力是农民家庭最重要的资源,年轻妇女只有充分调动和合理配置家庭的劳动力资源,才有可能在村庄竞争中取胜。家庭劳动力资源包括妇女自身、子女、年轻男子和老年人的劳动力。四个村的调查资料显示,在20世纪八九十年代,年轻妇女甚至将能帮忙干活的青少年子女的劳动力都充分调动起来了,规劝和逼迫他们参与高强度的劳动。(3)许多70后、80后的农民回忆说“小时候过得不幸福,整天都在劳动”,不干活就要挨骂或挨打。在20世纪八九十年代,有青少年因为劳动太辛苦,觉得看不到头而自杀。调动老年人的劳动力帮助带小孩和协助干农活,既能解放年轻人的劳动力,又增加了劳作帮手,从而可以干更多的活、提高家庭收入。家庭中最重要的劳动力是年轻男子,如果该劳动力既强壮又聪明能干,还被充分调动了起来,那么就能很快把家庭经济搞活。若青壮年男子没有本事、没技术,又游手好闲、吊儿郎当、好吃懒做、酗酒赌博抑或体弱多病,那么这样的家庭即使年轻妇女再能干也无济于事,很难有出头之日。为了充分调动年轻男子的劳动力资源,年轻妇女会阻止他们过多地参与宗族或大家庭的公共事务,减少他们义务出力帮忙的次数。

3.过度剥削自身劳动力

本文依据调查你好析可知,那些争强好胜的妇女不仅要将家庭事务安排妥当,也从不吝惜自己的劳动力,把自己当男壮劳动力来使,过度剥削自己的劳动力。在20世纪八九十年代,水村和茶村的年轻妇女在荒地或山上开垦出了许多旱地,有的地方即使只能栽种上十兜蔬菜,也被开垦了出来。尤其是在1990年代,村里有许多男子外出务工,很多年轻妇女就承担起了春种秋收的主活,不少妇女能够犁田耙地。

4.节省家庭资源

对于参与村庄竞争而言,家庭的每一分钱、每一点资源都很重要,不能浪费。节省资源也成为年轻妇女的要务,她们会尽量防止家庭资源流向与竞争无关的事项,主要体现在三个方面。一是在吃穿上节约。四个村的受访者普遍称,他们在20世纪八九十年代基本上一个月或数个月才能吃上一顿新鲜猪肉。小孩也只有到过年的时候才能有新衣服穿。煮饭都要掺杂红薯、土豆之类的杂粮,纯粹吃白米饭的少。二是流向老人的资源减少。农村老人基本的养老资源不能减少,但是年轻妇女会在一些重要节庆时,本该给老年人送礼,却不去送或少送;或者宗族里有老年人生病,本该代表家庭去看望的,年轻妇女可能找个理由而不去。三是年轻男子打牌赌博,既浪费时间又输钱,年轻夫妇会予以坚决阻止。

5.争夺共有资源

本文在所调查的四个村中,许多资源包括土地和房屋属于祖先留下来的共有财产,面积小但共有的人多,难以细分,就保留在那里了。在大家庭或宗族还有权威的时候,如果那家想利用这块共有土地建房子,其他人家会给予方便。但是到了1990年代,大家庭内部的竞争很激烈,谁都想得到那块土地,同时谁都不想让对方占了便宜,于是谁都不让谁,就使得共有土地荒废在村子的中央,既不好看又浪费资源。村子更多的共有资源是父代的资源,为了参与竞争,使自己的家庭占有更多的资源,妯娌之间常为父代的共有资源争得头破血流。在“双抢”的时候,年轻妇女对父代的劳动工具的争夺十分激烈,而且老人的劳动力本身就是妯娌之间必争的共有资源。

五、资源动员、家庭冲突与年轻妇女自杀

(一)资源动员与家庭冲突

农村年轻妇女要节省、争夺和调动资源参与村庄竞争,就要与村庄其他群体发生关系,甚至要占有他人的资源,从而必然要与这些群体发生矛盾和冲突,主要包括邻里冲突、家族冲突和家庭冲突。家族冲突主要是大家庭、五服、房头内部家庭之间为争夺共有资源而发生的矛盾和冲突。妯娌冲突就是典型的家族冲突。邻里冲突房屋邻里、地界邻里之间、生意伙伴之间对相关资源的争夺而引起的冲突。而资源动员产生的最主要的冲突是家庭成员之间的冲突,诸如夫妻冲突、婆(翁)媳冲突和亲子冲突。由于丈夫和老年人是年轻妇女可资动员的最主要的劳动力,尤其是丈夫,如果年轻妇女将他们都充分调动起来了,家庭条件就容易搞好,竞争胜算的几率就大。但是年轻妇女在资源动员中与丈夫、公婆的冲突又是最大、最多的。在各类冲突中,夫妻冲突最多,其次是婆(翁)媳冲突。这说明,即便在家庭中,年轻男子和老年人与年轻妇女也不“一条心”。笔者认为,之所以如此,与几个方面的原因有关。

1.各群体之间对村庄竞争的感受和承担竞争压力的程度不同

年轻妇女的承受的竞争压力和焦虑最重,她们最有动力调动资源参与竞争。而老年人和年轻男子则尚沉浸在大家庭、宗族房头的“田园牧歌”之中,对宗族分化不敏感,因而他们的竞争意识和改变现状的焦虑感不强。所以,一方面,他们一般不会主动调动家庭和自己的劳动力参与竞争,他们甚至将自身的劳动力投入到大家庭、宗族公共事务之中,而对自己小家庭的利益顾及不够。另一方面,当年轻妇女动员他们参与家庭竞争时,他们往往表现得比较迟钝,甚至还会对妇女的动员产生逆反情绪。特别是当小家庭利益与大家庭、宗族公共利益发生冲突时,他们会站在后者的立场、牺牲小家庭利益,从而与年轻妇女的意志发生冲突。也就是说,在20世纪八九十年代,在家庭竞争问题上,年轻男子和老年人没有与妇女站在同一个高度、同一个层面上思考问题,年轻妇女顾及的是小家庭的利益,所以她们认为家庭决策和资源流向都要有利于小家庭的竞争;而年轻男子和老年人容易从大家庭、宗族共同利益出发,对小家庭利益的独立性和竞争性认识不够。因此,双方认识不在一个层面,就不会有一致行动的意愿,年轻妇女若要强行调动年轻男子和老年人的资源,就必然产生冲突。

2.年轻妇女的资源动员意味着挑战传统夫权和父权

所调查的四个村都是宗族特性较浓的村落,夫权和父权是其宗族权力的象征和体现。在20世纪八九十年代,父亲依然是大家庭名义上的当家人,年轻男子则是小家庭的一家之主,只有他们才有权对家庭事务做出决策。而当时的年轻妇女尚被认为是男性的附属,她们要听从男子的指挥,按照男子的指示办事。即便有时看起来是她们自己做主,但其行为并没有改变以男性为主导的行为轨迹和逻辑。而年轻妇女要来调动家庭资源,就意味着要对年轻男子和老年人“指手画脚”,要改变他们主导的行为逻辑,这会给他们带来反感,会遭致反扑,因而要予以反对和纠正。对于传统价值观念比较强的老年人来说更是如此,他们对年轻媳妇竟然敢于在家里颐指气使实在看不惯,如果年轻媳妇还跟他们顶嘴、对着干,他们的气就更大。对于年轻男子而言,当不了妻子的家,或者让妻子当家会被人瞧不起。如果他们什么事都听年轻妇女的,没有自己的主见,或者不能管束自己的老婆,自然会被嘲笑为“妻管严”“怕老婆”。因而,年轻男子会对年轻妇女的劳动力动员有所保留。尤其是在他们与宗族其他男子一起聊天、玩耍和劳作的时候,正好碰上年轻妇女来动员,那么年轻男子就会感受到巨大的压力。

3.宗族对年轻男子的拉力,抵消了部分动员效果

当年轻妇女将丈夫从宗族里拽进小家庭之际,宗族何尝不希望将男子拉住继续为自己服务。宗族的这种拉力表现是宗族对男子的义务规定,譬如有对宗族成员帮扶的义务、有组织和参与宗族公共活动的义务等。只专注于小家庭及其利益,不为大家庭和宗族利益考虑,在宗族内部没有政治正确性。做有损(乃至分裂)大家庭和宗族利益的事情(如争夺共有资源)最为人不齿,而能够让渡利益、牺牲小我则受到称赞。四个村的受访对象称,当时村庄舆论还看不起整天“粘着老婆”“窝在家里”的男子,认为这种人没有“男子气概”“脊梁骨是软的”,而推崇一有空就走出家门跟其他男子混在一起的人。据称年轻夫妇不能一起去赶集,否则男子就被认为“没有男人样”。这几个表现恰恰与年轻妇女竞争的价值目标相反,不可避免地成了其动员的阻力。

4.老一辈家庭多子女的客观条件限制了动员效果

农户家庭一种情况是,前面结婚的儿子分家了,后面还有子女要抚养,那么对于年轻媳妇的劳动力及其他资源动员,老年人分身乏术,无能为力;另一种情况是,所有儿子都结婚分家了(老年人一般会跟小儿子过),这个时候老年人给哪个子代家庭帮忙,都会遭致其他媳妇的嫉妒和埋怨。由此,他们可能谁都不帮,也就是对哪个媳妇的劳动力动员都不予理会。

在这些因素的制约下,年轻妇女的资源动员受到老年人和年轻男子的阻滞,并进而引发了夫妻冲突和婆(翁)媳冲突。那么,此时那些性格软弱、竞争性不强的年轻妇女就会屈从于公婆和丈夫,放弃动员。而那些成功将男子拉进小家庭,又得到公婆鼎力相助的年轻妇女,则意味着年轻妇女成功地动员了家庭资源,其家庭条件就会相对较好。但是大部分情况是,年轻妇女在其动员遭遇挫折后仍不放弃,于是就会产生持续性的家庭矛盾和冲突。这其中一些年轻妇女就在矛盾和冲突中走向了自杀,而大则将她们的家庭矛盾和冲突带到了2000年前后。

在20世纪八九十年代年,四个村的年轻妇女之所以无法在冲突中战胜老年人和年轻男子,与她们在村庄和家庭里的权力和地位相关。这一时期,年轻妇女的权力和地位虽然得到了很大提升,但是还没有超越老年人和年轻男子。老年人在家庭中的权力和地位其实在持续性下降,但他们仍有宗族规范和舆论的支撑,尚能在媳妇面前维持其体面。并且在20世纪90年代以前,在婆(翁)媳矛盾中,作为中间人的年轻男子还或明或暗地站在老年人一边,增加了后者在婆(翁)媳矛盾中的筹码。同时,此一时期夫妻关系虽然变得越来越重要,但仍未超越父子关系成为家庭关系的主轴,丈夫在大家庭和宗族的支撑下对妻子仍有相对的权威。因此,基于权力和力量的对比,年轻妇女在婆(翁)媳关系、夫妻关系中仍处下风,也就无法在冲突实现自己的价值目标。只有到了20世纪90年代中期以后,年轻妇女才在婆(翁)媳关系中占优势,并在小家庭中实现男女平权。

(二)资源动员失败与年轻妇女自杀

年轻妇女在家庭矛盾中没有占到上风,无法实现自己的价值目标,说明她们的资源动员失败,从而意味着她们无法在竞争中取得胜利。为此,有的年轻妇女便在矛盾和冲突中自杀。

从表4可以看出,年轻妇女自杀主要是源于夫妻矛盾和婆(翁)媳矛盾。夫妻矛盾和冲突导致的年轻妇女自杀有39例,占68.4%,婆(翁)媳矛盾导致的自杀有14例,占24.6%。而婆(翁)媳矛盾之能够导致自杀,其中大部分个案都有一个从婆(翁)媳矛盾向夫妻矛盾的转变过程。当年轻妇女与公婆发生冲突之后,没占到便宜,随后向丈夫求助没有得到相应,反而被丈夫骂一通或打一顿,之后才会有年轻妇女自杀。所以,夫妻矛盾和冲突是年轻妇女自杀的主要诱因。

笔者认为,从四个村的调查来看,导致年轻妇女自杀的直接诱因,从夫妻矛盾和代际冲突来看,集中体现在四个方面。

1.劳动力动员失败与年轻妇女自杀

劳动力动员失败包括对年轻男子的动员失败和对老年人的动员失败,这两个方面都有可能导致年轻妇女自杀。对于年轻妇女来说,最迫切需要劳动力动员的时候是在农忙的时候。农忙需要抢时间,年轻妇女即便使出浑身解数也难以忙得过来,于是需要高密度和高强度的劳动力动员。如果此时丈夫和公婆都无法被有效动员起来,年轻妇女就容易对二者产生怨恨和愤懑的情绪,进而导致激烈的家庭矛盾;而如果她们通过吵闹都无法达到目的时,就可能愤而自杀。据笔者统计,年轻妇女的自杀多出现在春耕、“双抢”和秋收时节,其中以“双抢”时最多,次之是春耕,再是秋收。这与“双抢”时劳动时间紧、劳动强度大有关,因为晒谷每天都要“抢天气”,而春耕也需要抢时间。

这四个村由夫妻矛盾引起的年轻妇女自杀有39例,其中有27例是由夫妻普通矛盾引起的。这里的普通矛盾就是因为在农忙季节,年轻妇女累死累活地劳作,而其丈夫却既不帮忙干农活,还不体谅她们的辛劳和苦心。于是在年轻妇女的劳动力动员时产生矛盾,丈夫打骂了年轻妇女,直接造成她们的自杀。年轻男子不干农活的主要表现,一是跟家族成员聊天打牌。有多达20个案例都是年轻妇女在需要帮忙时找不到自己的丈夫,而后来找到的时候才发现丈夫在某个家族兄弟或叔伯家里悠闲地打牌,为此发生冲突。二是年轻男子懒惰不愿意多干活。农忙正需要劳动力外出干活,如太阳正好要晒谷,或者天要下雨时要抢收稻谷,而年轻男子却懒洋洋躺在家里睡大觉,怎么都叫不动。三是年轻男子酗酒后无法干活。不干活的男子,在年轻妇女看来就是“不顾家”。当对他们的动员无效时,年轻妇女就会产生失望乃至绝望的情绪。因而,年轻妇女将自己的辛勤劳作和对家庭的苦心经营,与丈夫不听调动,还躲在外边打牌或在家睡大觉相对比,就会产生委屈和怨恨的情感体验,会因“看不开”或要对丈夫进行报复而自杀。

案例1 茶村的某妇女,二十几岁,很勤劳,每天都扎在地里面干活,村里人觉得她从来不觉得累。1988年农忙的中午,妇女还在忙着晒谷子。而她需要帮忙时,却怎么也找不到自己的丈夫,后来才听说丈夫在本房的一个叔家打牌,她到叔家见到了正悠闲打牌的丈夫,气急之下将牌桌上的牌都撕烂了,并把丈夫往家里拽。丈夫犹如受到奇耻大辱,不仅不回家,还将妇女打了一顿。妇女一气之下回家便喝了农药自杀。

年轻妇女对老年人的劳动力动员失败主要表现在两个方面,一个是老人不帮忙带小孩。据调查,在四个村中,20世纪七八十年代结婚的年轻妇女一般有三五个小孩,九十年代结婚的年轻妇女有两三个小孩。照顾小孩需要耗费大量的时间和精力,而家务事和田间劳作又忙得不可开交,因此年轻妇女希望公婆能够帮忙带小孩。但是公婆也有自己的事情要做,或者子女多帮不过来,没有帮忙带小孩,由此导致年轻妇女怀恨在心而发生冲突。二个是老人不帮忙干农活和提供相关帮助。在农忙时节,年轻妇女希望公婆能够协助自己干些杂活、轻便活,以解放壮劳动力;或者希望公婆优先提供生产工具,这样就便于抢时间干农活。但是老年人要么闲着也不帮忙,要么自己也要干活帮不了忙,这些都会引起婆(翁)媳矛盾。此时,若公婆还得理不饶人时,媳妇就可能以死来报复公婆。也有年轻妇女对公婆向子代进行劳动力和资源输入时未一碗水端平,而与公婆闹矛盾自杀的。

案例2 茶村某年轻媳妇,自杀时30岁。在农忙的时候,该媳妇要求公婆给自己带孩子,以便自己能腾出手来忙农活,而公婆也有自己的活要干,顾不上来照看孙子。更让媳妇恼火的是,媳妇要求公婆帮自家抢收早稻,公婆非但不帮忙,还跟自己争夺劳动工具。由此引发激烈争执,最终导致媳妇自杀。

案例3 贾姓妇女,七房杜人,1998年上吊自杀未遂,当时只有32岁。贾怪婆婆没有一碗水端平,多照顾了另外一个儿子,总认为婆婆不公平,婆媳关系闹得很僵。有一次与婆婆争吵时,丈夫也与她吵了起来,且随后动手打了她。贾回到房间后便上吊自杀,送到医院抢救后没有死亡,但有三天三夜喉咙不能发声,状况很凄惨。

2.无效劳动力与年轻妇女自杀

在以劳动力为基础的村庄竞争中,年轻男子是家庭参与竞争的顶梁柱。但是有些年轻男子即便被调动了起来,也属于无效劳动力,无力支持年轻妇女的家庭竞争。四个村中有两种情况,一种是,年轻男子没有本事。这些男子属于典型的老实巴交的人,没有技术,没有想法,手脚不灵便,脑袋不开窍,即便干农活都比别人慢半拍,同样条件下农业收入比别人少。年轻妇女依靠他们只能维持基本的生计,而无法使家庭条件得到改善,更无法过得比别人好。另一种情况是,年轻男子体弱多病,没有农业生产能力,也无法获得农业外收入,还要花钱治病,因此会使家庭陷入绝对贫困状态。这两种情况都会让竞争性强的年轻妇女陷入绝望,而对未来看不到希望。基于这种心态,年轻妇女容易将所有不利状况都怪罪于丈夫,埋怨丈夫无能和没本事,认为自己嫁错人了,并动不动就拿丈夫出气。如果年轻妇女的身体也不好的话,她们的情绪就更悲观,容易产生轻生念头。据调查,在四个村中,因无效劳动力而导致的年轻妇女自杀共有5例,年轻男子自杀的也有5例。

案例4 水村的曾好叶,20世纪90年代初自杀身亡,自杀时不到30岁。他的丈夫是个老实人,没有多少能耐,家庭的各方面都比亲戚和左邻右舍差。而她的几个姐姐都嫁了有本事的人,其中有一个姐夫是县一中的老师。为此,她觉得没面子,但自己怎么努力都无法改变现状,只能埋怨丈夫,有事没事就找丈夫茬,生事泄愤。自杀前半年,她被查出得了结核病,花了很多钱、吃很多药都不见效。有一次,她因小孩子的一只鞋掉了而与丈夫发生口角,想不开喝药自杀。

案例5 水村的曾某,在20世纪90年代喝过三次农药。她老公忠厚老实,没有什么本事。她就经常在家骂老公“这没用,那比不上人家”,有时骂多了,他老公也会发火,怒斥她。她为了吓唬老公,共吃过三次农药。第一次喝药剂量没把握好多喝了点,被抬到镇医院,回来跟村里妇女说被整得要死。后来把握了度,喝一小口,在村里杨医师诊所打了一针就好了。最后一次只在嘴边涂了点农药,能让人闻到农药味道,装着要死的样子。

3.资源节约与年轻妇女自杀

我国农村年轻人结婚分家之后,各方面竞争压力接踵而来,除了要调动劳动力“开源”之外,作为家庭主妇的年轻妇女还要把握“节流”的一面。除了减少家庭生活开支之外,年轻妇女还有几种节流方式。一是减少对公婆的资源输入。包括重要年节不再送礼给公婆,容易引发婆(翁)媳矛盾,造成老年人激愤自杀,有的妇女也因此而自杀。还有如老年人向儿子伸手要钱时,媳妇会予以阻止,也会引发矛盾,如果丈夫执意站在公婆一边,会引发激烈的夫妻矛盾,年轻妇女可能因此威胁自杀。还有的情况是,年轻媳妇为了节省开支而企图占婆婆家的便宜,如经常拿婆婆家的柴米油盐或生活生产工具等,从而引起公婆的反感。二是阻止丈夫给兄弟家帮忙干活或者借钱借物给兄弟家。有些妇女自杀的个案显示,在未经妻子同意或不知情的情况下,丈夫就给兄弟、堂兄弟家帮忙干活,会让年轻妇女产生极大的被蒙骗感和排斥感,以及吃亏上当的体验。

案例6 水村的梅某对家里的分工是,自己负责家务事和旱作物,丈夫在附近的煤矿上班,还兼水稻种植。1998年夏天的一个下午,梅某从地里干活回来,未见丈夫在家,以为上班还没回来。后来从邻居那里了解,丈夫这一天都没去上班,而是在给近房兄弟盖房子,而且是主动去帮忙的。为此,梅某气急败坏,赶到工地硬要把丈夫拉回家。丈夫自然不愿意,梅某就开始破口大骂,令主家十分尴尬,而丈夫也觉得丢脸了,于是扇了梅某两耳光。梅某被打之后委屈万分,哭着说“你再不回去,我就死给你看”,于是飞奔回家。在场众人见状,怕梅某回去寻死惹出事端,便叫丈夫追了回去。接受笔者访谈时,梅某说,回家喝药是做给丈夫看的,就是要逼他回来,家里一大堆事要做,还给别人免费当“长工”。

4.争取当家权失败与年轻妇女自杀

农村除了这些资源调动的当家权外,还有诸如按照自己意志对家庭事务先后次序的安排的失败,也是妇女自杀的重要线索。年轻妇女是按照竞争优先的原则安排家庭事务,但年轻男子没有这方面的考虑,因此容易促发家庭决策上的冲突。笔者调查的茶村有一个典型案例,吴姓年轻妇女与丈夫商量盖楼房事宜,吴认为人家很多人家都盖了,自己家也要尽快盖起来,尤其不能落在某某家之后。而其丈夫则考虑到家里的钱还没有攒足,坚持推迟一段时间再盖。吴则不同意丈夫的意见,认为就是借钱也要盖房,或者先盖起来等有钱之后再装修住进去。夫妻二人各持己见,互不相让,由此吵了起来。随后,吴就去村农药代销点买了瓶农药,拿回家就喝药自杀了。

(三)熟人社会、自杀传染与年轻妇女自杀

自杀传染是指自杀事件经由媒体报道而被他人知晓后,极易提升社会自杀率。自杀传染现象的前提是,同一社会中某类群体具有共同的社会认同心理,当他们获知他人自杀身亡的消息智慧,可能是被鼓励了勇气或可能是提供了操作的模板,进而使他们更容易实施效仿行为。从农村年轻妇女自杀集中于20世纪八九十年代来看,年轻妇女的自杀行为确实与自杀传染有关系。农村年轻妇女自杀传染性主要表现为在时间上具有聚焦性。本文的调查分析显示,年轻妇女自杀主要集中在1985年至1994年这10年之间,而自杀峰值则出现在1990年左右。在自杀方式上也有传染性,年轻妇女主要的自杀方式是喝农药,其次是跳水和上吊。

农村年轻妇女自杀行为之所以能够被传染,首先与农村是熟人社会有关。熟人社会内部具有信息透明和对称性的特点。农民之间因为面对面的交往较为频繁,信息的沟通与传递相对通畅和及时,村庄内及周边地域所发生的事情,无需经过现代公共和社交媒体的报道而能够很快被口口相传而广为人知。而农村年轻妇女自杀属于非正常死亡事件,不仅会在夫家村庄被传播,在妇女的娘家村庄也会成为舆论焦点,从而使得年轻妇女在得到自杀信息后相仿相关行为。而当年轻妇女外出务工后,她们与村庄的即时的信息联通受阻,也就意味着切断了自杀传染的信息源。2000年以后农村年轻妇女锐减与她们的迁移有关系[36]。其次,年轻妇女有共同的社会心理认同有关。在同一村庄内部年轻妇女面临着同样的竞争压力和心理焦虑的问题,且家庭资源调动越不力的年轻妇女的压力和焦虑越大,这为自杀的传染提供了社会心理基础。一旦村庄内部有年轻妇女自杀之后,无论既遂还是未遂,都可能激发其他具有相同心理认同的年轻妇女予以效仿。笔者认为,从四个村的调查来看,农村妇女自杀传染有几个方面的心理基础。

1.绝望型心理

绝望是指一个人在对自身和家庭及周遭环境做了全面而系统的分析之后,对自己、家庭、世界和未来所持的消极观念。年轻妇女在竞争压力的支配下,企图调动家庭资源参与村庄竞争,缓解竞争压力,然而受制于自身的权力和地位,无论自己怎么努力也无法充分动员家庭资源,或者劳动力资源本身是无效的,而对自己家庭的未来生活和家庭竞争丧失信心,并陷入绝望和痛苦的泥淖。在看到有年轻妇女自杀之后,她们也可能会效仿该行为,以实现彻底解脱。在四个村中,共有10例是年轻妇女因绝望心理而自杀,其中有5例是由于丈夫无能或生病使家庭处于绝对贫困,另有5例则是资源动员失败,年轻妇女皆无力改变现状而自杀。绝望型自杀是典型的因家庭竞争无望带来的自杀。

2.报复型心理

在所调查的四个村中,年轻妇女对自杀后的世界有想象,一个是自杀后,娘家会来“打人命”,会对夫家(丈夫或婆婆)进行包括物质、肉体和精神上的惩罚;一个是自杀死亡在当地信仰中属于“凶死”,死者会变成“厉鬼”来纠缠夫家,这会给夫家的生活蒙上阴影。由报复心理导致的自杀占了年轻妇女自杀总量的一半(50.9%),说明年轻妇女与丈夫和公婆形成了强烈的对峙,矛盾难以化解。一方面,年轻妇女由于感受到巨大的竞争压力,不仅过度剥削自身劳动力,对家庭的资源动员也充满期待。但是另一方面,丈夫和公婆不仅对自己的动员不理解、不支持和不配合,还对自己恶语相向、拳脚相加,年轻妇女会由此生发强烈的怨恨情绪和报复心态。年轻妇女的报复心态是,“既然你不给我好过,我死之后你也不会有好日子”。一旦出现这种自杀并使夫家得到相应的“报应”之后,其他有同样心态的年轻妇女就可能做出同样的行为。

3.威胁型心理

有些年轻妇女虽然在资源动员中遭遇了挫折,但是她们并没有对生活和竞争丧失信心,而是相信通过发出自杀威胁可以成功调动丈夫和公婆的资源。一旦有这种成功案例,其他妇女就会纷纷效仿,使“自杀威胁”成为20世纪八九十年代年轻妇女普遍采用的资源动员手段(所谓“一哭二闹三上吊”)。笔者在所调查的四个村中,共有14例威胁型自杀。“自杀威胁”并不是以“死亡”为目的,而是把自杀作为达到资源动员目标的手段,因此自杀的方式一般不是上吊、投河、跳楼等,而是喝农药,因为喝农药容易控制计量。具有威胁心理的自杀者多为自杀未遂者。由于人们对年轻妇女自杀后有想象,通过“威胁自杀”来动员家庭资源一般都能凑效。在茶村有这么一个案例,一对年轻妇女吵架,妇女倒在地上不吃不喝,威胁丈夫说要自杀。丈夫知道这是惯用伎俩,便没有搭理她。但是婆婆却担心媳妇真自杀,怕其娘家人会来打人命,就先喝药自杀了。媳妇一听婆婆死了就不再闹腾了。

六、结论与讨论

分化、竞争与社会压力是现代性后果,农村年轻妇女自杀潮则是现代性进村的产物。农村年轻妇女在竞争压力不可调和的情境下走向自杀。归结起来,在20世纪八九十年代,农村年轻妇女的压力和焦虑源自三个方面。

(一)农民分化之后村庄家户之间的比较和竞争所带来的结构性压力

在传统农村社会,血缘集团如大家庭、房头和宗族是作为一个整体参与与其他血缘集团的竞争。小家庭是宗族结构的一部分,它们不是竞争的主体。因而在血缘集团内部,小家庭之间不存在激烈的竞争,也就较少有竞争带来的社会压力。现代性进村之后,推动了血缘集团的分化,小家庭的利益就越来越独立,小家庭之间在狭窄的空间和密集的熟人社会交往中,就会出现相互比较和竞争的现象,进而会相互给予对方压力。小家庭成为竞争的主体,村庄也就变成了“竞争社会”,小家庭必须直面竞争及其所带来的社会压力。竞争压力在不同经济社会条件的家庭之间进行不均衡分配,越是经济条件不好的家庭,感受到的竞争压力就越大,反之则小。

(二)年轻妇女“外来者”角色在面对村庄竞争时所感受到的压力

由于家庭成员在宗族和村落里的地位和角色的差异,不同家庭成员对竞争压力的感知有所不同,进而形成了竞争压力在家庭成员中的不均衡分配。作为村庄和宗族的“外来者”的年轻妇女对农民分化及其竞争不安全感和不稳定性最为敏感,那么她们所感受到的压力就最大,而老年人和年轻男子对小家庭利益的独立性认识不清,因而相对来说一般对竞争压力的感受不深。

(三)年轻妇女在家庭权力结构中的地位使其难以调动家庭资源所带来的压力

年轻妇女对竞争压力的感知最大,那么,调动资源参与竞争就主要成了年轻妇女的事情,而老年人和年轻男子则成了被动员的对象。被动员对象对竞争压力感受越不深,被动员起来的难度就越大,从而使得年轻妇女在资源动员中的压力和焦虑就越大。为此,年轻妇女就要加大动员的力度和强度,那么她们跟被动员对象的冲突也就越大。在20世纪八九十年代,由于年轻妇女在家庭权力结构中的地位和资源禀赋尚不足以动员老年人和年轻男子,因而她们的动员很可能失败,那么她们面临村庄竞争失败的压力和焦虑就很大[37]。

在这些因素的综合作用下,农村年轻妇女身负巨大的社会压力。若压力及其焦虑长期无法化解和缓和,年轻妇女就很可能在负性事件如婆(翁)媳冲突、夫妻矛盾诱发下走下自杀。

年轻妇女的自杀是对农村传统宗族及家庭权力结构的最决绝的抗争。年轻妇女要参与村庄竞争,就得调动家庭资源,尤其是家庭劳动力资源,这样就必须触碰传统的家庭关系及其权力结构。年轻妇女利用宗族性村落的信仰与对自杀后果的想象,来对抗宗族及家庭本身。无论是老年人还是年轻男子,一般会怯于年轻妇女的自杀,不得不向其妥协,从而使得家庭关系及其权力结构向着有利于充分调动家庭资源的方向发展。这说明在竞争压力下,年轻妇女通过自杀或威胁自杀对家庭关系及其权力结构进行了强制性调整。年轻妇女最终于20世纪90年代中后期,在一定意义上将年轻男子拽进了小家庭,他们同年轻妇女一道为小家庭独立的利益服务获得了正当性。进而,年轻男子和年轻妇女感受到了同样的竞争压力,从而会齐心协力参与村庄竞争。而老年人在家庭中的权力和地位迅速下降,年轻妇女对他们的劳动力动员要容易得多。2000年以后,农村年轻妇女的资源动员目标得以实现,而迁移流动又使年轻妇女远离村庄自杀传染源,其自杀现象也就快速减少。