以黄宾虹为中心探究国画研究室对民国艺术教育体系的影响

阳 烁

(中国艺术研究院,北京 100029)

民国初年,社会体制的转变带来了艺术权力体系的转变。公丕普指出,士人阶层曾经是艺术话语权力的拥有者,他们建立了“以笔墨为主要形式、以文字为主要内容的核心艺术系统”,他们是“艺术史和艺术理论的直接阐释者”,同时还是“政治力量的行使者”[1]。但是在民国时期,科举制度被废除,以士人阶层为中心的艺术权力体系被新的体系所取代。新兴的知识分子发起新文化运动,这是一场对于传统文化的革命。他们给国画贴上了“衰败”的标签,提出用西画的写实来改造中国画中的写意文人画与摹古派:“若想把中国画改良,首先要革王画(指王石谷的画——引者按)的命。因为改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神。”[2]另一方面,士人阶层“不仅在参与统治运作的管道上失去保障,经济力也因特权身份丧失而被大幅度地削弱,代之而起是以往受尽歧视的商人阶级”[3]。商人阶层的世俗趣味逐渐影响到了当时绘画作品的潮流。据石谷风回忆,民国时期的画坛流传着一句话,“穷山水、富花鸟、饿不死的人物画”[4]30。山水文人画在民国艺术市场沦落到了曲高和寡的境地。

除了新兴知识分子和艺术市场之外,新兴的艺术教育组织机构也成为新的艺术话语权力体系中的利益相关者。现代教育制度兴起,全国各地都开始兴办美术教育院校,学校专业教育形式逐渐取代民间传统的师徒相授的教育形式成为主流。当时北平涌现了许多开设美术专业的院校,有名的包括国立北平艺术专科学校、京华美术专科学校、辅仁大学等。这些院校不但开设有国画系,还增设了西画系。与现代学校一同出现的还有图书馆、博物馆等公共教育设施。例如,民国初年成立的第一所国立艺术博物馆古物陈列所的出现让学生们近距离接触到古代书画原作,起到了辅助美术教学的作用。另外,民间还涌现了许多艺术社团,如中国画学研究会、北京大学画法研究会、雪庐画社等。这些社团也会定期组织会员一起上课,以及举办展览等活动。

本文所关注的国画研究室也应该被算作艺术教育体系中的一员。虽然它不属于独立的艺术院校,但它的组织形式与学校类似——针对全社会招生,采取分科(山水、花鸟和人物)制度,并且聘请导师对学员进行实践和理论辅导。与一般的艺术院校相比,国画研究室的优势在于它隶属于古物陈列所,因而拥有大量的古代书画资源可以用于临摹教学。学员们在研究室除了一周三次的临摹古画以外,每周有一次理论学习课程,而黄宾虹正是负责讲授书画理论课的导师。本文希望以黄宾虹为切入点,了解国画研究室导师们的社交网络,还原国画研究室的教育思想和理念。并且试图了解,在当时的语境之下,黄宾虹给国画研究室带来了什么?通过黄宾虹以及其他导师们的教育理念和方式,国画研究室在当时整个北平艺术教育体系中又扮演着何种角色?对于民初艺术教育有何影响?

本文分为三个部分:第一,对于黄宾虹的生平经历作出简要介绍;第二,讨论黄宾虹在国画研究室的社交网络;第三,讨论黄宾虹与国画研究室对于当时民国艺术社会的教育输出。

一、黄宾虹其人

黄宾虹(1865—1955),名质,字朴存,安徽歙县籍,祖居潭渡村。在黄山的丰乐溪上有一处名胜为“宾虹亭”。前清李斗的《扬州画录》记载有“虹桥烟雨”,称潭渡黄氏世代居住于此,因此取“宾虹”为号。[5]552黄宾虹的祖上是书香门第,明清以来出了不少文人和画家:从祖黄碧峰,善音律,工梓刻,精丹青;族祖黄白山,著作甚丰,有《字诂》《义府》编入四库;白山之子黄吕,号凤六山人,诗书画印,人称“四绝”;歙西黄氏一族,画家辈出,知名者有黄柱、黄思成、黄椅、黄文吉、黄熙等。[6]4黄宾虹的父亲喜欢古今书籍书画,黄宾虹常常在一旁聆听教诲,目识心记,并仿效涂抹。[5]560有一位倪翁教导黄宾虹画画“当如作字法,笔笔宜分明,方不至为画匠”。[5]560黄宾虹还向家里和亲友所藏的古书画进行学习:“家有白石翁画册,所作山水,笔笔分明,学之数年不间断”;“有董玄宰、查二瞻画,尤爱之。习之又数年”。[5]560-561

根据黄宾虹所长居的地域,他的一生可以大致分为四个时期:

1.金华、歙县时期(1865—1907):支持康梁维新,学习古代文化,兼习绘画、金石。

2.上海时期(1907—1937):前二十年,他先后任职于神州国光社、商务印书馆、有正书局,主要从事文字和美术编辑工作。后十年,他逐渐转向于绘画教学和成为专职的山水画家。

3.北平时期(1937—1948):应邀赴北平审定故宫书画,并任教于国立北平艺术专科学校(简称“国立艺专”)和古物陈列所国画研究室。此时主要身份为鉴定家、国画理论教师和专职画家。

4.杭州时期(1948—1955):赴国立杭州艺术专科学校任教,并度过晚年。[7]

本文所关注的是黄宾虹与古物陈列所发生关系的北平时期(1937—1948)。1937年,黄宾虹应邀北上为故宫鉴定书画,其间遭遇了卢沟桥事变而滞留北平,一住就是十年时间。在此期间,日伪政权占据北平,并且在北平艺术圈也掀起涟漪:如北平的艺术院校聘用日本人为教授、辅佐官等;又如联合中日画家举办一些展览等活动(1)例如大东亚美术展览会(1942)、中日画家恳谈会(1944)等。。黄宾虹对此表达了自己的民族主义立场。他所在的国立艺专聘用日本教授并提倡“新的国画”时,指出“太阳光下无新物”[8]。他拒绝了国立艺专的日本辅佐官欲为其庆贺八十大寿,还对日本旧友荒木十畝多次避而不见。[4]39-41抗日战争后期,黄宾虹遭遇了物资不足,物价飞涨的困难。困难到什么程度呢?当时北平大米短缺,“白米合中储币三千左右一包,尚不易得”,黄宾虹几近断粮[9]470。石谷风借由济南铁路局张海清给黄宾虹运送大米,黄因此向张赠送自己的画作,张在短短一年多时间竟得到百余幅,遂将自己的屋子命名为“百黄斋”[10]。绘画用品价格也飞涨(2)1944年,《华北新报》详述了绘画用品的狂涨情况:一张六吉料纸九元(前四分),礬棉连十元,煮硾宣十三元,小白云笔十三元,蟹爪笔七元(前四分)。参见佚名:《画家们的苦恼》,载《华北新报》,1944年10月25日。,甚至连油画家都改行画起了国画:“纸笔颜色均不易购,诸油画家纷纷具习国画。”[11]210

黄宾虹留在北京的那年是72岁,已经过了呼朋唤友、广为社交的年纪。他这样形容在北平度过的时光:“伏居燕市将十年,谢绝酬应,惟于故纸堆中与蠹虫争生活,书籍金石字画,竟日不释手。”[5]562也许正是因为北平时期的黄宾虹不重社交,使得他这段时期的社交网络没有得到较好的梳理与研究(3)在北平时期,除了黄宾虹与傅雷的书信交游被重点研究之外,黄宾虹与其他人的交流缺乏系统的研究。黄宾虹与傅雷的关系考参见罗清奇:《有朋自远方来:傅雷与黄宾虹的艺术情谊》,上海:中西书局,2015年。。在此时期,黄宾虹不仅在古物陈列所国画研究室讲授国画理论,还任教于北平艺术专科学校、京华美术学院、雪庐画社、佛画研究班等组织。他不仅与当时的艺术社团中国画学研究会有一些交集,还拥有一批对于金石、诗歌有共同兴趣的朋友。以往的研究往往关注的是黄宾虹的艺术家身份,而忽视了黄宾虹其实也是一位伟大的艺术教育家。本文将聚焦于黄宾虹与国画研究室的关系,通过书信、年谱、传记等资料来还原黄宾虹在国画研究室的交游,以及他和他的同事作为教育者在当时时代是如何发挥作用的。(4)书信资料参见黄宾虹:《黄宾虹书简》,上海:上海人民美术出版社,1988年;黄宾虹:《黄宾虹文集·书信编》,上海:上海书画出版社,1999年;黄宾虹:《黄宾虹书信集》,上海:上海古籍出版社,1999年;黄宾虹:《编年注疏黄宾虹谈艺书信集》,北京:人民美术出版社,2016年。年谱资料参见裘柱常:《黄宾虹传记年谱合编》,北京:人民美术出版社,1985年;汪己文、王伯敏:《黄宾虹年谱》,见《黄宾虹画集》,杭州:浙江人民美术出版社,1985年;赵志钧:《画家黄宾虹年谱》,北京:人民美术出版社,1992年;王秀中:《黄宾虹年谱》,上海:上海书画出版社,2005年。

二、黄宾虹与国画研究室的其他导师

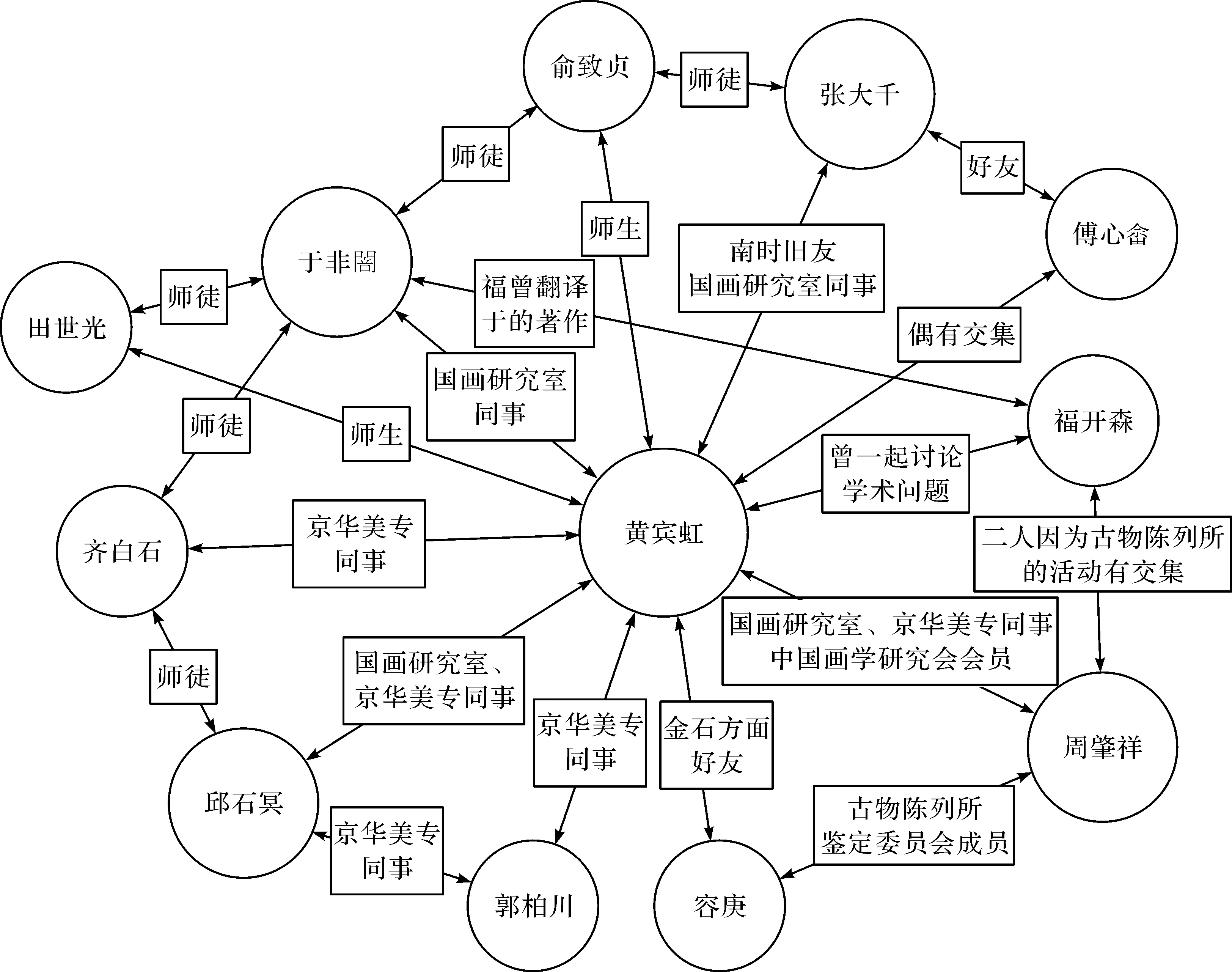

国画研究室聘请了张大千、于非闇、黄宾虹、邱石冥、周肇祥等画坛名人担任导师(5)石谷风的口述史中提到国画研究室聘请了张大千、于非闇、黄宾虹、邱石冥等为导师。本文发现周肇祥偶尔会现身于国画研究室毕业展等活动,但可能由于参与次数较少或参与时间较短,较少有文献提到他的这段经历。参见石谷风:《亲历画坛八十年:石谷风口述历史》,南京:江苏文艺出版社,2014年;佚名:《内政蒋部长来平视察古物陈列所国画研究室师生参加欢迎摄影》(照片),载《艺林月刊》,1937年第91期。。下面,本文将逐一讨论黄宾虹与这几位同事的社交情况。

(一)张大千

和黄宾虹一样,张大千也是由于中日局势而困居北京,并就此契机出任了古物陈列所国画研究室导师,但他第二年就逃往四川去了。因此,他俩在国画研究室共事的时间只有短短不到一年时间。

黄宾虹与张大千早在1928年的上海就已熟识。黄宾虹先认识张大千的哥哥张善孖(一位擅长画虎的画家),后通过其兄的引荐认识的张大千。当时他们三人同住在上海西门路西成里的一栋楼里,黄宾虹住楼上,张氏兄弟住其楼下。黄宾虹曾与张氏兄弟关系亲近:他们与志同道合的其他五人一起组建了“烂漫社”,还出版了《烂漫画集》[12]53;他们还曾一同长途跋涉到黄宾虹女弟子顾飞的顾氏桃园观赏桃花,并在赏花之后合作一幅《红梵精舍图》[12]58。

黄宾虹年长张大千35岁,与其老师曾熙、李瑞清是平辈老友,所以张大千应当视黄宾虹为长辈。也许是因为年龄的悬殊,二人虽然早已相识,但在北平的私下交往并不十分频繁。例如,黄宾虹1937年初到北平时频繁拜会友人,包括周肇祥、溥心畲、赵太侔、金城、汪采白、汪慎生、罗复堪等,然而张大千并未在这份名单中。根据王中秀的《黄宾虹年谱》,两人的交集载有以下几条:

1938年4月,与江朝宗、徐世昌、钱桐、周肇祥、福开森、张大千、于非闇一同于福开森府邸花园赏花。[9]405-406

1941年,门生戴云来信欲组“黄(宾虹)张(大千)同门会”,回复“勿蹈标榜之习,须从学问上用功”。

1943年,黄宾虹写下《八十自叙》刊于《黄宾虹书画展特刊》,其中提到他曾与张大千、傅心畲、寿石工等相聚于中山公园,寿石工开玩笑提到“大千”之名借用的是黄宾虹的笔名:“张大千名满南北,诸君亦知其假借于黄宾虹,至今尚未归还乎?请诸君决议。即以《真相画报》为证,众乃大笑。”[9]456

1947年初,张大千来北平,黄宾虹与之相见,谈及敦煌壁画:“在甘肃留存壁画,欧人摄影精印,所见仅北宋时物,僧徒绘画,非名手笔。张大千君来平曾谈及之,其临本有十余幅,南方展览矣。”[9]479

张大千曾在其口述史中提到“大千”是松江禅定寺逸琳老方丈为其取的法名[13]。对于“大千”究竟是方丈赐的法名还是借用的黄宾虹的笔名,包立民有过专门的讨论,在此不再赘述。本文想强调的是,黄宾虹和张大千的关系并不像表面上那么和谐。包立民甚至指出,张大千门人在为其撰写的祝寿文中提到的“张大千用他所画的假石涛换了黄宾虹的真石涛”一事,正是张对黄的反击。[14]本文猜测,黄宾虹可能早就因张大千吹嘘“假石涛易真石涛”一事心怀不满。黄宾虹1942年给苏乾英的书信中就曾这样评价张大千:“近人之画,耐人寻味者实以无多,蜀人张大千之画,市人多好之,然薄而无味,且富江湖气,实无足取。人言其作石涛画可以乱真,此乃无识之言,石涛之画,浑厚自然,大千之画,轻薄造作,其相去不知几千万里。此唯明眼人识之,然今真知画者亦已无多,遂令此辈跳梁画坛之上,是可叹耳。”[9]444

(二)于非闇

与黄宾虹在国画研究室共事时间最长的艺术家是花鸟画家于非闇。从1937年国画研究室成立,到1945年关闭,二人一直一同担任国画研究室的导师。于非闇和张大千是同辈密友,黄宾虹对于他而言则是同事和长辈。据石谷风、吴文彬回忆,钱桐所长规定凡逢黄宾虹讲课,国画科同学不分年级一起来上课,不论导师还是职员,一律旁听,这种规定造成了前排导师座上张大千、于非闇等处于遭同学窃笑的尴尬情境地。[9]441

本文通过查阅黄宾虹年谱和于非闇的自述性文章,除了参加国画研究室、中国画学研究会的一些展览和活动外,并未发现有关二人私下交游的记载。(6)本文还参考了于非闇在《晨报》《北平晨报》《实报》《新民报》任编辑时以笔名“非厂”“闲人”发表的自述性文章。但是据黄宾虹的妻子宋若婴的回忆:“当时同在北京教书的画家有陈半丁、于非闇、汪慎生等,他们之间时有往来。”(7)宋若婴:《黄宾虹回忆录》,见浙江省博物馆档案,1962年。二人不仅同在国画研究室和国立艺专教书,并且在金石研究方面志趣相投:“于非闇自幼喜好金石碑刻,收集古印符玺的印谱印存,从周秦小玺到汉魏官私印,在报刊上发表文章讲解印文,介绍历代治印名家,品评其刀法情态。”[15]然而,二人在性格上也有一些强烈的反差,相对于黄宾虹严肃的学者形象,于非闇继承了八旗子弟对于花鸟虫鱼的喜爱,并且还将爱好玩出了门道,出版了相关的书籍。(8)参见于非闇:《都门艺兰记》,晨报出版部,1928年;于非闇:《都门钓鱼记》,晨报出版部,1928年;于非闇:《都门豢鸽记》,晨报出版部,1928年。于非闇和福开森也时有往来,他所著的《都门豢鸽记》还被福开森翻译成英文于1940年出版发行。于非闇20年代曾向齐白石学画大写意花鸟,后又听取张大千建议研习工笔重彩花鸟画。于非闇逐渐形成从生活中塑造形象,从传统的写生技法中进行创作的写生心得[16]。于非闇也逐渐从喜爱花鸟、把玩花鸟,进而熟悉花鸟、表达花鸟。他也将写生运用到了国画研究室的教学当中,影响到了田世光、俞致贞等学员。

(三)邱石冥

邱石冥也曾担任国画研究室的导师,但在他的自述文章和他人的回忆文章中都不见提起他这段往事。邱石冥的另一个身份是北平私立美术学校——京华美术学校的校长。陈昌繁指出:“早年邱先生在京也曾卖过画,四处兼课,将收入裨补学校经费之不足。”[17]邱石冥很有可能只是短暂的在国画研究室兼职担任导师,学校经费勉强可以维持了之后就把更多的时间花费在维持京华美术学校的运营上。

黄宾虹当时也任教于京华美术学校。邱石冥和黄宾虹在不同的系,邱教授花鸟画,而黄则为山水画教师。邱石冥和黄宾虹除了学校活动上的一些交集,似乎并没有太多的往来。据毕业于京华美术学院的王学仲回忆,黄宾虹的艺术并不被北方画家和收藏家所理解,他在京华美术学校只同西画系主任郭柏川相交好:“黄先生画山水,向郭学习西洋画的方法,特别是后期印象派的画风;郭先生也吸收黄老的许多用墨变化在他的风景画中。”[18]此外,邱石冥和于非闇还有一共同点,就是都曾拜在齐白石门下学画。邱石冥从齐白石那里也学习到了写生的重要性:“邱石冥的花卉重写生。校园内有一个‘寂园’,种有许多花草,这是他经常写生的题材。他同齐白石是好朋友,‘寂园’的题额即为齐白石的手笔,差不多他的作品上都有齐氏的题诗或跋语。”[18]

(四)周肇祥

王秀中的《黄宾虹年谱》提到,周肇祥作为导师参加了1941年7月国画研究室所举行的第一次毕业典礼[9]436。然而,本文发现少有自述文章和回忆文章提起周肇祥这段执教经历。周肇祥曾任古物陈列所的第四任所长,又极力促成了国画研究室的成立。本文原本猜测,周肇祥可能并没有真的参与国画研究室的执教,而仅仅是以与古物陈列所颇有渊源的画坛名人的身份为毕业典礼捧场。但后发现,周肇祥曾接受过京华美术学校国画系的聘请,执教山水画。[18]由此猜测,周肇祥确实是国画研究室的导师之一,只不过参与的次数较少或仅仅参与了一段时期。(9)国画研究室的活动方式主要是组织学生临画,导师不定时辅导,以及偶尔请名人来讲座。例如,1937年2月至7月,主要为于非闇到馆辅导。参见王秀中:《黄宾虹年谱》,上海:上海书画出版社,2005年,第399-400页。

周肇祥是黄宾虹在古物陈列所和京华美术学校的同事。除此以外,周肇祥当时还是北平画坛颇具影响力的艺术社团——中国画学研究会的会长。黄宾虹与周肇祥交往频繁,尤其是黄宾虹初到北平那两年。黄宾虹和周肇祥还经常会在各种画展上碰面。二人的交往可见以下几条:

1936年10月10日,黄宾虹的友人过旭初帮助其在中山公园四宜轩举办北平个人画展。周肇祥答应帮忙介绍藏家,并嘱咐“千万勿要标价”。(10)周肇祥担心长居南方的黄宾虹不熟悉北方画展上的营销手段。画展往往出现“销售一空”的假象,而大多数的买画人可能只是捧场而不取画,或者以低于市场价格买走了画作。参见王秀中:《黄宾虹年谱》,上海:上海书画出版社,2005年,第384、386页。

1937年,黄宾虹初到北平,与周肇祥频繁会晤:4月21日,黄访周未遇;4月23日,黄至中山公园中国画学研究会访周;4月25日,周邀黄往五道庙春华楼午膳;5月18日,黄至中山公园访周;7月3日,周宴请贺天健,约黄作陪。[9]393-397

1938年4月,黄宾虹与江朝宗、徐世昌、钱桐、周肇祥、福开森、张大千、于非闇一同于福开森府邸花园赏花。[9]405

1940年6月28日,黄宾虹和周肇祥作品参加京华美术学院第十六次成绩展。[9]423

1941年6月10日,黄宾虹与周肇祥等参加雪庐画社在中山公园举办的时贤扇展。[9]432

1941年6月22日,黄宾虹和周肇祥作品参加中国画学研究会在中山公园董事会举行的第十八届成绩展。[9]433

1942年2月7日,黄宾虹与周肇祥等联名发起并出所作佳品举办汪采白遗作展,所得画款悉数汇给汪父。[9]439

1944年,国立艺专同人为黄宾虹作画册祝寿。周肇祥题字“黄宾虹八十纪念画册,癸未嘉平作画,癸未年九十退密记并藏”,并作画。[9]457-458

1947年10月26日,黄宾虹作品参加中国画学研究会第二十五届展览。[9]485

黄宾虹初到北平时,想要通过加入中国画学研究会以尽快融入当地的艺术圈。然后没过多久,他就被北方这种相互捧场的院体作派所累。一开始他寄希望于引导北方画家们向笔墨上讨论,但后来他逐渐发现自己的观念并不能被他们所理解,还产生了避世而居的念头。1938年,他两度写信给友人陈柱,提到“此间有画学研究院,作风多近院体,友约参观,索为评语。鄙意劝其努力向笔墨上讨论,方免蹈袭市画,大众非常喜悦”;“北居虽多文艺之士,不乏区分畛域,互为倾轧;且喜援引新交,这加入其流派中,重之为董事、评事名目,实则图鹜虚声耳。仆因此恒思避地而居,或时战戟影荒郊野寺中,读书习字,间尔作画,亦为踪迹之者强入城市,非得已也。”[11]96,103

本文依据前文中所提到的人物关系,将以黄宾虹为中心的国画研究室社交关系图(图1)绘制如下:

图1 黄宾虹在国画研究室的社交圈

三、黄宾虹与国画研究室的教育输出

黄宾虹在国画研究室主要负责讲授书画理论课,每周一次,授课内容包括“绘画源流、笔墨技法和画家佚事等”。[19]古物陈列所的钱桐主任规定,当黄宾虹讲理论时,所有科目的学员们、其他导师和助教们都需参与听讲。黄宾虹在去北京之前长居上海三十年,并且曾担任多年的美术和文字编辑,他对于书画理论的理解深受其曾经的居住环境和职业的影响。清末民初的江浙地区,以吴昌硕为代表的“海派”早已取代了“四王”(11)“四王”是中国清代绘画史上一个著名的绘画流派,其成员为王时敏、王鉴、王翚、王原祁四人,因四人皆姓王,故称“四王”。山水的统治地位。20世纪30年代初,“由曾熙、李瑞清等人倡导的崇尚‘清初四僧’的风气盛行,一时间‘几至家家石涛,人人八大,连类而及,如石谿、瞿山、半千均价值连城’”[20]。与“海派”相比,“京派”画家更加趋于保守,注重继承清末文人画的传统,不愿迎合商人阶级的世俗品味。如前文所提到的,黄宾虹的艺术并不被北方画家和藏家所理解,浅薄之辈常常嗤笑他的画为“黑墨一团的穷山水”[6]28。然而,作为一位艺术教育者,黄宾虹并未想着融入“京派”艺术圈,而是致力于通过讲学传播他的艺术理论。国画研究室的学员石谷风谈到黄宾虹“常常联系三十年代国画界的实际,对当时工笔画复古守旧、陈陈相因的保守倾向及写意画笔墨纵横、不求功力的江湖习气,给予明确的批评,并谆谆告诫从学诸生,初学入门最须路子正,切不要误入歧途”[21]9。国画研究室的学员、同时也是雪庐画社的创始人的晏少翔如此评价黄宾虹:“我个人体会,黄老北上几年,在讲学中,对国画研究院,对雪庐,对艺专,在笔墨技法上,使北方单纯崇尚临古,严谨重彩有所改变,师造化,法唐宋,注重笔墨,加强理论学习,从第一批研究员中,可以清楚地看出这种变化。”[9]400

黄宾虹讲课主要依据其编写的《中国画学讲义》,在讲解画史时重视对于笔墨技法的梳理:“在讲笔墨技法时,指出历代画家笔墨技法的不同特点,而先生自己也在笔墨技法如积墨、宿墨等方面作了深入的探索,有着独特的心得和见解。”[21]9晏少翔也谈及黄宾虹对于笔墨的重视:“黄老在京期间为书画界德高望重的长者,喜宋元明清文人画,更喜四僧的作品,对待晚生蔼然可亲。他常说,看古代之作,要知道名作中绝无废笔败笔和不合理处。又说看画要仔细体认,要知道一画之好与坏,只差一点点。他强调笔法墨法,主张绵里裹针。”[9]400黄宾虹讲课注重理论联系实践,经常携带卷轴册页,就画论画。本文推测,黄宾虹用以作为讲课教材的古画,有一部分来自本人的收藏。例如,石谷风就曾提到,黄宾虹经常把他所收藏的名画作为直观教材,有一次携画去往讲课途中还遭遇了偷窃:“1939年11月14日晨,先生在西城石驸马大街等电车时,忽被一人推倒在地,此时另一人佯作好人把先生扶了起来,然而就在这一撞一扶之际,大衣内袋里的两卷珍贵的宋、明长卷已被劫去,事后虽经追究也没有结果。”[22]除了古画以外,黄宾虹也会以时贤画家的作品作为教材进行讲解。黄宾虹与画家汪慎生既是同乡又是邻居,两人时常往来。黄宾虹很喜欢汪慎生所画的册页,他希望汪慎生能提供所画册页,以供学生交流学习,以为艺林范本。[23]

他在理论课后,也会观摩学生临摹画作,并就画作进行笔法和墨法方面的指点。如石谷风所说:

先生讲学不尚空谈,着重理论联系实际,时常临画案详加指点。我当时正在临摹王石谷仿宋元山水画册,先生看过说:“此画不真,是代笔。”我不以为然,觉得画得精致,又是宫廷藏品,就诧异地问先生疑点何在,先生指着画面说:“笔力弱,墨气轻浮,不似王石谷笔法,仅是章法貌似。落款康熙己巳年,此时王石谷正绘《南巡图》,这画可能是门人代笔,画中也有王石谷加笔钩点润色之处。”听毕先生的一番话,我遂将十开册页的笔墨仔细分析,在树根、房屋、泉口、点苔等处,有浓墨复加的笔痕,果然发现了两种截然不同的笔墨。[19]

黄宾虹和其他导师们还十分注重教导学员们“师造化”。虽然学员们在国画研究室的最主要的学习任务是临摹古画,但他们在课余也会进行一些创作;国画研究室还会集中他们的课余作品在中央公园进行展览,以示鼓励。[9]467黄宾虹在来北平以前就曾壮游山河,去过山东、江苏、浙江、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、重庆等地,每游一地都会勾画大量速写[6]17-18。据他的学生回忆,黄宾虹曾提到,“临摹并非创作,但亦为创作之必经阶段。临摹和写生是互相促进的。先生还说,写景要有取有舍,有实写虚写,要似又不似。”[6]15而于非闇、邱石冥等花鸟画家更是注重写生的重要性。初为国画研究馆的学员、之后成为教员的俞致贞提到了于非闇教导她的过程:

他让我习篆字练习线条,学瘦金书准备题款。先临陈老莲及赵子固的作品,并介绍我到古物陈列所国画研究馆,临摹古人各派工笔花鸟和各种的表现方法。又告诉我们师古人不如师造化,曾带我们去写生牡丹。写生前先讲解牡丹的生长规律及组织结构,对它有了充分的认识后,再动笔对花写照。什么花应用何色着染,认清后,用民间记色方法把花的各个部分记录下来。并告诉我们写生不是照相,应有提炼取舍,并可灵活应用。如二乔颜色最美,但花型不美;大金粉花型美,而颜色又暗淡。这二者可以结合起来,利用它们的优点,创造出比真花还美的牡丹来。老师还经常带我们去参观古今画展,对作品进行分析。[24]

总之,在那个提倡西画、主张以素描改良国画的时代,国画研究室的出现无疑抵御了一部分这样的冲击,成为理性对待国画传统的阵地。国画研究室依托于古物陈列室的古画收藏,让学员们有机会近距离地接触和临摹原作。虽然临摹古画是学员们的主要学习任务,但是导师们并不是教导学员们一味地摹古,黄宾虹和其他导师们鼓励学员们在临摹的基础上,进行写生,师法自然,并对自然进行主观的提炼取舍,进行创作。导师们以古画为直观教材,教导学员们注重笔法墨法,力求对于当时写意画不重笔墨研究的市画习气、工笔画单纯崇尚临古、复古守旧的保守倾向作出改变。

——黄宾虹纪游山水展(上期)