自然光与室内空间的联系研究

陈琛遥 耿植荣

摘要:在室内空间设计领域,光的应用逐渐受到人们的关注。如何运用获取难度较低的自然光,使其在室内空间中发挥重要作用,是空间设计中不可忽视的一部分。本文研究在设计室内空间的时候通过关注自然光的特性,熟悉时间等因素对自然光的影响,并与特定材料结合,创造出独具氛围感的室内空间。

关键词:自然光;室内空间;氛围;时间变化;透光材料

中图分类号:TU113 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)06-0-02

光是世间最神秘又直接的事物,人们对于光一直充满崇敬。自然光是人类最主要的光源,人类在探索世界的途中从未停下对自然光的追求及运用。太阳光是自然光的主要构成类别,因此本文讨论的自然光以太阳光为代表。人们对于自然光的亲近感是与生俱来的,在很大程度上是随着自然光的变化过程而形成劳作、休息的作息习惯,因此,自然光对于人类感知世界具有十分重要的影响。以北半球的中纬度地区为例,一天中不同时间段的自然光都各有特点。与此同时,各种自然光的特性经过人的运用后能发挥不同的价值,伴随着人们对于建筑的不断深入探索,将自然光引入室内后,通过使用不同的表现手法,能对室内空间的氛围产生不同的影响。

1 室内空间中自然状态光与影的生成概述

光使人得以用视觉的方式感知事物,被光照射的物体会留下影,使人对事物有了一个体积上的感知。光与影是具有生命力的 [1],两者结合具有极强的表现力,对环境氛围的渲染具有重要的作用。根据影在现实中在多种不同因素的影响下形成的效果,投影还可以被分为物影和亮影。除此之外,逆光照射下的物品还会形成剪影。

通常情况下,自然光通过直射和反射两种途径引入室内空间[2],但由于窗口的位置以及大小的关系,根据室内空间的墙面、装饰、摆放物等不同材质的镜面反射与漫反射以及投影,光与影复杂地相互产生影响,最后通过空间改造使整个室内发生更生动、更具创造性的改变[3]。

光影效果在室内空间中的生成是相对复杂且具有一定生命力的。有效地引入自然光,不仅能照顾到人对自然光的天然适应性,还能减少能源的使用[4]。

2 时间轴视角下自然光对室内氛围的影响

以太阳光为主的自然光有许多的类型,不同类型的自然光会对室内空间氛围产生不一样的影响。根据时间段的不同,本文对光的类型进行区分。

朝阳和夕阳,除了光线方向的不同外,其他方面都较为相似。此类型的自然光色温值在2000k左右,颜色较暖的同时饱和度高,强度低,能量较弱。由于照射角度较小,该类型的自然光在进入室内空间的时候能通过窗口直接照射进入室内,在室内人与光的接触较为直接,此时自然光对氛围的烘托最强烈。偏橙黄色调的自然光会使室内趋向于安静慵懒的氛围,低亮度与低色温值的搭配会使人们的情绪受到强烈感染,容易引起人们的孤独、共情等情绪。

上午和下午大部分时间的光照是偏稳定的,会给人较为舒适的感受体验。此时色温值为3500k~4500k,整体的光线十分适合阅读等活动。光效的适中、照射角度的恰当会使部分光线通过直射的方式进入室内空间,还有一部分光线通过反射的方式进入,两种自然光传播方式的相互结合使室内氛围更加富于变化和组合形式。

正午的自然光是一日内强度最大、色温值最高的,能较好地表现室内物品的本质颜色与物理属性。但由于较大的太阳直射角度,除了顶部开窗的方式,此刻的自然光很难以直射的方式进入室内空间,因此以反射为主要的进入室内的传播方式,反射面的位置和人的观看位置之间相互协调[5],会呈现出一种较为纯净、透亮的空间氛围,通过视觉化的方式传递信息,能更有效地被人感知[6]。相比其他时间段的自然光,正午光照色温相对偏冷,能使空间有更通透的视觉体验。

3 人为干预下自然光影的视觉形式与个体在其中的感受

3.1 不同形式光线对人感受的影响

光影的互相结合能使建筑物富于变化,室内空间作为建筑的一部分,光影能直观地影响室内空间的整体氛围,艺术的复制传播大部分通过视觉感受[7],从而对个体在空间中的感受产生一定的影响,大量研究证明光照条件对人的生理活动有重大影响[8]。

与此同时,大面积的自然采光也能营造出不一样的室内空间氛围。当一个室内空间拥有大面积的透明采光窗口时,自然光线会以简单直接的方式进入,此时室外景致也能为室内空间增色,室内外视觉元素相互映衬,会使整体室内空间氛围清新自然,具有较强的生命力。

3.2 人为引入与改造自然光

室内是一个相对围合的空间,如何引入自然光以及通过自然光使体验者有更好的空间感受,是运用自然光时主要需要考量的点。

首先,由于人类对于自然光的天然适应性,所以自然光会成为良好的空间引导标志[9]。在一个多元化的空间中,流线的设计奠定了整个空间的设计基础[10],当人们在亮度相对较低的室内空间内,视线容易被明亮的光线吸引,此时自然光就能在复杂的室内环境信息中,直观地给出关于路线的方位信息,发挥引导作用。在芬兰当代艺术博物馆中就应用了自然光,在博物馆内,设计师运用半透明的材料,使自然光能以相对缓和的形态进入室内空间,行为反馈就是利用[11],使参观者能相对自然放松地按照设计师规划的路线进行参观。

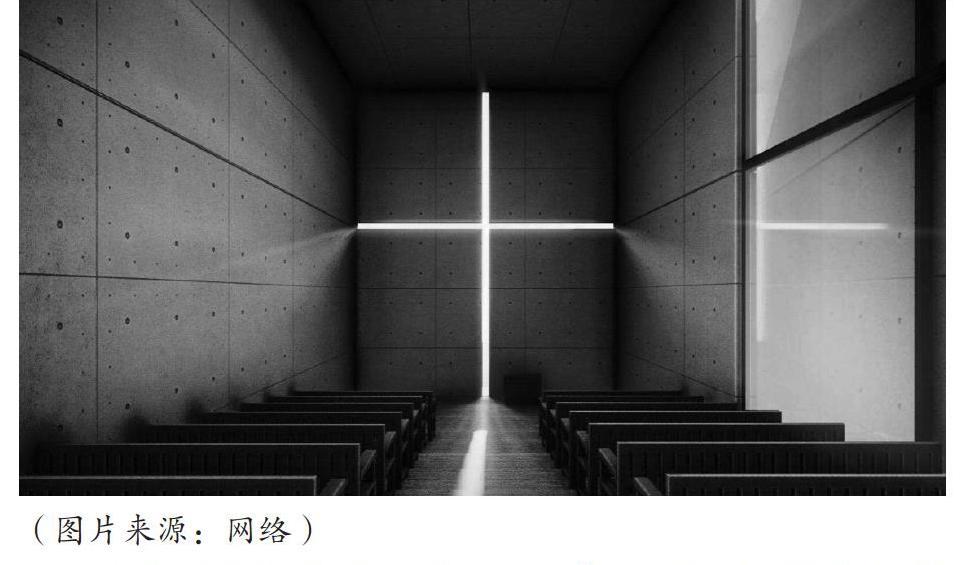

当室内空间整體需要较为庄严、平和的氛围基调时,引入室内的自然光线需要与室内暗部区分明显,亮暗的强烈对比会使自然光本身的圣洁感更加凸显。当处于相对昏暗的环境中,人们会更加专注于脑中所想,安静和相对封闭的空间也会使人的感知变得更加灵敏且专注,此时小面积的直接自然光能吸引人的注意力,使人产生一种虔诚的信仰感。例如光之教堂的处理手法,偌大的教堂内部只用整面墙十字架式的窗户开口,使外界的自然光呈现光辉的十字架形状导入室内,身处其中的人会产生虔诚的向往心理。(如下图)与此同时,通过带有模糊特性的透光材质(例如纸窗、毛玻璃),也可以使室内环境呈现出纯净的氛围感,光线被削弱了一部分,具有玻璃材质的感知存在感的同时,又具有隐秘性[12],只能观察到具有一定亮度的光线本身,因此室内环境的视觉元素会减少,也能产生纯洁的氛围感。

对自然光的处理方式多种多样,不同时间段与地域的自然光会呈现出完全不同的氛围效果,要通过感受对设计进行引导[13]。在确定了室内空间基调后,可以通过仔细推敲自然光的引入,深化室内整体氛围的营造。

4 自然光通过不同介质的表现

自然光在世界不断传播的过程是随机且灵活的,不同的透光材质能使光的形态、强度、颜色等各个方面发生一定程度的改变,赋予设计丰富的内涵[14]。高透明度的玻璃或者纯镂空的窗口能以极低的损耗将自然光引入室内空间,使整体空间的光线较为直接且原生。半透明材质能将光线均匀地散射引入室内,但会降低光照强度。较为柔和的光效虽然缺少光线的轮廓感,但是其带来的独特的静谧感会使室内空间变得更加纯净,使人感受到自然材料带来的生态效益[15]。

室内空间最终是为人而设计[16],以太阳光为主的自然光,其强大的生命力是其他人工光源无法具备的特性,因此,可以通过特定的处理方式将自然光引入室内,营造活泼灵动的氛围感。例如尽可能扩大引入自然光的窗口,引入尽量多的自然光线,充足且明朗的自然光能使室内空间变得富有生气。接着通过对窗口的改造,例如复杂不完全规则镂空窗格或者通过错落有致的自然植物的遮盖,传统窗棂的实用价值变得更新颖多元[17],使自然光透过空隙进入室内,呈现出随意而有趣的光影关系,自然之物传达的美学功能引起了人们的多重思考[18]。错落的光与影使空间变得活泼,除了室内空间本身具备的元素外,也可以塑造出新的视觉元素。从现实感官上来说,光是没有形体的[19],在不影响事物视觉个性的基础上,还能为空间及事物增加新维度的视觉效果。碎花式的光影会使空间变得灵动,同时配合光影在一日内不同时间段的动态变化,其营造的活泼灵动的自然氛围会为室内空间增色不少,有时切入的角度是在特定条件和具体环境下设计[20]。

5 结语

人在进入一个空间后,第一感知是视觉感知,因此加强视觉感知对于整体室内空间氛围的营造是十分必要的。得益于自然光本身具备的氛围营造能力,可以有意识地将其与时间、透光材质等因素相互结合进行考量。综合来看,室内空间设计这门学科与人的行为和感受有密切的联系,无论是对于自然光的引导使用,还是通过特殊介质进行人工处理,最终都需要回归到人的感受,服务于人才是将自然光应用于室内空间的最终目的。

参考文献:

[1] 高含,厉群,路晶晶.浅谈博物馆设计中灯光的运用——以相片博物馆为例[J].艺术科技,2020,33(15):39-42.

[2] 张澳,梁晶.生态视角下的时装展示空间设计[J].艺海,2020(9):127-128.

[3] 赵哲,黄维彦.基于地域文化的书屋空间环境设计——南京老城南旧屋改造设计[J].美术教育研究,2020(13):101-102,116.

[4] 罗云.旧工业厂区外部空间环境的有机更新方法[J].艺术科技,2020,33(7):22-25.

[5] 傅瑶,缪玲.感知觉视角下的旅居式养老社区室内设计[J].艺术科技,2020,33(8):33-36.

[6] 廖海橦,徐昊,王夕倩.废弃火车站复兴计划——南京下关火车主题公园创新设计研究[J].美术教育研究,2020(6):78-79,82.

[7] 吴馨宇,华阳.现代艺术空间中互动装置的沉浸式体验研究[J].艺术科技,2020,33(8):83-86.

[8] 徐紫璇,房华.酒店客房室内环境人性化设计研究[J].艺术科技,2020,33(17):25-28.

[9] 黄泽辉,厉群,王博闻.展示空间中的交通流线设计——以中国苗木博物馆为例[J].艺术科技,2020,33(15):99-102.

[10] 房华,余希.由空间序列艺术论室内生态环境设计[J].家具与室内装饰,2020(8):118-119.

[11] 梁秋华,叶洁楠.基于人性化理念的城市公共空间无障碍设施设计策略——以南京市为例[J].藝术科技,2020,33(17):103-106.

[12] 姚淑婉,缪菁.新医学模式医疗环境景观优化设计研究[J].艺术科技,2020,33(22):176-177.

[13] 沈灵君.浅析墙体在环境设计中的运用[J].艺术科技,2020,33(21):157-158.

[14] 陈思凡,朱仙美,陈周翔.论滨海城市广场地域性设计的表达——以大连星海广场为例[J].艺术科技,2020,33(10):103-106.

[15] 张亦真,叶洁楠.场所精神在景观设计中的价值探究[J].艺术科技,2020,33(22):178-179.

[16] 陈思妤.简述风光摄影中的构图方法[J].艺术科技,2020,33(13):84-87.

[17] 徐向琨,孙雪芳,戚飞.在微民宿氛围营造中沉浸式空间的探索与研究[J].艺术科技,2020,33(22):168-169.

[18] 杨欣怡,刘文文.书法艺术品在室内空间中的应用[J].艺术科技,2020,33(21):139-140.

[19] 陈佳滢,吕向虎,吕兆成.塑料在室内环境中的设计与应用[J].美术教育研究,2020(6):50-51,54.

[20] 郭笑妤,黄滢.基于色彩分析的儿童游乐空间视觉传达设计[J].艺术科技,2020,33(13):88-91.

作者简介:陈琛遥(2000—),男,浙江舟山人,本科在读,研究方向:室内设计。

耿植荣(1989—),男,安徽马鞍山人,博士,讲师,系本文通讯作者,研究方向:美术学、艺术学、环境艺术、艺术设计。