经济人信念: 自利与理性的特点及其不同作用

刘国芳 辛自强

摘 要 在新冠肺炎疫情期间,调查分析了1074名普通民众的经济人信念特点,及其对三类心理行为(自利取向的变量:物质主义;社会取向的变量:财富价值观、财经伦理观、关系投资、捐赠行为、一般信任;中性变量:自由市场理念、主观幸福感)的影响。结果发现:(1)经济人信念的自利与理性两个维度相对独立;(2)男性在自利与理性维度上的得分均高于女性,学历越高自利水平越低;(3)在强度和方向上,自利与理性两个维度对研究涉及的心理行为有不同的预测能力,例如,自利与理性能够正向预测物质主义,自利能够负向预测所有社会取向的变量,理性对各变量的影响具有不一致性;(4)以自利与理性为外显变量的聚类分析将被试分为三类:低自利高理性的温情型经济人、中自利中理性的温和型经济人、高自利高理性的冷酷型经济人,三类人在心理行为变量上均存在显著差异。

关键词 经济人;自利;理性;公共卫生事件

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.05.001

1 引言

经济人信念(或经济人假设)是西方经济学最经典和基础的人性假设。亚当·斯密在《国富论》中提出“我们绝不能指望从屠夫、酿酒师或面包师的仁慈中获得我们的午餐。我们只能从使他们关心自己的利益中来获得我们的午餐”(斯密, 2018)。也就是说,利己或追求自我利益是经济活动、乃至所有社会活动的根本动机。在一个由利己的个体或市场主体组成的完全竞争市场中,利己将能够导致积极的社会与经济后果。这一观点后来被阿尔弗雷德·马歇尔等历代经济学家不断发展(详见西蒙的综述, 2009, pp.1-35),最终成为西方经济学(尤其是新古典政治经济学)的基本人性假设(彭凯平, 2009; Becker, 1976; Doucouliagos, 1994; Xin & Liu, 2013)。经济人信念一般被认为包含两方面的基本内涵:人是自利的,所有活动的目的都是追求自我利益最大化;人是理性的,能够基于成本收益分析做出正确的决策。要实现自我利益最大化,二者缺一不可。

经济人信念源于经济学,但对经济与社会领域的活动都可能产生影响。现代社会人类行为的一个重要特征是在经济和非经济领域的分离(Luhman, 1990)。经济领域的典型活动是贸易、投资等;非经济领域的典型活动是社交、娱乐等。这两个领域的活动目的殊异,前者以追求利润最大化为目的,后者主要以满足情感和心理需求为目的(Keat, 1993; Pillutla & Chen, 1999)。尽管两个领域的活动目的不一样,但都可能受到经济人信念的影响。斯密在《国富论》中指出,“当劳动分工完全建立起来以后……每个人都是靠交换而生活,或者在某種程度上都变成了一个商人;而社会本身也变成了一个地道的商业社会”(斯密, 2018)。这既是由于个体参与商业活动的普遍性,也是由于经济活动重要性的凸显。也就是说,利己动机不仅是经济活动,而且可能成为整个社会活动的动机(斯密, 2018),当代社会尤其如此。因而,经济人信念在各种经济和社会方面的心理行为中可能扮演着重要角色。

实际上,已经有不少研究者或直接或间接地探讨了经济人人性观在心理行为中的作用。既然经济人假设是经济学的核心信条,所以这方面的文献首先探讨了经济学学科的学习对心理行为的影响。例如研究表明相对于非经济学专业,经济类专业的学生在囚徒困境博弈中更少选择合作策略(Frank, Gilovich, & Regan, 1993),更不愿意捐款做公益(Bauman & Rose, 2011),更倾向于将公司利润最大化置于员工福利之前(Rubenstein, 2009)。后来的研究认为,经济学的学习导致的经济人信念的内化是上述发现的潜在原因(辛自强, 窦东徽, 陈超, 2013);更直接的证据来自一系列实验研究,通过让被试直接学习经济人信念,或对其进行概念启动与程序启动的操纵,可以证明经济人的人性观既可被直接习得,也可被无意识地激活,从而对一般信任和消费情景中的人际信任产生消极影响 (刘国芳, 辛自强, 林崇德, 2016; Xin & Liu, 2013)。 Yamagishi、 Li、 Takagishi、 Matsumoto和Kiyonari(2014)使用多轮次的独裁者博弈和囚徒困境博弈识别出了经济人(在所有博弈中均不合作)和准经济人(在博弈中合作比例低于15%),发现与其他人相比,这两类人更加自私和理性,更倾向于将博弈理解为剥削任务而非合作任务;同时,经济人在理解情景的能力、主观社会经济地位、生活满意度等变量上得分更高。此外,经济人信念还存在亲代向子代的代际影响现象,刘国芳(2018)根据自利与理性两个维度编制了经济人信念量表,并同时测量了父母和儿童的信任水平,发现父母的经济人信念能够预测自身及其儿子的信任水平。可见,个体的经济人信念会对合作、信任等心理行为变量产生影响。

在以往文献中,大多将经济人信念作为一个整体概念来研究。但如前所述,经济人假设一般被认为包含两个成分:一是“自利”,主要强调个体行为的目的或动机是追求自我利益最大化;二是“理性”,个体必须有能力或足够聪明地知道如何实现自利的目标。经济人假设中的自利强调的是“即时性的利益最大化”(王晓田, 陆静怡, 2016, p.28),即在当下交往中选择利益最大化的策略。作为一种动机或行为目标,尽管其程度有强弱之分,但自利对信任、合作等社会取向行为有着较为普遍的消极影响。与自利不同,对经济人中的理性假设及其作用有着较多的争论(如王玉珍, 2004; 辛自强, 2020a; 叶航, 陈叶烽, 贾拥民, 2013; Gintis, 2009)。概况起来主要有两点:第一,经济人的“完全理性”很难达成。这方面的证据一方面建立在人类认知能力的有限性上(西蒙, 2009),另一方面建立在人类社会中普遍存在的社会偏好上(叶航等, 2013; Henrich et al., 2005)。第二,何为理性。王玉珍(2004)认为行为主体会体现出理性“经济人”与理性“道德人”的双重性,在“囚徒困境”类博弈中,人们放弃不合作而选择集体利益最大化的选项,最终能够实现自利的最大化。辛自强(2020a)则使用了“个体理性”与“社会理性”的概念,前者是通过精确的成本收益分析确保个体利益的实现,后者是通过合作、遵从社会规范等实现集体利益或个体的长远利益。可见,尽管理性被认为是满足自利的手段,但其实现路径是灵活多样的,既可以服务于个体即时利益的满足,也可以通过满足社会利益(这时常以克制自利的冲动和短期目标为前提)而最终满足个体利益。鉴于此,有必要分别考察经济人信念中自利与理性两个成分的特点以及它们对经济和社会方面的心理行为变量可能不同的预测作用。刘国芳(2018)曾经编制了包含8道题目的经济人信念量表,但其中的个别题目因子载荷较低。因而,我们从其自利与理性两个维度中各选取因子载荷较高的两道题目,形成一个简化量表,重新检验量表的信效度,并分析其人口学特点。

“经济人”是西方经济学的核心人性假设,但是以进化心理学、行为经济学等为代表的学科则提出了“社会人”的概念,认为利他、合作等社会取向行为是具有进化适应性的(叶航等, 2013; Henrich et al., 2005)。在对人性本质的理解上,上述两种观点貌似“对立”,但在具体的个体行为上,情况可能更加复杂,其行为和动机可能是情景依赖的,体现为一种多元人性观。例如,在财经生活中,人们往往需要兼顾“经济人”和“社会人”的要求,在追求自利的同时考虑道德、社会规范的约束(辛自强, 张红川, 孙铃, 于泳红, 辛志勇, 2020; Zhang & Xin, 2019)。根据前人的研究(刘国芳等, 2016; 辛自强等, 2020b),投资、理财等是较为典型的凸显“自利”取向的活动;信任、捐赠等是较为典型的凸显“社会合作”取向的活动,经济人信念的两种成分对不同类型活动的影响也应有所差异。

因而,为了考察自利与理性的作用,本研究选取了三类结果变量。一是自利取向的变量,这里选取的是物质主义。物质主义反映了拥有外在物质对自我的重要性(Richins, 2004),直接体现个体对物质上自利的追求,物质主义越强的人越难以超越对金钱的追求,越可能通过违规以获利(辛自强等, 2020b)。二是社会取向(或者说“亲社会取向”)的变量,由于对经济人信念中的理性假设(尤其是对理性是否能够克制自利而满足社会利益)争论较多,本研究选取的社会取向变量包含了更多的内容,具体有财富价值观、财经伦理观、关系投资、公益捐赠、信任。财富价值观指的是个体对金钱财富的意义和作用的认识(反映了个体是否能“不为财富所累”),财经伦理观指的是个体对财经活动中道德规范的看法(反映了个体是否能对财富“取之有道”)(辛志勇, 于泳红, 辛自强, 2018; 2020)。这两个变量得分越高表明个体在财经方面的价值观越积极,如超越了财富占有,更遵从道德规范,体现了财经价值的社会取向(辛自强等, 2020b)。关系投资与公益捐赠考察的是被调查者对金钱在不同领域的分配倾向,前者指的是对亲友赠与金钱或礼物的行为意愿,后者指的是将个体财富捐赠给慈善机构、希望工程等的意愿(辛自强, 李哲, 杨之旭, 2020)。信任反映了个体在多大程度上对他人的行为抱有积极期待,被视为经济发展的助推器(福山, 2001; Jalil & Rabab, 2017);三是一些相对中性的变量,如自由市场理念、主观幸福感。在过去的几十年间,新自由主义观下的自由市场经济是世界主旋律,然而,自由市场经济有其自身的缺陷,新自由主义也受到了越来越多学者的批判。例如,乔姆斯基(2020)在接受采访时指出“本次疫情(即新冠肺炎疫情)使新自由主义所带来的社会与经济问题暴露无遗”;福山(2020)更是使用了“新自由主义已死”的说法。在疫情期间,中国政府从上至下实施了一系列的管控措施,有效遏制了疫情的传播,促进了经济的复苏。在此背景下,民众的自由市场理念是否与其经济人信念相关,也值得探讨。幸福是人类的终极追求,以往研究也显示,经济人信念和幸福感有密切关系(Yamagishi et al., 2014),因而,本研究同样将其纳入。根据自利与理性的内涵,我们预测,自利与社会取向的变量将呈现负相关,与自利取向的变量呈现正相关;而理性与不同变量间的关系则可能是不稳定的;此外,自利、理性与上述中性变量的关系尚无法基于现有文献或理论来合理推测。

人们对经济人信念的认同可能存在程度上的差异,如Yamagishi等(2014)曾区分了经济人和准经济人,但其区分只是单维的程度差异。而更为重要的是,人们的经济人信念还可能存在心理结构上的差异。如前文所述,尽管自利与理性是经济人信念的两个成分,但理性并不必然導致自利(王玉珍, 2004; 辛自强, 2020a),也就是说,个体对自利与理性两个成分的认同可能(或可以)是分离的。因而,只作“变量中心”的变量特点分析和变量关系分析,可能忽略了人们对经济人信念的认同的异质性,因此需要进行“个体中心”的分析,以考察经济人的不同类型或亚组。如果我们将自利与理性视为正交的两个维度,理论上就至少存在四种可能的类别:高自利高理性、高自利低理性、低自利低理性、低自利高理性。它们彼此之间不仅存在经济人信念程度上的差异,更存在结构上的差异。实际上, 筛选出具有分类学意义的行为类别本身就具有重要的研究价值 (Nettle, Gibson, Lawson, & Sear, 2013)。因而,本研究还将同时对被试在经济人信念两个维度上的表现进行聚类分析,以识别出不同类别的“经济人”。

综上,本文调查了民众的经济人信念以及一系列心理行为,以探讨三个问题:第一,检验经济人信念的结构与人口学特点;第二,分析经济人信念(自利与理性)对心理行为的影响;第三,通过聚类分析考察被试中可能存在的“经济人”类别以及他们在心理行为上的差异。

2 方法

2.1 被试

本次调查的时间为2020年2月6日至11日,由于正值新冠肺炎疫情期间,难以开展面对面调查,因此使用了网络调查的方式,最终获得有效样本量1074人(其中女性被试532人),他们来自中国大陆除西藏之外的30个省、市、自治区。被试平均年龄32.13岁,涵盖了17至71岁的不同人群;其中城镇户口761人,农村户口313人;未婚和离异者分别为375人和9人,已婚690人;拥有高中及以下学历、大专、本科、研究生及以上学历的人数分别为102、256、571、145人;个人月收入2000元以下129人,2000至4999元241人,5000至9999元458人,10000元以上246人。

2.2 变量与工具

2.2.1 经济人信念

刘国芳(2018)编制的经济人信念量表包含8道题目,自利维度和理性维度各4道。为了压缩调查问卷的总长度,本研究从两个维度中各选取两道题目,自利维度的题目为“绝大多数人不愿伸手相助”和“多数人一心一意只为自己的利益”,理性维度的题目为“做事情之前,人们应该首先分析做这件事的好处与坏处”和“如果没有经过仔细的分析和比较,不应该轻易做出选择”。被试使用1到6之间的一个数字评价题项与自身观点的相符程度,1代表“完全不符合”,6代表“完全符合”,分数越高代表经济人信念水平越高。

2.2.2 物质主义

采用Richins (2004)编制的物质主义价值观量表,该量表包含3道题目,5点评分,评分越高表示物质主义倾向越强。本研究中,探索性因素分析大于1的特征根只有一个,其值为1.92,解释数据变异的63.96%,3道题的因素负荷在0.79~0.81之间,内部一致性0.72。量表单维性很好,使用3道题目的均分代表“物质主义”。

2.2.3 财富价值观

财富价值观的测量采用辛志勇等(2018; 2020)的理论构想,在自编量表中要求被试将“金钱财富”与其他8个人生目标(爱情、健康、生命、尊严、保护自然环境、为社会做贡献、自由选择权、家庭亲情)进行价值比较。1表示“同等重要”,2表示“稍重要”,3表示“重要”,4表示“很重要”,5表示“绝对重要”,分数越大,重要性越高。以1为界,靠左边的数字表示指标A(如金钱财富)比指标B(如爱情)的重要程度,靠右边的数字表示指标B比指标A的重要程度。被试对比A和B哪个人生目标对于自己更重要,并选择一个数字代表自己的看法。前4题左侧是“金钱财富”,后4题右侧是“金钱财富”。被试的选项被记作1~9的数字(其中后4题反向编码),得分越高表示财富价值观更有超越性或更积极,即越能超越金钱财富,而选择其他人生目标。本次调查中,这8题的内部一致性系数为0.78。

2.2.4 财经伦理观

财经伦理观的测量采用辛志勇等(2018, 2020)的理论构想,通过两个场景来测量。情境1(停车费潜规则)设置为:“某停车场,停车收费标准为每小时10元,贾某停车1小时后,准备离开时管理员告诉他,如果不要停车发票就只收5元,贾某交了5元,没有索要发票就离开了。”情境2(逃避所得税)设置为:“某工程师利用业余时间为一家企业新入职员工进行了一次技术培训,获得报酬5000元,他了解到该企业并没有为他的这次服务报酬纳税,他自己也没有主动为本次收入纳税。”在每个场景下被试要回答三个问题:你是否赞同贾某(或工程师)的这种做法?选项是从1“完全不赞同”到5“完全赞同”;如遇到类似情况,你是否和贾某(或工程师)一样做?选项是从1“一定不会”到5“一定会”;你对贾某(或工程师)这种行为的感受是什么?选项是从1“完全不接受”到5“完全接受”。每个题目的得分都作了反向编码。每个场景下3个题目的内部一致性系数均为0.91,两个情境下6个题目的内部一致性系数为0.90,因而以6个题目的均分代表财经伦理观的正确程度,得分越高代表正确程度越高。

2.2.5 投资行为意愿

关系投资和公益捐赠均通过被试的投资行为意愿来测量(辛自强等, 2020a)。在调查中要求被试想象“假设在肺炎疫情过去之后,你刚好得到一笔100万元的奖金。请你在如下项目上分配该笔奖金,而且要保证各项分配数额加起来正好等于100万元。”共有18个投资项目,归类为:存入银行、投资经商、理财投资、固定资产投资(买房子、买汽车)、享受型投资(用于旅游、买奢侈品、个人娱乐消费)、日常支出(日常生活支出、给父母钱或礼物)、关系投资(给亲戚钱或礼物、给朋友钱或礼物)、公益捐赠(捐给慈善机构、捐给希望工程、捐给寺庙或教会)、其他用途。我们将每一类上的投资数额加上“1”,转化为自然对数。就本研究关心的关系投资和公益捐赠而言,数值越大代表越愿意赠与亲友钱或礼物,越愿意捐款做公益。

2.2.6 一般信任

在1到10的量尺上测量被试对“在与他人进行交往时,你会非常谨慎还是非常信任?”的反应,1代表“非常谨慎”,10代表“非常信任”,分数越高代表信任水平越高。

2.2.7 自由市场理念

使用1道题目测量了被试的自由市场理念(其反面是国家对市场的管控),他们在1到10的量尺上选择,1代表“国家应该允许市场自由发展”,10代表“国家应该加强对市场的管控”,得分做了反向编码,得分越高代表越支持自由市场理念。

2.2.8 主观幸福感

在1到10的量尺上测量被试对“总体来讲,你觉得自己目前幸福吗?”的反应,1代表“非常不幸福”,10代表“非常幸福”,分数越高代表幸福感水平越高。

3 结果

3.1 经济人信念的结构

由于本研究从刘国芳(2018)的量表中抽取了4道题目进行经济人信念的测量,因而重新进行了结构分析。对4道题目进行探索性因素分析(抽取2个因素,主成分法)的结果表明:大于1的特征根正好有两个,两个因素特征根(方差极大正交旋转后)分别为1.63、1.42,二者对数据变异的解释率分别为40.62%和35.49%,累计解释率为76.11%。自利维度2题的因素载荷分别为0.90和0.89,内部一致性系数为0.76;理性维度2题的因素载荷分别为0.82和0.85,内部一致性系数为0.57。量表整体的内部一致性系数为0.58,进一步分析显示,两个维度均分的相关系数为0.16,这说明两个维度几乎是独立的。因而,下文只单独合成每个维度的均分进行分析,得分越高代表被试的自利或理性水平越高。

3.2 经济人信念的人口学特点

3.2.1 性别差异

在自利维度上,男性被试和女性被试的得分分别为3.54(SD=1.21)和3.37(SD=1.18),独立样本t检验显示,男性表现出了更高的自利水平,t(1072)=2.21, p<0.05, Cohend=0.14。

在理性维度上,男性被试和女性被试的得分分别为4.96(SD=0.80)和4.83(SD=0.87),独立样本t检验显示,男性表现出了更高的理性水平,t(1072)=2.70, p<0.01, Cohend=0.16。

3.2.2 学历差异

不同学历被试在经济人信念两个维度上的表现及差异检验结果见表1。可见,不同学历被试在理性程度上无显著差异,在自利维度上存在显著差异。事后檢验显示,高中及以下学历人群在自利维度上的得分边缘显著高于大专学历人群(p=0.07), 显著高于本科和研究生以上学历人群(ps<0.01);大学专科学历人群在自利维度上的得分边缘显著高于大学本科学历人群(p=0.08)。也就是说,教育可能抑制了自利的表达。

3.2.3 收入差异

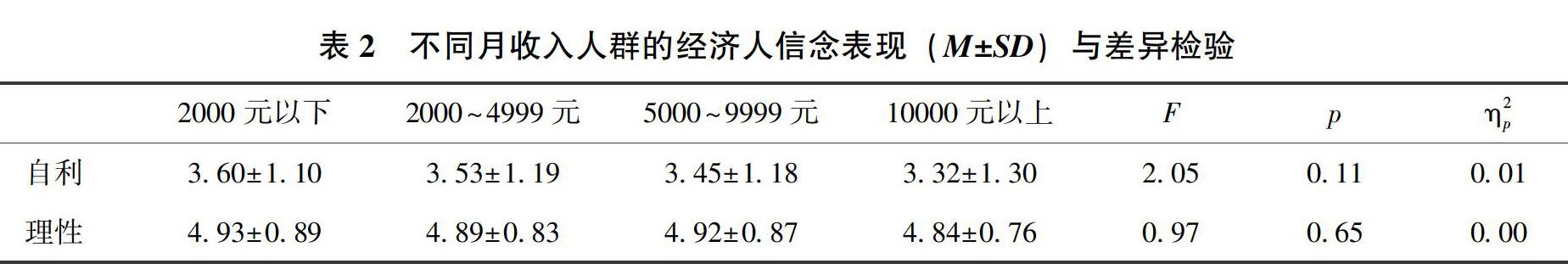

不同月收入群体被试在经济人信念两个维度上的表现及差异检验结果见表2。由描述性结果上看,似乎随着月收入的增加,人们的自利程度有所下降,但方差分析显示这种差异未达显著水平。不同收入人群的理性程度也无显著差异。

3.3 经济人信念与心理行为的关系

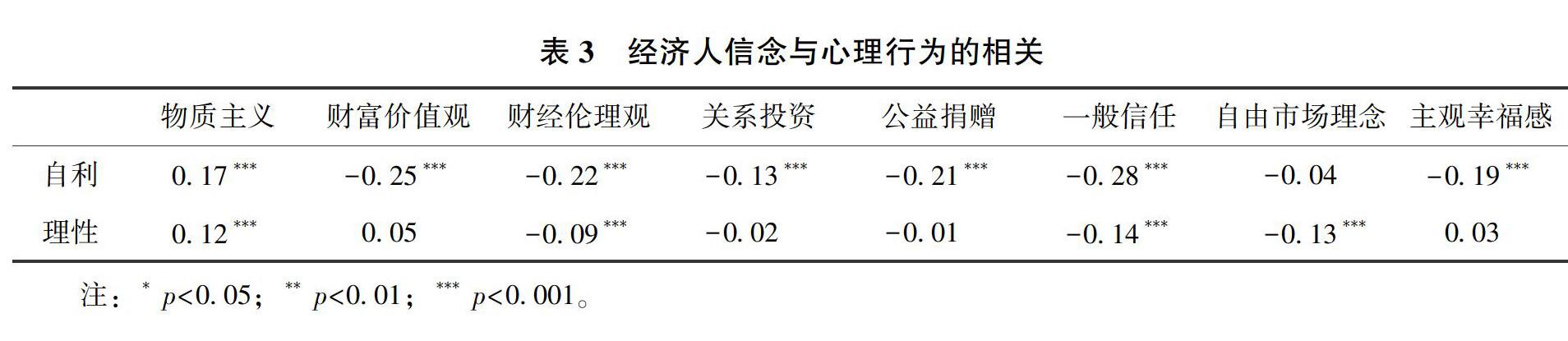

表3列出了经济人信念的两个维度与一系列心理行为的相关,可以看出,无论是在相关的方向与程度上,自利与理性两个维度均存在众多不一致之处。

以这些心理行为为因变量,以经济人信念的自利和理性两个维度为自变量,分别进行回归分析,结果见表4。可以看出,第一,自利与理性均能正向预测自利取向的变量——物质主义,自利与理性越高,越重视外在物质财富。第二,在所有社会取向变量上(财富价值观、财经伦理观、关系投资、公益捐贈、一般信任),自利均具有负向预测作用;而理性则能够正向预测财富价值观,负向预测一般信任,对财经伦理观、关系投资、公益捐赠则无显著预测作用。第三,在中性变量上,自利能够负向预测主观幸福感,理性对自由市场理念和主观幸福感分别具有负向和正向预测作用。该结果与我们的基本假设相一致。

3.4 经济人的类型及其在其他变量上的差异

采用聚类分析来探索被试的经济人信念可能存在的类别。以被试在经济人信念量表的4道题目的得分为外显变量,根据Borgen和Barnett(1987)的建议,采用离差平方和法进行系统聚类。根据系统聚类的凝聚系数表和谱系图,初步确定聚类数为3类或5类较为理想。然后,分别预设为3类和5类进行K-均值聚类。结果显示,两种聚类方法的类别间都有较为均匀的人数分布,但3类的结果在聚类指标的组间差异更为均匀,结果可解释性更强,因而,我们将被试分为3类。这3类人群在4道题目上的均分见图1。

由图1可以看出,第一个类别人群在测量自利的两道题目上得分均较低,但在测量理性的两道题目上得分均较高;在量尺上,第二个类别的人群在测量自利和理性的题目上得分均居中;第三个类别的人群在所有四道题目上的得分均较高。据此,我们将其分别命名为:低自利高理性的“温情型”经济人(301人,占比28%)、中自利中理性的“温和型”经济人(262人,占比24%)、高自利高理性的“冷酷型”经济人(511人,占比48%),这三类人群在自利与理性维度上的平均得分依次为:2.23(SD=0.62)、5.25(SD=0.53);2.97(SD=0.80)、3.84(SD=0.66);4.42(SD=0.73、5.23(SD=0.59)。

三类经济人在各心理行为变量上的表现特点和差异检验见表5。在所有变量上,三类人群间均存在显著差异。具体而言,在物质主义上,冷酷型经济人的得分显著高于另两类人群;在财富价值观上,温情型经济人的得分显著高于另两类人群,更能够“超越金钱,选择其他人生目标”;在财经伦理观上,冷酷型经济人的得分显著低于另两类人群,更可能认可逃税等错误财经行为;在关系投资和公益捐赠上,冷酷型经济人的得分均显著低于另两类人群,更不愿意为亲友花钱、更不愿意公益捐赠;冷酷型经济人的信任得分显著低于另两类人群;在自由市场理念上,温情型和冷酷型经济人的得分均显著低于温和型经济人,更倾向于反对自由市场(而温和型经济人更支持自由市场经济);温情型经济人的幸福感要显著高于另两类人群。

4 讨论

基于对1074名普通民众的调查,研究发现:第一,经济人信念的自利与理性两个维度相对独立,男性比女性表现出更高的自利与理性水平,学历越高自利水平越低;第二,经济人信念的自利与理性两个维度对研究涉及的3类8项心理行为有不同的预测能力;第三,依据被试在经济人信念量表上的表现,可以分为温情型经济人(低自利高理性)、温和型经济人(中自利中理性)和冷酷型经济人(高自利高理性)三类,三类人的心理行为存在显著差异。

4.1 经济人信念的结构与人口学差异

本研究从经济人信念量表(刘国芳, 2018)中选取4道题目进行了“简版”测量,结果显示其自利与理性两个维度近乎独立(维度间相关为0.16)。我们也注意到,在刘国芳(2018)编制的原量表中,两个维度的相关也只有0.24。因而,尽管自利与理性都被认为包含在经济人信念的概念结构中,但二者并非同高同低的关系,就个体而言,对自利与理性的认同可能(或者可以)是分离的。Zhang和Xin(2019)将“市场”区分为动力机制和规则机制两方面,前者强调自利与竞争是市场的动力来源,后者强调规则和秩序,通过约束逐利行为的边界,来协调各市场主体的关系,二者分别构成了市场这台机器的引擎和刹车。这种对市场结构的区分,同样可以内置到市场主体身上——“经济人”应该包括两个特征:自利是行为的动机或目的(市场的动力之源);理性是行为的能力保障或者手段,理性决定个体按照何种规则(包括市场规则)合理地达成自利的目的,有时甚至要先保障社会和集体利益,再间接达成个体利益(辛自强, 2020a)。因此,在研究中应该对经济人信念的自利和理性两个维度区分考察,本研究使用的简版经济人信念量表确实包含了相对独立的两个因素,而且也确实证明二者对一系列心理行为有不同的预测作用。

本次调查同时显示,经济人信念存在性别差异,男性在自利与理性维度上的得分均高于女性,表现得更像一个经济人。就性别差异而言,这与刘国芳(2018)的研究并不一致,他的调查没有发现这种性别差异;但与Yamagishi等(2014)的研究一致,他们发现,在博弈任务中,男性比女性表现出了更多的经济人(8.50%对5.20%)和准经济人行为(11.50%对5.70%)。这些不同的研究结果一方面反映两性间可能的确存在这种固有的差异;另一方面,可能与研究背景的不同有关。本次调查在新冠肺炎疫情期间展开,由于疫情的不确定性会影响人们的风险认知、经济信心和民众信任(金盛华, 2020; 辛自强, 2020b)。因而,研究所显示的性别差异可能反映了两性对情景的不同反应。

对于不同学历人群,整体而言,随着学历的提高,被试表现出的自利水平逐渐降低。尽管并未有研究直接比较不同学历人群的经济人信念特点,但有关合作、道德行为的研究能够提供一些可比性证据。李汉林、魏钦恭和张彦(2010)发现,受教育水平越低,被试的失范感受越强烈,相对剥夺感越强烈。失范的测量题目包含“现在这个社会已经没有什么道德可言了”和“在目前的社会环境中,只有踩着别人的肩膀才有可能往上”等。从题目上来讲,它们实际上隐含了自私的涵义。SARS期间的一项调查同时显示,受教育水平越高,被试的情绪状况越好,研究生比本科生和大专生表现出了更少的愤怒敌意、疲乏迟钝等(陈海勇, 王建平, 谢伟, 陈薇, 2003)。这些结果均显示了教育的积极意义,即便教育不是消除了自利之心,也至少抑制了其表达。

4.2 经济人信念与各类心理行为的关系

从理论上讲,经济人信念这样一种人性观,应該会对广泛的心理行为变量产生影响。以往研究发现,学习经济学后形成的经济人信念确实对信任、合作等亲社会行为产生消极影响(刘国芳等, 2016; Bauman & Rose, 2011; Rubenstein, 2009; Xin & Liu, 2013)。Yamagishi等(2014)发现,行为上表现出经济人和准经济人特点的被试在态度上也更加自私和理性,这两类人表现出的信任、宜人性、同情、观点采择等水平更低,攻击性、马基雅维利主义、生活满意度更高。尽管这些研究使用不同的方式测量或启动了经济人,但其结果具有一定的一致性。

当本研究将自利与理性两个维度分开分析时,结果发现二者对心理行为的影响有所不同。第一,在自利取向的变量(物质主义)上,自利与理性均有正向预测作用,也就是说,一个理性的人可以逐利。第二,在所有社会取向的变量上,自利均具有负向预测作用。由于自利直接指向自我利益的满足,这与财富价值观、财经伦理观、关系投资、公益捐赠、信任等变量所隐含的超越私利、服务他人与社会的价值取向相对立,因而,它们之间展现出了负相关;理性对社会取向变量的预测作用则有所分化,只能够正向预测财富价值观,负向预测信任。总结而言,由于自我利益与他人或社会利益频繁处于冲突状态,自利的动机属性决定了其在促进自利的同时会削弱人们对社会利益的考虑。相对于自利,理性的具体表现形式可能是灵活多样的(如个体理性与社会理性),使得它对相关变量的影响并不明确或具有一致性。第三,在我们选取的两个中性变量上,理性能够负向预测自由市场理念、正向预测幸福感,自利则负向预测主观幸福感。由于自由市场自身的缺陷在实践中暴露的越来越多,也开始受到学者的批评(福山, 2020; 乔姆斯基, 2020),加强国家对市场的管控当属理性选择。Yamagishi等(2014)发现在博弈任务中更少合作的经济人有更高的生活满意度,但他们并未进一步分析背后的潜在原因。本研究则发现主观幸福感与自利有负相关,但与理性有正相关。由于幸福感与社会支持等有密切关系(宋佳萌, 范会勇, 2013),我们推测,逐利可能会损害社会关系,破坏幸福感,而理性则能够调节自我利益与社会利益,促进幸福感。

再回到自利与理性的概念内涵上来,自利指的是个体在决策时将个人利益最大化置于其他考虑之前(Xin & Liu, 2013),反映了行为的目标或动机是指向自我利益的,这与本文涉及的一系列社会取向的变量相冲突,因而,自利对这些变量均呈现出负相关。相对而言,理性不仅反映了个体能够通过理性的思考和决策来实现自利的目标,还反映了个体能够根据现实情况合理控制逐利动机,并通过社会合作实现长期利益与集体利益。辛自强(2020a)对个体理性与社会理性的区分正是此意。将市场的动力机制和规则机制(Zhang & Xin, 2019)内置到人身上,自利是行为的目标,理性则控制着实现目标的途径。也就是说,理性有两个功能:它不仅要确保自身利益最大化,还要权衡短期与长期利益的关系,权衡个体与集体利益的关系,以“合理”选择达成目标的路径或手段(简言之,这里的理性是一种工具理性)。由此,自利与所有的以“社会人”为基底的变量(信任、财经伦理观、捐赠意愿等)都呈负相关;但理性与他们的关系则是不稳定或较弱的,因为理性并不必然与社会取向矛盾,它一方面要以自利为目的,另一方面要抑制暂时自利,而表现出“亲社会”取向。因而,我们能发现理性一方面能够正向预测财富价值观,使个体能够超越金钱,另一方面理性同样能够正向预测物质主义。同样,由于自由市场是“经济人”的土壤(斯密, 2018),二者间应该具有正相关,但本研究却发现,理性能够负向预测自由市场理念。背后的逻辑可能是,理性程度越高,越可能认识到自由市场的缺陷,因而同意国家对市场的监管或调控,这也显示了理性对逐利的调节。

4.3 经济人的类型及其心理行为差异

研究显示经济人的自利与理性相关较低,它们对一系列心理行为的影响也不尽相同,因而,每个个体对两个维度的认同可能存在心理结构上的差异。以被试在经济人信念的4道题目上的表现为显变量进行的聚类分析,的确区分出了三类人群:温情型经济人(低自利高理性)、温和型经济人(中自利中理性)和冷酷型经济人(高自利高理性)。或许不能将“经济人”作为一个单一“物种”,他们包含了自利和理性水平不同的亚群体,而且在各种心理行为上的表现也存在差异。正如他们各自的名称那样,温情型经济人“精致”(理性、聪明)但“不利己”,他们有较高的社会取向(温暖的);冷酷型经济人是精致的利己者,在社会取向变量上得分较低(冷漠的);温和型经济人则较为“中庸”,在各类变量上的表现大多居中。该结果一方面支持了聚类分析的合理性,另一方面支持了自利与理性两个维度相对独立的结论,同时也提示我们,笼统地将经济人做好或坏的价值判断并不合适,尤其需要关注的是自利与理性的关系,是个体理性与社会理性的关系。

三类经济人各自在自利取向、社会取向、中性变量上的表现与自利、理性对这些变量的影响具有内在的一致性。变量中心的分析显示自利与物质主义正相关,与财富价值观等社会取向变量负相关。由于温情型经济人和冷酷型经济人的理性得分都较高,其差异主要体现在自利上,导致两类人在自利取向与社会取向的变量上表现出了较大且较为一致的差异。相对于这两类人,温和型经济人的自利得分居中,虽然温和型经济人的理性得分在三类人中最低,但理性对若干变量的影响并不具有一致性,因而,温和型经济人展现出的各方面的心理行为较为居中,在一端为“自我利益偏好”另一端为“社会利益偏好”的量尺上,其行为偏好较为模糊或不稳定。

作为西方经济学的基本人性假设,经济人模型在最近几十年受到了较多的反驳,主要的证据是人类社会广泛存在的合作行为与社会偏好(叶航等, 2013; Henrich et al., 2005)。基于这样的证据,经济人与社会人成为对立的两极,支持一方就意味着反对另一方。Yamagishi等(2014)将人群划分为经济人、准经济人、普通人、稳定的合作者即是同样的逻辑。这种区分方式主要是基于被试的行为反应,并未考虑行为背后的心理过程。然而,同样的行为可能源于不同的心理过程。例如,合作行为既可能源于较低的自利动机,也可能源于较强的社会理性。本研究基于被试在经济人信念量表4道题目上的表现进行聚类分析,划分了温情型、温和型和冷酷型经济人三类,他们在各类心理行为上首先表现出程度上的差异。在他们的分类指标(自利与理性)上,实际上他们不仅存在认同程度的差异,更存在结构上的差异。这种结构上的差异在辛自强(2020a)的个体理性与社会理性、王玉珍(2004)的理性“道德人”与理性“经济人”等观点上同样有所体现。也就是说,经济人亚群体之间的差异既体现在程度上,也体现在结构上。也正是为了体现这一点,我们一方面将这三类人均称为“经济人”,另一方面做了温情型、温和型、冷酷型的区分。

4.4 研究局限与未来方向

本研究对经济人信念的概念做了进一步解构,明确了自利与理性的相对独立性,并发现它们对自利取向的变量、社会取向的变量、中性变量具有不同的影响;同时,本研究首次基于自利与理性对人群做了划分,识别出了温情型经济人、温和型经济人和冷酷型经济人三类,他们在各类心理行为变量上表现出普遍性的差异。这些发现均推动了我们对经济人的理解,然而,本研究在解开一个谜题的同时也引发了更多值得探讨的新谜题。第一,经济人的内涵结构。自利有不同的实现途径,因而,理性也有不同的表现形式(辛自强, 2020a)。这是自利与理性之所以相对独立的一个潜在原因,但本文并未对理性做进一步的划分。如果将理性划分为个体理性与社会理性,是否更有助于揭开经济人的神秘面纱?第二,经济人不同亚群体的划分。基于自利与理性对经济人的群体划分,在不同文化、不同情景、不同测量方式上是否具有一致性?不同亚群体在各类社会偏好、真实行为上的差异是怎样的?这类问题都有待研究。

最后,在理解与应用本研究的结果时应该保持适度的谨慎。第一,由于本研究是在疫情期间进行的,结果并不一定能推广至其他时空中。以武汉“封城”为例,对身处武汉的个体而言,封城将带来一系列消极的心理行为后果,如生活不便利、医疗资源紧张、高压力焦虑等,这显然有悖于自利的动机。然而,从长远利益与集体利益的角度而言,国家采取的一系列疫情防控举措是必要的。也就是说,重大公共卫生事件凸显了集体利益和集体规范。根据去抑制理论(Hirsh, Galinsky, & Zhong, 2011),此时人们的行为将更多地遵从集体规范。根据不确定认同理论,重大公共卫生事件带来的高度不确定感也将促进集体认同(Wagoner & Hogg, 2006)。此時,更多地考虑集体利益与长远利益可能转变为了一种理性选择(即社会理性)。因而,本研究的发现可能是情景依赖的。第二,虽然本研究没有直接区分考察个体理性和社会理性,但为了防止误读,我们要指出,二者不是简单对立关系,尤其不能做“好”与“坏”的简单道德对立。无论是个体理性或是社会理性,其概念中的关键首先是“理性”(与非理性相对),其次才是“个体”或“社会”。也就是说,个体理性与社会理性均需得到足够的理解、尊重、培育,只有二者均充分发展的人才是一个真正理性的人。

参考文献

陈海勇, 王建平, 谢伟, 陈薇 (2003). SARS危机下网民的情绪状况及其影响因素. 应用心理学, 9(4), 7-13.

福山 (2001). 信任:社会美德与创造经济繁荣 (彭志华译). 海口:海南出版社.

福山 (2020). 我承认新自由主义已死,但中国模式难以复制. https://www. thepaper. cn/newsDetail_forward_7073839

金盛华 (2020). 将民众战胜疫情的信心转化为对未来经济信心:对全国30个省、市、自治区社会心态调查分析. 人民网, http://yuqing. people. com. cn/GB/n1/2020/0317/c364391-31636011. html

李汉林, 魏钦恭, 张彦 (2010). 社会变迁过程中的结构紧张. 中国社会科学, (2), 1-27.

刘国芳 (2018). 父母的经济人信念对自身信任及儿童信任的影响. 心理发展与教育, 34(1), 21-27.

刘国芳, 辛自强, 林崇德 (2016). 经济人信念对信任的影响:信任主题的调节作用. 心理科学, 39(1), 166-171.

彭凯平 (2009). 经济人的心理博弈:社会心理学对经济学的贡献与挑战. 中国人民大学学报, 23(3), 61-69.

乔姆斯基 (2020). 新自由主义瘟疫使新冠疫情恶化. https://new. qq. com/rain/a/20200415A08OWZ00

斯密 (2018). 国富论(修订本)(谢祖钧译). 北京: 中华书局.

宋佳萌, 范会勇 (2013). 社会支持与主观幸福感关系的元分析. 心理科学进展, 21(8), 1357-1370.

王晓田, 陆静怡 (2016). 进化的智慧与决策的理性. 上海: 华东师范大学出版社.

王玉珍 (2004). 理性只是对自利最大化的追求吗? 经济学家, (6), 84-89.

西蒙 (2009). 基于实践的微观经济学(孙涤译). 上海: 格致出版社与上海人民出版社.

辛志勇, 于泳紅, 辛自强 (2018). 财经价值观研究进展及其概念结构分析. 心理技术与应用, 6(8), 472-483.

辛志勇, 于泳红, 辛自强 (2020). 中国公民财经价值观测验编制. 心理技术与应用, 8(12), 736-746.

辛自强 (2020a). 理性的达成:社会治理心理学的反思. 中州学刊, (3), 7-13.

辛自强 (2020b). 公众的疫情风险认知与经济信心调查. 人民论坛, (2月中), 32-35.

辛自强, 窦东辉, 陈超 (2013). 学经济学降低人际信任?经济类专业学习对大学生人际信任的影响. 心理科学进展, 21(1), 31-36.

辛自强, 李哲, 杨之旭 (2020a). 疫情期间公众的经济信心、财经价值观与支出行为意愿. 中央财经大学学报, (6), 118-128.

辛自强, 张红川, 孙铃, 于泳红, 辛志勇 (2020b). 中国公民财经素养测验编制的总体报告. 心理技术与应用, 8(12), 706-717.

叶航, 陈叶烽, 贾拥民 (2013). 超越经济人:人类的亲社会行为与社会偏好. 北京: 高等教育出版社.

Bauman, Y., & Rose, E. (2011). Selection or indoctrination: Why do economics students donate less than the rest?Journal of Economic Behavior and Organization. 79(3), 318-327.

Becker, G. (1976). The economic approach to human behavior. Chicago: University of Chicago Press.

Borgen, F. H., & Barnett, D. C. (1987). Applying cluster analysis in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 34, 456-468.

Doucouliagos, C. (1994). A note on the evolution of homo economicus. Journal of Economic Issues, 28(3), 877-883.

Frank, R., Gilovich, T., & Regan, D. (1993). Does studying economics inhibit cooperation?Journal of Economic Perspectives, 7(2), 159-171.

Gintis, H. (2009). The bounds of reason: Game theory and the unification of the behavioral sciences. Princeton: Princeton University Press.

Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., & Gintis, H., et al. (2005). Economic man in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies. Behavioral and Brain Sciences, 28(6), 795-815.

Hirsh, J. B., Galinsky, A. D., & Zhong, C. (2011). Drunk, powerful, and in the dark: How general processes of disinhibition produce both prosocial and antisocial behavior. Perspectives on Psychological Science, 6(5), 415-427.

Jalil, A., & Rabab, I. (2017). The economic payoffs of trust: an empirical investigation from developing countries robust to jackknife coefficient distribution. Social Indicators Research, 131(3), 1121-1144.

Keat, R. (1993). The moral boundaries of the market. In C. Crouch & D. Marquand (Eds. ), Ethics and markets: Cooperation and competition within capitalist economics (pp. 6-20). Oxford, UK: Blackwell Publishers.

Luhman, H. (1990). Essays on self-reference. New York: Columbia University Press.

Nettle, D., Gibson, M. A., Lawson, D. W., & Sear, R. (2013). Human behavioral ecology: Current research and future prospects. Behavioral Ecology, 24(5), 1031-1040.

Pillutla, M. M., & Chen, X. (1999). Social norms and cooperation in social dilemmas: The effects of context and feedback. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 78(2), 81-103.

Richins, M. L. (2004). The material values scale: Measurement properties and development of a short form. Journal of Consumer Research, 31(1), 209-219.

Rubinstein, A. (2009). A sceptics comment on the study of economics. The Economic Journal, 116(510), 1-9.

Wagoner, J. A, & Hogg, M. A. (2006). Uncertainty-identity theory. Advances in Experimental Social Psychology, 39(6), 69-126.

Xin, Z., & Liu, G. (2013). Homo economicus belief inhibits trust. PLoS ONE, 8(10), e76671.

Yamagishi, T., Li, Y., Takagishi, H., Matsumoto, Y., & Kiyonari, T. (2014). In search of homo economicus. Psychological Science, 25(9), 1699-1711.

Zhang, Y., & Xin, Z. (2019). Rule comes first: The influences of market attributes on interpersonal trust in the marketization process. Journal of Social Issues, 75(1), 286-313.

Abstract During the epidemic of COVID-19, the homo economicus belief and a series of dependent variables of 1074 Chinese were investigated. The dependent variables were divided into one of three categories: variables of self-interest orientation (i. e. material values); variables of social orientation which contained wealth values, financial ethics values, willingness of relationship investment, willingness of donating, and general trust; and neutral variables such as free-market ideology and subjective well-being. The results showed that (1) the two dimensions of homo economicus belief, i. e. selfishness and rationality, were relatively independent; (2) men exhibited higher levels of selfishness and rationality than women, and higher levels of education were associated with lower levels of selfishness; (3) there were differences in the predictive validities of selfishness and rationality, for example, both selfishness and rationality positively predicting material values, and selfishness negatively predicting all variables of social orientation; (4) a cluster analysis of participants responses in the scale of homo economicus revealed that participants exhibited one of three classes: warm homo economicus (low in selfishness and high in rationality), moderate homo economicus (moderate in both selfishness and rationality), or cold homo economicus (high in both selfishness and rationality).

Key words: homo economicus; selfishness; rationality; public health emergency