添加秸秆对长期不同碳氮管理土壤各粒级团聚体激发效应的影响

曹彬彬,李雨诺,朱熠辉,师江澜,田霄鸿

(西北农林科技大学 资源环境学院/农业部 西北植物营养与农业环境重点实验室,陕西 杨凌 712100)

土壤有机碳(SOC)不仅对改善土壤质量及土壤肥力起着至关重要的作用,同时其固持量增加能有效减缓全球气候的剧烈变化[1]。SOC含量主要通过碳输入(外源有机物料投入)与碳输出(原有SOC矿化)之间的平衡来决定。在农业生产体系中,向土壤中投入的外源有机物料主要有作物根系、作物秸秆及有机肥料等,但是由于作物秸秆本身含有大量有机物质及中微量元素,将其合理地归还给土壤不仅能够提高土壤肥力,而且还能改善多数土壤的养分状况,有效保障作物的稳产高产,因此秸秆还田逐渐成为提升农田尤其是粮田SOC水平的最重要管理措施之一[2]。

研究发现,长期进行秸秆还田可能会增加SOC含量,但也可能会对SOC含量影响很小甚至有降低作用[3-5],这是因为秸秆投入会使SOC周转在短期内产生强烈变化,产生激发效应(priming effect,PE)[6],从而引起原SOC矿化损失[7]。因此,秸秆还田后SOC的含量高低,主要取决于投入秸秆后新形成的SOC量与激发效应引起的原SOC矿化损失量之间的关系,若新形成的SOC量高于SOC矿化损失量,则SOC含量呈增加趋势,反之则SOC含量降低。一般认为,土壤性质、秸秆类型等会影响土壤激发效应的大小和方向,其中土壤初始SOC含量是影响激发效应的重要因素之一[7-8]。Hamer等[9]对农田土壤和森林土壤研究后发现,SOC含量越低,产生的激发效应越强烈;而Schmatz等[10]在两种性质不同的土壤中分别添加小麦秸秆、豌豆及野豌豆后得到了相反结论,即初始SOC含量越高的土壤激发效应越强烈。产生这些差异的主要原因可能是土壤本身性质的复杂性及添加的外源物料不同所致,使得研究结果难以比较。因此,土壤初始SOC含量与产生激发效应大小之间的关系目前尚不明确。

团聚体作为土壤的重要组成部分及土壤结构的基本单元,能够在SOC与土壤微生物之间形成空间隔离,从而减缓土壤微生物对SOC的分解利用并降低土壤CO2的释放,因此土壤团聚体对SOC起着重要的物理保护作用[11-13]。同时,土壤团聚体(包括大团聚体和微团聚体)碳库与SOC库之间存在着极显著的正相关性,这说明团聚体碳会显著影响SOC贮量的大小。对于各粒级团聚体有机碳的固持能力而言,土壤团聚体粒径越大,则对SOC固持的能力越弱。这是由于大团聚体能够储存更多的SOC,但是其含有的SOC周转快于微团聚体,无法对SOC进行长期物理保护;仅微团聚体中的SOC能得到长期固存。根据团聚体等级发育模型[11,14],微团聚体中的SOC之所以能得到更好的物理保护,是因为与大团聚体相比,微团聚体是由矿质物质与细菌、真菌、植物残体及多糖聚合物胶结在一起形成的,更不易被微生物和酶所分解[11,15]。但同时,秸秆还田后一方面SOC能够与微团聚体及矿物质等组分再结合形成大团聚体,对土壤团聚体碳的稳定性产生影响;同时可能因为在各粒级团聚体中产生的激发效应而影响各粒级团聚体碳的矿化,从而对各粒级团聚体的SOC固持能力产生影响[16]。目前关于外源物料添加是否会通过对各粒级团聚体碳产生不同的激发效应,进而影响各粒级团聚体碳的固持能力尚未达成共识。Rabbi等[15]指出,大团聚体与微团聚体产生的激发效应差异甚微,两者对SOC的保护能力并无差异;但是也有研究认为,外源物料的加入可能会使大团聚体比微团聚体产生更强烈的激发效应,微团聚体会对SOC产生更大的保护[17-18];以上研究结果不同的原因可能与土壤性质以及添加的外源物料存在差异有关。目前,关于初始SOC含量不同的同一类型土壤以及添加相同的外源有机物料后作物秸秆对团聚体碳激发效应的影响研究还较少。关于作物秸秆的投入是否使大团聚体产生的激发效应比微团聚体更强烈,以及土壤碳氮水平是否会对各粒级团聚体碳的激发效应产生影响,目前尚无定论。为此,本试验拟以2种不同碳氮水平的土壤、2种土壤经过干筛法得到的3种粒级团聚体和秸秆为材料,采用室内恒温培养试验,测定各粒级团聚体的CO2释放量和SOC及其活性组分,计算各粒级团聚体碳的表观激发效应,研究作物秸秆投入对土壤团聚体激发效应产生的影响,以期为探讨秸秆还田对SOC固持能力产生影响的内在机理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

本研究中2种供试土壤样品均采自西北农林科技大学农作一站长期进行不同碳氮管理的定位试验地,土壤类型属于塿土(旱耕土垫人为土),采用冬小麦-夏休闲的种植制度。该长期定位试验从2002年开始进行,近20年中有机物料投入量和氮肥施用量差异很大,共包含9个处理。本研究仅选择其中S0N0和S1N12个处理。(1)S0N0土壤:即秸秆不还田+不施氮肥,具体为小麦收获后移除地上秸秆,同时在2002-2017年均不额外投入小麦秸秆和化学氮肥。(2)S1N1土壤:即高量秸秆还田+高量氮肥。具体为小麦收获后移除地上秸秆,在播种前从田块外额外投入小麦秸秆;2002-2016年进行小麦秸秆覆盖还田,每年覆盖量为4 500 kg/hm2;2016-2017年进行小麦秸秆高量还田,每年秸秆还田量约为15 000 kg/hm2;2002-2017年每年施氮量均为240 kg/hm2。

在2018年夏休闲时期,从上述2个田间处理的土壤耕层(0~20 cm)采集试验所用的土壤样品,用于团聚体的制备。在选择的田间处理小区内随机选取5个点组成混合样品,用硬质塑料罐将土壤运回实验室,挑出可见的植物残体及根系后风干,将土块沿着自然破碎面掰成5 mm大小的碎块,待用。

室内培养试验所用秸秆于2017年采自西北农林科技大学斗口试验站,待玉米植株成熟后将整株采回,地上部分(不包括穗部)在75 ℃下烘干至质量恒定后,粉碎至约2 mm长,装入密封袋备用。玉米秸秆含碳量为436.0 g/kg,含氮量为5.6 g/kg。

1.2 试验设计

采用室内恒温培养试验,采用2×3×2的三因子完全方案,3个试验因素分别是不同碳氮管理土壤、团聚体粒级、秸秆添加,其中2种供试土壤样品为S0N0土壤和S1N1土壤,3种土壤团聚体粒径分别为>2 mm(A1)、2~0.25 mm(A2)和<0.25 mm(A3),2种秸秆添加水平分别为不添加玉米秸秆(M0)及添加玉米秸秆(M1),共组成12个处理,即S0N0M0A1、S0N0M0A2、S0N0M0A3、S0N0M1A1、S0N0M1A2、S0N0M1A3、S1N1M0A1、S1N1M0A2、S1N1M0A3、S1N1M1A1、S1N1M1A2和S1N1M1A3,每处理重复3次。其中玉米秸秆添加量为12 g/kg,所有处理均添加等量氮肥和磷肥(N与P2O5的添加量分别为88和113.04 mg/kg),以使秸秆的腐解达到最佳。培养前2种供试土壤及各粒级团聚体有机碳含量见表1。

表1 培养前2种供试土壤及各粒级团聚体的有机碳含量Table 1 Organic carbon in the two soils and aggregate sizes before incubation g/kg

1.3 土壤团聚体的制备

利用干筛法[19]得到粒径>2,2~0.25和<0.25 mm的土壤团聚体,具体操作过程为:待土壤风干到含水量达到土壤塑限,将大土块沿着自然脆弱带轻轻掰成粒径大约为5 mm的碎块,然后转移到孔径2和0.25 mm的筛子上振荡5 min,之后收集每个筛子上的团聚体,其中从孔径2 mm的筛子上收集粒径>2 mm的团聚体,即粗大团聚体;从孔径0.25 mm的筛子上收集粒径2~0.25 mm的团聚体,即细大团聚体;通过孔径0.25 mm筛子的团聚体即为粒径<0.25 mm的团聚体,即微团聚体。本研究未选用粒径为0.25~0.053和<0.053 mm的团聚体而选用粒径<0.25 mm的团聚体,是因为在处理过程中得到的0.25~0.053和<0.053 mm的团聚体样品极少,不利于培养试验的进行。

1.4 土壤团聚体培养过程

采用室内恒温培养方法,将100 g(干质量)土壤团聚体放入1 L的培养罐里,按照不同的处理将各粒级团聚体与玉米秸秆充分混匀,将氮磷肥溶于蒸馏水并以溶液的形式加入,同时用蒸馏水调节土壤含水量为田间持水量的70%;将装有20 mL 1 mol/L NaOH溶液的小塑料瓶悬挂在培养罐中,加盖密封后放置于恒温培养箱中进行随机排列,在25 ℃恒温、黑暗条件中培养70 d。

1.5 测定指标及方法

土壤CO2释放量利用酸碱滴定法测定,在培养1,2,3,4,5,7,10,14,20,31,42,55和70 d时,取下装有20 mL 1 mol/L NaOH溶液的已吸收CO2的小塑料瓶,加入20 mL 0.5 mol/L BaCl2进行沉淀,用酚酞作为指示剂,用0.5 mol/L的HCl进行反滴定[20]。试验期间打开培养罐通气30 min以保证气体交换。每次CO2测定结束后,更换NaOH溶液并进入下一个培养周期。

室内培养试验结束后,将培养罐中的土壤团聚体分为两部分,一部分储存于4 ℃条件下,用于测定土壤微生物量碳(MBC)和可溶性有机碳(DOC)含量;另一部分风干,用于测定SOC含量。

SOC含量采用重铬酸钾-浓硫酸外加热法[21]测定;土壤MBC含量采用氯仿熏蒸-碱液浸提法[22]测定;土壤DOC含量采用超纯水(V土∶V水=1∶10)进行浸提,通过0.45 μm膜滤器过滤后用总有机碳(TOC)分析仪测定。

1.6 数据处理与分析

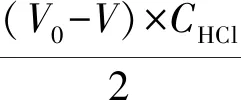

CO2释放量的计算公式如下:

总结上述,回应型法下的刑法教义学不应再是自治型法模式下那样封闭自足,而是应当认真回应刑事政策的合理因素乃至公众的法感情。这并非放弃教义学体系性、逻辑性的优势,而是作为出罪维度的补充。就此而言,健康的刑法教义学知识体系应当是开放的、包容的、不断自我检视和更新的,能够不断回应一般之外的特殊、抽象之下的具体,进而实现个案正义。

式中:V0为空白标定时消耗的标准盐酸的体积(mL),V为样品滴定时消耗的标准盐酸的体积(mL),CHCl为标准盐酸浓度(mol/L),m为土壤质量(g),a为土壤含水量(%)。

CO2累积释放量即为培养试验期间土壤CO2释放量的总和。

CO2释放速率=CO2释放量/t。

式中:t为NaOH溶液放置在培养瓶中的时间(d)。

表观激发效应(PE)的计算公式如下:

PE=CO2-Camended-CO2-CCK。

式中:CO2-Camended表示添加秸秆处理土壤团聚体的CO2量,CO2-CCK表示未添加秸秆处理土壤团聚体的CO2释放量。

原始数据采用Microsoft Excel 2007进行整理计算,试验数据均为具有标准误差的3次重复的平均值。使用DPS V7.05专业版软件对团聚体有机碳、土壤DOC以及土壤MBC含量采用3因素方差分析(Three-way ANOVA),对表观激发效应(PE)采用2因素方差分析(Two-way ANOVA)进行F检验后,进行多重比较(最小显著差法LSD);比较不同处理间在P<0.05水平的差异显著性;使用Excel 2010软件制图。

2 结果与分析

2.1 不同处理土壤团聚体CO2释放速率和CO2累积释放量

由图1可知,整个培养试验期间,在同一粒级土壤团聚体中,S1N1土壤的CO2释放速率始终高于S0N0土壤。对于2种土壤的团聚体,在培养试验的第1天出现了CO2释放速率高峰,第3天又一次出现了CO2释放速率高峰;同时在添加秸秆的条件下,第3天出现的CO2释放速率高峰高于第1天,之后随着培养时间的延长CO2释放速率总体降低。在S0N0土壤中,未添加秸秆时,微团聚体(粒径<0.25 mm)的CO2释放速率高于大团聚体(粒径>2 mm和2~0.25 mm);而添加秸秆后,细大团聚体(粒径2~0.25 mm)的CO2释放速率高于微团聚体和粗大团聚体(粒径>2 mm)。在S1N1土壤中,不管添加秸秆与否,微团聚体的CO2释放速率始终高于大团聚体的CO2释放速率。

由图1还可知,在所有处理中,土壤团聚体的CO2累积释放量在整个培养试验期间均呈现随着时间延长而持续增加的趋势。在添加秸秆进行70 d培养试验结束后,S0N0土壤和S1N1土壤的细大团聚体的CO2累积释放量总体高于微团聚体和粗大团聚体。未添加秸秆时,土壤团聚体CO2累积释放量则与土壤碳氮水平不同有关,其中S1N1土壤微团聚体的CO2累积释放量较S0N0土壤的微团聚体平均增加了28%,而S1N1土壤大团聚体的CO2累积释放量则较S0N0土壤大团聚体平均降低了25%;不添加秸秆时,2种土壤微团聚体的CO2累积释放量均高于大团聚体。

曲线外的误差棒代表各处理间P≤5%水平的LSD值The error bars represents LSD value (P≤5%) among treatments图1 不同处理土壤团聚体CO2释放速率和CO2累积释放量Fig.1 CO2 emission rate and cumulative CO2 emission in soil aggregates under different treatments

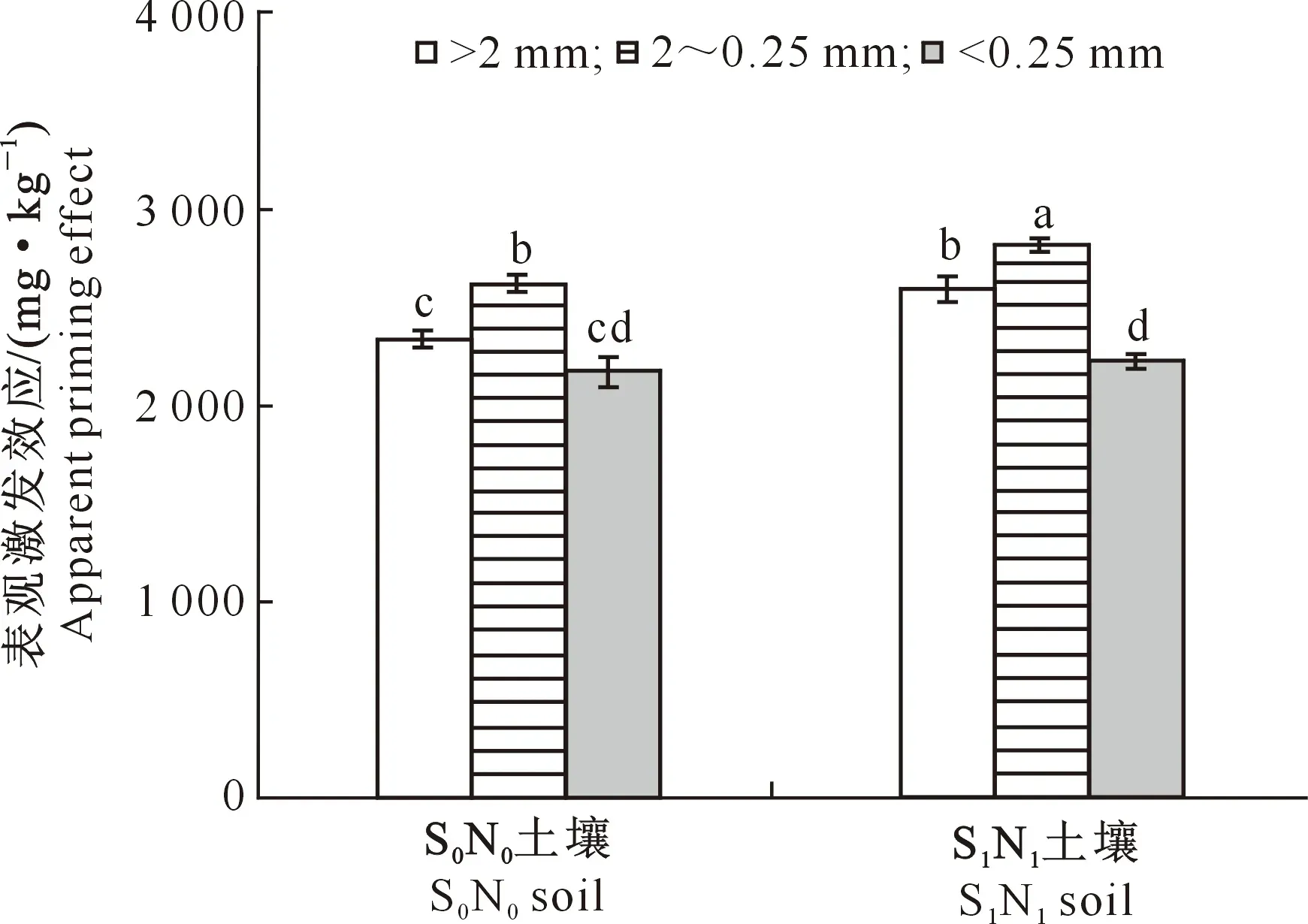

2.2 不同处理土壤各粒级团聚体的表观激发效应

2因素方差分析结果显示,土壤团聚体的表观PE受到团聚体粒级的主效应及其与土壤碳氮水平交互效应的极显著影响(P<0.001),土壤碳氮水平主效应不显著(P=0.092 3)。图2显示,培养试验结束后,土壤团聚体的表观激发效应(PE)均呈现为正激发效应。对于同一团聚体粒级,其在不同土壤中的表观PE存在差异,其中S1N1土壤的大团聚体(粒径>2 mm和2~0.25 mm)的表观PE均高于S0N0土壤,而微团聚体(粒径<0.25 mm)的表观PE无显著差异。在S1N1土壤中,细大团聚体(粒径2~0.25 mm)的表观PE显著高于其他2个粒级,其中微团聚体的表观PE又显著低于粗大团聚体(粒径>2 mm);在S0N0土壤中,细大团聚体的表观PE仍然显著高于其他2个粒级,虽然微团聚体的表观PE低于粗大团聚体,但二者差异不显著。这可能是因为大团聚体中的有效养分低于微团聚体,因此大团聚体中的养分无法满足微生物的生长代谢,使得微生物只有更多地利用分解原有有机碳,从而引起更大的表观PE。

柱上标不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。下图同Different lowercase letters indicate significant differences at P<0.05 among treatments.The same below图2 不同处理土壤各粒级团聚体的表观激发效应Fig.2 Apparent priming effect in soil aggregates under different treatments

2.3 不同处理土壤团聚体的有机碳及其活性组分

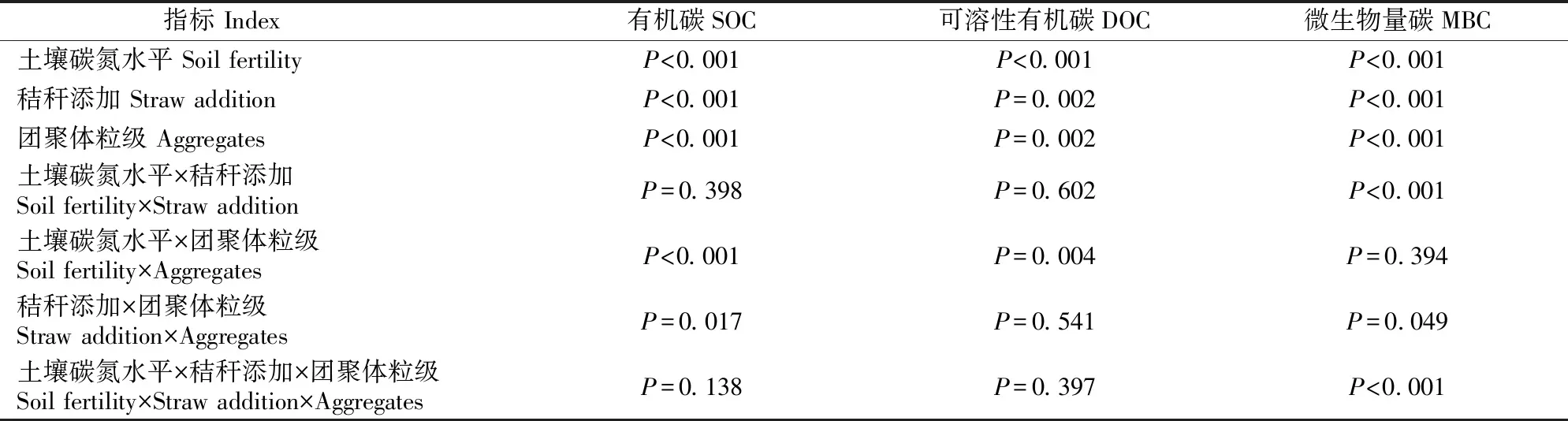

方差分析结果(表2)显示,土壤团聚体有机碳(SOC)含量受土壤碳氮水平、团聚体粒级和秸秆添加以及土壤碳氮水平与团聚体粒级交互效应的极显著影响,受秸秆添加与团聚体粒级交互效应的显著影响。

表2 不同处理对土壤团聚体有机碳及其活性组分含量影响的方差分析Table 2 Variance analysis on effects of soil organic carbon and its active components in soil aggregates under different treatments

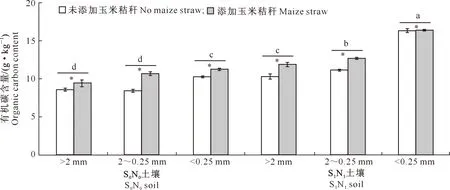

由图3可以看出,不管土壤碳氮水平及土壤团聚体粒级如何,添加秸秆均显著(P<0.05)增加有机碳含量。S1N1土壤的各粒级团聚体有机碳含量均高于S0N0土壤。在S0N0土壤中,微团聚体(粒径<0.25 mm)有机碳含量显著高于大团聚体(粒径>2和2~0.25 mm);在S1N1土壤中,有机碳含量随着团聚体粒级的增大而呈显著降低的趋势,其中微团聚体有机碳含量最高,而粗大团聚体(粒径>2 mm)有机碳含量最低。

*表示添加玉米秸秆与不添加玉米秸秆处理间差异显著(P<0.05)。下图同Asterisk indicates significant differences between soils with and without straw addition (P<0.05).The same below 图3 不同处理土壤团聚体有机碳(SOC)含量的比较Fig.3 Difference in organic carbon (SOC) contents in soil aggregates under different treatments

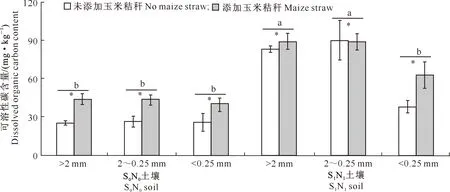

方差分析结果(表2)显示,土壤团聚体可溶性有机碳(DOC)含量受到土壤碳氮水平、团聚体粒级和秸秆添加以及土壤碳氮水平与团聚体粒级交互效应的显著或极显著影响。图4显示,添加秸秆显著增加了2个土壤各粒级团聚体的DOC含量。不管添加秸秆与否,S1N1土壤各粒级团聚体的DOC含量均明显高于S0N0土壤。在S0N0土壤中,粗大团聚体(粒径>2 mm)、细大团聚体(粒径2~0.25 mm)及微团聚体(粒径<0.25 mm)的DOC含量之间无显著差异。在S1N1土壤中,粗大团聚体的DOC含量与细大团聚体之间无显著差异,但二者均显著高于微团聚体。

图4 不同处理土壤团聚体可溶性有机碳(DOC)含量的比较Fig.4 Difference in dissolved organic carbon (DOC) contents in soil aggregates under different treatments

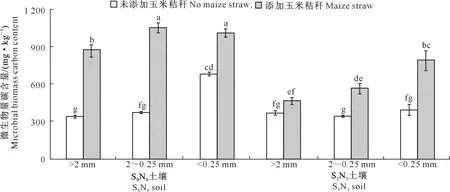

方差分析结果(表2)显示,除了土壤碳氮水平与团聚体粒级交互作用影响不显著外,土壤团聚体的微生物量碳(MBC)含量受到土壤碳氮水平、秸秆添加和团聚体粒级及其二者和三者交互效应的显著或极显著影响。从图5可以看出,添加秸秆后,2个供试土壤各粒级团聚体的MBC含量均显著增加。不添加秸秆时,S0N0土壤微团聚体(粒径<0.25 mm)的MBC含量高于S1N1土壤。添加秸秆后,S0N0土壤大团聚体(粒径>2和2~0.25 mm)和微团聚体的MBC含量均显著高于S1N1土壤。在S0N0土壤中,不添加秸秆时,微团聚体MBC含量显著高于大团聚体;而添加秸秆后,微团聚体与细大团聚体(粒径2~0.25 mm)的MBC含量无显著差异,但二者均显著高于粗大团聚体(粒径>2 mm)。在S1N1土壤中,不添加秸秆时,3种团聚体的MBC含量之间无显著差异;但是在添加秸秆的条件下,微团聚体MBC含量显著高于大团聚体。

图5 不同处理土壤团聚体微生物量碳(MBC)含量的比较Fig.5 Difference in microbial biomass carbon (MBC) content in soil aggregates under different treatments

3 讨 论

3.1 不同粒级土壤团聚体的CO2释放量及表观激发效应

本研究结果表明,未添加秸秆时,各粒级土壤团聚体的CO2累积释放量呈现出不同的规律;2种供试土壤的微团聚体CO2累积量始终高于大团聚体。有研究认为,这可能与团聚体的SOC含量相关,土壤团聚体矿化原有的SOC所产生的CO2累积量与团聚体的SOC含量之间呈正相关关系[23]。本研究中,2种土壤微团聚体的SOC含量均显著高于大团聚体,印证了上述观点。

本研究中,在2种供试土壤的各粒级团聚体中添加等量秸秆后,各粒级团聚体的CO2累积释放量均显著增加,这说明与未添加秸秆相比,秸秆的投入均引起了更多CO2的释放,这可能是因为秸秆激活了土壤团聚体中微生物的活性,土壤微生物进而开始对外源有机物料或原有SOC进行矿化分解所致。同时,在培养试验结束后(70 d),添加秸秆时S0N0土壤和S1N1土壤的微团聚体CO2累积释放量低于细大团聚体,但高于粗大团聚体。有研究认为,微团聚体会释放出更多CO2或者微团聚体与大团聚体之间的CO2差异甚微[15,24]。但是根据团聚体发育等级模型[11,14]可知,大团聚体内包裹着部分微团聚体,因此在添加外源物料后,大团聚体中释放的CO2可能包含这些微团聚体所释放出的CO2,故大团聚体中释放的CO2量高于微团聚体。这与本研究结果不一致,可能是因为不同土壤中含有的SOC和微生物群落组成等存在差异[25]。

本研究中,在培养试验结束后(70 d),各粒级团聚体均产生正表观激发效应(PE),但是在不同土壤中,各粒级土壤团聚体的表观PE强度有异。在S0N0土壤或S1N1土壤中,细大团聚体的表观PE最大,微团聚体的表观PE最小,说明各粒级团聚体碳PE的变化规律与土壤碳氮水平的高低无关。这可能是由于无论初始SOC含量高或低,大团聚体内的SOC都极易被微生物所分解利用[26];而微团聚体则能够对SOC起到最大保护作用,不易被分解[11]。有研究认为,真菌是激发效应的重要驱动者,而且真菌主要存在于大团聚体内[27-28],故大团聚体表观PE较高。同时也有研究认为,表观激发效应与化学计量学和微生物氮挖掘策略有关:由于土壤微生物的生长存在一定的碳氮养分需求,当土壤环境中的养分能够满足微生物生长代谢时,微生物的活性最高,对外源有机物料的分解速率最大;但是在养分有效性较低的条件下,尤其是当氮的有效性较低时,微生物则会通过分解惰性有机质来获取需要的氮源[29]。本研究中大团聚体有机碳等养分含量相对较低,其本身的养分会被较快耗竭,此时K-型策略菌占主导地位,投入外源物料后会刺激K-型策略菌,使其优先分解土壤有机质来满足自身的代谢生长,从而加速原SOC的矿化,产生更强烈的激发效应;而微团聚体中有机碳等养分含量相对较高,此时r-型策略菌开始起主导作用,添加秸秆后该类型微生物会优先分解外源有机物料(秸秆),而减少对原有SOC的分解[30]。因此,微团聚体产生的激发效应低于大团聚体。可见,各粒级团聚体激发效应的具体机制与微生物群落的关系尚需进一步研究。

3.2 不同粒级团聚体有机碳及其活性组分

本研究中,不管土壤碳氮水平高低或者添加秸秆与否,大团聚体(粗大团聚体和细大团聚体)有机碳含量始终低于微团聚体,这与表观PE的变化规律恰好相反。这可能是因为大团聚体中的有机碳主要来源于植物残体及活性较高的新鲜有机质,故其容易被微生物分解利用;而微团聚体中的有机碳多来源于微生物残体及腐殖质等更为稳定的有机质,故不易被微生物分解利用[31]。结合各粒级团聚体表观PE的现象,微团聚体被认为是潜在的固碳场所[32]。在本研究中,2种土壤的大团聚体(粗大团聚体和细大团聚体)可溶性碳(DOC)含量均高于微团聚体也印证了这一观点。

有研究认为,土壤微生物量碳(MBC)是形成SOC的主体之一,土壤MBC水平对SOC的矿化分解有着重要的影响[33-34]。本研究中,各粒级土壤团聚体的MBC含量均随着秸秆的添加而呈现增加趋势。但是与S1N1土壤相比,添加秸秆后S0N0土壤团聚体的MBC含量增加幅度更大。这可能是因为长期秸秆还田和氮肥配合施用会影响土壤的酸碱环境,从而对土壤微生物的活性产生影响,减少MBC的形成。微生物活性降低则会减缓其对SOC的分解作用,最终使得更多的SOC固持于土壤中[35]。综上可知,各粒级团聚体的SOC及其活性组分是影响团聚体有机碳矿化的重要因素。

4 结 论

在不添加秸秆时,微团聚体的CO2累积释放量均高于大团聚体。添加秸秆后大团聚体的表观激发效应高于微团聚体。无论添加秸秆与否或土壤碳氮水平高低,微团聚体有机碳含量始终高于大团聚体,由综合表观激发效应可知微团聚体可对SOC产生更强烈的保护作用。