不同上肢限制法对脑卒中偏侧肘屈肌活跃性和平衡的影响

陈昕,王盛,王彤,吴勤峰,李向哲

1.上海交通大学医学院附属瑞金医院,上海市 200020;2.南京医科大学附属苏州科技城医院,江苏苏州市 215153;3.南京医科大学第一附属医院,江苏南京市210029

脑卒中患者在完成坐站、行走[1‑2]等不需要上肢过度参与的功能性活动时,会出现偏瘫上肢异常屈曲模式,导致平衡下降、步行效率降低、跌倒风险增加、手臂使用受限等问题。正常情况下,人遇到小的立位平衡干扰时,通常利用预期性姿势调整(anticipatory postural adjustments,APAs),主要是躯干和下肢的姿势肌群活动维持平衡[3];而当遇到大的干扰时,需要利用代偿性姿势调整(compensatory postural adjust‑ments,CPAs)使偏移的质心回到平衡位置。常见的CPAs 包括迈步反应、上肢摆动、扶物等[4];上肢活动可在较严重的失平衡中,帮助平衡的恢复和维持[5]。分析偏瘫型脑瘫患儿常速和快速步行时步态和上肢各关节的运动学特点,发现上肢的固定防御姿势可能是一种代偿策略以维持平衡[6],偏瘫型脑瘫患儿手臂的异常屈曲固定姿势主要与前后向步态不稳定有关[7]。这提示脑卒中患者偏瘫上肢异常屈曲模式也可能与平衡维持有关。本研究对偏瘫患者站立和步行中偏瘫上肢采用不同方法,限制肘关节屈曲,探讨其降低偏瘫上肢屈肌活跃性的有效性及其对平衡稳定性的即刻影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年9月至12月在南京医科大学附属苏州科技城医院住院或门诊治疗的脑卒中患者偏瘫16 例,均符合1995年第四届全国脑血管病会议通过的脑卒中诊断标准。

纳入标准:①年龄20~70岁;②病程<6个月;③能在监督下独立步行5 m,且步行时偏瘫上肢呈屈曲模式;④生命体征平稳;⑤同意参与试验并签署知情同意书。

排除标准:①体质量指数>28 kg/m2;②认知障碍或听理解障碍,不能接受动作性指令;③并发其他神经相关和肌肉骨骼系统相关疾病,如脑炎、帕金森病、多发性硬化、周围神经病等。

剔除标准:①测试中所测肌群肌电信号明显异常;②测试中无法用健手辅助患侧肩前屈维持站立20 s或行走10 s。

本研究已经南京医科大学附属苏州科技城医院伦理委员会批准(No.K2007003)。

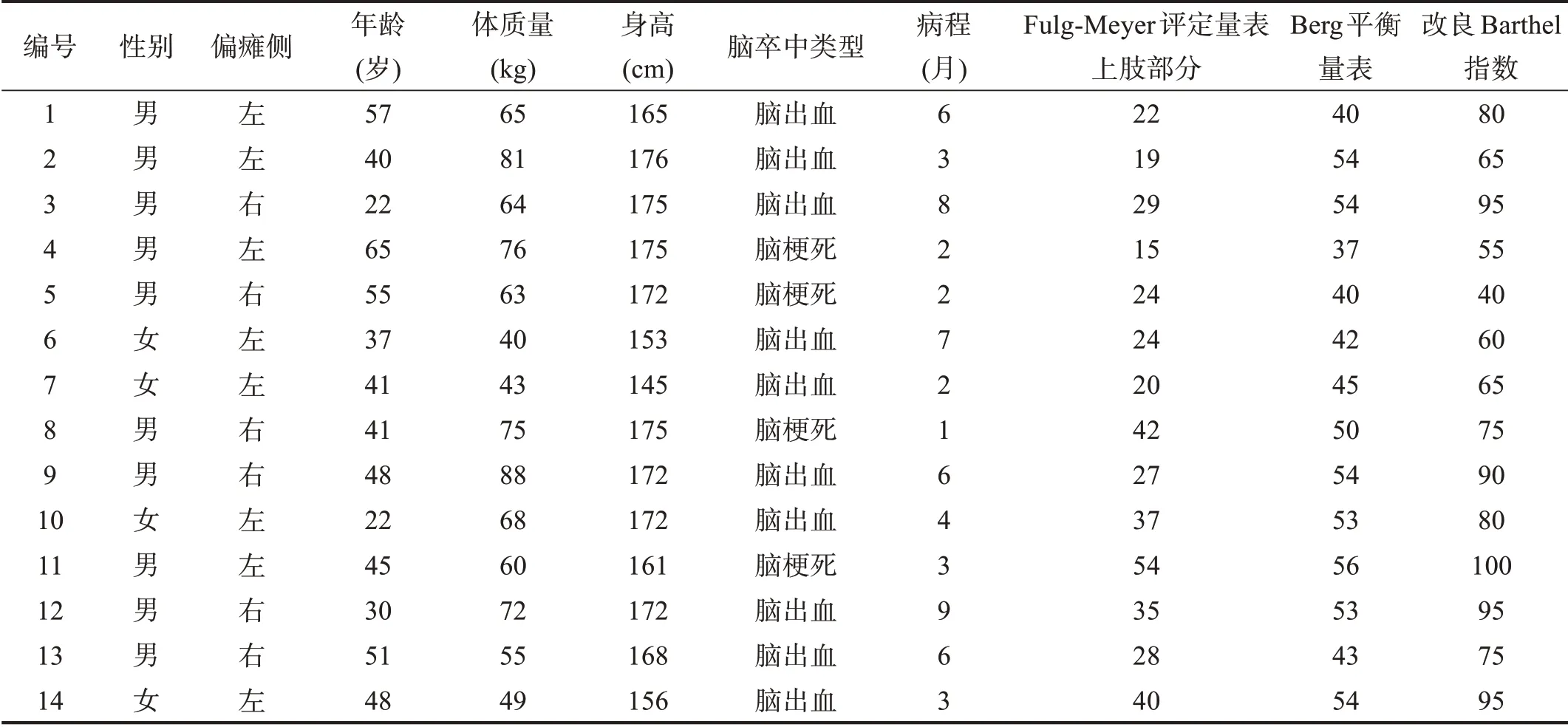

本研究采用的肘屈肌收缩率此前未在研究中出现,无法直接进行样本量估算。Gerachshenko 等[6]选择16例脑卒中患者,采用与肘屈肌收缩率类似的腕屈肌兴奋指数作为主要指标进行研究。本研究也选取16例患者,其中2例因无法在健手辅助患侧肩前屈(限制方法3)状态下维持站立平衡而剔除,其余14例患者一般资料见表1。

1.2 方法

患者分别在不同上肢限制方法下,在站立位和常速步行状态下,采用Desktop DTS 无线表面肌电设备(美国NORAXON 公司)采集关键肌群肌电活动,DTS 3D Accelerometer 无线加速度计(美国NORAXON 公司)记录运动起始点;采用950‑441 Biodex 平衡系统(美国BIODEX MEDICAL SYSTEMS公司)测试站立位平衡稳定性。

1.2.1 上肢限制方法

无限制:患者上肢自然垂于身体两侧,无任何限制。

限制方法1 (肘伸直型支具固定):采用轻便、可调节肘关节支具,将支具调节到0°位,运动轴心对齐肱骨外上髁下方,用绑带固定患侧肘关节。

限制方法2 (健手辅助患侧上肢伸直于身后):健侧手将患侧上肢拉到身后,使肩处于内旋位,前臂旋前,健侧手固定患侧腕手于伸展位。

限制方法3(健手辅助患侧肩前屈90°):健侧手从患侧肘关节或上臂下方用力上托,辅助患者肩前屈超过90°。

限制方法1、2均为临床常用上肢限制方法。限制方法3 为课题组自行设计,主要考虑部分患者患侧肩带下沉,通过自我辅助患肩上抬,能提拉患侧躯干,同时使偏瘫上肢处于伸肘位。

1.2.2 站立位测试

75%酒精擦拭患侧肱二头肌、肱三头肌相应皮肤区域,对体毛浓密者必要时备皮。将一次性表面电极片贴在肩峰与肘窝连线下1/3处(肱二头肌)和肩峰与尺骨鹰嘴连线中点处(肱三头肌)[8‑9]。无线传感器用双面胶贴于电极片旁,适当调整传感器位置,保证患者活动时不会摩擦传感器。然后患者站在Biodex平衡系统上,在4 种限制状态下分别站立20 s。同步记录肌电活动和摆动指数。

1.2.3 步行测试

肌电信号采集方法同站立位测试。将无线加速度计贴于患者健侧足部,记录患者开始迈步的时间点。嘱患者在4种限制状态下分别以正常速度行走10 s。

每种状态下测试间歇5 min,休息时牵伸偏瘫侧腕、肘关节,以缓解因步行所引起的屈肌异常兴奋性增高,直到肌肉静息肌电信号恢复至步行前状态。

1.3 评定指标

1.3.1 摆动指数

Biodex 平衡系统记录受试者在20 s 内的摆动指数。

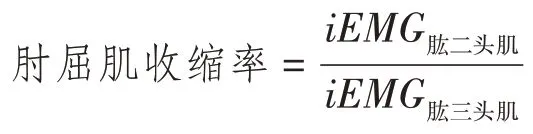

1.3.2 肘屈肌收缩率

对采集的肌电信号进行滤波、翻正处理,获得相应肌肉的积分肌电值(integrated electromyogram,iEMG)[10]。计算肘屈肌收缩率。屈肌收缩率表示某一时间段互为拮抗的屈伸肌协同收缩状况[11],比值越大,屈肌相比伸肌越活跃,屈肌模式越严重。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0 统计软件进行数据分析。计量资料经检验,均服从正态分布;经方差齐性检验,方差齐者采用单因素方差分析检验,两两比较采用SNK法;方差不齐者采用秩和检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

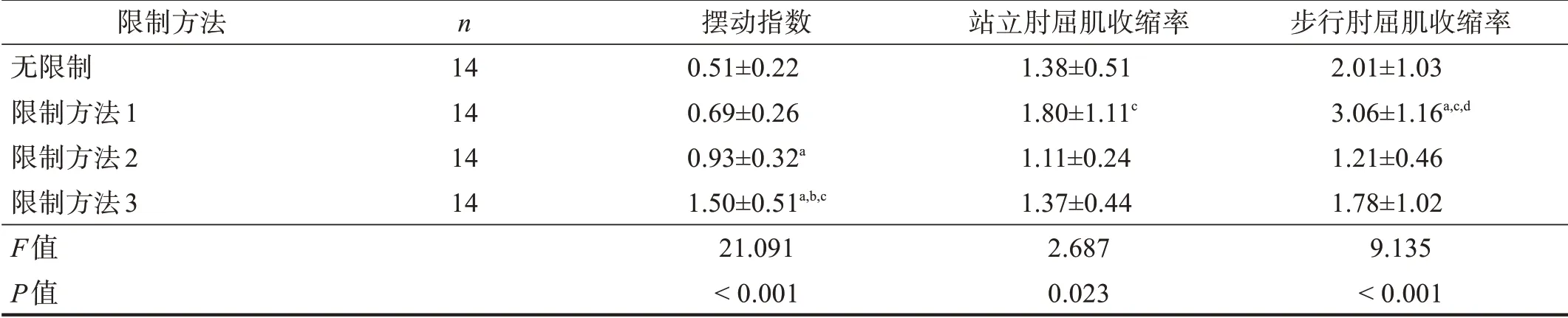

四种状态下,摆动指数、立位和步行肘屈肌收缩率均有显著性差异(P<0.05)。SNK比较,摆动指数限制方法3 大于其他限制方法(P<0.05),限制方法2 大于无限制(P<0.05),限制方法1、2 间无显著性差异(P>0.05);站立肘屈肌收缩率限制方法1 大于限制方法2 (P<0.05),其他状态间无显著性差异(P>0.05);步行肘屈肌收缩率限制方法1 大于其他方法(P<0.05),其他方法间无显著性差异(P>0.05)。见表2。

表1 受试者一般资料

表2 各状态下各参数比较

3 讨论

上肢功能恢复是脑卒中康复的核心内容,也是极难解决的问题。很多患者即使经过系统康复,上肢功能恢复不佳。新技术的运用,如经颅磁刺激[12]、上肢机器人辅助[13‑16]、镜像神经元理论下的技术[17‑18]、局部振动[19],提高了脑卒中上肢功能康复的效果。

脑卒中后患侧肘屈肌活跃,即偏瘫上肢屈曲模式,给患者的功能恢复带来极大影响。脑卒中后痉挛的主要机制是脊髓运动神经元活动水平上升[20],主要康复方法是肢体松动[21]。脑卒中早期,患者偏瘫上肢肌张力较低时,使用吊带能提高患者的平衡稳定[22],改善患者步行功能[23‑24]。但网兜式吊带可能加剧上肢屈曲状态,有研究建议使用弹性伸直型吊带[25],在提高步行能力的同时,避免屈曲模式。

脑卒中恢复期偏瘫患者的上肢屈曲模式可能与平衡稳定性有关。Dickstein 等[26]发现,上肢屈肌痉挛患者在迈步时,患侧上肢屈曲幅度增加,屈肌活跃性增加,认为这种肘关节屈曲活动是步行时平衡干扰下的姿势反应。有研究表明[27],即使平衡较好的偏瘫患者,平衡能力仍不能产生足够的平衡稳定性以保证上肢自由活动。本课题组总结健康人[28]和脑卒中患者[29]上肢活动状态与平衡功能的关系,未发现有研究探讨不同上肢干预方法对脑卒中后异常屈曲模式和平衡功能的影响。

本研究显示,支具限制偏瘫侧肘关节于伸展位,会导致站立和步行时肘屈肌活跃性增加,不利于改善异常屈曲模式。支具是预防挛缩和痉挛进展的常用辅具,系列进展性支具对骨科患者上肢功能有积极意义[30]。支具和肉毒毒素均能有效改善慢性脑卒中患者的关节活动度、肌张力和上肢功能[31]。但本研究通过肌电分析发现,肘关节虽然被强制维持在伸直位,但肘屈肌收缩率却显著高于上肢无干预的自然状态,说明强制性固定肘关节不能降低上肢屈肌主导模式,反而可能导致肌张力增高。有研究也指出[32‑33],任何支具的错误使用均会导致畸形,并可能加重痉挛。因此,支具的使用应慎重考虑。

本研究还显示,身后限制法和健手辅助患手上举限制法降低偏瘫上肢屈肌活跃性的即刻效果不明显,还需要进一步研究。

本研究显示,健手辅助患手上举限制后,站立时身体摆动指数较大,平衡稳定性降低。如果站立位和动态活动(如步行)中偏瘫上肢屈肌过度活跃是维持平衡的代偿措施,那么屈肌活跃性降低,偏瘫上肢参与平衡维持的程度减少,可导致患者平衡稳定性下降。在健手辅助患手上举的测试中,我们发现很多患者患侧足负重减少,部分患者患足离开地面,这可能是患侧躯干、肩胛带代偿性短缩所致。这也能部分解释健手辅助患手上举并未有效降低屈肌活跃性:患者为了维持一种难度较大的平衡状态,患侧上肢仍需参与平衡的维持中。如要打破这种异常的协同活动模式,健手托举患手可能是一种较好的方法。有必要进一步研究健手托举患手上举和健手辅助患手背于身后的上肢限制法对于偏瘫上肢异常屈曲模式的长期影响。

偏瘫上肢肘支具固定会导致患侧屈肌收缩率增高,不是有效的上肢限制方法;健手托患手上肢限制法和健手辅助患手背于身后限制法仍需进一步临床研究验证。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。