高寒区公路建设项目水土流失特点及治理措施

姚志杰,古力巴哈

(新疆水利水电科学研究院,新疆 乌鲁木齐 830049)

0 引言

公路建设对新疆经济的快速发展提供了有力保障,但忽视公路建设中的水土流失问题会造成严重的环境破坏。公路建设中的水土流失问题已引起广泛的关注,高寒区生态环境脆弱,一旦破坏需要更长的时间进行恢复,因此生产建设项目在施工中需要提出有针对性的水土保持措施并严格实施。为进一步了解新疆高寒区公路建设项目水土保持措施情况,以富蕴至可可托海公路工程建设为例,对高寒区公路建设水土流失特点及水土保持措施进行研究,以期为高寒区公路建设水土流失防治提供借鉴和参考。

1 高寒区公路建设水土流失特点分析

新疆高寒区公路主要分布于北疆及天山、昆仑山的高山区域,高寒区域的生态环境复杂脆弱,地面植被经过长期的演化,地表生长有一定的植被,但土壤养分含量低,土壤结构不利于植被生长,植被的生长具有脆弱性,植被垂直带谱明显,海拔4 000 m以下为山地荒漠带,海拔4 000~4 550 m为高寒荒漠带,海拔4 550~4 650 m为高寒草原带,海拔4 650 m以上为高山草甸带,随着海拔升高,植被逐渐退化,地表植被被施工扰动破坏以后的恢复需要极长的时间,工程迹地次生群落物种组成近10 a内仍以耐旱耐贫瘠植物为主,处于演替过程中一个较为稳定的阶段,短期以致较长时间内都难以恢复至顶级高寒草甸群落。

由于植被生长受限,地表土壤不发育,导致工程施工中易造成严重水土流失,且后期恢复困难,影响持续时间较长,因此工程施工中需要做好水土保持设计,同时严格按照设计实施,以避免无序施工严重破坏环境。

2 项目情况简介

2.1 工程概况

S226线富蕴至可可托海公路工程是阿勒泰地区“五纵四横”公路网主骨架之“第一横”,是富蕴县连通其辖区内乡镇的主干道,具有改善沿线区域乡村居民交通出行条件,促进地区自然资源的开发利用功能,也是巩固新疆北部边境国防安全,维护民族团结和边疆稳定的需要。

项目全线位于新疆维吾尔自治区富蕴县境内,主线起点位于G216线与S226线交叉口处(地理坐标为:E89°33′23″,N46°48′38″,桩号K0+000);沿线有S226线改建23.25 km,于K33+435处右偏沿额尔齐斯河左岸逆流而上新建7.30 km,后于K44+200处右偏进入吐尔洪河,沿吐尔洪河两岸逆流而上新建至野鸭湖,再沿Z842线向北进行改建,在K78+445~K79+265段新建全长820 m的可可托海隧道,之后进入可可托海镇,沿矿山路、开拓路等布设,此间于K83+920处跨越额尔齐斯河,设置全长为160 m的可可托海镇大桥,出可可托海镇后沿Y235线行改建,终点止于额尔齐斯河大峡谷景区前(地理坐标为:E89°52′09″,N47°12′55″,终点桩号K88+340),主线全长76.20 km,其中新建道路长度约31.50 km。项目另设置富蕴县城连接线1.33 km,富蕴县城南工业园区连接线18.98 km。

项目主要由路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道(明洞)工程、交叉工程、连接线工程、取土(料)场、弃渣场、施工生产生活区和施工道路等组成。

2.2 工程分区

工程分区主要采取实地调查勘测、资料收集与分析相结合的方法,按照以下原则进行项目水土流失防治分区:①各分区之间具有显著差异性;②相同分区内造成水土流失的主要因子相近或相似;③各级分区应层次分明,具有关联性和系统性;④按照自然条件即气候、地形地貌及植被类型等的差异划分级分区;⑤按照占地性质、工程类型及功能划分二级分区。

该项目的水土流失防治责任范围划分为微丘区和中低山区两个一级分区,二级分区分为路基工程防治区、桥梁工程防治区、隧道工程防治区、附属设施防治区、取弃土(料)场防治区、原取土场防治区、施工生产生活防治区和施工便道防治区等8个二级分区。

3 新疆高寒区公路建设项目防治措施体系

为处理工程建设与生态环境的关系,有效防治项目建设过程中的新增水土流失,保证主体工程安全平稳运行,在分析评价主体工程及水土流失预测的基础上,把水土保持工程措施、植物措施、临时措施有机结合起来,形成完整、科学的水土流失防治措施体系。考虑到本工程线路较长,主体工程设计阶段深度与水土保持设计阶段深度不衔接的问题,对不同水土流失防治分区内的典型路段进行典型设计,以代表该段的水土保持治理方向。

3.1 工程措施设计

设计中对路基工程防治区、桥梁工程防治区、隧道工程防治区、取弃土(料)场区、原取土场区作了较为详细的工程措施,同时水保方案以补充、完善和细化主体工程水土流失防治措施为原则,将项目区临时用地作为设计重点,对路基工程防治区补充表土剥离、回覆表土、土地平整等措施;对桥梁工程防治区和隧道工程防治区补充土地平整等措施;对取弃土(料)场防治区、原取土场防治区、施工生产生活防治区和施工便道防治区分别补充了土质排水沟、土地平整、表土剥离等措施。

3.2 植物措施设计

3.2.1 立地条件分析

项目区线路所经大部分区域的土壤为棕钙土、栗钙土和盐化棕漠土。棕钙土其母质多为黄土状沉积物,土层较厚,多为壤质,剖面分化比较明显。表层土壤有机质平均含量1.67%,土壤速效磷、速效氮含量偏低。栗钙土分布于中低山区成土母质多为黄土,次为坡积物,质地偏轻,多属砂壤、轻壤与砾质砂壤,土层厚薄不一,表层土壤有机质含量2.50%左右,土壤速效养分含量不高。仅在微丘区洼地带,以及降水及融雪水径流滞缓区或汇集的洼地分布有盐化棕漠土。

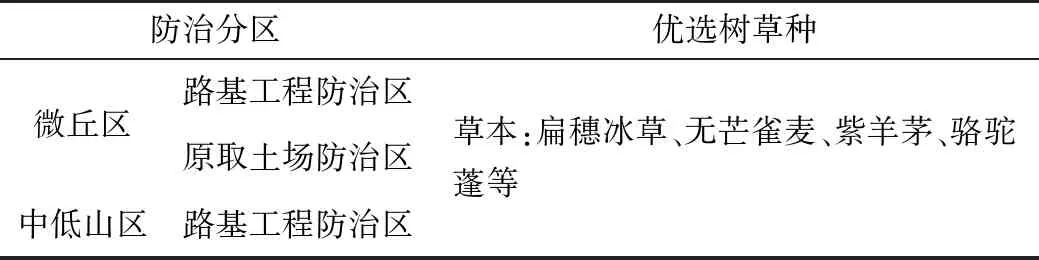

3.2.2 草种的选择

根据工程所在区域气候特征及不同施工区的立地条件,本着“适地适树,适地适草”的原则,经实地调查,优选的树草种植物学与生态学特性见表1。

表1 植物措施防治措施表

3.3 临时措施设计

①开挖施工前应对工程占地进行清表,清表采用循序渐进的方式进行,避免增大侵蚀破坏。②施工期间,临时堆土、清表土应集中堆放在公路永久占地一侧,并对堆放场地采取临时防护措施,减少水土流失。考虑到投资,尽对中低山区采取了装土编织袋拦挡和防尘网苫盖相结合的防护措施,其余地段均只采取了防尘网苫盖措施。③施工过程中应该严格限制临时用地的扰动范围,施工生产生活区要进行临时围挡,施工便道严格控制施工车辆的行驶路线,防止占压占地范围外的土地,在道路两侧设置限行标志。④施工过程中应对施工生产生活区就施工便道区域采用临时洒水措施,减少扬尘从而起到水土保持效果。

4 新疆高寒区公路建设项目防治措施中的问题

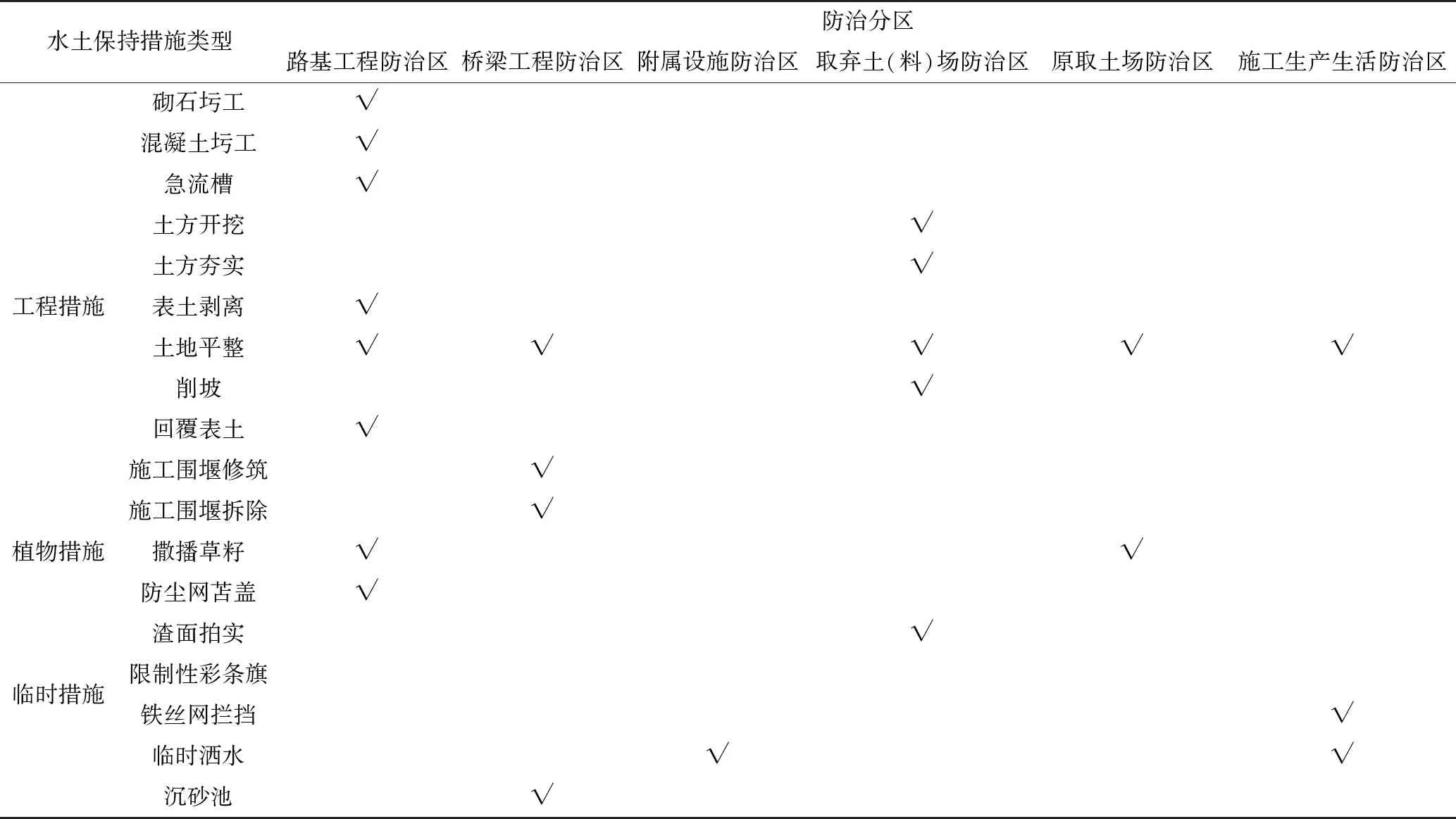

根据验收资料,该工程路基防护工程区的土壤侵蚀量最多,达到29 832 t,同时也是新增水土流失量最多的分区,达到19 456 t,因此重点防治分区应为路基防护工程区,从表2可知,方案设计相应防护措施达到8种,是平均3.80种防治措施的两倍,可以从侧面反映方案措施设计的合理性。

表2 水土保持防治措施表

工程实际建设防治面积为249.08 hm2,较方案设计面积的359.57 hm2减少了110.49 hm2,主要有3个原因:①工程施工未扰动及占压《水保方案》拟定的直接影响区,新规中已取消直接影响区这一分区;②《水保方案》规划1处石料场,5处土料场,5处弃渣场,实际施工中启用土料场2处,弃渣场1处,方案设计的取料弃渣场与实际差异较大;③《水保方案》规划施工道路28.60 km,实际建设施工道路6.20 km,方案设计明显偏大。

5 结语

中国水土保持方案设计作为水土保持工作的重要组成部分,对治理工程建设水土流失问题提供了很大帮助,但仍然存在一些系统性问题,主要有:①主体工程设计阶段深度与水土保持设计阶段深度不衔接的问题。目前水土保持方案设计已不作为项目审批的前置条件,工程施工开始前完成方案设计即可,但实际中业主单位由于对相关情况不了解,往往要求提前做好方案设计,导致后期主体设计变化时,水土保持方案设计与实际情况不符的情况发生;②方案设计人员对工程施工情况掌握不够系统,方案设计措施不够符合工程实际施工情况,例如相关规范中规定临时占地范围内扰动深度<20 cm的表土可不剥离,宜采取铺垫等保护措施,但实际方案设计中基本见不到铺垫这一措施。