移动时代短视频的竖屏美学表达

摘 要:随着移动技术的高速发展,传统主流媒体、新媒体平台以及自媒体人(UGC)都站在了短视频行业发展的风口。从横屏到竖屏的发展演变,代表着设备、时空、行为习惯甚至媒体人思维方式的变化,影像变革的背后是竖屏美学理论的兴起。在新的格式框架下,以近两年拍摄的竖屏微电影为例,分析竖屏短视频独特的发展优势、视觉美学特色与设计策略,扬长避短,探索符合竖屏格式的镜头美学,以期为同类型作品设计提供借鉴和参考。

关键词:竖屏美学;短视频;设计策略;优势

根据中国互联网信息中心(CNNIC)2020年第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年6月,我国手机网民规模为9.32亿,较2020年3月新增手机网民3546万,网民中使用手机上网的比例为99.2%[1]。随着互联网的高速发展,移动媒介得到了更为人性化的传播,手机竖屏节目已经成为时下数字视频新的表达方式。伴随着竖屏短视频带来的巨大传播价值与经济价值,它的兴起已经成为各社交平台可信赖、发展以及销售的新模式。但是目前就竖屏美学相关领域,各类学者、专家的研究并不多。

一、竖屏短视频的发展与优势

(一)竖屏短视频的发展

越来越多的竖屏短视频出现在大众的视野中,以抖音和快手为代表,自媒体人加入竖屏影像的创作与传播中,各移动平台也纷纷引入竖屏内容。优酷在2017年通过资讯类节目《辣报》和人文短视频直播节目《行走的“非遗”》等开始打造竖屏产品形态;腾讯视频通过《和陌生人说话》节目,开创了国内首档竖屏访谈节目的先河;爱奇艺在2018年通过剧情类节目《生活对我下手了》打入竖屏阵营;华为官方微博在2019年发布竖屏微电影《悟空》。“竖屏美学”概念由张艺谋在2019年首届抖音短视频影像中提出,2020年张艺谋团队联合别克拍摄了竖屏贺岁微电影“暖冬”系列。由此可见,规范提升竖屏短视频的设计美学至关重要,将会对未来整个移动应用生态系统起到深远影响。

(二)竖屏符合受众的使用习惯

竖屏观看在几年前是边缘需求,2010年受众观看竖屏内容占比仅5%,2015年,5年间上涨到29%。根据前《纽约时报》视频制作人巴拉卡特的研究,很多人宁可忍受画面周围的黑边,也不愿意把手机由竖屏转为横屏[2]。然而横屏影视内容均是按照传统影视行业4:3或16:9为宽高比录制的,当下竖屏虽然备受重视和发展,但大多影像作品均是横屏制作,受众通过手机观看时,需要改变持握方式点击扩展按钮使之全屏,或者忍受上下屏幕带来的巨大黑边,降低观看感受。单手竖向持握手机符合人体生理结构,受众在使用手机时,单手操作是优先选择,横屏内容往往需要调换手机方向,改为双手持握,在碎片化信息的填充中,必然造成诸多不便。

(三)竖屏符合受众孤独陪伴的内在沉浸需求

受众视听习惯的改变,不仅因为播放设备和技术的发展,也受新媒体语境中社会文化形态和行为方式的制约。竖屏操作手机虽然打破了操作时间与空间的限制,但是受画幅和碎片信息收集的影响,这种方式在现实场景中并不利于人际交流和分享,反而会把受众推向流动的孤独个体。新媒体的出现,从根本意义上把人从机器跟前和禁闭的室内解放出来,将人的“说话”和“移动”功能整合起来,填补了人们离散时空和注意力的“盲点”[3]。传统影像作品符合人眼横向获取信息的特性,适合展示大场景以及人物的运动关系,“看”得深而远,而竖屏让受众的目光由之前的投射变成聚焦,通过前景前置,更适合展示特写以及近景人物,受众也会获得更好的沉浸体验。

二、竖屏视觉美学特征表达

(一)构图美学

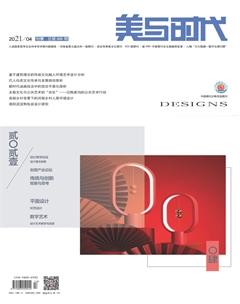

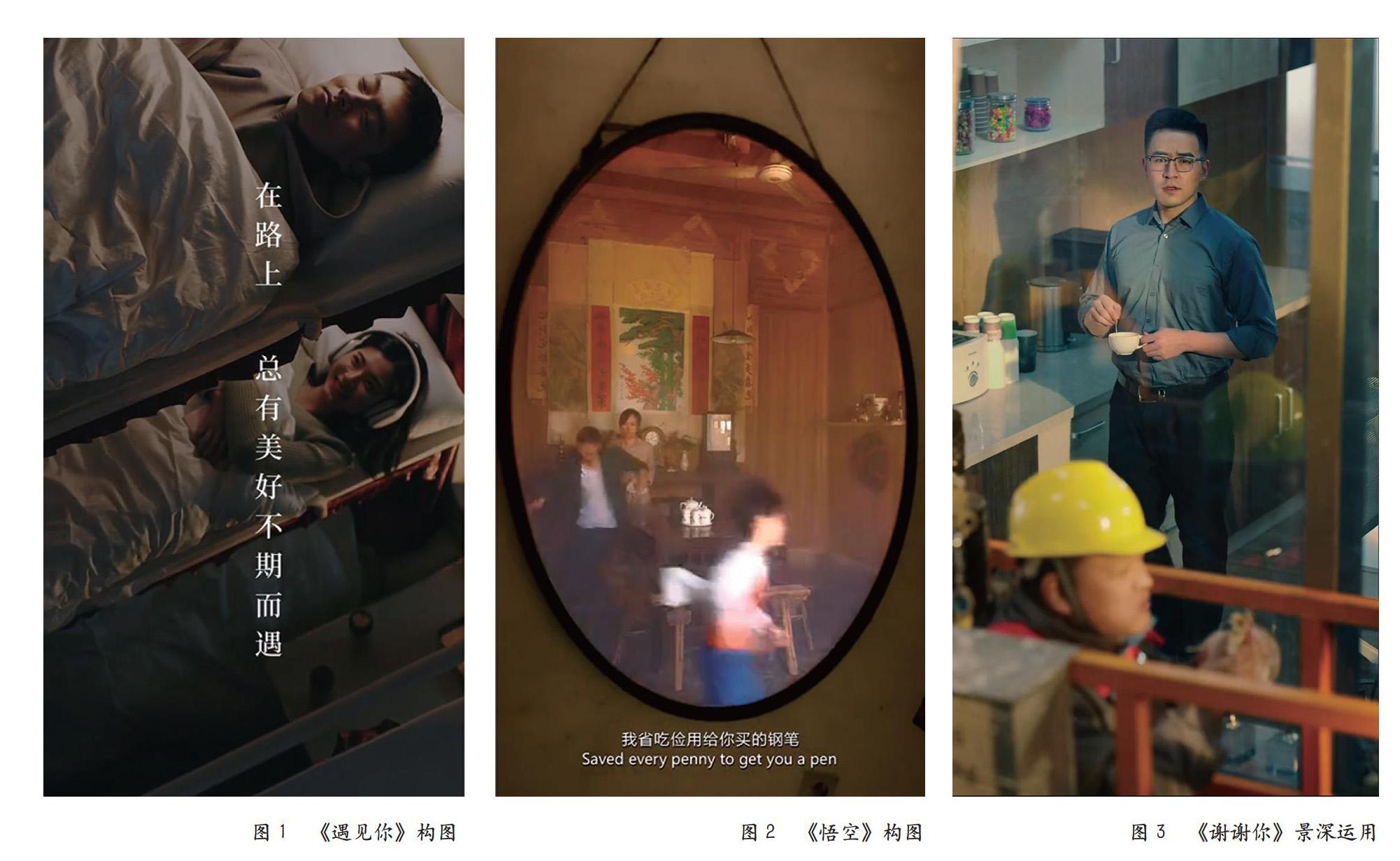

传统的电影电视通过横屏已经建立了完善的镜头美学,受智能手机宽高比例限制,竖屏播放与构图和传统影视行业标准相悖,但在独特的竖屏美学框架下,其构图方式依然可以从传统绘画和摄影中找到适合的原则。竖屏和肖像画的构图方式有着异曲同工之妙,人物面部朝向往往留有空间,半身人像则可以直接占满画幅,无需对多余空间进行思考处理。通过摄影构图中的形式美法则:中心构图、井字构图、上下构图或三分法构图原则安排竖屏画面也比较常见。竖屏适合表现上下空间,两个人物如果同时以中景方式左右出现在景框内,则会显得非常拥挤。所以在影美、人物走位设计中应特别注重利用画面上下分布信息的方式布置空间内容。在张艺谋的竖屏微电影《遇见你》中(如图1),利用剧情空间的固有线条,作为辅助框架,结合俯拍方式,通过画面的纵深感刻画表意内容。在华为竖屏微电影《悟空》中(如图2),利用特殊的反光道具——长椭圆挂镜把父亲教育孩子的场面框显示出来。

(二)景别与景深

景别指被摄对象在镜头中的相对大小,分为远、全、中、近、特五个景别。在传统影视表达中根据人物主次,情节需要进行戏剧性叙事,有“远取其势,近取其神”的说法[4]。竖屏中没有横幅景框的装饰功能与暗示功能,竖屏中通过小景别直观表达情感,渲染故事,结合音乐延展画外空间。微电影《悟空》中,用特写的鱼缸、钟表、相框与电视机配合画外音渲染故事发生的时空与气氛。景别和构图相结合,同样景别的运用与景深关系紧密。张艺谋微电影《谢谢你》中(如图3),利用主体人物全景进行刻画,通过前后景深空间的配合,营造画面的透视感和纵深感,交代故事情节。此种方式纵向压缩了空间人物间的距离感,更能凸显主题。

(三)镜头的运动模式

竖屏呈现的观影世界较为狭长,因此多采用固定镜头或是跟随拍摄的方式,鏡头横向运动极易超出画面,所以应特别注意。传统横屏运动画面造型空间往往是连续的,而在竖屏中景别、角度是跳跃的、不连续的,由后期剪辑合成实现。微电影《悟空》中,小男孩在丛林中穿行捕食的情节,就是通过不同景别、角度内容的快切组合,固定画面与运动画面的配合所完成,有些镜头的时长不足1秒钟,但由于不是连续运动,就不会让受众观看时产生眩晕感。此外,在这一段中,镜头内部人物运动规律通过上下和对角线的方式,以运动方向的交替运用引导视线,符合人眼竖向生理运动规律,观者接受度更强。

三、竖屏短视频设计策略

(一)注重高质与轻量化输出

麦克卢汉认为,“任何媒介对人和社会的影响,都是由于新的尺度产生”。也就是说,媒介技术的发展不仅改变了传播方式,也改变了传播的信息形态与文本内容[5]。竖屏传播的本质是通过情境适配,即受众通过情境(信息)的感知与服务获取。竖屏短视频是以各移动应用平台为载体进行传播,无论是资讯类、剧情类或访谈类节目等都应结合不同空间受众的碎片化时间观看习惯,时长不要超过15分钟,一些短视频内容甚至只有几十秒甚至几秒,依然十分受欢迎。竖屏短视频存在应秉承“高质轻量”原则,结合新媒体营销特点,通过高质量内容和控制时长来进行作品设计,它的形式特征也会避免和传统大电影、连续剧等节目相冲突。张艺谋“暖冬”系列微电影就是通过竖屏美学优势,用精炼扼要的小故事展现亲情、爱情以及陌生人的关怀,给观者十分温暖贴心的感受。

(二)平民视角,避免人物复杂化

平民视角易于拉近受众和短视频角色之间的距离,在这个互联网用户暴增的时代,避免抽象、宏观的内容,受众更喜欢平凡真实的故事,因为更接近现实生活。人物创作不再遵循叙事原则而是对人物进行中心化的塑造,镜头往往通过第一人称或正面视角展现“带你看”或“我看到”的内容,更易和观者产生共鸣。受众往往在碎片化场景中浏览,不会过多关注人物的刻画与铺垫,在人物关系设定中,也应秉承简洁原则,不需要过多的人物角色或前情设定,而是直观的内容表达。用户通过双眼凝视,抓住前景目标信息,制作者用“秒懂语句”表达视频内容。在微电影《遇见你》中,两个人物是当代普通大学生中的一员,故事没有复杂的人物介绍,通过展现卧铺车厢内一段美好经历,符号化当代年轻人对朦胧美好情感的表达。

(三)竖屏框架下短视频的叙事思考

相对于横屏的视野开阔,交代足够的场面调度和人物关系,进行复杂的叙事结构演进,竖屏效果能够容纳的画面信息量较少。为了符合新媒体运营的流动性和传播性优势,张艺谋导演的竖屏系列微电影是用单一的情感叙事完成的。故事的成功,得益于简洁的文本设定、符合年轻受众的审美生活理念、专业性的团队以及独有的竖屏美学范式。竖屏短视频类型以资讯、广告、娱乐休闲、教育等为主,大都叙事节奏轻快,创意夺人眼球,节目除了手机播放,也可以在公共场所,例如在地铁站、电梯间等空间循环播出。大数据时代,叙事主体的多元化,布局拍摄主体的垂直属性外观,多元的叙事视角可以让竖屏呈现出更为丰富的视觉效果,信息的商业转化率得到更大的提升。

四、结语

竖屏短视频的出现符合碎片化信息时代受众的操作习惯、随时随地获取信息以及孤独陪伴的沉浸需求,为移动媒介作品创作提供了新的思路。竖屏短视频的设计必须立足品质、内容,通过专业化的制作凸显独有的美学特色,引起受众注意,激发制作与传播动机。从商业角度来说,竖屏也为媒体设计者和自媒体(UGC)开辟了一条新的道路。横屏依然是我们群体生活观看的主要格式,竖屏短视频不是对横屏影像的否定,用竖屏讲好短视频故事,未来与传统影像行业齐头并进,发展成为兼具审美价值与经济效能的崭新艺术样态,使各类型作品都能在移动应用平台传播中更上一个台阶。

参考文献:

[1]中国互联网信息中心.第46次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].[2020-09-29].http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/29/content_5548176.htm.

[2]顾洁,王璐璐.竖屏—短视频行业的新格式[J].东南传播,2017(9):7-9.

[3]刘路.论新媒体对城市空间的四重影响[J].四川师范大学学报(社会科学版),2012(4):165-169.

[4]商陽.竖屏短视频画面叙事方式和构图方法的探索[J].新闻研究导刊,2020(14):23-24.

[5]陈欣钢,任毅立.视听语言的破与立:从传统影像到竖视频[J].新闻与写作,2020(12):56-60.

作者简介:刘耀玉,硕士,黑龙江工程学院讲师。研究方向:数字影视与网络视频制作。