康熙“阳律阴吕”的理论与应用

文◎郑荣达

在中国音乐历史上,隋唐之前的传统乐律理论文献中,乐学方面的文字记载比后世的简洁扼要,律学部分的可分析性相对要强于乐学部分。至北宋后,沈括《梦溪笔谈·补笔谈》中的乐律文献更侧重于乐学层面的阐述,才使当代音乐学研究者对唐宋宫廷俗乐律调体系的相关理论,有了比较全面清晰的认识。

当前尚存的清代学人撰写的音乐理论文献,远远超过以往音乐历史相关文献的总量。其中,哪些音乐文献在用语和理论上是追述清前传承的传统乐律理论,哪些又是在讨论康熙钦定的乐律理论,笔者为此曾用了较长时间的文献分析、排比,才厘清这二者之异同。由于康熙钦定的乐律理论,有其标新立异之处,与传统意涵相同内容的用语,可能用着不同的术语或符号,这些正是我们易于望而却步的主要障碍。

当代传统乐律学术研究,最初较为偏重明代之前的理论部分。对于清代的音乐文献研究,特别是对康熙钦定《御制律吕正义》(以下简称《律吕正义》)乐律理论部分的研究,由于早前已有一些先入为主的不切实际的认知与评价,影响了这方面学术研究的提升;另外,康熙钦定的乐律理论结构陈述繁杂,似乎存在着与以往传统俗乐律调体系的理论有着不可同喻而难以解析的困惑。笔者认为,有些问题是出于康熙钦定的“乐经”在历经近百年的信息传递中,部分内容已被后来一些奉敕修纂官们(历朝参与修纂的皇子和乐部)给曲解了的缘故。

康熙的“阳律”“阴吕”理论,即出自《律吕正义》,该理论的实践,主要体现于《钦定诗经乐谱》(以下简称《诗经乐谱》)的度曲应用上。本文将通过对《律吕正义》和《诗经乐谱》文献的解读,并在个人以往对《律吕正义》律制研究的基础上,就康熙的乐学部分理论与传统宫调理论所存在的异同和关联性等问题,逐步给以剖析揭示。

一、黄钟“四”字为宫说

清代以管色头管“四”字立论做文章,始于康熙创见的新律黄钟“四”字为宫一说。在宋、明的宫调(注:广义词)理论中,正声律黄钟始终是与笛、头管色谱中的“合”字相对应的。然而,康熙钦定的十四律调理论体系(含阳律七宫均与阴律七宫均),却主张黄钟设于笛及头管色谱中的“四”字位,比明代正声律黄钟要高出一律。《律吕正义》载:

近代皆以合字为黄钟宫声,则当以某字当合为某宫。今不取起合,而取起四,则是以四字为主,而非以合字为主。①康熙《律吕正义》上编卷2,载《文渊阁四库全书》(第215册),商务印书馆(中国台北)影印版,第64页。

文中所谓的“近代皆以合字为黄钟宫声”,“近代”当指清代康熙亲政(1662年)前的明代。康熙钦定的黄钟,则依笛色的“四”字为宫(指俗律名中的宫律,详见下文),并在《律吕正义》的“表”解中说明是应民间工尺七调中的“上字调”。完全可以确定,当时康熙钦定的黄钟“四”字位,应是bB宫。这是据日本音乐学家林谦三先生所考证,明代宫廷音乐的黄钟“合”字为A音之说,加之清末至民国以来,民间所流行的工尺七调中的上字调,大多也是以G为羽、bB为宫所推定的(见表1及封三彩版图2)。《律吕正义》载:

阳律、阴吕自成一均,其度全、半不相应。丝乐弦音其体丝其音丝,其数三分损益两极于十四。(原注:正律十二,合变律二,故谓十四也。)②同注①,第53页。

康熙是以阳律的黄钟(笛色的下“四”字)为他所主张的十四宫律的律首,而构成阳律、阴吕律结构形态的要件。在《律吕正义》“弦律”值一项所呈现的十四律数据,已充分说明“其数三分损益两极于十四”用的就是三分损益生律法。

实际该阳律、阴吕两律均,是由黄钟作为起始律一气呵成产生的三分损益十四律构成,并非阳律、阴吕各自单独“旋宫”产生律均的,因此,它们全部是存在于同一“五度链”内的。③参见郑荣达《康熙三分损益十四律解》,载《声律乐调别论》,上海音乐学院出版社2017年版,第254页。

所谓“其度全、半不相应”,指每律均中的诸音律横向是呈“全分”律相间的结构关系,以及阳律、阴吕纵向则是呈“半分”律相间的律结构关系。也就是阳律、阴吕两律均中的音律都是唯一而相互不会重复使用的,即每一律名具有绝对独立意义(见表1及封三彩版图1④《律吕正义》上编卷1,第23页。)。

林谦三关于明代的黄钟律(A)与日本近代“壹越”律(D)系统的比较研究,考证了明代正声律黄钟为A音高度,与笔者关于古代“越调”为A商调的观点完全相吻合。日本“壹越”律系统中的首律为D音,该十二律系统中的黄钟律,也为A音。这并非是一种巧合,是中日长期在音乐历史交流融会中遗留的痕迹。⑤参见郑荣达《中日乐律调的比较研究》“谱例7”,载《声律乐调别论》,第207页。

《律吕正义》载:

黄钟,于箫应工字,于笛应四字。⑥《律吕正义》上编卷1,第20页。又曰:以笛与头管之合字为今所定倍无射之律。……声应笛之四字,为今黄钟之律。⑦《律吕正义》上编卷2,第47页。

该引文所述清代宫廷的笛、头管全闭“合”字,实同为前朝正声律中的“合”字,与明代正声律黄钟同高。“今”(注:该文献中均指清代康熙至乾隆年间)律列中的“倍无射律”(俗律“变宫”),才是与明代正声律黄钟“合”字同高。

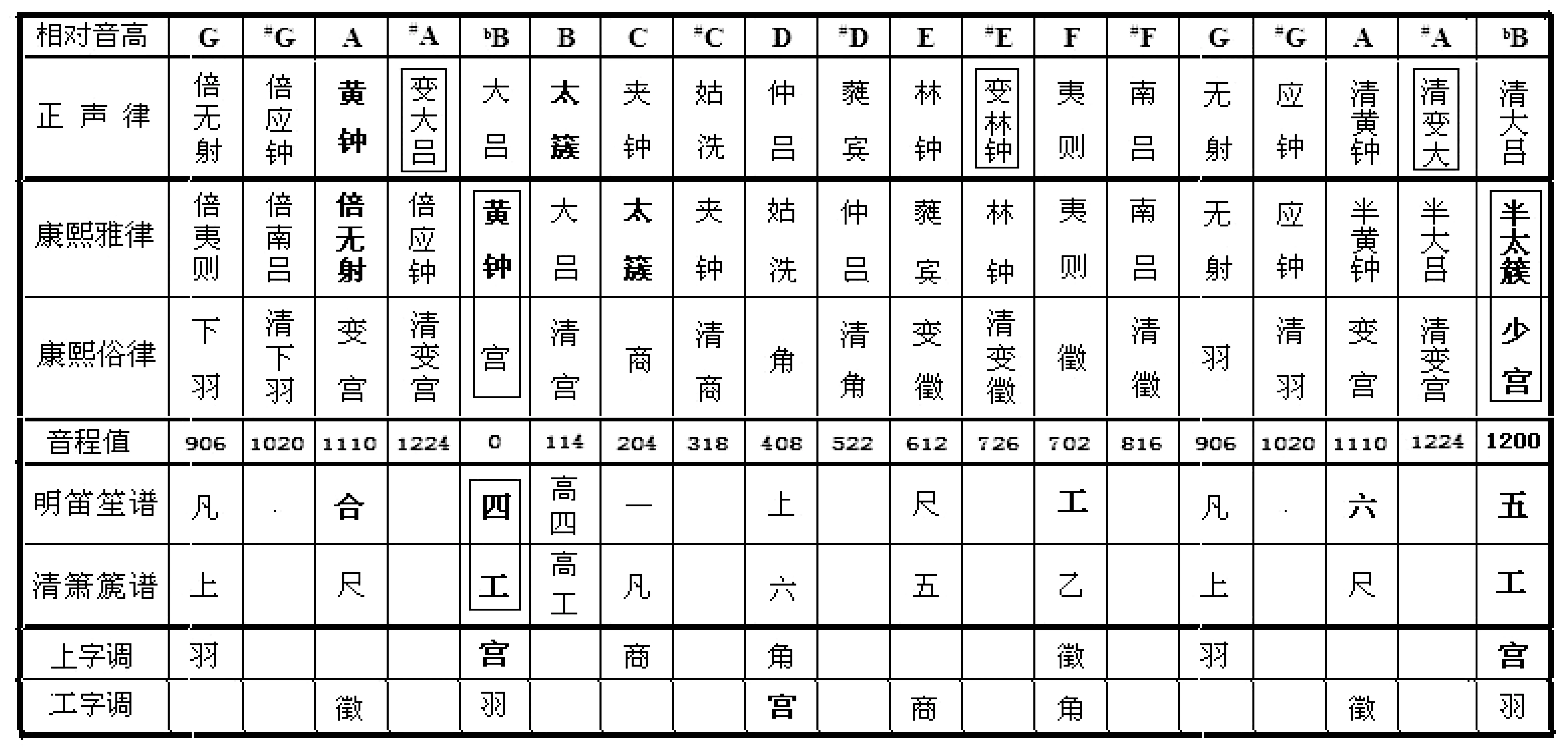

为便于本文所引文献的解读,根据以上明、清二代黄钟的考证,以及《律吕正义》原文中摘录的原图表等内容(图1中只设箫的工尺谱字,现补充笛笙谱字),特制表1如下(现设明代正声律黄钟律下的“合”字为A音,与此高一律的康熙黄钟宫声律高为bB音)。

表1

康熙的阳律律首为黄钟律,阴吕律首为大吕律。阳律和阴吕所用的律首名称虽然不同,但黄钟和大吕律在笛和笙管乐谱中却仍共用着一个“四”字,箫共用一个“工”字。阳律均、阴律均中每个音下用着同一个谱字,不等于同用一个律。笛的高“四”和箫的高“工”字在大吕律下(其他工尺谱字以此类推)。文献中工尺谱字前缀的“下”或“高”字的区别,在乐谱应用实践中是只用同一个谱字表达的。同一谱字不同音高的演奏选择,是由不同调名所制约的。

笔者确定康熙黄钟律在“下四”,而非“高四”,主要依据康熙“黄钟宫声立宫,倍夷则下羽主调,为上字调”一说(见图2“表”解中的题首)。清代民间所流行的工尺七调的命名,完全是按箫的管色谱字定位的。传统工尺七调中上字调的宫音,是设在正声律大吕律位下的。因该上字调的宫音在笛色谱中为“四”字,羽音在箫色谱中为“上”字。上字调的宫音(俗乐调中为“高宫”位)就被定格在“下四”字bB音上,这意味着,康熙的黄钟律高是以前朝相传的笛谱中的“下四”字为宫(箫为“下工”字),“主调”是以倍夷则律及箫的“上”字为下羽的羽调。因此,“上字调”是依箫谱中的“上”字定位来命名的。

表1是通过参照笛、箫管色的工尺谱字,以及明、清二代律制纵向律高的同音律比较,展现了明、清二代之黄钟所在的不同方位。

晚清至民国,以至当代流行的小工调,多是从D为宫(于古代正声律“仲吕”律下,俗乐“道宫”调位处)。因此,康熙御定的黄钟高度,经笔者综合考察研究定为bB律高就完全无疑了。但表1中所列小工调的音阶律结构,已明显存在着严重的问题。该问题将在下文的“阳律阴吕理论应用实践”一节中重点讨论。

清代的宫廷音乐活动,仍然传承着前朝使用的固定唱名记叙方式(固定调记谱法)。在康熙钦定的十四宫律中,每个“雅律”名和“俗律”名,都与笛和箫的工尺谱字名存在着绝对的对应关系。⑧参见表1,以及郑荣达《康熙钦定的新律黄钟律高》,载《声律乐调别论》,第300页。

以上主要讨论的是康熙钦定的新律黄钟的“四”字定位问题,通过与当时使用的笛或箫的工尺谱字位的比较来相互印证。因箫管的几何尺寸比笛管要长很多,据表1可见,箫的“尺”字与笛的“合”字为同律高。箫的“合”字比较笛色中的“合”字要低五度,故康熙的黄钟,与笛色中的“下四”字及箫色中的“下工”字为同律高。

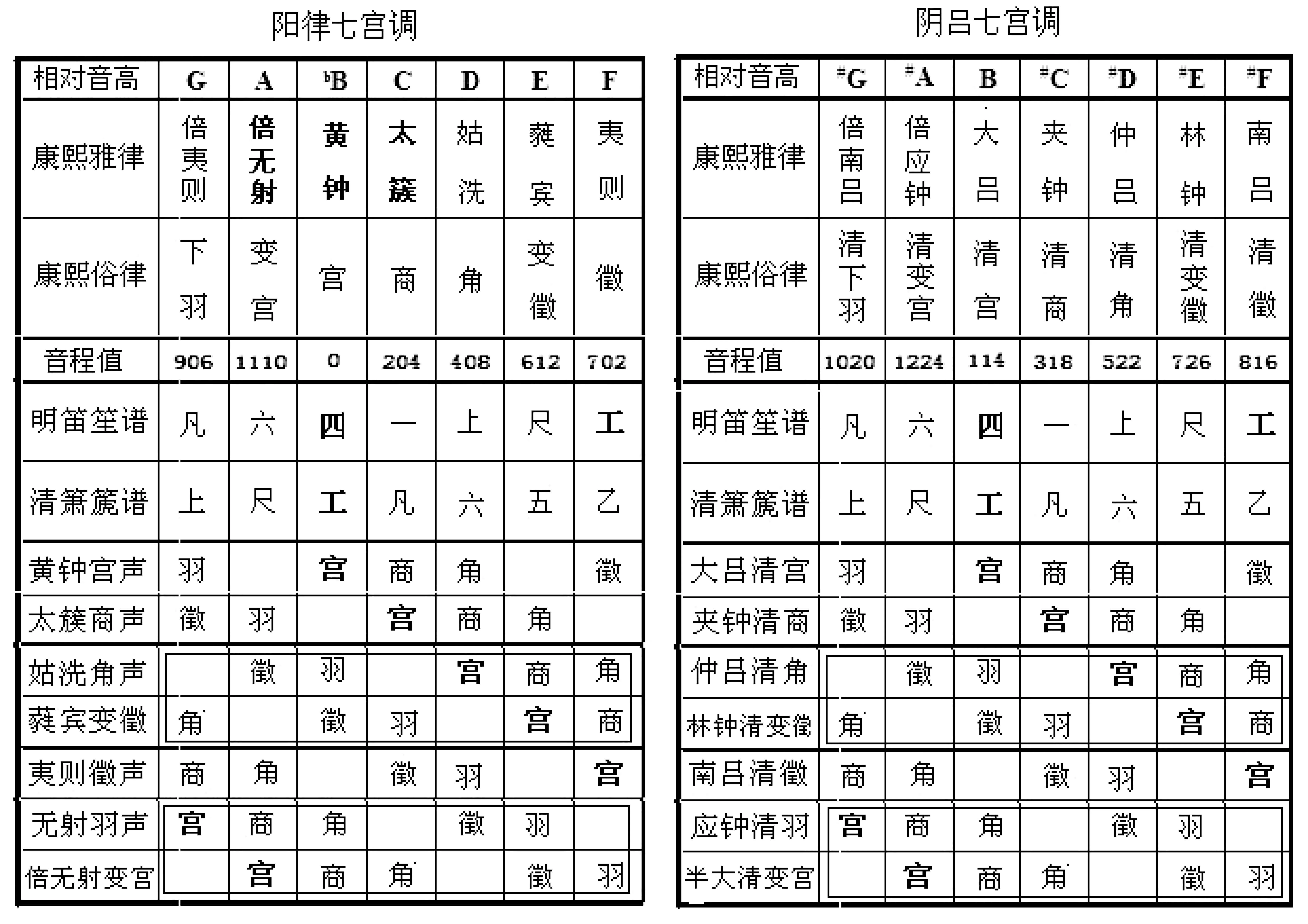

二、“阳律阴吕”全半不相应说

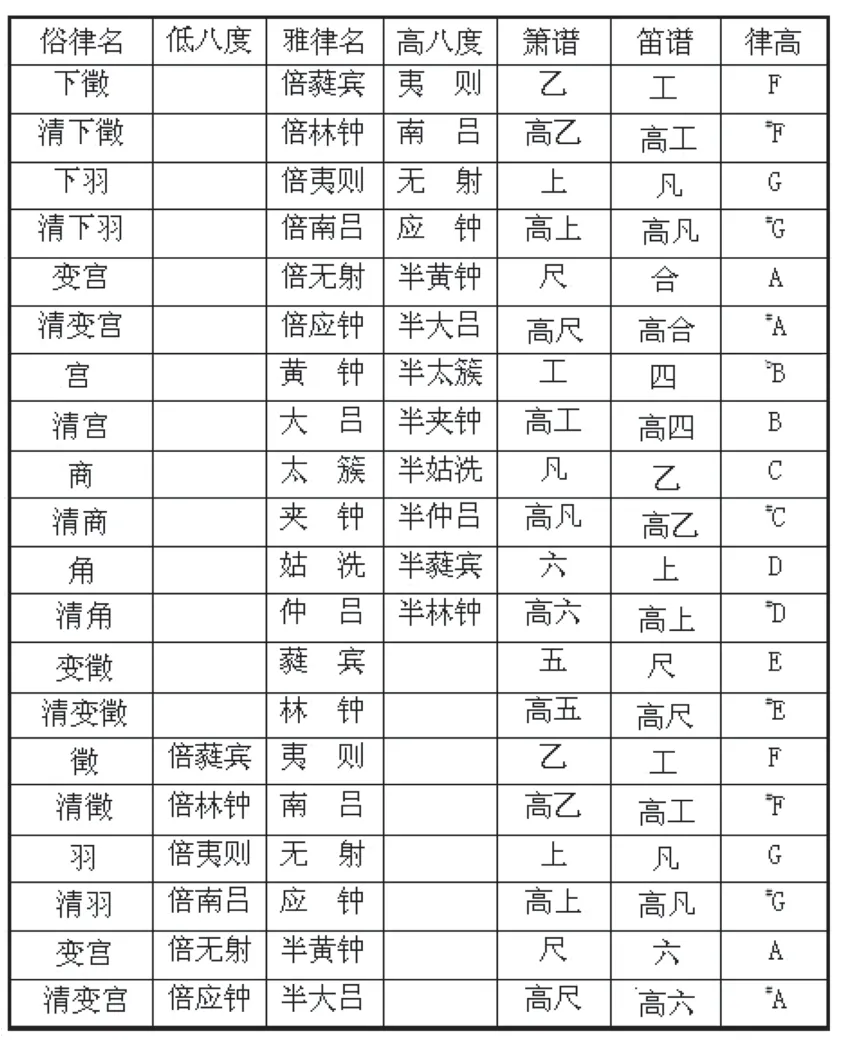

首先要讨论的是康熙何以不用明代笛、头管的“合”字,而要用管的“四”字为“黄钟”的问题。康熙推崇的阳七律和阴七律,在工尺乐谱的应用上,这两个律均中不同律高的七律,都要用着相同工尺谱字的缘故(见表2)。他是仿效唐宋以来俗乐律调和中管律调二系统相互共用同一工尺谱字的传统而设置的。

表2

稍有古代乐器学知识的读者都能理解,笛管等管乐器并非是严格意义上的品位乐器,即并非是一孔只管一律的乐器。唐、宋时期宫廷用的笛管是均孔笛,无论它哪个孔为宫,平吹诸孔,是不可能得到古代音阶理想音响的。古代宫廷管乐器的高手,是通过不同口风加不同的组合指法及上、下掩孔法等综合手段,才可能演奏出七个宫调音阶所需(十二个以上包括变律等)诸音律的。因此,在具体工尺乐谱只有八个谱字的情况下,如要表达十二个律音时,传统工尺乐谱都是采用其中四个谱字给分成高、下二律,才能应对演奏十二律的记叙需要,这种传统演奏方法,想必在当代使用固定唱名记叙法的民间音乐中,应是仍然保留着的。

康熙若根据工尺乐谱的传统使用原理,在应用十四律的乐谱时,也必须要有七个谱字都分成上、下二律,才能应对十四个用律的需要。因此,他使用的工尺乐谱把四、乙、上、尺、工、凡、六等七个谱字都分为上、下二律,就周延了阳七律及阴七律全部用律需要。可见,“六”字是可分上、下律,唯独“合”字是不能分出上、下律的。

《律吕正义》载:

今时用“头管”共有九孔,乐工相传取音为:合、四、乙、上、勾、尺、工、凡、六、五、高乙、高上。其通长为“合”,最下第一孔为四……⑨《律吕正义》下编卷1,第124页。

明代使用的笛管,在民间也有以“下徵”尺字为筒音的,但在宫廷使用的主奏乐器“笛”和“头管”,其筒音都为“合”字。要知道头管全闭为“合”字时,是无法采用组合指法来奏出高、下二个“合”字的。尤其“头管”是“双簧管”乐器,它很难通过改变口风来获取一定幅度的变化音,因此,它的“合”字全闭为筒音时,就更不可能利用不同口风及组合指法获取变化音律。“头管”有九孔,显然比七孔的笛管,有着更多复杂指法组合的机会,所以其他同谱字的上、下律,以及同音异律的获取,都应不成问题。因笛、头管的“合”字不能分出上、下律,才是康熙只能选用明代正声律下的“四”字为他的首律黄钟的主要原因,这完全是出于为阳七律和阴七律的律首,都能应用到同一个工尺谱字的考虑。

康熙创始的阳七律与阴七律理论,两律七宫均使用着完全相同的工尺谱字,是参照唐宋传统的俗乐律和中管律在工尺乐谱应用方面的模式。在具体乐曲中,同一个谱字能分奏出两个不同音律,是靠不同的调名选择决定的。宋代宫廷雅乐在演奏中管调时,曾经有过仅用一支笛管演奏的实践,也曾有另用一支高一律的中管笛演奏的情况,前者只局限于五声或六声调式的应用。⑩参见郑荣达《唐宋宫廷礼乐之“中管调”的成因和学理》,载《声律乐调别论》,第352页。

表2俗律名中的清宫、商、清商、角、清角、下羽、清下羽等,并非是音阶名,它们始终与康熙雅律名中的大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、倍南吕、倍夷则等律,相互捆绑在一起。雅律名大都为宫廷乐儒们使用,俗律名都为乐工们使用。它们两者之间有着绝对等律的关系,只是用语习惯的不同而已。这很容易让读者误把俗律名中的宫、商、角等律名,视作宫均中的音阶名来解读。假若在不清楚以上学理的情况下,把清代宫廷传承下来的这类乐谱,都按可动唱名记叙法的传谱译曲,或把俗律名按音阶名来译谱,可能有的音乐就已谬之千里了。

形成以上如此难以解读的局面,主要是康熙在理论上把传统十二律中的六律、六吕理论,演绎成十四宫律的七阳律、七阴吕理论的原因。表1中的康熙十四宫律,实际上是把黄钟律为律首的七阳律均,和以大吕律为律首的七阴吕均,相互穿插而构成为一个综合的乐律系统。

但从表2中可见,在应用形态上,它们还是采纳唐宋传承而来的俗乐七宫四调和中管七宫四调二者独立存在方式来运作的。在宫调用律方面所谓“其度全、半不相应”,康熙钦定的二律均系统的用律,实际是互不相借的。这一点,在以下《诗经乐谱·卷首》的“表”解,以及实际乐谱的应用中,有着充分的展现。而传统十二律中的六律、六吕理论,在宫调构成的应用中,无论什么类型的乐种,肯定是需要在律、吕中相互拆借用律,才能形成完整的所需类型的音阶。康熙却另辟蹊径提出所谓的律、吕“其度全、半不相应”。

现若根据《律吕正义》所说的“阳律、阴吕自成一均,其度全、半不相应”来列表观察,它们既是二大律均的定位,也是每律均中七宫均均主的定位。

从表2阳律、阴吕纵向的音律结构关系看,虽然每律下所用工尺谱字命名完全相同,因黄钟与大吕律二律在三分损益律中相距一个“古代大半音”,因此,黄钟与大吕纵向上、下二律均间所有律,都有着古代半音律之差。

再从表2阳律、阴吕的律名横向律结构关系看,以往学界都认为是“全音音列”,实际并非如此!其中“蕤宾”至“夷则”,以及“林钟”至“南吕”,却是“古代小半音”(90音分,详见表1中律值差)。一个多世纪以来,不少学者不依“蕤宾”和“夷则”,或“林钟”至“南吕”的实际音程律数比来验算认证,却从乐学角度以为中间隔了一律的音程一定是“全音”律。并且,有的追随清末刘锦藻的十四平均律论点,认为阳律和阴吕的律制形态都是“七全音列”,这对当今正确认识康熙的乐律理论产生了负面影响。

中国传统乐律学理论中,加前缀的八度音律是视为同律的。例如,倍律黄钟、中声律黄钟、清律黄钟,它们的同律关系是一目了然的。然而,康熙律调的律位名称排列,相比以往有着独特的设计和理念。

表1中所列的“倍夷则”律(G)和中声的“夷则”律(F),从它们的实际律高(律长)看不为同律,也即他们的律名相似,而并非是八度音的律结构关系。这是康熙十四律名中最容易混淆和不易理解的理论部分。同理,“倍无射”律(A)和中声的“无射”律(G),也不为八度同律。因此,八度之间是否为同律音,不能仅视律名是否相同,要视它们之间的实际律值的长度比或频率比是否为2:1。

从下表3可以看到,康熙十四律的实际倍律、半律、正律的雅律名中,按律名的传统倍、半关系看,其无一例可以视为同律八度音关系(详见表3下列八度音的律名对照表)。

从另一角度看,既然康熙新律黄钟对应为笛谱中的“下四”,那么,笛的“合”字律音,应该对应比康熙新律黄钟低1律的倍应钟律才正常,为何文献中对应的却是低了2律的倍无射律?(详见表1、3)因康熙十四律在中声的黄钟前,安插了一个比黄钟实际还高一古代音差的变律黄钟(清变宫,即正声律中的变律大吕)。康熙却把比中声黄钟高的“变律黄钟”,安插在黄钟低1律位置,并袭用了“倍应钟”律名,由此,只好把原“倍应钟”律改名为“倍无射”律,这是造成同律八度音成为不同律名的主要原因。

康熙在乐律名称上标新立异,不按传统常规的律名排序规则组织律制,促成了同律八度音不为同律名的后果。若以上这些基本关系梳理不清,想理解康熙的乐律理论,犹如闯入迷宫,会出现有进难退的尴尬局面,或在理论上会得出错误的结论。为便于以上问题的清晰解读,笔者特设计了表3的同律八度律名对照表,供读者分析参考。

从表3中不难看到,同律八度音的律名关系仍有一定规律:半声律名比较中声律名称谓要高2律名;倍声律名比较中声律名称谓要低2律名。这是因为康熙将新增的2个变律,易名为正律名后造就的新律序。倍应钟与黄钟看似半音律关系,在三分损益律中,“高合”(♯A)实际比“下四”(bB)还要高出24音分(古代音差),为同音异律。

表3 同律八度音律名对照表

按理论逻辑,康熙笛谱中,合字(A)与下四字(bB)之间,插入了“高合”(♯A)

这样一个变律,“高合”(清变宫)的变律,应插在下四与高四字之间比较合理;又如,康熙的“倍无射”(变宫)律位,按常理,高八度理应在中声“无射”律位下,可它却在康熙的“半黄钟”(变宫)律位下;康熙“黄钟”律的高八度常规应谓“半黄钟”,现称“半太簇”等。康熙钦定的八度律名关系,似乎都显得异常的紊乱和难以梳理。他把本是八度同律音,设在不同律名下,是造成理论上难以捉摸的主要缘由。从表3可见,传统律制的中声律名所对应的倍律或半律的名实关系,已是变得面目全非。阅读这样的理论文章,在似清非明状态下,犹如雾里观花事理难明,甚是剪不断理还乱。

康熙十四律的黄钟,采用比明代正声律黄钟高一律,因此,他形成的十四宫均调,其宫调名的称谓都不同于唐宋传承的俗乐调和中管调的调名,而自成一套新的宫调体系。整个《律吕正义》,也看不到有更替俗乐调和中管调调名的企图。这些新的调名,主要应用在《诗经乐谱》所有乐曲中。从图1和表1的康熙雅律和俗律名的“表”解可见,明末清初存在的工尺七调名称和实际调高都还保留着,因此,明代传承下来的俗乐调和中管调的调高,以及调的所有属性,在康熙新的乐律调体系中,都还不会发生根本性的变化。例如,俗乐中的“道调”宫还在“小工调”的D宫,“正宫”调还在“乙字调”的A宫,“中管道调”还在“高工字调”等。虽然俗乐七宫四调和中管五宫四调,都可以找到与康熙十四宫调调高上的对应关系,然而就目前来看,康熙这一套理论体系,以及宫调名称的应用,除《诗经乐谱》外,还真没有这方面的音乐实践依据可考。

三、“阳律阴吕”理论应用实践

康熙的十四宫调理论,目前看主要体现于《诗经乐谱》的度曲实践中。下文将引用该文献中的“表”解和“乐谱”的实例,来详细梳理和探讨《诗经乐谱》应用中所出现的一系列问题。

“康熙十四律”下的14个宫均调,主要应用于《诗经乐谱》。所选用的宫调,在《诗经乐谱·卷首》的列“表”中,都配有相应的“题解”,并且,乐谱中还列出了律、调、管、弦乐器等纵、横向谱字之间所对应的音律结构关系。

邹奕孝等奉敕修纂的《诗经乐谱》卷首中,在十四宫律下所设的十四个宫调的题解列表,分别是按三分损益十四律顺序排列的,即七阳律和七阴律用交叉顺序呈列。宫、商、角等声律名的前缀凡是带“清”字的,均为“阴吕”中的律名,余律均为“阳律”中的律名。上文表1就是根据七阳律和七阴吕交叉排列顺序设计的综合列表;表2采用的是七阳律和七阴吕分别单独的列表。由此可以清晰证实,康熙确是应用了三分损益法所产生的三分损益十四律。

图2(见封三彩版)⑪采自永瑢、邹奕孝等《诗经乐谱》(文渊阁四库全书本;光绪二十五年武英殿本)。是《诗经乐谱·卷首》所列“表”之首,是以黄钟、宫声律为“主宫”,倍夷则(中声为无射律)下羽律为“主调”。纵向显示了诸乐器所用谱字之间和雅律、俗律之间的对应关系。该调高和调的音列结构,已完全同当时民间通用工尺七调中的“上字调”。该“表”最上层“七音”一栏中的“下羽、宫、商、角、徵、羽”并非阶名,而是与表中黄钟、太簇等雅律名具有同等意义的俗律名。虽然它们转换为音阶名时,也为“下羽、宫、商、角、徵、羽”,这是该“表”解中最容易误判为音阶之处。最上一层的俗律名,与第四层的雅律名,二者为同“律”高,它们纵向二者之间始终是捆绑在一起使用的。图中还反映了雅、俗律名与第二层的“箫”及第三层“笛”的谱字之间律高的对应关系。第四、五层为琴、瑟的谱字。该诗经乐谱谱字的应用,不只有箫、笛谱字与俗律谱字,还有被绑定的雅律谱字。

所谓“黄钟宫声立宫”,其两处“宫”的用语,实际上存在完全不同的内涵和定位。“宫”声是俗称的律名,他律的高度定位是对应于黄钟律的,也只有黄钟律下的俗律名,才可称谓“宫”声。因此,它音的高度是绝对固定的,如称其为“宫”律也不为错。后叙“立宫”的“宫”,才是一般概念下宫均音阶中“宫”的概念,其音的高度却是相对的,是随所处不同宫均调位的变动而变化的。因此,在见到宫、商、角等称谓时,是律名还是阶名,还要视周边文献内容而确定,判断错了,即全盘皆错。

图2列表中,并没有列出该宫均的音阶名。若要想知道该乐曲的宫均音阶结构形态,也只有在具体乐曲的形态分析中,才能判断出调中“宫”所在的音位及其他相关信息,因为该《诗经乐谱》全部是以固定唱名记叙法定的谱。如想直接列出该宫调的音阶名,也可将这首乐曲的俗律名根据宫调属性,将调的固定唱名换算为首调唱名列出即可。

从《诗经乐谱》卷首的“表”解中可见,不同律下立的“主调”称谓也都是不同的:夷则律下的“乙字调”谓“徵调”;无射律下的“上字调”谓“羽调”;黄钟律下的“工字调”谓“宫调”;太簇律下的“凡字调”谓“商调”。凡依“徵”律为“羽”音设的主调,故谓“徵调”;依“宫”律为“羽”音设的调,谓“宫调”,以此类推。这14个不同主调名称,无论称谓是“徵调”“变宫调”“清变徵调”还是“清角调”,它们的调式属性都为“羽调”。以上“清徵调”“清角调”等的宫调名称,与先秦的清调是毫无关系的。

《诗经乐谱·凡例》载:

各谱调虽不同,皆从下羽之位起,下羽之位止……俱用羽位为起讫。⑫《诗经乐谱》卷首“凡例”。

以上提到的“主调”,是调式概念,在《诗经乐谱》的凡例中要求“各谱调虽不同……俱用羽位为起讫”,这是《诗经乐谱》首要操守的起调毕曲基本规则。经笔者对该300多首乐谱的分析观察,《诗经乐谱》的所有乐曲,全是按此规则的要求度曲的,也就是所有乐曲都定格在羽调式。这里说的“下羽”,是指在任意主调中,要用宫音下方的“羽”音起讫,这并非纯指俗律名中的“下羽”律。这与上文所说的以“黄钟宫声立宫,倍夷则下羽主调的”“下羽”是不同概念,后者指的是俗律名中的“羽律”,前者是指宫均音阶中宫音下方的“羽音”。

在可动唱名记叙法中,不同宫均中的均首,不论在什么律下,始终可称谓“宫”的,因它是阶名。然而,在图3⑬《诗经乐谱》卷首“表”。(见封三彩版)右栏固定唱名记叙法的宫调题解中,这第一层序列看似阶名的术语,实际上是俗律名的用语。如要了解它所对应的音阶名,只有把最上层的“角、徵、羽、变宫、商、角”等俗律名依调名转换成宫均时,依次才是“下羽、宫、商、角、徵、羽”的阶名。图3左栏中的“南吕清徵立宫”中的“清角、清徵、清羽、清变宫、清商、清角”(原文“清商”有误,特校),如它们全转换成音阶时,也都完全同以上的阶名“下羽、宫、商、角、徵、羽”。

因此,在《诗经乐谱》的14个宫调“表”解中,最上一层根据固定唱名记叙法,将列有14种完全不同的律列形态陈述都转换为音阶形态时,它们全都为“下羽——宫——商——角——徵——羽”同一种音阶形态。由此可见,《诗经乐谱》确是限于五声调式的音乐,也可证明它们确是采用约定的固定唱名记叙法的记谱形式。

图2与图3只是《诗经乐谱》诸宫调“表”解中的一小部分,它仅陈列了谱集中相关宫调与乐器的内容。而图4⑭《律吕正义》上编卷1,第68页(见封三彩版),才是《律吕正义》讲解乐律理论的原始“表”解,比较《诗经乐谱》图2和图3的内容稍有区别。经过比较说明,稍后成书的《诗经乐谱》的“表”解,主要参考了《律吕正义》的“表”解。前者是乐谱的题解,故增设了琴和瑟两列谱字,便于视谱和译谱者参考。与此不同的是,图4最上一列增加有“七声定位”的音阶一项,就是专为方便习惯使用首调观念者去分析理论而设的,它便于做调式分析时无须经过上述所谓的转换,就能比较简捷直观地判断调式的属性,因图4所列不是乐谱的“表”解,也就没有陈列有乐器项。《诗经乐谱》创作完全采用固定唱名记叙法,自然无须陈列《律吕正义》中属首调观念下的“七声定位”一项。

图4《律吕正义》的“表”解中,在最下层的“起调”一栏中明确指出,不仅可以“羽”音起调,“宫、商、角”音也都可以起调,只是强调音阶中的变宫、变徵和徵音是不能起调的。不能起调不等于限于五声调式,“表”解的音列中设有“七声定位”一项,表明康熙在理论和编制上已考虑到乐曲可能会有七声调式的存在。显然,《诗经乐谱》没有完全按康熙钦定的规则度曲。经笔者仔细分析观察,该乐谱中311首乐曲,全都是五声调式,全都按“羽位为起讫”行曲,即所有诗经诸乐曲一概按羽调式设计,乐曲之间只有调高上的对比,缺乏调式方面的对比。由此可以想到,《诗经乐谱》的音乐会显得过于单调。

从图4最下层可见,康熙提出有新的宫调称谓。以俗律中“角”律为羽作主调时,却称作“角调”,用的是“为调”称谓,是以角律为羽的羽调,并非是角调式。其他诸调称谓有徵宫、徵商、徵角调,用的是“之调”称谓,即徵宫均之宫、徵宫均之商、徵宫均之角的调。当然,上述的“角调”,按此也可称谓“徵羽”调,是徵宫均之羽调。“徵”律是康熙的俗律名,因此,后四个宫调名应是律调名。其角调及徵宫、徵商、徵角、徵羽等调,全都是调式的称谓。如统一为“之调”称谓时,一宫四调应该是徵羽调、徵宫调、徵商调、徵角调。康熙对于宫调的称谓,与传统的习惯用语完全不同,如果离开图4这样的“表”解,读者也是难以揣摩的。⑮关于宫调称谓问题,详见郑荣达《林谦三“之调式为调式”学说的应用》,《黄钟》2019年第4期。

实际上,表2中的每个俗律名,也可作为主宫的均名,例如,“商”宫均与“清商”宫均等主宫的均名。如果乐调中阳律、阴吕二律的均首,都要用“乙”字为主宫,在演奏时阳律黄钟宫要奏“下乙”,阴吕大吕宫却要奏“高乙”。“商”调、“清商”调等称谓,只有调高宫均上的意义,并非是调式的称谓;当“徵羽”调、“徵宫”调、“徵商”调、“徵角”调等全称下,才具有调式意义。“徵”在此是俗律名,以“徵”同律下的4个调名,都是律调名,是“徵”律下为诸调主的“为调”称谓,它们并非是同宫均中的4个调。这就是康熙乐调的称谓相比传统的乐调称谓而别具一格之处。(详见图4最下层“起调”一横列中的调式称谓)

经核对,《诗经乐谱》卷首中这14个宫调乐谱前的“表”解,与《律吕正义》中的“表”解几乎一致。笔者之前对康熙十四宫律的数据研究发现,它们众律之间处于同一相邻的五度链,说明十四宫律是应用中国传统的三分损益法而产生的,应属于三分损益律体系的架构。⑯参见同注③。然而,从《诗经乐谱》的理论应用中反映出来的问题,并非是与此正响应的。

图4“表”解中“徵”声立宫,“角”声为羽音的主调。其所谓“徵”与“角”都是俗律名,理应为相隔两律的小三度结构关系;然而,夷则立宫,应是仲吕为羽,如何成姑洗为羽?这也是读者易感到困惑之处。按传统常理,夷则与姑洗之间看似大三度关系,怎么能成羽、宫之间的小三度音程关系?但从表1和表2来看,姑洗是D音,夷则为F音,它们确是小三度音程关系,并非真的为大三度音程。这是由于康熙为支撑它的阳律理论,硬把“变律林钟”改名为“林钟”,而将“林钟”的律,改名为“夷则”律的结果。因此,康熙的夷则律至姑洗律的音程,看似大三度音程,实际上仍是古代小三度音程。从表1可见,康熙的林钟律(♯E)为726音分,夷则律(F)为702音分,林钟律比夷则律还要高出一个古代音差(24音分),但它们律的位置却与倍应钟和黄钟一样是反置的。康熙如此命名这二律,很容易使读者误以为它们是相隔1律的半音关系,实际上,它们是同音异律关系。

但类似以上羽至宫或角至徵之间实为古代大三度的音程,在康熙十四宫调中确是普遍存在。经分析不难发现,十四宫均中约有八个以上的宫调,近十六对以上的小三度音程,却成为大三度音程。它们分别存在于清宫调(高工字调)、商调(凡字调)、清商调(高凡字调)、徵调(乙字调)、清徵调(高乙字调),以及宫调(工字调)、变徵调(四字调)、清变徵调(高五字调)等八个宫均调内。

以下是由《诗经乐谱·卷首》所列十四宫调的“表”中所提取的题解,经笔者按阳律、阴吕分析归纳发现,凡有下划线的宫调题解,应是古代小三度的羽至宫音程,或角至徵的音程,都成了大三度音程关系。

七阳律:

(1)黄钟宫声立宫(bB宫)倍夷则(无射G羽)下羽主调,为上字调。

(2)太簇商声立宫(C宫)倍无射(半黄钟A羽)变宫主调,为尺字调。

(3)姑洗角声立宫(D宫)黄钟(半太族 b B羽)宫声主调,为工字调。

(4)蕤宾变徵立宫(E宫)太簇(C羽)商声主调,为凡字调。

(5)夷则徵声立宫(F宫)姑洗(D羽)角声主调,为合字调。

(6)无射羽声立宫(G宫)蕤宾(E)变徵主调,为四字调。

(7)倍无射变宫立宫(A宫)夷则(F)徵声主调,为乙字调。

七阴律:

(1)大吕清宫立宫(B宫)倍南吕(应钟♯G羽)清下羽主调,为高上字调。

(2)夹钟清商立宫(♯C宫)倍应钟(半大吕#A羽)清变宫主调,为高尺字调。

(3)仲吕清角立宫(♯ D宫)大吕(B羽)清宫主调,为高工字调。

(4)林钟清变徵立宫(♯ E宫)夹钟(♯ C羽)清商主调,为高凡字调。

(5)南吕清徵立宫(♯F宫)仲吕(♯D羽)清角主调,为高六字调。

(6)应钟清羽立宫(♯ G宫)林钟(♯ E)清变徵主调,为高五字调。

(7)倍应钟清变宫立宫(♯ A宫)南吕(♯ F)清徵主调,为高乙字调。

如果我们将这十四宫律按阳律七宫调和阴吕七宫调的音阶结构形态,再做详细的音律分析后将会发现:凡音阶中,当羽与宫之间存在有古代大三度音程的结构问题时,角至徵,也会随之成为古代大三度音程;当宫至角之间应该是大三度音程时,却反置成为小三度音程。

经对《诗经乐谱》众乐曲所用十四宫律调的谱字仔细梳理分析后,并按阳律和阴吕分别归纳列于表4时,明理人就不难发现,类似羽、角处于大三度,宫、角处于小三度的情况,并非仅存在于个别宫调内,而是占比很大,其中有八个宫调存在这类问题。例如,在表4姑洗角声立宫的音阶中:羽——宫(bB——D)、角——徵(F——A)之间的音程,却成为大三度音程;而宫——角(D——F),反成了小三度音程。这还是五声调式音阶,如七声调式问题更多。其他阴吕中七个宫调情况,与阳律完全等同。这完全是乐律理论上不应该出现的常识性错误。

康熙宫调的核心理论,应建立于三分损益律理论体系,这是无可怀疑的。虽然他在律名和调名的用语上有标新立异的地方,但康熙的宫调理论是比较严谨而可以自圆其说的。笔者对《诗经乐谱》十四宫调的311首乐曲分析后发现,后续修纂者的作为,存在有以下一些不合康熙钦定的“乐经”之处。

(1)根据康熙要求,在阳律与阴律中,律首外的其他12个宫调,也都要使用低于宫位的羽音做起调毕曲的主调。但《诗经乐谱》在“变宫”和“清变宫”立宫时,却用了宫音上方的羽音做主调的起讫。问题是,为什么这两个宫调要用“倍无射”的“变宫”立宫,而不用高八度同律的“半黄钟”的“变宫”立宫;同理,为什么要用“倍应钟”的“清变宫”立宫,而不用其高八度同律的“半大吕”的“清变宫”立宫?以上这两个宫均的“宫”,现仍处在十四律的“中声”范围内,并且,中声内还有“大于宫”的“下羽”存在,它完全是可以符合康熙的起调毕曲要求的。显然,永瑢、邹奕孝等修纂者误把“半黄钟”和“半大吕”视为“中声”以上的“半声”律,才会用倍律中的“倍无射变宫”及“倍应钟清变宫”来立宫,由此造成乐曲只能用高于宫的羽音起调毕曲。

表4 阳律、阴吕二律宫均中下层带框的八个宫调的音律结构分析

康熙钦定的“如宫立一均之主,而下羽之声又大于宫,故为一调之首”⑰《律吕正义》上编卷2,第63页,要求一定要运用比主宫低的“下羽”做主调毕曲音,显然,永瑢、邹奕孝等的作为,已不符合康熙在度曲体例上的统一和理论规范。

(2)羽至宫,在康熙乐调的音阶结构中,都应呈古代小三度音程关系,然而,《诗经乐谱》在十四个宫调中有八个宫调的(即表6中凡有下划线的宫调)宫至羽或角至徵,是处在大三度音程结构关系中的,这在中国传统音乐理论上是绝对的硬伤。这类错误,几乎出现在《诗经乐谱》半数以上的乐曲中。可以想象,这样的乐曲完全不成“调”是必然的。

(3)虽然以上出现的问题集中表现于《诗经乐谱》之中,责任也不完全在当时的奉敕修纂官及乐部一边,因他们是参照《律吕正义》“表”解而设计的乐谱。唯一的问题是所有《诗经乐谱》乐曲,都是以羽音起讫为调,而没有执行康熙御定的音阶中宫、商、角也可以起讫为调的理论实践要求。因此,这很容易使读者误认为清代的宫廷音乐,都是以下羽为乐曲起讫的羽调式。

(4)宋、明的宫廷乐儒们都知道,俗乐七个宫调的应用,至少要用到11个律以上。雅乐十二宫调若用三分损益十二律周延,至少还有四个宫调的音阶是不同于传统五声古音阶结构的。要想十二宫调音阶的律结构都一致能胜任传统七声古代音阶,那至少要像宋代蔡元定所创始的“三分损益十八律”才能胜任。然而,在《诗经乐谱》所有乐曲中,修纂者们却把“阳律”中七个不同宫调的乐曲,都仅用同一个七律:黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射(倍夷则)、半黄钟(或倍无射)来应调;同时,把“阴吕”中七个不同宫调的乐曲,也都仅用同一个七律:大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟、半黄钟来周延。稍有乐学理论知识的都知道,不同宫调的音阶所使用的音律形态都是有差异的。以上此举才是形成诸多问题症结之根源。

这样一部历史巨著,竟然会出现七个宫调音阶用着同一组七律来定律的常识性错误,修纂者不说是“乐盲”,至少也是个“律盲”。这是《律吕正义》与《诗经乐谱》历朝修纂者望律名生义,而不依实际律值来定性定位,才会犯了以上音阶中大、小三度音程反置的错误所在。

为了进一步深入了解康熙乐调理论在《诗经乐谱》的实际应用现状,特选《鹿鸣》曲谱展开讨论。该曲整三章,每章八句。图5⑱此为拼组图,非原图。采自《诗经乐谱》卷15。(见彩版)是《鹿鸣》第三章箫、笛之乐谱。

这首乐曲据“表”解说,是“以姑洗角声立宫(D官),黄钟宫声主调(bB羽调)工字调”,此刻羽至宫,已成了古代大三度音程。该曲每章,都按“俱用羽位为起讫”要求,以宫声(黄钟)工字起调毕曲。清代民间“工字调”对应俗乐调名是“中吕调”,都以黄钟为羽(bB),夹钟为宫(bD宫),它们都应是古代小三度音程,而“表”解中却又要求以“姑洗”D音为宫。那么,今之译谱,应该是按“姑洗”为D宫,还是按“工字调”的“夹钟”bD为宫来译?若分别按二者译谱后只是调高上的差异,则问题不大,可是其他方面较原曲设计的音乐及调的结构形态,则面目全非了。由此可见,这首《鹿鸣》曲的“表”解命题,本身矛盾重重,横竖都是“病”。

《鹿鸣》乐谱虽然只有康熙的俗律谱字和箫、笛的工尺谱字,而没有雅律谱字可以参考,但还是可用“表”解中的雅律名予以对照译谱的。为对照方便,现将该曲具体所用音律和工尺谱字、阶名之间的对应关系列于表5。图5右页的“表”解最上一行文字“宫——角——变徵——徵——羽——宫”,用的是俗律名,它相对应的阶名仍是“羽——宫——商——角——徵——羽”等音。

表5

从表5层间陈列的纵向谱字符号关系不难发现,其音阶结构已是不合常理。例如,羽至宫及角至徵之间的音程,理应为小三度,但现成大三度音程(bB——D及F——A);宫至角应是大三度音程,现反成小三度音程(D——F);徵——羽、商——角应是大全音,也都成小二度音程(A——bB及E——F)。一切都反了,完全不合规矩,可以想象,这样的音程结构关系肯定是紊乱的,音乐又怎么可能建立于“以姑洗角声立宫,黄钟宫声主调为工字调”之上的“调”了。

清代宫廷所用固定唱名记叙的工尺乐谱,其宫调的命名,都是以箫的指位谱为主。因《鹿鸣》的原谱很不清晰,为方便分析和译谱对照起见,今将第三章的乐谱,特制成文字谱(见表6)。

表6 《鹿鸣》第三章原谱

从表6可见,箫、篪谱只有“合”字,不见有“六”字;只有“四”字,没有“五”字;故在译谱时,只能根据诗词的声韵曲律走向,来判断该用哪个八度音。幸好诗谱中还列有笛、笙的谱字,就容易解决八度音位的识别,因笛谱中尚有“四”“五”与“合”“六”之别,在译谱时可以相互照应和参考。

表6的前二谱字“宫——角”对应的箫谱“工、合”与笛谱“四、上”之间,似乎都可以是小三度音程,但从表1可见,“黄钟宫声”对应的是“下工”和“下四”,仍然是大三度音程。以上原始乐谱中出现这类常识性错误,完全是永瑢、邹奕孝等修纂者的问题。

中国古代传统乐谱,常见的有律吕谱、工尺谱、宫商谱。以往宫商字谱,为容易读谱和视唱视奏起见,大多是用可动唱名记叙法记谱(首调记谱法)。可是,要用康熙俗律名使用的宫、商等律名作固定唱名译谱时,就不是一般的难了,必须要根据宫调属性,(可参照表5)先把俗律名转换成音阶名才行。

现将《鹿鸣》第三章(表6)以表5的音阶形态结构直译如下(见谱例1)。可以看出,它既不能定性为姑洗D宫调,也不像是bB羽主调的音乐,如说它是带变徵无商音而五音不全的黄钟bB宫调曲还能凑合。一个仅五声调式的音阶中,出现了两个大三度音程,是难以确立宫调属性的。这是一首大三度和小三度反置后的乐曲,与“表”解中命名的羽主调大相径庭。

谱例1 《鹿鸣》第三章直译谱

姑洗为宫,常理应用“大吕”为下羽,《诗经乐谱》中为何只能用黄钟?康熙在十四律调的理论应用中,按他的要求:阳律七调中每个调的音阶,必须依阳律形态中的律来组成,而大吕为阴吕中首律,当然不宜录用;阴吕七调中每个调的音阶,同理也不能采用阳律中的律。这套理论似乎存在着难以解决的缺陷。笔者认为,这是因修纂者机械地执行康熙钦定的“阳律、阴吕自成一均,其度全半不相应”的结果。问题是,黄钟宫声立宫的阳律结构形态,能否替代姑洗角声立宫的音阶结构,为什么姑洗角声立宫不能采用适合自身要求的阳律结构形态!

今如果设“阳律”中的“姑洗”宫(D)为基准,通过改换“阴吕”中的“大吕”(B)为“羽”主调,并用“阴吕”中的“南吕清徵”(♯F)为该音阶中的角音去译谱,可完全符合五声古代音阶的音律结构,可成为本乐曲的原貌。该曲已合乎康熙三分损益法的律制构成要求,因该音阶所用音律已完全处在相邻的五度链内(见谱例2)。

谱例2 《鹿鸣》第三章变译谱

笔者分析观察发现,这类问题在《诗经乐谱》中比比皆是。问题出在每个宫调适用的律系统,要求宫、羽之间,必须要设在同一个阳律或同一个阴吕内,这是康熙钦定的阳七律和阴七律的理论基础。何以姑洗为官,要用黄钟为羽,而不用大吕为羽?因姑洗和黄钟同为阳律,大吕在阴吕。同理,阳律夷则为宫,不用仲吕为羽,只能用姑洗为羽,因仲吕为阴吕。根据这样的要求,凡羽至宫或角至徵小三度音程,又怎么可能所有的宫调都能达到如此苛刻的要求,这正如要求在两条平行线中去寻找交叉点一样绝难。这样的用律要求,似乎也难为了永瑢、邹奕孝等奉敕编纂的乐部人员。这些是康熙钦定的问题,也是永瑢、邹奕孝等人理解上出了问题。可是仔细分析,康熙设定的也并非是真正的纯阳律、阴吕律列,中间还存在有古代大半音,究竟应如何去理解和执行康熙钦定的“乐经”才能两全其美,是我们今后需要进一步探索的问题。

余 论

康熙钦定《律吕正义》的时间的是康熙五十二年(1713)。邹奕孝等奉敕修纂《诗经乐谱》的时间约是乾隆五十四年(1789)后,武英殿版本正式问世于光绪二十五年(1889)。综合以上文献分析研究的内容看,康熙钦定的“乐经”,历经近百年几朝皇子和乐部的传递修纂,显然到了邹奕孝等修纂人员这一代,该“经”已是传得面目全非了。

康熙在十四律中所倡导的阳七律和阴七律理论,主要在哪些“律”形态的制定和应用方面才算是合理的?笔者认为,首先要依黄钟和大吕两个为主宫的宫调形态结构为范例,再应用于其他十二个宫均中的律结构,保证后者均处于相邻的五度链关系中,使它们每个宫调都是应该运行于三分损益法产生的三分损益律的框架内。这一认知是否确切,直接关系到我们应如何正确客观地评价康熙乐律调理论的存在价值。

康熙十四律调的理论所以难以解读,看似出于律调名称上的标新立异,例如,八度采用不同律位名,变律改称正律名等等形成的问题。实际上他的乐律理论逻辑性还是很强,也能自圆其说。他的乐律理论,有着坚守中国传统音乐文化的精髓和价值取向的体现。不论他出于什么样的政治目的,但客观上在传承和弘扬汉传统音乐文化方面,有着积极意义。

笔者认为,依阳七律中黄钟四字宫声为主宫,以倍夷则(无射)下羽为主调,所构成的音阶律结构形态,从律学数据分析看,完全符合古代的七声音阶音律结构,是康熙主张的宫调构成的模板,是阳律中其他宫调音律与音阶结构形成的样式参照,并非主张在其他宫调应用,只限于用黄钟宫声为主宫所用的七律。这一点,正是《诗经乐谱》的修纂官们,没有充分理解和坚守康熙钦定“乐经”的核心是“三分损益律”的结果。在《诗经乐谱》中,约占六成以上的宫调音律结构远离了“三分损益律”和“五声音阶”的基本律形态构成要件,可以肯定,主要错在历朝修纂官、乐部的一方。

本文之所以不从律学仅从乐学层面,去解读《律吕正义》中与乐律学相关的问题,目的是希望更多的读者参与进来,了解康熙十四律调的理论本质。以往由于对康熙的乐律理论已有先入为主的一些不切实际的认知,影响了学界一个多世纪以来不能正确地赋予客观评价。

其中,影响最深的是《皇朝续文献通考》的作者刘锦藻。他仅从乐学层面草率认定地说:“本朝十四平均律……以箫笛音色为标准,一阴一阳分之,得二个七调,合之为十四调,故曰十四平均律。”⑲刘锦藻《皇朝续文献通考》卷190,载《续修四库全书》(第818集),上海古籍出版社1995年版,第218——220页。这对后世学者的研究影响极其深远。如果根据他十四平均律的理论推理,那么,阳七律与阴七律各自成立的“七平均全音律”的理论,当然也就可以成立。如是这样,上述《诗经乐谱》存在的一些问题,也就荡然无存了。也就是说,当阳律或阴吕中以黄钟、大吕立宫的每律均都是“平均律”,当然,这每个宫均中七律,就可以用到其他六个宫均中去了,只是它有悖于康熙三分损益律的宗旨而已。

现问题是,阳七律和阴七律中是否相间都是七个“全音”?从表1可见,阳七律中“蕤宾”至“夷则”,以及阴七律中“林钟”至“南吕”构成的音程,可都不是“全音”,而是间差90音分的“古代小半音”。七律中有一个小半音存在,如何还能谓“七全音律”或“七平均律”?!这当然也就无法构成十四平均律了。以往确有那么一些粗心学者,忽视了这样一个重要的细节而盲从跟进。

关于阳、阴七律中有“古代小半音”一说,并非是空穴来风,是有康熙的弦律数比可证的。可刘氏在《皇朝续文献通考》中,仅从乐学层面去理论康熙的阳律、阴吕,也就不可能看到康熙的阳、阴两七律中还有两个小半音律的存在。

清末民初的刘锦藻,虽然在中国古代音乐文献的整理,以及近代与西欧音乐文化交流历史的研究方面,都有较大的贡献,但在研究康熙的乐律理论方面却相形见绌。他不以《律吕正义》中的律数为依据,信口所述“本朝十四平均律”的天马行空奇葩结论,扎扎实实地影响了我们整整几代音乐人。

不过民国初,确还是有一些学人对康熙的乐律理论是精通的。以下所引的《清史稿》,足以说明在清史馆的编纂学者中有一些高人。《清史稿》载:

《汉志》三统,皆以三调为准。所谓三统:其一天统,黄钟为宫,乃黄钟宫声位羽起调,姑洗角声立宫,主调是为‘宫调’也;其一人统,太簇为宫,乃太簇商声位羽起调,蕤宾变徵立宫,主调是为‘商调’也;其一地统,林钟为宫,乃弦音徵分位羽,实管音夷则徵声位羽起调,半黄钟变宫立宫,主调是为“徵调”也。⑳赵尔巽等主编《清史稿》卷94“乐志一”,中华书局1977年版,第2746——2747页。

以上这段文献,概括了康熙理论的部分精髓,也充分证明了这些编纂者对康熙的这套不以传统所制定的乐律理论,已有一定的掌握。然而,今天能解读清楚这段引文的人,可能已是寥寥无几。不过编纂者用宫调、商调、徵调这三个“羽”调,来比喻刘歆“三统”的三“宫”,确有风马牛不相及之处。《汉志》中刘歆的“三调”说,只是印证了汉代确有三种不同高度、不同乐律结构的律调系统存在。《清史稿》在此引用刘歆“三统”的比喻不是很恰当,有附会之嫌,但此段引文已反映出近现代还是有学人对康熙的理论有着正确的认知和评价的。

今天我们对《律吕正义》全文献研究的深度是远远不够的,它还有很多在音乐历史和理论方面的成果,仍待我们去深入探索。它在传承和弘扬我国汉传统音乐文化方面所做的努力和贡献,首先是值得我们肯定的。