超越“古今之争”

——布索尼的新古典主义美学转向与歌剧《浮士德博士》

文◎徐璐凡

回顾19世纪与20世纪之交的现代主义运动,文化史学家往往惊叹于艺术流派之异彩纷呈:在短短30年内,欧洲的艺术界接受了一波又一波美学运动的洗礼,各种“主义”层出不穷,如印象主义、象征主义、唯美主义、未来主义、表现主义、新客观主义、达达主义和超现实主义等。虽然这些主义的诞生时段不一,艺术理念并不相容,且辐射不同的门类,但是它们皆属于现代主义。依照文化史学家彼得·盖伊(Peter Gay)的定义,它们都具备一个共识,那就是“不同寻常,标新立异和实验性强的东西,显然比那些耳熟能详、司空见惯和按部就班的东西更加魅力无穷”①〔美〕彼得·盖伊著,骆守怡、杜冬译《现代主义:从波德莱尔到贝克特之后》,译林出版社2017年版,第6页。。

本文选择了活跃于现代主义盛期的作曲家费卢齐奥·布索尼(Ferruccio Busoni,1866——1924)和他未完成的歌剧遗作《浮士德博士》(Doktor Faust,1925)作为分析对象。布索尼出生于19世纪60年代的意大利与马勒、德彪西、施特劳斯、萨蒂为同时代人,却深受德奥音乐的滋养。现今,布索尼虽以传奇演奏家的身份名载史册,但在20世纪初期却被公认为是一位作曲家。作为作曲家,布索尼的创作生涯自相矛盾地展示了对现代主义推陈出新要求的拥抱与拒绝:他先是响应现代主义的旗帜不断创新,却又在20世纪初皈依新古典主义,与现代主义推陈出新的大军分道扬镳。布索尼的蜕变引发了一系列问题,这些问题围绕现代主义运动的风格流派而展开:身处革新浪潮中的作曲家如何看待创新?位于时代浪尖对作曲家究竟意味着什么?是什么驱使作曲家去抵抗技法创新的潮流?何种手法可以使他挣脱潮流?挣脱将会面临怎样的历史后果?

本文将从新古典主义与现代主义的关系入手,厘清布索尼的新古典主义区别于20世纪20年代其他新古典主义作曲家的特征。如果说,斯特拉文斯基的新古典主义是通过模仿18世纪的音乐风格,发掘令时代耳目一新的音响,来呼应现代主义推陈出新的口号;那么,在布索尼的笔下,新古典主义则越出了时代,超出了风格,抽象为一种抵制现代主义美学的意识形态。

一、布索尼与现代主义先锋派

从思想史的渊源来说,布索尼周边的现代主义先锋派思想脉络,延续自17世纪思想史上的著名论争“古今之争”(la querelle des Anciens et des Modernes)。正如,“古今之争”的论辩焦点在于判断古代传统(古希腊与罗马的古典遗产)与今日之作孰优孰劣,身处现代主义阵列中的布索尼,也在分辨当下的、时尚的、创新的音乐是否必然优越于传统。整理两者的思想脉络,便不难发现它们内在的逻辑关系:“古今之争”中厚今的一方,是最早触摸到现代性脉搏的人群。他们拒绝奉古代世界为圭臬,对今日的进步持乐观态度,由此开启了长达300年推崇创新的历史。布索尼周边的先锋派皆是17世纪的厚今派之子,位于西方现代性时间轴上的两端。

创新的观念经历了18世纪启蒙思想的滋养,到了19世纪,在民族主义、历史主义、进化论的加持下,被附加上人类、民族前行的历史责任而变得愈加重要。理查德·塔鲁斯金在《牛津西方音乐史》中写道:“音乐的历史走向有其自身目的,这一观念深入人心,音乐家首要关心不在于观众,而在于实现历史目标————继续推进艺术的进化。”②Richard Taruskin“. Music in the Nineteenth Century.”The Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press, 2005, Vol.3, p. 415.经过一番知识考古,塔鲁斯金挖到了一个重要的历史出处,新德意志乐派的喉舌人物弗朗茨·布伦德尔1852年出版的音乐史著作。布伦德尔把黑格尔主义的历史观引入音乐史,将作曲家对音乐材料的解放与人类进步(Progressive)的历史趋势挂钩。在塔鲁斯金笔下,作曲家对历史位置的渴求(历史意识),推动了音乐技法创新,是驱动现代主义多场风格迥异的美学运动背后看不见的手。最为契合这一历史动机的是勋伯格。1921年,在克服了个人创作生涯的最大危机而提出“十二音技法”后,勋伯格如释重负地说:“终于,我找到了一种作曲技法,可保德国音乐继续领先于世界之林百年。”③1921或1922年夏天,勋伯格与友人约瑟夫·鲁夫(Josef Rufer)的对话。引自Josef Rufer. The Works of Arnold Schoenberg: A Catalogue of His Compositions,Writings, and Paintings. Translated by Dika Newlin, New York: Free Press of Glencoe, 1963, p. 45.历史挥动大旗,个人负责创新。

虽然今日依旧被作曲史所忽视,但是布索尼的创作生涯前期,拥有现代主义先锋派的代表性立场。在布索尼生活的19世纪下半叶,德奥音乐被神化为“普世音乐”,日耳曼的、浪漫主义的、器乐的、形而上学的音乐,伴随着德意志帝国不断扩张的政治版图,源源不断地输送向全世界。然而,布索尼对周遭柏林音乐文化清一色的德国制造深感窒息。1907年,他发表小册子《新音乐美学简稿》(Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst),向德国浪漫主义音乐的两大阵营同时宣战,他否定新德意志乐派(尤其是瓦格纳)推崇的标题音乐,视文学哲学议题为音乐之负累。④Ferruccio Busoni. “Sketch of A New Esthetic of Music.” (1907,1916) in Three Classics in the Aesthetics of Music. Translated by Theodore Baker, New York: Dover Publications, 1962, pp.80-82.他称“维也纳帮”的克拉拉·舒曼,勃拉姆斯,汉斯立克为“音乐警察”,痛斥他们以绝对音乐与“本真表演”(Authentic Performance)为标准,扼杀了作曲与表演的自由。⑤Karen Leistra-Jones. Virtue and Virtuosity: Brahms,The Concerto, and the Politics of Performance in Late Nineteenth-Century Austro-German Culture. PhD. Diss., Yale University, 2011, p. 27.在1902——1909年间,他在落成未满五年的柏林爱乐新厅贝多芬厅,组织了一系列管弦乐作品音乐会,向德国公众推广鲜为人知的外国当代作曲家的作品,如埃尔加、丹第、戴留斯、弗朗克、尼尔森和巴托克等人的新作品。布索尼渴望突破德奥浪漫主义传统,也是由身份认同的危机所导致的。作为一位客居异乡的外国人,一位见多识广的世界公民(Weltbürger),布索尼批判德国民族主义,拥抱了更为激进的欧洲(尤其是法国的)现代主义美学。

20世纪初,布索尼并未止步于拆掉德奥音乐的旧有大厦,而是期望能与同僚一样探索新音乐。在此,有必要简要回顾《新音乐美学简稿》的一些重要观点。布索尼将音乐区分为抽象的、先验的“原初音乐”(Urmusik)与具体的、经验性的“音乐艺术”(Tonkunst);前者的音乐无所不在,不以人的意志为转移,而后者专指个人的音乐实践(如作曲、表演等)。⑥布索尼认为:“在乐声(笔者注:此处指音乐艺术)响起前,完结后,音乐(笔者注:此处指原初音乐)都完整无缺(complete and intact)地存在着。音乐伴随时间,又超越时间(within and outside of time)。”参见注④,p. 86.原初音乐就好比电,“在人们发现电之前,电早已存在于宇宙。”⑦Ferruccio Busoni.“ The Essence of Music: A Paving of the Way to an Understanding of the Everlasting Calendar.”(1924) in The Essence of Music and Other Papers. Translated by Rosamond Ley, London: Salisbury Square, 1957, p.197.在他看来,原初音乐充盈着无尽且永恒的和声与节奏,为具体的作曲实践提供了所有可能性。作曲表演等实践(音乐艺术)就如同去寻找、发现原初音乐。在20世纪伊始,这种作曲观无疑具有革命性。布索尼将神圣的德奥浪漫主义音乐相对化为是对原初音乐捕捉的一种历史化尝试,并非是音乐的最高境界。“创新艺术家的功能在于制造规则,而不是臣服于规则。一旦臣服,他便停止了创新。”⑧同注④,p. 95.布索尼主张当代音乐创作,应绕过现存浪漫主义范式的封锁,直接去仰望原初音乐,因为那里孕育了无限的可能。

布索尼著名的美学主张——“音乐生来自由,他的命运便是赢得自由”,承袭自布伦德尔描绘的不断被解放的音乐材料。在《新音乐美学》中,他也身体力行,探索音乐新材料(音阶、和声)。他渴望打破大小调功能体系的限制,将12个半音自由组合为113种不同的七声音阶。布索尼也是微分音最早的提倡者之一,基于两种全音音阶,将每一全音再等分为三。这些构想虽未在创作中大量运用,但足以让布索尼成为作曲先锋式的人物。1909年,布索尼与著名的“顽劣青年”勋伯格就《新音乐美学》沟通的书信显示,两人的共同目标一致,即拆解浪漫主义的调性、曲式、逻辑和节奏。⑨关于勋伯格与布索尼的交往,参见Hans Stuckenschmidt, ed., Ferruccio Busonis Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst: Faksimile einer Ausgabe von 1916 mit den handschriftlichen Anmerkungen von Arnold Schönberg.Frankfurt am Mai: Insel Verlag, 1974.

二、“年轻的古典性”

然而,布索尼的雄心折戟于第一次世界大战。1914年,一战打响,布索尼的母国意大利与寄居国德国宣战。1915年,他离开柏林,辗转于欧美多地,终于在中立国瑞士的苏黎世找到了栖息之所,与来自欧洲各国的流亡艺术家们一道,被东西两端的炮火夹击,蜷缩在苏黎世,他们中包含以下熟悉的名字,如乔伊斯、艾略特、罗曼·罗兰等。布索尼在苏黎世的居所,成了德语流亡者定期举行沙龙之处,常客有作家茨威格、瓦塞尔曼,哲学家布洛赫,诗人里尔克,剧作家鲁宾纳,画家里希特、奥本海默等人。尽管背景不同,这些流亡人士大多对战争抱有相似的立场——超越民族主义的国家纷争,拥抱世界主义的和平。正如茨威格(Stefan Zweig)在《昨日的世界》中的自白:“我长期过着一种世界性的生活,要我一夜之间突然憎恨另一个世界,这是做不到的,因为那个世界就像我自己的世界一样,也是我的祖国。”⑩〔奥〕斯蒂芬·茨维格著,舒昌善译《昨日的世界》,生活·读书·新知三联书店2010年版,第185页。与茨威格一样,布索尼被夹在两个敌对的世界之间,倍感煎熬。

这场战争扭转了20世纪头十年的音乐风尚,风向的剧变正如达努泽所观察的那样:“表现主义的现代主义日渐式微,先锋派试验丧失了艺术吸引力和社会合法性。”⑪Hermann Danuser. “Rewriting the Past: Classicisms of the Inter-War Period.” The Cambridge History of Twentieth-Century Music. Edited by Nicholas Cook and Anthony Pople, Cambridge: Cambridge University Press,2004,p. 284.此刻,艺术家们纷纷将矛头指向了先锋派、自由无调性音乐与表现主义。它们之所以成为众矢之的,是因为它们皆源自浪漫主义对“主体性”(subjectivity)和“个人主义”的倡导。在战争的背景下,主体性的膨胀被公认为人类纷争战乱之源。布索尼收起了先前对于音乐自由与创新的无限向往,在战时写作了一系列文章与激进立场划清界限。他宣布勋伯格的自由无调性音乐革命已经“转瞬即逝”。1920年,布索尼在致友人的信中说:“你反对‘无调性’的理由完全正当,这个词输给了战争。”⑫Antony Beaumont, ed., Selected Letters. London:Faber and Faber, 1987, p.320.布索尼对勋伯格的指责,不单单只是同行相轻,也反映了当时欧洲文化界对勋伯格自由无调性音乐创作的一个共识,即两个无开头的单词“无调性”与“无政府主义”之间的关联,两者都暗示着秩序失衡。⑬Richard Taruskin. “Music in the Twentieth-Century.”The Oxford History of Western Music. Oxford: Oxford University Press, 2005, Vol. 4, p. 678. 中文文献参见布里安·K.艾特著,李晓冬译《从古典主义到现代主义:西方音乐文化与秩序的形而上学》,中央音乐学院出版社2012年版。同样出于对秩序的维护,布索尼批判表现主义对人类极端情绪的描写以牺牲音乐的形式、比例和秩序为代价。除了勋伯格之外,青年一代的偶像斯特拉文斯基也未能幸免,布索尼戏称其为来自俄罗斯的“杂技演员”,自1910始“傲慢”地破坏传统。⑭同注⑦,p.200.布索尼更是质疑,创新的动机是出自“个人化”,甚至是“自我中心”的欲望驱动,制造了大量朋党之争。⑮Ferruccio Busoni. “Concerning Harmony.”(1922)in The Essence of Music and Other Papers, p. 25.

此时对创新的质疑,让布索尼站在了历史的关键点:是否要推翻他先前所信仰的观念,对古与今做一番价值重估?布索尼反思自己曾经摇旗呐喊支持的先锋派们确实走得太远。他领悟到新材料和个人才智的“滥用”,并不能让人类更加接近原初音乐的理想。相反,他提出“需要远离那些仅出自个人重要性(的艺术创新),而应无止境地发展更具‘普遍价值’(General Value)的(艺术)”⑯Ferruccio Busoni. “Music: A Look Backward and A Look Forward.” (1915) Translated by Edward Dent, The Monthly Music Record 52, no.737 ,1932, p.100.。这种对普遍价值的倡导,来源于反战的世界大同意识。然而,什么样的艺术形式可以使作曲家放下“个人才智”,转而追求“普遍价值”?布索尼的答案便是新古典主义。在给批评家保罗·贝克的公开信中,布索尼提出了一个战后德国广为流传的音乐美学概念“年轻的古典性”(Junge Klassizität):“年轻的古典性,指掌握、筛出、检视先前所有的音乐试验,将之用有力、优美的形式呈现出来”,此种艺术“新与旧并存。”⑰Ferruccio Busoni. “Young Classicism.” (1920) in The Essence of Music and Other Papers, pp.19-23.

绿色能源中包含了太阳能,太阳能有很好的应用前景。我国的科学技术日益完善,太阳能技术也日益成熟,使用太阳能的成本大幅缩减。在设计给排水系统时,不仅要考虑传统的节能方法,还需要使用新能源来降低对传统能源的使用,转变节能观念。生活中,可利用太阳能实现生活用水的加热。因此,为达到节能降耗的目的,可以使用太阳能技术,例如,安装太阳能集热板,提高给排水系统的热源,在提高水资源使用效率的同时,降低电能使用量,有较高的推广价值[3]。

不难发现,“年轻的古典性”理念,发端于欧洲艺术传统深厚的新古典主义。在西方传统中,每个时代向古希腊大统回归的方式都各有特色,但其模式大致可归类为两种:第一种,主要通过风格、素材上重构古希腊传统及其派生形式(西文语境中多用单词“classical”表示,中译为“古典”);第二种,则通过重塑古希腊遗产的美学价值,均衡、节制、亘古不变(西文多用“classic”来指代这些遗产的美学特性,中文则译为“经典”)。⑱Stephen Hinton. “The Busoni Connection.” Weill’s Musical Theater Stages of Reform. Berkeley: University of California Press, 2012, pp.53-54.西方艺术的新古典主义在多数情况下,兼具风格重构与价值重塑的特性,然而,深究布索尼“年轻的古典性”的理念可以发现,它似乎更加侧重于经典而非古典。这可以从布索尼的选词上窥知一二。布索尼特意选择了“古典性”(Klassizität)而非“古典主义”(Klassizismus),是因为希望突出音乐亘古不变的美学价值超越了时间性(Timelessness),而不是古老风格的模仿,“如法国19世纪画家安格尔(Jean A. D.Ingres)的绘画那样陈词滥调。”⑲布索尼1921年6月18日致儿子拉法耶罗·布索尼的信,引自Martina Weindel. Ferruccio Busonis Ästhetik. p. 88.此外,他使用了“年轻”而非“新”来修饰名词“古典性”,是因为布索尼不想把“旧”视为“新”的对立面,而是突出旧有传统因历久弥新而年轻。⑳Ferruccio Busoni. Fünfundzwanzig Busoni Briefe.Wien: H. Reichner, 1937, p.61.可见,“年轻的古典性”并非在古今之争全然倒向古代与古典传统,而是提出真正的经典可以超越时间,以此取消古代与现代风格之间的分立。

在第一次世界大战满目疮痍的惨状下,追求亘古不变的经典显得必要且理所应当————战后七零八落的欧洲急需“年轻的古典性”来重塑一个统一的文明。

灾难过后,重建生活是艺术家与思想家的责任。所幸这片土地上依然存有智慧与勤奋的艺术家帮我们重建被毁掉的一切。至于音乐,经典遗产是无法摧毁的。如今,我们不需要推翻现有的一切,而是去创造一些可以留下来的。我们需要一种新的“经典”(Classic)艺术。经典,意味着优美、娴熟、历久弥新、简单和令人愉悦。㉑㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.

建立“新的‘经典’”令“新与旧并存”的提法,似乎让人回想起布索尼战前的二分法————永恒的原初音乐与当下的音乐艺术。然而,两者存在本质区别。一战前,《新音乐美学》通过仰望永恒的原初音乐,作曲家积极探索新的音乐材料,打破浪漫主义音乐传统的条条框框。在一战后的“年轻的古典性”中,作曲家为了企及永恒的原初音乐,谦逊地把前人(尤其是18世纪)的音乐材料再筛选、打磨、收集。作曲家将自己比喻为“园丁”,“将土里已经长成的花朵收割起来绑成花束”㉒㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.。按照克洛普芬格(Klaus Kropfinger)的观点,战前与战后对“原初音乐”的渴望,先后为布索尼提供了不同的“音乐材料”,前期为“从物理声响上对乐音的拓展”(即和声、音阶),后者则是“先前音乐试验的成品”(即风格、体裁)。㉓㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.前者带来的是技术上的革新,后者则是博采众长的收集。

由此,引出布索尼式新古典主义中最突出的一个特点————折衷主义(Eclecticism)。作曲家主张不专注使用、创用某一特定风格、观念,而是将现存的,或是历史中散落的音乐形式重新整理、打磨。斯各特·梅辛(Scott Messing)辨认出布索尼的构想承袭自歌德的“原始形式”(Urform)理念,认为万物众生相出自一个“整体”(Einheit)。㉔㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.布索尼的构想倒转了歌德的理念,通过建立“无所不包”(all-encompassing)的“微缩模型”(Miniature)(相当于歌德的原始形式),“让各种优美与力量集中到作曲家身上”。㉕㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.布索尼视歌剧为打造无所不包的微缩模型的上佳体裁,因为它可以浓缩各个时代音乐体裁、表达手法、风格的精华,超越音乐机构(Institution)的表达限制,让宗教的、世俗的、器乐的、舞蹈的、声乐的皆可有用武之地。㉖㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.这种无所不包的特质,可以克服布索尼诟病的个人才智滥用,使音乐更具有普遍价值,超越个人与国族之别。

布索尼的新古典主义强调音乐历久弥新的特质,以至于让这一观念飘然越出时代,拒绝成为20世纪初现代主义各类美学风潮中的一支。为了更深刻地理解这一点,不妨将布索尼年轻的古典性与斯特拉文斯基在20世纪20年代影响力更为广泛的新古典主义做一番对比。两者虽然都大量借鉴18世纪音乐的体裁和语汇,但是内核却全然不同。塔鲁斯金认为,斯特拉文斯基自己完全意识到18世纪新古典主义的音乐语汇对当下欧洲乐坛的颠覆性效果。斯特拉文斯基的新古典主义,绕过浪漫主义的悠长旋律,用巴洛克织体串起了美国流行舞曲的密集节奏,暧昧地模糊于历史与当下之间。他的古典主义风格制造出震惊观众的全新音响,无疑追求时髦与新颖的效果。斯特拉文斯基更像是戴着18世纪面具的现代主义者。㉗㉑ 同注⑯。㉒ 同注⑦。㉓ Klaus Kropfinger. “Busonis Utopie der Musik und das Berlin der zwanziger Jahre.” in Il Flusso Del Temposcritti Su Ferruccio Busoni. Milan: Edizioni Unicopli, 1986, p. 205.㉔ Scott Messing. Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1996.㉕ Ferruccio Busoni. “The Essence of Music and The Possibilities of the Opera.” (1921) in The Essence of Music and Other Papers. p.1.㉖ 同注㉕,p.3.㉗ Richard Taruskin.“ Music in the Twentieth-Century.” The Oxford History of Western Music. Oxford:Oxford University Press, 2005,Vol.4, pp.478-493.如果说,斯特拉文斯基的新古典主义属于古典式的,通过形式上借鉴;那么,布索尼的新古典主义则是经典式的,受到美学理念驱动。布索尼固执地拒绝承认新与旧的分类,他以经典为美学准绳,将各种散落于历史中不同时期的各种优美形式、体裁重新聚合;通过谱写新古典主义音乐,力图证明音乐可以超越时间。然而,达尔豪斯尖锐地指出了布索尼音乐美学的潜在危险:布索尼一意孤行地渴望超越时代,因而拒绝承认音乐的历史与历史主义。㉘㉘ Carl Dahlhaus. “Von der Einheit der Musik.Bermerkungen zur Ästhetik Ferruccio Busonis.” in Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften. Band 10, Hermann Danuser(ed.), Laaber: Laaber, 2007, p. 153.㉙ Julian Johnson. Out of Time: Music and The Making of Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2015,pp.177-179.㉚ 关于布索尼《浮士德博士》素材的来源,参见Nancy Otis Chamness. The Libretto as Literature: Doktor Faust by Ferruccio Busoni. New York: Peter Lang, 2001.

三、《浮士德博士》与循环时间

布索尼在战争期间关于音乐的新思考,也渗透到了他的歌剧遗作《浮士德博士》之中。早在1910年,布索尼已开始构想一部关于艺术家的歌剧。权衡再三后,他选择了浮士德题材。之所以选择浮士德,是因为在西方文化传统中,为追求知识而与魔鬼缔结契约的浮士德,与音乐家、作家、艺术家为捕捉灵感,竭力自我超越,追求完美的创作经验暗合,因而常被赋予“自传性”。约翰逊(Julian Johnson)进一步指出,在西方音乐传统中,浮士德代表了先锋派勇于突破的精神,他的出现常常伴随着音乐技法创新。比如,李斯特《浮士德交响曲》(Faust Symphony, 1857)的开篇,前所未有地迅速推出四组增三和弦,集齐了十二个半音,象征了浮士德(也就是作曲家李斯特)对音乐无止境的求索。㉙㉘ Carl Dahlhaus. “Von der Einheit der Musik.Bermerkungen zur Ästhetik Ferruccio Busonis.” in Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften. Band 10, Hermann Danuser(ed.), Laaber: Laaber, 2007, p. 153.㉙ Julian Johnson. Out of Time: Music and The Making of Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2015,pp.177-179.㉚ 关于布索尼《浮士德博士》素材的来源,参见Nancy Otis Chamness. The Libretto as Literature: Doktor Faust by Ferruccio Busoni. New York: Peter Lang, 2001.布索尼从战前开始规划这部歌剧,除了歌德的经典之外,他还参考了大量浮士德文本。㉚㉘ Carl Dahlhaus. “Von der Einheit der Musik.Bermerkungen zur Ästhetik Ferruccio Busonis.” in Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften. Band 10, Hermann Danuser(ed.), Laaber: Laaber, 2007, p. 153.㉙ Julian Johnson. Out of Time: Music and The Making of Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2015,pp.177-179.㉚ 关于布索尼《浮士德博士》素材的来源,参见Nancy Otis Chamness. The Libretto as Literature: Doktor Faust by Ferruccio Busoni. New York: Peter Lang, 2001.歌剧主干部分完成于作曲家思想发生重大转变的一战时期。在1914年的元旦假期,布索尼称自己在三天内“如着了魔般”完成了剧本初稿。然而,矛盾的是,布索尼在战争期间的反先锋派转向,似乎与浮士德固有的先锋派精神相背离,两者的冲突也使布索尼的歌剧在西方众多浮士德文本中别具一格。

我想与你商榷文本中一处地方,你称浮士德为自然(Natur)。我的问题是:你真的觉得(浮士德的意志是指)自然吗,还是人类(原作者强调)不可抹杀的创造力与创造生命之力?我问我自己,(关于浮士德的意志)你真正想说却没有精确表达的,其实是关于人类(原作者强调)而非自然?我是这样理解,并也依此诠释(浮士德人物的)独白以及与之有内在关联的结尾处婴儿(即浮士德最后的魔法)的处理。我猜想,当你灵感迸发写出这美妙的场次时,自然不过是一个便于理解的词,(此处字迹无法辨认)你想说的其实另有其他。㉜㉛ Antony Beaumont. Busoni the Composer.Bloomington: Indiana University Press, 1985, p.324.㉜ 鲁宾纳致布索尼的信,日期1918年4月17日。转引自Susanne Fontaine. Busonis Doktor Faust und die Ästhetik der Wunderbaren. Kassel: Bärenreiter, 1998, p. 279.

从“概念”到“意志”的修改,以及就此展开的频繁书信探讨值得我们追问:“意志”指的到底是什么?“意志”一词暗示着19世纪德国哲学“意志论”的传统。叔本华的“生存意志”(will to live),视意志为人类欲望行为的驱动机。尼采将意志诠释为人类(或“超人”,即superhuman)自我克服(self-overcoming)的能力,他的“权力意志”(will to power),是鼓励人类以行动自我创造的生命哲学。此处,鲁宾纳把浮士德的意志理解为“人类不可抹杀的创造力与创造生命之力”,显然更接近“意志论”(尤其是尼采)的哲学传统。反观布索尼,他对永恒意志的理解是自然,似乎更侧重的是永恒而非意志。他的处理拒绝延用浮士德传统中的宗教元素————没有上帝来救赎浮士德。而循环时间是布索尼解决上帝缺席后救赎浮士德的方案,它延展了浮士德生命有限的线性时间,赋予浮士德结局另一重可能————浮士德可以通过轮回获得自由。

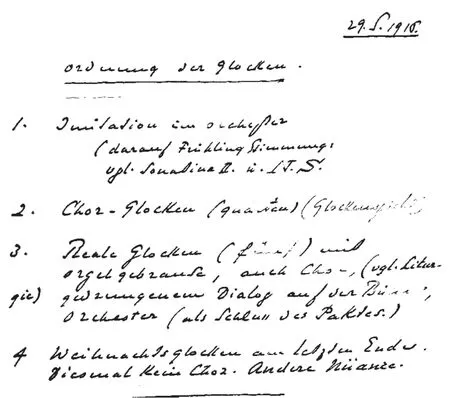

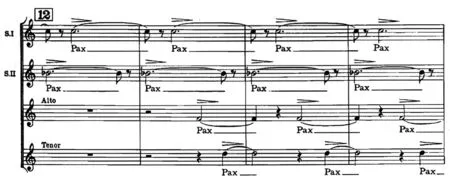

更为重要的是,在歌剧《浮士德》中,对循环时间的渴求,使布索尼在线性的浮士德生命叙事上另建一个循环的音乐结构,它不断在关键时刻提示救赎浮士德的终极可能来自永恒的循环时间。布索尼赋予钟声动机以重任来搭建循环结构。钟声动机,在歌剧开篇的《序曲:复活节晚祷与春之萌发》(Symphonia: Oster Vesper und Frühlings Keimen)首次出现,其标题“复活节”与“春之萌发”,皆暗示着四季更迭、周而复始的循环时间。钟声动机出现在乐队:各声部先后奏出同一组动机来模仿钟声,纯五度音程(及其转位)平行大二度上移(F——C到G——D);通过持续音的效果叠加,这一动机在第7小节,制造出新的音程关系(F——G——C——D);包含纯四、纯五、大二、小七、小三、大六度;稍后再以类似手法,在第9小节得到除三全音外的剩余音程,包括小二、大七、大三、小六度;在序曲的第117小节(见谱例1),钟声动机配上拉丁语歌词“Pax”(和平),由人声唱出。在1918年的一份手稿上(见谱例2),布索尼写下钟声动机的四种呈现形式及出现的戏剧场合。除去歌剧序曲中的两次(乐队的与人声的),钟声动机还重现于浮士德生命最重要的两个转折点:他与梅菲斯托缔结契约(《前篇二》),以及生命终结前的圣诞夜(《后篇三》,见图1)。

图1 布索尼为《浮士德博士》钟声出现场次设计的草稿(1916年5月29日)㉝㉝ Mus. Nachl. F. Busoni A, 345,1,7.柏林德国国家图书馆布索尼收藏档案资料,Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv,已获授权。㉞ 运用不同时代的宗教音乐风格,也符合作曲家“年轻的古典性”折衷主义的特性,即运用各个时代的音乐材料,来打造一个更具有普遍意义的作品,参见第二部分的讨论。

在此,以第三次钟声动机出现的《前篇二》为例,来考察循环结构对浮士德故事线性叙事的修正。在这一场景中,面对梅菲斯托的威逼利诱,浮士德不得不与之缔结契约。舞台前景的契约场景之外,布索尼参考了不同时代的礼拜音乐风格,写作了一系列合唱段落与前景同时演奏,这些合唱虽风格各异,却因都派生自钟声动机而紧密关联。㉞㉝ Mus. Nachl. F. Busoni A, 345,1,7.柏林德国国家图书馆布索尼收藏档案资料,Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv,已获授权。㉞ 运用不同时代的宗教音乐风格,也符合作曲家“年轻的古典性”折衷主义的特性,即运用各个时代的音乐材料,来打造一个更具有普遍意义的作品,参见第二部分的讨论。以“荣耀经”段落的写作为例(见谱例3),此处布索尼受瓦格纳歌剧《帕西法尔》的启发,安排三架钟“自由演奏”《序曲》钟声,构成纯四度、纯五度、大二度的音程。与此同时,他又将合唱分为两组,齐唱祈愿“荣耀在天上归于上帝,在地上和平”(Gloria in excelsis deo et in terra pax)。人声合唱的动机突出的骨干音G——A——G,是对钟声动机大二度平移的装饰。小号演奏的主题,同样突出了钟声动机中重要的音程。

在浮士德与梅菲斯托缔约的当下,“荣耀经”段落毫无预兆地突然爆发,与暗淡的舞台前景形成了对比。此时的舞台前景:浮士德失去意识,昏厥倒地;隐藏在舞台之后的合唱,却预言了浮士德必将获得救赎,他渴望的自由终会实现,“总有一天,你(梅菲斯托)将会是我的奴仆”。契约场面给观众呈现了双时间的角度:站在舞台前景所呈现的线性时间,当下浮士德臣服于个人欲望,迷失自我,成为梅菲斯托的奴仆;站在合唱所呈现的循环时间,浮士德必将超越当下,重获新生。循环时间固然具有深厚的神学意义,然而不应从上帝的角度解释循环时间(因为,这显然与布索尼的反基督立场相矛盾),而应回归到作曲家的理念“年轻的古典性”上。如果浮士德是现代主义先锋派的化身,受到欲望的召唤而不断开拓,合唱的循环时间便代表了音乐“年轻的古典性”,暗示原初音乐历久弥新、周而复始的状态。正如歌剧的结尾所暗示的那样,先锋派的精神最终在“年轻的古典性”中消融,以永恒作为目标。

谱例1 《序曲:复活节晚祷与春之萌发》中的钟声动机(第1——19小节)㉟㉟ 本文谱例皆选自Ferruccio Busoni. Doktor Faust:Ergänzt und herausgegeben von Philipp Jarnach, Klaiverauszug mit Text von Egon Petri und Michael von Zadora.Wiesenbaden: Breitkopf&Härtel, 1925.

谱例2 《序曲:复活节晚祷与春之萌发》中的钟声动机(第120——123小节,由人声唱出)

四、尾 声

行文至此,笔者已解答了文章开头提出的一连串关于现代主义先锋派的大部分问题。现代主义先锋派所推崇的风格革新,于17世纪的“古今之争”讨论中得到确立,它深深植根于西方的现代性,经过漫长的演化,在布索尼的时代,终于在艺术创作领域大放异彩,体现为林立的美学运动,革新的技术与声响的解放。然而,布索尼却在第一次世界大战后,力图超越“古今之争”,以新古典主义的美学与歌剧《浮士德博士》,挑战了技术革新、个人风格创新这条为现代主义先锋派所信仰的金科玉律。

谱例3 契约场面“荣耀经”段落中的钟声动机(《前篇二》,第1008——1014小节)

然而,笔者依然没有解答文章开头提出的最后一个问题,布索尼选择带来的历史后果。在此,不妨简要回顾他身后的接受史。一战后,布索尼曾有大批拥戴者,也深受魏玛共和国官方的重视。他谦逊的立场,不惜抛弃个人风格以重建经典,试图弥合一战的创伤。然而,当魏玛共和国的音乐文化在20世纪20年代找准起点重新出发时,布索尼以令人惊叹的速度被遗忘。提及欧洲音乐的黄金20年代,人们依然对勋伯格的十二音技法津津乐道,这位作曲家积极应对战争造成的无调性音乐危机,试图建立一套更为理性的作曲体系,为无调性音乐的无序性确立秩序。史书也会提及欣德米特的“实用音乐”(Gebrauchsmusik),以及库特·魏尔(Kurt Weill)与恩斯特·克热内克(Ernst Krenek)的“时代歌剧”(Zeitoper),这些作曲家或与时俱进地在作品中反映魏玛共和国的价值观,或响应时代,描绘周边当代城市的方方面面。而布索尼却卡在了德意志帝国与魏玛共和国的时代缝隙中,被大多数现代主义音乐叙事一笔带过。在他的身后,现代主义的历史依然滚滚向前。如今,布索尼的存在依然让音乐史学家困惑不已,比如,诺顿音乐史的作者摩根(Robert P.Morgan)说:“布索尼,一位难以捉摸的人物,很难把他放到20世纪音乐的图景内。”㊱㊱ 〔美〕罗伯特·摩根著,陈鸿铎等译《二十世纪音乐:现代欧美音乐风格史》,上海音乐出版社2014年版,第39页。布索尼被遗忘的历史,也得以让我们管窥20世纪音乐史的编纂原则,不难看清20世纪的音乐史,究竟偏好记录谁,又刻意遗忘谁。布索尼的接受史也使我们深思——历史缘何如此书写。