中原城市群城镇化生态环境响应的时空演变及影响因素

王丽丽,刘笑杰,戚禹林,李 丁

(兰州大学 资源环境学院,甘肃 兰州730000)

当前我国已经步入城镇化快速发展的中期阶段,在快速推进的城镇化进程中,人口、产业快速向城镇聚集,使得城镇地域不断扩张,环境污染、资源浪费、生态破坏等问题频发[1]。同时,生态环境作为人类活动的支撑,其状态与变化也必然对城镇化的发展产生约束作用,即生态环境对城镇化的响应又约束着城镇化的进程[2]。合理协调两者关系,对我国新型城镇化发展和生态文明建设至关重要。中原城市群位于我国东部沿海地区与中西部地区的结合部,处于黄河流域下游,特殊的区位条件使城镇化快速发展,但城市土地扩张、空气水域污染、资源浪费等问题也日益严重。因此,科学测度中原城市群城镇化发展的生态环境响应的时空演变,探测其影响因素,有利于优化城镇化发展的速度和质量,保护和修复生态环境状态具有重要参考价值。

城镇化与生态环境相互关系是地理学、生态经济学、管理学、空间经济学等众多学科综合研究的热点问题。目前国外对城镇化与生态环境关系的研究视角主要集中在理论内涵[3]、实践指导[4]、实证研究[5-7]等方面。国内对城镇化与生态环境关系的研究多从城镇化与生态环境的耦合关系[8,9]、耦合机理[10,11]、耦 合 趋 势 与 预 测[12,13]、耦 合 理 论 与 方法[14,15]、响应关 系[16]等 方 面 展 开 研 究,并 取 得 了 一系列成果。如张胜武、石培基、王祖静[17]运用灰色关联分析法定量分析了干旱区的城镇化与水资源环境系统交互耦合关系;孙黄平、黄震方、徐冬冬等[18],王少 剑、方 创 琳 与 王 洋[19],李 波 与 张 吉 献[20]等利用耦合协调模型定量分析了泛长三角城市群、京津冀地区和中原经济区的城镇化与生态环境耦合协调关系;刘凯、任建兰、张理娟[1,21]提出“城镇化的资源环境承载力响应”概念,建立响应度模型定量分析中国和山东省的城镇化资源环境承载力响应演变规律及驱动因素;郭庆宾、刘静与王涛[22]通过构建生态环境响应模型,对武汉城市圈城镇化生态环境响应的时空演变进行分析;王家庭与毛文峰[23]运用VAR 模型的脉冲响应函数和方差分解等方法对湘西自治州的城镇化和生态环境水平进行测算,探讨了两者响应的动态计量关系。此外,还有学者[17,24-25]对生态环境中的某一要素与城镇化的关系进行了研究。

已有学者对城镇化与生态环境的关系进行了较为全面的研究,但关于城镇化与生态环境的关系多从耦合协调模型、灰色关联分析法等对区域异质性进行时空刻画,对两者响应关系的时空演变及驱动因素研究相对匮乏。基于此,本文研究首先运用综合指数测度2008—2017 年中原城市群城镇化系统和生态环境系统的时序演变规律,然后通过运用变异系数和构建生态环境响应模型分析中原城市群城镇化生态环境响应的时空分异特征,最后利用地理探测器模型分析影响生态环境响应演变的驱动因素,旨在为中原城市群城镇化与生态环境协调发展提供科学的决策与借鉴。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

中原城市群,是以郑州为中心,包括洛阳、开封等5 省30 座城市的国家级城市群,地处我国沿海开放地区与中西部地区的结合部,东临山东半岛城市群,西毗关中城市群,南倚长江中游城市群,北靠京津冀城市群,是我国未来经济发展格局中极具活力和潜力的核心地区,也是打造我国经济发展新增长极重要节点。中原城市群总面积约为28.7 万km2,2017 年总人口16353.17 万人、生产总值67778.12 亿元。其面积不到全国的3%,却集中了全国约12%的人口,城镇化率达50%以上,城镇化进程的加快使得生态环境遭受不同程度的破坏。在新型城镇化背景下,如何协调城镇化发展与生态环境保护的关系将是中原城市群面临的新挑战。

1.2 数据来源

本研究以2016 年国务院正式批复的《中原城市群发展规划(2016—2020)》范围为研究单元(图1),分析研究了2008—2017 年中原城市群城镇化生态环境响应的时空演变及影响因素。因济源市数据缺失严重,本文选取中原城市群29 个地级市作为研究对象,基础数据来源于2009—2018 年的《中国城市统计年鉴》、各省统计年鉴、各城市国民经济和社会发展统计公报;城镇生活污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率、工业固体废物综合利用率等个别年份数据缺失,通过相邻插值计算。

图1 研究范围与区域

2 指标体系构建与研究方法

2.1 评价体系构建

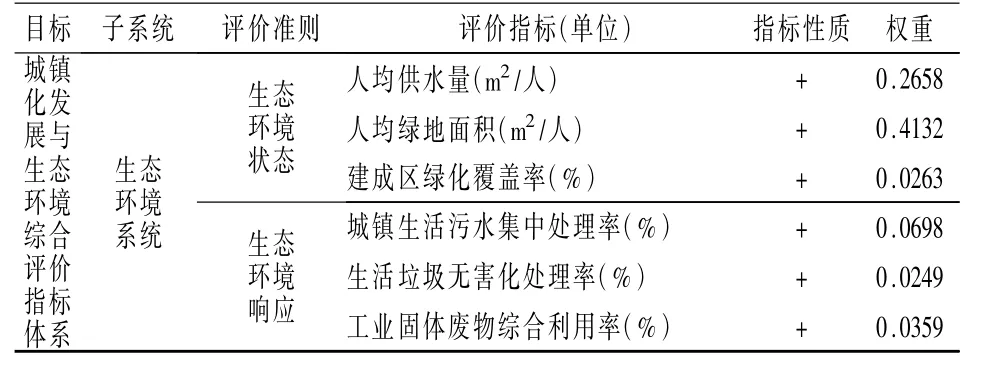

按照指标数据可获得性和完整性,在借鉴前人研究基础上,构建中原城市群城镇化与生态环境综合评价指标体系。其中,城镇化系统,主要从人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化、社会城镇化4 个方面(12 个指标)进行综合评价,对生态环境系统则分别从生态环境压力、生态环境状态、生态环境响应3个方面(11 个指标)进行综合评价。

表1 城镇化与生态环境综合评价指标体系

(续表1 )

2.2 研究方法

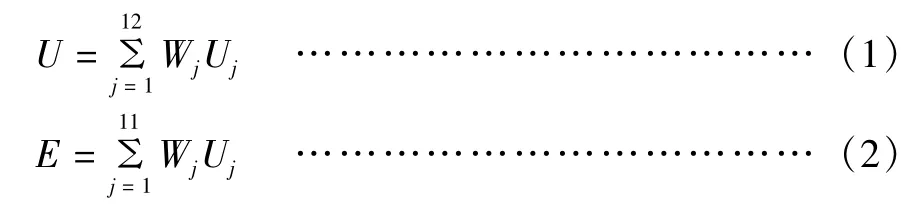

综合指数测度法:因熵值法能有效地反映指标信息的效用价值,减少评价主观性,故本研究采用熵值法确定系统指标权重,分别运用加权求和法计算城镇化综合指数(U)和生态环境综合指数(E)。计算公式为:

式中,Wj和Uj分别为城镇化系统和生态环境系统各指标的权重和标准化值。

变异系数法:变异系数是衡量各观测值概率分布离散程度的归一化量度。本文利用变异系数法对中原城市群响应度的区域差异特征进行刻画。

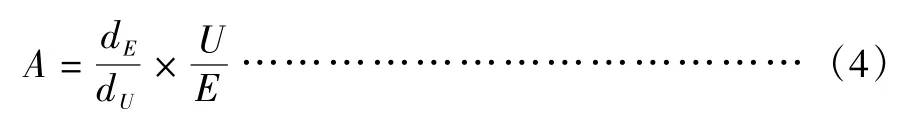

生态环境响应模型:为测度中原城市群生态环境系统对城镇化发展水平的响应程度,本文引入生态环境响应模型。模型结构为:

式中,A为生态环境系统对城镇化系统的响应指数;U 为城镇化综合指数;E 为生态环境综合指数;dE/dU为生态环境系统对城镇化水平的导数。A >0,表示生态环境对城镇化发展呈正响应,即生态环境的发展方向与城镇化的发展方向一致;A <0,表示生态环境对城镇化发展呈负响应,即城镇化的发展导致了生态环境水平的下降;A = 0,则表示城镇化的发展对生态环境水平在理论上未产生影响。

为比较不同时期的生态环境水平对城镇化发展响应程度的强弱,进一步定义生态环境系统对城镇化系统的响应度Vo计算公式为:

式中,V 是A 的绝对值,值越大,表示城镇化的发展对生态环境的影响程度越大,反之亦然。

地理探测器模型:地理探测器是探测空间分异性并揭示其背后驱动力的一整套方法[26],相较传统统计方法无过多假设条件,且能够克服多重共线性的影响[27]。本文借助地理探测器的因子探测来探讨中原城市群城镇化与生态环境响应强度变化的影响因素。地理探测器模型为:

式中,i = 1,2,3,…,L 为变量Y 或因子X 的分层数;N和Ni分别表示中原城市群全域单元数和每一类中地级市单元数;和分别为全域和层i 的Y值的方差。q取值为[0,1],值越大,表明自变量X对因变量Y的空间分异性解释力越强,反之亦然。

3 结果及分析

3.1 时间演变特征

城镇化水平的时序演变:2008—2017 年,中原城市群城镇化综合指数由0.15 提高到0.31,发展态势良好,整体呈不断上升趋势(图2),表明中原城市群地区自2008 年以来,中心城市发展较快,城镇规模不断扩张,非农人口占比逐年提升,城镇地域范围也不断向外围扩张,同时社会经济发展速度也较快。人口、空间、经济、社会城镇化指数均呈上升态势,且经济、社会城镇化指数较人口、空间城镇化指数上升趋势快,并对城镇化综合指数贡献份额较大,研究结果与中原城市群城镇化发展相契合,社会经济水平的提高与城市发展的交互关系是影响中原城市群可持续发展的重要原因之一。

生态环境水平的时序演变:2008—2017 年中原城市群生态环境综合指数呈现先上升后下降,最后稳定上升的趋势,基本符合环境库兹涅茨曲线(图2)。表明在城市发展的不同时间阶段,生态环境水平存在差异。本文选取2008—2017 年中原城市群相关指标数据,处于中原城市群中心城市转型的关键时期,2008—2010 年城镇化相对滞后,中原城市群各城市生态环境水平较好,生态环境系统综合指数呈小幅度上升趋势;2010—2011 年,在经过前几年的经济发展,城镇化水平提高,生态环境状态遭到破坏,生态环境系统综合指数由2010 年的0.47 下降到2011 年的0.34;2011—2017 年,在经历粗放型经济增长模式后,中原城市群依托自身的区位与资源优势,转变经济发展模式,使生态环境系统综合指数由2011 年0.34 增加到2016 年的0.37,在低水平下保持稳定上升趋势。其中,生态环境压力由2008 年0.13 缓慢下降至2017 年的0.12;生态环境状态由2008年的0.23 波动下降至2017 年的0.11,其基本趋势和生态环境综合指数变化趋势一致;生态环境响应由2008 年的0.10 波动上升至2017 年的0.11,对生态环境综合指数呈现出正效应。

图2 2008—2017 年中原城市群城镇化指数及生态环境指数

生态环境响应的时序演变:根据构建的生态环境响应模型,对城镇化综合指数和生态环境综合指数进行曲线拟合,得出二者最优函数方程:E =0.965-4.635U + 8.625 U2。该响应函数为二次曲线方程,拟合优度R2=0.701,通过显著性检验。在此基础上,根据公式(4)、(5),计算2008—2017 年中原城市群生态环境响应指数A 和响应度V(图3)。中原城市群生态环境对城镇化的响应指数2008—2015年为负数,数值逐渐减小,说明这一时期城镇化与生态环境之间呈负响应关系,城镇化水平提高对生态环境具有胁迫作用,且胁迫作用逐渐减小。整体而言,这一阶段中原城市群城镇化水平处于快速上升趋势,人口向城镇快速聚集,社会经济发展较快,对生态环境开发利用强度相对较强,而生态环境状态整体上处于下降态势,因此产生了生态环境对城镇化发展产生了负响应关系。2016 年起,中原城市群城镇化的生态环境的响应指数变为正数,说明城镇化与生态环境之间变为正响应关系,城镇化水平提高对生态环境有促进作用,且促进作用呈增加趋势;总的来说,这一阶段中原城市群城镇化水平较高,处于“城镇化曲线”的中期阶段,随着城市人口过度向城镇聚集,交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题凸显,出现以开发区、新区为载体的郊区城市化趋势,缓解城镇环境压力,同时人们愈来愈重视生态环境的保护,从而使生态环境对城镇化的响应由负响应转变为正响应关系。

图3 2008—2017 年中原城市群响应指数与响应度及响应度的区域差异

根据响应度,结合标准差与变异系数,本文分析了2008—2017 年中原城市群响应程度的区域差异特征及其变化趋势(图3)。从图3 可见,标准差值由2008 年的0.43 波动上升至2017 年的2.20,说明中原城市群生态环境对城镇化的响应程度的绝对差异呈拉大的趋势;变异系数值呈先上升后下降的态势,由2008 年的0.65 波动上升至2015 年的2.65,再下降至2017 年的1.78,表明中原城市群生态环境对城镇化的响应度的相对差异呈先上升后缩小的态势。综合来看,中原城市群城市间生态环境响应程度呈逐年拉大的趋势。2008—2016 年中原城市群的生态环境响应度呈波动下降的趋势,且变化幅度较大,从2008 年0.68 降低到2016 年的0.04,表明城镇化发展对生态环境响应的作用程度逐渐减小;2016—2017 年中原城市群的生态环境响应度由2016年的0.04 上升到2017 年的0.65,呈快速上升的趋势,表明城镇化的发展对生态环境的影响程度明显增加。生态环境对城镇化的响应度呈现先减小后上升的“U”型趋势,即二者作用程度先减小后加强,相互之间的关系存在多变性,即存在城镇化对生态环境的胁迫效应,也存在生态环境对城镇化的约束作用。

3.2 空间演变特征

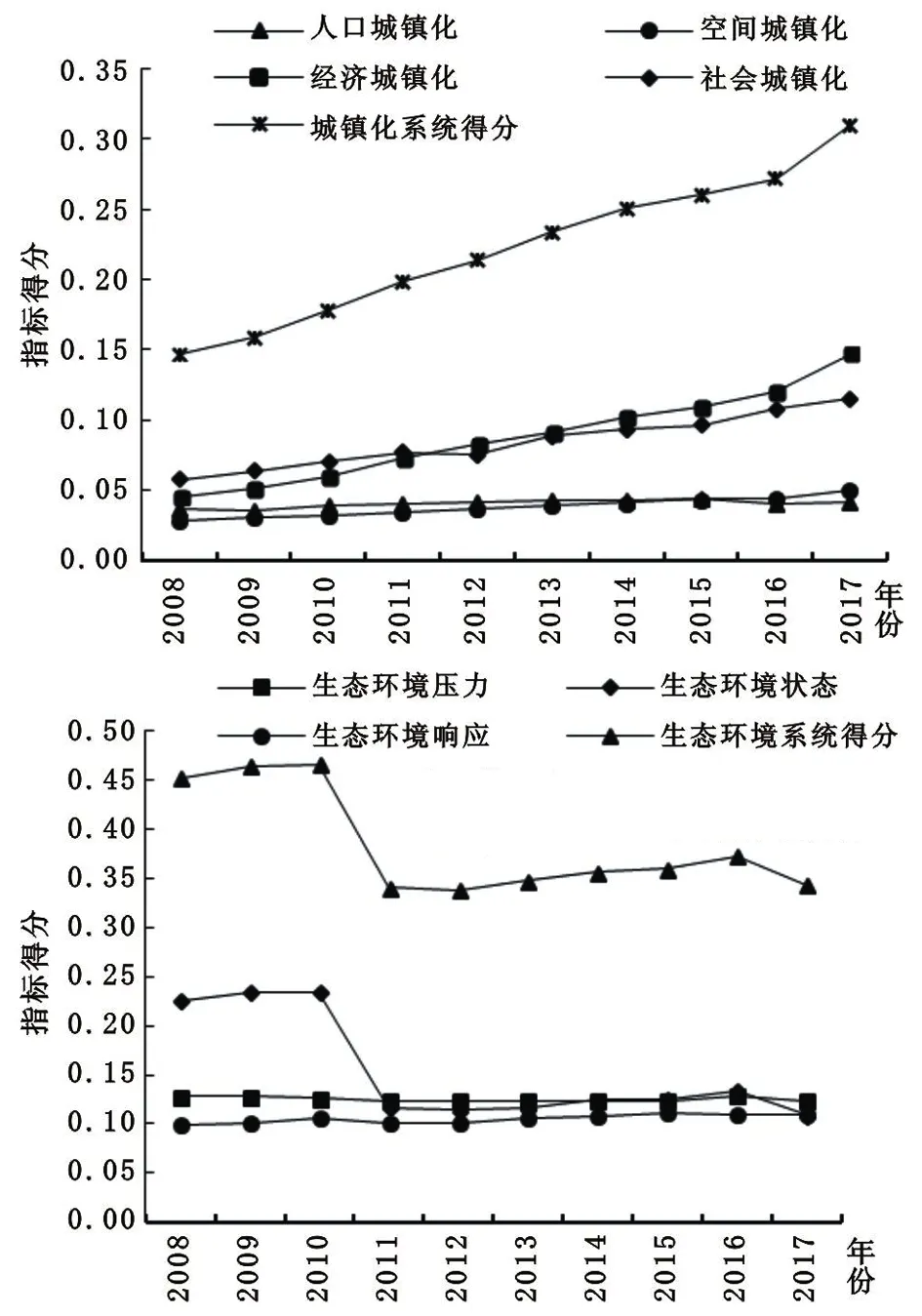

为直观反映中原城市群内部各城市生态环境对城镇化发展响应的空间差异特征,基于2008 年、2013 年和2017 年的城市生态环境响应指数,利用ArcGIS软件将响应指数分为正响应和负响应。

正响应呈“中心”结构向四周扩散,最终演变为“板块”结构。2008 年中原城市群生态环境响应指数为正响应的城市有郑州、蚌埠,分布于城市群的中心和东南部,“中心—外围”结构初显(图4)。

图4 2008—2017 年中原城市群生态环境响应指数的时空分异

2008 年中原城市群城镇化率为37.67%,处于城镇化曲线加速阶段的前期,城镇化的快速发展使得人口和产业向城镇快速聚集,出现交通拥挤、城镇用地紧张、资源过度利用等问题,导致生态环境水平下降。2013 年生态环境响应指数小幅度提高,郑州、开封、聊城、南阳、亳州5 市增幅最快,其中东北、东南、西南方向的聊城、亳州、南阳和中部地区的开封由负响应转变为正响应,正响应呈“中心—外围”结构;其他城市响应指数虽有提升,但增幅不太明显,仍为负响应。随着城镇化的发展,经济较为发达的地区转变产业结构,生态环境保护意识增强,生态环境质量随经济增长开始有所改善。2017 年正响应指数地区持续增多,河南省16 地市(除漯河外),河北省邢台,山西省晋城、长治,山东省菏泽、聊城,安徽省淮北、宿州、阜阳均为正响应,生态环境响应指数大幅度提升,反映出城镇化发展促进生态环境水平的提升,两者同步发展态势向好。

总的来看,2008—2017 年中原城市群城镇化稳步推进,生态环境质量总体上仍在下降,生态环境响应指数总体呈上升趋势,但部分城市,如蚌埠、亳州存在下降趋势,空间结构呈由以郑州市为主的正响应“中心”结构向四周扩散,形成以郑州、开封为中心,以聊城、南阳、亳州为外围的“中心—外围”结构,最终演变为“块状”结构。

负响应在市域空间集聚范围呈缩小趋势。2008年中原城市群生态环境响应指数为负响应的城市有27个,围绕郑州市呈集聚分布态势;2017 年减少到5个,分布于中原城市群的北部和东南部,在晋陕、豫皖边界形成小范围的集中区,愈接近省际边界地区,分布愈集中,需制定相关政策促进该类地区城镇化与生态环境协调发展。整体来看,此期间负响应在各城市空间范围集聚呈缩小的趋势。

生态环境响应指数在城市之间差异呈扩大趋势。2008 年区域内生态环境响应指数最大值是郑州市(0.976),最小值为邢台市(-2.179),两者相差3.155;依次可得2013 年和2017 年中原城市群生态环境响应指数的极差分别为8.179、14.667,呈逐年增加趋势,区内差异逐渐扩大。表明研究期内中原城市群内部城市城镇化发展对生态环境响应程度存在巨大差异,二者之间的相互关系并不稳定,今后对二者协调发展的调控尤为重要。

4 影响因素

4.1 影响因素选取

城镇化与生态环境相互作用的复杂性和易变性决定了城镇化的生态环境响应程度演变受到多方面因素的共同影响。为深入研究各影响因素对中原城市群城镇化与生态环境响应强度影响的差异性,结合已有研究,综合考虑中原城市群的实际情况,运用地理探测器分析城镇化生态环境响应度的变化,选取经济水平、产业结构、人口压力、土地利用强度、绿化环境状态、环境治理情况6 项影响指标,借助地理探测器对2008 年、2013 年、2017 年中原城市群城镇化生态环境响应程度空间格局演变的驱动因素进行探测。同时,为了提高地理探测器因子探测的显著性,选择该三年加总的影响因子与响应度交互作用进行因子探测分析。

具体指标说明如下:①以人均GDP(X1)表征经济水平。不同时间段,各地区经济发展水平不一致,经济总量的提高,会消耗更多的资源和能源,从而增加对生态环境压力。但也存在经济水平提高,带来更多的环保投资和人们对环境的关注,从而减少对生态环境的胁迫。②以二、三产业增加值占GDP 比重(X2)表征产业结构。随着城镇化的推进,各城市的产业结构逐步发生变化,改变了对生态环境的影响方式。③以市区人口密度(X3)表征人口压力。人口城镇化以提高人口密度来增加生态环境压力。一般来说,人口密度越大,对生态环境压力也就越大。④以人均城市建设用地面积(X4)表征土地利用强度。随着城镇化进程加快,城镇规模不断扩张,非农人口占比逐年提升,城镇地域范围也不断向外围扩张,对生态环境产生了一定影响。⑤以人均绿地面积(X5)表征生态环境状态。生态环境状态的提升,是城镇化促进生态环境好转的动力。⑥以城镇生活污水集中处理率(X6)表征环境治理情况。通过对环境污染治理,从而减轻生态环境压力,促进城镇化生态环境响应向正响应发展。

4.2 影响因素分析

从表2 可见,2008 年、2013 年、2017 年单个因子加总对中原城市群城镇化生态环境响应的影响程度由高到低依次为人均GDP(0.30),二、三产业增加值占GDP比重(0.23),市区人口密度(0.20),人均绿地面积(0.20),人均城市建设用地面积(0.11),城镇生活污水处理率(0.11),对显著性水平和影响力值较低的因子进行筛选,去掉人均城市建设用地面积、城镇生活污水处理率。进而对主导因子进行判断,发现人均GDP,二、三产业增加值占GDP 比重,市区人口密度,人均绿地面积对生态环境响应度的空间分异程度有不同程度的影响,是影响生态环境对城镇化响应强度的主要因子。

从经济水平来看,研究期内经济水平对生态环境响应影响程度呈递增趋势。人均GDP 的q 值从2008 年的0.298 上升到2017 年的0.955,解释率增高,说明经济水平的提高,对生态环境响应有显著的影响。经济发展水平是城镇化推进的重要动力,城镇化进程加快又会对生态环境产生胁迫作用,同时,经济发展通过环保投资、政策干预、清洁技术使用等方法减轻城镇化对生态环境的压力。这与研究期内城镇化生态环境响应指数变化趋势相对应,即城镇化的发展对生态环境水平由“强胁迫”到“弱促进”的转变。

从产业结构来看,研究期内产业结构对生态环境响应影响程度呈波动递增趋势(表2)。二、三产业增加值占GDP 比重的q 值从2008 年的0.392 波动上升到2017 年的0.430,解释率递增,产业结构的转变对生态环境响应程度有重要影响。产业结构的转型升级,会转变企业的用地规模、用地性质,改变对生态环境的作用方式。不同地区经济发展水平不一致,城市的产业结构不同,各种环境要素随着城镇化发展水平高低在城市发展过程中对生态环境的作用也不同。

从人口压力来看,研究期内市区人口密度对生态环境响应影响程度呈快速递增的趋势。市区人口密度的q值从2008 年的0.225 上升至2017 年的0.953,表明中原城市群人口城镇化对生态环境响应的影响程度正在逐渐增强。当前,中原城市群正处于快速发展时期,城镇化率逐年增加,城乡融合发展背景下农村人口向城镇转移增多使得人口迁移对城镇化生态环境响应程度增强。且在中原城市群前期城镇地域扩张不足的情况下,市区人口的快速增加会加大对环境资源的索取,进而增大对生态环境系统的压力。

从生态环境状态来看,人均绿地面积对生态环境响应影响程度呈递减趋势。人均绿地面积的q 值从2008 年的0.512 下降到2017 年的0.300。随着城镇化的发展,中原城市群生态环境响应度呈倒“U”型趋势,最初经济城镇化快速发展是以生态环境严重破坏为代价,城镇化发展对生态环境水平产生强响应,后期城镇化发展到一定水平后,通过人为干预减少生态环境的压力,城镇化的发展对生态环境的响应程度继而减弱。

表2 2008 年、2013 年、2017 年中原城市群生态环境响应度的影响因素分析

5 结论与讨论

5.1 结论

本研究通过建立生态环境响应模型并运用地理探测器模型,探讨了2008—2017 年中原城市群城镇化发展与生态环境响应程度的时空演变特征及其影响因素,主要结论如下:①2008—2017 年中原城市群城镇化综合指数呈逐年上升趋势,生态环境综合指数呈现先上升后下降,最后稳定上升的倒“U”型趋势。生态环境对城镇化总体上呈现由“强胁迫”到“弱促进”的转变特征;城镇化与生态环境之间既存在城镇化对生态环境的胁迫效应,也存在生态环境对城镇化的约束作用。②中原城市群生态环境响应指数的空间分异特征显著,正响应空间结构呈由以郑州市为主的正响应向四周扩散,形成以郑州、开封为中心,以聊城、南阳、亳州为外围的“中心—外围”结构,最终演变为“块状”结构;负响应的空间集聚范围呈缩小趋势,生态环境响应指数的区域差异呈扩大趋势。③地理探测器表明,中原城市群生态环境响应的主要影响因素的重要程度为人均GDP >二、三产业比重>人口密度>人均绿地面积。其中,经济水平、产业结构、人口压力对生态环境响应影响程度呈递增趋势,而生态环境状态对生态环境响应影响程度呈递减趋势。

5.2 讨论

中原城市群生态环境对城镇化的响应由负响应转变为正响应,总体向好的方向发展,但城市群内部各城市的响应指数存在较大差异,且有继续扩大之势,这对中原城市群整体协调发展不利。因此,在生态文明建设和新型城镇化背景下对二者进行协调尤为重要。一方面,中原城市群城镇化处于快速发展的中期阶段,应把握好各城市城镇化速度,厘清城镇化发展与生态环境水平的演变规律,推进绿色城镇化发展;另一方面,要提高资源利用效率,尤其对资源型城市,政府要在提高对生态环境管理强度的同时制定激励型环境政策[21],积极引导高耗能、高污染的产业进行转型,从源头上减少不必要资源浪费和污染物的排放,提高生态环境对城镇化发展的保障作用。城镇化与生态环境是两个复杂的系统,两者相互作用的复杂性和易变性决定了其涵盖诸多自然和人文因素等。囿于数据的可获得性,本文在分析中原城市群城镇化生态环境响应的影响因素指标选取上难免存在欠全面系统和不当之处,未来应考虑纳入污染治理投入、环保系统人数、单位生产总值能耗等潜在因素,将有助于更深入细致地分析城市群城镇化生态环境响应的时空演变。