《天边外》的道家自然观与生命共同体意识

刘宝

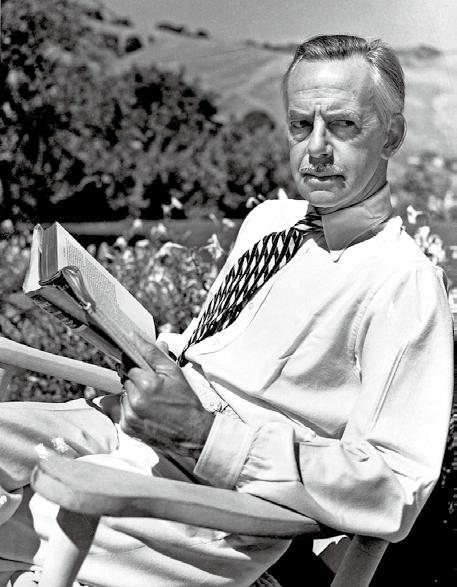

尤金·奥尼尔(1888—1953)是美国戏剧发展史上具有划时代意义的人物,有“美国戏剧之父”“美国的莎士比亚”之称。1916年仲夏,在新英格兰一个拥挤的海边小屋中,他的《东航卡迪夫》的首演成功开启了美国戏剧的传奇。此后40年,奥尼尔4次摘取普利策戏剧奖,并于1936年荣膺诺贝尔文学奖,成为获此殊荣的唯一一位美国剧作家。如托尼·库什纳所说,“在他之前,几乎就没有严肃的美国戏剧”。

奥尼尔研究学者F.卡彭特认为,奥尼尔的见解透露出深刻而一以贯之的与东方神秘思想的密切联系,东方主义是其“艺术中最重要、最有特色的方面”。奥尼尔少年时期将天主教奉为圭臬,至青年时期放弃天主教转而向叔本华、尼采、弗洛伊德、爱默生、荣格等人的哲学思想中寻求养分,这些西方思想家的观点与东方神秘理论有较多相似之处。最终,奥尼尔寻找到了天主教信仰的替代品——印度教以及佛家、道家学说。因此,表现在剧作之中,东方特色成为奥尼尔艺术中最为重要和突出的一个方面。奥尼尔自觉地从中国传统文化和艺术中汲取思想和艺术创作的养分,最显著的就是其中年之后愈发迷恋老庄道家思想(英国著名汉学家理雅各的《道书》作为老子《道德经》和庄子著述的最初译本之一,成为奥尼尔道家思想的启蒙读本),不论是奥尼尔早期的自然主义剧作,还是中晚期表现主义悲剧及现实主义悲剧,都不同程度留有道家思想影响的痕迹。

作为奥尼尔的早期代表作,《天边外》(1918)融入了作家少年至青年时期的创伤经历,他开始关注现实,思考理想与现实的矛盾,并向人们展示梦想的意义与价值。《天边外》的艺术成就受到公众广泛接受和赞誉,奥尼尔随即被认为是“文学天才”,百老汇因《天边外》的上演而火爆,《纽约时报》认为该剧“血肉丰满,相比之下,在纽约上演的其他剧作家的作品就不值一提了”。

奥尼尔剧作擅用象征主义,其舞台背景中充斥着密集的象征主义意象群:海洋、月光、船只、道路、树木、田园等等,这些意象“赋予奥尼尔戏剧更多的不确定性,让戏剧在现实主义中散发神秘主义的氛围与色调”。《天边外》亦是如此,舞台背景中反复出现的意象在作品中有重要的审美价值和提示意义。

路:道家的自然观

《天边外》的故事发生地是一个农场,肥沃的黑土地被沟壑与篱笆分割出棋盘交错的田亩,农场近处有座小山,在山顶可以看到远处的大海;农场远景也是山,连绵起伏,只有一条路从农场“蜿蜒着延伸到天边,就像一条淡白色的丝带绕在低矮起伏的小山中间”。农场宁静安详,与奥尼尔创作该剧时所处的时代背景形成截然不同的对比。

奥尼尔生活和创作的时代正值西方现代文明发生重大危机之时。19世纪下半叶起,西方工业文明高度发达,科学技术飞速发展,物质文明极大丰富,也正因如此,人们在精神信仰方面迎来了史无前例的失落感和危机感。奥尼尔创作该剧时第一次世界大战临近尾声,战争在世界范围内破坏了人们原有的生活秩序,美国在物质主义泛滥的同时,整个社会也陷入了强烈的迷惘与不安之中。

在这个背景下创作出来的《天边外》,让我们想到了陶渊明笔下的“桃花源”。

“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻”,“黄发垂髫,并怡然自乐”——陶渊明的桃花源与奥尼尔《天边外》的农场有两个极为相似的特征:一是偏远、封闭,未受当时战争及社会动荡所干扰。陶渊明所生活的东晋末年,王朝更迭频繁,战争和瘟疫时有爆发。二是都仅有一个连接外界的曲折出入口。桃花源的入口是一条水道,经过这个漫长曲折的水道,才能进入安宁和乐的桃花源。《天边外》农场的入口设定是一条乡村公路,遥不可及,虚无缥缈。不管是曲折水路,还是蜿蜒山路,都成为连接场景的唯一通道,通道一头是残酷逼仄的现实,一头是宁静理想的乌托邦。

魏晋南北朝时期各种文学思潮有了生长和盛行的土壤,其中就有动荡时势所催生的隐士文化,尤以崇尚“自然无为”的道家老庄哲学为代表。陶渊明在其治国安邦的抱负屡次受挫后,逐渐形成了“外儒内道”思想,其晚年作品如《桃花源记》开始极力追求田园生活的自然与自由,完全受道家思想引领。

奥尼尔也是如此。时代的喧嚣与迷惘催生出他对人类命运的深切忧虑,在对东西方各种哲学思想进行认真思考之后,他对中国道家思想产生了浓厚兴趣。道家提倡的淡泊名利、宁静致远、无为而治的思想与天主教完全不同,更接近人的自然本性,于是他将道家思想作为其新的精神支柱和心理慰藉。从根本上来说,奥尼尔迷恋中国道家文化,践行道家处世哲学,源自他试图寻找一条道路,让人们走出生存困境,让西方文明摆脱精神危机。正如文学批评家霍斯特·佛伦茨所说:“奥尼尔像他的同时代人埃兹拉·庞德一样,相信东方能够给西方提供某种迫切需要的准则……他希望用道家的所谓‘出世思想来医治西方物质主义的病根。”

“自然无为”作为道家哲学思想的核心,是一种真实的存在。清静无为,离群索居,这也正是陶渊明的桃花源和奥尼尔《天边外》农场所描绘的未受时代和社会环境所干扰的“自然”图景。然而,它们都不是一个绝对封闭的空间,而通过一条曲折又缥缈的“路”与外界连接。陶渊明一生在“入世”与“出世”之间多次徘徊,其心中或许依然殘留的“壮志难酬”的无奈,令他给桃花源留下一个和外界相通的入口。《天边外》中同样存在矛盾对立的价值观,即理想主义的诗人与物质至上的商人之间的冲突。在这场冲突中,具有诗人气质的罗伯特又一次在精神层面上战胜了商人安德鲁;同时奥尼尔也是诗性的,他在探索西方文明摆脱精神危机的救赎之路,也在寻求海德格尔言下“诗意的栖居”,所以在清静无为的农场远方,也留下了一条通往外部世界的“路”。

通过对比,《天边外》的农场一如陶渊明笔下的桃花源,清静、无为、自然而然,都是道家思想营造的理想国,是与时代动荡相抵抗的乌托邦。不管是小溪还是山路,都维系了他们对现实的关注和忧思。然而,值得我们思考的是,从桃花源和农场内部往外看,它们是“路”;如果换个角度,从外部世界往里看,小溪和山路就是人们走出迷茫和现实困境、走向理想和自然的“道”之所在。

太阳:宇宙的循环论

对于读者来说,笃信道家思想的奥尼尔在《天边外》中描述日落日出、出生与死亡所体现的循环观念早已不再新鲜。

“循环”是道家哲学的基本思想,宇宙万物都循“道”而流转,“独立而不改,周行而不殆”,日出日落、生生死死皆如此。生与死只是现实的两种境界,它们共同构成阴阳互易的永恒变化之流。“消息盈虚终则有始”,一切事物“始卒若环莫得其伦”,能够超越这些较小循环的就是道的本身,在虚实有无之间的宇宙循环里流动。《天边外》中的罗伯特空有美好理想却无法实现,最后在病痛中迎着晨曦欣然接受死亡,对他来说,这死亡不是结束,而是自由的开始。

然而,人们对该剧生死循环的常规探讨或许过于孤立,奥尼尔实则将太阳意象与生死循环巧妙复合在了一起,试图表现一个更为宏大、也更为精密和复杂的循环过程。

第一幕开场是黄昏,笼罩在“落日的余晖”之中。在第一场罗伯特与露丝的对话里,罗伯特回忆自己童年的过往,“妈妈做饭的时候,她为了让我不挡道儿,把我的椅子推到西边的窗前,让我在那儿安静地向外看”,“那个时候,我把不同的日落都记在了心里——有时晴朗,有时阴沉。……所有的日落都在天边之外”。从“阴”“阳”角度来说,道家认为任何变化都源于这两种极性的相互消长。静止、晦暗、下降、寒冷、承受等为“阴”,运动、明亮、上升、温热、进取等为“阳”。有意思的是,戏剧开场出现的是“阴”和“阳”两种状态的共存:主人公罗伯特对幼年时期经历的讲述,喻示的是希望和生长,是 “阳”的状态;而不论舞台背景还是罗伯特的回忆中,太阳都以黄昏或日落的形象出现,是“阴”的状态。

第三幕第一场,人物对话中密集地出现了“太阳”的意象。知道自己命不久矣的罗伯特不愿听从露丝的建议回到床上休息,而是“要看着太阳升起,那是一个好兆头”。当安德鲁要扶他休息的时候,再次重复“太阳就要升起来了不是吗?天色已经发白了”。

第三幕第二场,太阳初升,“东边的天空已经出现了鲜艳的色彩,一条薄薄的、颤动的火焰正沿着深色的山的边缘在天边扩散出去”。罗伯特跌跌撞撞从房间里跑出来,在路边的沟底跌倒,又努力从沟里爬出来,爬到沟岸“他能看到太阳升起的地方”。他平和坦然地面对自己即将到来的死亡,跟安德鲁和露丝说:“我想以我想要的形式结束,……自己一个人在路边的沟里,看着日出。” 当“圆圆的太阳跃出山的轮廓冉冉升起的时候”,罗伯特用“满怀希望的幸福的声音”说:“我自由了!这不是结束,这是自由的开始!”然后倒下死去。

从生命的角度来说,罗伯特的死亡是“阴”的状态,太阳初升是“阳”的状态。主人公在太阳初升的时候死亡,戏剧冲突也随之达到高潮。“阴”和“阳”两种极性的存在状态是不断循环、不断向相反方向发展的,我们由此容易理解罗伯特的生死循环以及作为宇宙和自然象征的太阳的起落循环。然而奥尼尔此处的高明之处在于,这两个循环以一种类似相反的方式复合在一起,如同宇宙间两个自转方向相反的星球,朝着同一个更大的方向和谐统一地运动下去。

道家思想虽承认“阴”“阳”两种极性的对立,但其与西方哲学的理性主义二元论不同之处在于,道家思想认为阴阳之间互相包含对方的种子,二极乃是无数对立现象隐含的律动性统一的整体。奥尼尔对此充满兴趣,并在很多作品中不断探索这种极性对立的现象,场景之间、人物之间、性格之间、状态之间等等。由于道家思想的影响,他最终将这种二元对立看作更大的一元性节律的组成部分,这种戏剧张力在他之后的剧作中频繁出现。《天边外》同样表现出这种极性张力。主人公在黄昏的夕阳中孕育童年的希望,在黎明的日出中走向死亡,生与死、日出与日落的极性组合,是奥尼尔道家思想的深化和外化;但二者却不是独立的循环,“阴——阳”“阳——阴”的反向循环,构成了更大的一元性节律的组成部分,这两个看似相反的循环依存于更高级的周而复始的节律,这种节律即为宇宙间“道”的存在状态。

苹果树:生命的共同体

罗伯特·琼斯曾经说过,舞台背景本身没有生命,它一旦与剧中人物分离,便失去了存在的价值。奥尼尔在其创作早期便致力于让舞台背景表达剧中人物的思想和感情,而不仅仅只是为演员提供一个表面上的真实环境。

苹果树作为舞台背景,全剧只出现两次——第一场和最后一场,这不是无意义的巧合。这棵苹果树在戏剧中是和主人公罗伯特“同生共死”的无声演员。第一幕的罗伯特阳光开朗,散发着青春活力,胸怀对未来的理想,所以苹果树也生机勃勃,充满力量和希望。最后一幕罗伯特即将死亡,苹果树似乎也已经死去。结合第一幕对苹果树生长位置的描述,最后一幕罗伯特死亡的位置恰恰就在这棵树下或者旁边。这个安排并非奥尼尔的无意识,也非一种难以言说的玄虚,它更体现出奥尼尔关于人与自然之间朴素的生命共同体意识。

平等思想是道家哲学的一个重要方面,生命的存在方式虽然不同,但都各有其作为构成客观世界要素的价值。庄子在《齐物论》中说,潮湿的环境不适合人类生存,但是对于泥鳅来说却是理想之地;人在高树上吊着会害怕坠落,而猿猴却可以自由攀爬。《馬蹄篇》则描述了一幅“至德之世”图景,也是庄子心目中的理想生态环境:“山无蹊隧,泽无舟梁”,鸟兽草木自然生长,与人类和谐共生,自然相处。作为道家思想的忠实追随者,奥尼尔的创作意识中必然离不开对平等观念的思考。

其实并不只是奥尼尔,20世纪初形成“生命共同体”意识的作家并不在少数。工业革命后100多年的时间里,科学发展,技术不断进步,大规模杀伤性武器陆续被制造出来。现代文明不断扩宽自己的领地,工业化和战争行为对自然和环境产生了极大的破坏。在这种情况下,对自然和生物圈的关切就自然而然进入了众多作家的视野。与奥尼尔同时代的英国历史学家汤因比几乎在和奥尼尔相同的时间里形成了“生命共同体”意识,并在后期逐渐发展完善成 “生物圈理论”。汤因比有一段对树的有趣描写,是他在柬埔寨游览吴哥一座寺庙期间,发现的一场正在“如火如荼进行着的残暴野蛮的战斗”:

你看那棵庞然大树,就像一只凶猛的黑豹,扑倒在这座可怜建筑物的脊背上,用它残暴无情的利爪将猎物撕成碎片。在慢动作下,那棵树实为一只不折不扣的食肉猛兽。假如用摄像机将这一镜头拍摄100年的时间,然后再将这100年的胶片在1分钟内快速放映出来,你便会发现这棵大树如黑豹一般敏捷而又凶残地扑向它猎物的整个过程。现在再看看寺庙院墙的大门:一株幼苗在门楼顶上生根发芽,并已逐渐长成一条巨蚺,茎干多如印度教神明的手脚。几条须根从屋顶垂直而下,径直扎入曾经是牛车和大象通道的坚硬地面;其他根茎则蜿蜒缠绕在四周墙上,把厚厚的墙壁碾压成一堆碎石瓦砾;还有些根茎拧成一团,穿透了围墙,钻过曾经建筑严密的巨石;还有一些在原地拧绞出一个个石块,盘绕着把它们举起来,仿佛是正待吞食的美味猎物。这些曾经由石匠和雕塑家精心雕琢并且显示了人类力量与智慧的石头,被破坏和粉碎得如此可怕,这场残酷无情的战斗就是自然的反攻,自然曾经败于人类这个对手,现在,她为此展开了复仇。

一棵大树被比喻为残暴猛兽的例子似乎并不常见,在揭开这看似平白无害的柬埔寨森林潜在的兽性面目之后,汤因比自然是为了说明东南亚高棉文明的成就和中美洲玛雅文明一样伟大,由此作为所有文明都是平等的一个佐证;但同时也再一次印证汤因比关于人与生物圈需以平等为规约的 “生命共同体”意识。人类对于生物圈的入侵,在汤因比眼中是一种打破二者平等关系的“自作孽”行为,人类如果以“文明”之名沉湎于這些疯狂的罪行,最终必将走向自我毁灭。

汤因比认为生物圈是人类赖以生存的空间,却一直没有被人类感恩和重视。正如恩格斯早在100多年前向人类发出的警告:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都会对我们进行报复。”

受道家平等思想的浸润,奥尼尔从“道”的视角观照世界,必然会产生人与万物合为一体的意识;机器与战争入侵自然的现实,让他创造了农场这个“桃花源”作为对社会的对抗,在这个对抗过程中,主人公罗伯特与苹果树生死一体,苹果树的兴衰与生命的兴衰被赋予生命共同体的融合与联结,彰显了奥尼尔对自然与环境的伦理关切。20世纪初的奥尼尔或许还无法提出“生命共同体”的概念,但那棵苹果树的存在已隐含着其朴素的“生命共同体”意识。

本文为江苏高校哲学社会科学研究重大项目“汤因比中国文明观与生命共同体意识的当代价值研究”的阶段性成果,项目编号:2020SJZDA024。

本文由南京邮电大学2020年度引进人才科研启动基金资助,项目编号:NYY220032。