规范性文件司法审查发展及其现状*

董 妍, 付登宇

(天津大学 法学院, 天津 300072)

一、行政诉讼中规范性文件司法审查制度的嬗变与现实困境

(一) 行政诉讼中规范性文件司法审查制度的嬗变

规范性文件审查在我国学术和司法实践中的存在是一个由无到有、从模糊到清晰的过程,这一点在立法过程中体现得尤为明显[1]。1989年《行政诉讼法》第十二条规定明确表示,法院不受理直接对规范性文件提起的行政诉讼。第三十二条规定,规范性文件仅作为证明具体行政行为合法的依据,法院只能判断具体行政行为是否符合规范性文件的要求,而不能对规范性文件本身进行审查。上述制度在1991年《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的意见(试行)》(以下简称《执行意见》)中可以得到验证:《执行意见》未规定规范性文件审查的内容。但当时的规定中亦可以找到规范性文件审查制度的端倪。1989年《行政诉讼法》第五十三条规定表明,人民法院在审理案件中发现规章之间存在不一致时,应该交由最高人民法院送国务院解释或裁决;法院对规章之间不一致的判断其实质包含对于规章内容的审查。这一规定内在地涵摄了法院在审判过程中可以对规章进行审查的观念,规范性文件效力低于规章,法院当然可以予以审查。

1999年《行政复议法》第七条规定,公民或其他组织认为具体行政行为依据的规范性文件不合法时,可以在申请行政复议时一并向复议机关提出对规范性文件的审查请求。该条明确规定,行政复议机关可对行政行为所依据的规范性文件进行审查,推动了规范性文件审查制度的发展[2]。2000年《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《执行解释》)第六十二条规定,法院审理案件时可引用合法有效的规章及其他规范性文件。该规定要求法院在引用规范性文件时需要审查其是否合法,是第一次明确确立规范性文件在行政诉讼中不能被默示的审查。

2004年《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》(以下简称《会议纪要》)指出,行政机关制定的其他规范性文件不是正式的法律渊源,但经审查认为合法且适当的规范性文件可以作为认定被诉具体行政行为合法的依据。该表述明确了规范性文件的地位——不是正式的法律渊源,不能当然作为具体行政行为合法的依据,人民法院在将其作为具体行政行为合法性依据时可以进行审查。该观点进一步推动规范性文件审查制度的发展,在合法性审查的基础上提出更高的合理性审查要求。

2008年《关于当前形势下做好行政审判工作的若干意见》(以下简称《指导意见》)强调人民法院在对规范性文件审查时,要考虑到行政机关为应对紧急情况所采取的灵活措施的必要性。《指导意见》是对司法实践中规范性文件审查工作的指导,要求人民法院对规范性文件审查要充分考虑各方面情况,做出合理正确的判断,实际上是对包括行政规范性文件在内的行政行为合法性审查标准的意见[1]。现行《行政诉讼法》第五十三条规定,公民、法人或其他组织在对行政行为提起诉讼时,可以一并请求对行政行为所依据的规范性文件进行审查。2014年行政诉讼法修改时以立法的形式将规范性文件审查纳入行政诉讼中,解决了规范性审查这项权力长期面临的正当性、合法性的问题[3],是规范性文件审查制度的重要发展。

规范性文件审查制度的嬗变过程就是规范性文件审查制度在我国各种法律制度中逐渐显化和完善的过程:1989年《行政诉讼法》没有直接对规范性文件审查做出规定,仅部分条文暗含法院有审查规范性文件的职权;2000年《执行解释》则第一次实质上赋予法院对规范性文件进行合法性审查的权力;2004年《会议纪要》在合法性审查的基础上进一步提出更高的合理性审查要求;2008年《指导意见》实际上是对包括行政规范性文件在内的行政行为合法性审查标准的意见;2014年修订的《行政诉讼法》正式将规范性文件审查纳入行政诉讼中来,解决了规范性文件审查制度长期面临的正当性、合法性不足的问题。但2014年《行政诉讼法》以及之后的司法解释中并没有对规范性文件的审查做出具体的规定,法院在对规范性文件审查过程中仅有指导性的原则规定,缺乏具体的程序、内容与标准。除此之外,现实审判过程中法院对于规范性文件的概念不清晰,学界和相关法律中没有统一的规范性文件的定义,这些问题导致规范性文件审查制度难以有效落实。

(二) 规范性文件司法审查的现实困境

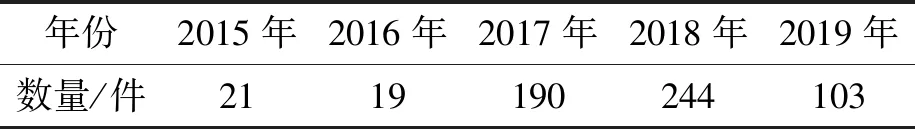

2014年修改的《行政诉讼法》实施以后,行政诉讼中附带规范性文件审查请求的案件日渐增多(见表1)。该《行政诉讼法》修订后于2015年5月1日开始施行,2015年、2016年行政诉讼附带规范性文件审查请求的案件总计仅有40件,而2017年、2018年、2019年(数据统计截至2019年9月30日)行政诉讼附带规范性文件审查请求的案件分别有190件、244件、103件,相比之前有了显著增长。

表1 2015—2019年行政诉讼附带规范性文件审查案件数量统计结果

由于规范性文件界定不清、规范性文件附带审查要求不明,578份附规范性文件审查请求的行政诉讼案件中仅有85份案件法院对规范性文件进行了审查,约占总数的15%。不仅行政相对人难以界定规范性文件,现实审判过程中法官对规范性文件判断也存在较大争议。例如在“张蓝英、景宁畲族自治县鹤溪街道办事处二审行政判决”((2018)浙11行终14号)中,一审法院认为中共景宁畲族自治县委办公室和景宁畲族自治县人民政府联合制定《景宁畲族自治县农民异地搬迁工程实施办法》不属于规范性文件,不予审查;二审法院从制定主体和内容判断该办法属于《行政诉讼法》第五十三条规定的规范性文件附带审查范围,应该予以审查。

同时,由于缺乏统一的规范性文件审查程序与标准,各地法院对于规范性文件审查标准宽严差距较大。一些案例中法院对规范性文件审查较为严格,对规范性文件既进行形式审查又进行实质审查,例如“陶淑华与青岛市社会保险事业局案”(山东青岛(2015)南行初字第66号)中,人民法院从规范性文件制定主体的权限、是否对法律保留事项进行规定、是否与上位法相抵触以及内容的合理性等方面对规范性文件进行了详细的审查;另一些案例中法院仅仅对规范性文件进行形式审查,只要不与上位法明显冲突即可,在“王欣与南京市住房保障和房产局、南京市住房保障中心二审行政判决书”(江苏南京(2019)苏01行终4号)中,法院仅通过对《南京市经济适用住房管理实施细则》的制定程序、制定主体权限的审查断定该规范性文件合法;还有些案例中法院仅以“规范性文件合法有效”一语带过,例如“韩志明与彭阳县国土资源局等征收上诉案”(宁夏固原市(2015)固行终字第41号)中,法院认为彭阳县人民政府根据本辖区的实际情况在调查研究的基础上制定的《彭阳县县城规划区内项目建设集体土地上房屋及构筑物征收补偿标准》《彭阳县集体土地征收补偿标准》和《省道203线王洼经彭阳至高寨塬段公路工程建设土地及房屋等附着物征收与补偿安置实施方案》三个规定符合当地实际且制定后向社会进行了公开,合法有效,并未做其他说明。规范性文件界定不清和缺乏统一的审查程序[4],导致司法实践中规范性文件审查的混乱,这既损害了行政相对人的权益,又损害了司法公正的形象,不利于附带审查制度的施行。

司法实务中规范性文件审查遇到的问题集中在以下两个方面:一是规范性文件界定不清楚,二是规范性文件审查没有明确的程序、内容与标准。针对上述问题,本文采用实证研究方法。以2014年《行政诉讼法》实施之后的行政诉讼附带规范性文件审查案例为基础,以“规范性文件审查”为关键词,设置全文检索、审结日期(2015.5.1—2019.9.30)、案由(行政)等限制因素,通过北大法宝—司法案例—高级检索,共获得981案例,去除不符合要求的案例,获得目标案例578条。通过对上述案例进行分析,总结各地司法实践关于规范性文件审查的经验,结合已有研究文献为规范性文件审查提供具体的路径,促进规范性文件审查制度的有效实施。

二、规范性文件的界定

规范性文件界定是规范性文件审查的前提。根据我国司法实践经验可将规范性文件界定分为两步:一是明确规范性文件的定义,二是根据定义判断文件属性。我国关于规范性文件尚未有统一的定义,各省级政府结合自身情况制定了本地关于规范性文件的定义。将各地规范性文件定义对比分析可知,各地对于规范性文件的定义侧重不同,这与本地规范性文件审查的实际情况有关。通过对578份案例进行梳理,发现法院在界定规范性文件时,先根据定义概括性判断是否属于规范性文件,然后通过排除法将一些不属于《行政诉讼法》审查范围的文件排除[5]。法院按照这一过程界定规范性文件时常遇到一些困难:一是对于部分存在争议的问题,不同法院之间意见难以统一,例如规章解释是否属于规范性文件的问题;二是部分文件与规范性文件极为相似,难以区分,例如规章与规范性文件之间的区分。

(一) 各地对规范性文件含义所做的规定

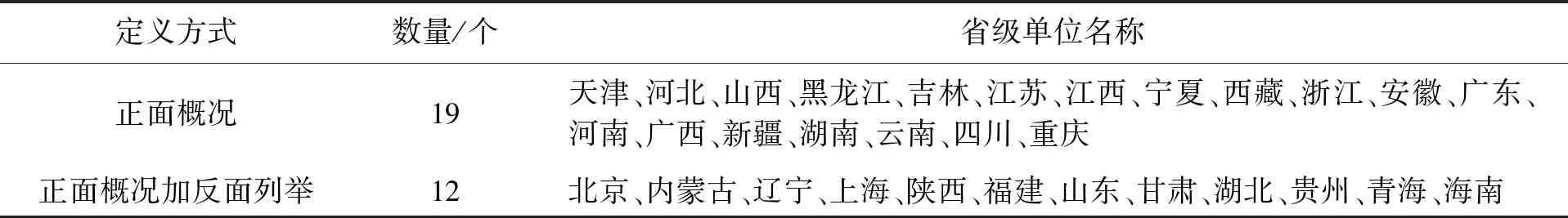

关于规范性文件定义,我国内地尚未有统一规定,各地结合本地实际情况对规范性文件进行定义。对中国内地31个省级单位关于规范性文件的定义进行梳理分析发现,这些定义主要可以分为两种:一是从正面规定规范性文件制定主体、制定程序、规范性文件内容,并通过是否具有普遍约束力以及能否在一定期限内反复适用等限制条件来定义规范性文件,例如《天津市行政规范性文件管理规定》中规范性文件的定义,采用此种方式定义的省级单位还有河北省等19个省级单位。其中江苏省和吉林省对规范性文件制度主体特别进行了规定,江苏省规定只有地方各级人民政府、县级以上地方人民政府所属工作部门、县级以上地方人民政府依法设立的派出机关、法律法规授权的组织这四种行政主体可以制定规范性文件,并强调地方各级人民政府设立的非常设机构,以及行政机关的内设机构、下设机构,不得制定规范性文件(《江苏省规范性文件制定和备案规定》);吉林省则规定各级人民政府,县级以上人民政府所属工作部门,省、市人民政府派出机关,法律、法规授权的组织,按照法定职责可以行使行政权力的其他机关这五种行政主体可以制定规范性文件(《吉林省规范性文件制定办法》)。

表2 中国内地各省级单位规范性文件定义方式统计表

二是在正面概括性规定基础上,再从反面列举不是规范性文件的情况,例如在《北京市行政规范性文件备案规定》中关于规范性文件的定义:本规定所称行政规范性文件,是指市人民政府工作部门、区人民政府及其工作部门、乡镇人民政府(以下统称制定机关)制定的,涉及公民、法人和其他组织权利和义务,具有普遍约束力的文件;不包括制定机关的内部工作制度、人事任免决定、对具体事项的处理决定,以及涉密和依法不对外公布的文件。北京市等12个省级单位采用此种方式。其中福建省和青海省略有不同,福建省在对规范性文件下定义时,先概括性描述了什么是规范性文件,然后再列举各种属于规范性文件情况和不属于规范性文件的情况。青海省并未对规范性文件进行概括性的定义,而是先列举规范性文件的特征,接着再列举不属于规范性文件的情况。

通过对各省级规范性文件定义的梳理发现,虽然各地对规范性文件定义的方式、侧重点有所不同,但是对于规范性文件总体上的认识趋于一致,只是有些问题司法实践中难以区分,因此各省级单位采用反面排除、列举等方式加以界定。这些问题主要包括规范性文件与行政规章的区分、规范性文件与行政机关内部管理行为的区分、规范性文件与不涉及公民权利义务行为的区分以及规范性文件与不具有普遍约束力行为的区分。各地在规范性文件定义中区分这些问题,反映现实审判过程中存在类似的困扰,例如“陈浩、国家税务总局遵义市播州区税务局税务行政管理(税务)二审行政判决书”中,一审法院认为国家税务总局发布的通知属于规章,二审法院则认定其为规范性文件;在“杨大雨、修水县人民政府二审行政判决书”中,上诉人杨大雨提出对修水县人民政府作出的《修水县人民政府关于开展东津水库库区船舶清理整顿活动的通告》进行审查,经二审法院确认该通知不属于规范性文件,不予审查。

(二) 司法实践中规范性文件的界定

法院在界定规范性文件时,先根据定义概括性判断是否属于规范性文件,然后通过排除法将一些不属于《行政诉讼法》审查范围的规范性文件排除。

1. 司法实践中规范性文件的界定过程

法院对于规范性文件界定过程可以分为两个部分:一是根据定义概括性判断是否属于规范性文件,二是通过排除法将不属于《行政诉讼法》审查范围的规范性文件排除。现实审判过程中很少对规范性文件的界定过程予以阐述,但是通过对案例分析,我们不难发现,法院对于属于规范性文件的情况一般不加以说明,对于不属于规范性文件的情况则会详细解释,作为不予审查的依据。在审判过程中法院会先根据本省对规范性文件的定义概括性判断一个文件是否属于规范性文件,包括从制定主体、制定程序、是否具有能反复适用、是否涉及公民权利义务等方面简单判断。例如在“赵洪祥、鹿邑县人民政府资源行政管理:土地行政管理(土地)二审行政判决书”((2017)豫行终1308号)中赵洪祥起诉要求对原周口地区行政公署周署土(1995)第22号和周署土(1997)第13号文件进行合法性审查,法院根据定义判断出该文件不能反复适用,不属于规范性文件。

接着采用排除法,将不属于规范性文件的情况排除。不属于规范性文件的情况有规章、党政文件、不影响权利义务的文件通知、行政机关内部文件、会议纪要、具体行政行为等。这些情况下难以简单区分,需要对文件的内容、性质、制定程序进行具体的分析,所以部分地区在制定规范性文件定义时会专门列出不属于规范性文件的情况。在武汉市人民政府与葛文秀一案((2019)鄂01行终105号)中,葛文秀请求对《国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作的意见》进行审查,法院因其为国务院制定的规范性文件,不属于《行政诉讼法》第五十三条规范性文件的审查范围而不予审查。

2. 规范性文件界定存在的困难

规范性文件界定过程中存在的困难包括两部分:一是对于部分存在争议的问题,不同法院之间意见难以统一,例如规章解释是否属于规范性文件的问题;二是部分文件与规范性文件极为相似,难以区分,例如规章与规范性文件之间的区分。

对于一些文件是否属于规范性文件的问题,不同法院之间难以达成一致,这也有各地规范性文件定义不一致的因素。各地法院意见不一致,必然导致“同案不同判”的结果出现,进而影响司法的统一性。

除此之外,规章和规范性文件之间区分也给法院带来了困扰。规章与规范性文件有很多相似之处,仅从定义方面很难区分二者。我们在梳理案例过程中发现,关于规范性文件界定方面出现问题的案例中大部分为规章和规范性文件的区分;31个省级单位在对规范性文件的定义时,有19个省级单位强调“规章除外”,可见区分规章与规范性文件是各地面临的共同难题。目前,学术界关于规范性文件与行政立法的区分标准有实体和程序两类[6]。实体区分标准试图从实体内容上划定行政立法与规范性文件的界限;程序区分标准则主张放弃对模糊的实体界限的探寻,选择是否采用立法程序这一简单清晰的标准[7]。

实体区分标准主要通过是否增设权利义务来区分行政立法与规范性文件,这一点在我国学界被普遍接受并逐渐被官方接受。2010年《国务院关于加强法治政府建设的意见》以及2015年的《法治政府建设实施纲要》都包含规范性文件不得违法增加公民、法人和其他组织的义务的内容。但行政立法与规范性文件在内容上并没有本质的不同[8],通过实体区分标准难以明确判断出一个文件是否属于规范性文件,无法解决现实司法实践的困扰。程序区分标准是根据制定程序判断,所有未遵循法定制定程序的文件都应认定为规范性文件。这一认定标准能清楚明确地判断出规范性文件,为司法机关在现实审判中提供了思路。但规范性文件对公民有事实约束力,如果仅按照程序区分,行政机关可以通过制定规范性文件来达到行政目的。因此,法院对规范性文件审查不仅需要对合法性进行审查,还需要进一步对合理性进行审查。法院对于行政法规、规章以及规范性文件有不同的尊重程度,主要体现在适用的审查标准不同[9]。对于行政立法,法院应高度尊重,只要不与上位法抵触,就应当予以适用;对于规范性文件,因其不具有法律约束力,法院在适用时需要确立一种更严格的审查标准[7]。

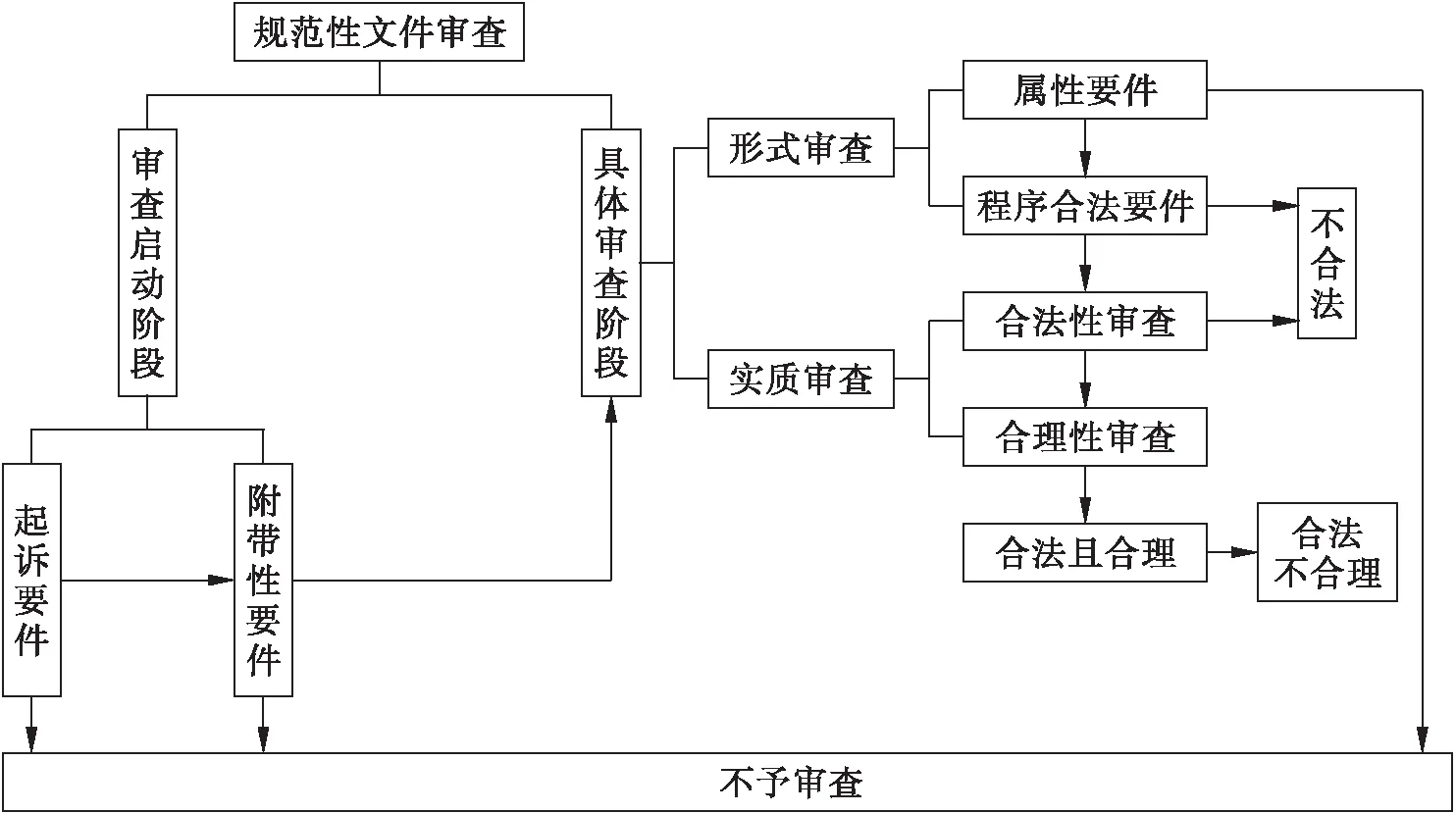

三、规范性文件的审查程序

规范性文件审查可以分为两个阶段:第一阶段是审查启动阶段,第二阶段是具体审查阶段。审查启动阶段主要审查是否满足规范性文件审查的具体要件,包括两部分:一是起诉要件,也就是一般行政诉讼起诉所要求的要件;二是附带性要件,包括时间条件、依据性条件和附带性条件,指提起规范性文件审查请求的时间、规范性文件是否属于行政行为的依据、是否满足规范性文件附带审查的要求等。具体审查阶段包括形式审查和实质审查两部分,形式审查主要审查规范性文件制定主体、制定程序,不对规范性文件内容进行评判;实质审查主要是对规范性文件制定内容进行审查,判断该规范性文件内容是否违反上位法、是否增加公民义务减损公民权利、是否超越权限。

(一) 审查启动阶段

审查启动阶段包括起诉要件和附带性要件两部分。起诉要件即一般行政诉讼所要求的要件,主要有五种:一是原告适格,二是有明确的被告,三是有具体的诉讼请求和事实根据,四是属于法院的受案范围和受诉法院管辖,五是复议前置。在高邮市综合行政执法局与大众广告公司(江苏扬州(2019)苏10行终106号)一案中,法院认为行政执法局发出的《通知书》是过程性行为,不可诉,也未对规范性文件进行审查。

附带性要件包括时间条件、依据性条件和附带性条件。时间条件是指规范性文件审查请求是否在规定期限提出,规范性文件审查请求可以在对行政行为提起诉讼时一并提出,有正当理由的,也可以在法庭调查中提出。在“崔曦元、青岛市物价局物价行政管理(物价)二审行政判决书”(青岛(2017)鲁02行终624号)中,崔曦元在一审开庭审理前没有提出一并审查山东省物价局《关于房屋档案利用收费问题的通知》的请求,其当庭提出申请无正当理由且超过申请期限,故法院未对该文件进行审查。依据性条件指的是规范性文件是否是行政行为的依据,现实审判过程中法官只对行政行为依据的规范性文件进行审查。例如“农安公路客运集团有限公司诉德惠市运输管理所交通行政处罚二审行政判决书”(长春(2018)吉01行终141号)中,农安公路客运集团有限公司要求对德惠市交通运输局发布的为外籍客运班车指定停靠站点的《通知》进行审查,而该案被上诉人德惠运管是依据《中华人民共和国道路运输管理条例》的规定对上诉人农安客运公司做出行政处罚决定,故法院未对该《通知》进行审查。附带性条件文件指规范性文件审查请求必须在对行政行为提起诉讼时,一并请求对该规范性文件进行审查。在“黄德彩、武汉市国土资源和规划局资源行政管理:土地行政管理(土地)二审行政裁定书”(武汉(2018)鄂01行终691号)中,黄德彩要求对其申请公开的武价房字(2002)75号文件的合法性进行审查,该请求属于单独就武价房字(2002)75号文件的合法性提出司法审查的诉请,不符合行政诉讼法定受理条件。

(二) 具体审查阶段

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百四十八条规定,可以将规范性文件审查分为形式审查和实质审查两种,形式审查主要审查规范性文件制定主体、制定程序,不对规范性文件内容进行评判;实质审查主要是对规范性文件制定内容进行审查,判断该规范性文件内容是否违反上位法、是否增加公民义务减损公民权利、是否超越权限。

1. 形式审查

形式审查主要审查规范性文件两方面:一是制定主体,二是制定程序[10]。先根据通过制定程序、制定主体判断该文件是否属于规范性文件审查范围,然后再判断制定主体、制定程序是否合法。由于法律、法规、规章与规范性文件制定程序不同,我们可以简单通过制定程序将其区分开来,按照《立法法》中行政法规、规章的制定程序制定的自然属于规章或者行政法规,未按照上述规定制定的规范性文件,还需要对其内容深入分析。国务院制定的规范性文件不属于审查范围,党政机关制定的规范性文件理论上也不属于规范性文件审查的范围。行政机关和党政机关联合发文的规范性文件是否属于规范性文件审查的范围?这一点司法实践中存在不同观点。在“张蓝英、景宁畲族自治县鹤溪街道办事处二审行政判决”(浙江丽水(2018)浙11行终14号)中,一审法院认为中共景宁畲族自治县委办公室和景宁畲族自治县人民政府联合制定的《景宁畲族自治县农民异地搬迁工程实施办法》不属于规范性文件,不予审查,二审法院从制定主体和内容判断该办法属于《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条规定的规范性文件附带审查范围,应该予以审查。对于党政机关和行政机关联合发布的规范性文件,应该根据其实质内容来具体判断,具有规范性文件性质的应该属于规范性文件审查范围。不属于规范性文件的不予审查,属于规范性文件的则需要看审查行政主体是否有权制定规范性文件,制定程序、批准程序、公开发布程序是否合法。有学者将其放在启动要件[11],这一点并不恰当,因为对于是否属于规范性文件这一问题较为复杂,必须要对规范性文件展开审查才能判断;而且判断是否属于规范性文件,需要对该文件制定机关、制定程序进行审查,这本身就是形式审查的一部分,放在形式审查更符合实际情况,便于法官对规范性文件的审查。

2. 实质审查

规范性文件实质审查可以划分为合法性审查和合理性审查,合法性审查主要审查规范性文件内容是否超越法定职权或者上位法授权,合理性审查主要是判断规范性文件是否达到对上位法的解释是最正确的或者对裁量权行使的指引是最合理的程度[12]。合法性审查内容具体可以分为以下三种情况:一是、是否超越法定职权或授权范围;二是、是否与上位法规定相抵触;三是、没有法律依据情况下,是否增加公民义务或者减损其权益。经审查合法的规范性文件也并不当然适用,法院应该进一步审查其合理性,通过判断规范性文件采取的措施能否有助于实现行政立法目的、该行政措施是否是备选方案中的最优选择来判断该规范性文件是否达到对上位法的解释最正确的程度[7]。现实审判案例对于规范性文件审查基本上可以分为三个层次:一是简单进行程序审查,只要行政主体有权限即可;二是除程序审查外还进行实质性的合法性审查;三是先程序审查,然后进行合法性审查,在合法性审查基础上再对规范性文件合理性进行判断。但大多数案例属于第一种,仅有少数案例中法院按照第三种顺序对规范性文件进行严格缜密的审查。

(三) 规范性文件审查结果

根据上诉审查过程,对于不满足起诉要件、附带性要件以及经过形式审查发现不属于规范性文件的情形,不予审查;满足上诉要件的,进一步形式审查和实质审查。形式审查中制定主体、制定程序任一不符合要求则形式审查不通过,规范性文件不合法,二者均符合要求可以进行实质审查。实质审查先进行合法性审查,审查规范性文件制定内容是否超过法定权限、是否违反上位法或者在没有有效授权的情况下是否增损公民权利义务。未通过合法性审查的法规,规章制定者涉嫌违法责任,所制法规规章应该被发回制定机关修改或直接废除[13]。通过规范性文件审查的需要进一步进行合理性审查。合理性审查通过,则规范性文件合法且合理可以作为行政行为的依据,否则不应作为行政行为的依据。

四、余论:司法实践中规范性文件审查的路径

通过对578份案例的梳理与分析,结合相关文献,归纳出图1中审查的路径,旨在为司法实践提供一个明确审查程序作为参考。该审查路径按照审查要件的难度以及案件审理先后顺序将规范性文件审查划分为两阶段:第一阶段是审查启动阶段,第二阶段是具体审查阶段。审查启动阶段包括起诉要件和附带性要件,附带性要件具体又可分为时间条件、依据性条件和附带性条件。具体审查阶段包括形式审查和实质审查两部分,形式审查包括属性要件和程序合法要件;实质审查分为合法性审查和合理性审查。按照难易顺序,先审查起诉要件、附带性要件,附带性要件包括时间条件、依据性条件和附带性条件,三者也是依次进行审查;再对规范性文件形式审查和实质审查,形式审查先审查属性要件然后再审查程序合法要件,实质审查先进行合法性审查再进行合理性审查。前一要件不成立,无须审查后面要件,成立则按上述顺序继续审查。对于起诉要件、附带性要件、属性要件审查不通过的文件不予审查,对于程序合法要件、合法性审查、合理性审查不通过的文件不应作为行政行为的合法性依据,仅有满足审查启动阶段各要件且经过形式审查、实质审查后合法又合理的文件才能作为行政行为的依据。

图1 规范性文件审查流程图