民国时期北京传统画派的业余美术教育初探

[摘要] 本文以民国时期的美术教育为视角,通过深挖史实,考察北京传统画派在业余美术教育探索中形成的教学理念、教学形式,探讨教学过程、教师资源以及对民国美术教育起到的积极作用。

[关键词] 业余美术教育 北京传统画派 湖社画会

一、民国时期北京美术教育的环境

(一)民国学校与业余美术教育形式的多元呈现

从19世纪后半期开始,中国的教育转型是以废除科举、创办新式学堂和派出留学生为主要标志的。同治元年(1862),清朝设立京师同文馆,模仿西式学校教育,这是转型的开端。随后,福建船政学堂、天津电报学堂、水师学堂等近代学校相继出现,在这些学校的课程设置中出现了绘画科目。[1]在基础教育方面,随着传统书院改制为新式学堂,具有近代教育理念的课程逐渐出现,其中讲授内容包括了“图画手工”,后来演进成为图画课[2],中国近代美术教育由此展开。

1911年以后,新式学校系统又取代了清末的学堂,教育模式由单一学习日本转向学习欧美。新文化运动全面推动了中国教育现代化,也同样推动了美术教育观念的转型。王国维提出培养“完全之人物”的完全制教育理念,即体育、美育、智育、德育并举。[3]蔡元培也指出“图画,美育也”“记美术家及美术沿革,写各地风景及所出美术品,美育也”[4]。他认为“美育是重要的世界观教育”,“以美育代宗教”就应当“普及美术教育”,强调了美育在教育中的地位。正如傅抱石曾说:“中华民国建国二十六年中,艺术上最明显的进步,是艺术能在教育上有了位置。”[5]因此,我们可以认为,现代美术教育理念转变的本质就在于从近代学堂的技能教育、师范学堂的师资教育,逐渐转型成为以美育为核心的专门的美术教育。

以往研究认为,中国20世纪前半叶的学校美术教育大致有教会、民办和公办三大系统。本文围绕教育本体,从教育模式和受教育程度两个层面出发,将民国时期的美术教育(学校和业余)分为以下三个维度。

1.初等美术教育。早在洋务运动时期,张之洞等人就倡议在中小学堂的一、二、三、四年级设立图画科目。1912年,蔡元培主持颁布的《小学校令》和《中学校实行规则》都规定应开设图画课。1923年,全国教育会联合会颁布的《小學形象艺术课纲要》(小学图画课改为形象艺术课)和《初级中学图画课程纲要》,各级美术(图画)课程对教学过程进行了细化,增加了“欣赏、制作、研究”三个环节,并制定了较为具体、详细的教学内容,大大拓宽了学生的学习领域,同时便于教师的操作和选择。[6]可以说,这样的课纲使得以中小学为主的初等美术教育在“使详审物体,能自由绘画,兼练习意匠,涵养美感”的理念之下,有了更加具体的教学方法和评价标准。

2.高等美术教育。1912年,当时的教育部颁布《专门学校令》,其中第一条规定“专门学校为教授高等学术、养成专门人才为宗旨”,并明确指出要建立美术专门学校。这之后成立的上海美术专科学校(1912)、国立北京美术学校(1918)、广州市立美术学校(1922)、国立艺术院(1928)、古物陈列所国画研究室(馆)(1937)等都是典型的公办高等美术学校。此外还有上海土山湾图画馆、周湘创立的中西图画函授学堂(1911)、刘海粟主办的上海图画美术院(1913)、京华美术专门学校(1924)、辅仁大学美术系(1925)等,它们不管是民办还是教会举办,从课程设置的专业程度和深度来看,都在开展高等或专门的美术教育。

3.业余美术教育。据统计,1912年至1949年全国美术社团数量共计312个,其中北京地区28个。[7]随着社团活动的开展,各种美术教育形式开始蓬勃出现。20世纪20年代,以中国画学研究会和湖社画会为代表的传统画派在北京地区兴起,随之而来的是形式多样的教育活动和大量展览的举办。这一时期,教学形式主要还是延续传统,即以师徒相传的思路进行,只是面貌稍加改变。这是第一种教学方式。不过,也有画家或社团积极借鉴现代教育模式,以适应时代要求的教学方式开展活动。他们以班级为单位,定时分班、分科,有明确的教学目标、教学计划,如业余画室、业余美术学校、函授学校等。这是第二种教学方式。作为对学校系统美术教育的补充,业余美术教育以其灵活多变、简便易行的特点,在20世纪教育转型期争取到了生存空间,客观上成为很多美术社团的发展手段之一。

(二)北京传统画派的美术教育机构与教师群体

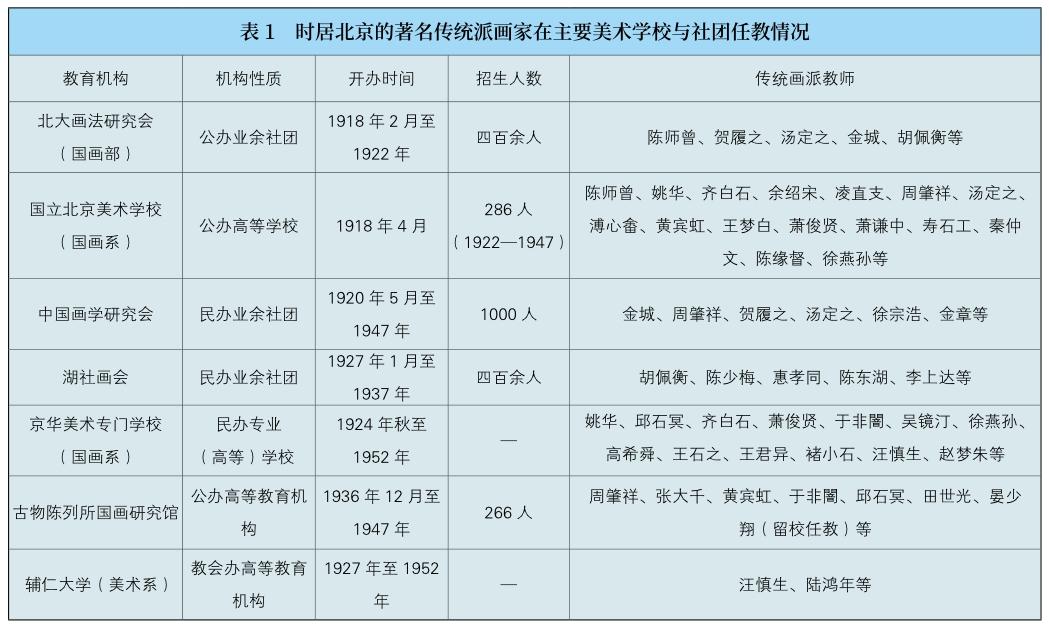

民国时期,北京传统画派的美术教育大都伴随着学校美术教育、业余社团美术教育而发展,形式多种多样,教师(导师)大都是当时北京地区的传统派名家,教学方式多以分科教学为主,或精研或普及,并逐渐形成了群体影响力,具体有以下几个范例。

1.北京大学画法研究会(以下简称“北大画法研究会”)。北大画法研究会的成立旨在普及美育,对听课者的水平没有要求,“凡属本校(北大)职教员及本预各科学生有志研究画法者均得入会”[8]。该研究会设有中国画部和外国画部,课程注重理论与实践相结合,教学周期为半年。国画部先后聘请了当时的传统派画家陈师曾、金城、汤定之、贺履之等人为导师(后来胡佩衡也加入其中),这些人颇有声望,功底深厚且精于研究,是有着丰富教学经验的名家。他们编写教材,探讨画理,传授学生各项中国画技法。同时,北大画法研究会注重提高学生的美育涵养,具体体现为注重对美术史的梳理和美学理论的研究。他们聘请了美学家钱稻孙与贝季美进行专题讲座。蔡元培也专门为学员们撰写文章并进行讲演。1920年,北大画法研究会又增设了“夜班和函授部”[9]并面向社会开放。北大画法研究会先后共招生四百余人,有效利用了高校、画家与公共资源的相互融合。他们还出版了《绘学杂志》为研究会代言,形成了自己的教学模式。总体而言,北大画法研究会的运作方式灵活开放,促进了美育的推广和普及,增加了社会影响力,基本体现了蔡元培提出的北京大学“兼容并包”的办学主张,是社团业余美术教育的典型案例。

2.国立北京美术学校。该校成立于1918年4月15日,[10]首任校長为郑锦,是民国时期成立最早的公立美术专门学校,1919年升级为高等学校,设中国画、西洋画、图案三系。从此校在民国时期的历史变迁来看,中国画系一直存在。当时北京很多传统派画家先后任职于该校,为中国画教学体系的构建奠定了基础,培养了近三百名中国画创作人才。虽然此后的几十年间校长更换频繁且办学主张各异,但是参与中国画教学的基本上还是传统派画家,课程建构的指导思想和教学过程依然沿着研古知新的道路向前推进,特别是齐白石1926年至1937年间多次被学校聘为国画系教授,为该校的中国画教学带来了新气象。

3.古物陈列所国画研究馆。1914年,在朱启钤、金城等人的倡导和运作下,古物陈列所成立于故宫武英殿,同年10月10日正式开放。1937年,古物陈列所国画研究馆成立,聘请周肇祥、张大千、于非闇、溥心畬、汪慎生和邱石冥为研究员成绩审查委员,并开始招生。直至1947年8月停办,古物陈列所国画研究馆先后招生五期,学生共计266人(其中47人为研究生毕业),湖社画会和中国画学研究会的很多成员都被录取为学员。研究馆还聘请黄宾虹、张大千、于非闇、周肇祥等十几位名家任导师,细分专业,以分班、组授课的形式展开教学,学制两年,共修学分100分,毕业生中成绩优秀者可留校任教。[11]古物陈列所国画研究馆是公办高级别、具有定向研究性质的美术教育机构,有明确的教学目标、课程规划和顶级的师资团队,进行过公开的教学成果展示(分别在1938年和1939年举办两次成绩展览,1943年还举办了师生展览,展览作品为课内外研究成果),对学术研究和培养高级中国画专门人才起到了积极的作用。

此外还有姚华、邱石冥等人1924年创办的京华美术专门学校。该校设有国画系、西画系、图案系、美术教育系,教授十几人,多为北京画坛名家。彼时正值国立北京美术专门学校(即之前的国立北京美术学校)改建,京华美术专门学校及时填补了当时高等美术教育的空白。辅仁大学最初亦设有“美术专修科”。1942年,该科目改属美术系国画组,1952年随学校整体并入北京师范大学。

总之,以上学校和社团的美术教育活动客观上都成了传统画派推广理念的重要实践基地,为之后从事业余美术教育的画家们提供了参照和拓展空间。

二、业余美术教育模式——以湖社画会的探索为例

1926年9月6日,金城从日本归国途中去世。次年一月,其子金潜庵及金城生前一些亲传弟子和好友从中国画学研究会分离出来,组成湖社画会(以下简称“湖社”)。湖社全面继承金城的艺术和教育理念——“精研古法、博采新知”,并进一步提出“应时事之要求、谋美术之提倡”“保存固有之国粹,发扬艺术之特长”的艺术主张。作为传统画派的画家群体,他们为了自身的发展,力求在北京地区占有一席之地,因此除了举办雅集和展览、出版刊物,还极其重视美术教育的作用。

(一)湖社以外——中国画学研究会

中国画学研究会1920年5月29日成立于北京,其核心人物金城、周肇祥、陈师曾、萧谦中、金章、陈半丁等都是传统画派名家,号召力巨大。在1920年至1926年几次中日联展的推动下,中国画学研究会的人数很快由最初的三十余人达到了两百余人,到了1947年更是增至一千余人。周肇祥、萧谦中、徐燕孙等还兼任北平国立艺术专科学校或京华美术专科学校的国画系教授,周肇祥本人更是推动了古物陈列所国画研究馆的创办与运行。中国画学研究会的很多会员完成会中学习后,纷纷去到各级学校担任教员,仅在京津充任教职者就多达四五百人,培养了大量的中国画创作人才。

中国画学研究会每月逢三、六、九日为固定的例会日期,会员以雅集的方式聚会见面,内容基本上是相互切磋画艺和授课。在教学方面,中国画学研究会以“精研古法”为教学目标,以带领学员赏析、临摹古典原作以及老师作品为基本的教学途径,对中国画的技法和理论进行了较为深入的研究。这是学习中国画的传统模式。目前尚不清楚中国画学研究会具体的授课时长和教学内容,但是大致可以知道两种教学形式。[12]

一是集体教学形式。这种形式兼有教学、交流双重功能,而且定期举行,也可称为例会。例会的会场悬挂古今名人字画,大家共同欣赏,类似文人雅集。教学过程通常由师生共同研讨、导师讲解示范、学员观摩练习等环节组成。金城是中国画学研究会的核心人物,一直在其中承担着主要的教学任务。他的教学形式也基本如此。

二是师徒相传的单独授课形式,较为传统。蔡元培曾提到中国画学研究会所教授的科目分为人物、山水、花鸟、界画四科。梁得所也曾提到中国画学研究会的教学情况。他对科目设置的表述与蔡元培的提法基本一致。可见,分科教学在单独授课的情况下比较容易实现,比如秦仲文师从于陈师曾、贺履之,王叔晖师从徐燕孙等,都是各有专师。金章、徐燕孙等还著有专文用于教学。周肇祥后来在古物陈列所国画研究馆借鉴了这种分科“精研”的教学方式。

需要指出的是,以上两种教学方式与内容在中国画学研究会的教学体系中是相互交叉、多头并进的,体现出了业余美术教育的灵活和变通,为之后成立的湖社提供了直接的样本。

(二)金城教学方式的影响

1906年以后,金城主要活动于北京,在政界、商界、金融界和艺坛都建立了广泛的人脉,是民国初期北京传统画坛的风云人物。金城先后在北大画法研究会和中国画学研究会讲学,亲传弟子众多。据考证,其亲传弟子仅在中国画学研究会就有41人,占当时该会总人数的近五分之一,其余受他教诲的人更是不计其数。1926年5月19日,金城启程赴日本之前为李上达、陈东湖、朱之哲、李树智、刘子久、李鹤筹、管平湖、陈宏铎等11人颁发“业成证书”[13],这是中国画学研究会自成立以来首次颁发此类证书,后来湖社也沿袭了这种结业认证的方式。

金城通常将弟子们召集在一起上课,每月三到四次。他亲自撰写讲义[14]和指导[15],主要的教学内容是书画临摹研究和创作交流。教学时,金城“尽出其所作以作画范,更广搜古人名作及论说,以饷会员”[16]。他提倡继承传统、“精研古法”,本人也是每遇名作必精心临摹副本[17],同时不仅自己重视临摹,还把这种观念运用于教学之中。他“广罗古画名迹,与后学潜心研讨,探源溯本,成绩斐然”[18]。作为成立古物陈列所的倡导者之一,金城曾经带领学生临摹故宫内廷所藏历代书画五十余件。[19]

虽然金城对学生课业的要求是很严格的,但他对风格的选择比较开放。他主张“学者之于画,苟能规摹由心得,变化无拘泥,神韵自显独绝佳妙之手品也”[20],并且倡导“画无新旧”。他的学生中既有钟情于北派画风的陈少梅、李上达、刘子久等,也有主攻文人画风的吴镜汀、张晋福等,还有像马晋、楊敏这样以郎世宁画风见长的。除了临摹古画,金城还经常与学生一起创作和探讨书画。据金城的侄子金开英回忆,金城有一次拿了很多的丈八宣纸分给在场的学生们,和大家一起作画。画作完成之后,还“开了个丈八纸作品展览会”[21]。从金城这样的做法可以看出,他依然保持着传统私塾的教学方式。对于传统中国画学习来说,这种方式显然是有效的。

从金城的教学实践来看,他的教育理念清晰,目标明确,方法得当。他撰写教材、研究画理,教学过程在传统画派中具有典型意义,一些思路和方法对后来古物陈列所国画研究馆和其他传统画派社团的业余美术教育具有深远影响。

(三)湖社的业余美术教育模式

湖社的活动和教学方式基本上沿袭了金城在中国画学研究会的做法,并在此基础上有所丰富,甚至具有了业余美术学校的性质,符合当时的教育发展趋势。

湖社一直以来就被认为“既是一个画家研究组织,也是一个培养国画家的学校”[22]。其授课教师由“湖社画会评议之成绩优良者担任”[23],后来随着入会人数的不断增加,先期毕业的学员也承担了教学任务,成为助教,再成为评议。至于“评议”,其实“是湖社会员进入教师级的称谓,说明已有较全面的教学能力”[24]。中国画学研究会和后来的古物陈列所国画研究馆有着相似的“留校助教制度”。湖社的业余美术教育模式有别于学校美术教育,具体体现在以下几种教学形式中。

1.集体教学。学生没有固定的老师,教学方式与雅集相似,由一位或多位评议负责授课任务。[25]这种方式与中国画学研究会的教学方式完全一致,也和北京其他传统画派社团的活动形式类似。

2.一对一私人教学。湖社最初的骨干成员如胡佩衡、惠孝同、金章、李鹤筹、刘子久、陈少梅等都有自己的弟子,弟子还会再收弟子,私人教学的方式比较普遍。胡佩衡本身就是美术教员出身。[26]他1918年在北大画法研究会担任《绘学杂志》的编辑期间就著有《山水入门》。湖社成立后不久,他又实际主持编辑了《湖社月刊》。他在这些杂志中不止一次刊登函授招生广告,[27]后来干脆在自己的寓所开设“中国山水画函授学社”[28],同时在《湖社月刊》上刊登自己的山水画课徒稿并发行《胡佩衡课徒画稿》[29]单行本作为函授教材。除了函授,胡佩衡也在家中进行一对一现场教学,《湖社月刊》对此进行了连续刊登。

胡佩衡对弟子王学庸采用的教学方式是一个典型的例子。据王学庸发表在《湖社月刊》上的文章,1927年8月至9月间,他曾16次到胡佩衡家学习山水画。文章从笔墨、皴擦、布局到用绢之法都有详细描述。在每次的授课过程中,胡佩衡都要边讲边示范,每一点画、每一处皴擦都解释得十分清楚。从胡佩衡的教学策略来看,他基本上沿用了《芥子园画传》的教材构架,[30]而且根据自己的多年经验,将这一程序层次分得更系统化,更适合初学者。

3.私人画馆式的教学形式。1931年,陈东湖在家中开设“东湖画馆”,招收学员学习花鸟画,其中招生简章的第六条、第七条规定“本馆之授课分为两班,早班为男生,晚班为女生”“授课时间每星期日举行,分早、晚两班,早班自上午九时至正午十二时,晚班自下午二时至六时”,授课内容为“专授花卉,分为二部:(一)工细部、(二)写意部,任学者自择”。仅就简章来看,“东湖画馆”是湖社的外围组织,与湖社有着较为密切的关系,可视为湖社的花鸟专科部。这种教学方式实际上与湖社的雅集式集体教学有了一些区别,在某种程度上有私人夜校和私人画室的性质,又和胡佩衡的函授学社有些不同。胡佩衡的函授学社是单一式教学,内容设定以教师所擅长的方面为主,而“东湖画馆”则是一名教师同时教授多名学生,形成了一对多的教学局面。同时,“东湖画馆”的教学还具有以下几个特点:第一,采取固定时间分班教学。第二,教学内容细分为工细部(工笔部)和写意部,实行细分教学。第三,“东湖画馆”与函授学社一样具有私人画室的性质,因此前来学习的学生要交纳“每人每月四元”的费用,与湖社的免费招生是有区别的。第四,教师可以登门上课。这种家教的形式在其他的社团中尚未发现。第五,设有函授部。[31]综上,可以说“东湖画馆”是湖社教学活动的又一种形式。

4.1930年,湖社在天津举办成绩展览,效果极好,次年1月1日《湖社月刊》便刊登启事称:“拟在天津设立分会,研习工细山水、人物、花卉。”同时,还发布了《湖社试办天津国画传习社简章》[32]。“天津国画传习社”是由湖社直接举办,并派遣会中“评议之成绩优良者”担任教师。

可以看出,天津国画传习社的教学形式与前述几种有了很大区别,体现在以下几个方面。

第一,教师分科教授山水、花鸟、人物(没有走兽画科),学生有条件者可以兼修。较之单独教学和私人画馆式的授课,学生可选择的科目更加广泛。第二,天津国画传习社采用全日制的运行方式。虽然学生分时上课,但教师是全职工作,与“余暇教授学员”[33]有区别。教学时间从以往的每周一次增加到每周四次,教学内容是星期一到星期六每天的各科课程交错进行,同时还有“早班”“晚班”,星期天设有“星期班”,学生上课时间相对固定。第三,天津国画传习社的教学场所为公共空间,每班可容纳学生30到40人,各班总数相加在百人以上。从这一点来看,私人教学形式已经基本过渡为班级教学形式。第四,极为重要的是,天津国画传习社提出了明确的“以传习国画造就美术专门人才”为办学宗旨,即通过此类美术教育机构,培养中国画创作方面的专门人才。由此可以看出,天津国画传习社的教学理念有了一定的升华,与传统画派的美术教育主张相契合且更加具体,教学模式也与北大画法研究会国画部在具体操作上有相似之处,已经具有业余美术学校的特征,在随着社团發展而运行的业余美术教育领域具有一定的代表性。

余论

民国时期美术教育形式多元并存,这是因为在“洋为中用”“西学东渐”的社会大背景下,现代教育理念与中国传统教育理念发生了融合。一般认为,现代美术教育从根本上动摇了中国传统美术教育从属性的、封闭的宗法师徒关系,使师徒相传的传统教育方式逐渐边缘化。就传统画派而言,北京业余美术教育呈现以下几个特点。

1.民国时期,以湖社为代表的传统画派业余美术教育尽管处在中国美术教育的现代化转型期,新旧教育理念、方法冲撞激烈,但他们在追求革新的同时依然保持温和的态度,始终遵循“精研古法、博采新知”的艺术理念构建教育体系,沿着被他们认可的中国画演进逻辑逐步前行。这与国立北平艺术专科学校构建中国画教学体系过程中的激烈振荡[34]形成了鲜明对比。

2.无论学校美术教育还是业余美术教育,传统画派的教学模式虽然已经逐渐采取分科、分时、分班的现代方式进行,尽量科学安排教学资源与教学内容,但是在教学过程中仍然呈现为师徒相传的私人授课形式,即导师讲解、示范,学生观看、练习,然后是评议与指导。这样的教学形式在中国画学研究会与湖社等美术社团中尤为普遍。即便是在国立北平艺术专科学校这样的高等美术学府,其授课教师如齐白石、陈半丁的讲课方式也大抵相同。[35]单就学习中国画本身来说,这种培养人才的方式在灵活性和因材施教方面比西式学校教育要稍胜一筹。再者,这种师徒相传的教学方式更多体现在教学过程中,并未完全游离于现代美术教育框架之外。

3.王扆昌记述,中国画学研究会的成员学成出任教职者百余人,散处各地。在北平、天津者常四五百人。传统画派的著名画家大都在北京各级学校和各社团教授中国画,陈师曾、金城、周肇祥、齐白石、黄宾虹、胡佩衡、姚华、陈半丁、陈少梅莫不如此。这些人或为官僚画家,或为职业画家,在工作和创作之余或收徒授课,或在学校代课,校内外教学均有涉及,并且在授课时自己编写教材,宣传艺术理念、创作技法和心得等,形成了自己的教学特色。因此,传统画派为学校美术教育充实了教师资源,这是不争的事实。

4.以国立北平艺术专科学校为例,学生在高等美术学校学习中国画科目,除了必须掌握临摹、写生技法以及绘画工具的用法,还要学习几何画、投影画、透视画、木炭画、铅笔画、水彩画、西洋画、解剖学、图案法、美学及美术史、用器画、西洋画等课程,要求很高。古物陈列所国画研究馆对中国画科目的教学规划则体现在以临摹为核心的课程设置上,有着“专、精、深”的特点。北大画法研究会和湖社开展业余美术教育,虽然基本上依托于学校或传统画派,但是在教学内容上已经能够逐渐细化、专业化,并且与中国画普及紧密融合。

尽管是业余美术教育,但他们同样注重对教材的梳理。蔡元培为北大画法研究会的讲演撰写了一系列文章,从美育和美术本体出发,对一些具体问题进行了深入讨论。金城所著《北楼论画》《画学讲义》本来是给北大画法研究会和中国画学研究会的讲稿,曾经被连载于《湖社月刊》,成为全体会员共同使用的理论教材。黄宾虹在古物陈列所国画研究馆时,以其编印的《中国画学讲义》为依托,为学生们系统梳理了绘画理论,通过对当时的画坛针砭时弊来正确引导学生。胡佩衡曾经在中小学任教,对初等美术教育有切身体会,其著作《山水入门》《画箑丛谈》《王石谷画法抉微》《胡佩衡课徒画稿》等都具有教科书性质,对中国画初学者有切实的益处。

5.与初等美术教育不同,在民国时期高等美术教育与业余美术教育的教学成果中,有相当一部分是以展览的形式体现的,如古物陈列所1938年、1939年共举办过两届成绩展,1944年举办了首届师生作品展,其间还举办了若干优秀学生展。湖社更是举办了六次较大规模的成绩展览,成立了具有业余美术学校性质的天津国画传习社并于短时间内产生了巨大的社会影响力。中国画学研究会举办的成绩展更是多达几十次,形成了持续的宣传态势。

综上所述,尽管民国时期北京传统派画家们的背景和经历各异,但他们都已经认识到美术教育的作用。他们利用一切教学形式和教学手段,凭借自己的艺术成就和声望广收学生、传播画理,无论是在高等美术教育、初等美术教育还是业余美术教育领域,都起到了非常重要的作用。他们的教育经历是民国时期北京美术发展史的重要组成部分,不应当被忽视。

(吕鹏/北京教育学院)

注释:

[1]陈学恂.中国近代教育大事记[M].上海教育出版社,1981:17-29.

[2]潘耀昌.近现代美术教育大事记[M]//20世纪中国美术教育.上海书画出版社,1999:561.[3]王国维.论教育之宗旨[J].教育世界,1903,(56).

[4]蔡元培.对于教育方针之意见[J].东方杂志,1912,8(10).

[5]傅抱石.民国以来国画之史的观察[J].逸经,1937,(34).

[6]万竹青.历史的审视——中国近现代学校美术教育研究[D].华东师范大学博士学位论文,2018.

[7]蒋殿坤.民国时期美术人才培养研究[D].东北师范大学博士学位论文,2016.

[8]参见1918年2月21日《北京大学日刊》。

[9]参见1920年4月9日《北京大学日刊》。

[10]国立北京美术学校后更名为国立北京美术专门学校(1922)、国立北京艺术专门学校(1925)、国立京师大学校美术专门部(1927)、国立北平大学艺术学院(1928)、国立北平艺术专科学校(1934)、国立艺术专科学校(1938)、教育部特设北平临时大学补习班第八分班(1945)、国立北平艺术专科学校(1946)、国立美术学院(1949)、中央美术学院(1950)。参见祝捷《中央美术学院前身历史沿革年表》(1918—1949),载于《美术研究》2009年第1期。

[11]徐婉玲.古物陈列所国画研究馆开办始末[J].故宫博物院院刊,2014,(5).

[12]云雪梅在《中国画学研究会的美术教育》一文中将教学方式、教学内容与教学方法分为“兼容师徒与师生的教学方式,‘精研古法的教学内容,以临摹为主的教学方法”,即从三个方面考察其授课方式。

[13]朱之哲,等.金公北楼逝世四周年纪念[J].湖社月刊,1930,(34):9-10.

[14]《画学讲义》就是金城为了中国画学研究会的教学活动而撰写的,1921年间动笔,大约在次年3月以前完成。参见文物出版社1985年出版的金章《濠梁知乐集·序一》。

[15]参见李汝谦《藕庐诗草·序》。

[16]秦曾荣.湖社月刊百期纪念序[J].湖社月刊,1936,(100):1-2.

[17]参见金开业《金拱北先生画集》等。

[18]秦仲文.中国绘画学史[M].北京:和记印书馆,1934:188.

[19]参见邱敏芳《领略古法生新奇——金城绘画艺术研究》。

[20]参见金城《画学讲义》。

[21]郎绍君.博识多能一代名家——胡佩衡和他的艺术世界[M].北京:人民美术出版社,2007:5.

[22]李浴.试论金北楼和湖社画会在中国绘画史上的地位和贡献[J].美苑,1990,(4):23.

[23]参见《湖社月刊》第38册第9页。

[24]参见邱敏芳《晏少翔先生口述历史访问纪录》。

[25]孙菊生在回忆他最初在湖社学习的经历时曾说:“(我们)两个礼拜一次,方式跟这个(例会)差不多。在钱粮胡同的时候,年轻的学画的人没有几个,很少,也不完全是师傅带徒弟的方式。相互之间也请这个看看,也请那个看看,相互交换意见,一般都是这样一个方式。后来发展到有年轻的刚刚学画的人认老师,这种情况也是存在的,然后就到(老师)家里去学画。过了一些年后,老的评议就不大给人(学员)评画了,就是我们给学员评画了。(学员和评议之间)不是固定、严格的师生关系,老的评议之间也相互(就画)提意见,气氛是很和谐的。我认为感觉最好的是,当我看到别人带来的家藏的(作品)时就觉得很开眼界。”参见吕鹏《孙菊生先生访谈笔录》。

[26]胡佩衡1913年任北京三圣观小学教员,1921年任北京公立第二中学图画教员,1928年任北京师范图画教员、华北大学艺术部教授。参见人民美术出版社《胡佩衡年谱》《胡佩衡画集》。

[27]参见《湖社月刊》第35册封5的《胡佩衡函授中国山水画社简章》。

[28]同注[21]。

[29]參见《湖社月刊》第21册封5所载启事及刊载于《湖社月刊》第74册14页的《胡佩衡函授学社初级画稿》。

[30]胡佩衡在1957年写有《<芥子园画传>重印说明》,认为《芥子园画传》是“初学中国画技法的一本教科书,可以学习用笔、写形、构图等基本技法。从这个门径就可以初步体会到古人技法的优良传统”。参见人民美术出版社1960年出版《芥子园画传》。

[31]参见《湖社月刊》第55册封2的《东湖画馆简章》。

[32]参见《湖社月刊》第38册9页的《湖社试办天津国画传习社简章》。

[33]同注[31]。

[34]参见曹庆晖《北平艺专画学沉浮与我见》。

[35]刘凌沧.五十年北京画坛回忆录[J].中国画,1983,(2):63