风景园林视野中的传统山水审美范式的迷失与重构*

高 伟 刘 音 GAO Wei, LIU Yin

1 缘 起

天快亮了,他说:“陛下,我已经把我所知道的所有城市都讲给你了。”

“还有一个你从未讲过。”

马可波罗低下头来。

“威尼斯。”可汗说。

马可笑了。“你以为我一直在讲什么?”

— —卡尔维诺(Italo Calvino)《看不见的城市》[1]

卡尔维诺在《看不见的城市》中,以55个城市寓言勾勒了一个介于存在与不存在之间的空间想象,55个真实的不存在都基于一个不真实的存在,威尼斯得以被碎片化和寓言化地重塑。或许通过卡尔维诺的文字,我们更能接近威尼斯的真实。所谓的“看不见”,就是描述存在与不存在、真实与不真实之间的摇摆状态,既描述了威尼斯意象的迷失和解构的过程,又展示了现实通往真实的途径。卡尔维诺笔下一个个“看不见的”城市寓言,反而穿越现实的迷雾直指威尼斯的真实,这与中国文人山水画作与自然风景的模写关系何其相似。

山水是中国传统艺术领域重要的表现和审美对象,近似于“纯粹”,率意[2]并具有理想性[3]。中国古人对山水的热衷,不仅因其秀美逶迤的外在形象,更重要的原因是中国传统文人将山水看作一种介质,在传递艺术传统的同时[4],山水还能沟通天地人的关系。“质有而趣灵”的山水可“以形媚道”,成为贤者“澄怀观道”感悟圣人之道的途径。山水的价值被定义为贤者接近圣人的途径和贤者感悟天道的中介,原本仅限于圣人的“山水比德”范式,贤者可以通过“观道”与“味像”来体验和观照,由此可知山水对于中国传统知识分子的深远意义。用“看不见的”来修辞“山水”,反映的是传统山水艺术在现当代中国的迷失与解构的过程以及寻回与重构的途径。

2 风景园林视野下的传统山水审美范式

2.1 质有趣灵,以形媚道的通圣途径

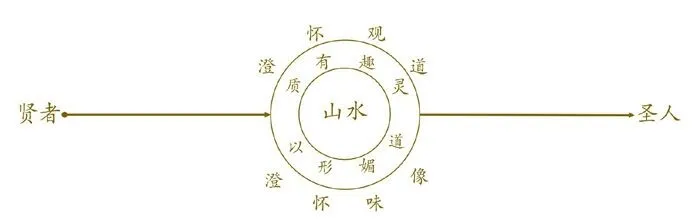

中国人崇古,作为中国传统艺术的最重要表现— —山水诗画,其核心内涵在公元430年前后南朝画家宗炳的《画山水序》中得到阐明,至今未曾动摇。《画山水序》作为中国山水画论的开端,真正起到了整个山水诗画艺术发展中“序言”的作用,第一段就建构了“山水”不可动摇且无法取代的精神价值,其意义远超文艺范畴,直指中国传统文人的核心价值追求— —圣贤之道(图1)。

图1 《画山水序》中描述的圣贤与山水关系Fig.1 the relationship among sages, wise men and landscape in Preface for Painting of Landscape

“圣人含道映物,贤者澄怀味像。至于山水,质有而趣灵,是以轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹之流,必有崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙之游焉。又称仁智之乐焉。夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎?”[5]

《画山水序》开篇第一段就清晰定位了圣人、贤者和山水的关系[6],描述了中国文人成贤通圣的必要途径。圣人是中国文人终生追求却难以到达的至高层级,因为圣人可以“含道映物”,是生而得道之人。圣人的入门门槛都是孔孟层面,近乎神话,普通文人只能望洋兴叹,而贤者则是文人通过自身修为能到达的境界。贤者通过澄怀清心的修炼,融法入山水之间[7],可以观圣人之道、味圣人之像,从而达到通圣的人生至高境界。而具有“质有而趣灵”特质的山水为圣人所乐,所以轩辕、尧、孔、广成等上古圣人都会有对应的崆峒、具茨、藐姑、箕首、大蒙等圣山之游。贤者顺着圣人的路径游览和感悟山水,山水则可发挥“以形媚道”的能力,成为贤者领会圣人之道、感悟仁智之乐的途径。作为中国艺术的表现对象,一开始山水的定位就不仅仅是自然美的体现,而是贤者通圣这一文人一生终极追求的实现途径,其价值与意义远非西方的“风景”概念可以媲美。

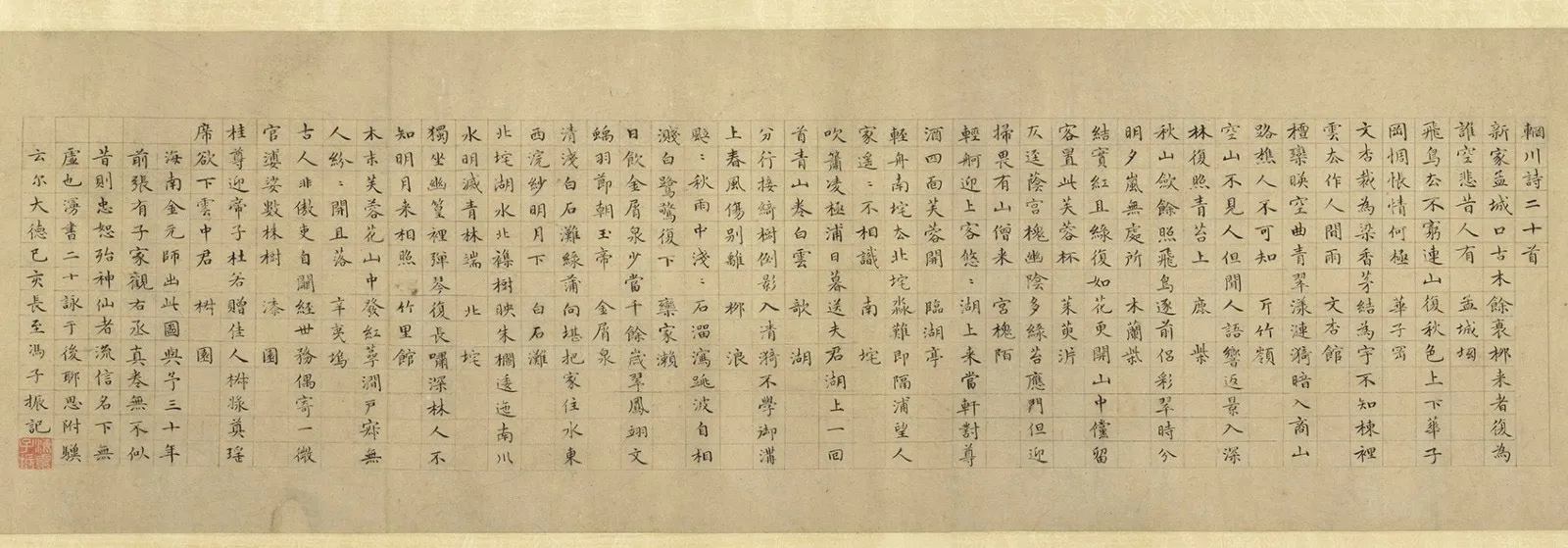

为了更好地理解中国传统山水审美范式的具体表现形式,我们还是回到内容完整、范式清晰、内涵广阔的早期山水作品,符合这一标准的自然是王维的《辋川集》与《辋川图卷》(图2-3)。选取王维对辋川山水的艺术表达是因为中国传统诗书画不分的重要特性,《辋川集》中的山水诗可看作是作者本人对《辋川图卷》的准确观览指南,而非后人的附会理解。虽然王维亲绘的《辋川图卷》已失传,但考虑到“传移模写”的六法规定对后世文人再现经典的影响,本文选择了与《辋川集》[8]最为契合的宋代郭忠恕版本的《辋川图卷》作为分析对象,保证了对王维的辋川山水理解的原真性。

图2 郭忠恕临王维辋川图卷Fig. 2 Wangwei’s Scroll Painting of Wangchuan, copied by Zhongshu Guo

图3 郭忠恕临王维辋川图卷局部Fig.3 Wangwei’s Scroll Painting of Wangchuan, copied by Zhongshu Guo(partly)

2.2 物我交融、澄怀观道的天人关系

《辋川集》中最为人熟知的是入选小学课本的《鹿柴》。“空山不见人,但闻人语响”前两句描述了山水之中人的常规主体观感,“返景入深林,复照青苔上”则跳脱了人的观感,是将阳光作为主体来描写感受,在习惯了西方主客体分离的审美范式的当代,人与阳光毫无违和感的自然切换是不易理解的,而这一切在中国传统文人的审美范式中则表现得如此自然[9]。一如《欹湖》中将白云卷动的青山、《竹里馆》中往来相照的明月,自然万物有了灵性,与文人可以自由交流,这一现象恰恰反映了一种被遗忘的自然观— —“物我交融”。无论是王维笔下人与自然的往来互动,还是辛弃疾“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的与山对问[10],都体现了中国文人与自然的整体交融关系,这与西方传统中人与自然的二元对立关系相距甚远。这种“物我交融”的天人关系,前可溯自《易传》“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”[11],后可联系至董仲舒首提、儒道释三家都有所诠释的“天人合一”[12]。既然人与自然可以相互共情,那么贤者“澄怀观道”和山水“以形媚道”本质上是同一途径。今天的我们不妨自问,当身处山水之中时,是否还可以毫无违和地与万物的视角自然切换,是否还有“料青山见我应如是”的感怀?若传统文人自然而然的天人关系已不可见,那澄怀观道的路径自然同样也不可见了。

2.3 俯仰自得,游心太玄的观照体验

《鹿柴》不仅体现了中国文人物我交融的自然观,还表达了文人创作时灵动的时空意识,一个“返”字,就反映了从宏观感受折返到细微体验的审美状态。中国传统文人从不会被基于透视概念的“孤立、静止、片面”的静观视野[13]限定,而是构建了一个“俯仰往还,远近取与”[14]的游观视野。如《斤竹岭》,首先从竹林中的人的视点描述了“檀栾映空曲”的竹林美景,紧接着腾空俯瞰“青翠漾涟漪”的竹林山景,然后再暗入商山道路,从樵人的角度描述林中的感悟。《北垞》则先描述了“杂树映朱阑”的垞上风光,又再飞高俯瞰“逶迤南川水,明灭青林端”的垞外景色。从透视的角度分析,没有足够的高度断然是看不到“明灭青林端”的南川水,而当高处俯瞰时“朱阑”又被杂树遮蔽,只有靠电影和动画才能表达的风景意象在山水画中依然能毫无违和感地体现,依靠的就是中国传统文人俯仰自得、游心太玄的观照体验。

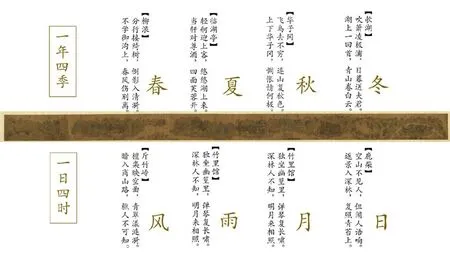

2.4 时空一体、循环往复的时空观

梳理《辋川集》的品鉴对象,我们会发现其中既包含了一年四季春夏秋冬的时空体验,又囊括了一日四时日月风雨的时空感悟。结合长卷的特定观览方式,《辋川图卷》可以看作一张可以与四季四时对应展开、永无完结且可循环往复观看的时空画卷。春可迎柳浪入清漪,夏可临湖对酒赏芙蓉,秋登华子冈看飞鸟凌霄怅然山色,冬临欹湖于萧声送别中瞥山卷云舒。在斤竹岭听风、竹里馆赏雨待月,于鹿柴追逐苔上日光,景应时变而循环往复于四季之中,而神跃于象外[15]。

宗白华援引沈括《梦溪笔谈》“以大观小”的概念来诠释中国传统山水画的空间结构,提出中国绘画不是面对实景画出局部的视野,而是以一管之笔,拟太虚之体,中国绘画真正描绘的对象是那无穷的空间和充塞在空间之中的生命(道)。同理,中国山水画家的眼睛不会固定角度仅关注一个透视的焦点,而是流动着飘瞥上下四方,一目千里,把握全境的节奏[14]136。基于宗先生对中国绘画空间结构的解读,我们可以体会到《辋川图卷》在空间与时间的有机绵延中可行可望、可游可居、时空一体、循环往复的时空观(图4)。

图4 《辋川图卷》与《辋川集》中的四季与四时意象Fig.4: four seasons and four periods of a day in Scroll Painting of Wangchuan and Poetry of Wangchuan

3 传统山水审美范式在中国现当代语境下的迷失与解构

通圣途径、天人关系、观照体验和时空观念等传统山水审美范式是文化阶层的“集体无意识”,影响着中国传统文化的方方面面,特别是在风景园林领域,传统山水观是传统风景观的内核,自然就是传统园林观的本质。而在现当代风景园林语境中,传统山水观正逐渐走向“看不见”的状态,这当然与承载着山水审美范式的自然与社会环境的演变息息相关,同时还可将其理解为对山水与风景园林之间紧密关系的遗忘与迷失的过程。下文举例三种“看不见”的成因,以期描述“看不见的山水”的现状。

3.1 实景的消逝

在辋川实景中体验王维笔下的意境是理解传统山水智慧的绝佳途径,只可惜如今对辋川现状进行考察,会发现一千多年前的辋川意境基本处于无迹可寻的状态。首先,辋川二十景的多处位置已不可证,对于辋川具体位置的考据至今已成为一个学术难题,主要表现在以下三方面。其一,辋川地形地貌的改变不满足构建山水的条件。近年来的城市化进程对辋川区域地形地貌的影响巨大,境内甚至有公路高架桥穿越,通过现存自然地貌准确感受山水意境自然无从谈起。其二,辋川四时之景的营造依赖于古代生态系统的稳定与和谐。辋川地区的生态系统已发生显著变化,现存生态环境和动植物资源与王维笔下的意境相差甚远,无法对应。其三,区域内无唐代园林和建筑遗迹留存,相关的考古发掘成果皆为普通民居遗存,无法与辋川园林相关联,王维构建的辋川园居生活已无实地可考[16]。辋川是众多迷失山水的典型,如绝大多数唐诗中描述的山水人居一样,只能供后人通过诗画中的描述进行想象,无法提供实景依据。山水实景的消逝是如今“看不见的山水”的直接与首要成因。

3.2 意象的迷失

山水园居意象的实体尺度越小,就越容易受到城市化等社会发展因素的影响,实景消逝的可能性就越大。当山水实体大到一定程度,人类活动就很难改变往昔的山水意象,如五岳等名山大川的山水意象能得以传承,但大尺度的山水意象依然有发展到“看不见”的可能,如潇湘八景。

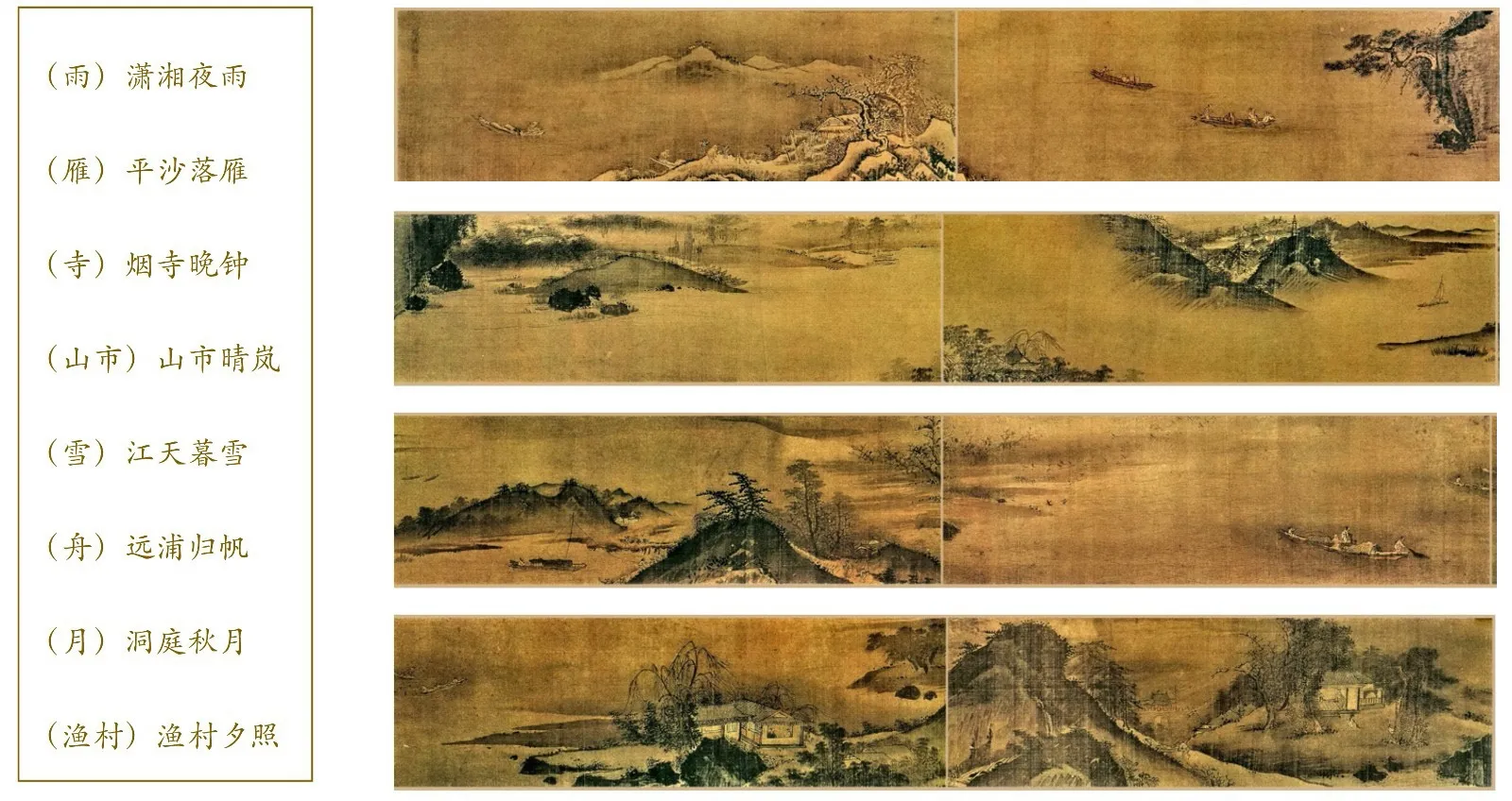

潇湘八景是湖南湘江流域的八大盛景,沈括的《梦溪笔谈·书画》中已有记载。潇湘八景作为诗画母题,为后世提供了丰富的创作和联想空间[17]。从传统潇湘八景的命名和张远《潇湘八景图》描绘的意象(图5)可以看到,潇湘八景的意象并未依据景点的具体位置来构建,例如“潇湘”“江天”“洞庭”都是对大尺度的浩瀚意象的描述,对“山市”“烟寺”“渔村”等具体景点的选择则是带有共性的景观意象,没有明确的地点指向。潇湘八景并非像西湖十景一样具有实地导游的性质,而是属于意境的一种品题,不受特定地点的约束。这种意境的品题意味着八种最佳的时空组合,意象的具体位置会根据时空条件的改变而变化,体现了整体品鉴潇湘风景的无限可能。上述不为具体地点限定、因时空组合而变的意象品题正是潇湘八景区别于西湖十景等其他山水意象的最大特色,也是潇湘八景作为山水画母题广为传播甚至远渡重洋对日韩山水艺术产生巨大影响的原因[18]。

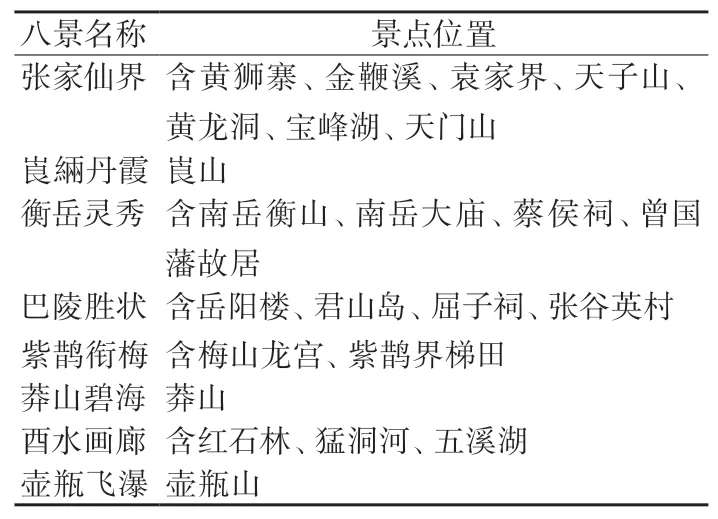

当我们带着传统潇湘八景的时空预设和意象品题来衡量当今的山水文化类新潇湘八景①,会发现新八景无一例外精准地与具体地点对应,而与传统潇湘八景的“雨、雁、寺、山市、雪、舟、月、渔村”的品题内容毫无关联(表1)。从文化景观角度而言,新潇湘八景的筛选标准更看重的是对洞庭湖沿岸景点的特征总结,而非对传统潇湘八景的文化传承。从潇湘八景的传承现状可知,传统山水意象变得“看不见”的原因还有一种,就是当代的人在风景管理和园林营造过程中对传统山水意象本质的遗忘,这是对传统山水审美意境营造过程的“具象化降维”,可将其看作是一种选择性的“看不见”。

表1 新潇湘八景及其位置Tab.1 location of the new Eight Sceneries in Xiaoxiang

图5 元·张远《潇湘八景图》长卷与对应的潇湘八景品题Fig.5 the name of Eight Sceneries in Xiaoxiang corresponding to Zhangyuan’s Scroll Painting of Eight Sceneries in Xiaoxiang

3.3 时空关系的隔断

相较于辋川而言,富春山居的山水意象要幸运得多,不仅《富春山居图》真迹尚存,而且富春江沿岸的风景保护得较好,《富春山居图》中的逶迤气息在游览富春江时依然清晰可见,在辋川实地难以感受到的王维的诗画意境的遗憾本应在富春山居中得以避免,但游览今天的富春江时,游客的感受却和黄公望笔下的富春山居意象不太一样:桐庐山、富春江小三峡、严子陵钓台等传统人文景点之间少了某种该有的联系;天目溪漂流、瑶琳仙境、垂云通天河等景点在人文气息上融入了探险猎奇;红灯笼、乡村家园等景点则充满了世俗情趣。我们不能苛责世俗情趣和要求今天的山水旅游必须要走曲高和寡的文人路线,但是今天富春山居的旅游形象和黄公望魂牵梦绕的富春山居出现了如此大的差异,还是值得我们反思。

黄公望在《富春山居图》题词中主要阐述了创作缘由和创作过程,没有对富春山水进行详细的文字描述,但黄公望《秋山招隐图》的题词则可作为对富春山水的文字描述的补充:“结茅离市廛,幽心幸有托;开门尽松桧,到枕皆丘壑;山色晴阴好,林光早晚各;景固四时佳,于秋更勿略;坐纶繙石竿,意岂在鱼跃;行忘溪桥远,奚顾穿草屩;兹癖吾侪久,入来当不约;莫似桃源渔,重寻路即借。此富春山之别径也。予向构一堂于其间,每春秋焚香煮茗,游焉息焉。当晨岚夕照,月户雨窗,或登眺,或凭栏,不知身世在尘寰矣!”在题词中我们发现黄公望对于富春山水的时空变化非常敏感,题词中关于时间的关键词贯穿全文,如:晴阴、早晚、四时、春秋、晨夕等。我们再回看《富春山居图》的创作过程,黄公望将画作带在身边,随行创作三四年有余,行舟于富春江上,观赏两岸山水有感随即在画上添笔,《富春山居图》有如画家的山水日记,质势交替[19],叠合了黄公望在不同时空中的山水感悟。《富春山居图》这一特殊的时空特性正是其作为山水长卷经典代表的重要原因。长卷这一艺术形式的重要特征就在于其显著的时间性,长卷需要观者左手徐徐展开,右手慢慢收紧,其中不乏重复出现的人和物,从而使长卷画面成为一幅动态影像。《富春山居图》的高明在于其笔触经年累月却又呈现出一气呵成的气韵,构建了一个气息流转、循环往复的山水世界,可以反复观赏。如果说王维的辋川山水的循环往复意象由诗画共同构成,黄公望的富春山水的循环往复仅靠画面就实现了。

从《富春山居图》的时空意象出发再看富春风景现状,各景点失去了贯穿始终、一气呵成的时空关联,犹如将《富春山居图》裁成一幅幅独立的《剩山图》,作为册页欣赏每幅都是佳作,可是却难以体现《富春山居图》的灵魂气息,这仿佛是将一部电影名作截成了画册来欣赏,可谓是一种抽离了时间的不自知的“看不见”。

4 小结:重新看见山水

本文选取了《辋川图》《潇湘八景图》《富春山居图》三幅可作为山水画范式代表的作品,探讨图中描绘的山水景象与现存实地风景的差异,得出三种“看不见的山水”形式:一、实景的消逝;二、意象的迷失;三、时空关系的隔断。上述三种“看不见的山水”现象反映的是传统山水艺术审美范式在现当代中国被遗忘的过程,可总结为:物我交融、澄怀观道的审美立场被遗忘,俯仰自得、游心太玄的观照体验被遗忘以及时空一体、循环往复的时空观被遗忘。以上三种审美范式被遗忘象征着山水作为“质有趣灵,以形媚道”的通圣途径被遗忘。

在当代风景园林语境中,中西交融成为常态,中国风景园林设计的发展尤其需要思考上述问题,被遗忘的山水观念恰恰是中西文化差异的集中体现。仅以一点说明随之而来的矛盾:在当代中国风景园林领域,以空间作为设计对象的现当代设计思想深入人心,中国传统园林风格和要素的应用成为潮流,而传统的时空一体、循环往复的时空关系却鲜有体现,人与景的关系是“看与被看”的相互割裂,遗失了物我交融的观照关系,更不用谈以形媚道和澄怀观道的修为追求。现当代中式园林设计中西方的空间逻辑加上中式的形式符号虽说有一定的时代意义,但对于中国传统山水艺术内核的遗忘不失为一种遗憾。

在中国,山水不仅是风景,山水是一种艺术观念,更是一种信仰,这种信仰以集体无意识的方式深埋于中国人心中,在合适的土壤生根发芽。本文选取“看不见的山水”一题,旨在探讨现当代国人与山水的关系的变化,山水仅仅是“看不见”或“被遗忘”,而非彻底消逝,是可以被寻回的。由本文所探讨的类型可见,在风景园林规划设计视野中,寻回与重构山水审美范式有以下可能的途径:一、从针对单一要素的保护规划到保护与恢复传统山水格局关系的保护规划;二、从对实物形式的追求到对情境意象的追求;三、从具象的景物营造到物我交融的意境营造;四、从追求观看体验到营造观照体验;五、从设计空间序列到营造一体性的时空关系。

文中所提到的传世的山水审美范式或许表面上因城市化进程或文化发展而消逝,事实上依然以看不见的形式存在于世间,或许当代人早已开始再造山水意象,只是不知道这象征的是山水而已。在世的山水究竟看不看得见,取决于眼睛,而不是画面。

注释:

① 湖南省旅游学会于2006年组织评选出新潇湘八景,将新潇湘八景划分为三大类,文中挑选了与传统潇湘八景关联最为紧密的山水文化类新潇湘八景进行比较探讨。