基于城市历史景观(HUL)的高校历史校园景观风貌保护更新*

卓智慧 刘 晖 ZHUO Zhihui, LIU Hui

0 引 言

高校校园是我国高等教育发展的重要物质载体,高校历史校园的校园空间可展现出我国近代校园规划、建设理念的发展历程,其校园景观风貌具有重要的历史、艺术、科学、教育等价值,至今已有多个高校建筑或校园旧址收录进全国重点文物保护单位名录中。随着历史校园的价值凸显,学术界、业界对历史校园保护的讨论焦点从文物、历史建筑逐渐扩展到包括空间肌理,景观环境等方面,对于历史校园进行整体保护的呼声也越来越高。历史校园属于文化景观遗产范畴,城市历史景观(historic urban landscape,以下简称HUL)①是文化景观遗产保护的景观方法,运用HUL的理论及方法,对历史校园进行保护更新研究,是探索历史校园整体保护的新思路。

1 文化景观视野下的历史校园

1.1 文化景观理念与城市历史景观方法

文化景观这一概念起初广泛应用于人文地理学、景观形态学等领域。随着遗产保护领域的理论与实践不断发展,人们发现,很多遗产兼具自然价值与文化价值,无法将其明确地归属于“文化遗产”或“自然遗产”两大范畴,于是,文化景观概念应运而生。1992年“文化景观”作为文化遗产的一个类别由世界遗产委员会正式设立,代表“人类与大自然的共同杰作”[1]。从此,景观正式进入国际遗产保护视野[2]。

文化景观类别的建立缘起于乡村景观,在它正式设立后的一段时间内,业界对它的讨论与研究仍多聚焦于乡村、聚落文化景观。但文化景观所涵盖的遗产类型远不止于此。文化景观所表现的是人类社会与聚落随着时间推移,在自然环境的限制或推动下,在社会、经济、文化等因素作用下产生的演变,包含了人类与其所处自然环境间的多重互动、持续影响[1]。

2011年联合国教科文组织通过了《关于城市历史景观的建议书》(Recommendation on the Historic Urban Landscape)(以下简称《建议书》),《建议书》中定义城市历史景观是文化和自然的价值及属性在历史上层层积淀

而产生的城市区域,它超越了“历史中心”或“整体”的概念,包括更广泛的城市背景及其地理环境。这标志着文化景观开始进入城市遗产保护领域[3]。《建议书》同时提出,在地方性城市战略中,运用景观法可以在兼顾自然遗产与文化遗产的同时保持城市的特征。在城市动态发展的背景下,以景观方法构建框架,将城市遗产保护与社会、经济结合,取得自然与建成环境之间的可持续发展。这种景观方法被称之为城市历史景观方法(the historic urban landscape approach)。2015年世界遗产委员会正式确定将“城市历史景观”作为一种文化遗产的保护方法纳入《实施世界遗产公约操作指南》(2013版)中,以指导世界遗产地提名、登录、保护与管理工作。此后,城市历史景观成为引领城市历史遗产保护的景观新方法。

1.2 作为文化景观的历史校园

国务院公布的前四批全国重点文物保护单位(以下简称“全国重点文保单位”)中,有与教育相关、或是曾经作为教育功能使用的建筑物(群)、有现在作为教育功能使用的建筑物(群),但没有一直以高等教育为主要使用功能的近代校园建筑物(群)(表1)。

2001年7月,国务院公布的第五批全国重点文保单位的名单中,未名湖燕园建筑、清华大学早期建筑及武汉大学早期建筑作为近现代重要史迹及代表性建筑位列其中。这是现以高等教育为主要使用功能的近代校园建筑(群)首次出现在全国重点文保单位名单中。此后,这类建筑(群)在第六、七、八批全国重点文保单位名单中大量出现(表2)。

从国际上关于文化遗产保护的发展历程及历年来国际重要纲领宪章的发布来看,其保护对象经历了从“建筑-地段-环境”的扩展,保护重点从建筑遗迹逐渐扩展到景观风貌。文化景观作为世界遗产委员会识别并认定的文化遗产下的特殊类型,是从动态、具体的文化角度来剖析和解读景观的生成、形态及意义, 强调人与自然的互动性[4]。

高校校园中文保单位类型从单体建筑到建筑群、旧址的变化,体现我国对校园遗产的保护范畴从单体建筑扩展到空间格局。学术界和业界对高校校园保护的讨论焦点也从文物和历史建筑逐渐延展到景观风貌。这是国际文化遗产保护趋势在国内校园遗产保护领域的具体表现。

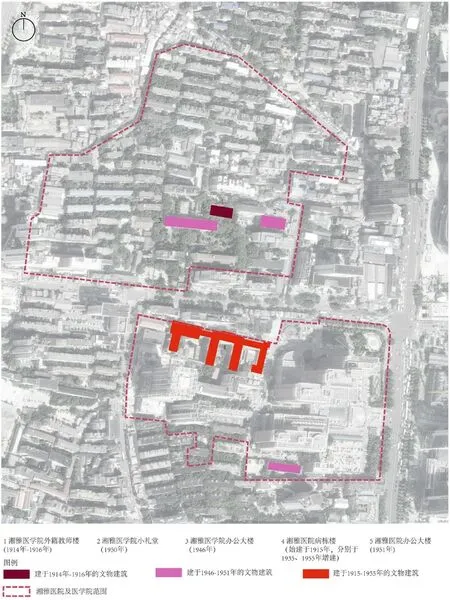

表1 与教育相关的1-4批全国重点文物保护单位Tab.1 from 1st to 4th batches of National Cultural Relic Protection Units related to education.

表2 现以高等教育为主要使用功能的被列入全国重点文保单位的校园建筑(群)Tab.2 campus buildings (groups) that are now listed in National Cultural Relic Protection Units with higher education as the main use function.

1.3 历史校园的风貌演变历程

教育机构是使教育制度能稳定实现的物质基础,而教育制度通常与社会性质紧密联系,因此,不同的社会性质、教育制度影响下的校园会呈现出多样的景观风貌。

高等教育在中国发展初期,尚没有校园规划一说。清政府在清末主导建设的四所大学均为沿用旧有建筑或在其基础之上改、扩建而成;教会早期以“布道”为重点开设初级学校,形式多为各差会修建的书院或是传教士的自家居所。当19世纪80年代教会学校将工作重点扩展至高等教育后,教会学校逐渐合并、升级。随着高等教育的发展,改、扩建的建筑物或修建的书院、民居已不能满足高等教育的需求,校园建设正式开始。初时的校园建设在选定新校址或决定在原址扩建后,仅注重于单个建筑物的形式,或是聘请外国建筑师设计,大多照搬、模仿国外校园建筑。随着建筑的不断增建,校园最终达到较为稳定的状态[5]。

1904年由Stoughton建筑师事务所设计的岭南大学校园规划是在中国大学中有资料可查的最早聘请建筑师进行校园总体规划的学校[5]。此后,校园规划概念开始在校园建设中逐渐流行起来,校园规划设计行业也从被外国建筑师“垄断”的状态到留学归来的中国建筑师在此领域占一席之地。自国民政府定都南京,提倡“民族本位”后,校园规划设计手法亦从照搬欧美大学模式逐渐向探索中西文化交融发展。在这个时期,大学校园的规划设计经历了从无到有的过程,校园形态也经历了从无序到有序的过程。直到新中国建立,全国校园的空间格局逐渐清晰。

1949年以后,在“全面学习苏联”思想的影响下进行了院系调整,全国四分之三的高校开展了一轮具有鲜明时代特色的校园建设;改革开放带来的城市快速扩张及高等教育的普及,一面压迫校园边界一面又要求校园提高自身容量,“内外夹击”下,校园又开始了一轮大规模更新、改扩建[6]。在这期间,由于缺乏对校园价值的准确评估和合理保护,致使历史校园的空间格局遭到破坏;同时,完全脱离场地文脉的校园建设破坏了历史校园的空间脉络结构,校园的历史风貌逐渐弱化。

1.4 历史校园的现状空间形态类型

历史校园自创建以来经历的每一个历史时期都在校园的物质空间形态、人文特征中留下印迹,校园的发展是一个持续、不间断的过程。从历史层积的角度来看,历史校园是多个历史时期景观风貌叠加形成的拼贴式校园。根据在历史校园景观风貌遗存的组成中,各历史时期的校园景观风貌遗存所占比重的相互关系,可进一步将历史校园归纳为“单一风貌主导型”和“多时期风貌杂糅型”两大类。除此之外,还有一些校园中仅遗留下了个别单体遗存,单体之间关联性也较弱,无法较为完整的展现校园的历史景观风貌,从空间分布角度,可将这部分校园称为“散点遗存型”历史校园。

由于景观风貌构成要素中,建、构筑物、道路、植物、公共空间等物质形态的历史层积属性较校园历史、活动、传统等人文特征更为明显,因此,本文对于历史校园现状景观风貌类型的划分依据围绕物质形态类景观风貌遗存展开。

1.4.1 散点遗存型

一些校园中仅遗留下了个别单体遗存,这些少量的单体遗存间关联性较弱,以展现自身的风貌与价值为主,无法呈现校园整体的历史景观风貌(表3)。

在教会大学引入校园整体规划设计概念前,校园的建设多由校方主导,以连续的单体建筑建设来达到校园空间格局的稳定状态,校园景观风貌各构成要素之间缺乏联系性;一些拥有校园总体规划的校园又会因为建设经费、周期等原因,仅实现了部分规划方案便叫停了建设进程;散点遗存型历史校园存在的最主要原因是由于历史校园建设于近代,在悠久的发展历程中,由于缺乏对校园景观风貌的保护意识,无视校园空间肌理、建筑风貌、景观环境的无序更新改造活动大量发生,最终幸存下来的个别单体遗存也已无法呈现往日校园中精彩的风貌景观。

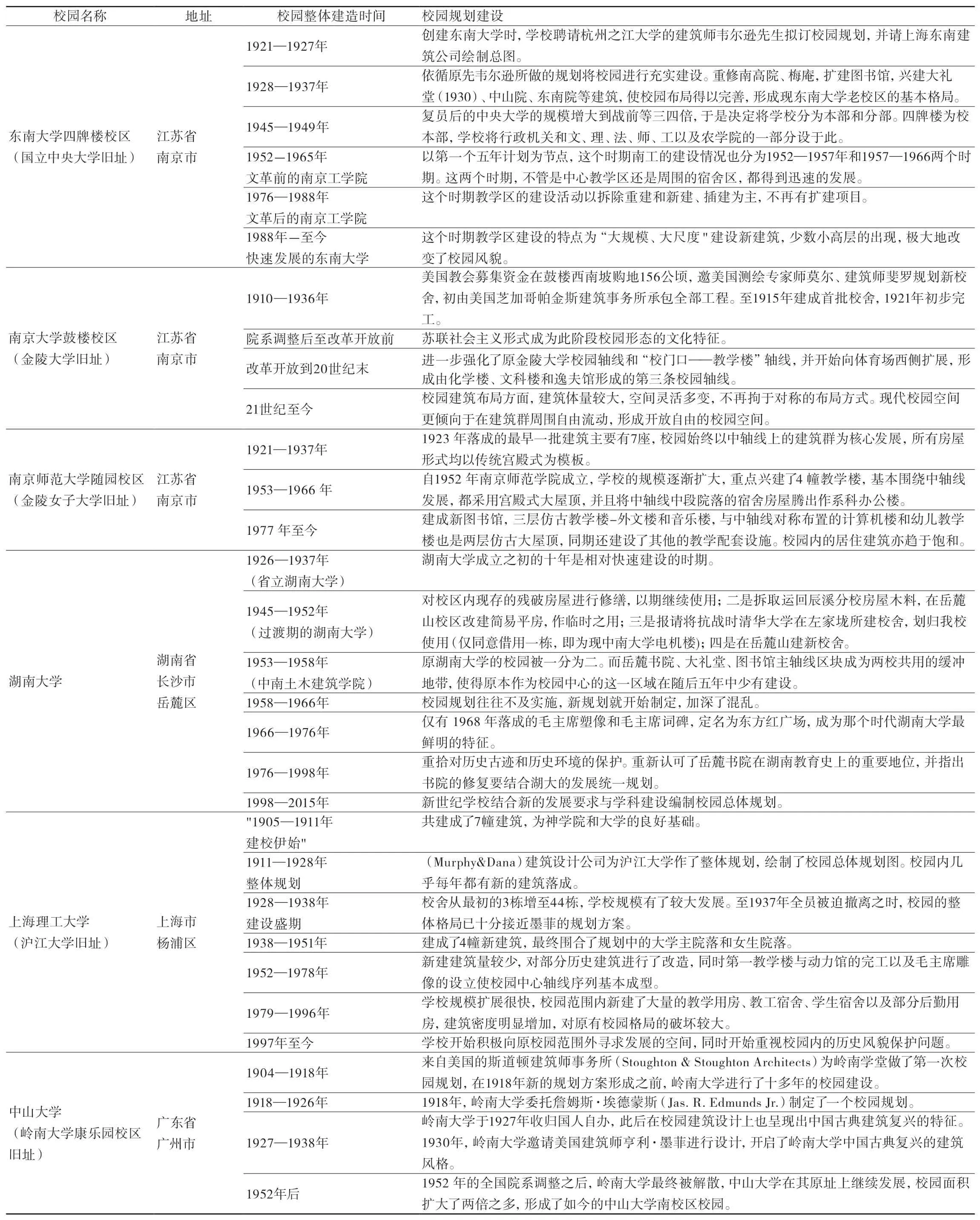

表3 “散点遗存型”历史校园分类样表Tab.3 historic campus classification of " Remains scattered type"

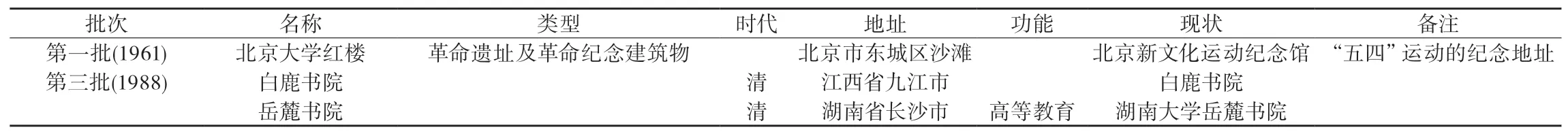

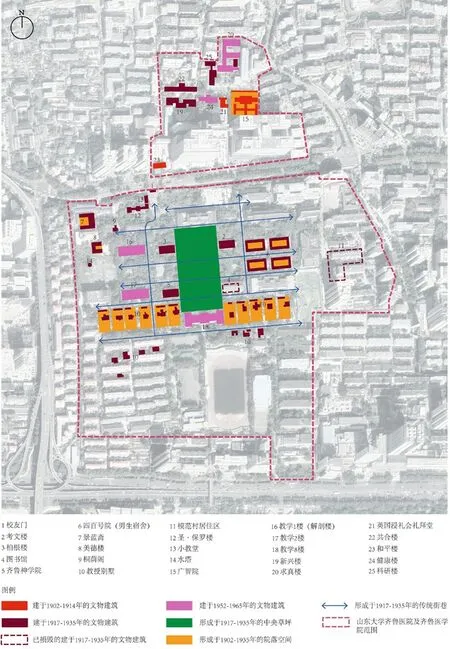

1913年“湖南育群学会”代表湖南省政府与长沙雅礼会签订共同创办医院和学校的草约,校园总体规划建设由墨菲与丹纳建筑公司承包。虽然由于湖南动荡的政治时局,规划方案设想的雅礼大学和湘雅医学院建筑群没有完全落成,但从史料及校友回忆,1916年第一期校园建设工程竣工时,已落成了寝室、礼堂、教室各一栋,教师住宅七、八栋,同时建成了足球场和椭圆跑道等运动场地[7]。至1921年陆续建成文理学院、附属中学、医院和医科学校的相关建筑[7]。但此后在北伐战争、抗日战争等动荡时局下,校舍遭到了严重破坏。遗留至今的景观风貌遗存仅为5处建筑遗存,分别是湘雅路南边湘雅医院病栋楼、湘雅医院办公大楼,和湘雅路北边的湘雅医学院小礼堂、湘雅医学院外籍教师楼及湘雅医学院办公大楼,校园中曾经的空间格局、景观环境早已无迹可寻。而余下的5处历史建筑间的微弱联系也随着校园空间不断地更新扩建而被彻底割裂(图1)。

图1 湘雅医院及医学院各历史时期景观风貌层积后的现状图Fig.1 the current situation of landscape character after stratification in different historic periods of XiangYa School of Medicine and Xiangya Hospital.

1.4.2 单一风貌主导型

历史风貌主要由某一历史时期规划建设的景观风貌遗存集中成片展现的校园,称之为“单一风貌主导型”历史校园(表4)。

少数校园建设能较真实、完整地实现规划方案内容,大部分校园在规划建设过程中会多次进行校园规划方案的调整。但在规划设计理念及风格统一的前提下,建成的校园空间呈现出各建筑物间联系紧密、景观环境协调统一、空间格局完整的景观风貌。这部分景观风貌在校园不断地发展演变进程中得到较好的保护,并成为校园历史景观风貌中的主导,是整个历史校园中最亮眼的景观风貌空间。

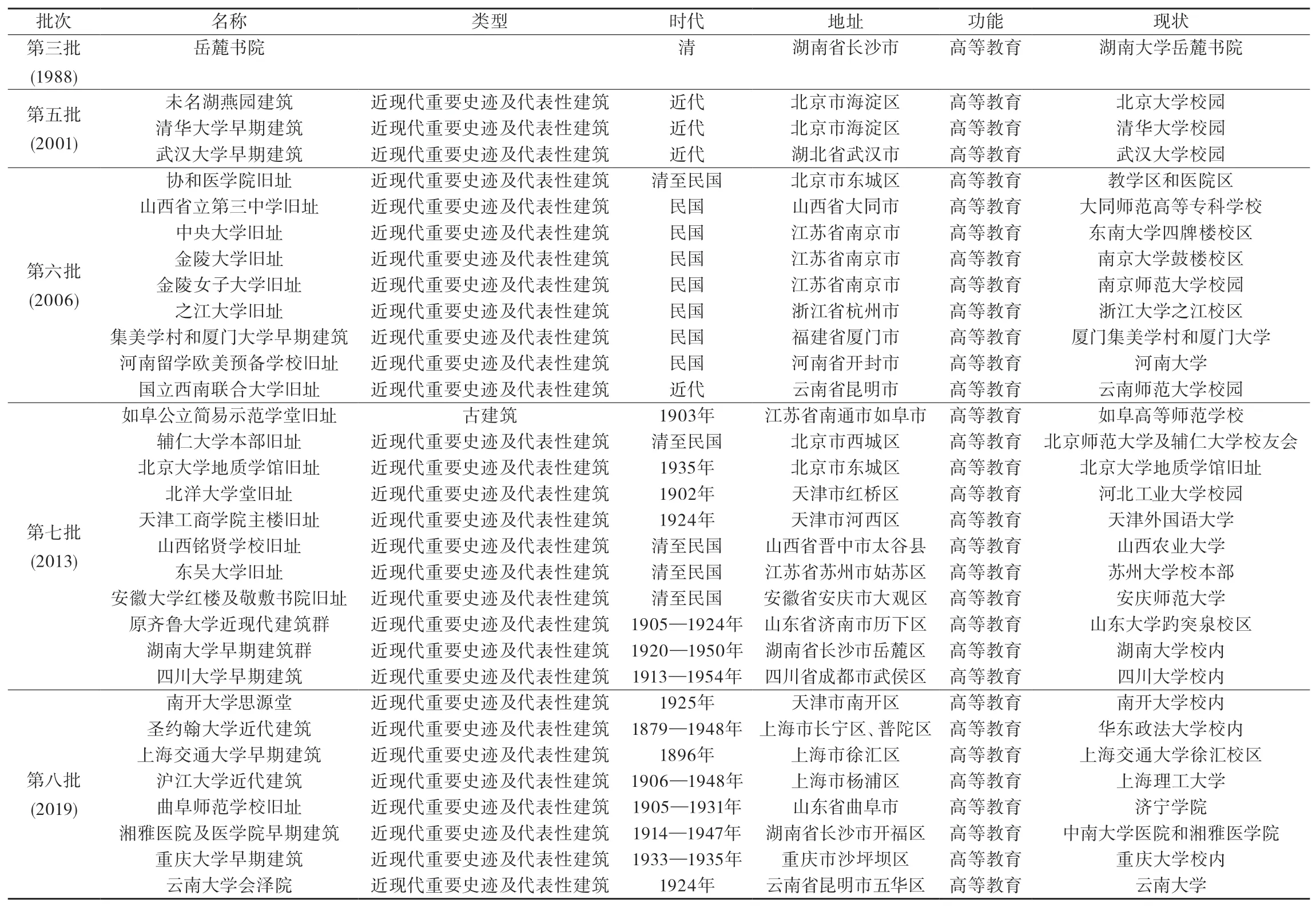

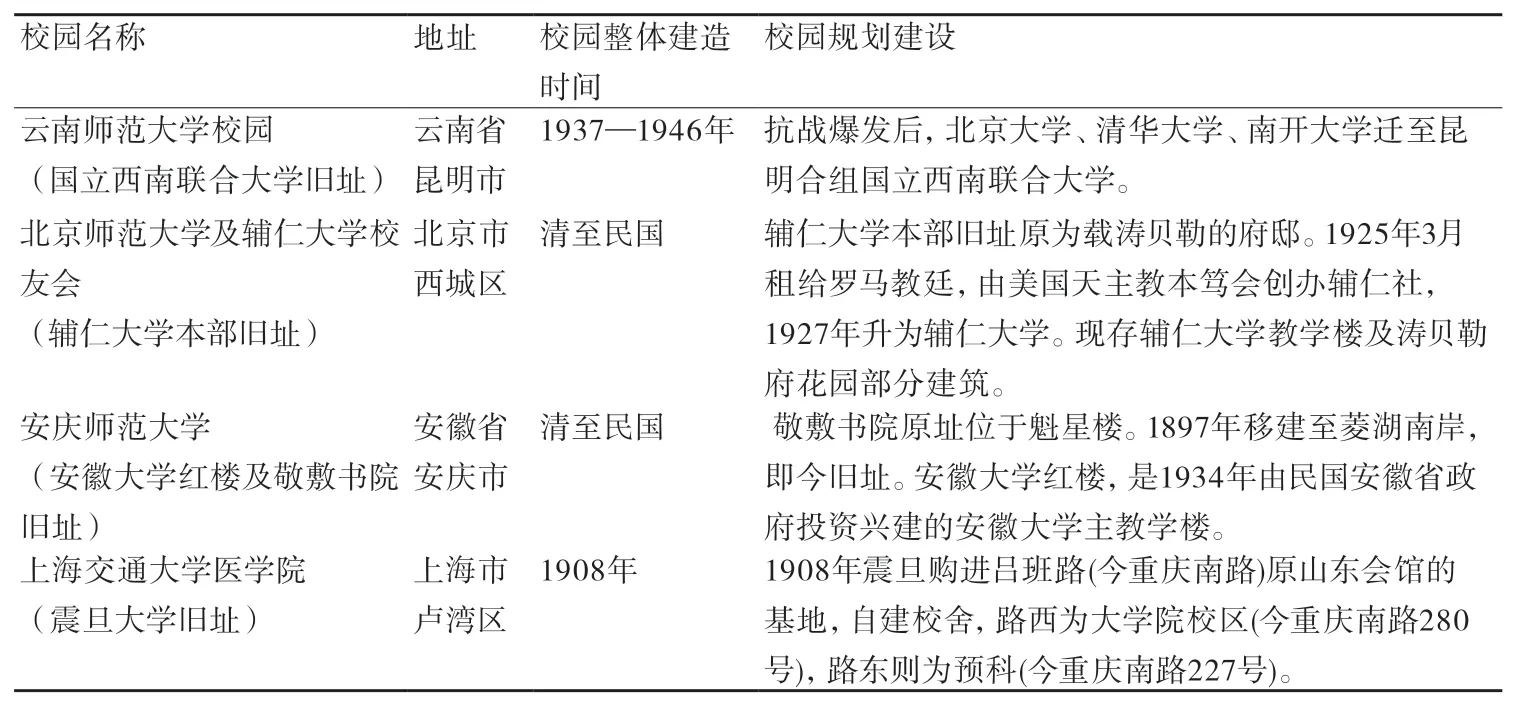

原齐鲁大学近现代建筑群现分布在山东大学(趵突泉校区)及齐鲁医院、医学院,是研究中国近代教育发展历程、高校校园规划与建设理念、建筑营造技术等的重要实证,其突出的历史、艺术和科学价值让齐鲁大学近现代建筑群名列山东省文保单位及全国文保单位名单之中(图2)。除历史建筑外,近代校园规划建设形成的“十”字形中央绿地、方格网状的道路肌理、传统街巷的空间尺度都得到较完善的保存,与近代教会建筑群共同形成校园中最主要的景观风貌特征[8]。

图2 山东大学齐鲁医院及齐鲁医学院的各历史时期景观风貌层积后的现状图Fig.2 the current situation of landscape character after stratification in different historic periods of Cheeloo College of Medicine,Shandong University and Qilu Hospital of Shandong University

1.4.3 多时期风貌杂糅型

校园中保存有多个历史时期规划建设的景观风貌遗存,各历史时期的风貌遗存在空间上呈现较为均衡的分布状态,展现了历史校园整体丰富而多元的景观风貌特征,这样的校园为“多时期风貌杂糅型”历史校园。

校园的规划建设受政治时局、社会意识形态、场地环境、建造技艺、经济支持等种种因素影响,一般而言,历史校园会经历多个历史时期的规划建设,从而达到校园空间的饱和状态。各历史时期精彩的校园规划建设为校园创造丰富的景观风貌,这些景观风貌在校园不断地发展演变进程中彼此间或是相互独立,时代特征分明、或是相互联系,延续风貌特征,最终形成层次丰富、风貌多样的历史校园。

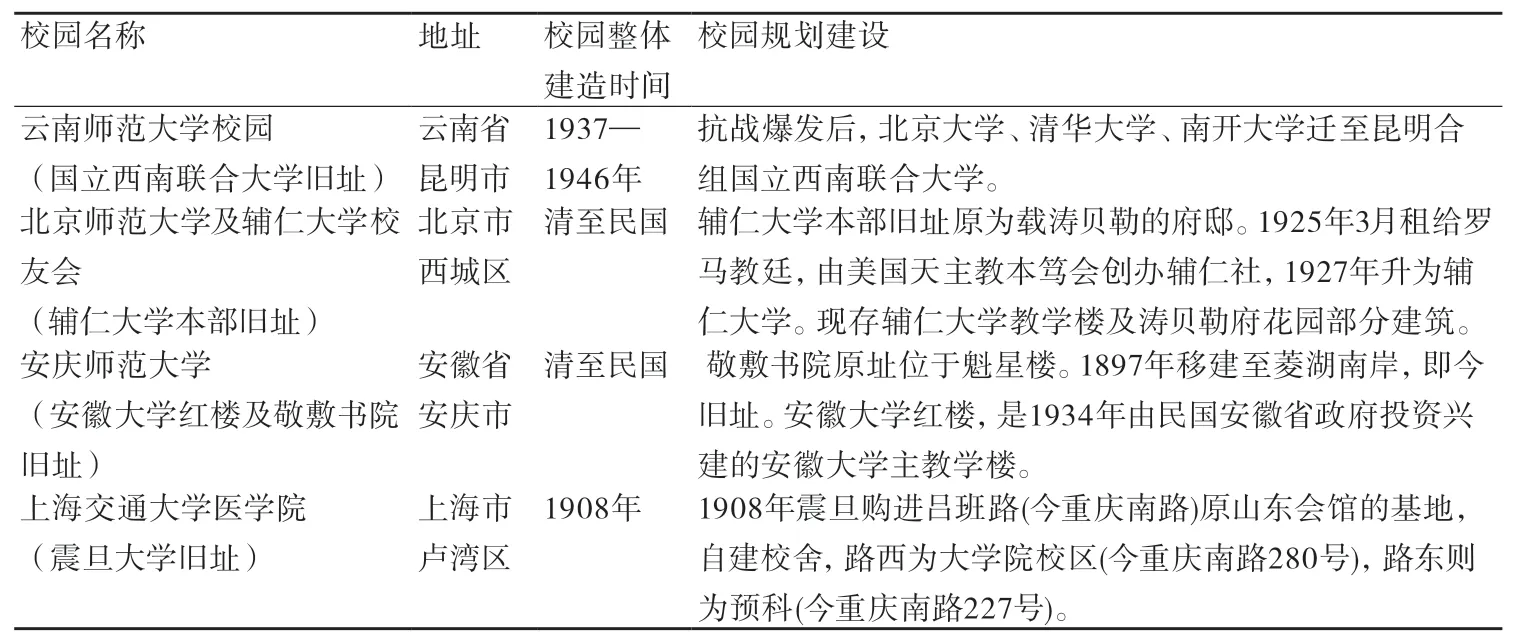

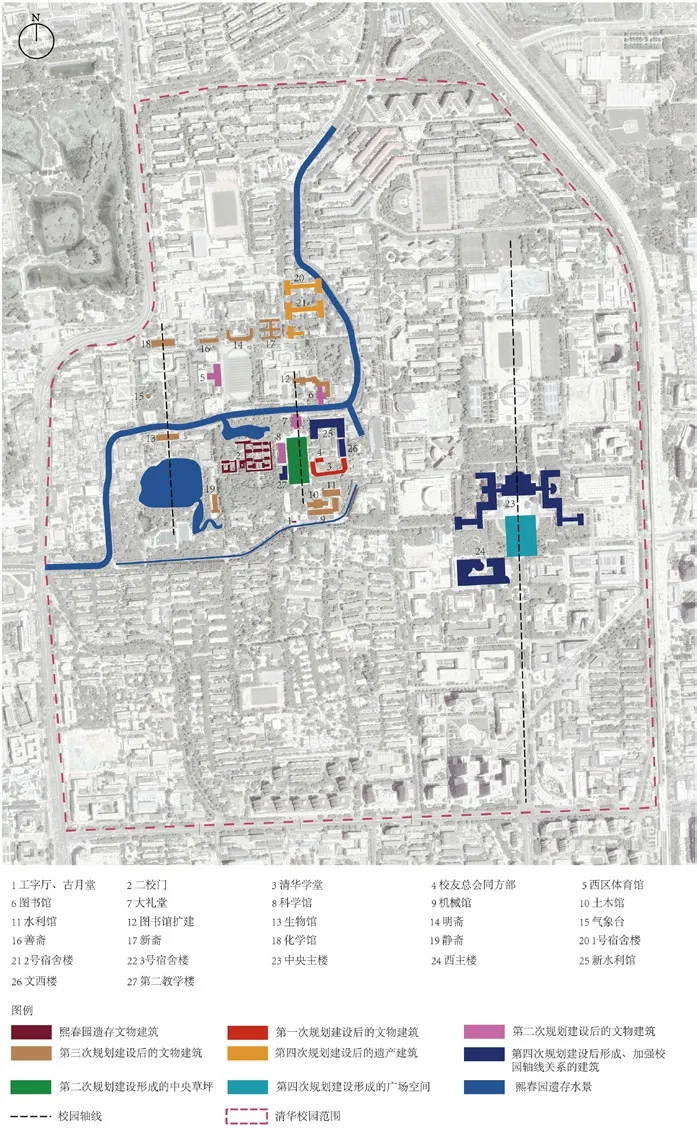

清华校园至今经历了9次完整的校园规划历程,其中1949年有三次,1950年代以后有六次。清华大学前身为清华学堂,原为北京西郊熙春园(后更名为清华园)。1909年至1911年清华学堂的前期规划建设由美籍奥地利承包商埃米尔·斐士(Emil Sigmund Fischer)完成,建设了清华学堂和二校门等建筑,同时完整保留了熙春园的山丘水系;1914年,墨菲(Henry K. Murphy)和丹纳(Richard H. Dana)为清华学校制定了一个完整的大学校园规划,墨菲设计的大礼堂、科学馆、图书馆(现图书馆一期)、体育馆(现前体育馆)也成为如今清华著名的“四大建筑”,同时,墨菲借鉴弗吉尼亚大

学的校园规划,在校园东部由礼堂、科学馆、学生宿舍等建筑围合中央矩形草坪形成Mall式空间布局;1930年清华大学建筑委员会成立,由杨廷宝主持清华校园的第三次规划,建成了生物学馆、气象台(天文台)、明斋、图书馆扩建这“新四大建筑”。1931年梅贻琦就任校长后,换由沈理源担任校园的主要设计师。直至1937年,清华校园内开展了大规模规划建设,但似乎并无规划方案的指导,校园处于“有建筑无规划”的建设状态[9]。此时的清华校园已形成了多个历史时期景观风貌并存的局面。1954年清华成立基本建设委员会,在蒋南翔校长主持下,校园开始“向(铁路)东发展,集中建设”。此次规划基本确定了清华未来的校园规模与建设方向,形成“东西并列”的校园特征[10]。后续不同历史时期的校园规划使得清华校园各轴线关系愈加明晰,校园的空间格局趋于稳定(图3)。

2 历史校园景观风貌的构成系统与价值内涵

历史校园是指,学校发展历史悠久,保存有多个历史遗存及丰富的文化内涵,能较完整地体现传统格局及历史景观风貌,为教育教学而建、现仍主要为高等教育教学使用的校园。

风貌是指一个地方的人文特征和地质风貌。景观风貌则是指场所空间中的原始自然环境及由人类活动创造的人文景观环境,具体呈现为有形的物质形态和无形的人文特征。

表4 “单一风貌主导型”历史校园分类样表Tab.4 historic campus classification of " single-style dominant type "

表5 “多时期风貌杂糅型”历史校园分类样表Tab.5 historic campus classification of " multi-style hybrid type"

图3 清华大学各历史时期景观风貌层积后的现状图Fig.3 the current situation of landscape character after stratification in different historic periods of Tsinghua University

历史校园的景观风貌由建(构)筑物、景观环境、空间格局等有形的物质形态与校园历史、传统、活动等无形的人文特征组成。随着人们在校园规划建设过程中赋予这些构成要素以特别的涵义,历史校园的景观风貌也便有了历史记录、科学艺术、情感记忆、场所精神等价值内涵。

2.1 历史校园景观风貌构成系统

2.1.1 物质形态

2.1.1.1 建、构筑物

第一,建筑物。建筑物往往是校园景观风貌中最引人注目的要素,其体量、尺度、比例、空间、功能、材料、色彩、组合方式等对校园景观风貌起着重要作用。[11]历史校园中保存着的不同历史时期建造的建筑,反映了时代、地域背景下的建筑文化、社会职能或特殊的历史事件和人物,是人们通过视觉体验就能深刻感知并产生情感共鸣的最直接的物质形态。根据价值高低,可将历史校园中建筑物分为各级文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑和其他建筑。

第二,构筑物。历史校园中亭、廊、花架、雕塑等构筑物除了具备一定的艺术特征外,多具有纪念意义。

2.1.1.2 景观风貌

第一,道路。道路作为校园规划结构体系的骨架,同时负担着校园内部各空间、校园与周边城市的交通联系功能,是校园使用人群日常生活中不可或缺的行为载体。道路系统随着历史校园一同形成发展,虽然道路的结构网络、断面形式、铺装材料等随着校园发展需求在不断演变,但道路的交通功能承载了使用人群长久以来的生活习惯,是重要的情感记忆载体之一。

第二,地形地貌。低丘缓坡、湖泊池塘等地形地貌组成了历史校园景观风貌特色的基底,是校园景观异质性、形态多样性的基础。校园的地形地貌直接影响着校园规划建设方案的设计和实施,进而影响校园空间格局、天际轮廓线等。

第三,公共活动空间。校园的公共活动空间包括校园的广场、运动场、绿地空间和从属于特定建筑物的外部活动空间。校园的日常生活场景及节日庆祝场景等都在公共活动空间中展开。

第四,植物。植物生命周期长,植物景观随四时变幻,以景观时序塑造场所观赏特性;自古以来,植物因其生长姿态、颜色等特性被赋予了不同的文化含义,以植物文化营造场所意境。植物对于校园人文环境、场所精神的塑造有着重要作用。此外,历史校园中有着许多比校园还要年长的古树名木,它们是历史校园沧桑变化的见证者,是校园珍贵的自然遗产资源,既具有生态价值,也具有历史文化价值,是校园中独特的景观要素。

2.1.1.3 空间格局

空间格局是一种宏观层面上的物质形态要素的空间分布和组织模式。由上述建筑物、构筑物、道路、地形地貌、公共活动空间、植物等要素组合形成的能体现校园规划思想和展现校园总体形态特征的集合体。不同的时代背景造就了不同特色的空间格局。历史校园在发展过程中,随着各要素的演变,其空间格局也在不断变化中。校园的空间格局不仅是各物质要素的集合体,同时包含了各要素内部、要素与要素之间的相互作用关系。

2.1.2 人文特征

在校园景观风貌的构成系统中,人文特征传承文化于无形,实现校园景观风貌从物态到活态的展现。无形的文化寄托在图影资料、行为活动、情感记忆等载体上得以保留传承,历史校园的人文特征可归纳为以下3个方面。

第一,校园活动。校园活动包括日常性普通活动和周期性特色活动。日常性普通活动发生在个人或小部分特定群体之中,周期性特色活动发生在更大群体、全校甚至包括校外的群体中。

第二,校园历史。历史校园在形成及发展过程中培育了大量的历史人物,也见证了许多历史事件的发生,因此,校园历史不仅记录着校园建立、发展的历史过程,也是对社会文化的保存和记录。除了记录在案的历史外,还有无数历史亲历者记忆中的历史,二者互为补充,共同展现校园鲜活的历史文化。

第三,校园传统。传统,是指世代相传的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度及行为方式等,体现了历史发展的继承性,包含有深刻的精神寄托。校园传统包括校园的校歌校训、教学实践方式,也包括传说故事、民谣、顺口溜等内容。校园传统集中反映和体现了校园的教学气质和精神风貌,体现学校的办学理念、文化底蕴、价值追求等内容,是校园精神的重要体现,也是校园师生身份认同感和归属感的重要载体。

2.2 历史校园景观风貌的价值内涵

自校园创建伊始,校园使用人群便与场地开始了连续不断相互作用。人群活动创造了各式各样的景观构成要素,形成校园独特的景观风貌,随校园发展,这些景观风貌逐渐孕育了多样的价值内涵。

2.2.1 历史记录价值

规划建设于近代的历史校园由于其存在时间跨度最长,且一直作为高等教育人才培养的机构,建校之后培育了众多近现代重要的人物,也成为众多近现代重要历史事件的发生场所,这些人物、事件记录在历史校园各景观风貌要素之中得以向后人展示。

2.2.2 科学艺术价值

自西方高等教育模式传入中国后,校园经历了3次外国建筑、规划思潮的涌入[6]。西方外来文化与中国本土文化之间也在经历冲突、篡夺、拼贴或复兴等互动方式后最终达成融合;中国校园规划建设经历了从无到有、从仅靠外国建筑师到中国本土建筑师大放异彩的过程。校园的建筑物、构筑物、道路系统、植物景观等景观要素的演变,见证了我国近现代校园规划设计理念、建(构)筑物、景观环境建设的审美风格和技术手段的发展。

2.2.3 情感记忆价值

人们在历史校园景观风貌的形成及演变过程中在历史校园之上经历了种种活动,这样的经验内化后形成了每个人的个人记忆,当个人在群体中彼此共享往事的活动及经验后,便逐渐形成了集体记忆。承载这部分记忆的某一历史片段中校园的景观风貌便成了人们寄托记忆的载体;“城市是靠记忆存在的”[12],意味着记忆在构建社会意义和社会认同感方面有着重要作用。因此,历史校园景观风貌与个人记忆、集体记忆相互作用,塑造了校园的文化特征,也形成了记忆拥有者对校园的地方认同感。

2.2.4 场所精神价值

历史校园的场所精神是校园的物质形态和人文特征在历史、地域等因素的作用下营造出浓厚的文化氛围,及校园师生、校友等群体在校园不断发展过程中逐渐形成的共同的价值取向所组成的。这样深厚的文化内涵可以令身处历史校园的使用者们跨越时空的阻隔与之产生共鸣,成为校园强大的精神支柱。

3 HUL 指导下历史校园的保护方法和更新策略

HUL首先承认城市的动态发展性质,历史层层积淀的文化及价值、传统和经验的积累都是城市动态发展形成的多样特性。在制定城市遗产保护方法和更新策略时,是与城市发展的整体框架统一考虑的。HUL并非是具体的保护手段,而是指导性方法。

3.1 动态保护方法与可持续更新策略

HUL指导下的历史校园景观风貌保护与发展框架的搭建分两个阶段完成。首先是对历史校园景观风貌各构成要素的价值评估。这一阶段内容的实现需要对历史校园景观风貌进行详细的历史层积研究和现状调研,同时对历史校园的判断和评估采用参与式规划方法集合利益攸关方共同商议,对历史校园中需要保护的构成要素及价值内涵达成一致意见。其次是根据第一阶段内容,将历史校园景观风貌的价值评估结果纳入校园发展战略中,提出相应的保护与发展策略,实现历史校园景观风貌成为校园发展的重要资源、校园发展也不会影响历史校园景观风貌的和谐局面。

运用HUL方法进行历史校园景观风貌保护更新时有以下4个要点[13]:第一,听取多方意见。历史校园的保护更新不应仅是某一方意志的体现,校园的师生员工不同人群(甚至包括所在地社区)面对历史校园的保护更新策略时都有各自的考量。听取各方意见,才能达成各方最大化共识,才能实现历史校园保护更新与发展的平衡。第二,加强监督管理。动态保护对监督和管理历史校园提出了更高的要求,定期记录并评估历史校园的保护情况,周期性更新历史校园的保护方法和更新策略,才能长久的延续校园历史风貌。第三,维护和重塑场所精神。历史校园具有的文化和自然属性决定了历史校园在一定程度上是会随着社会环境、自然生长不断变化的生命体,因此,历史校园的保护更新应在可接受改变中保护和展示其核心场所精神。保护和发扬历史校园的场所精神,不是重现校园曾经的空间形态,而是关注各价值载体在形成历史校园景观风貌中的作用,重塑历史校园的场所精神。第四,探索多方合作。校方可与社会公、私企业或机构合作,以减小校园更新给校方带来的资金压力。

3.2 不同类型历史校园的具体保护更新策略

3.2.1 散点遗存型

“散点遗存型”历史校园整体历史风貌弱的根本原因在于单体遗存在空间上被阻隔对话,缺乏整体联系,以至于仅能展现遗存自身的风貌及价值。面对此种情况,有几种策略:第一,当遗存间相距较远时,可以通过划定景观风貌协调区,扩大各遗存的历史风貌影响范围;第二,当遗存间相距不远,主要由于后期建设内容横亘在单体遗存之间,造成遗存间隔离的情况时,有3种保护更新策略:一、若后期建设内容与历史风貌有冲突,则采取拆除重建或拆除不建的整治方法;二、若后期建设内容与历史风貌没有冲突,则可以构建观景廊道等构筑物,搭起遗存间对话的桥梁;三、划定统一的景观风貌协调区,形成可以将各遗存联系起来的地段或片区。

3.2.2 单一风貌主导型

“单一风貌主导型”历史校园在某一历史时期的风貌遗存集中成片,风格突出,应首先加强保护并强调此片区的风貌特征,划定为核心保护区域,制定相应的保护规划,确保各价值载体的完整性;划定历史校园的景观风貌协调区、对协调区内的建筑高度加以控制;校园其他区域的更新建设应尽量仅在空间上与历史风貌保持联系,具体的风格特征、建造手法等则区别于历史风貌,保有当代特征,丰富校园整体的景观风貌。

3.2.3 多时期风貌杂糅型:

“多时期风貌杂糅型”历史校园的突出特点是其具备各时期历史风貌,且各历史风貌空间有较为清晰的边界,校园整体呈现出丰富多样的历史风貌和精神内涵。将各历史风貌空间划为各核心保护区域,同时,划定风貌协调区,扩大各区域的风貌影响范围。

除严格控制核心保护区域内的校园建设之外,对于风貌协调区内的校园建设可有2种保护更新引导方式:一、各核心保护区域的边界呈现逐渐消融的状态,在风貌协调区内的校园建设融合多样历史风貌特征;二、强化各核心保护区域的边界,凸显校园景观风貌的多样性,在风貌协调区内的校园建设风格明确,与相邻历史风貌空间融合。

对于风貌协调区外的历史校园其他空间的校园建设,应通过梳理校园各历史风貌的形成过程及发展脉络,发现个中规律并运用其中,使得校园历史风貌得以延续,呈阶梯式可持续发展。

3.3 历史校园未来空间形态发展趋势

当历史校园现址的开发已达饱和状态,校园不会再有大规模建设时,历史校园的空间形态类型会基本维持现状。

当历史校园现址的容积率较低、历史校园用地范围扩大、或通过对校园中与历史风貌相冲突的一般风貌空间进行拆除,为校园争取到未来建设的空间时,建设内容应具有当代特征,展现时代的发展变迁,延续历史校园文化脉络,从而校园具有多历史时期风貌,其空间形态向多时期风貌杂糅型演变。

从动态保护和可持续更新的方法策略可看出,历史校园的未来空间形态呈现向多时期风貌杂糅型演变的整体趋势。

4 结论与展望

根据历史校园中各时期价值突出的风貌遗存之间、及其与校园其他建设内容之间呈现的空间关系,历史校园有散点遗存型、单一风貌主导型和多时期风貌杂糅型三种类型。对散点遗存型历史校园的保护更新应注重扩大单体遗存的历史风貌辐射范围,加强各遗存间的联系;对单一风貌主导型历史校园的保护更新应在强调其现存独特风格特征的同时,保证当下及未来校园建设的鲜明风格;对多时期风貌杂糅型的保护更新应顺应校园历史风貌发展规律,延续校园历史文脉。结合历史校园的现状,及HUL指导下的动态保护和可持续更新策略可推测,历史校园的未来空间形态呈现维持现状或向多时期风貌杂糅型历史校园演变的整体趋势。

在HUL指导下,对历史校园进行详尽的历史层积研究、现状调研及价值评估,识别校园历史风貌的景观构成系统及价值所在,将校园的保护纳入校园整体或更大框架下的规划和政策中,提出可持续更新方法。在这过程中,应注意听取多方意见、加强监督管理、重塑场所精神、探索多方合作,实现历史校园景观风貌更好的保护和延续。

注释:

① Historic Urban Landscape目前在中国有多种译法,本文采用联合国教科文组织官方中文版的译法—“城市历史景观”(http://whc.unesco.org/en/guidelines)。