重庆主城区快轨过江隧道埋深设计标准的研究

代坤

(中铁第六勘察设计院集团有限公司,天津 300308)

0 引言

过江隧道纵断面关键剖面的最小岩石覆盖层厚度控制着整条过江线路的最低点标高, 直接影响江底隧道的安全与造价,同时对线路的坡度、两侧车站的埋深及后期运营的使用功能影响很大。重庆过江隧道的线路标高主要受行车允许坡度及隧道洞顶覆岩层厚度影响, 覆岩厚度过小会增加隧道涌水及隧道失稳的概率,从而增加相关措施费用。 增大隧道覆岩厚度则需要增大隧道埋深,使两侧车站埋深加大,出入口长度被动增长,服务水平降低,运营费用增高。由此可知,过江隧道岩石覆盖厚度的确定是同时兼顾安全性与经济性的优选问题,是水下隧道设计的一个重要控制指标。

关于水下隧道的研究中,宋超业等[1]、张克强等[2]、陈心茹等[3]分别采用地质分析、工程类比和综合比选的方法,对长大过海地铁区间的设计关键技术,包括工法选择、断面设计、防排水设计、海域复杂地质应对、耐久性设计、防灾通风及疏散等进行研究分析,总结了一定的设计经验。陈飞[4]针对长沙营盘路隧道湘江隧道特殊的地层,采用超前预注浆加固技术确保了开挖的安全,并分析总结了强风化板岩、卵石地层注浆堵水技术。翁贤杰等[5]通过对隧道开挖过程中渗流场、应力场、隧道涌水量、塑性区分布等灾害前兆突变信息的演化规律进行分析,总结了断层带突水突泥临灾预警的相关技术。本文结合重庆快轨一横线过江隧道具体工程进行研究,对重庆过江隧道的最小覆岩厚度进行了分析研究,以期对后期工程设计提供参考。

1 工程背景

1.1 工程概况

重庆快轨一横线线路出站下穿菜园坝立交后向东延伸,于重庆长江大桥东侧约680~830m 左右穿越长江(线路走向与重庆长江大桥基本平行),位于在建重庆轨道10 号线南纪门大桥东侧约350m,总图如图1 所示。

图1 总平面图

1.2 工程地形、水文地质条件

隧址区长江地段场地地貌属构造剥蚀浅丘地貌及堆积~侵蚀河谷地貌。 河谷宽约840~880m,地面高程152~169m。 河床宽缓,地形坡角约0°~5°。两岸阶地平缓,地形坡角0°~3°。拟建隧道过长江段两处工程构造部位地处重庆弧形褶皱束之南温泉背斜西翼,岩层走向北北西~南南东,岩层倾向105°~125°,倾角一般为5°~10°,层面结合差,贯通性好,为硬性结构面。 隧址区的主要地层为砂质泥岩,岩体较完整,岩体单轴饱和抗压强度5.3~7.1MPa,为软岩,结合当地相应经验,根据江底稳定性水源及透水情况进行适当折减,岩体基本质量等级可考虑为V 级。

长江是重庆市主城区的过境河流,在该工程拟建区由北西向南东发育,河面宽300~850m,三峡水库完全投入运营后,防洪限制水位145m(吴淞高程),枯水季低水位155m(吴淞高程)。

根据相关勘察钻孔水位观测、注水试验和压水试验试验成果可知:工程位于河谷地貌单元中,上部砂卵石层为强透水层,含丰富的孔隙水,渗透系数K=23.17m/d。沿线素填土层为中等透水层,渗透系数2.0m/d。 沿线粉质黏土层为微透水层, 渗透系数可取0.16m/d。 中风化~微风化砂岩为弱透水层, 砂岩的渗透系数0.095~0.114m/d。 中风化砂质泥岩为弱透水层, 渗透系数可取0.087m/d,微风化砂质泥岩为微透水层,其渗透系数可取0.050m/d。 虽然根据此次勘察水文试验结果,岩体为弱透水岩体,但由于基岩裂隙发育程度不均匀,裂隙贯通性差异也很大,基岩的富水性和透水性规律难以把握。

1.3 河床演变

(1) 河道条件

工程河段上起菜园坝,下至朝天门,长约7km。 枯水河宽一般为300~600m,主汛期洪水河宽一般为500~1000m,其中工程部位枯水河宽约400m(Q=2000m3/s),汛期河宽约900m(Q=54500m3/s)。

(2) 河道演变

穿江段位于长江上游干流, 河段深泓线沿程变化呈锯齿状,起伏较大, 多年来河底高程最高点与最低点差值基本在17m 左右,年际间深泓纵剖面有一定冲淤变化,除部分时段个别断面冲淤变化较大外, 一般在1.0m 以内, 断面深泓刷深和淤厚现象并存,该部位近期深泓线变化不大。

综上所述, 拟建工程部位受河床及河岸边界的约束较强,河床冲淤变化不明显,滩槽稳定。 根据Lacey 与谢鉴衡公式计算结果,得出当长江遭遇P=0.33%洪水时,河床最大冲刷深度为3.9m。

1.4 工程特点与重难点

(1) 本地可供借鉴的工程经验较少,如何选择安全合理的隧道工法及配套的机械施工设备是该工程研究的重点。

(2) 水文条件复杂,如何确定合理的隧道埋深是该工程研究的重点。

(3) 沿线边界条件复杂,隧道工程方案的可实施性及其对环境的影响是该工程研究的重点。

(4) 采取隧道过江,线路展线困难,车站埋深可能较大。 在确保过江段隧道安全施工的前提下,如何通过线站位选择,优化车站服务功能,是该工程研究的难点。

2 埋深影响因素

与公路、高铁等过江隧道相比,重庆快轨过江隧道对其埋深的影响因素有以下几个特性:

(1) 隧道断面

公路过江隧道断面由于规划车道、通风及疏散的要求,断面一般较大;高铁过江隧道受运营速度较快、车辆密封、区间较长等因素控制,区间断面一般比快轨断面要大。

(2) 纵断面坡度

最大纵断面允许坡度不同。 高铁允许坡度最小,公路与快轨相近,但公路过江段在满足一定条件下,可适当突破规范要求。

(3) 区间两端接点限制

公路隧道过江段两侧需要与地面顺接,对线路最低点及展线会有较高的要求;高铁由于区间较长,两侧车站一般距江边较远,拥有足够的展线长度;快轨由于站间距较近,受限于车站埋深,对过江段隧道的埋深有较大影响。

结合以上几个关注点,发现影响重庆快轨水下隧道最小覆土埋深的因素主要有以下两方面:

(1) 外因:施工区地质条件、围岩物理力学性质、岩体构造、裂隙发育情况、岩层隔水性能、水体深度、冲刷深度、抗浮要求、泊锚深度等。

(2) 内因:隧道施工方法(主要涉及钻爆法与盾构法,沉管与围堰由于周边环境及水文条件等本次不作研究)、 隧道结构形式及跨度等。

3 重庆一横线过江隧道最优覆岩(土)厚度分析研究

3.1 钻爆法水下隧道最小覆岩(土)厚度分析研究

江底隧道地质调查较为困难,影响隧道岩石覆盖厚度取值的不确定因素较多。 由于相关理论还不成熟,目前常用的设计方法主要有工程类比(挪威图表法、日本经验公式、国内顶水采煤经验法、隔水岩柱经验法)与数值模拟计算等方法[6-8],由于每种方法都有其独特的理论和前提条件,使用时具有一定的局限性,因此应根据隧道地质的实际情况,结合上述方法,通过综合比选来确定合适的过江隧道最小覆岩(土)厚度。

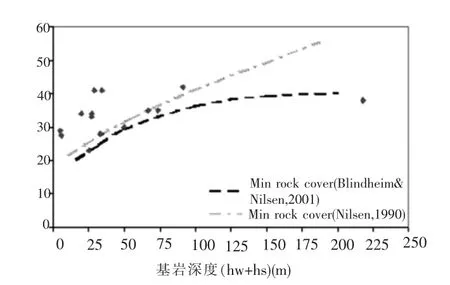

(1) 挪威图表法

挪威积累了大量修建海底隧道的经验, 主要根据岩层性质与水深来初步判定隧道的覆岩厚度。 水深与岩石覆盖厚度大致成正相关趋势 (图2)。 岩体性质的好坏对岩石覆盖厚度的影响也较大。

图2 最小岩石覆盖厚度与海水深度经验曲线

通过比选,可以得到挪威经验建议的重庆过江隧道岩石覆盖厚度:

①基岩岩性分析建议值

比较所选剖面的的基岩岩性与挪威已建海底隧道基岩岩性,根据水深与岩石覆盖厚度经验曲线,得到重庆过江隧道岩石覆盖厚度值。

②纵波波速分析建议值

比较所选剖面岩性的纵波波速与挪威已建海底隧道的纵波波速,分析得到重庆过江隧道所选剖面的岩石覆盖厚度。

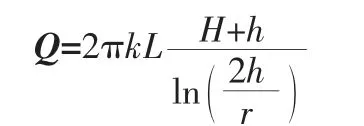

③基岩埋深经验曲线建议值

根据挪威海底隧道基岩埋深与最小岩石覆盖厚度经验曲线(图3), 得到重庆过江隧道所选剖面的最小岩石覆盖厚度。

图3 挪威1990年前与2001年前竣工海底隧道最小岩石厚度与基岩深度关系曲线

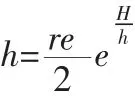

(2) 最小涌水量法

在确定的水位下, 结合实际的地质条件和隧道开挖断面形状, 一定区域涌水量最小时所对应的覆岩厚度即为经济安全的最小覆岩厚度。

具体公式如下:

式中:k——透水系数 (m/s);L——隧道计算长度(m);h——岩石厚度(m);H——水深(m);r——隧道半径(m)。

针对该工程准备修建的过江隧道, 式中隧道半径r、 水深H和隧道计算长度L是给定的值。因此可以得出最小覆岩厚度的范围值:

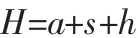

(3) 国内顶水采煤法

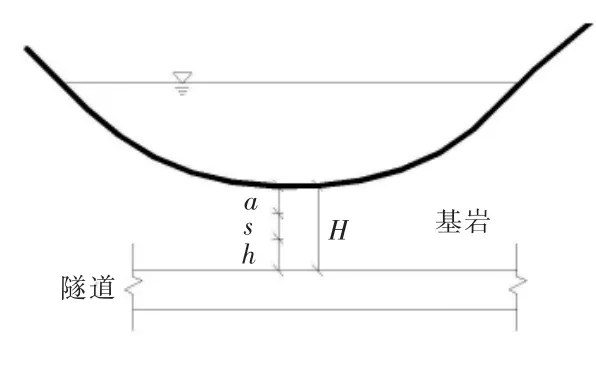

过江隧道最小埋深的确定与煤矿安全开采上限的确定相似。 最小覆岩层厚度应该大于裂隙带的厚度和保护层厚度之和(图4),具体公式如下:

式中:H——最小覆岩厚度;a——表面裂隙深度(岩层经验值取10~15m);s——保护层厚度;h——爆破扰动厚度 (导水裂隙带厚度, 可取100R,R 为炮孔半径)。

图4 顶水采煤法剖面示意图

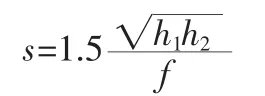

保护层厚度经验公式如下:

式中:h1——水头高度(m);h2——坑道宽度(m);f——普氏强度。

(4)隔水岩柱法

根据国内水下隧道实测数据回归分析, 总结了相关经验公式:

式中:hr——隔水岩柱高(m);hp——保护层厚度(m),一般大于10m;f——岩石硬度系数;B——隧道开挖宽度;H——隧道开挖高度;θ——岩石内摩擦角。

其中需要注意的是,不能将江底的强风化带及裂隙冲积层视作隔水层。 在探明地质条件后,该计算值可作为一定的参考依据。

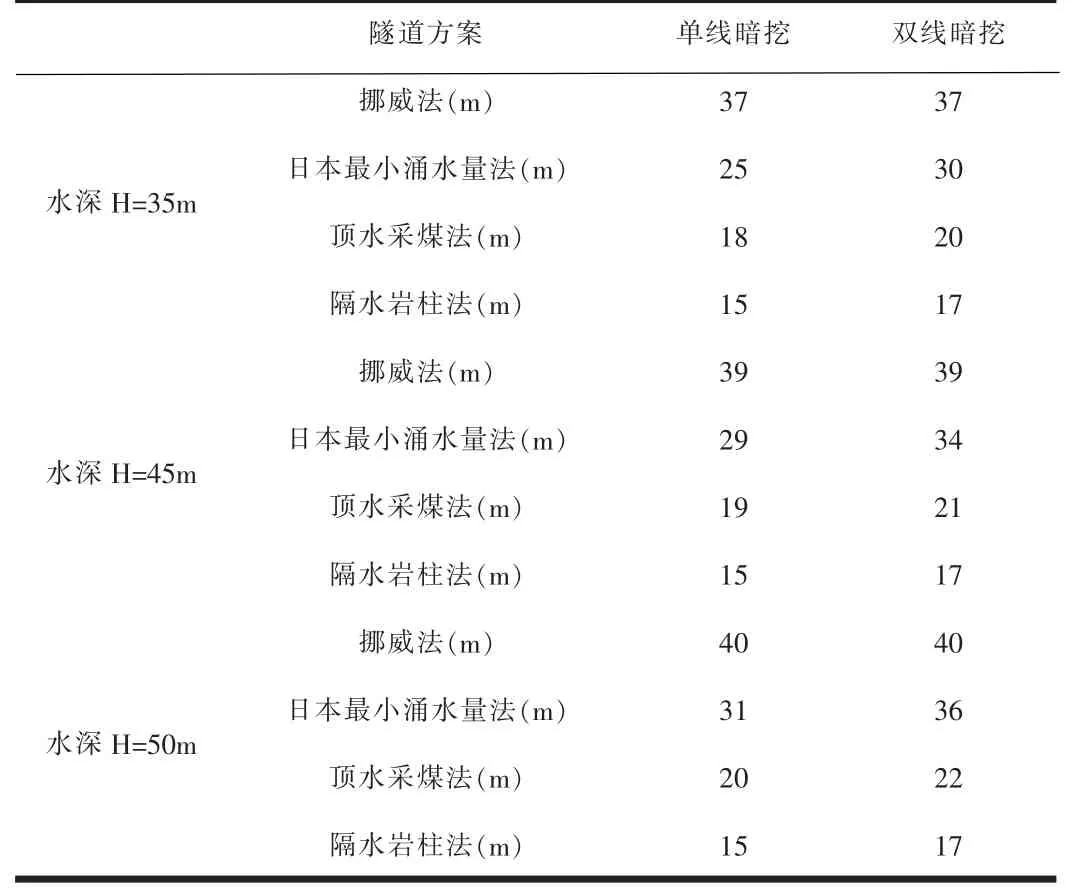

结合重庆快轨一横线过江隧道的断面形式、周边实际水文地质情况等因素,根据以上工程经验法,计算得出了不同水深情况下钻爆法过江隧道最小覆岩(土)厚度比选结果,如表1 所示。

表1 钻爆法过江隧道最小覆岩(土)厚度比选

综合比较各种方法的特点及其适用性, 并考虑相应工程特有的水文地质情况,初步拟定采用日本最小涌水量法,得出的结果作为重庆一横线钻爆法隧道过江时的最小覆岩(土)厚度。

3.2 盾构法水下隧道最小覆岩(土)厚度的确定方法

目前国际上对水下盾构隧道合理覆盖层厚度的选取上,并没有统一的准则。 通常做法是在工程类比的基础上,采用数值模拟的方式对其埋深的可行性进行论证。

从目前成功的工程实践来看, 去除江底松散透水层厚度,隧道覆盖层厚度多控制在1~2D 以上(D 为复合式TBM 直径),最小的覆盖层厚度可以在0.6D 左右,甚至更小[9-10]。该工程综合考虑线位、坡度、江底地形、地质、水文条件等因素,最小覆岩(土)厚度初步拟采用1 倍盾构直径。

3.3 抗浮工况对隧道最小覆岩(土)厚度影响

在考虑最大冲刷深度的前提下,过江隧道覆盖层厚度应同时满足施工阶段和运营阶段抗浮的安全要求,具体结果详见表2。

表2 抗浮计算结果

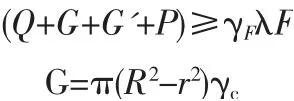

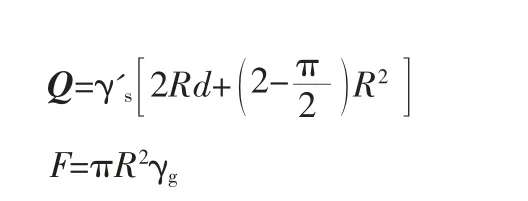

具体公式如下:

式中:G——单位长度管片自重;G′——内部静荷载;λ——浮力折减系数;P——隧道侧壁与地层之间的有效摩阻力; Q——隧道上部的荷载:F——每延米隧道结构所受浮力;γF——抗浮安全系数;R——管片外径;r——隧道内径;d——隧道覆盖层厚度;γc——衬砌重度;γ's——土体的浮重度;γg——水的重度。

3.4 其他因素对隧道最小覆岩(土)厚度影响

(1) 河床冲刷深度

为了确保在河床冲刷深度的最不利条件下,隧道的抗浮和结构稳定满足要求,需对河道的冲淤演变进行分析。 根据当地水文资料,河床冲刷深度按长江冲刷深度3.9m 考虑。

(2) 规划航道深度和锚击入土安全深度

根据相关规划资料可知, 隧道顶部锚击安全深度为1.5~2.0m,锚击深入土安全深度不是控制项。

3.5 初步工法与埋深的选定

在初步确定了不同工法、断面过江隧道的覆岩(土)埋深后,结合两端车站及线路的协调优化,通过对比分析,推荐采用双洞单线盾构法进行重庆一横线过江隧道施工, 埋深按冲刷深度下1D 考虑。

3.6 数值模型分析验算

根据初步拟定的过江隧道结构形式及合理埋深,利用数值模拟分析的方法,同时考虑水下隧道渗流应力场与围岩应力场耦合作用的情况, 通过对隧道施工过程中与运营期间多个断面的应力、位移、塑性区等进行分析[11],从而对前面初步选定的隧道最小岩石覆盖厚度做进一步的校验和调整。

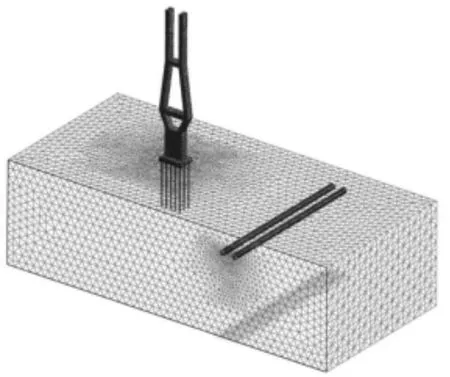

由于开挖导致二次应力重分布,过江隧道改变了初始地应力场的分布及地下水渗流场的分布。 应力重分布导致岩体结构变化,引起岩体中地下水性态的改变,而水的渗透力主要以静水压力(表面力)和动水压力(体积力)两种形式表现,两种力叠加作用的结果则使局部岩体引起劈裂扩展、剪切变形和位移,增加岩体的孔隙度和连通性,进一步改变岩体的渗透性能,最终影响岩体的稳定性。 该工程过江隧道穿越地层主要为中风化泥岩和中风化砂岩, 地下水赋存于砂岩层的裂隙之中, 渗透性以中等透水和弱透水为主, 结合周边轨道桥的相关资料, 对过江盾构隧道进行整体建模分析, 模型如图5 所示。

图5 过江隧道与周边桥桩模型图

由模型分析结果可以看出:(1)在隧道开挖之前,地下水保持平衡状态, 主要以静水压力的形式存在。开挖过程中,由于隧道洞周产生新的透水边界,理论水压力值为0,地下水开始向开挖边界处流动, 随着开挖工序全部完成及渗流时间的增加,地下水的状态发生较大的变化,在隧道周围较大范围内形成新的水压力区,洞周水压力逐渐稳定。 经过与开挖引起的岩体应力重分布区比较,水压力变化引起的应力重分布区比开挖导致的围岩二次应力重分布区范围大,由此可知,渗流效应引起的隧道承受水压力的变化对水下隧道结构受力影响较大,设计时应注意该方面的影响。 (2)水压力在隧道结构的受力荷载中占比较大,对隧道结构弯矩、压力、剪力值影响十分明显,由于隧道结构按压弯构件考虑,因此随着水压力的增大,结构配筋不一定线型增大,其并不一定是控制值,但是要注意,水压力的增大对结构抗剪强度的影响是十分明显的,不容忽视。 (3)根据计算结果显示,按前文分析选取的结合抗冲刷深度等各因素选取的盾构法隧道埋深,能够满足其结构受力要求,施工风险可控。

4 结论与建议

(1) 过江隧道设计的最小埋深要根据隧址区岩体的性质、隧道施工工法、隧道断面形式、水体深度、冲刷深度、抗浮要求、泊锚深度等因素综合分析研究,并最终通过考虑渗流应力等因素的数值模拟验算方能确定。

(2) 过江隧道的纵剖面设计应在不突破隧道最小埋深的前提下,综合考虑两端车站的埋深及线路纵剖极限值等情况,对线路纵断面进行拟合调整,并最终确定轨道过江隧道的覆岩(土)埋深。

目前,重庆主城没有交通过江隧道的实施案例,水文、地质以及河床冲刷专题研究成果等基础性研究资料不完善,工程实施安全风险较大,埋深选取问题还需在后期的工程实践中不断积累与总结经验。