西安碑林:金石不朽,典籍永存

王庆卫

西安碑林博物馆

碑林广场

一座亘古遗存的石板书库,见证着岁月长河中中华民族一次次在涅槃中重生和壮大,保存着国家民族血脉里永久传承的文化基因,阐释着何以中国、何谓中华的精神信仰。

帝都烟柳,笼罩着周秦汉唐的伟大和隽永。在古都长安的三学街区域,孕育出了千年碑林的文脉和传承。金石不朽,典籍永存,四千余种碑刻,四千余部古籍,构建成中华文明璨若星河中的重要支点,造就了九百三十多年历史的西安碑林。西安碑林,被誉为中国最大的石质图书馆和书法艺术的宝库,全国首批重点文物保护单位、第六批全国重点古籍保护单位,一个具有特殊人文情怀的5A 级文化景区。

肇建于北宋元祐二年(1087)的西安碑林,以深厚的历史底蕴和独特的藏品体系,成为中华文明传统文化的核心载体和民族精神的重要标识。庄严肃穆的西安文庙,满目琳琅的厚重碑林,现代开放的博物馆,三者完美融合为一体,散发着源远流长的文化魅力。文字书法,书写着中华民族的根与魂;文献典籍,记忆着博大精深的古老文明;篆隶真草,刻画着文人士子的不变衷心;三教遗珍,点缀着盛世气象的开放包容。

西安碑林的前世今生

西安碑林,是在唐末至北宋三次迁置唐代石经的过程中逐渐形成的。

第一次迁置发生在烽烟四起的唐代末期。壮士暮年,日落西山,先有满城尽带黄金甲的黄巢军攻克长安,接着凤翔节度使李茂贞占领京师,大唐长安的宫殿建筑损坏严重。唐昭宗为了远离危险的境遇,打算去太原获得李克用的庇护,谁知半途中被华州节度使韩建所劫持,被迫驻跸华州。李克用得知此事后,决定出兵攻打韩建,韩建无奈之下只好放了唐昭宗让其回归长安。当时,中原地区最有势力的军阀是朱温,他在平定黄巢的过程中逐渐壮大,并与宰相崔胤相勾连,内外互动慢慢掌握了唐廷的中央权力。在崔胤和唐昭宗合谋诛杀宦官集团的时候,事泄,唐昭宗被宦官挟持出奔李茂贞。在此情况下,被免官的崔胤引朱温入长安,重新迎回了唐昭宗。这样一来长安尽在崔胤和朱温控制之下,二人借机诛杀宦官三百多人,完全清除了宦官势力。崔胤和朱温彼此利用和被利用,矛盾逐步突出,最终以崔胤被杀而结局。

天祐元年(904)正月,残阳如血,最后一缕阳光照耀着曾经辉煌数百年的大唐皇都。朱温派部将寇彦卿强迫昭宗迁都洛阳,“令长安居人按籍迁居,彻屋木,自渭浮河而下,连甍号哭,月余不息”,长安城被彻底破坏,狼藉满目。是年八月,朱温派人秘密杀害了唐昭宗,立其幼子为傀儡皇帝。天祐二年(905)六月,朱温在滑州白马驿杀掉裴枢、崔远、独孤损、陆扆等朝臣三十多人,史称“白马之祸”,至此唐廷中央政府完全瓦解。天祐四年(907)四月,唐王朝正式退出了历史的舞台,朱温即皇帝位,建立后梁。朱温一进入关中,韩建即以华州相投,唐昭宗东迁后朱温以韩建为佑国军节度使、京兆尹,镇守长安。天祐三年(906),韩建改任青州节度使,离开了长安。后梁开平三年(909),镇守同华二州的匡国军节度使刘知俊叛梁投附李茂贞,朱温派刘鄩领兵征讨,刘知俊兵败西逃。朱温改佑国军为永平军,遂任刘鄩为永平军节度使,留守长安,以防备李茂贞东进。

北宋建隆三年(962)《重修文宣王庙记》载:

昔唐之季也,大盗寻戈,权臣窃命。地维绝纽,八銮迁胁于东周;天邑成墟,三辅悉奔于南雍。天祐甲子岁,太尉许国韩公时为居守,才务萁修,遂移太学并石经于此。

太尉许国韩公,即韩建。石经,包括石台孝经和开成石经。唐昭宗东迁后,长安毁坏严重,韩建基于防守需要,放弃了原来的外城,以皇城为基础缩建了长安城,如此一来务本坊就成为城外了,于是韩建把太学与石经移到了城内,不过具体位置还不清楚。第一次对石经等石刻迁置地点有明确记载的是在刘鄩镇守长安时,北宋元祐五年(1090)《京兆府府学新移石经记》云:

旧在务本坊,自天祐中韩建筑新城,六经石本委弃于野。至朱梁时,刘鄩守长安,有幕吏尹玉羽者,白鄩请辇入城。鄩方备岐军之侵轶,谓此非急务。玉羽绐之曰:“一旦虏兵临城,碎为矢石,亦足以助贼为虐。”鄩然之,乃迁置于此,即唐尚书省之西隅也。

唐尚书省西隅,大致相当于西安市北大街以西,北广济街以东,鼓楼以北,西华门街以南这一带,约靠近北广济街一侧。韩建任职长安不到两年时间,迁移石经工作可能没有全部竣工,刘鄩的迁置标志着西安碑林藏品源头的石经第一次真正意义上完成,韩建领前、刘鄩随后的唐代石经迁移,可谓是碑林历史的重要开始,奠定了碑林最终形成的基础。

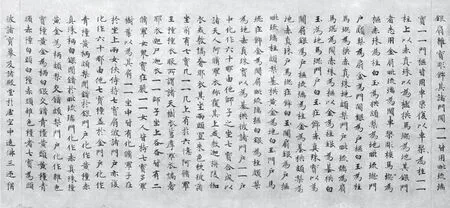

第二次迁置,是北宋元祐二年(1087)。元丰三年(1080),知永兴军府事吕大防将文宣王庙和京兆府学迁移至“府城之坤维”,即府城西南部。陕西转运副使吕大忠目睹唐石经立于低洼之地,很多已埋没腐壤,与其尊经重道的宗旨不合。于是将唐石经及“颜、褚、欧阳、徐、柳之书,下迨偏旁字源之类”的唐宋碑刻,一并迁移至府城西南部,置于七年前吕大防迁移过来的京兆府学的北墉。值得一提的是,吕大忠这次迁移石经,不仅改变了石经扑倒摧折的艰难处境,更难能可贵的是,还洗剔尘土、补锢残缺,加以陈列展示,碑刻数量初具规模,形成了一个由碑亭和碑廊构成的相对独立的建筑群落,西安碑林初步形成。

京兆府府学新移石经记

北宋时期,蓝田吕氏兄弟四人号称吕氏四贤。吕大忠,排行第一,皇祐年间进士,元祐年间(1086-1094)历工部郎中、陕西转运副使、知陕州,以龙图阁知秦州。绍圣二年(1095)加宝文阁直学士,知渭州,后徙知同州。吕大防,排行第二,北宋仁宗皇祐初进士及第,历英宗、神宗、哲宗三朝,元祐三年(1088)拜尚书左仆射兼门下侍郎,为相八年。元丰三年(1080),吕大防曾主持绘制并刊刻了《长安图碑》,以计里画方、二寸折一里的比例,刻画出唐代长安城之城郭、街道、坊里、宫殿、衙署及寺庙、道观、楼阁等,此举对于后人考订隋唐长安城布局大有助益。排行第三的吕大均和排行第四的吕大临则以学问知名。吕大均首创《吕氏乡约》,是古代最早见于文字的村规民约,推行乡礼,关中化之。吕大临学术成就最高,初师从张载,后追随程颐,一生著述颇丰,“通六经,尤邃于礼。每欲掇习三代遗文旧制,令可行,不为空言以拂世骇俗”,最知名者有《考古图》十卷,成书于元祐七年(1092),是现存第一本记录研究当时公私收藏古代青铜器、玉器的著作。

2006年至2009年,陕西省蓝田县三里镇五里头村西北2.5 公里处发掘了吕氏家族5 代成员的墓地,共清理出了墓葬29 座,时代在宋神宗到宋徽宗政和年间,其中成人墓20 座,婴幼儿墓9 座,出土遗物约665 件(组)。这批墓葬有一个特殊之处,即“空穴”的设置,集中在吕大忠兄弟辈的墓葬排列线上。空穴纵向分布在墓室之上,长方形,室内无遗物,一个作用可能是为了防盗,另一个作用可能是为了减压,以分解下部墓室的压力。吕大忠暨妻姚氏樊氏合葬墓编号为M20,处于吕氏家族墓园北部墓葬区自南向北第三排东数第三座,长方形竖穴墓道的2 重4 室墓,为夫妻三人同穴异室合葬墓。墓葬曾被盗过,留有墓志三方,记载了吕大忠夫妻的生平事迹。吕氏家族墓规划整齐、世代相序,这种墓地的结构和随葬品,都与蓝田吕氏的礼仪思想、文化传承和仕宦进取息息关联。元祐年间,吕氏兄弟势力达到了顶点,从吕大临《考古图》所展现出的吕氏在政治和文化上的影响力即可窥一二,正因为吕氏兄弟从开封到长安的政治地位,给吕大忠迁置唐石经和相关碑刻提供了巨大的支持,进而促成了西安碑林的形成。荣华富贵易逝,唯有贤者留名,吕大忠与吕大临兄弟二人一金一石的成就,正是元祐年间金石学兴盛的集中映现。

第三次迁置,在北宋崇宁二年(1103)。知永兴军府事虞策将文宣王庙、府学和唐石经及诸多唐宋碑刻迁移到了西安碑林的现址所在地,不仅建起“宏模廓度,伟冠一时”的庙学,还将“玄宗注孝经石台并文宗群经”,以及“蝌蚪篆隶,龟趺龙首之属”的诸多碑刻,安置在孔庙“宣圣殿后”,建成了一个被称之为“碑院”的相对独立的建筑群落。至此,一个以收藏和保护历代碑刻为目的的特定场所——碑林,终于展现在世人面前。北宋崇宁二年(1103)之后,孔庙、府学和碑林不再迁动,延绵至今。

唐长安遭遇的历史性灾难,让曾经被认为承载着王化之本、使鸿学巨儒顶礼的石经差点毁于兵燹,幸好在一批有识之士的多方努力下,唐石经结束了短暂的颠沛流离的命运,至北宋崇宁二年(1103)找到了理想的归宿。当然,碑林之所以能够在北宋渐成规模,与当时金石学的发展休戚相关。宋代是金石学在中国历史上发展的第一个高峰期,经过五代战乱礼俗破坏殆尽,北宋王朝需要维护统治秩序,恢复礼制,奖励经学,加上经济的繁荣复苏,古代的青铜器和石刻碑碣跻身于传统精英文化之列,成为文人雅士的主要关心对象。宋人热衷于古器物的搜集、整理和研究,时常进行与金石器物相关的聚会活动,加之统治者以此布政教化的需要,宋人对金石的关注遂成为社会上的流行热潮。在这样的时代氛围下,众多好古之士陆续将许多名碑法刻移入孔庙,与唐石经一起得到较好的保护,从而促成了西安碑林的落定以及日后的发展。

自韩建以唐长安皇城城垣为基础缩建长安城后,历经五代、北宋、金、元,新长安城城垣一直未变,“京兆府”的建置也一直沿用至元初,其后改为安西路、奉元路。明成化七年(1471),陕西巡抚马文升将长安、咸宁二县学,迁建于府学、孔庙的东西两侧,自此形成了一庙三学的建筑格局。有明一代,对西安孔庙、府县三学和碑林的整修共计11 次。另外,“碑林”这个称谓也是到了明代才真正出现在金石著作和碑刻题记上的。在碑林藏史维则书《大智禅师碑》的碑阴,就有明代李赞称之为“碑林”的题记。而金石著作中最早使用“碑林”一词的,则出现在赵崡《石墨镌华》卷首的“自叙”中:“余居近周秦汉唐故都,诸名书多在焉,西安泮宫碑林为最。”清嘉庆之后,“西安碑林”遂名闻天下,成为石刻渊薮之所。

随着21世纪的到来,西安碑林的发展也进入了新的纪元,形成了以孔庙古建筑群和碑林为中心,东有宗教类石刻艺术馆,西有陵墓类石刻艺术室的“一轴两翼”展陈格局。十八大以来,习近平总书记高度重视文博事业的发展,提出“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”的倡议。西安碑林抓住机遇、迎接挑战,开始了改扩建工程的筹备工作。2019年,酝酿已久的“西安碑林博物馆改扩建工程项目”获得国家正式批复并进入实施阶段。不久的将来,一座崭新的大型现代化展馆将出现在古城中央,承载着中华民族文化基因的历代宝藏将以全新的方式展现在世人面前,使其成为坚定文化自信、汇聚民族精神的珍贵财富,更好地肩负起实现中华民族伟大复兴的历史重任。

石头上的儒学经典

同纸张相比,金石不朽,是中华民族记忆深处的认识和情怀。儒学坟典的石刻化书写就成为了一道历史上的纪念碑,作为经典权威的官方昭示,竖立在都城内的教育核心之地。遍数历朝历代,中国的石经刊刻行为共发生了七朝八次,分别是东汉的熹平石经、曹魏的正始石经、唐代的石台孝经和开成石经、五代后蜀的广政石经、北宋的嘉祐石经、南宋的绍兴石经和清代的乾隆石经。

根据不同时代群经数量的不同,刻经数量也有差异,不过整体呈现出随时间推移经数越多的现象。书写时代石刻校勘经典的作用较为明显,进入印刷时期后石经定误文字的使命越来越小,更多的体现出政治文化的表达,所以七朝刻经,在文本流传史上发挥职责的主要是前面四次刻经。随着历史风云沧海无常,熹平、正始二经残亡严重,十不存一,而石台孝经和开成石经均完整保存到了今天,成为我们了解古代社会文化的珍贵见证物了。熹平石经和正始石经流散各地,目前均有数块残石收藏在西安碑林博物馆;唐代石经作为最早入藏的石刻臻品,奠定了西安碑林文献渊薮的重要根基。

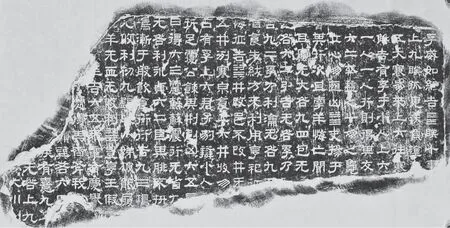

依稀的文字,在方方青石上流动。陈列在碑林展厅中的熹平石经《周易》残石,出土于20世纪20年代末的洛阳,是现存体量中较大的一块,主要内容是《周易》的卦爻辞。从形状来看,这块残石和上海博物馆收藏的两块残石属于一块完整石碑的上下部分,碑林藏石为下面的部分。完整的熹平石经总共46 方石碑,刊刻了《周易》《尚书》《论语》《鲁诗》《仪礼》《春秋》《公羊传》七部儒家经典,竖立在东汉洛阳的太学门前,总字数约20 万字。石经刊刻始于汉灵帝熹平四年(175),完成于光和六年(183),经文全部由隶书书写,故又称之为“一体石经”。

东汉末年,外戚、官宦交替专权。灵帝时期,以梁冀为首的外戚势力被摧毁,宦官专权尤为严重,导致士人清流被不断排挤、党锢之祸接连发生。在这时,发生了一件学子在铨选考试后贿赂官员修改考卷文本的事件,从此事可以看出统一经典文本、抵御古文经学的冲击,以巩固今文经学的学术地位已经成为摇摇欲坠的东汉王朝的重要文化措施。加上宦官专权的不利局面,汉灵帝想要在士人阶层中寻找一股新势力对宦官集团进行制衡,而要想得到士人的支持,最直接的做法就是通过刻经行动来表达其意愿。在这种背景下,光禄大夫杨赐、谏议大夫马日磾和中郎蔡邕等六人共同上书,倡议正定六经文字,镌刻立于太学门外,“以瓦屋覆之,四面栏障,开门于南,河南郡设吏卒视之”。

有言说熹平石经皆乃蔡邕所书,其实不然,石经文字数量庞大,书法风格亦成于众人之手,工拙攸分不尽统一。蔡邕以文名垂誉后世,但在刊刻石经过程当中,其实有他个人仕途追求的考虑。蔡邕得到灵帝的赏识是因为他的文学才华和家世,而他的经学造诣其实并不高,而且在刊刻石经三年(178)后,他就被流放朔方离开了洛阳,也就是离开了石经刊刻的事务了。熹平石经前后历经八年完成,大半时间内蔡邕并没有参与其中,于校经和书丹事恐未亲历,最大可能只是题写了碑额而已,以此推断的话,他在这个事件中的作用可能并没有史书记载的那么重要,熹平石经的刊刻只是为蔡邕坐拥艺林高位增添了砝码。同时,石经刊刻完成后在当时的影响力也没有后来流传的那么深远。东汉末年,古文经学已经成为学术发展的主流,经术深湛的古文经学通儒多居家教授,与蔡邕等人少有交涉,而熹平石经却选择了已如旧时黄花的今文经来刊刻文字,在当时并没有得到大多数读书人的支持,注定流为了形式化。

在石头上刻写经书的形式,首创于熹平石经,对后世影响重大。熹平石经第一次从国家层面确定了六经的官方文本,汉代今古文经学争斗多年,刊刻石经是有意识地去规范学术。以国家名义对经书文本做出选择,这是学术和政治之间体现出的一种权威化和标准化的特征。虽然石经的作用究竟有多大目前有不同的观点,但是客观目的是国家想实现文化的重新整合,为当时历史提供一个稳定的文化构建。从正字意义上来说,石经是从官方的角度,把隶书放到优于古文和小篆的地位,以此确定隶书作为规范汉字的地位和作用。这种做法是否合理暂且不论,重要的是它给出了一个终结争端的官方意见,而石经用字无疑成为国家意志的一种体现。熹平石经的刊刻,实现了社会权力在学术、文化和现实政治领域内的多向融通与互动,为汉末社会在一个较为稳定的文化构架上的继续延伸提供了重要的保障。

熹平石经刊刻完成第二年就爆发了黄巾起义(184),东汉政权岌岌可危。又过了五年(189),董卓之乱爆发。随后袁绍讨伐董卓,董卓失败后挟持汉献帝西逃长安,驱使洛阳百万人随行,临走前士卒大肆烧掠,不可避免会破坏石经。曹魏建立,很快被西晋所替代。西晋永嘉五年(311),永嘉之乱爆发,匈奴攻陷洛阳掳走了晋怀帝,西晋很快灭亡。经过五胡十六国时代的战乱,439年,鲜卑拓跋焘统一北方后,地方官员为了重建破坏多年的洛阳,很多石经被拿去做建筑材料了,并且还把石经砸掉用来修筑佛塔以资供奉。北魏灭亡后东西魏对峙,东魏定都邺城,高欢等人意识到石经属于最高文化的象征,于是下令将残存的石经运到邺城,用来和西魏争夺文化的正统性,可惜在运送的过程中,不少石经又散失亡佚了。待北周确定政权后,又把石经从邺城重新运回到了洛阳。隋文帝定都关中,开皇六年把石经搬运至长安。到了唐太宗时期,魏徵复重新整理熹平石经,此时保留下来的已经不足十之一二了。

《熹平石经·周易》残石拓片

宋代以后,偶尔有石经残石发现,到了民国时期大量出土,而且私人收藏比较多,如罗振玉、王国维等都曾得到过石经。西安碑林博物馆收藏的这块石经残石亦出土于1931年,当时恰好被到洛阳开会的于右任先生花4000 块大洋所购买。4000 块大洋在当时有多少购买力呢?1933年,北京的西交民巷、王府井大街、正阳门大街和大栅栏这四处最繁华的地带,每亩地价不过2000块大洋。1935年底,思乡情深的于右任决定将自己收藏的鸳鸯七志斋三百多种碑志及一方汉石经残石捐给陕西。于右任所说的“汉石经残石一方”,指的就是这块珍贵的《熹平石经·周易》残石。后来经过陕西省政府与西安碑林监修委员会商定,将于右任捐献的碑石安置在西安碑林保存。熹平石经残石由于价值珍贵,专门委托陕西考古会委员长张鹏一保管。然而,随着“七七事变”的爆发,残石的命运也卷入了抗日战争的滚滚洪流之中。1938年3月,日军占领了山西大部分领土,多次出动飞机轰炸西安,随时准备进攻陕西。张鹏一等老一代碑林人把大批珍贵碑石拆下,装入麻袋深埋地底,或者采取砖砌、泥封等方法保存。甚至为安全考虑,张鹏一又将石经挖出亲自运回老家保存。新中国成立后,1952年陕西省文管会方重新运回安置在碑林,至此这块残石漂泊的生涯才终告结束。

熹平石经零落了千载,现在残石被分散收藏在故宫博物院、国家博物馆、国家图书馆、上海博物馆、西安碑林博物馆、河南博物院、洛阳博物馆等多家单位,甚至还有部分流散到了国外。我们期待或有一天,这些残石可以再度团聚,重新散发出昔日的荣光。

古代立碑是一件重要的事情,尤其有着特殊政治内涵和针对特定人物的石碑更有着非比寻常的纪念性意义。纵观西安碑林博物馆所藏的四种儒学石经,无不透视着历史政治和文化传承的双重作用,二者组成双螺旋的互动模式,推动着一次次的石经刊刻,使之成为中华文明根基深处的文化基因和永恒动力。

动物雕刻中的汉风唐韵

汉唐时期,石头上的动物造型,既是族群圣化与政治秩序的表现,也是中原文明与域外文明交流的象征,它们纵横交错,身姿多异,在一定意义上重构着汉唐帝国欧亚视域中的人文地理格局。古代动物既有自然属性,也深刻地烙印着人类活动的痕迹。在古代社会中,动物蕴含的文化象征意义,经常被用来构建政治权力和意识形态,因此,在军事和外交领域中,各类代表性动物的身影时有呈现。

1.东汉石兽

西安碑林石刻艺术室有一对精妙绝伦的东汉石兽,这对石兽很可能是东汉帝王来咸阳拜谒西汉帝陵时镌刻而成的。石兽阔口圆耳,瞪目利齿,昂首鼓胸,颈部刻有鬃毛,跨腿巧步,身体光滑柔顺,长尾抵地,从头颈、背脊至尾部形成流畅的曲线,躯干矫健挺拔,四肢强劲有力,极富动感。左侧石兽有长须垂至胸前,左前足向前迈步,右侧石兽右前足迈步,二者形成对称的左右平衡视角。

狮子是域外动物,中国人并不完全熟知,所以经常把认知中更熟悉的老虎造型与之结合,塑造出所谓的狮虎兽造型,西安碑林的这两件石兽很可能就是这样产生的。东汉石兽一般分为无翼无角石兽和有翼有角石兽两种,无翼无角石兽数量较少,西安碑林博物馆收藏的这两件石兽均呈现出圆耳无髯、虎爪锋利的类虎形象,背部线条慢慢向后延伸,将后腿和臀部的力量聚集到一处,有着某种写实的风格。

东汉石兽之一

大夏石马

2.大夏石马

石马前肢腿屏上有“真兴六年”“岁在甲子”“大将军”等字样,“真兴六年”是大夏国的年号,据此可以判断,石马是赫连大夏国的遗物。在人们的普遍认识中,赫连夏被视为五胡十六国之一,但赫连夏与其他国家既有相似性,又有很多本质的不同。其实,赫连勃勃所属的铁弗部和北魏拓跋部在历史进程中起着极为相似的作用,二者均兴起于代北漠南之境,主体人群都是匈奴和鲜卑的混合族属,它们都在塞外完成政治体的孕育,立都也都在传统中原王朝的北境地带,具有浓厚的内亚北族色彩。可以说,五胡时代灭亡的号角吹响于赫连夏,而完成于拓跋魏,从这个角度来看,赫连夏占领关中在中国历史上就具有了特别的意义。

赫连夏留传的遗存不多,具有纪年性质的文物尤为少见,更以大夏石马最具代表性。大夏石马通高约2米,采用线刻、浮雕和圆雕相结合的雕刻手法,既保持了雕塑的厚重感和饱满度,又具有一定的绘画效果和装饰效果。大夏石马的造型特征处于汉唐之间,明显承袭了霍去病墓前马踏匈奴的艺术形式,同时也具有独特的表现手法,在采用直立式造型样式的基础上,在石马腹部和基座部分使用镂空技法,使整个石马散发出一种飘逸的轻盈感,呈现出饱满的生命力。

3.昭陵六骏

昭陵是唐太宗的陵墓,坐落在陕西省礼泉县城东北的九嵕山上,地势高耸、雄伟壮观,是“唐十八陵”中规模较大的一座。在昭陵北司马门处,神道左右两侧共有六块石屏,一屏一马,镌刻着太宗生前最钟爱的六匹坐骑。从南向北,西侧依次是飒露紫、拳毛䯄、白蹄乌,东侧依次是特勒骠、青骓、什伐赤。太宗对这些战马感情颇深,曾于贞观十一年(637)下令,“朕所乘戎马,济朕于难者,刊名镌为真形,置之左右”,故此,昭陵六骏流传于世。据说,六骏图案由初唐著名画家阎立本起样,之后,由其兄工艺美术家阎立德指导良匠采用高浮雕技法刻成,太宗曾亲自为每匹战马撰写赞词,由欧阳询将赞词书丹于石屏之上,可谓集万千荣耀于一身。

昭陵六骏邮票

唐代《菩萨见宝三昧经》卷二,长868 厘米,高27 厘米(西安碑林博物馆藏)

对于昭陵六骏的刻立原因,学者观点有四种:一、从六骏来源、名称、陪葬习俗乃至“六”的特殊含义来看,昭陵六骏与突厥习俗密切相关;二、昭陵布局和长安城的布局十分相似,太宗在昭陵北司马门放置六骏,正符合宫城北侧有六厩的设置;三、昭陵制度源自汉代,六骏的设计融合了霍去病墓前石雕和北魏永固陵青石屏风的做法,并按照六骏象征五方五色的观念,以其象征大唐帝国的疆域;四、六骏是太宗为自己营造的纪功碑,籍以书写战功,进而确立帝王身份的合法性,而六骏的设立似乎可以从波斯萨珊王朝的类似做法中得到启发。不管何种缘由,昭陵的整体格局都是太宗把自己作为皇帝兼天可汗的形象化为永恒的一种外化表现,同时又展示了帝国秩序中的天下观念。

六骏石刻是英雄时代的象征,只可惜,六骏中保存最好的飒露紫和拳毛䯄两石,于1914年左右被卢芹斋指使不法商人盗运出国,现藏于美国费城宾夕法尼亚大学的博物馆。其余四骏也被打碎,在盗运时被当地有正义感的乡绅民众截获,现藏于西安碑林博物馆。连横《关中纪游诗》感叹云:“战罢归来血尚红,东西驰骋逐群雄。昭陵六骏今亡二,片石犹铭讨伐功。”我们期待,在不久的将来,六骏还有真正重逢的一天。

《王羲之书帖》,高26 厘米,宽34 厘米,收在《淳化阁秘帖》第七卷

结语

西安碑林名碑荟萃,法刻如林,可以说一部中国书法史,半部珍品在碑林。遒劲飘逸的东汉隶书,铁画银钩的北魏碑版,初唐四家的秀丽楷体,颜筋柳骨的自由舒展,颠张醉素的狂放草书,各类书体的余韵缓缓流淌。书圣王羲之的如椽巨笔,辉映着颜真卿的七星碑石,组成书法史上两座丰碑。石头久远,凝固出不朽流动的乐章,点画书写的文字典籍,精美绝伦的石刻艺术,姿态万千的宗教造像,共同组成千年碑林历史长廊中的华丽音符。

过去的时间和现在的时间,都存在于未来的时间里,不管是过去、现在还是未来,都指向一个始终存在的终点。远去的刀戈铁马,或是世俗平常,都化为方方青石纹理上的一笔落定,从秦汉到隋唐,再到明清近代,西安碑林的藏石时代序列完整,为华夏文化保留下了一条延绵不绝的文脉。西安碑林,一座亘古遗存的石板书库,见证着岁月长河中中华民族一次次在涅槃中重生和壮大,保存着国家民族血脉里永久传承的文化基因,阐释着何以中国何谓中华的精神信仰。丰碑如薮,宝刻成林,西安碑林从历史中走来,经历过辉煌,见证过沧桑,在文化强国的时代旋律下,“让历史说话,让文物说话”,又将去拥抱一个更加包容、更加灿烂的未来。

注释:

[1][后晋]刘昫等撰:《旧唐书》,卷二○上《昭宗纪》,中华书局1975年版,第778页。

[2][元]脱脱等撰:《宋史》,卷三四○《吕大临传》,中华书局1985年版,第10848页。