“金字塔”顶端的教育学者有哪些特质?

——基于全球教育研究一流学者的群像分析

赵 楠 韩双淼 顾建民

(浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310058)

全球化时代与知识经济时代的来临不断强化着科学技术与人力资源在促进经济发展、社会进步与提升国家竞争力中的重要性。其中,人才作为在某一领域做出创造性的劳动,为社会发展和人类进步做出重大贡献的群体[1],已然成为当今时代最重要的战略资源。不可否认的是,人才因成就和贡献的差异而存在着分层现象,该现象在学术界表现得尤其明显。从学术产出情况来看,大约50%的论文是由约10%的科学家所写。[2]学术系统呈现出金字塔式的结构,学术群体内部自然存在着由少数精英主导的分化格局。[3]这部分一流学者是学术创新的主力军,也是各国人才竞备赛中的主要目标。对以中国为代表的发展中国家而言,吸引一流学者对“迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国”[4]和世界一流大学建设至关重要。

处于“金字塔”顶端的一流学者具有何种特质?这些特质对我国识别、引进高端人才和培育学术人才具有什么价值?本文选取了全球教育学“高产学者”和“高被引学者”各100人,从“量”和“质”两个维度,对其学术产出、地理分布、学术合作、人口统计学特征、学术流动与学术职业特征进行全景式的描述和分析,以描绘全球教育学一流学者群体的群像特征。本文一方面有助于丰富国内外关于学术职业与一流学者的研究,为全面了解教育学国际同行的学术发展力,识别和引进高端人才提供强有力的数据支撑;另一方面,为学术人才成长与学术组织制度建设提供有益参考。

一、研究设计与数据收集

(一)研究设计

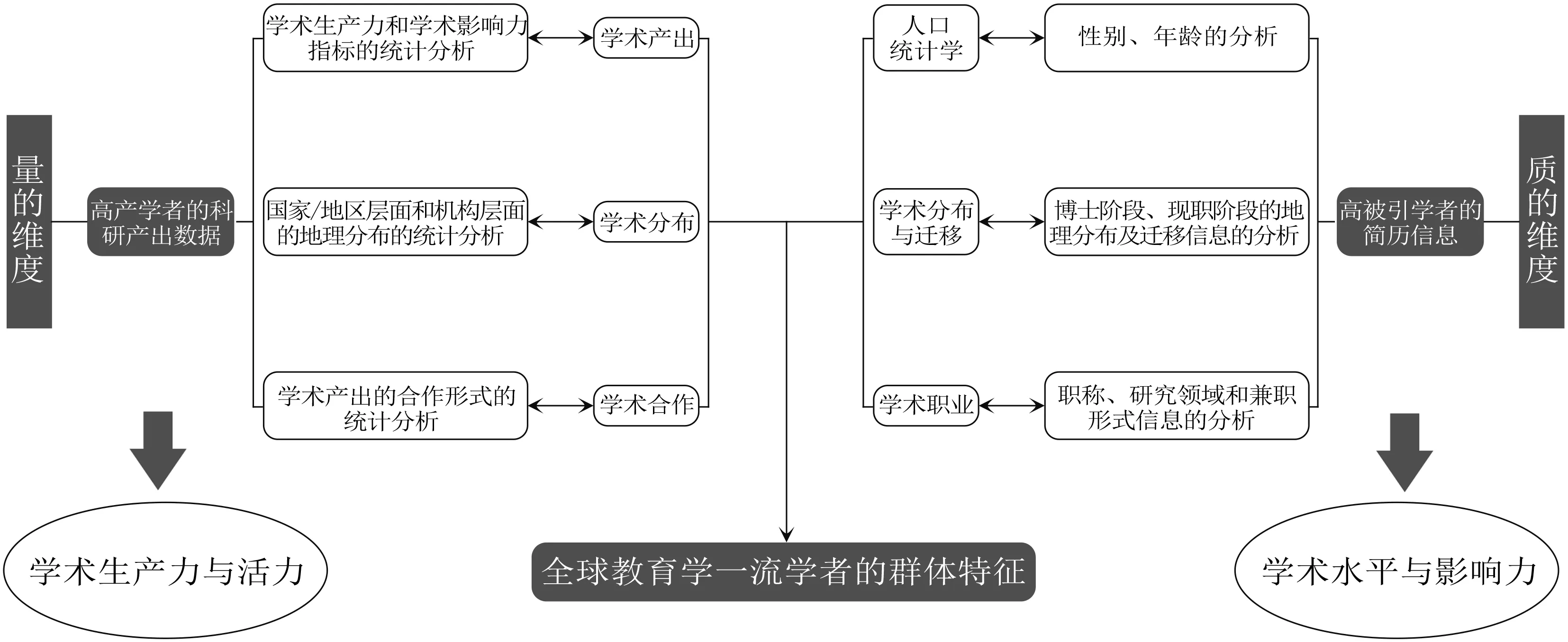

从“量”的维度而言,学术产出代表了学者的活力与创造力,通过分析Scopus数据库收录的过去十年间(2009—2018年)教育学100位高产学者的科研产出数据,考察其学术产出总体情况、地理分布和合作情况等。从“质”的角度而言,被引情况代表了学者的学术水平与影响力,通过对Web of Science数据库收录的过去十年间(2009—2018年)教育学10个子领域排名前10的高被引学者进行分析,考察其人口统计学特征、学术流动与学术职业特征,分析框架如图1所示。

(二)数据来源

1.高产学者

本文选取Scopus数据库过去十年间(2009—2018年)教育学学术产出排名前100名的学者,组成全球教育学高产学者群体。通过收集发文量、被引频次、H指数、H5指数、来源机构、国家(地区)以及合作情况等数据,对其学术产出、学术合作与地理分布特征展开描述性统计分析。综合所得信息建立相应的全球教育学高产学者特征数据库。

图1 本文的分析框架

2.高被引学者

“学科与学科之间存在差异的同时,不同学科内部各学者的学术生产情况及学术影响力也不尽相同”[5],对于一流学者的识别应当考虑学科间的平衡。基于此,本文综合考量了三方面的因素对教育学的下属学科领域进行划分:一是我国现有的教育学二级学科划分;二是已有研究对教育学下属子学科和领域的划分[6];三是教育学边界的复杂性与学科交叉研究的兴起所带来的大量教育学交叉研究。据此将教育学SSCI收录期刊划分为高等教育、教育技术、教育政策与管理、教师教育、STEM教育、课程与教学、比较教育、学前教育、学科交叉和教育综述10个子领域。依据布拉德福(Bradford)的“文献离散规律”,即“大多数关键文献往往集中发表于少数核心期刊”[7],基于论文数量相差无几的原则,选取Web of Science平台中每个子领域影响因子排名靠前的3~5本SSCI期刊(表1)作为数据来源。

运用文献计量软件,本文筛选出过去十年间(2009—2018年)教育学各子领域样本期刊中被引频次排名前10名的学者,共99人(同一学者仅计算一次)组成全球教育学高被引学者群体。通过数据库、搜索引擎、高校官方网站等途径获得高被引学者的个人简历,包括其个人基本信息、教育经历、职业经历、研究方向及成果等数据(资料截至2020年9月底),对上述高被引学者的人口学特征、学术流动与学术职业特征进行多维分析,建立全球教育学高被引学者特征数据库。需要说明的是,由于信息公开程度和更新速度不同,收集信息过程中不可避免地存在数据缺失的问题。

表1 Web of Science数据库中教育学10个子领域的样本期刊汇总表

二、全球教育学高产学者群体的分析

(一)学术产出特征

发文量代表着学者的科研产出量,表征着学者的学术活跃度,“每个科学家发表的文章数目,可以作为准确并客观地衡量他的科学劳动效率的指标”[8]。过去十年间高产学者群体的总体产出量为8 816篇,人均产出量88.16篇。其中,高产学者的学术产出量集中在0~100篇区间;学术产出量超过200篇的学者仅有两位,分别是荷兰学者塞斯·范德·弗卢滕(Cees Van Der Vleuten)和中国台湾学者蔡进忠(Tsai Chin-Chung),中国台湾学者黄国仁(Hwang Gwo-Jen)的学术产出量(195篇)位列第三。学术产出最多学者的论文数量(245篇)是最少学者(63篇)的3.89倍。可见,高产学者群体内部的学术产出存在两极分化现象。

被引频次是学者发表论文被引用次数的总和,反映了学者的科研成果被认同的程度,是评价学者论文质量和学术影响力的重要指标之一。[9]过去十年间教育学高产学者群体的总被引频次达169 820次,人均被引频次1 698.2次。其中,高产学者的论文的被引频次集中在0~1 000次区间;被引频次超过8 000次的仅有黄国仁(8 167次),蔡进忠(7 366次)和弗卢滕(6 799次)紧随其后;美国学者劳伦斯·温斯坦(Lawrence Weinstein)被引频次仅为1次,排在末位。可见,高产学者群体内部的被引频次也存在两极分化现象。根据“核心期刊效应”,高影响力期刊作为学术水平和关注度较高的期刊,是反映学者学术质量的一个重要评价指标。[10]对高产学者在CiteScore指数①(1)①CiteScore是爱思唯尔(Elsevier)推出的用来评价学术期刊质量的新指标,是用过去三年期刊的平均被引数计算当前期刊的影响力,计算公式为:CiteScore指数=期刊3年发表的论文的被引用总次数/期刊3年内发表的论文总数。100位高产学者中,有4位学者在高影响力期刊中发表论文情况不详,故此处讨论以96人数据为准。排名前10%的期刊(以下简称“高影响力期刊”)中发表论文的情况进行统计,发现澳大利亚学者赫伯特·马什(Herbert Marsh)发表高影响力期刊论文占发文量之比(75.4%)位居榜首,5位学者未在高影响力期刊中发表论文,而2/3的学者刊载在高影响力期刊中的论文占比不足50%。这在一定程度上也符合本文最开始对于学术影响力分层的判断。

H指数(h-index)是由美国学者赫希(Hirsch)于2005年提出的一种混合量化指标,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平。教育学高产学者的H指数主要集中在20~40区间(50人),其中,马什的H指数最高(89),是最低者(2)的44.5倍。为克服单年度单篇超高引用论文的影响,本文同时考察了H5指数。H5指数集中在10~15区间(42人),其中大卫·库克(David Cook)的H5指数最高(22),而最低者仅为1。

为获得更加准确、客观的评价,本文进一步对发文量、被引频次、高影响力期刊论文、H指数和H5指数5个指标的RSR值进行综合排序,得出学术能力排名前20的高产学者(表2)。排名前列的高产学者并非各项指标均表现优秀,如发文量排名第二的蔡进忠的高影响力期刊论文得分仅为65分;弗卢滕的发文量和被引频次均居前三名,但高影响力期刊论文得分较低(48分)。这主要与各个量化指标考量的侧重点不同有关,可见单一指标评价结果与综合指标评价排名之间存在着一定出入,应通过各量化指标的综合评分全面地衡量学者的学术能力。

表2 综合评价排名前20的全球教育学高产学者信息汇总

(二)学术分布特征

对高产学者目前就职机构(以下简称“现职”)的地理分布进行统计①(2)①100位学者中有4位现职机构不详,故此处以96位学者数据为准。,发现其广泛分布在6个大洲的21个国家/地区的72个高等教育机构。从国家/地区层面看,美国是高产学者的主要来源国(30.21%),中国台湾地区(11.46%)和荷兰(10.42%)分列第二、三位。可见,高产学者在地理分布上形成了以美国、中国台湾地区和荷兰为核心的北美洲、亚洲和欧洲的研究圈(表3)。区域集聚现象的一个可能解释是这些国家/地区的科学技术发展水平高、学术优势明显,因此更容易吸引到精英学者。从机构层面看,仅有2位高产学者来自本文选取的20所世界顶尖高校②(3)②通过对ARWU、THE、QS和U.S.News四个大学排行榜进行综合排名,筛选出2020年世界排名前20位的高校包括斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学、加州理工学院、普林斯顿大学、芝加哥大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、宾夕法尼亚大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、约翰·霍普金斯大学、苏黎世联邦理工学院、康奈尔大学、加州大学洛杉矶分校、多伦多大学、加州大学圣地亚哥分校。;仅有8位高产学者来自本文选取的20所世界顶尖学科高校①(4)①通过对ARWU、QS、THE三个大学学科排行榜进行综合排名,筛选出2020年世界教育学排名前20位的高校包括哈佛大学、斯坦福大学、威斯康星大学麦迪逊分校、密歇根大学安娜堡分校、伦敦大学学院、密歇根州立大学、哥伦比亚大学、多伦多大学、范德堡大学、香港大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、宾夕法尼亚州立大学、华盛顿大学、德克萨斯大学奥斯汀分校、宾夕法尼亚大学、牛津大学、墨尔本大学、剑桥大学、南洋理工大学。。这一定程度上表明全球教育学高产学者现职阶段尚未呈现出在世界顶尖高校和世界顶尖学科高校聚集的现象。

表3 全球教育学高产学者地理分布表

(三)学术合作特征

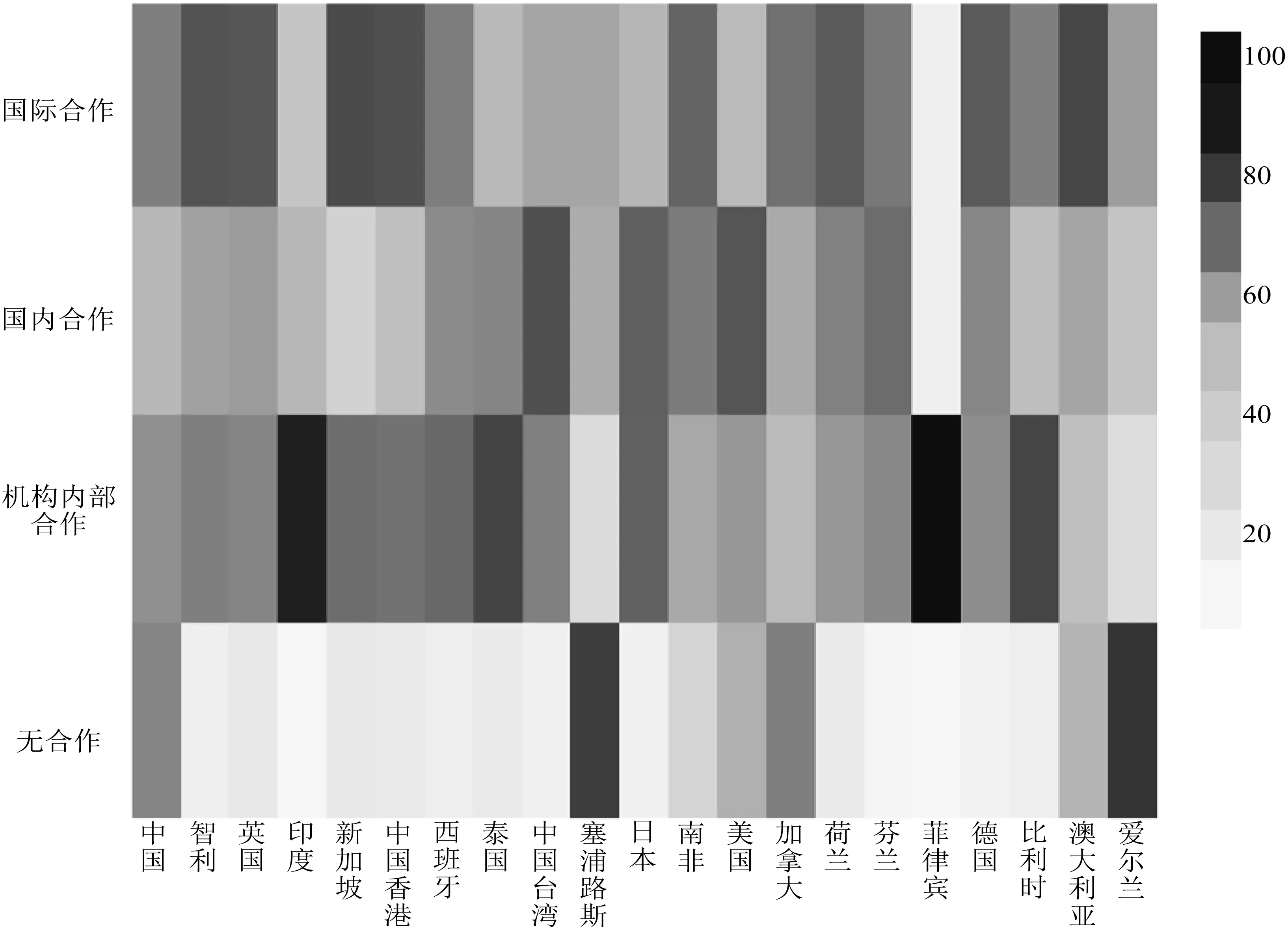

“大科学时代”中学术合作无疑已成为当今科学研究的主要趋势。[11]学术合作可分为国际合作、仅国内合作、仅机构内部合作和无合作四种类型。

从国际合作情况看,91%的学者的学术论文是基于国际合作而发表的,但国际合作率达50%的仅有15人,可见高产学者的国际合作尚未成为主流。国内合作十分普遍:高达96%的学者的学术论文是基于国内合作而发表的。机构内部合作更受学者偏爱:高达98%的学者的学术论文是基于机构内部合作而发表的。从无合作情况看,虽然有72%的学者的学术论文是基于独立研究而发表的,但独立研究率达50%仅有10人。总体而言,高产学者的合作形式呈现多元化特征。不同思维模式,尤其是不同文化背景的学者之间相互碰撞,更有利于学术成果的创作,增加其广泛传播和产生高影响力的可能性,所以各种合作形式都备受学者青睐。

依照国别可以将高产学者的合作形式分成两个类型,即以单一合作形式为主和以多种合作形式为主(图2)。其中,多数国家/地区以单一合作形式为主:澳大利亚、新加坡、中国香港地区、智利、英国、荷兰、德国和南非以国际合作为主;美国和中国台湾地区以国内、地区内合作为主;菲律宾、印度、泰国和比利时以机构内部合作为主;爱尔兰和塞浦路斯以独立研究为主。而少数国家则以多种合作形式为主:加拿大和中国以国际合作和独立研究为主,芬兰以国际合作和国内合作为主,西班牙以国际合作和机构内部合作为主,日本则以国内合作和机构内部合作为主。

依据被引频次和国际合作率两类指标,以被引频次=1 500,国际合作率=30%为基准,可以进一步将21个国家/地区划分为四个类型(图3):(1)高影响力,高国际合作率。高产学者十年间学术论文的被引频次高于1 500,且国际合作论文占比高于30%,即学术影响力较高且偏重国际合作,包括英国、新加坡、中国香港地区、南非、加拿大、荷兰、芬兰、比利时和澳大利亚。(2)高影响力,低国际合作率。高产学者十年间学术论文的被引频次高于1 500,但国际合作论文占比低于30%,即学术影响力较高但不偏重国际合作,包括中国台湾地区和爱尔兰。(3)低影响力,低国际合作率。高产学者十年间学术论文的被引频次低于1 500,且国际合作论文占比低于30%,即学术影响力较低且不偏重国际合作,包括美国、塞浦路斯、日本、菲律宾、泰国和印度。(4)低影响力,高国际合作率。高产学者十年间学术论文的被引频次低于1 500,但国际合作论文占比高于30%,即学术影响力较低但偏重国际合作,包括中国、智利、西班牙和德国。

图2 全球教育学高产学者合作类型的国家/地区分布热力图

图3 21国/地区教育学高产学者按国际合作和被引频次分类

三、全球教育学高被引学者群体的分析

(一)人口统计学特征

首先,性别比例轻度失衡。99位高被引学者中男性学者62人,女性学者37人,男女比例1.68∶1。可见,自然科学中被多次证实的“科研产出性别之谜”也适用于教育学。但相较于自然学科领域呈现出的严重的男女比例失衡现象[12],教育学高被引学者群体的性别结构相对较平衡,这可能与女性接受高等教育的人数不断增长以及教育学的学科性质有关。

其次,中年学者为主。在统计的53名学者中①(5)①在检索信息时发现,仅有5位高被引学者具有详细年龄信息,年龄数据缺失严重。为解决这一问题,本文依据博士毕业时间推算学者的大概年龄范围。在无年龄信息且拥有学历信息的73位高被引学者中,有25位学者因博士毕业时间不详无法推算出年龄范围,最终计算得出48位高被引学者的年龄信息。,平均年龄为55岁,美国学者本·奥斯特(Ben Ost)年龄最小(37岁),美国学者玛西娅·林恩(Marcia C.Linn)年龄最大(78岁)。从年龄密度看,53岁的高被引学者人数最多(6人),41岁(3人)、46岁(3人)、49岁(3人)和71岁(3人)的人数次之。上述学者的学术高峰期处在45~59岁之间,以中年学者为主。②(6)②按照联合国世界卫生组织的划分,44岁以下为青年人;45岁至59岁为中年人;60岁及以上为老年人。

(二)学术分布与迁移特征

人才的集群现象是社会学领域对科技精英成长规律研究的一个重大发现,而地理迁移是学者学术知识创新的关键因素,对其学术成果的创生和扩散具有不可估量的作用。[13]基于数据的可获取性,本文主要依据全球教育学高被引学者的博士教育单位和目前就职机构两方面信息,考察其地理分布、层次分布以及职业迁移情况,具体分布特征如下:

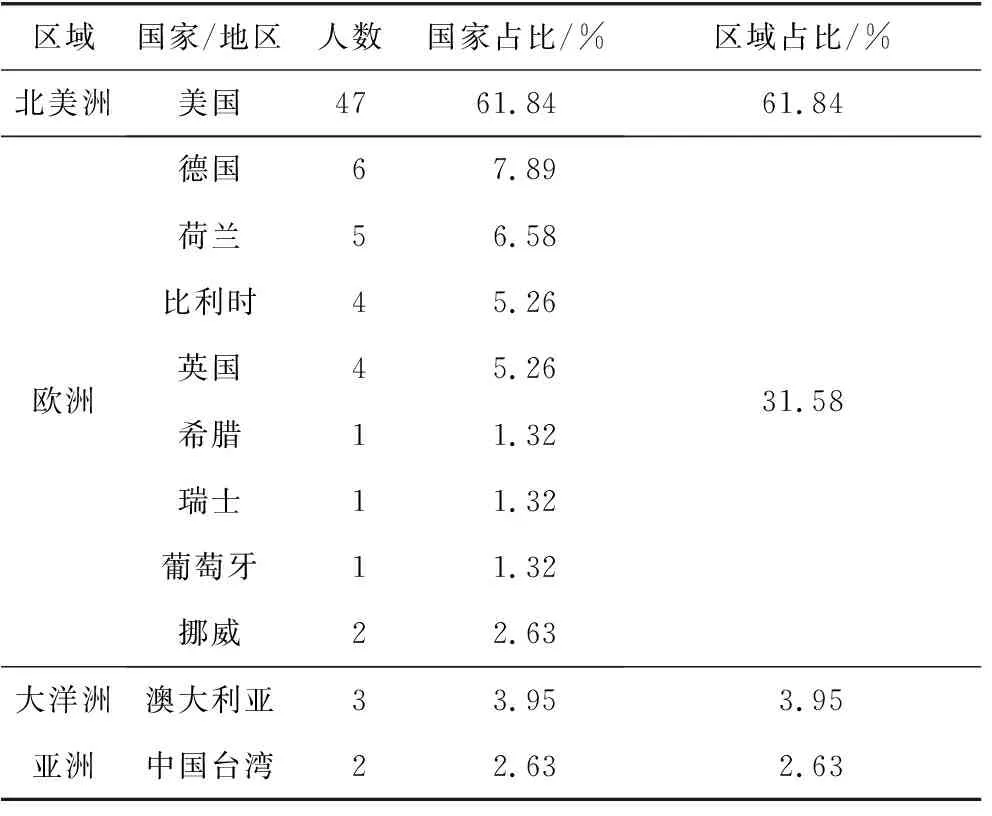

其一,全球教育学高被引学者在博士阶段主要分布在美国,且在世界顶尖高校和世界顶尖学科高校均有集群(表4)。可获取信息的76位高被引学者的博士教育机构分布在4个大洲的11个国家/地区的53所高等学校。在美国集群现象明显(61.84%),这与美国拥有一批具有较高学术声誉的世界一流大学有关,其良好的教育水平和先进的科研环境对希望在学术领域获得成功的求学者有很大的吸引力。从机构层面看,高被引学者的博士教育机构属于世界顶尖高校的有20人(26.32%),属于世界顶尖学科高校的有23人(30.26%)。这些高校不论是在科研发展水平还是师资队伍方面都处于世界领先地位,能够进入其中接受学习并获得博士学位对学者的职业成功提供了无可比拟的优势。[14]在学术界,学者研究生毕业院校的声望可以预测其未来的学术成就[15],这可以很好地倒推解释高被引学者博士阶段的机构集群分布特征。

表4 全球教育学高被引学者博士教育机构地理分布表

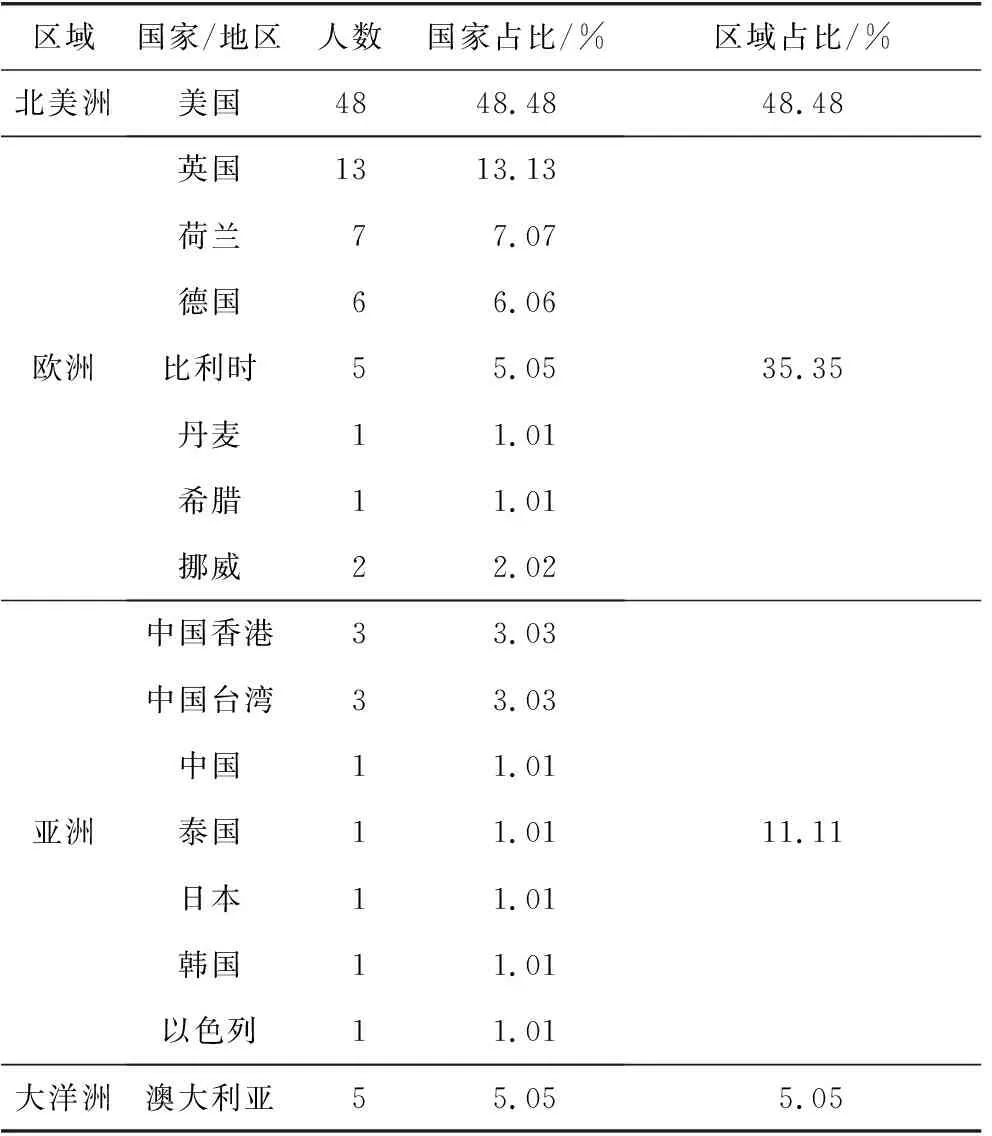

其二,全球教育学高被引学者目前就职机构的地理分布同样呈现出美国集聚特征,且多就职于世界顶尖学科高校(表5)。99位高被引学者目前就职机构分布在4个大洲的16个国家/地区的70所高等教育机构。从国家层面看,高被引学者集聚在北美洲和欧洲,在美国(48.48%)、英国(13.13%)有集群。从机构层面看,高被引学者目前就职机构中高等院校66所,科研院所4所,该特征与诺贝尔奖得主也主要来自高等院校的发现不谋而合。[16]同时,高被引学者就职于世界顶尖高校的有15人(15.15%),就职于世界顶尖学科高校的有25人(25.25%)。这一定程度上表明全球教育学高被引学者在现职阶段呈现在世界顶尖学科高校集聚的现象。这可能是与世界顶尖学科高校可以提供良好的教育学研究平台,能较好地满足高被引学者的学术兴趣和对学术环境的需求有关。

表5 全球教育学高被引学者现职机构地理分布表

其三,全球教育学高被引学者从博士到现职的迁移过程中向美国集聚的趋势有所减弱。考虑到高被引学者初次任职信息缺失严重,本文主要对高被引学者博士到现职阶段的迁移情况做统计,共获得76位学者信息。从国家/地区层面看,从博士到现职发生国际迁移的高被引学者有14人,占比仅18.42%;从机构层面看,发生迁移的高被引学者有63人,占比高达82.89%。其中,希腊的高被引学者未发生迁移;德国和挪威高被引学者未发生国际迁移;中国大陆、中国台湾地区、中国香港地区、以色列、泰国和丹麦以迁入高被引学者为主,而美国、英国、瑞士和葡萄牙的高被引学者存在流失情况。西方国家的大学为避免“近亲繁殖”现象,极少聘任本校毕业的学生,这种“选贤避亲”的聘任制度很好地解释了从博士到现职的迁移过程中,高被引学者在机构间的高迁移率。此外,发达国家逆向集聚的情况可能与以中国为代表的亚洲国家/地区大力招揽国际人才有关,其良好的福利待遇和宽广的学术发展空间对学者具有一定吸引力。

(三)学术职业特征

首先,职业发展层次方面,正高职称占优。为统一口径,在数据处理过程中将高被引学者的职称划分为正高职称、副高职称和中级职称三类。①(7)①正高职称包括教授、荣誉教授;副高职称包括副教授、研究副教授、荣誉副教授;中级职称包括讲师,助理教授。99位高被引学者中正高职称74人(74.75%),副高职称20人(20.20%),中级职称5人(5.05%),具有较为明显的以成熟学者为主的特征。

其次,职业研究领域方面,高被引学者的关注问题呈现多元化特征。研究兴趣是学者研究领域的高度概括,研究课题和代表著作则展现了学者重点关注的研究对象、研究内容和研究方法等信息,对二者的综合分析可以较好地反映出学者的重点关注领域。借助词频分析软件对相关信息进行分析,出现频次在10次以上的重点议题共有30个。其中,教师是主要目标人群,如学者梅格·马奎尔(Meg Maguire)的代表作之一即《成为一名教师:中等教育中的问题》(BecomingaTeacher:IssuesinSecondaryEducation),该书为理解教育,解决诸如国际政策和实践对教育的影响、教育公平和社会正义等问题提供了广阔的背景;高等教育阶段是研究的重点阶段,如学者路易丝·阿切尔(Louise Archer)的代表作《高等教育与社会阶层》(HigherEducationandSocialClass),主要探究了工人阶级群体在高等教育中代表性不足的诸多原因;学校,尤其是高校是高被引学者关注的核心组织,如学者迈克尔·巴斯特多(Michael N.Bastedo)的《高等教育的组织:新时代的大学管理》(TheOrganizationofHigherEducation:ManagingCollegesforaNewEra)一书探讨运用组织理论解决当代高等教育重大问题的新方法和新途径;心理学、经济学和计算机科学是与教育学研究密切相关的学科,如学者罗伯特·斯拉文(Robert Slavin)著有《教育心理学:理论付诸实践》(EducationalPsychology:TheoryintoPractice),利用实践案例分析理论与实践之间的联系,指导教师的课堂教学。这些重点议题均是近十年教育学领域的热点议题,这也从侧面反映了高被引学者高影响力的来源。

在不同的研究领域,学者关注的问题是否存在异同?除教育综述领域高被引学者的研究问题较为繁杂无法归类之外,其余领域的高被引学者重点关注的研究问题之间既存在差异又有相似之处(表6)。这主要是由于教育学研究领域之间的边界模糊,高被引学者大多未局限在单一的领域,因而呈现出研究领域多元化的特征。

表6 教育学子领域高被引学者重点关注的研究问题汇总表

最后,高被引学者的兼职形式多样,社会兼职情况普遍。68位有明确的兼职信息的高被引学者,其兼职可大致分为学术兼职和社会兼职两大类。其中,学术兼职是指学者在自身科研工作之外开展的与学术相关的活动,一是担任国家或地方学术团体、学会会员或理事;二是担任学术期刊的编委和编辑;三是担任现职外的大学或研究机构的客座教授或项目成员。社会兼职是指学者利用自身学科知识参与社会管理及经济建设活动,一是担任政府、社会组织旗下的基金委员会成员;二是担任政府职能部门、社会组织的咨询顾问;三是专业咨询公司成员。学者的兼职情况,尤其是社会兼职较好地契合了大学的社会服务职能,增进了大学与社会的联系。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

通过对全球教育学高产学者和高被引学者的分析,本文从“量”和“质”两个维度对全球教育学一流学者进行全景式的描述与分析。结论总结如下:

首先,从对高产学者的分析来看,在学术产出方面,高产学者的各项指标均存在两极分化现象,综合指标排名与单一指标排序存在出入。在学术分布方面,高产学者的地理分布上形成了以美国、中国台湾地区和荷兰为核心的北美洲、亚洲和欧洲的研究圈,但未呈现出在世界顶尖高校和世界顶尖学科高校集聚的现象。在学术合作方面,高产学者的合作形式呈现多元化特征,且在地理分布上存在差异。

其次,从对高被引学者的分析来看,在人口统计学方面,高被引学者呈现出性别比例轻度失衡、中年学者为主的特征。在学术分布与迁移方面,高被引学者在博士和现职阶段均呈现出在美国集聚的现象,但是从博士到现职的迁移过程中向美国集聚的趋势有所减弱;同时呈现出博士阶段在世界顶尖高校和世界顶尖学科高校集聚,现职阶段在世界顶尖学科高校集聚的特征。在学术职业方面,高被引学者呈现出正高职称为主、研究问题多元化以及兼职形式多样化的特征。

最后,经过信息比对,全球教育学高产学者与高被引学者有13位重合,可见两个群体有共通之处,共筛选出186人构成全球教育学一流学者数据库。

(二)启示与建议

1.人才引进:确保国际学者找得到、评得好、招得对

根据增量带动原理,如果学科的发展水平无法在短时间内获得较大的突破性进展,引进人才是打破这种僵局的有效手段。人才引进首先要确保找得到,即能准确识别一流学者。高校可以依托网络建立全球一流学者数据库,构建人才地图并实时更新,为人才引进提供强有力的数据支撑。其次是要评得好。学术能力是一种个体的内在潜质,其高低需要通过一定的外显形式体现出来。[17]因此,制定人才评价标准是引才的重中之重。但仅凭借单一的量化指标筛选一流学者过于片面,必须制定出多指标综合评价体系,客观全面地评价学者的学术水平。最后,招得对,即实行梯级引进政策,灵活招揽各层次的学者。高校既要引进具有国际声望的学科带头人,作为领航员引领学科的发展建设;又要重视具有真才实学,正处于学术高峰期的中年学者,作为主力军增加学术产出和增强学术影响力;还要关注毕业于世界一流大学、具有可预测发展潜力的青年学者,作为生力军提升学术共同体的整体水平。

2.人才培养:打造本土一流学者,培养学者的国际能力

人才引进具有成本低、时效强,推动国际交流与合作等优势,但在国际人才竞争形势愈发激烈的背景下,我国引才前景不容乐观,应更加强调本土一流学者的培养,推进我国学科与国际的接轨。根据全球“金字塔”顶端的教育学者特质,我国在培养本土人才时要尤为关注其国际视野和国际沟通能力的养成。高校可以积极为本土学者提供国际交流与合作的机会,鼓励其参与国际合作项目、国际会议等,及时了解并把握学科的国际前沿和发展趋势。此外,支持本土学者到世界一流大学访学进修,帮助其开阔视野,学习前沿知识技术,提升语言沟通能力,并拓宽人脉资源。同时,高校要鼓励本土学者积极拓展研究范围,勇于跨越不同学科范式、不同研究领域的边界,从事多元的学术研究,从而迅速地成长为一流学者。

3.学科建设:由“边缘”转向“中心”,注重提升国际影响力

依据美国学者阿特巴赫(Altbach)的“中心—边缘”理论[18],发达国家凭借卓越的学术水平和良好的学术声誉处于全球学术系统的中心地位,作为知识的创造者引领着全球教育的发展;发展中国家则处于边缘地位,依附于“知识中心”,承担着知识传播者的角色。但“中心”与“边缘”的分布并不是固定的,而是动态变化的,在一定条件下,边缘地位的国家可以向中心移动。推进教育学“次中心”地位建设,提升中国教育学的国际影响力是引才、育才的终极目标。首先,要推动引进人才与本土学者的合作交流,建设打破我国教育学发展桎梏的学术共同体;其次,利用引进人才的国际资源,建立与国外一流高校的合作关系,积极提升中国高校和教育学研究成果的国际曝光度;最后,着力将引进人才的国际思维、国际方法本土化,做到扎根中国大地建设教育学,打造融通中外的中国教育学话语体系,从而提升中国教育学的国际影响力和国际认可度,实现建设中国教育学“次中心”地位的目标。