癫痫患儿停药后复发状况及其影响因素

张婷玉

(河南省郑州市第十五人民医院儿科 郑州450041)

癫痫(Epilepsy, EP)为儿科常见的神经系统疾病,是由头外伤、皮质发育障碍等因素引起大脑神经元反复异常放电而导致的突发性脑功能障碍,临床表现为意识丧失、抽搐等[1~2]。 目前,合理并长期给予抗EP 药物为临床治疗EP 的一线方案,但由于小儿的免疫机能尚未发育完全, 长时间服用抗EP 药物可能出现一系列毒副反应,故在临床症状得以有效控制后应及时停药观察[3]。但有研究显示,EP 患儿停药后具有较高的复发率,严重影响患儿的生存质量,故明确EP 患儿停药后复发的相关因素并予以针对性的干预措施尤为重要[4]。 鉴于此,本研究着重分析EP 患儿停药后复发状况及其影响因素,旨在为患儿的预后改善提供理论依据。 现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018 年1 月~2020 年1 月我院130 例EP 患儿的临床资料。 130 例患儿中男71 例,女59 例;年龄1~10 岁,平均年龄(6.16±0.73)岁;发作类型:部分性发作56 例,全身性发作70 例,不能分类的发作4 例;有颅内病灶104 例,无颅内病灶26 例。

1.2 诊断标准 参考《临床疾病诊断与疗效判断标准》[5]中关于EP 的诊断标准:(1)发作具备EP 发作的共性,即发作性、重复性、刻板性、短暂性;(2)发作具有不同发作类型的特征,如自动症表现为意识障碍、看似有目的而实际无目的的异常行为,失身发作表现为突然发生或终止的意识丧失,全身强直-阵挛性发作表现为意识丧失、全身抽搐等;(3)近50%的EP患儿发作间歇期的脑电图(Electroencephalogram,EEG)可见尖波、棘波等多种痫样放电,而不同类型的EP 发作时EEG 有不同表现。

1.3 入选标准 (1)纳入标准:符合上述诊断标准,并均采用抗EP 药物治疗; 依据患儿实际情况逐渐减药至停药,且减药期间无EP 复发;临床资料、实验室资料完善。(2)排除标准:合并中枢神经系统疾病;合并免疫功能障碍;精神运动发育迟滞;未经医师同意擅自停药。

1.4 研究方法 (1)EP 复发判定:在EP 患儿停药后随访6 个月,每隔2 周进行EEG 检查、查体等,在随访期间出现1 次临床发作即可认为EP 复发。(2)基线资料统计:发病年龄、性别(男、女)、家族史(有、无)、治疗前发作频率、发作类型(部分性发作、全身性发作、不能分类性发作)、用药种数、停药时EEG表现(痫性放电、无痫性放电)。

1.5 统计学方法 采用SPSS24.0 处理数据,以(±s)表示计量资料,组间用独立样本t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,采用Logistic 回归分析影响因素。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 EP 患儿停药后复发状况 停药后随访6 个月,130 例EP 患儿复发28 例,复发率为21.54%。

2.2 EP 患儿停药后复发的单因素分析 单因素分析结果显示,EP 患儿停药后复发不受发病年龄、性别、家族史、用药种数的影响(P>0.05),但可能受发作类型、治疗前发作频率、停药时EEG 表现的影响(P<0.05)。 见表1。

表1 EP 患儿停药后复发的单因素分析(±s)

表1 EP 患儿停药后复发的单因素分析(±s)

因素 复发组(n=28)未复发组(n=102) t/χ2 P发病年龄(岁)性别[例(%)] 男女家族史[例(%)] 有无发作类型[例(%)] 部分性发作全身性发作不能分类性发作治疗前发作频率(次/年)停药时EEG表现[例(%)] 痫性放电无痫性放电用药种数(种)6.09±0.71 15(53.57)13(46.43)16(57.14)12(42.86)19(67.86)9(37.76)0(0.00)6.91±0.74 18(64.29)10(35.71)2.08±0.24 6.18±0.73 56(54.90)46(45.10)48(47.06)54(52.94)37(36.27)61(59.80)4(3.92)3.90±0.31 31(30.39)71(69.61)2.11±0.25 0.581 0.016 0.562 0.900 0.894 10.006 0.344 0.000 32.253 10.746 0.000 0.000 0.567 0.572

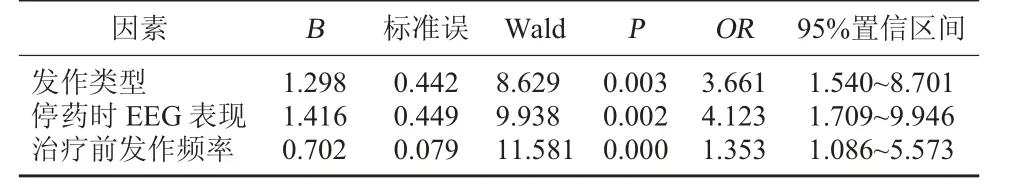

2.3 EP 患儿停药后复发的Logistic 回归分析 以EP 患儿停药后复发情况为因变量,复发为“1”,未复发为“0”,以经单因素分析结果显示为可能的影响因素纳为自变量并赋值。 见表2。 Logistic 回归分析发现,发作类型、治疗前发作频率、停药时EEG 表现均可能是EP 患儿停药后复发的影响因素(OR>1,P<0.05)。 见表3。

表2 自变量说明

表3 EP 患儿停药后复发的Logistic 回归分析

3 讨论

EP 发病机制较为复杂, 目前认为主要与中枢神经系统的兴奋性与抑制性失衡有关,这种失衡多由离子通道神经递质及神经胶质细胞的改变所致[6~8]。脑部神经元过度放电,导致短暂、反复的中枢神经系统功能异常出现,而患儿根据侵犯神经元的部位不同,临床表现也较为多样。 目前,抗EP 药物为临床治疗小儿EP 的常用方案, 长期规律用药可有效抑制病情发展,恢复社会适应性。 在病情得以控制后逐渐减药或停药不仅可减少抗EP 药物对小儿神经功能的影响,还可有效降低家庭经济负担。 EP 患儿停药后复发风险不一,1 年内复发率可达20%~50%, 需积极探究停药后复发的影响因素给予相应干预措施。

本研究结果显示, 停药后随访6 个月,130 例EP 患儿复发28 例,复发率为21.54%,经单因素与Logistic 回归分析发现,发作类型、治疗前发作频率、停药时EEG 表现均可能是EP 患儿停药后复发的影响因素(OR>1,P<0.05)。根据EP 的起源部位与扩散情况主要分为部分性发作与全身性发作,其中全身性发作分布相对局限,起源部位单一,故停药后复发率更低;而部分性发作可反映脑局部器质性病变,EP 起源分布较广,且以丘脑损害为主,丘脑是一种具有内分泌功能的神经元细胞, 可直接参与机体神经活动的募集、放大与同步化,故停药后具有更高的复发率。 每个EP 患儿都有各自的发作周期与发作频率,长则几年发作一次,短则一天发作数次,治疗前EP 患儿的发作越频繁,病情严重程度越高,且机体的激素代谢水平更加紊乱, 进而增加了停药后复发的风险。因此,临床医师应及时排查部分性发作或发作频率较高的患儿并给予足够重视, 必要时可延长撤药速度并进一步观察其临床症状。 发作间期癫痫样放电可表示EP 患儿颅内神经元出现异常的放电活动,对患儿的睡眠、智力、认知功能、情绪均可造成严重损害, 痫性放电活跃程度越高则反映EP患儿复发的可能性越大。因此,临床医师应及时关注EP 患儿EEG 特征, 在痫性放电完全消失后再逐步停用药物,这对于降低EP 复发率具有重要意义。

综上所述,EP 患儿在停药后存在一定复发风险,且治疗前发作频率高、部分性发病、停药时EGG为痫性放电均为EP 患儿停药后复发的影响因素,临床可据此及时采取干预措施。