唐代前期内迁胡族的汉化现象考察

——以墓志铭所载之内迁胡族为研究对象

雷恩海

(兰州大学 文学院/国学研究中心,甘肃 兰州730000)

胡族内迁,是中国古代任何一个中原王朝都高度重视的政治问题。民族间的交流与融合不可避免,民族事务在巩固和维护国家政权中有着不可忽视的地位。因而,周边少数民族尤其是内迁胡族,对历代中原政权而言不啻双刃剑。唐朝前期,对此一问题既能顺应天下一统、民族融合之大势,又能积极主动,对症下药,颇具借鉴意义。

内迁胡族问题的根本解决,族群认同与文化认同实为不二途径。从概念层面辨析,族群认同与文化认同分属不同社会文化范畴,前者决定于先天遗传之血统,有其先天决定性,作为群体成员只能无条件接受;而后者则给予社会成员以主动选择、改变的余地。据此,族群认同似为文化认同之基础,而文化认同亦可谓族群认同之纽带,能够处理好二者之关系,往往能相得助益,展示出强韧的内在张力。

一

二

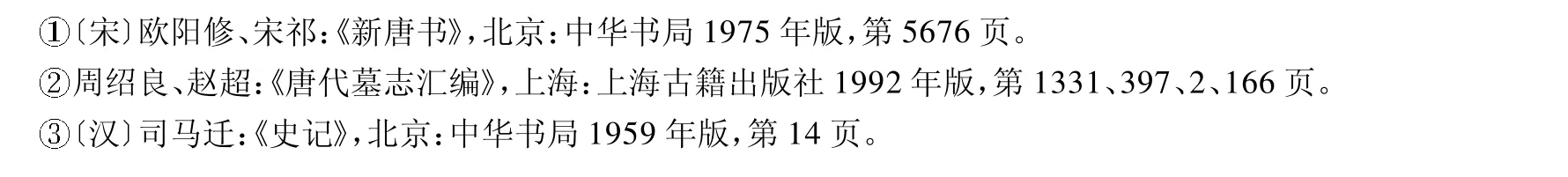

李唐开国之后,帝室迅速采取了三项措施:尊老子为其先祖,提升道教地位,以当时官爵地位为标准重新修撰谱牒。确立新的价值标准,力图在郡望与先祖方面大做文章,以树立其统治的正当性与合理性。

因此,通过考察郡望的表述方式,我们不难捕捉到相关信息:对唐人而言,郡望之说并非具体行政区划下的籍贯证明,而是时空观念下或固定或迁徙的一种地域文化表征。

事实上,崇敬先祖与注重郡望实为同一问题之两个方面,二者互为因果又无法剥离。李唐奉宗先祖老子,是对华夏正统文化之体认,也是其对于自身文化之追认。而这一行为直接推动了唐代前期郡望观念的重新抬头,而注重郡望的社会思潮又反过来加强了先祖崇敬。

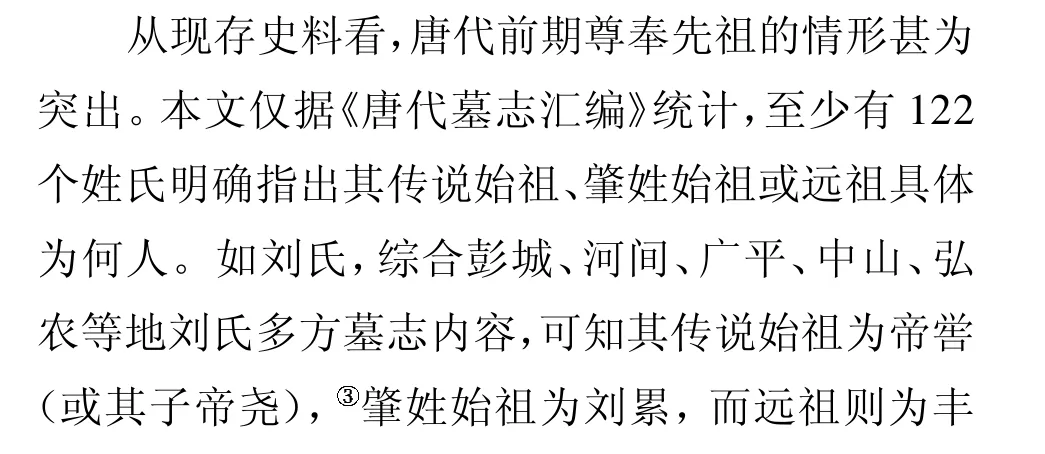

通过对这122 个姓氏进行比较,可以得出以下几点结论:

第一,各个姓氏的传说始祖的最终指向,不为少昊、炎帝、黄帝、尧、舜等上古先圣,必为夏、商、周上古三朝之明君或始祖,如禹、汤、后稷等。

第二,各个姓氏的肇姓始祖多为先圣臣子及有夏以来之卿大夫。如羲和、关龙逄、微子、泰伯、姜太公、虢叔、仲山甫、老子、解狐、赵衰、范蠡等。

第三,各个姓氏尊奉之先祖,或为名臣,或为骁将,几乎全为历史上之真实人物。如楚大夫伍贠、秦将李信、长沙王吴芮、汉相张良、酂侯萧何、汉光禄勋冯奉世、后汉司徒王允、后汉大将军梁冀、伏波将军马援、晋当阳侯杜预、蜀丞相秦宓、吴将周瑜等。

客观而论,墓志所云先祖并不可靠,更遑论其传说始祖与肇姓始祖。但是,通过对百余姓氏、数千墓志之考察,可以看出在唐代前期这样一个崇尚郡望的时代,各个姓氏皆致力于祖先崇敬乃不争之事实。而这一时期汉族高涨的先祖崇敬之文化精神,直接影响并同化了众多内迁胡族。如辽西段氏(鲜卑)、南安姚氏(羌)、河南单氏(鲜卑)、酒泉支氏(月氏胡)、河南金氏(匈奴)、河南房氏(鲜卑)、河南车氏(车师胡)、上谷奇氏(高车)、邺县纥干氏(鲜卑)、河南斛斯氏(高车)、河南呼延氏(匈奴)、河南独孤氏(匈奴)、河南贺兰氏(匈奴)、京兆乔氏(匈奴)、京兆茹氏(柔然)、河南路氏(鲜卑)、河南康氏(康居胡)、东海于氏(鲜卑)、河南元氏(鲜卑)、太原白氏(龟兹胡)等,实例繁多,不胜枚举。

这种基本上覆盖汉族所有姓氏,涉及唐代前期众多民族的崇祖思想,固为儒家文化精神内涵的应有之义,加之李唐政权着力重提郡望之重要性,使得崇祖敬宗观念获得长足发展,更加深入人心。这种观念,从单个家族和姓氏群体而言,可以增进家族自豪感、姓氏荣誉感,形成强烈的宗族凝聚力;从国家与社会而言,各姓之传说先祖最终皆指向上古先圣,而且各姓所奉先祖虽然各异,但均为符合儒家立德、立功、立言追求之英贤俊士,推崇此等人物自可辅行教化,推移世风。故而,此一金字塔型祖先崇拜形式表似别异,质实求同。

实际上,这种熔铸汉民族所有姓氏于一炉的祖先崇拜现象,正好反映出文化认同的真实本质。而在这一过程中,众多内迁胡族亦深受影响,逐步汉化。由此可见,唐代前期墓志所反映的先祖尊奉,既是唐代文化共同体建设趋势的体现,同时亦为文化共同体形成的重要动力与幕后推手。这种自家而国以致天下的思想观念,在渐进开拓中构成了一种从小到大、由点到面且纵横交错的宏阔文化传播时空。

三

若言赐予经典是文化输出理念中的“送出去”方式,那么颇具代表性的《令蕃客国子监观礼教敕》则反映了文化输出中的“引进来”式教化。两者在根本上均反映出李唐帝国的文化自信和华夏文化由内而外声教四达的政治愿望,可谓殊途同归。

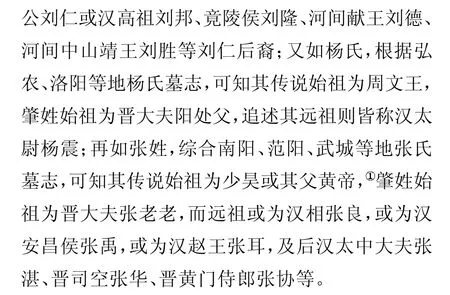

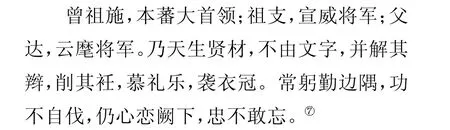

从社会民俗视角看,内迁胡族的华夏文化认同现象在唐代前期已经屡见不鲜。如《大唐故忠武将军行左领军卫郎将裴府君(沙)墓志并序》云:

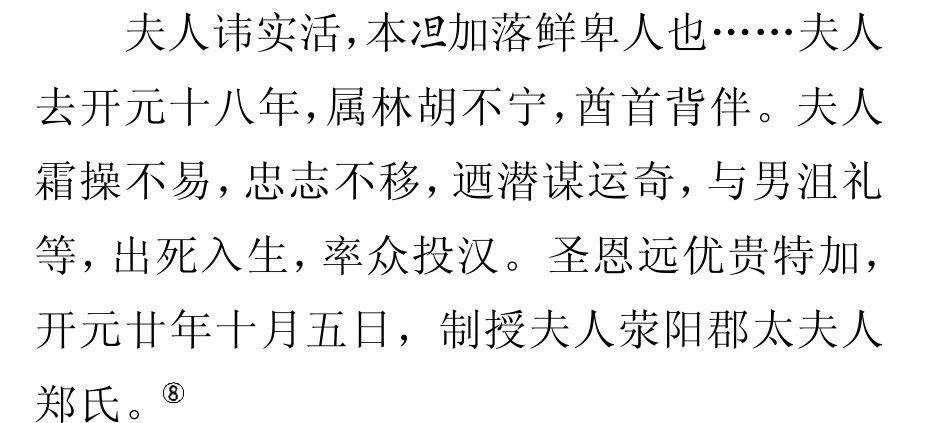

《大唐故冠军大将军行右武卫大将军啜禄夫人郑氏墓志铭并序》云:

又如《为王常侍祭沙陁鄯国夫人文》云:

玄宗《令蕃客国子监观礼教敕》云:

古代中国,“男主外女主内”是家庭、社会的基本特点之一,游牧民族亦是如此。处于社会上层的胡族妇女选择“率众投汉”“革其左衽”,固有其复杂的政治原因,然而,在忠于李唐的实际行动之上,又“能守汉制,不效夷言”,则说明这种选择并非单纯的政治归顺,而是有着精神归依的深层文化意义。相对于男性而言,胡族上层妇女在文化精神上的华夏化,无疑会以潜移默化的柔性力量通过日常教育对其部落、族群产生更为明显的影响。

在唐代前期的文化共同体建设中,关于文化认同既有国家层面的有意倡导,亦不乏社会层面的自发追求。然而,仅仅以文化认同来概括内迁胡族的汉化现象却有简单化之嫌。因为其在文化认同的现象中,还不同程度地呈现出国家认同的色彩。如贞观二年的《大唐故左光禄大夫蒋国公屈突府君(通)墓志铭》云:

贞观十三年,《唐故壮武将军行太子左卫副率段府君(元哲)墓志》云:

永徽二年的《隋豫州保城县丞支君(彦)墓志铭》序云:

李唐这种宣传无疑是成功的,唐代墓志正好从一个侧面反映出民间对于李唐和杨隋关系的看法。“炎精标季,乾纲落纽”,即杨隋失驭;“豺狼孔炽,江海横流”,即群雄逐鹿;“圣人潜跃之初,皇代经纶之始”与“皇家应箓,拨乱返正”,即李唐因得天命而重整山河,天下归心。李唐兴而代杨隋,在唐人看来,乃天命所归的表现,为极其正常的过程。因此,唐代前期的墓志大多以自然过渡的方式表述这一由乱而治的历史进程,而国家认同之观念正是在如此认识与表述中隐然而生。

要之,从宽广的视阈,对唐代前期内迁胡族所呈现的尊奉先祖、重视郡望等现象予以观照,可以看出这一系列现象背后其族群认同的华夏化。质而言之,这一历史时期表现出的族群认同,实为文化认同。在国家意志与民众选择的双重作用下,处于前期的大唐帝国倡导以华为体、以夷为用的文化理念,符合南北朝以来国家统一、民族融合之大势。于是,内迁胡族在总体上趋同于对中原文明的文化体认,并以此为基础而渐次加强国家认同。职是之故,表里互依、相辅相成的族群认同、文化认同与国家认同三者在唐代前期不断传承,逐步融合,且以重要环节和具体表现的身份,见证了李唐文化共同体在通变进程中的逐渐形成。