移动变径篮圈训练对男子篮球运动员投篮精度的影响分析

王 一

(山西水利职业技术学院,山西 太原 030026)

篮球运动员的投篮技术是决定运动水平上限的核心因素,完成高精度的投篮动作,离不开高强度的肌肉活动、稳定的心理预设和客观的出手空间,与此同时,为了限制对方运动员的投篮出手,具备压迫性的场上防守会极大限制篮球运动员的出手空间与出手角度,在高水平篮球比赛中,运动员需要在极小的面框半径极远的投射距离完成投篮,高水平篮球运动员具备在高防守强度、身体重心严重失衡、投篮动作严重扭曲的情况下依然能够完成投篮的支配球能力,由此可见,在日常训练中尽可能模拟与实际比赛接近的场所和条件,运动员的投篮练习难度,从而增强运动员的投篮精度,具有较大的实践意义.移动变径篮圈训练通过平行移动篮筐,模拟运动员在高速移动躲避防守时的投篮视角变化,通过改变篮圈内径,降低可入篮圈角度,模拟运动员在小角度面框时的投篮选择情况,该训练法尝试增加运动员的投篮难度,从而增强运动员的投篮技能.鉴于此,本文将利用移动变径篮圈训练的相关理论,通过挖掘该训练法在实践中的综合作用,为男子篮球运动员提供投篮技术提供对应方法和理论依据.

1 移动变径篮圈训练的理论依据

移动变径篮圈训练法是由郭斌等(2015)提出的组合旋转变径篮圈训练法和王茹(2015)提出的移动篮圈训练法结合而来,两类训练法均采用改变投篮器材的方式模拟高强度投篮压力,从理论层面来看,人体科学认知理论是上述训练法的核心来源,运动员在训练过程中,除了能够强化体能水平外,还能够留下训练的技能痕迹和记忆痕迹,通过控制篮圈使之具备动态特征,能够将人与篮筐的“动静结合”转换为“动动结合”,有效提升了运动员的投篮目标,投篮认知本身并非单一的定点技能,而是包含多个距离、多个角度的空间技能,在“动动结合”的前提下,运动员不仅仅能够强化对技能痕迹的锻炼目的,还能够丰富投篮的记忆痕迹,从而激发技能与记忆的潜在共轭痕迹.在提升运动员投篮角度的基础上,投篮的精准度会大幅上升,篮球最小入射角度可以由正弦函数表示:

(1)

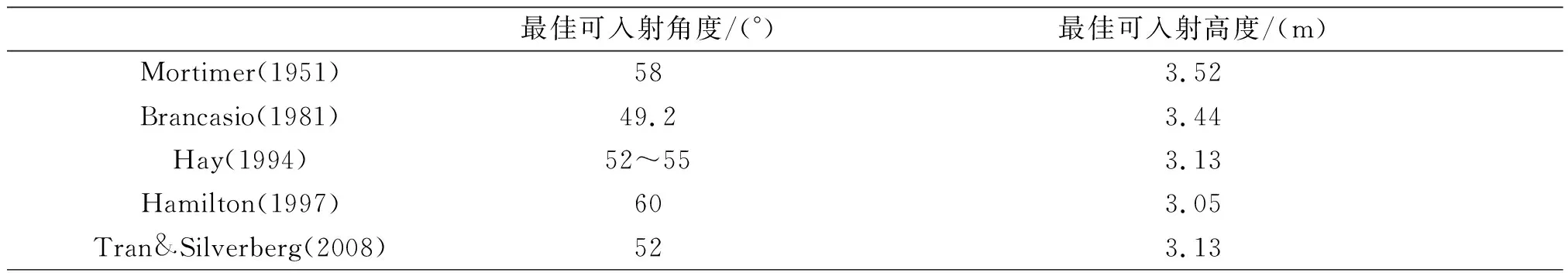

式(1)中,α是最小入射角度,dball为篮球直径,drim为篮圈直径,郭斌(2015)的研究中根据反正切函数认为普通篮圈情况下(drim=45 cm)球员出手时的可入篮角需要满足α≥32.39°;而当变径篮圈减少5 cm篮圈直径时(drim=40 cm),可入篮筐需要提升至β≥38°;减少10 cm篮圈直径时(drim=35 cm),可入篮筐需要提升至β≥44.48°,当不断减少篮圈直径时,运动员需要相应的地投篮角度从32.39°提升至44.48°,可见变径篮圈有助于提升运动员的投射角度,从而强化运动员对投球精度的控制.但该研究仅仅注重了篮球运动员对角度的控制,根据Khlifa(2013)的Meta分析可见,最佳投篮技术应该包括可入射角度和可入射高度两个层面,(见表1).

由表1不难看出,通过调整可入射角度能够显著提升投篮命中率,但最佳投篮位置还需要运动员提升入射高度,从而增强投篮精度,变径篮圈训练仅仅能够帮助运动员调整投篮角度尽可能趋近于50°及以上的角度,但无法帮助运动员有效提升最佳入射高度,鉴于此,本文引入Viggiano(2014)研究中所使用的移动篮圈与之相结合,有效调动运动员的训练积极性,科学控制训练的强度和力度,进而提升运动员对自身的技能认知,强化实际比赛中的投篮精度,提高比赛表现,基于上述研究中的论述,本文将从对比研究的层面进一步观察移动变径篮圈训练的有效性.

表1 基于文献分析的最佳投篮位置

2 实验设计

2.1 实验对象

本文招募了山西水利职业技术学院体育学院的30名大学生男子篮球运动员,均为一级及以上运动员,具备良好的依从性,在本实验前均未接触过类似的学术分析实验,运动员均以右手为主要投篮手,受试前均填写知情同意书.30名篮球运动员随机分成移动变径篮球训练实验组(N=15)和对照组(N=15),实验组与对照组在年龄、身高、体重、训练年限方面均无显著性差异,如表2所示.

表2 基本特征的描述性统计

2.2 实验方法

采用随机分类方式将受试运动员随机分为两组.采用对比实验和逻辑分析的方法进行总体分析,实验组运动员在实验开展前进行了一周的适应性联系,由熟练掌握移动变径篮圈训练方法及相关技术动作的研究员进行指导,强化运动员的技术水平和理论水平,保证实验组对象能够熟练掌握实验目标,正确执行实验训练的计划.

运动移动变径篮圈训练对运动员进行10周训练,每周训练5 d,每天训练6组.实验组主要采用移动变径篮圈训练,篮圈会产生50 cm/s、70 cm/s和1 m/s的阶梯式移动速度,移动方向为上下往复式,同时会分别采用37 cm、40 cm和43 cm的变径篮圈进行投篮练习,对照组则采用普通静止篮圈进行投篮训练,训练包含定点罚球、三分投篮和上篮练习三个项目.上述两个组别的训练时长一致,目标一致,同时记录两个组别实验前后数据,进行自身比较与纵向比较.实验组与对照组在实验外均进行正常的体能训练和技战术培训,相关活动练习内容均无偏差,两个组别均不受到其他外部因素的影响,在10周的实验期内未出现受试者因实验训练而受伤的情况.

训练前后的数据采集采用了JVC高速摄影机,采集帧数为120帧/s.实验组和对照组成员均需完成投篮距离为7 m(三分线为6.75 m)的定点原地跳投,投篮100次,限制时间为180 s,投篮过程中为了分析投篮角度,运动员佩戴Nike测角仪分析出手角度(该器材不会影响运动员的投篮连贯性),根据上文分析,有效入射角度需达到33°,故将高于该值的出手视为稳定出手,并以稳定出手次数与总出手次数比例标定运动员的稳定出手水平,同时以水平仪分析运动员的投篮高度,将2.05~2.40 m内的出手视为有效高度出手,以命中率表明运动员的命中率.

3 实验结果分析

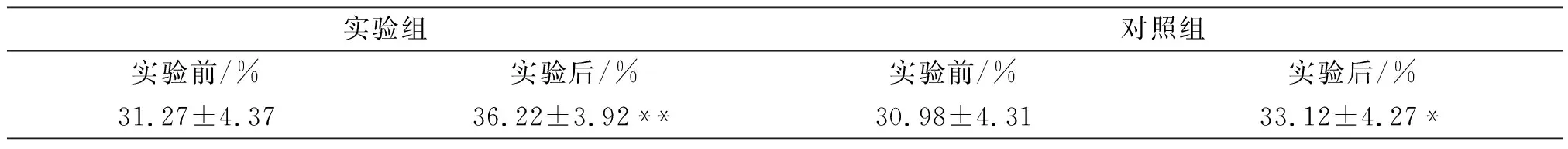

3.1 投篮命中率对比结果

研究采用SPSS 18.0统计软件进行独立样本t分布检验,以判定训练前后相关数据是否产生了显著区别.投篮命中率对比分析结果如表3所示,在进行10周的投篮技术训练后,采用移动变径篮圈训练的实验组和采用普通投篮训练的对照组投篮命中度均有显著提升.实验组的投篮命中率从31.27±4.37(%)提升至36.22±3.92(%),结果在1%的显著性水平下有效;对照组的投篮命中率从30.98±4.31(%)提升至33.12±4.27(%),结果在5%的显著性水平下有效.两个组别的篮球运动员在投篮技术培训后显著改进了投篮精度,但采用移动变径篮圈训练的组别在相同的训练时长内命中率的提升更加显著,实验组在进行试验后整体命中率高于对照组3个百分点.该结果说明移动变径篮圈训练对男子篮球运动员投篮精度具备更有效的作用,能够显著提高篮球运动员的投篮水平.基于该结论,本文将进一步分析移动变径篮圈影响投篮精度的内在原因.

表3 投篮命中率对比结果(n=30)

3.2 投篮角度对比结果

理论分析中提到,移动变径篮圈训练能够显著提升运动员的投射角度,从而强化运动员投篮稳定度,投篮角度对比分析结果如表4所示,在进行10周的投篮技术训练后,采用移动变径篮圈训练的实验组普遍提升了投射角度,而对照组的投射角度提升并不显著.实验组的投篮角度从36.56±2.56(°)提升至48.72±4.58(°),结果在1%的显著性水平下有效;对照组的投篮角度从37.24±1.98(°)小幅提升至39.06±2.26(°),结果不具备统计学显著性.由此可见,移动变径篮圈训练法主要针对运动员的投射角度进行锻炼,张晓(2017)的研究认为我国青年篮球运动员普遍存在投篮力度较小,投射角度较低的问题,该训练法有助于改善青年篮球运动员投射角度过低的问题,使之具备更高的投射角度,增强投篮命中率.该结果说明移动变径篮圈训练对男子篮球运动员投射角度具备有效的作用,能够显著提高篮球运动员的投射角度,从而增强运动员的投篮稳定性.

表4 投篮角度对比结果(n=30)

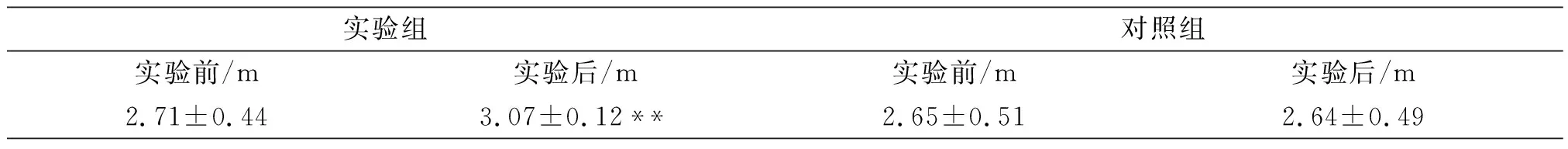

3.3 投篮高度对比结果

理论分析中提到,移动变径篮圈训练能够显著提升运动员的投射高度,从而强化运动员投篮稳定度,投篮高度对比分析结果如表5所示,在进行10周的投篮技术训练后,采用移动变径篮圈训练的实验组普遍提升了投射高度,而对照组的投射高度提升并不显著.实验组的投篮高度从2.71±0.44(m)提升至3.07±0.12(m),结果在1%的显著性水平下有效;对照组的投篮高度从2.65±0.51(m)小幅下降至2.64±0.49(m),结果不具备统计学显著性,属于可接受的统计误差.由此可见,移动变径篮圈训练法能够有效规范运动员的出手高度,上文中指出运动员的最佳出手高度大约在3.05~3.4 m间,采用移动变径篮球练习后,大部分运动员已经能够达到这一水平,从而有效提高投篮命中率.该结果说明移动变径篮圈训练对男子篮球运动员投射高度具备有效的作用,能够显著提高篮球运动员的投射高度,从而增强运动员的投篮精度.

表5 投篮高度对比结果(n=30)

4 结 论

由于我国男子篮球运动员在投篮训练中存在情景单一,防守压迫不足的特点,采用移动变径篮圈训练改变投篮高度和角度,从而模拟实际比赛中的防守水平,本文采用了10周渐进式移动变径篮圈训练方法,设置了50 cm/s、70 cm/s和1 m/s的移动篮圈速度,同时运用内径为37 cm、40 cm和43 cm的变径篮圈进行阶梯式投篮训练,运动员需要在不同的篮圈运动速度和内径下完成定点罚球、三分投篮和上篮练习,通过移动变径篮圈训练前后运动员投篮时的运动学图像分析,测试移动变径篮圈训练对男子篮球运动员投篮精度的影响.通过对男子篮球运动员的应用对比实验表明:经过10周移动变径篮圈训练,运动员的投篮命中率、投篮角度和投篮高度均出现了显著提升,从而有效帮助整体精度提升,移动变径篮圈训练法在强化投篮稳定性的同时增加了命中率,对运动员方位感和空间感的培养具备潜在的效果,同时显著提升了运动员对投篮技术的感知能力和认知水平.研究认为移动变径篮圈训练能够明显增强男子篮球运动员的投篮能力,提升运动投篮精度,对改善运动员过低的投篮角度和高度有着显著的作用.