深部脑刺激对难治性抑郁症的治疗进展

胡泽睿,徐明东,刘传新

(济宁医学院精神卫生学院,山东 济宁 272067*通信作者:刘传新,E-mail:liuchuanxin2003b@163.com)

统计数据显示,全球抑郁症患者已达3.5亿。抑郁症导致了全球7.64亿的健康损失寿命年,这占到了全球疾病负担的10%[1]。抑郁障碍导致个体情感受损、认知功能障碍和持续数周乃至数年的严重心理社会功能损害。事实上,44%的患者对两种以上的抗抑郁药无应答,33%的患者对4种以上的抗抑郁药无应答,这种疾病亚型被称为难治性抑郁症(treatment-resistant depression,TRD),其中约 30%的难治性抑郁症患者一生中至少有一次自杀企图[2]。于是,学者们开始研究使用有创操作如深部脑刺激(deep brain stimulation,DBS)等来治疗难治性抑郁症。DBS是指植入式脉冲发射器经皮下导线向事先植入好的颅脑深部特定靶点电极发射脉冲信号的刺激过程[3]。本文就近年来深部脑刺激治疗难治性抑郁症的潜在治疗机制、刺激靶点及治疗效果评估的研究进展进行综述,以期为DBS治疗难治性抑郁症的有效性提供事实基础,推动国内开展DBS治疗难治性抑郁症的多中心临床试验,为更多难治性抑郁症患者带去希望。

1 资料与方法

1.1 资料来源与检索策略

1.1.1 资料来源

由第一作者及第二作者采用自由词+主题词的检索策略,分别对中文数据库(中国知网、万方、维普、中国生物文献服务系统)和外文数据库(PubMed、Web of Science)进行检索,检索时限:建库至2021年1月14日。

1.1.2 检索策略

中文检索词:重性抑郁障碍、重度抑郁症、重症抑郁症、难治性抑郁症、大脑深部电刺激、脑深部电刺激术、深部脑刺激法、深部脑电刺激法、深度脑刺激、深部脑刺激术、深部脑刺激、深部脑电刺激、脑深部电刺激术、脑深部电刺激。英文检索词:Deep Brain Stimulations、Electrical Stimulation of the Brain、Treatment-Resistant Depressive Disorder、treatment-Resistant Depressive Disorders、Refractory Depression、Refractory Depressions、Therapy-Resistant Depression、Therapy-Resistant Depression、Treatment Resistant Depressions。中文检索式:(重性抑郁障碍or重度抑郁症or重症抑郁症or难治性抑郁症)and(大脑深部电刺激or脑深部电刺激术or深部脑刺激法or深部脑电刺激法or深度脑刺激or深部脑刺激术or深部脑刺激or深部脑电刺激or脑深部刺激术or脑深部刺激),共检索出82篇中文文献。英文检索式:((depressive disorder,treatment resistant[MeSH Terms])OR((((treatment-resistant depress*[Title/Abstract]) OR (refractory depression*[Title/Abstract]))OR(therapy-resistant depression[Title/Abstract]))OR(treatment resistant depression*[Title/Abstract])))AND((deep brain stimulation[MeSH Terms])OR((deep brain stimulation*[Title/Abstract])OR(electrical stimulation of the brain[Title/Abstract]))),共检索出1 725篇英文文献。

1.2 文献纳入与排除标准

由三位作者共同讨论并制定文献的纳入排除标准。纳入标准:①中英文文献;②难治性抑郁症相关文献;③深部脑刺激相关文献;④深部脑刺激治疗难治性抑郁症相关文献;⑤已发表的文献。排除标准:①重复的文献;②会议摘要;③质量较低的文献。

1.3 文献筛选与质量评估

文献筛选由三名作者共同完成:首先利用Endnote进行文献去重;依次阅读相关文献标题及摘要,去除与文章主题无关的文献和会议摘要;对余下文献进行全文阅读,去除质量较低的文献,并由第三作者审阅。

2 结 果

2.1 纳入文献基本情况

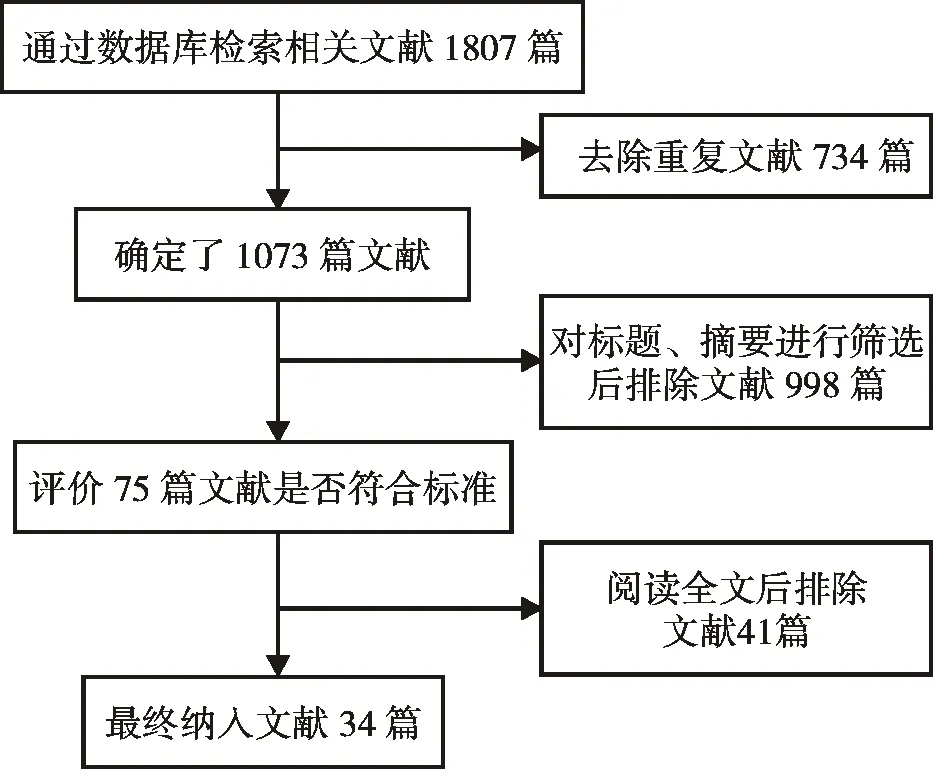

初步共检索出中英文文献1 807篇,其中最早的文献发表于2001年,最新文献发表于2020年。对标题、摘要及全文进行阅读后,筛选出符合纳入排除标准的文献共34篇。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 潜在治疗机制

2.2.1 神经元胞体及突触的改变

早期对深部脑刺激的研究表明,电压门控通道的阻滞、膜超极化、耗竭神经递质与抑制性神经递质的释放可能有助于短期内抑制异常神经元活动,部分解释了抑郁症患者短期症状缓解[4-7],但这并不能解释数月的刺激对患者抑郁症状改善的机制。Lujan等[8]提出,神经突触的可塑性改变可能是抑郁症患者在长程治疗过程中症状持续改善的原因。Shen等[9]对大鼠丘脑底核神经元施加高频刺激,观察到神经突触可塑性改变,如长时程增强及长时程抑制,这为电刺激导致神经突触可塑性改变提供了实验依据。Aldehri等[10]对小鼠进行为期7周的穹窿DBS,组织学检测显示小鼠海马CA1及CA3亚区突触素水平降低,发现穹窿DBS可导致神经突触可塑性改变,表现为长期抑制。此外,Pohodich等[11]对穹窿深部脑刺激术后的小鼠进行基因学检测,从基因层面证实深部脑刺激诱导大量神经可塑性相关基因的表达、转录以及RNA剪切,生物通路分析显示,表达蛋白与神经发生、神经元形态改变以及突触功能高度相关。但上述研究仅证实了电刺激导致神经突触可塑性改变,并未进一步阐明电刺激导致的可塑性改变与抑郁症状缓解的内在联系。

2.2.2 遗传学及表观遗传学改变

Pohodich等[11]将难治性抑郁症患者死亡后的大脑组织中提取的下调表达基因数据库同小鼠DBS术后上调表达基因库相对比,发现325个基因中有17%的基因重叠率,此外,他们还比对了DBS术后小鼠的基因表达数据库和使用氟西汀治疗及体育运动后的基因表达数据库,发现基因表达显著重叠,提示DBS术后激活的基因转录程序与氟西汀及运动后激活的基因转录程序有部分相关。该实验首次从遗传学角度探讨了DBS治疗难治性抑郁症的机制,并发现了其与部分药物治疗以及运动疗法中的共同遗传通路。目前针对DBS治疗难治性抑郁症的基因学机制研究尚少,该方向的研究结果将来可能成为DBS治疗难治性抑郁症的有力实验证据。

此外,Papp等[12]分析DBS术后抑郁症模型大鼠的基因学改变,实验对象为Wistar大鼠和Wistar-Kyoto(WKY)大鼠。其中WKY大鼠被认为是服用抗抑郁药大鼠模型,类似于难治性抑郁症患者[13]。两组大鼠在DBS术后抑郁表现均得到改善,DBS逆转了Wistar大鼠腹侧海马区中低表达的Egr1、Htr7、MMP-9基因水平,而WKY小鼠相关低表达基因未发生变化。提示DBS治疗难治性抑郁症可能存在尚未发现的特定基因通路,后续实验需纳入更多候选基因,以进一步揭示难治性抑郁症的抗药性,进而改进药物治疗以及DBS治疗方案。

2.2.3 前额α-氨基羟甲基恶唑丙酸受体(AMPARs)的激活及神经调质的释放

Jiménez-Sánchez等[14]检测了 DBS术后小鼠相关激活脑区以及脑区内神经调质的释放水平,结果表明前额叶下缘谷氨酸外流导致AMPARs激活,刺激前额叶作用于脑干,从而增加前额叶皮质中的5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素水平以达到抗抑郁效果。该实验表明,AMPARs的受体激活是DBS发挥抗抑郁作用的充分必要条件,该区域目前作为DBS治疗难治性抑郁症的常用靶点之一,AMPARs或许可以作为DBS治疗有效性的标记物,仍需要相关临床试验证实。

2.2.4 皮层下及皮质奖赏通路

内侧前脑束(MFB)与腹侧被盖区(VTA)是人类奖赏系统的重要皮层下结构,在人类情感障碍(如抑郁、强迫)中也起到重要作用。Coenen等[15]通过弥散加权成像及白质纤维束追踪重建技术得到内侧前脑束的走行及投射范围,包括额上区、额中回下部及外侧眶额区,他们推测,刺激上外侧内侧前脑束(slMFB)部位可能会激活进出VTA的上下行纤维以及相应纤维投射区,即皮层及皮层下奖赏系统如眶前皮质(OFC)及前额叶皮质(PFC),从而改善抑郁症状。虽然小样本临床实验提示slMFB-DBS的有效性[16],但MFB与PFC/OFC区域的相关性仍需要更多的显微解剖学证据支持。

2.2.5 神经电生理改变

Ewing等[17]于2013年提出假说,DBS缓解精神疾病症状部分可能归因于相关脑区的神经电生理同步性增强。Jia等[18]研究中,电刺激抑郁症模型大鼠的腹侧前额叶皮层,术前局部场电位检测示小鼠β波和γ波基线功率均低于正常对照组,术后大鼠腹侧前额叶皮层及海马区γ波及β波震荡明显增强,并出现同步性增强现象。据此推测,相关脑区的β波与γ波的同步性增强可能是DBS治疗抑郁症的机制之一。

2.2.6 促肾上腺皮质激素、神经生长因子及细胞因子水平改变

下丘脑-垂体-肾上腺素(HPA)轴异常亢进、脑神经营养因子水平下降以及炎症因子水平升高都在一定程度上导致了抑郁症状,均归为抑郁障碍可能的病因。Dandekar等[19]对抑郁症模型大鼠进行为期7天的内侧前脑束刺激,对比建模后与术后大鼠外周血、脑脊液及海马等相关脑区中的促肾上腺皮质激素、脑神经生长因子及炎症因子水平,结果表明DBS可以逆转抑郁症模型小鼠体内下调的神经营养因子、上调的促肾上腺皮质激素以及部分过表达的炎症因子,如 IL-1、Il-6、TNF-α及 IFN-γ。提示内侧前脑束是DBS的潜在靶点之一,DBS从抑制异常HPA轴、下调炎症因子表达、促进脑神经营养因子分泌三个方面改善抑郁症状。该试验从抑郁症病因学角度出发,通过神经、免疫和内分泌三大交叉系统解释了DBS治疗难治性抑郁症的相关作用机制。

2.3 作用靶点

2.3.1 常用靶点

神经影像学及功能影像学研究显示,抑郁症患者大脑胼胝体扣带回、杏仁核、海马、缰核及腹内侧及背外侧前额叶皮质均出现了体积和功能的异常[20-21]。DBS治疗抑郁症的靶点选择多依据上述神经影像学发现、神经功能解剖学研究结果以及外科手术改善抑郁症状的经验。目前常用的临床实验刺激靶点有如下4种:胼胝体下扣带回(subcallosal cingulate,SCC)、腹侧内囊/腹侧纹状体(ventral capsule/ventral striatum,VC/VS)、伏隔核(nucleus accumbens,NAcc)、内 侧 前 脑 束(medial forbrain bundle,MFB)[22]。其中,SCC-DBS临床研究开展最多,VC/VS及NAcc-DBS次之,MFB-DBS最少,上述靶点开放性实验有效性较为显著。

2.3.2 潜在靶点

Sartorius等[23]对一例难治性抑郁症患者行4个月的外侧缰核脑刺激,术后患者抑郁症状得以缓解。一个长达8年的个案病例随访报道显示,一例接受丘脑下脚脑刺激的患者术后抑郁症状持续改善[24]。Kosel等[25]报道了一例难治性抑郁共病抗精神病药物导致的迟发性抑郁障碍患者,经18月双侧苍白球脑刺激之后,患者抑郁症状明显改善。美国的一项涉及25例癫痫共病抑郁患者的研究中,大脑深部刺激作用于外侧眶额叶皮质,患者的抑郁症状改善[26]。上述个案报道表明DBS治疗靶点不仅仅局限于常规靶点,目前还有很多备选靶点有待发现,或许可以从DBS治疗其他精神疾病共病抑郁症的案例中得到启发。由于实验样本量较小且存在个体差异,相关靶点的有效性仍有待大规模临床实验证实。

2.4 治疗效果评估

2.4.1 评估标准

通常情况下,对DBS术后患者抑郁症状的评估多采用汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD),少数采用蒙哥马利-艾森伯格抑郁量表(Montgomery Asberg Depression Rating Scale,MADRS)。应答标准为HAMD或MADRS评分较基线期下降50%,缓解标准为HAMD评分降低至8~10分,或MARSD评分下降>75%[27-28]。

2.4.2 临床试验与循证证据

DBS治疗难治性抑郁症的开放性实验数据显示,患者3~12个月的应答率为30%~50%,缓解率为25%~30%,初步证实DBS的有效性[27]。但开放性实验易产生偏倚,证据强度不足。Dougherty等[29]于2015年首次公布了以腹侧内囊/腹侧纹状体为靶点的多中心双盲临床试验结果,16周后的试验数据比较显示,试验组与对照组的应答率和抑郁量表评分差异无统计学意义。2015年开展的另一项以胼胝体下扣带回为靶点的多中心双盲试验结果显示,中期无效性预测分析示6个月后治疗有效的概率很低[28]。截至2015年,开放性实验数据与临床双盲试验结果相背离,有研究者指出,上述双盲试验的盲期较短、解剖位置主导的电极植入方式并不能精准定位[30]。2016年Bergfeld等[31]首次公布了以腹侧内囊前肢为靶点的多中心双盲临床试验,治疗52周后,16名患者的应答率为40%,缓解率为20%。2018年Merkl等[32]公布了随访期长达4年的临床双盲试验结果,以胼胝体下扣带回为靶点,8名难治性抑郁症患者6~12个月的应答率为25%~37%,6个月后缓解率为37.5%,在28个月至4年内的随访中,平均缓解率达51%。该实验证明SCC-DBS的有效性,但受制于样本量限制。2020年最新的单中心双盲SCC-DBS试验结果公布,22名患者6~12个月的应答率达到45%~50%[33]。2016年-2020年开展的临床双盲试验均显示出良好疗效,为DBS治疗难治性抑郁症奠定了良好的事实依据。基于2010年-2020年的临床双盲试验数据,随机效应模型下的统计分析显示,与假性刺激相比,真性脑刺激显著改善难治性抑郁症患者抑郁症状(HAMD/MADRS评分下降值的标准化均数差=-0.75,P<0.01)[34]。2010年-2020年,DBS治疗难治性抑郁症从开放性临床试验走向多中心双盲临床试验,从解剖靶点定位走向精准靶点定位,今后的研究或将着眼于最佳治疗靶点的选择、受试对象的筛选以及长程的预后随访等。

2.5 临床研究及应用局限性

纵观近十年相关文献,现阶段临床研究仍存在以下局限性:①目前临床前实验主要以抑郁小鼠模型为实验对象,研究结果不完全适用于人类;②小鼠种鼠差异可能导致实验结果偏倚,论证力度下降;③部分临床前实验未经重复实验验证;④临床试验中样本量较小,且大多为开放标签试验,疗效评估无法排除安慰剂效应及霍桑效应;⑤多中心双盲试验中受制于伦理学风险/受益比要求,盲法阶段时间较短,质量控制及标准化程度低;⑥受制于患者依从性及病情变化,部分患者中途退出试验,导致长程随访受阻,患者远期预后的临床数据不足。

临床应用局限性:①精神科医师及患者对有创DBS治疗难治性抑郁症持怀疑态度,不利于临床试验开展及试验对象招募;②DBS设备成本极高,且需由专业人士操作;③国内大部分精神专科与神经外科合作较少,外科术式用于治疗精神疾病尚处于空白期;④DBS治疗难治性抑郁症尚无统一的靶点选择及治疗标准,适应症及患者筛选策略较模糊。

3 小结与展望

近年来,大量临床前实验和临床试验从多角度、多因素、多靶点试图解释DBS治疗难治性抑郁症的机制及有效性,已经取得一定进展。总的来说,DBS为难治性抑郁症患者提供了一种缓解方案,可能是目前较为有效的有创治疗手段。但该技术仍处于第三期临床试验阶段,机制尚不明确,风险及并发症相关统计数据不足,最佳作用靶点仍缺乏共识,尚未得到更大的多中心双盲试验证据支持。此外,DBS应用中伦理问题需格外重视,首先务必尊重患者知情同意权,签署知情同意书;其次,谨慎平衡患者风险/受益比,筛选合适的受试对象;最后,需经由专业伦理委员会审查后方可实施。尽管目前DBS临床应用受限,但DBS治疗难治性抑郁症的前景仍是乐观的,未来研究可围绕更优的电极植入术式,优化靶点选择,为患者提供更个性化的诊疗评估以及确定疗效预测因子等角度展开。目前DBS技术已用于治疗帕金森病、抽动秽语综合征、难治性强迫障碍,且取得良好疗效。但国内应用DBS治疗精神疾病的临床实践较少,随着该技术的不断革新,预计未来国内也会逐步开展相关临床试验,为难治性抑郁症的治疗提供新选择。