踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者的外科治疗

董世权,田祖斌(通信作者),魏瑞良,文良华,熊俊华

湖北省公安县中医医院 (湖北公安 434300)

踝关节是由胫骨、腓骨、距骨共同组成的鞍状关节,是人体中最容易受伤的负重关节。在临床上,踝关节骨折被认为是一种复合机制,临床较少见单独的踝关节骨折,多伴随周围结构的损伤[1]。关节镜检查显示,约39.6%的踝关节骨折患者三角肌部分或完全断裂[2]。磁共振成像检查显示,58.3%的急性踝关节骨折会合并三角肌韧带撕裂[3]。三角肌韧带分为浅层和深层两部分,浅层主要对抗后足的外翻,深层可限制距骨外旋,在踝关节运动时三角肌韧带所有部分共同作用,为踝关节提供静态支持[4]。对于踝关节骨折合并三角肌韧带损伤是否需要手术修复,临床一直存在争议。既往研究显示,在外踝解剖复位和内固定后,可不必行踝内侧探查和三角肌韧带修复[5]。但也有研究显示,踝关节骨折解剖复位和固定后未行三角肌韧带修复的患者可能会存在持续疼痛或旋前畸形[6]。基于此,本研究探讨三角肌韧带修复在踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年1月至2018年3月在我院就诊的85例踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者作为研究对象,根据是否行三角肌韧带修复分为修复组(51例)和未修复组(34例)。修复组男34例,女17例;年龄21~66岁,平均(44.37±11.85)岁;骨折部位,左侧31例,右侧20例;受伤至手术平均时间(3.08±1.49)d;损伤原因,扭伤33例,高处坠落伤8例,交通事故伤6例,运动损伤4例;Weber分型[7],B型34例,C型17例。未修复组男22例,女12例;年龄23~62岁,平均(43.08±10.72)岁;骨折部位,左侧21例,右侧13例;受伤至手术平均时间(2.96±1.52)d;损伤原因,扭伤21例,高处坠落伤5例,交通事故伤4例,运动损伤4例;Weber分型,B型21例,C型13例。两组性别、年龄、骨折部位、受伤至手术时间、损伤原因、Weber分型等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。纳入标准:年龄>18岁,性别不限;根据体征、临床症状、影像学结果确诊为踝关节骨折合并三角肌韧带损伤;随访时间超过12个月,临床资料完整。排除标准:骨折至手术时间超过14 d;开放性踝关节损伤;三角肌韧带断裂合并内踝损伤;病理性骨折;合并血管损伤、神经损伤、软组织严重损伤、意识丧失;术前下肢存在功能障碍;合并精神疾病、认知功能障碍。

1.2 方法

未修复组行全身麻醉或腰硬联合麻醉,麻醉满意后取仰卧位,将患肢臀部略垫高,上止血带,压力为50 kPa,常规铺巾,检查是否合并下胫腓联合损伤;对于B型骨折患者,首先修复腓骨长度和旋转,用小碎片板和螺钉固定,根据侧位X线片,对大于关节面10%的骨折块行踝后骨折复位固定,若结合复合体被破坏,则在其上放置1~2个螺钉;对于C型骨折患者,若涉及远端2/3粉碎性骨折,则行切开复位固定腓骨骨折,后踝骨折治疗方式与B型骨折类似。

修复组在未修复组操作的基础上探查三角韧带,外翻踝关节探查三角韧带深层,从内踝及距骨附着点撕脱三角韧带,采用铆钉固定法固定修复后的部位,待外踝和下胫腓联合固定后重建三角韧带,直接缝合修补浅层断裂。

术后所有患者均行石膏托外固定,固定后6周取下石膏,循序渐进地进行功能锻炼。

1.3 观察指标

(1)比较两组的手术时间、术中出血量、住院时间、并发症发生情况等手术相关指标。(2)至少进行为期12个月的随访,测量两组术前、术后即刻、术后12个月的内踝间隙(medial malleolus clearance,MCS);采用美国足踝外科协会(American Orthopaedic Foot and Ankle Society,AOFAS)踝-后足评分系统评估两组术后12个月的踝关节功能,内容包括疼痛、功能和自主活动支撑情况、最大步行距离、地面步行、异常步态、前后活动、后足活动、踝-后足稳定性、足部对线9个项目,满分100分,≥90分为优,≥75分但<90分为良,≥50分但<75分为可,<50分为差[8];采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评定两组术后12个月的疼痛程度,分值0~10分,0分表示无痛,10分表示疼痛不可耐受;此外,观察两组术后12个月的复位不良发生情况。

1.4 统计学处理

2 结果

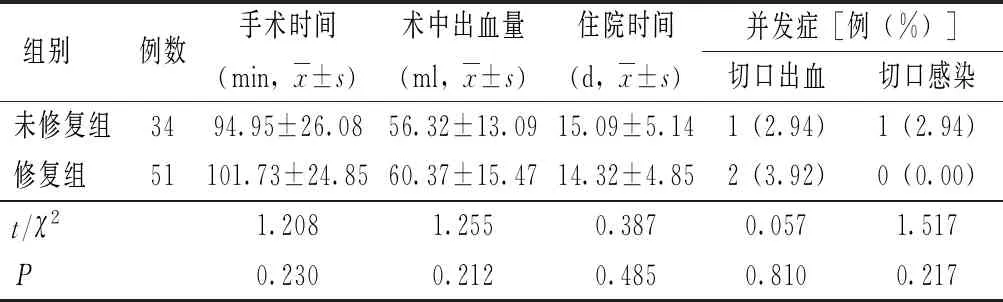

2.1 两组手术相关指标比较

两组手术时间、术中出血量、住院时间、并发症发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组手术相关指标比较

2.2 两组手术前后的MCS比较

术前,两组MCS比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后即刻和术后12个月,两组B型骨折患者的MCS比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后即刻和术后12个月,修复组C型骨折患者的MCS低于未修复组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组手术前后的MCS比较

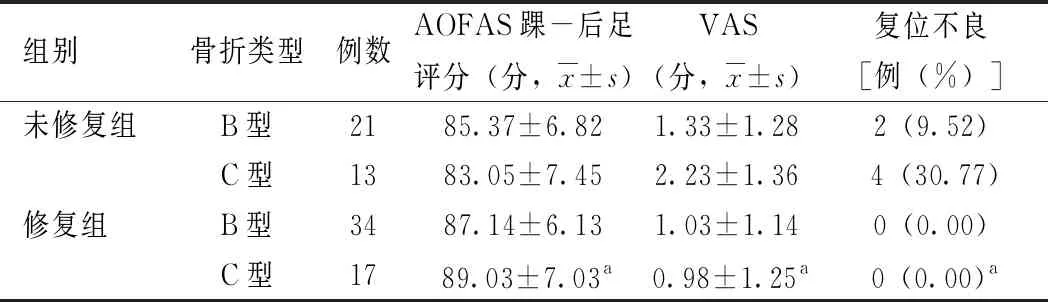

2.3 两组术后12个月的AOFAS踝-后足评分、VAS评分和复位不良发生率比较

术后12个月,未修复组与修复组B型骨折患者的AOFAS踝-后足评分、VAS评分、复位不良发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);修复组C型骨折患者的AOFAS踝-后足评分高于未修复组,VAS评分、复位不良发生率均低于未修复组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组术后12个月的AOFAS踝-后足评分、VAS评分和复位不良发生率比较

3 讨论

三角肌韧带由浅层和深层两部分组成,两者的区别主要在于所跨越的关节数不同,浅层三角肌韧带跨越踝关节和距下关节,包括胫舟韧带、胫弹性韧带、胫跟韧带等,而深层三角肌韧带仅跨越踝关节1个关节,包括胫前韧带和胫后韧带等,在限制距骨前后平移和距骨外展中发挥着重要的作用[8]。三角肌韧带韧劲强,单纯三角肌韧带损伤较为少见,较大的踝足部外翻、外旋暴力可导致三角肌韧带损伤,多伴随外踝骨折和下胫骨联合损伤[9]。关节表面不完全复位可导致创伤性骨关节炎,目前临床对踝关节骨折需要手术治疗已达成共识,但对三角肌韧带是否需要进行修复尚存有争议[10]。

既往有研究显示,踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者不必重建三角肌韧带,如Harper[11]对36例踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者单纯给予踝关节复位固定后未修复三角肌韧带,经随访显示均未有复位不良和韧带不稳定等并发症发生;Baird和Jackson[12]对24例踝关节骨折合并三角肌损伤患者进行了研究,其中21例未行三角肌韧带修复者的优良率为90%,而3例行三角肌韧带修复者有2例疗效较差。有学者认为,三角肌韧带未影响踝关节稳定性时可不予以修复,但当三角肌韧带尤其是深层完全断裂时会明显影响踝关节的稳定性,若不予以修复往往会因为张力不够或瘢痕修复而导致韧带力学、强度、弹性差,影响术后功能,此时往往需手术修复[13]。

对于B型踝关节骨折伴三角肌韧带损伤合并结缔组织不稳定的患者,不给予三角肌韧带修复,仅使用结缔组织螺钉进行临时固定可提升术后功能。本研究中55例B型踝关节骨折患者中有21例未给予三角肌韧带修复,34例给予了三角肌韧带修复,结果发现,两组MCS、AOFAS踝-后足评分、VAS评分和复位不良发生率比较无显著差异,提示对于B型踝关节骨折患者,三角肌韧带修复可能不是必需的手术。C型踝关节骨折患者复位不良发生风险增加,在外踝高度不稳定骨折的情况下,前胫骨修复可恢复内侧机械稳定性。本研究结果显示,修复组C型骨折患者的AFSOS踝-后足评分高于未修复组,MCS、VAS评分和复位不良发生率均低于未修复组,提示对于C型踝关节骨折患者,在骨折内固定后若未能确保机械稳定性恢复,则需仔细重建踝关节内侧韧带。

综上所述,对于C型踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者,行三角肌韧带修复的效果显著,有助于减少术后复位不良的发生;而对于B型踝关节骨折合并三角肌韧带损伤患者,是否行三角肌韧带修复需进一步研究探讨。