信息化环境下高校课堂教学互动行为序列研究

王云 黄林楠

摘 要:师生互动作为教学过程的重要组成部分,影响着课堂教学质量和教师专业发展。文章基于改进后的信息化环境下课堂教学互动行为分析编码系统,使用滞后序列分析法,以某高校两节《现代教育技术》课程为例,研究信息化环境下高校课堂中的师生言语行为比率、师生使用技术比率、教师提问与学生发言、教师语言作用、课堂显著行为序列等方面所产生的数据。研究表明:在《现代教育技术》课程的教学过程中,信息技术得到充分利用;课堂师生互动形式多样化,体现了学生的主体性地位;在学生活动中,教师进行干预、教学评价环节、教师提问策略、技术使用深度等方面仍需改进。

关键词:信息化环境;高校;课堂教学互动行为;行为序列

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2021)07-0073-05

一、引言

随着信息化时代的高速变迁,课堂结构发生了天翻地覆的改变。师生互动是教学活动的重要组成部分,信息技术也对课堂师生互动行为产生了影响。课堂师生互动行为早在多年前就成为诸多研究者聚焦的范畴。美国教育部门出台的《通过教育数据挖掘和学习分析促进教与学》报告使教育大数据开始得到重视。课堂是学校教育的主要阵地,课堂教学行为包括教师“教”与学生“学”的师生互动行为,师生互动是课堂教学的核心,对于课堂教学行为的研究是教育研究的重点[1]。弗兰德斯在1960年提出的弗兰德斯互动分析系统(iFIAS)是课堂行为量化分析的典型方法,但行为分析仅是将行为割裂为单独个体来观察,要想进一步研究行为下所蕴藏的互动意义还得通过分析某一行为与另一行为之间有何关联,也就是研究行为序列。本研究将改进弗兰德斯互动分析系统,设计出信息化环境下的课堂教学互动行为分析系统,编码后进一步使用滞后序列分析法,揭示师生互动背后的行为特征和规律。

二、文献综述

1.利用iFIAS分析课堂教学互动行为的相关研究

常见的课堂行为分析方法有iFIAS分析系统、S-T分析法、TIMSS录像分析法、IIS图分析法等[2]。其中iFIAS是最经典且应用最为广泛的分析方法。由于所诞生年代的各项条件都有限,不可避免地导致其本身具有很多局限。越来越多的学者对iFIAS进行了改进。方海光等人提出了改进型弗兰德斯互动分析系统,将思考问题和做练习归类为有益于教学的沉寂[3];顾小清团队在iFIAS的基础上编制了基于信息技术的互动分析编码系统ITIAS[4];韩后、王东青等人提出了“1∶1”数字化环境下的课堂教学互动行为分析编码体系,该体系将教师言语、学生言语、沉寂、技术四个方面归纳为人与人的互动和人与技术的互动两大类[5];张屹等人设计了智慧教室环境下的课堂教学互动分析编码系统,用于分析智慧教室与简易多媒体环境下教学互动行为的差异[6];万昆等人借助iFIA并结合社会网络分析法,提出技术支持下的优课师生互动行为的优化策略[2];刘向永等人利用ITIAS分析小学英语课堂,揭示了电子书包对课堂教学互动行为的促进作用[7]。

2.滞后序列分析法的相关研究

滞后序列分析法(Lag Sequential Analysis,简称LSA)最早由Sackett提出[8],用于分析某种发起行为之后出现某种伴随行为的可能性及该行为序列是否存在统计意义上的显著性[9]。近年来,LSA开始在教育领域盛行。Hwang等人利用LSA探究学生在游戏活动中的行为特征[10];Hou等人利用LSA提取了中小学生在角色扮演游戏中的操作行为序列[11];江毅等人在利用ITIAS对50节优课进行编码分析后,再通过LSA进一步揭示课堂显著行为序列[12];杨现民等人利用LSA分析学习行为中的具体应用思路和策略,以揭示学习者潜在的学习模式[8];王怀波利用LSA发现深度学习者与浅度学习者在行为序列上的差异[13]。

综上所述,课堂教学行为是外显的且可直接观测。通过对教师课堂教学行为的分析与干预,可以改善教师教学行为,提高教师教学能力。本文正是基于以上原因,重点研究以下几个问题:①信息化环境下高校课堂中教学互动行为有哪些;②这些教学互动行为呈现出什么样的规律;③这些规律是否有助于课堂教学。

三、研究设计

1.研究目标

为分析信息化环境下《现代教育技术》课堂教学互动情形与存在的问题,以及技术在课堂互动中所占比例及其对教学的影响,本研究采用内容分析法对某高校两节《现代教育技术》课(以下简称“两节课”)进行分析。课程内容主要为“课件设计与制作”的步骤和重点注意的原则,且“两节课”的课堂环境均为信息化教学环境,由同一位教师向不同专业的两个班级学生进行相同内容的授课。

2.研究对象

本研究的数据样本来自山西某高校大一某专业的两个班级。这两个班级的《现代教育技术》课程一直由A教师任教,且两个班的学生成績以及学生的信息素养基本相同。

3.研究工具的设计

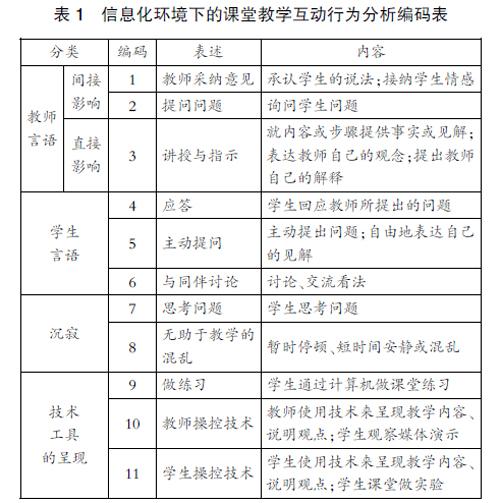

由于此次研究所分析的课堂存在特殊性,考虑到《现代教育技术》课程属于操作性较高的课程,编码表中还应细分技术方面的编码内容。该课堂中的学生做练习均是通过计算机进行,所以本研究的编码表将在ITIAS编码系统的基础上,根据课程的特点将沉寂模块下的做练习编码归类到技术工具的呈现模块。ITIAS编码系统是在FIAS编码系统的基础上进行改进的,且在学术界已被广泛使用,是成熟的编码系统。本研究的编码表如表1所示。

4.研究过程

编码取样时间间隔为3秒,选择取样时间点上主要的课堂行为类别进行编码。为保证编码的信度,本研究将由两位经过培训的编码者于同一地点在互不干扰的情况下进行同时编码,确保两位编码者对编码类别理解的一致性。最终分析视频1得到1769个编码,视频2得到1703个编码。

为了进一步分析课堂某种行为发生后另一行为发生的可能性,以及发起行为与伴随行为两者之间的行为序列是否应当引起教学关注,本研究利用互动行为序列分析软件GSEQ(Generalized Sequential Querier)分析课堂行为序列,以期找出课堂中需要重点关注的行为序列。

四、研究结果

1.课堂教学互动行为比率分析

根据本研究设置的编码表对课堂行为进行编码归类后,统计各类编码行为出现的频次以及所占百分比,得出表2。从表2可知,编码行为出现频次最高的是编码3,达到1727次;编码行为出现频次最低的是编码8,为37次。

(1)师生言语行为比率分析

通过对师生互动行为进一步整合,得出表3。从表3可知,在课堂师生互动行为中占比最高的是教师言语行为,达到55.90%,其中,编码3占49.74%,说明该教师在课堂上主要以讲授为主,这符合大多数教师的授课特点。技术使用行为占22.98%,仅次于教师言语行为,说明该教师在信息化环境下能够充分利用媒体技术进行教学。学生言语行为占17.60%,学生言语行为与教师言语行为的比例约为1∶3,可见在课堂中,学生的言语行为比率较为均衡,其中与同伴讨论占总课堂比率的12.61%、主动提问占2.88%、思考问题占2.44%,这三类行为是学生言语行为中的主要行为,说明学生课堂参与度较好。其他行为占比为3.50%,其中,课堂中出现无助于教学的混乱时间占比为1.06%,编码者在分析课堂视频时发现,无助于教学的混乱主要包括“选择学生回答问题时产生的混乱”和“检查课堂任务时产生的混乱”。这些混乱皆在可以接受的范围内,但教师在课堂活动的组织方面仍有待加强。

(2)师生使用技术比率分析

在本研究涉及的“两节课”中,技术使用行为的总占比为22.97%,其中教师操纵技术占6.19%、学生操作技术占2.1%、做练习占14.68%。做练习占据了主要的技术行为,说明教师留给学生练习的时间较充足,这也符合《现代教育技术》课程的特点,学生需要自主练习以消化教师的授课内容。

(3)教师提问与学生发言分析

通过分析视频发现“应答”可被分为“被动反应”和“主动反应”。当教师提问封闭性问题时,学生只需简单复述教师上课的内容或课本上已有的知识,无需过多思考即可回答。学生的应答大多数属于被动应答。而教师提问开放性问题时,要求学生通过自主思维能力主动思考问题,并结合教师授课内容,提出自身观点。而在学生言语行为中,主动提问占据大部分比重,说明教师能够有效引导学生积极互动,学生可以主动提出自身的观点与疑惑,课堂参与度较高。

(4)教师语言作用分析

教师语言的作用包括直接影响和间接影响,其中编码1~2为间接影响、3为直接影响。由“(1-2)/(3)=214/1727<1”可知,直接影响和间接影响两者的比值小于一,说明教师在课堂中善于用直接影响的方式影响学生。结合视频可知,教师主要通过讲授的方式向学生介绍课件设计步骤和重点注意原则。在评价学生的练习成果时有较少的采纳意见、鼓励表扬。

2.课堂互动行为序列分析

将编码数据按顺序输入GSEQ软件后可制作出行为转换频率表,如表4所示。其中,第一列代表发起行为,第一行代表伴随行为,表格中的数值代表行为转换频次。由表中的对角线可知,各编码行为皆有持续发生的现象。此外,转换频次较高的行为还有很多,甚至高于对角线上序列的频次,如10→3的转换频次为117、3→9的转换频次为29。所以,本研究将利用GSEQ软件对行为序列进行进一步的显著性验证,检验此类高频行为序列是否需要引起教学重视。

GSEQ软件会生成调整后的残差表,表中数值代表该行为序列的残差参数(z)。若z值大于1.96,则表示该行为序列达到了显著水平。由于本次研究生成的数据篇幅较大,表5只罗列了z值大于1.96(即达到显著水平)的行为序列。

根据表5绘制出行为序列转换图,如图1所示。箭头起始方向代表发起行为,指向方向代表伴随行为。箭头线条的粗细程度和箭头上标明的数值代表该行为序列的残差参数(z),z值越大,箭头线条越粗,该行为序列的显著水平也越高。由图1可知,总共有21个箭头,即21种显著行为序列,其中有11种序列是指向自身的。如编码5只有指向自身一种显著行为,z值为41.93。这些显著行为序列可以帮助相关学者研究课堂行为序列的规律,进一步挖掘有助于课堂教学的行为特征,提升教师的课堂教学效率。

从图1可以直观地看出个别显著性较高的互动行为。例如:做练习(编号9)和学生操作技术(编号11),两者均为技术相关行为,且属于学生行为,自身都达到了极高的显著性,说明教师能很好地引导学生与技术互动,贴合《现代教育技术》课程的教学目标,充分培养了学生的动手操作能力。但两者都是单独产生的行为序列,并未与其他行为产生显著关联,也没有作为其他行为的伴随行为。讲授(编号3)行为显著引发与同伴讨论行为,且自身行为有着极高的显著性。结合视频分析可知,教师在课堂上主要采用讲授为主、多媒体幻灯片展示为辅的方式授课。这一系列行为说明,教师在讲授的同时也应用相关信息技术,充分發挥了媒体呈现的作用。但人与技术的互动仅停留在简单的利用上,并未充分运用技术来促进课堂上师生的互动以及生生的互动,说明教师在技术的运用上还需加强,以达到信息技术与教育教学的深度融合[14]。

从视频分析可知,教师在提问开放性问题之后,往往会得到学生“主动反应”的应答,且常常会引发学生的思考行为。这说明教师在提出高层次问题后,要给学生留下思考的时间。结合视频分析,可以发现一个有趣的现象,无论学生是被动应答还是主动应答,都会引起教师提问开放性问题的行为。教师在提问部分开放性问题之前都会提问封闭性问题,从而过渡到开放性问题,引发学生的深度思考。学生在思考问题时,会伴随着显著的暗示行为,这一系列行为均体现了教师在引导学生主动思考。

教师会在学生回答完问题后给予肯定表扬。这种行为有助于激发学生的学习兴趣、提升学生的课堂参与度、促进师生之间深层次的交流。由表2可知,学生主动提问行为(编号5)的频次也很高,但在图1中,主动提问行为并没有与其他行为产生显著关联。结合视频分析可知,学生主动提问行为主要发生在学生做练习的环节,学生主动提问后,教师也会及时为学生解答,但此互动行为的频次还不足以达到显著效果,说明课堂上师生互动的深度行为仍比较匮乏。

在学生行为中,与同伴讨论(编号6)达到了极高的显著水平,说明学生在课堂上能够积极主动地与同伴进行交流与讨论。但该行为除了自身的显著性外,并没有与其他行为发生显著性关联。结合视频可知,学生与同伴讨论主要发生在小组设计课件目录环节,期间教师只是进行简单的巡查,并未对学生提供指导。可见,在学生开展课堂讨论期间,教师并未进行任何的干预。缺乏教师的指导,学生协作学习的效果将大打折扣[15]。

由图1可知,无助于教学且混乱的z值为26.73,另由表2可知其占比为1.06%。结合视频分析发现,产生无助于教学的混乱现象的主要原因为,教师通过手机软件抽查学生汇报的做练习情况时,有学生请假但未提前上交请假条,因而发生短暂的混乱行为。该行为虽持续时间较短,但教师仍应注意提前与学生强调课堂纪律问题。学习委员必须在课前将出勤情况如实向教师汇报,以免浪费课堂时间。

五、结论与启示

1.结论

本研究结合信息化环境下的课堂教学互动行为分析编码系统与滞后序列分析法,对“两节课”的师生互动行为进行了分析。通过对课堂上师生言语行为比率、师生使用技术比率、教师提问与学生发言、教师语言作用,以及互动行为序列等方面的分析,得出以下结论:

(1)信息技术得到充分利用

通过课堂观察,发现师生在做练习与同伴讨论等环节均有技术使用行为,总占比约为整堂课的五分之二。可见,师生对技术的操作较为熟练,教师积极利用技术,带动学生使用计算机工具做练习,同时利用信息技术展示工具来分享作品、表达思想。信息技术的充分利用更好地促进了师生之间的课堂关系,甚至将学习内容与学生紧密地联系在一起。

(2)信息技术课堂中的师生互动形式多样化

在传统课堂中,师生互动形式是比较单一的。结合视频分析可知,“两节课”上有着丰富的师生互动形式,如师生互动、生生互动、教师与技术的互动、学生与技术的互动等。大量的师生、生生、教师与技术以及学生与技术之间的互动不仅活跃了课堂氛围,也提升了学生的课堂参与度,提高了课堂的学习效率。

(3)学生主体性地位的体现

在“两节课”的教学过程中,学生不仅与教师、同伴之间进行互动,还能够主动思考问题、做练习和应用技术,这些学生行为占比约为整堂课的五分之二。在做练习环节,学生在教师讲授内容的基础上,结合自己的思考,完成相关作品,充分锻炼了学生的动手能力。学生的与同伴讨论行为也占据学生行为的较大比例,在与同伴分享自身观点的同时,也有助于学生审视自身观点,观察到同伴的优点,发现自身的不足之处。

2.启示

本研究中的师生互动行为也存在不足之处,通过分析这些问题可以帮助教师反思和改进课堂教学,达到提升教学质量的目的。

(1)在学生活动中,教师应视情况进行干预

通过分析视频可以发现,学生在与同伴讨论问题时,教师并未进行任何干预。在学生讨论以及做练习的过程中,教师不应只进行简单的巡察,要时刻注意学生讨论的情况。如学生遇到问题,教师应及时发现并给予反馈,启发或引导学生逐步解开问题。反之,当学生遇到问题自身无法解决,但又不知如何询问教师时,教师因未察觉而不进行干预行为,学生将渐渐失去思考问题、解决问题的积极性,学生的讨论活动便无法高效进行。因此,教师应引导学生养成在讨论过程中遇到问题就主动寻求帮助的习惯,教师也要时刻观察学生,及时发现问题,并对学生的讨论进行干预。

(2)需加入教学评价环节

学生虽然在课堂上表现出一定的热情,但要在行为参与上有明显的提高,教学评价是必不可少的。只有学生承担了学习评价的责任,学生才会深刻地进行自我反思与学习[6]。教学评价不仅促进了课堂教学的师生互动,也为教师教学调节提供了依据。这就要求教师在教学设计与活动组织等方面进行改进,如练习后加入评价反馈、协作学习后加入组间互评等。具体的评价开展形式为,可以根据每节课内容的不同,选择最适合的评价模式,在教学中不断探讨、不断改进,以进一步提高学生的行为参与度。

(3)改进教师提问策略

在教室提问策略方面,虽然教师提问开放性问题的比例大于封闭性问题,但教师未对学生主动应答行为给予肯定,导致学生回答开放性问题的积极性下降。教师在聆听学生的回答后,应对正确回答给予及时的鼓励,强化学生主动思考、主动回答问题的行为。

(4)加强技术使用的深度

教师对技术的使用还停留在简单的教学演示、学生练习、学生作品展示等,没有达到一定的深度。因此,教师应加强技术使用的深度,对课堂技术的使用进行深度挖掘。例如:可通过学生投票功能分析相关比例,从而得知学生知识掌握情况;还可通过学生一学期的大数据记录来分析评估学生的综合能力。技术的深度应用方便了学生的学习,同时也提升了教师的教学效率。

参考文献:

[1]乔爱玲,王陆,李瑶等.不同教师群体教学行为的差异性研究[J].电化教育研究,2018,39(4):93-100,108.

[2]万昆,姜悦.技术支持下的优课师生互动行为研究[J].现代教育技术,2016,26(6):54-59.

[3]方海光,高辰柱,陈佳.改进型弗兰德斯互动分析系统及其应用[J].中国电化教育,2012(10):109-113.

[4]顾小清,王炜.支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J].中国电化教育,2004(7):18-21.

[5]韩后,王冬青,曹畅.1:1数字化环境下课堂教学互动行为的分析研究[J].电化教育研究,2015(5):89-95.

[6]张屹,祝园,白清玉等.智慧教室环境下小学数学课堂教学互动行为特征研究[J].中国电化教育,2016(6):43-48,64.

[7]刘向永,李傲雪,付奕宁等.基于电子书包的小学英语课堂师生互动分析——以“How are you?”单元为例[J].电化教育研究,2018,39(8):97-102,121.

[8]杨现民,王怀波,李冀红.滞后序列分析法在学习行为分析中的应用[J].中国电化教育,2016(2):17-23,32.

[9]江毅,王炜,李辰钰等.智慧教室环境下师生互动行为研究[J].现代远距离教育,2019(3):13-21.

[10]Hwang G J,Chen C H.Influences of an inquiry-based ubiq-uitous gaming design on studentslearning achievements,motivation,behavioral patterns,and tendency towards critical thinking and problem solving[J].British Journal of Educational Technology,2016,48(4):950-971.

[11]Hou,H.T.Exploring the behavioral patterns of learners in an educational massively multiple online role-playing game (MMORPG)[J].Computers & Education,2012,58(4):1225-1233.

[12]江毅,王炜,康苗苗.基于行为序列分析的师生互动效果研究[J].现代远距离教育,2019(6):53-61.

[13]王怀波,李冀红,杨现民.高校混合式教学中深浅层学习者行为差异研究[J].中国电化教育,2017(12):44-50.

[14]王曉晨,黄荣怀,王梦舒等.智慧教室环境下的中小学课堂人际互动分析[J].电化教育研究,2016,37(12):111-116.

[15]郑兰琴,梁妙.教师指导对协作学习效果影响的实证研究[J].电化教育研究,2014,35(8):89-94.

(编辑:王晓明)