明代黄册与天下第一档案库

明太祖朱元璋在各地编造黄册时,特别规定了存档方式:每一级官府在制作黄册时,都要做两份,一份上缴,一份自己留着。层层传递上去,最终每一本黄册,都会形成4本一模一样的档案。其中进呈户部的,叫作正册,要用黄纸当封面;剩下3本分别存在布政司、府和县三级官府,叫作底册,要用青纸当封面,以示区别(对封面颜色作出规定,其实是洪武二十四年才出台的规定)。

这些黄册运至京城金陵(今南京)后,户部会先把它们铺在祭天的祭坛下面,郑重其事地进行荐天之礼,然后将其收藏起来。

而问题正出在“收藏”二字。

洪武初年,各地直隶、府、州、县并十三布政使司,一共送来了53393本,包括民、军、灶、匠等诸类户籍,天下虚实尽在此。

这么多本档案,该放哪儿呢?

这53393本书,只是洪武十四年的黄册正册总数。黄册每十年就要重新攒造一次,随着经济发展,每期数量只会越来越多。比如弘治十五年(1502),各地上缴的黄册,已经增加到了67468本。

黄册旧档不会销毁,新档源源不断地进来。每十年就会新增六七万册,这么日积月累下去,将是一个非常可怕的数字。

再者说,黄册属于政府机密,一旦遗失或被人篡改,就会引发无穷麻烦。它的收藏地点,一定得杜绝闲杂人等乱入。

更头疼的是,档案都是纸本,这么多易燃品堆在一起,来个火星,劈个闪电,就能烧成连营之势,太危险了;就算没有火灾,常年虫蛀鼠啮、水浸潮沤,对档案也是毁灭性打击。

因此对朝廷来说,黄册的收藏地点,必须足够大、足够近、足够安全,还得便于管理。在京城这寸土寸金的地方,要隔离出这么一大片地方,有点难度。

朱元璋思来想去,把目光缓缓投到了京城太平门外那一片叫后湖的水域。

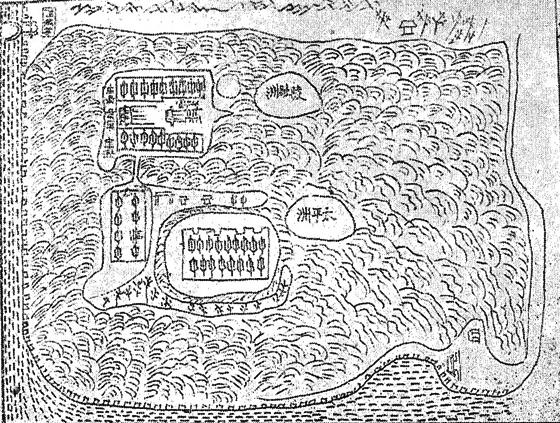

此时的后湖,四周被石头城、钟山、覆舟山、幕府山环绕。湖心有5座人造岛屿,号称“五洲”。湖心的5块洲陆,湖水环伺,只能靠行船往来。在这里修起黄册库,既方便隔绝闲杂人等接近,也有利于防火。而且后湖周回不长,外围再加一圈卫兵,便可以形成一个与世隔绝的双重禁区。关键是,这里离京城特别近,想调阅取档,立马可至,极其便当。

这么一个地形上天然隔绝,又距离中枢咫尺之遥的好地方,只当风景看实在太浪费了。

早在至正二十六年(1366),朱元璋就修了一道从太平门到台城的城墙,断开了湖水和覆舟山、鸡笼山的联系,随后又在钟山濒湖之处,修起一座太平门,门外修起一条湖头路,也叫太平堤。他在洪武六年(1373)将城墙加高、加厚,防止有人居高临下,窥探湖中,又整修堤坝,隔绝了外人循钟山入湖的通道。洪武十九年(1386)第三次改造,向北修建新城墙,完全断开了后湖西岸。

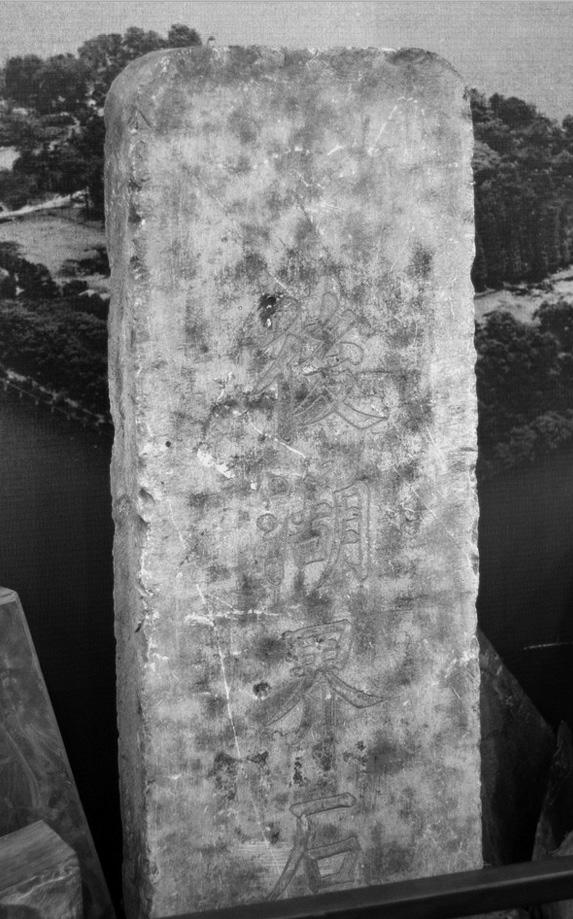

紧接着,他从后湖东北角的湖坡开始,每隔一百步堆起一个土堆,立起一块界石,沿湖北、湖西边缘,正好绕湖半圈到神策门为止,全长3665步。

经过这么一番折腾,后湖从一个皇家园林变成了军事禁区。

朱元璋之所以把黄册库修在后湖之上,是因为这里四周环水,可以避火避人。但这样就有另外一个麻烦,就是水面潮气太重,长期高温高湿,这些黄册特别容易腐烂蛀蚀。出于防潮防虫的考虑,黄册库大多按东西朝向修建,前后有大窗通风。这样可以保证足够的光照时间来除湿、除虫。偶尔也有朝南北,这取决于库房修在什么方位。

为了能最大限度采光,黄册也不是简单粗暴地堆放在库房里就完了,设计者为它们打造了特别的设施。

后湖的黄册库里,每库里有4个大架阁。每个架阁分成3层,分为数格,用来收贮档案。架阁特有的敞开结构,可以让所有藏册都有机会接触阳光。在架阁上头,还有一个斜板盖,万一屋顶漏雨,就能顺着这个板盖引至地下,避免弄湿文件。

黄册库的设计者很细心,要求这些架阁必须使用木头,不能用竹子。要知道,黄册是长一尺三寸、宽一尺二寸的大方本,页数又特别多,算下来平均每册得四五斤。十几册甚至几十册摞在一起,松松垮垮的竹架根本撑不住,只有木材可堪使用。

当然,这些黄册不能光靠这点窗户的阳光。管理人员还要定期在每年四月到十月之间把书拿出来放在太阳底下晾晒。三月不能晾晒,因为天气太潮;十一月到一月天寒风大,对纸张也有伤害。

在晾晒期间,只要天气足够好,一次要晒足5天,才能重新入库。

本来这种晾晒工作,要打造专门的木制晒架。后来官府觉得木制太容易坏,损耗惊人,便改变了做法。他们在每间库房门口,都用砖头砌了10个高二尺五寸的小墩,长三砖,宽两砖,彼此相隔7尺。然后在砖墩之间,架起4根长7尺的铁棍,黄册就挂在这些晾衣竿上晾晒。

从现代科学的角度来看,阳光对纸张保存的伤害也够大的。不过以当时的条件,能做到这么细致已经算是尽力了。

除了防潮,黄册库对于防火也下了一番功夫。

黄册库内,严禁动火,即使到了晚上也不许点灯,冬季亦不许生炉取暖。库房里的地面都要铺设沙子,上覆木板。这样既可防火,又可防鼠患。

就连管理人员的厨房,都要隔开库房一里开外。

到了正德年间,梁洲增设的库房越来越多了,距离厨房越来越近,主官索性把厨房给移到环洲上去了。每次人员吃饭,都必须从梁洲跑到环洲。甚至还特意立了一块牌子:“敢有将火过桥者,治以重罪。”

黄册庫的防火工作,算得上一个不大不小的奇迹。这么多纸堆在一处,整整260多年,居然一次火灾都没有。

硬件的问题解决了,还有一个软件问题。

这些档案实在太多了,又来自五湖四海,必须有一套科学的排列方式,方便日后检索。

后湖黄册库的库房,是以东、西、南、北、前、后为名。具体到库房内的架阁,则以“千文架阁法”做编号。

这是宋仁宗时发明的检索编号法。简单来说,就是以《千字文》为批,岁月为次,依序排列。《千字文》里的1000个字绝无重复,特别适合编码。咱们现在常说的天字第一号、天字第二号,其实就是这种检索法的产物。

不过具体到黄册本身,动辄几万册,千字文系统显然就不堪敷用了。

黄册库的办法是,先把同一期攒造的黄册放在一起,然后再按直隶布政司、府、州、县、里坊厢、都、图等一路细分。还要用一长条白纸写明所属,夹在黄册之间。

这种分类,是为了方便地方查询。后湖库存的黄册大部分是里册,属于最权威的原始资料,一旦地方上有什么纠纷,就会来这里调阅旧卷,平息诉讼。这是后湖黄册库最重要的职能之一。

后湖黄册库的落成年代不详,但肯定是在洪武十四年到洪武二十四年之间。黄册库最初的规模并不算大,只在梁洲之上修起了36间库房。其中9间库房存放洪武十四年档案,一共用了35座架阁;洪武二十四年则用了库房25间、架阁100座。

从此,随着每十年大造黄册,后湖黄册库一直在扩建。从洪武十四年到崇祯十五年(1642),收藏黄册的档案库数量扩张到了787间,架阁3086座,其中收藏的黄册数量,接近200万册。

到了永乐帝,大明把都城迁到了北京。本来永乐应该把后湖档案也迁过去,可是北京周边找不出像玄武湖这么天造地设的湖泊。后湖黄册库遂留在了南京,由南京户部代管。

这么决定的另外一层考虑是,江南是天下税赋重地,干系重大,黄册库设在这里,能更好地为其服务。

于是从永乐开始,每期黄册造完,除了总册需要进呈北京之外,其他里册仍旧存放在这里,一直持续到明末。

(摘自湖南文艺出版社《显微镜下的大明》 作者:马伯庸)