综合物探方法在伏牛山北麓干热岩勘查中的应用

宋 豪, 赵修军, 安黎明, 侯怀仁, 王海旭, 职志攀

(1.河南省航空物探遥感中心,河南 郑州 450053;2.河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院,河南 郑州 450053)

干热岩通常也称增强型地热系统(EGS),其特点是热能储量大,占已探明地热资源总储量的 30%以上,一般埋深为3~10 km,内部没有裂隙水或只有很少地下水,温度为150~650 ℃(陈雄,2016)。它的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体,较常见的岩石有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等(叶见玲等,2019)。作为一种重要的清洁能源,国内外对EGS进行了深入研究(Zimmermann et al.,2010;Olasolo et al.,2016;Hogarth et al.,2017;Reinsch et al.,2017;杨建锋等,2019;张森琦等,2019)。我国在干热岩相关领域起步虽相对较晚,但近年来关于干热岩选区、勘查开发的相关研究也越来越多,从国家层面到各省都对干热岩进行了专题研究(杨方等,2012;伯慧等,2015;万建军等,2015;刘唐伟等,2016;张翔等,2018;齐晓飞等,2018;童珏等,2019;马鹏鹏,2019)。由于干热岩埋藏深度大,在选区及勘查评价时采用综合物探方法成为主流(张前等,2015;赵丛等,2018;王坤,2019;杨冶等,2019)。

河南省于2017年开展了“河南省干热岩资源潜力调查评价”研究,目标是查清河南省干热岩的赋存条件和资源潜力,为后续干热岩资源的开发利用提供依据。项目前期筛选了伏牛山北麓、内黄隆起、息县隆起、新野隆起等4个区块作为有利区。笔者依据在伏牛山北麓干热岩勘查中取得的物探资料(1∶2.5万重磁剖面、大地电磁测深)对该地区干热岩成藏背景及条件进行研究,目的是揭示该区浅部地壳结构和寻找异常热源(体),查明地下深大断裂(导热通道或作为深部热源运移有利通道),热储层、覆盖层的赋存状态(位置、埋深、规模等),判断热储层形成机制,为后续干热岩选区验证工作的开展提供重要依据。

1 地质及地球物理概况

1.1 地质背景

河南省伏牛山北麓一带处于华北地台南缘隆起区与台缘坳陷区之间的过渡地带,为河南省大地岩浆活动最为剧烈的区域之一。中元古代有大规模火山喷发,中生代(燕山晚期)有酸性岩浆侵入,如合峪花岗岩体和太山庙复式花岗岩体。岩浆岩主要岩性为粗粒斑状黑云母花岗岩、中粗粒黑云母二长花岗岩,中细粒黑云母二长花岗岩、细粒黑云母花岗岩等。区内断裂发育,近东西向、北东向、北西向三组断裂纵横交错,为热传导提供了有利空间和通道。该区具备形成高热流花岗岩型干热岩的有利条件(甘浩男等,2015;黄昌旗等,2018),是河南省赋存干热岩的潜在靶区。

区内出露地层主要为太古界太华群、中元古界熊耳群、新元古界栾川群、古生界等。其中太古界太华群主要岩性为片麻岩,出露厚度大于3 510 m。熊耳群主要岩性为中性-中酸性火山岩,栾川群主要岩性为砂岩,古生界的岩性主要为灰岩。

区内有河南省最主要的深大断裂带,即栾川-确山-固始深断裂带。该深大断裂带呈北西西向,展布在栾川-鲁山-确山-固始一带,在河南省内长约550 km,是中朝准地台与秦岭褶皱系分界断裂,由马超营大断裂(4-1),栾川-确山-固始大断裂(4-2),黑沟大断裂(4-3)、维摩寺-白云山大断裂(4-4)等4条主要断裂共同组成(图1)。

图1 河南省深大断裂(带)分布略图(楚新春等,1992)

据黄光寿等(2020)研究,马超营大断裂(4-1)属区域压扭性深大断裂,总体走向近东西向,总长约200 km,宽数十至数百米,延深34~38 km,是深切地壳硅铝层的壳断裂;栾川-确山-固始大断裂(4-2),位于深断裂带中部,为长期活动岩石圈断裂,该断裂前期切割深度达岩石圈,后期属壳圈断裂。区内天然温泉点较多,如汤泉池温泉、中营温泉、下汤温泉、上汤温泉等,表明这2个断裂均为区域控热断裂。

1.2 地球物理场特征

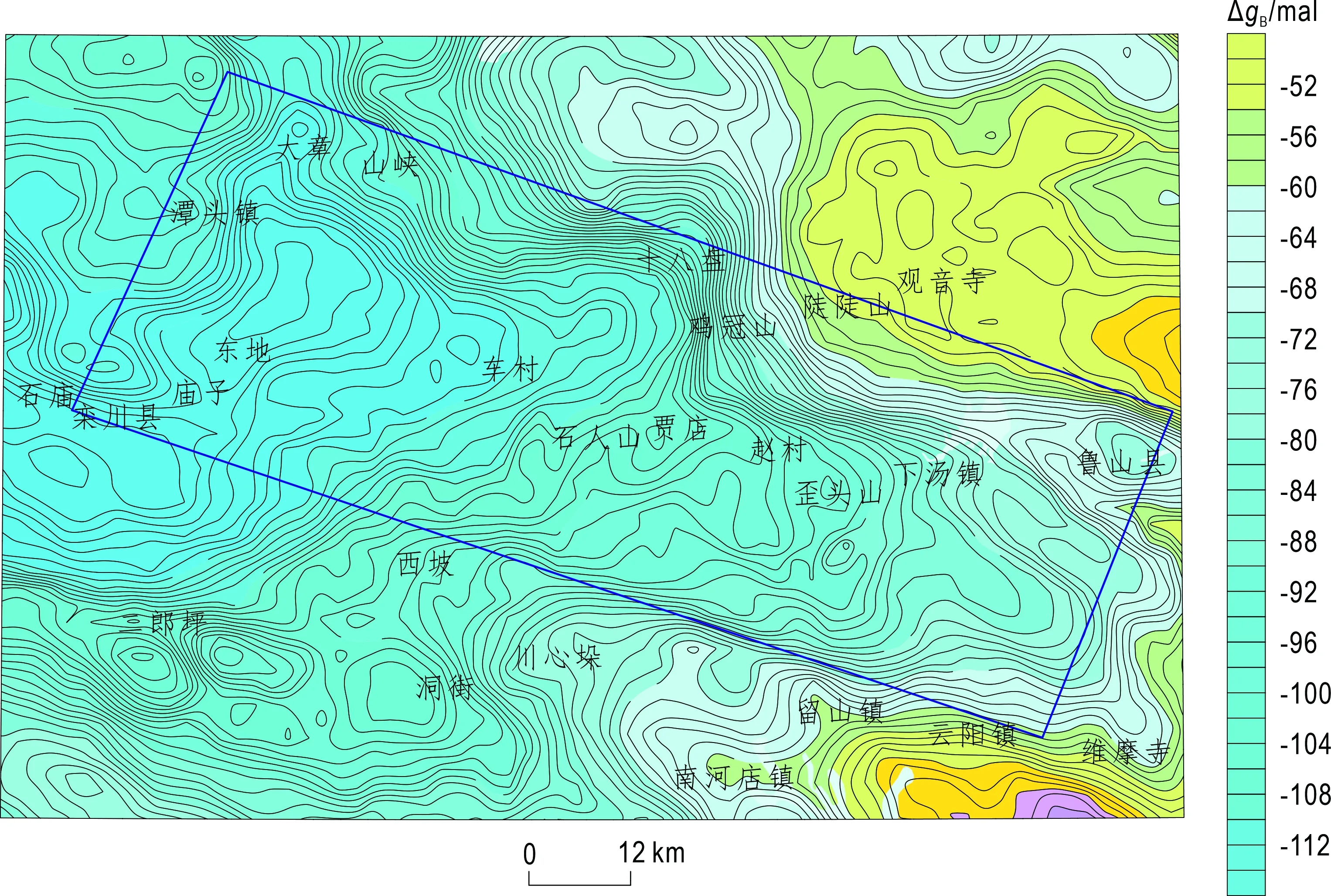

1.2.1 重力场特征

该区位于显著的布格重力异常负值区,栾川-车村-大章一带为异常极低值区,赵村-下汤-鲁山一带相对较高。布格重力异常与区域上推断的隐伏花岗岩体展布方向一致(图2)。

图2 伏牛山北麓布格重力异常图(1)宋豪,赵修军,安黎明,等,2018.河南省干热岩资源潜力调查评价项目地球物理勘查成果报告[R].

1.2.2 磁场特征

区域性断裂构造显示明显的航磁梯度带,呈线性分布,岩体外接触带被断续串珠状正磁异常所环绕。异常均叠加在负磁场背景上,一般强度低,如车村-下汤一线。石人山-西坡-齐顶山一带为正磁异常最高处,展布方向大致呈北西330°,长约35 km,宽约8 km(图3)。

图3 伏牛山北麓航磁ΔT异常图①

1.3 物性特征

为了更好地在该地区开展物探工作,大量收集整理了伏牛山北麓一带不同岩石标本的磁性、密度、导电性等资料(表1)。从表1可以看出,本次工作的目标花岗岩体总体具有相对高磁、低密度、高电阻率的特点。

表1 岩石标本磁性、密度、导电性测定统计表①

2 物探方法工作原理和仪器简介

本次采用的综合物探方法主要包括大地电磁测深(MT)、1∶25 000重磁高精度剖面等,对所用物探方法的基本原理及仪器简介如下。

2.1 MT方法原理及仪器

MT 利用天然电磁场的宽频带(10-4~ 104Hz)能量,可以穿透巨厚的岩石圈,进而提供地下几千米到几十千米深的地壳及地幔电性信息。由于岩石电阻率与温度的密切关系,MT 对干热岩盖层的厚度、形态、范围等信息有较好的反映(杨冶等,2019;张志勇等,2018)。

该方法基本原理为通过观测正交的电场分量和磁场分量的时间序列,利用傅立叶变换将时域的电磁信号变换成频谱信号,得到正交的电场强度分量Ex、Ey和磁场强度分量Hx、Hy,利用式(1)计算卡尼亚电阻率(李金铭,2005)。

(1)

式中,f为频率(Hz),ρ为卡尼亚视电阻率(Ω·m),Z为波阻抗。

对于水平层状大地,上述表达式仍然适用,但计算得到的电阻率为视电阻率,随频率的改变而变化。电磁波的大地穿透深度或趋肤深度取决于大地电阻率ρ和频率f。随着电阻率的减小或频率增高,穿透深度变浅;反之,随着电阻率增大或频率降低,穿透深度加大。电磁波趋肤深度计算公式:

(2)

式中,δ为电磁波趋肤深度(m)。

有效探测深度D(m)用式(3)进行估算:

(3)

工作中使用加拿大凤凰地球物理有限公司生产的V8多功能电法系统。采用标准“+”字形布设,Ex、Hx与Ey、Hy方向为NS、EW布极,点距2 000 m,电偶极距100 m,采集时间大于10 h,有效频段为0.001~320 Hz。野外数据预处理采用SSMT2000 软件,处理流程包括利用傅里叶变换将数据由时间域信号变换成频率域数据,通过功率谱挑选、近参考、“Robust”估计等处理技术,计算阻抗信息,得到测点的视电阻率与相位曲线。原始视电阻率曲线能够直观地反映区域地下介质的电性特征(彭炎等,2020)。

2.2 重磁勘探方法原理及仪器简介

重磁勘探方法主要利用地层、岩性的密度差异和磁性差异来探测不同地质体。重力、磁法勘探不能直接反映地热赋存状态,只能间接探测。重力异常可揭示岩浆岩侵入体空间分布、寻找深大构造断裂、基岩坳陷中的凸起构造,对研究地热的成因特征作用明显。磁法在地热勘查中主要用于追索断裂带、褶皱构造等,从地热构造环境上进行勘查(刘义波, 2014),对干热岩靶区圈定有一定指导作用。

重力测量使用SCINTREX公司生产的CG-5型重力仪,仪器静态漂移小于0.02×10-5m·s-2·d-1,读数分辨率为 0.001×10-5m/s2,标准差为0.005×10-5m/s2,自动测量记录,自动修正潮汐、仪器倾斜、温度、噪声、地震噪声的影响,数据自动传输,提高了测量精度。磁法测量GSM-19T 标准质子旋进磁力仪是加拿大GEM 公司生产的全自动质子磁力仪,灵敏度达0.05 nT,分辨率达0.01 nT,绝对精度为±0.2 nT,采样率为3~3 600 s 可调(谈昕等,2015)。重磁剖面为同点位采集,点距50 m,数据采集完成后进行综合资料整理。

3 物探成果分析

物探主要解决花岗岩体的分布范围和埋深、区域性深大断裂的位置、切割深度及断裂导热性等问题,文中图4至图10来自内部报告①,重力、磁法、电法数据均来源野外实测,物探测线位置见图4。

图4 物探测线分布图

3.1 综合剖面成果分析

3.1.1 Ⅰ线成果分析

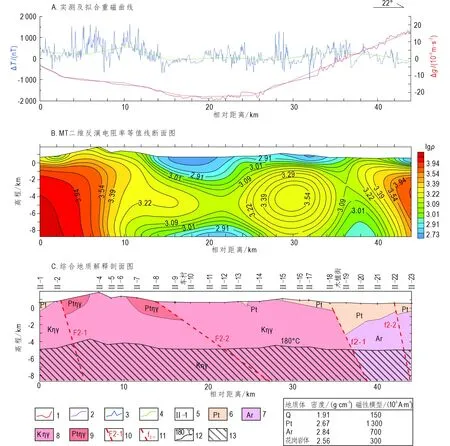

Ⅰ线重、磁、电综合剖面揭示了约9 km深度范围内的地层、构造以及岩体分布情况,大地电磁测深反映了不同时代的地层、岩体导电性差异,地层电阻率相对为中低阻,花岗岩体主要表现为中高阻;断裂构造以电性梯级带为主。重磁曲线则表明了地层的密度、磁性差异,其差异性明显的地段与地层分界线、断裂对应较好(图5)。

图5 Ⅰ线综合解释剖面图

结合地质出露情况共推测断裂5条,编号为F2-1、F2-3、f1-1、f1-2、f1-3。其中F2-1,倾向北,切割深度大于9 km,为栾川-固始深大断裂带的显示;F2-3,倾向南,切割元古界、古近系、白垩系以及中生代花岗岩体,为区域上马超营断裂的显示,该断裂附近有汤池寺温泉出露,地温异常明显,为深部热源的通道(胡静等,2012;黄光寿等,2020)。

f1-3以南出露太古界、元古代花岗岩系为主,局部有元古代隐伏岩体,盖层主要为元古界、寒武系。f1-3以北中生代花岗岩体则处于隐伏状态,盖层为元古界、白垩系、古近系,隐伏岩体顶界面埋深差异较大,f1-3以北、F2-3以南隐伏花岗岩体埋深约600~1 300 m;F2-3以北隐伏花岗岩体埋深约1 500~3 000 m,最深超过3 500 m。

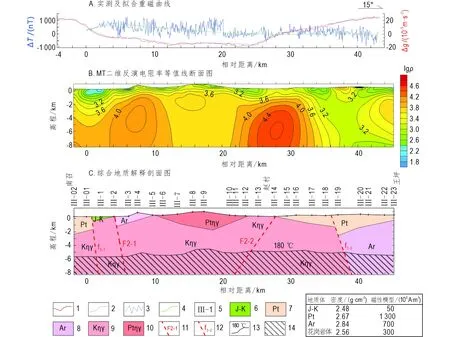

3.1.2 Ⅱ线成果分析

Ⅱ线重、磁、电综合剖面共推测断裂4条,编号F2-1、F2-2、f2-1、f2-2。F2-1对应栾川-固始深大断裂;F2-2倾向北,为车村-鲁山大断裂的显示,该断裂深部对应有低阻区域,推测可能为岩浆通道(图6)。

图6 Ⅱ线综合解释剖面图

f2-1为花岗岩体与元古界、太古界的分界线。f2-1以南大面积出露中生代花岗岩,局部出露元古代花岗岩,部分中生代花岗岩体处于隐伏状态,盖层为元古界,隐伏岩体顶界面埋深300~800 m。f2-1以北主要出露元古界,下伏地层为太古界。

3.1.3 Ⅲ线物探成果分析

Ⅲ线共推测断裂4条,编号F2-1、F2-2、f3-1、f3-2。F2-1、f3-1为栾川-固始深大断裂的显示;F2-2为车村-鲁山大断裂的显示,由于该断裂为岩浆岩内部断裂且规模巨大,断裂倾向发生了多次变化,在该剖面表现为南倾,该断裂影响地区域内有河南省著名的上汤温泉(黄光寿等,2020)。

综合解释结果如图7所示,f3-2为岩体与太古界的分界线。f3-2以南中生代、元古代花岗岩体局部出露,其中F2-1以南隐伏中生代岩体的盖层为元古界、侏罗-白垩系,顶面埋深2 000~4 000 m;F2-2以北隐伏中生代花岗岩体的盖层为元古界;F2-1、F2-2之间有部分元古代花岗岩体出露,呈透镜状,下部为中生代花岗岩体。f3-2以北出露元古界,下伏太古界。

图7 Ⅲ线综合解释剖面图

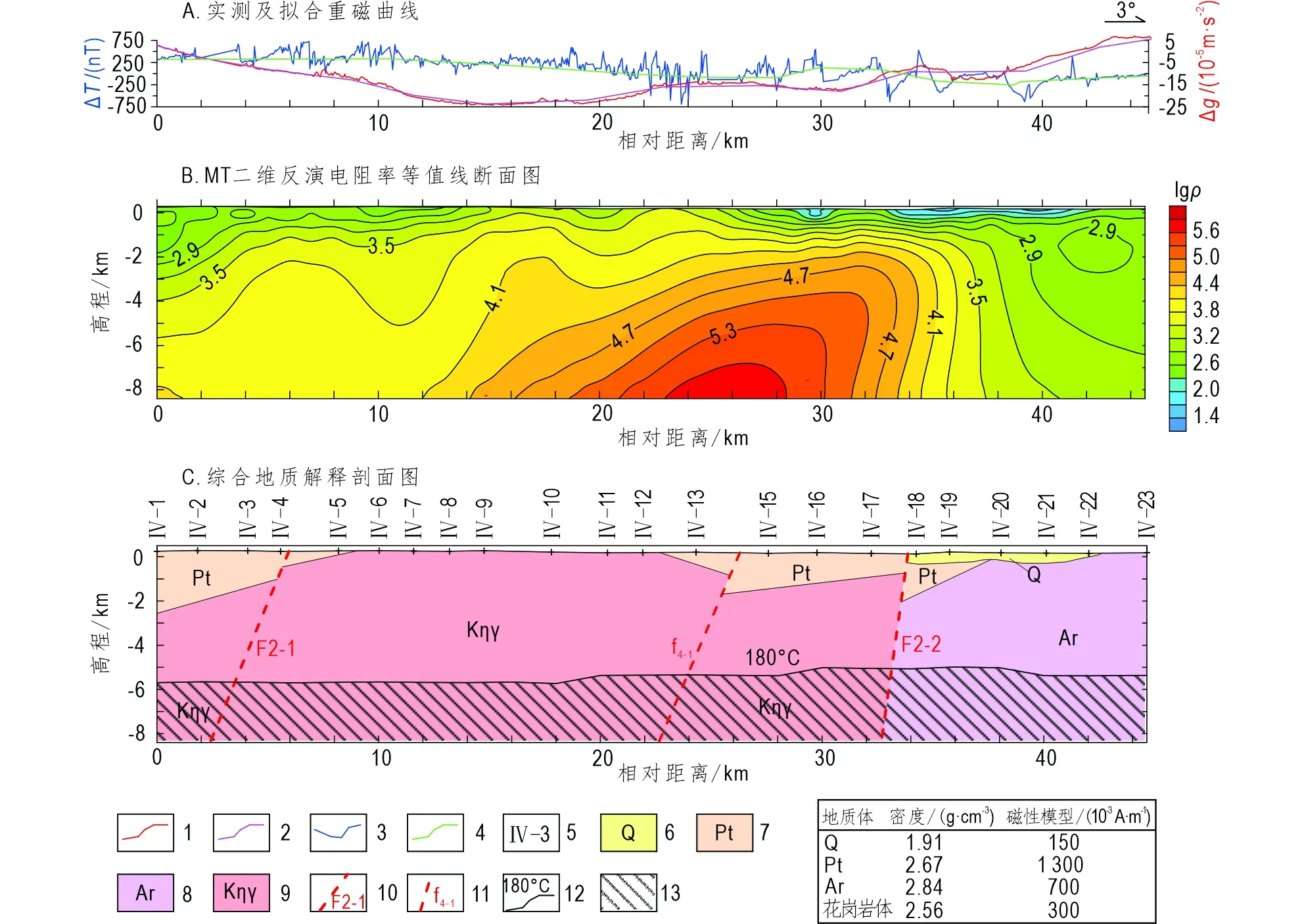

3.1.4 IV线物探成果分析

IV线共推测断裂3条,编号F2-1、F2-2,f4-1。F2-1为栾川-固始深大断裂的显示,F2-2为车村-鲁山大断裂的显示。

具体解释结果见图8。F2-2为岩体与太古界的分界线。F2-2以南中生代花岗岩体呈现中间出露两端隐伏状态,隐伏岩体的盖层为元古界,顶面埋深3 000~4 000 m。F2-2以北地表有第四系覆盖,最北端局部出露太古界,第四系覆盖区的下部基底为元古界、太古界。

图8 Ⅳ线综合解释剖面图

3.2 深部温度估算

根据收集的地温梯度(图9)及实地调查恒温层资料,对4条剖面的深部温度情况进行了简单估算。估算公式(汪集暘,2015)为:

TZ=(HZ-H0)×G+T0

(4)

式中,TZ为HZ深度时的温度;H0为恒温层深度,本次估算统一取18 m;G为地温梯度,单位为℃/hm;T0为恒温层温度,本次估算统一取14 ℃。

据估算河南省干热岩经济开发的温度下限为180 ℃,根据上式得到了4条断面的180 ℃等温线,见图5至图8。计算结果表明180 ℃等温线顶面埋深为4 822~5 929 m。埋深最浅的区域位于九龙山汤池寺温泉一带,其次为狮子沟、上汤温泉-郭家庄、鲁山-下汤一带。这些区域的地层岩性主要为中生代花岗岩体、元古代花岗岩体,以及太古界片麻岩、斜长角闪岩、角闪斜长片麻等,岩石均较致密。

3.3 地温梯度与断裂关系

从图9来看,本区地温梯度与断裂关系密切,区域性深大断裂地温梯度普遍较高。F2-1(栾川-固始断裂),地温梯度为3.0 ℃/hm;F2-2(车村-鲁山断裂),地温梯度可达3.0~3.4 ℃/hm;F2-3(马超营断裂)地温梯度为3.2~3.4 ℃/hm。

图9 伏牛山北麓主要断裂、岩体与地温梯度平面图

次级断裂f1-3、f3-1、f4-1地温梯度也相对较高,达3.0~3.4 ℃/hm。其他次级断裂f1-1、f2-1、f2-2、f3-2地温梯度为2.8~3.0 ℃/hm。

4 干热岩有利区分析

影响地温场的主要因素有大地构造位置、基底起伏、岩浆活动、岩性、盖层褶皱、次级断层等,其中起主导作用的因素是大地构造位置(常娟等,2013)。这些因素也是确定本区干热岩靶区的重要条件,具体分析如下:

(1)大地构造位置。本区大地构造位置处于中新生带裂谷区,为较高地温区。区内地热温泉点出露较多,如栾川九龙山汤池寺温泉以及鲁山县的上汤、 中汤、下汤、温汤、碱场等温泉(胡静等,2012;黄光寿等,2020)。

(2)重力异常特征。本区重力局部高值区主要对应隐伏花岗岩隆起区。深部热流向基底隆起处集中,使基底隆起区具有高热流、高地温梯度特征。

(3)岩浆活动。本区有较大范围的中生代隐伏花岗岩体分布,岩浆侵入时代相对较新,本身有较多余热,规模也较大,加上有一定厚度盖层,冷却速度相对较慢。

(4)岩石的导热率。本区主要以岩浆岩为主,岩石的导热率较大,地球深处热量向上传导能力强,在3~6 km范围内地温梯度相对较大。

(5)断层。本区断层与岩浆活动关系密切,压扭性断层较多,因压扭、摩擦产生热量,可使地温局部升高。

(6)埋深情况。埋深超过6 km,其开发利用成本太高。本次以估算的180 ℃温度界面埋深小于5 400 m为适宜。

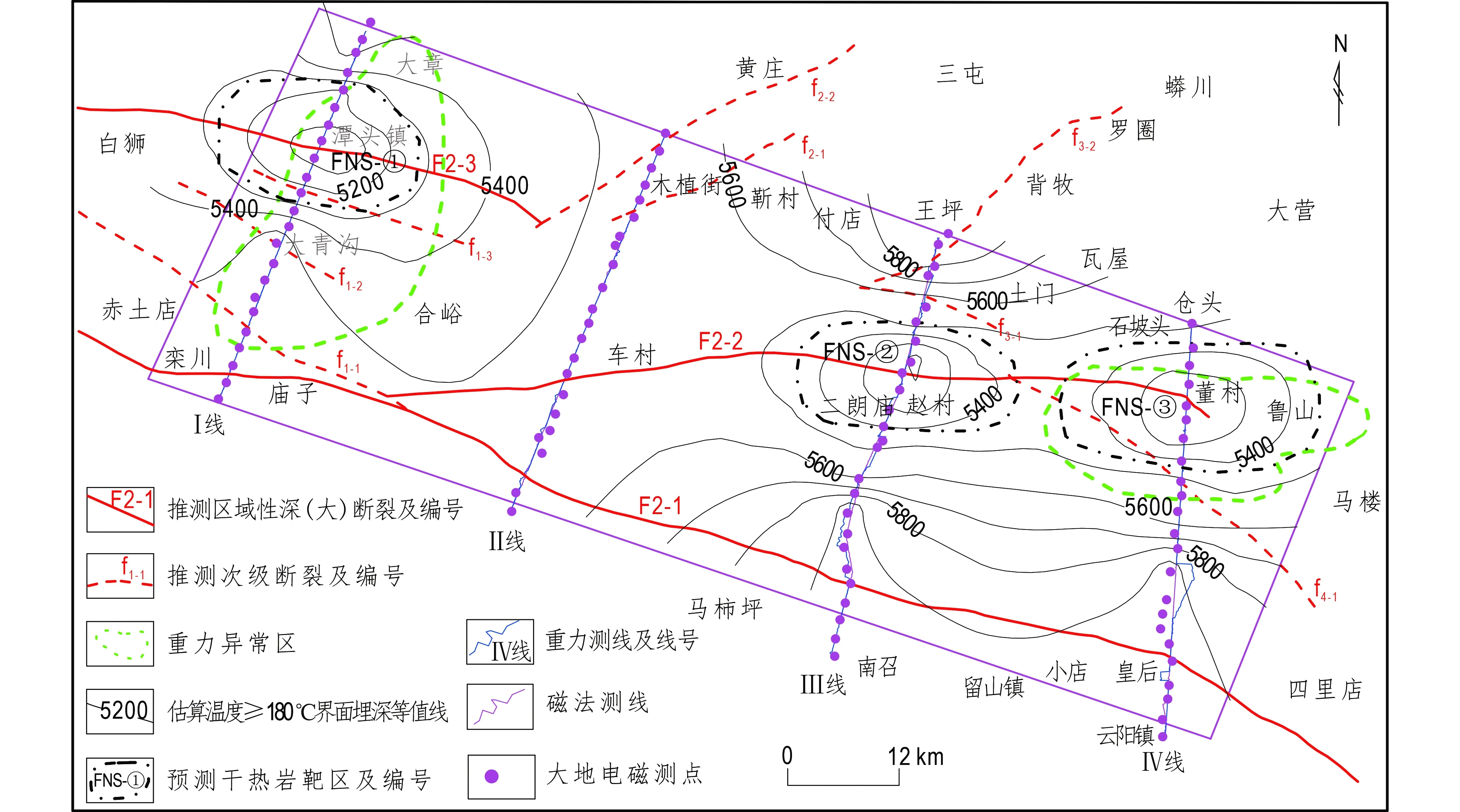

根据上述6个条件,圈定干热岩靶区3处,编号FNS-①~FNS-③,见图10。

图10 伏牛山北麓干热岩靶区预测图

FNS-①靶区以潭头镇为中心,包括旧县、合峪、秋扒等地,靶区面积约244 km2;FNS-②靶区位于二郎庙-赵村一带,靶区面积约236 km2。FNS-③靶区位于下汤-婆娑镇,靶区面积约332 km2。

5 结论

通过大量的野外测量和室内数据处理,可以得出以下认识:

(1)通过重力、磁法、大地电磁测深等综合物探基本查明了区内隐伏中生代花岗岩体分布范围及埋深情况。

(2)对区内3条区域性大断裂的空间展布及深部延伸特征进行了研究,区域地热地质条件表明这3条断裂处于高地温梯度区,根据相应区域地温梯度估算的180 ℃等温面埋深4 822~5 929 m。

(3)综合考虑大地构造位置(地表热异常显示)、区域重力异常特征、中生代隐伏花岗岩分布、岩石的导热情况(地温梯度)、次级断裂及埋深等条件圈定了干热岩靶区3处,为后续进行选区验证工作提供了重要依据。