辽宁省苇子峪地区水系沉积物地球化学特征及金多金属找矿远景预测

李 超, 刘永俊, 李海洋, 吴文彬, 王晓亮, 韩 笑, 张庆义

(1.辽宁省地质矿产研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110032;2. 辽宁省第二水文地质工程地质大队有限责任公司,辽宁 大连 116037;3.固阳县龙腾矿业有限责任公司,内蒙古 包头 014200)

辽东-吉南成矿带整体呈北东向横跨辽宁省和吉林省,是中国地质调查局确定的16个重点成矿带之一,成矿带内部铁、金、铅、锌等金属矿产资源成矿潜力巨大(张广宇等,2013)。研究区位于该成矿带西北部,行政区划隶属于抚顺市管辖,区内成矿地质条件优越(任立国等,2012;杨占兴,2006)。在辽东-吉南成矿带内多处地段,近年来相继开展了1∶5万水系沉积物地球化学测量工作,取得了丰硕的地质找矿成果(李崴崴等,2015;谭红艳等,2017;高忠晖等,2018)。为了缩小找矿范围,在苇子峪地区开展了1∶5万水系沉积物地球化学测量工作,通过测量结果分析,结合1∶5万地质测量成果、1∶10万航磁异常,圈定找矿潜力远景区,为今后的地质找矿、成矿规律研究等工作提供科学依据。

1 研究区地质特征

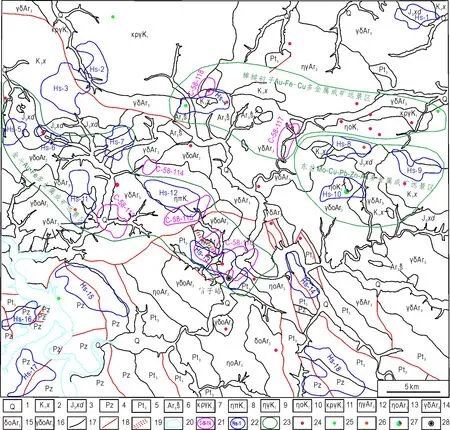

研究区位于柴达木-华北板块(Ⅰ级)华北陆块(Ⅱ级),辽东新元古代-古生代坳陷(Ⅲ级)构造单元内(图1,辽宁省地质勘查院,2017)。区内结晶基底大面积出露,先后经历了新太古代沉积作用、构造-岩浆活动以及角闪岩相的变质、变形作用,新元古代的沉积和古生代、中生代的沉积成岩作用、火山作用。尤其是中生代以来,发生强烈的构造活动、岩浆作用,导致了该区的铜、金多金属富集成矿。

图1 辽宁省大地构造分区略图

图2 研究区地质简图及找矿远景区划分

研究区岩浆活动频繁且分布广泛。按其形成时期,主要分为五台期和燕山期。中性、酸性岩石均有出露,尤以中酸性岩石最为发育。五台期侵入体出露最广,为一套以中酸性岩石为主的变质深成侵入岩。岩性以英云闪长质片麻岩、花岗闪长质片麻岩、二长花岗质片麻岩为主。侵入体规模一般较大,多呈岩基状,与层状变质岩呈侵入包裹关系。其中英云闪长质片麻岩为区内燕山期热液型多金属矿的主要赋矿围岩。燕山期岩浆活动在区内强烈,规模大,除以岩株形态产出外,还有较大的岩基形态产出。单个岩体受不同方向断裂控制,形态常为不规则状。其中以岩株(体)形式产出的中酸性岩体与多金属矿产的成矿关系密切。

区内构造发育,主要为褶皱和断裂,对区内成矿作用控制明显。太古宙时期,构造以褶皱为主,作用于老地层中已就位的层状磁铁矿床,使矿体与围岩同步发生塑性变形。中生代时期,发育有大量的褶皱和断裂构造。其中断裂构造与成矿关系密切,严格控制着矿脉、岩脉的空间分布。该断裂主要为诱导花岗岩侵入的区域性的北东、北北东及北西向断裂。另外,由于花岗岩侵入诱发的被动性放射状断裂也制约了岩脉、矿脉的空间分布。在燕山运动时期,一些中酸性岩浆沿着断裂、裂隙侵入老地质体中,在接触带形成一些品位较高的矽卡岩型铜锌、钼矿床;也有一些以花岗质或闪长质岩体为核,形成品位较高的斑岩型钼矿床。由于岩浆的侵位,致使近矿围岩中,环状、发射状断裂发育,岩浆沿此断裂进入,从而在岩体周围出现大量的细小矿脉。

2 水系沉积物地球化学特征

2.1 样品采集及测试分析

样品采集位置为一级水系和二级水系,共采集水系沉积物样品7 810件。采样平均密度为5.05 件/km2,地形切割强烈的地区平均密度为4 件/km2。采样粒级为-10~+60目。

样品分析工作在自然资源部沈阳矿产资源监督检测中心完成。通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)分析Au、Cu、Pb、Mo、W、Bi、Ni、Co,电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)分析Zn,原子发射光谱法(AES)分析Ag、Sn,原子荧光光度法(AFS)分析As、Sb。为确保测试结果的准确性,针对高含量的Mo利用光度法,高含量的Au、Ag利用火焰原子吸收法进行互补测量。标准物质和监控样测试结果的合格率为100%,重复样品合格率为94.53%,各元素报出率均为100%。

2.2 元素富集特征

根据研究区元素地球化学特征(表1)可知,Au、Pb、W、Sn、Mo、As、Sb含量明显高于华北克拉通;Ag、Bi的含量与华北克拉通平均含量大致相当,其他元素含量均低于华北克拉通平均含量,所以研究区内高背景场元素为Au、Pb、W、Sn、Mo、As、Sb,低背景场元素为Cu、Zn、Co、Ni。

变异系数(CV)能够很好地排除干扰,指示各元素的离散程度,以0.5为界,大于0.5表明有利于元素富集成矿。从表1可以看出,所有元素的变异系数均大于0.5,其中Au的CV值为5.78,W、Bi、Mo、As、Sb的CV值大于1,表明这些元素的离散程度高,具备局部富集成矿的有利条件。

亲硫元素Ag、Cu、Au、W、Pb、Zn及指示元素Bi在研究区的背景值高,同时具有较大的变异系数,呈现出局部富集的特征,有较好的地球化学成矿条件。钨钼族元素、亲铜元素在研究区同样具有高背景值及较大的变异系数,局部富集趋势明显,地球化学成矿条件较好。上述元素的聚散分异特征,在研究区内已有多金属矿(化)点的空间分布上得到了很好的反映。

2.3 元素组合特征

2.3.1 相关性分析

为分析元素的原始共生关系,对样品13种元素的原始数据通过GeoIPAS软件(毕武等,2011)进行了相关性分析,结果见表2。从表2可以看出,除Au与Sn呈负相关外,其他各元素之间均为正相关,其中Cu-Zn、Pb-Zn、Co-Ni、As-Sb等4组元素之间具有显著的相关性,相关系数均大于0.6;Ag与Cu、Pb、Zn之间呈较强正相关性,相关系数为0.343~0.436;Au与各元素相关性均较差,相关系数为0.001~0.047。就富集成矿而言Cu、Pb、Zn元素共生出现的概率最高。

表2 水系沉积物测量各元素之间的相关系数矩阵

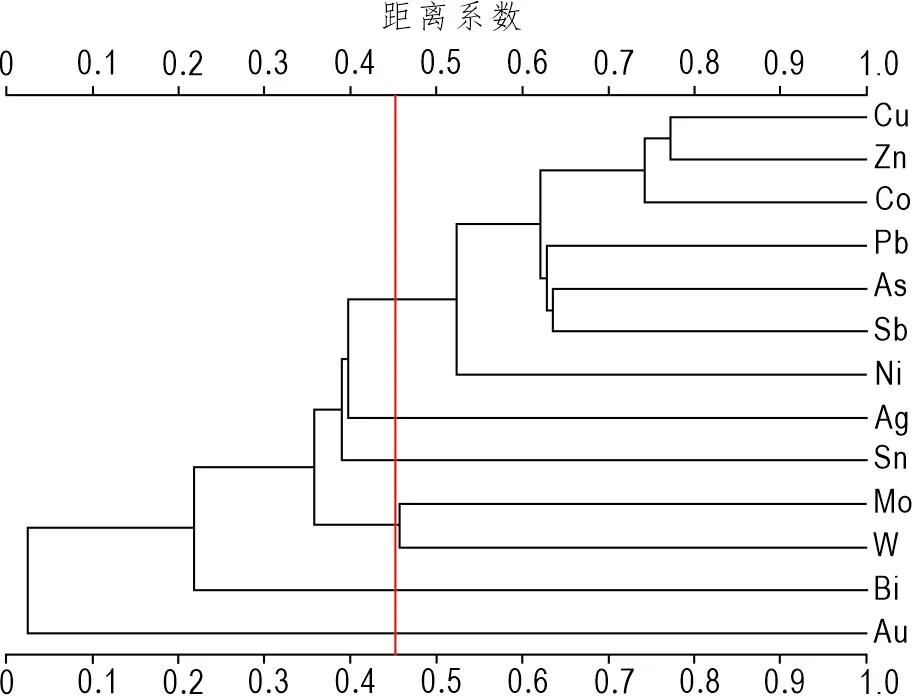

2.3.2 R型聚类分析

因元素之间的相关性存在错综复杂的关系,无法对划分元素组合提供科学依据。因此笔者通过R型聚类分析对样品数据进行分析,研究水系沉积物中不同元素之间的地球化学特征。

地质体内的元素组合特征直接反映了元素亲和性,不同的元素组合指示了不同的地球化学信息,且与对应的地质环境及成矿作用相关(戚长谋,1991)。从地球化学谱系图(图3)中可以看出,截取距离系数为0.45时,能够将研究区内的元素组合分为:Cu、Zn、Co、Pb、As、Sb、Ni中低温元素组合族群。这与研究区的断裂构造及中生代酸性岩浆活动关系密切,反映了区内铜铅锌多金属成矿作用及酸性岩浆活动;W、Mo高温元素族群,对研究区高温元素的成矿作用具有一定的指示意义。

图3 水系沉积物测量R型聚类分析谱系图

3 化探异常的圈定及评价

3.1 化探异常圈定

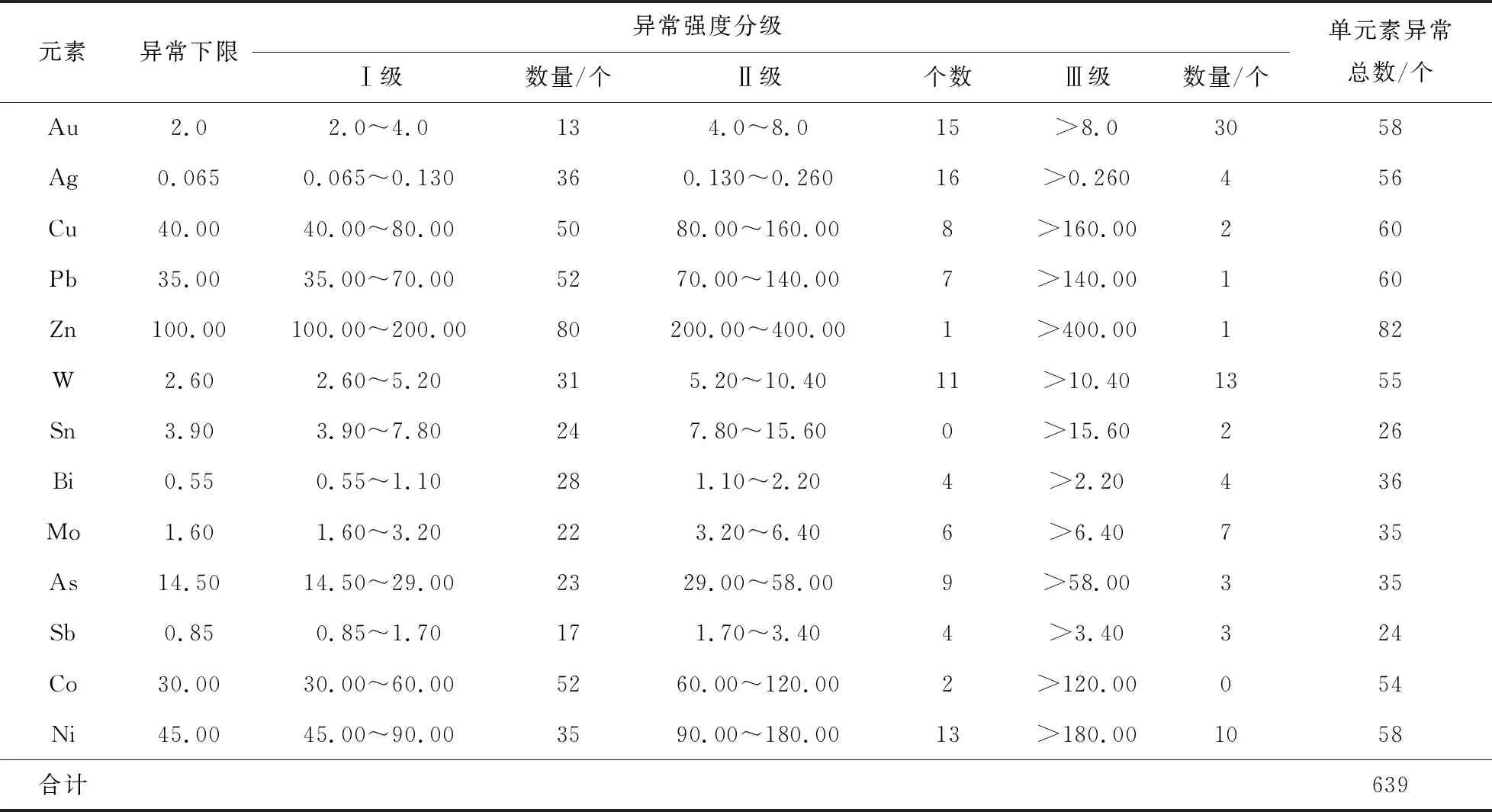

首先通过GeoIPAS 软件计算出元素异常下限参考值,再结合本地区的地质特征,参考区域1∶20万化探成果,确定各元素异常下限,按异常下限的1、2、4倍分别圈定外带、中带及内带。全区内共圈定出单元素异常639处(表3)。

表3 异常下限、异常强度分级及单元素异常数统计表

根据单元素异常分布特征、成矿地质条件、区内已有的矿床(点),确定Mo、Au、Cu、Zn、W为研究区内的主成矿元素,其他元素为指示元素。结合异常所处的地质环境,参考研究区内各元素之间的相关性分析、R型聚类分析等统计结果,将圈定的单元素异常按其形状及分布近似性归并,全区共圈定综合异常18处(图2,表4)。

3.2 综合异常评序

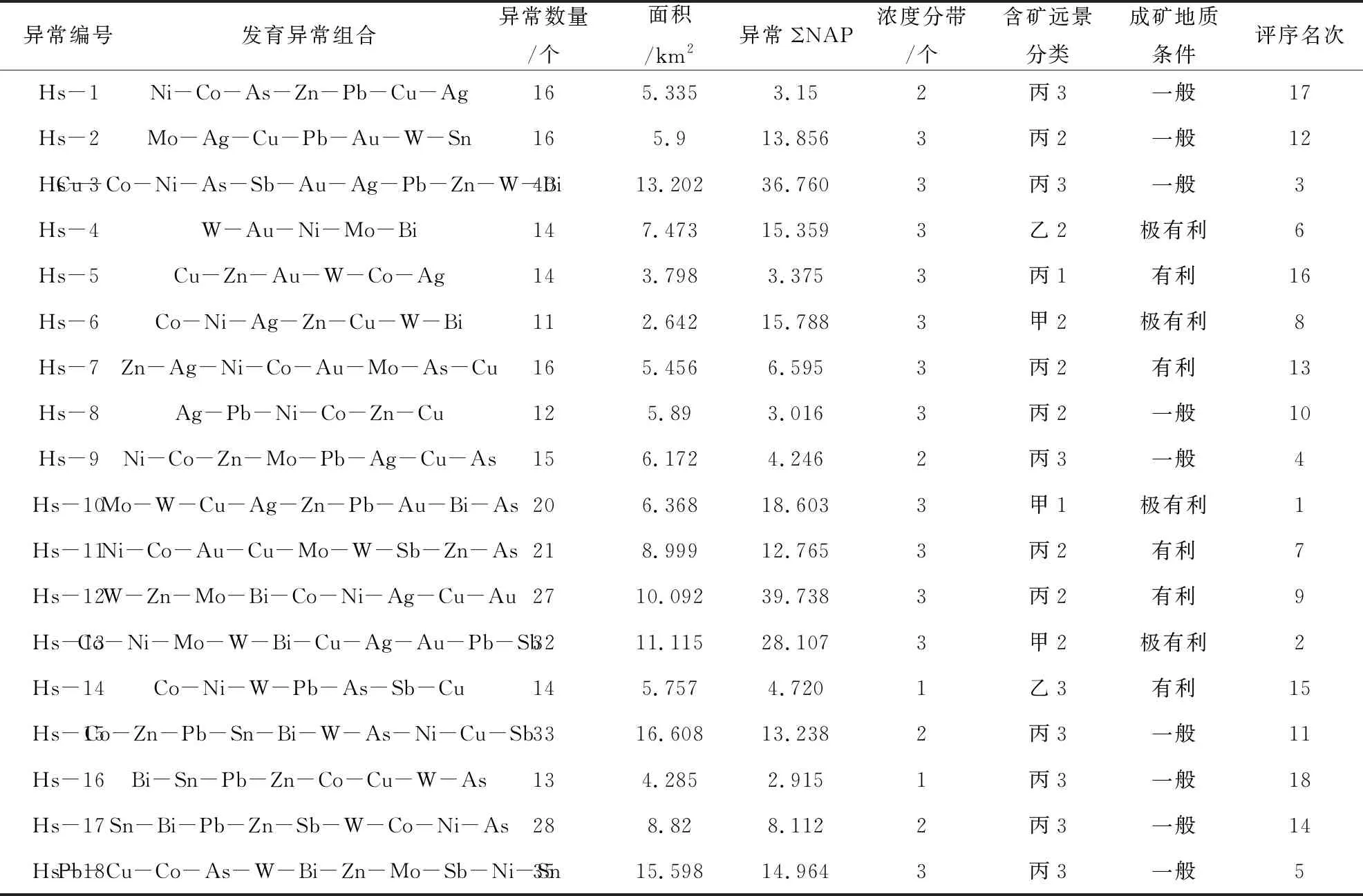

为更好地评价综合异常的相对找矿远景,笔者将异常区内单元素异常特征、元素组合、规格化面金属量(NAP值)及成矿地质条件相结合,以综合信息加权积分的方法,对圈定出的综合异常进行评分排序,综合分析各综合异常的找矿远景,排序越靠前找矿潜力越大(王玉平等,2019;吴文彬等,2020;罗奇,2017;牛建忠等,2019),评序结果见表4。

表4 地球化学综合异常统计表

本次工作通过分析异常区内单元素异常、元素组合,结合异常内成矿地质条件及物探、遥感等工作方法,同时避开已有探采矿权,优选出5处综合异常,其中Hs-10异常最具找矿潜力。

4 Hs-10异常特征及查证

4.1 Hs-10综合异常特征

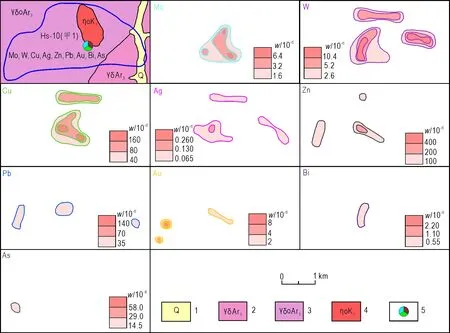

异常位于研究区中西部,异常类型属钨锡钼铋亚类,在全区的综合异常评序中排名第一。异常价值归为甲1,面积为6.368 km2,在异常区东部已存在1处中型铜锌钼多金属矿床(图2,4)。

异常区总体走向近东西向,异常区内出露岩性为新太古代英云闪长质片麻岩,其被石英二长岩小岩株侵入,基性与中酸性岩脉发育。在岩体内部、脉岩与片麻岩接触带附近及其构造带中发育热液成因的矿化蚀变,主要包括硅化、绿泥石化、高岭土化、褐铁矿化、黄铁矿化、黄铜矿化等。其中花岗闪长岩脉与围岩的接触带上蚀变强烈,对成矿有利。综合化探异常特征、成矿地质条件和异常区内的已有矿床,认为该异常是矿致异常,与岩浆热液引起的矿化蚀变有关。

该综合异常封闭。元素组合有Mo、W、Cu、Ag、Zn、Pb、Au、Bi、As。异常元素组合复杂,主要为中高温-中温元素组合,异常浓集中心明显,规模大,强度高。其中Mo、W、Cu、Zn含量最大值分别为8.510×10-6、26.100×10-6、266.000×10-6、100.000×10-6。异常主要特征值见表5。组分分带大致可分为:W、Cu、Mo、Au为内带;Ag、Zn为中带;Pb、Bi、As为外带。

表5 Hs-10综合异常特征

4.2 Hs-10综合异常查证

图4 Hs-10综合异常剖析图

Hs-10综合异常的东南部已经发现中型的矽卡岩型铜锌矿,并且该矿床中的斑岩型钼矿也为中型(刘永俊等,2018;王国君等,2013,2014;赵金才等,2010)。异常高值点均在该矿区外围,现场踏勘排除矿石渣堆污染。因此矿区外围中低温热液型多金属矿的成矿潜力巨大。本次查证工作在已有矿权外围进行,选用1∶1万比例尺的物化探测量及槽探工程揭露等方法,初步查明Hs-10综合异常的地质原因。在已知矿床外围发现3条矿(化)体:Ⅰ号金矿化体由探槽TC2与TC3控制,为石英脉型矿化体,脉宽0.2~0.4 m,地表控制走向延伸104 m。矿化体产状188°∠(50°~60°),共有3个样品的Au品位达到矿化,其含量分别为0.32×10-6、0.13×10-6、0.18×10-6。矿化主要为褐铁矿化,围岩蚀变主要有硅化、高岭土化、钾化等。Ⅱ-1号金矿化体位于Ⅰ号矿化体南部,由探槽TC1、TC2、TC3、TC4控制,该矿化体为破碎蚀变岩型,地表4个探槽揭露的蚀变带岩相特征相似,围岩蚀变相同,产状一致,推测为同一条矿化体。只有TC3中揭露的部分达到边界品位,其中Au含量为0.77×10-6、Ag含量为40×10-6、Pb含量为0.53×10-2,控制脉宽为0.6~2.0 m,矿化体产状158°∠80°。地表控制走向延长285 m,赋矿地质体为蚀变英云闪长质片麻岩,矿化主要为褐铁矿化,围岩蚀变主要有钾长石化、硅化及高岭土化。Ⅲ号金多金属矿体类型为破碎蚀变岩型,位于异常西部,仅由探槽TC7单工程控制,揭露矿体宽度2.6 m,产状135°∠85°,共有3个样品达到工业品位(表6)。根据矿(化)体围岩蚀变特征,初步确定其成因类型为中低温热液型。

表6 TC7部分样品化验结果表

5 找矿远景区

根据1∶5万矿产地质测量、1∶5万水系沉积物测量综合异常、1∶10万航磁异常(图2)、综合研究成矿规律及矿产检查等工作,结合成矿地质条件有利程度,参考矿化强度、成矿信息浓缩程度、资源潜力大小等因素,在研究区内通过优选圈出3个成矿远景区。

5.1 东岔Mo-Cu-Pb-Zn-Au多金属找矿远景区

远景区位于研究区中部,呈NWW向带状展布,面积约89 km2。区内处于早白垩世碱长花岗岩、石英二长岩和新太古代花岗闪长质片麻岩、英云闪长质片麻岩的接触带上,局部被白垩系下统小岭组、侏罗系上统小东沟组角度不整合覆盖。脉岩较为发育,主体走向为近EW向。远景区中的石英二长岩小岩株、花岗闪长岩脉与新太古代片麻岩的接触带附近发育一个中型的铜锌钼多金属矿床,同时区内发育多处金矿化点、铁矿点等。在水系沉积物测量综合异常中,以Mo、Cu、Pb、Zn、Ag、Au为主,异常套合非常好,且各元素含量高。通过对远景区东部沃谷矿床外围开展矿产检查,发现3条多金属矿(化)体,其中Ⅲ号金矿体Au含量最高可达213.00×10-6,找矿前景良好。

5.2 棒槌砬子Au-Fe多金属找矿远景区

远景区位于研究区西北部,呈EW向带状展布,面积约130.9 km2。区内处于晚白垩世碱长花岗岩、早白垩世碱长花岗岩、石英二长岩和新太古代花岗闪长质片麻岩、二长闪长质片麻岩、新太古界石棚子组的接触带上,局部被白垩系下统小岭组角度不整合覆盖,早白垩世二长斑岩呈小岩株状产出。脉岩较为发育,主体走向为近NW向。远景区内发育金矿点1处、铜矿点1处、铁矿点7处及航磁异常2处。在水系沉积物测量综合异常中,异常组合为W、Au、Ni、Mo、Bi。异常形态总体为椭圆形,套合一般,仅Au、W发育有三级异常,其他为二级和一级异常,异常强度和规模一般。Au极大值可达492.00×10-9,为区内最高含量,是重要的寻找金矿化线索。通过对远景区进行异常查证工作,发现区内存在褐铁矿化石英脉,并对其采集了拣块化学样,其中1个样品达到了边界品位。本远景区Au最高含量为0.70×10-6,平均含量0.15×10-6,区内存在新太古界石棚子组,具备了成矿条件,找矿前景良好。

5.3 金斗Au-Fe多金属找矿远景区

远景区位于研究区中西部金斗村一带,呈不规则形状,面积约181 km2。区内位于新太古代花岗闪长质片麻岩、英云闪长质片麻岩中,局部出露新元古界钓鱼台组、南芬组、桥头组,零星出露新太古界石棚子组,并被侏罗系上统小东沟组角度不整合覆盖。区内发育多条脉岩,主要走向为近南北向和北西向,类别为石英脉、硅化脉、正长岩脉、辉绿玢岩脉。在远景区内,发育一个金矿化点和多个磁铁矿点,个别磁铁矿点达到小型矿床规模。远景区元素组合异常以Au、Ni、Co为主,异常套合较好,且各元素含量较高。通过对远景区南部金斗一带进行路线矿产检查,发现区内存在褐铁矿化石英脉,局部发育黄铁矿化,Au含量为 0.34×10-6。同时在1∶5万矿产地质测量中,发现区内存在含磁铁石英岩转石。因此该区具备金、铁成矿条件,找矿前景良好。

6 结论

(1)苇子峪地区Au、Mo等元素具有强分异、局部富集趋势明显,富集成矿的可能性大,是本区主要的成矿元素;此外Pb、Zn、Ag等元素同样具有较好的找矿前景;新太古代英云闪长质片麻岩、花岗闪长质片麻岩为寻找热液型多金属矿的重点地质体。

(2)通过水系沉积物测量,在苇子峪地区圈定出化探综合异常18处,其中Hs-10综合异常是本区内最具找矿前景的异常,经查证在异常西部发现金矿化体2条及高品位金多金属矿体1条,表明在本区水系沉积物地球化学测量是有效的找矿手段。

(3)在苇子峪地区共圈定处3处找矿远景区:东岔Mo-Cu-Pb-Zn-Au多金属找矿远景区、棒槌砬子Au-Fe多金属找矿远景区、金斗Au-Fe多金属找矿远景区,其中东岔Mo-Cu-Pb-Zn-Au多金属找矿远景区最具找矿前景。