相山铀矿田河元背8号带铀成矿地质特征及找矿方向

许健俊, 吕 川, 刘 毅, 何丹丹, 陶尔侃

(核工业二七〇研究所,江西 南昌 330200)

相山铀矿田位于赣杭成矿带西南端,是华南铀成矿省重要的资源基地。新世纪以来学者们创建了深源铀成矿理论,为矿田攻深找盲、开拓第二找矿空间提供了理论基础(Jiang et al.,2006;Hu et al.,2008,2009;胡宝群等,2011;谢琛等,2018;胡志华等,2018;Yu et al.,2019;Bonnetti et al.,2020)。自2005年至今,地勘单位先后在矿田西部和北部河元背、居隆庵、邹家山等矿床开展了接替资源勘查,取得了重大找矿突破(曾文乐等,2019),在西部牛头山矿床深部876~1 206 m揭露到铅锌银多金属矿化(王建国等,2018;邱林飞等,2019)。中国铀矿第一科学深钻深度达2 818.88 m,且在标高-750~-800 m处发现了铅锌、铜金矿化,揭示了矿田深部矿化特征(王健等,2016;刘军港等,2019),标志着我国铀矿勘查工作进入新阶段。

河元背8号带矿床是河元背菱形断块内最具代表性、最具潜力的矿床(何丹丹等,2018)。2007—2016年,笔者先后在该矿床开展了普查和详查工作,提交资源量×××t,发现大部分矿体位于第二找矿空间(-500~-1 000 m),这为进一步开展断块内深部找矿提供了依据。因此,笔者通过系统总结8号带矿床最新勘查成果,理清成矿地质特征,分析控矿因素,为河元背菱形断块的“攻深找盲”提供理论基础,并提出勘查建议,为该地区下一步找矿工作提供参考。

1 地质背景

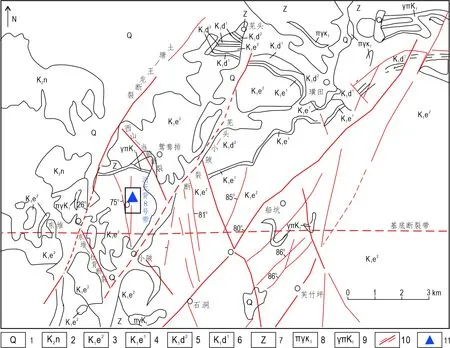

相山矿田是我国目前最大的陆相火山岩型铀矿田,位于北东向赣杭多金属成矿带西南段,矿化与早白垩世火山岩和次火山岩密切相关(余心起等,2006;Lin et al.,2006;Hu et al.,2009;杨庆坤,2015)。矿田内地层分三层:基底以中元古界绿片岩相、低角闪岩相的变质岩系为主(胡恭任等,1997);基底之上为一套下白垩统火山岩系打鼓顶组(K1d)、鹅湖岭组(K1e);火山岩系之上被晚白垩世红层覆盖,主要位于盆地的北西侧(图1)。火山喷溢之后形成的次火山岩分布于北部沙洲和南部浯璋地区。矿田内构造以断裂构造为主,火山构造次之,基底构造以区域性断裂为主,大致为EW向、SN向、NW向和NE向四组,其中以EW向断裂为主,盖层断裂构造以NE向为主,NW向次之,它们与火山构造组成环形交错的构造格架(陈肇博等,1982;邱爱金,2001;张万良等;2005)。

图1 相山矿田西部地质简图

相山矿田已探明20余处矿床,主要集中在西部和北部地区,北部矿床受EW与NE向构造联合控制(周玉龙等,2013),矿化主要赋存于花岗斑岩内外接触带和变异膨胀部位(邵飞等,2008c;陈正乐等,2013);西部矿床一般产于NE、NW向构造所组成的菱形断块内以及其边缘附近,主要受控于SN构造,矿化主要赋存于断裂构造、组间界面旁侧裂隙密集带(邵飞等,2014;张善明等,2009;钟福军等,2015)。

相山矿田分早晚两期成矿作用,成矿年龄分别为120~105 Ma和100~80 Ma(Bonnetti et al.,2020)。赋矿围岩流纹英安岩成岩年龄约为140 Ma;碎斑熔岩成岩年龄约为135 Ma;潜火山岩侵位年龄约为133 Ma(邵飞等,2008a;何观生等,2009;杨水源等,2010,2013;Yang et al.,2011;陈正乐等,2013;巫建华等,2017)。显然,相山矿田的成矿作用明显滞后于火山熔岩成岩、潜火山岩侵入活动,可能与晚侏罗世-白垩纪的构造-热液活动相关。

2 矿床地质特征

2.1 地层

河元背8号带矿床位于相山火山盆地西部,出露地层简单,基底为震旦系灰青色浅变质岩系,岩性为片岩、千枚岩。盖层为白垩世火山岩系和沉积岩系,火山岩岩性为打鼓顶组(K1d2)流纹英安岩和鹅湖岭组(K1e2)碎斑熔岩,沉积岩系岩性为砂砾岩、砂岩以及火山碎屑岩,矿床北侧出露花岗斑岩(图2)。

图2 河元背8号带地质略图

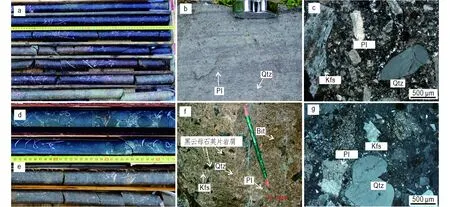

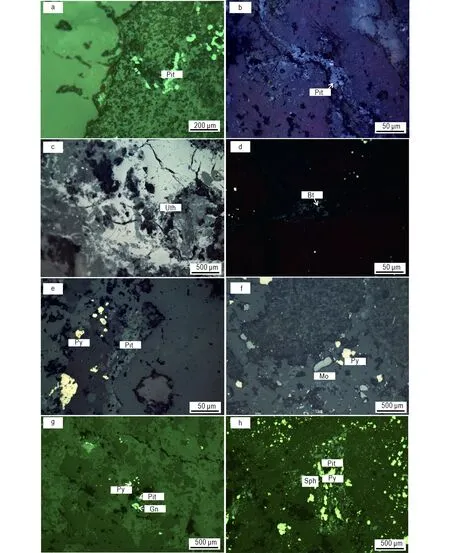

含矿主岩为流纹英安岩和碎斑熔岩。流纹英安岩主要见于矿床深部,呈紫红色和灰绿色;碎斑熔岩在区内广泛分布,呈浅灰色、青灰色和灰绿色。钻孔深部揭露显示火山岩系发育底板相和中间相,呈渐变过渡关系。两种岩性斑晶均为长石、石英及黑云母,基质为隐晶质,斑晶成分区别是流纹英安岩石英含量少,而碎斑熔岩石英含量多(图3)。

图3 矿床围岩野外及镜下照片

2.2 构造

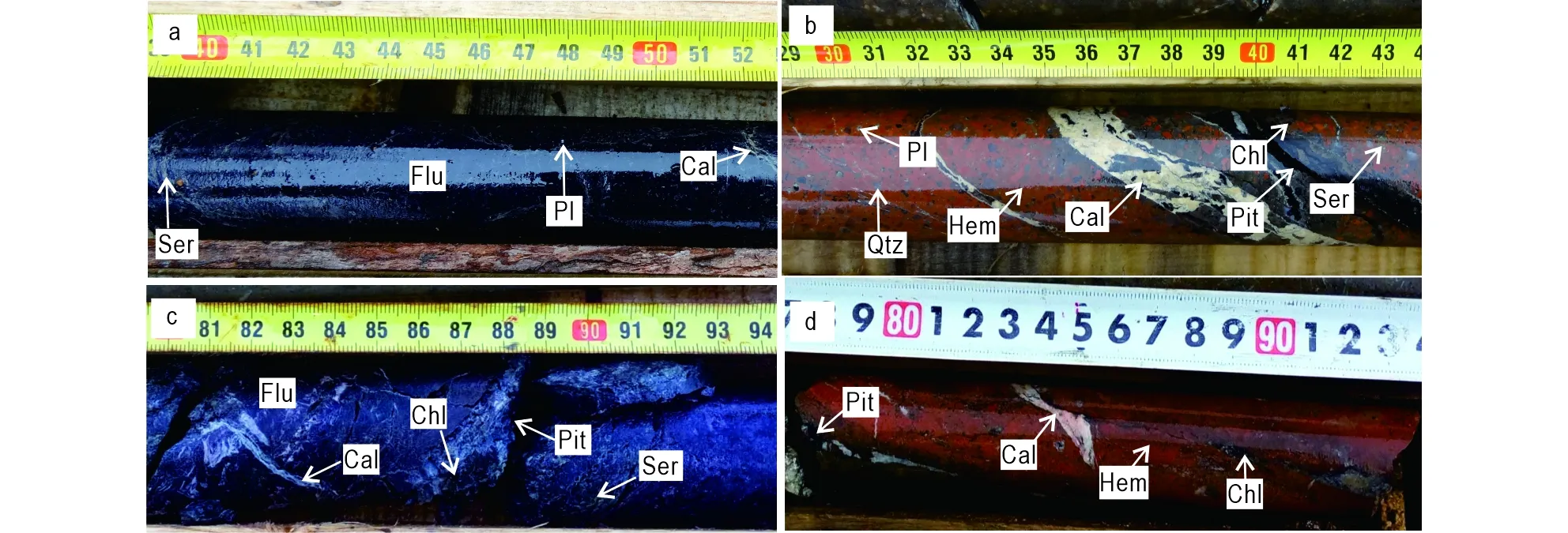

8号带矿床处于河元背菱形断块内,通过区域NE向断裂的构造活动(左旋走滑),在断块内形成了规模不一的近SN向断裂以及裂隙密集带,为矿化的富集提供了较好的构造环境。这些近SN向断裂是相山盆地西部最重要的导矿构造,其中断块内SN向苦命山-小陂断裂带(F8-1)是8号带矿床的主要控矿构造(胡茂梅等,2010;何丹丹等,2018)。该断裂带贯穿整个8号带,全长4.2 km,宽为20~100 m,走向SN,倾向W,倾角66°~85°,为张扭性。地表揭露主干构造破碎强烈,局部见硅化破碎带,角砾岩;深部钻孔揭露断裂主要表现形式为裂隙密集带,裂隙呈网脉状,多充填碳酸盐,局部见石英细脉,岩性以碎裂岩化、碎裂岩为主(图4)。主断裂旁侧裂隙发育在一定程度上决定了矿体的形态和规模。

图4 主干构造地表、岩芯照片

2.3 矿体特征

矿体主要受断裂构造(F8-1)控制,赋存于火山岩裂隙密集带中,矿体均为盲矿体,多呈脉状产出于标高为-300~-710 m,产状稳定,总体走向以SN向为主,均为陡倾角矿体,主要赋矿岩性为流纹英安岩,次为碎斑熔岩。从纵剖面上看,矿体主要分布于F8-1主断裂下盘深部裂隙密集带部位,其次为F8-1主断裂上盘(图5)。矿体沿走向长度一般为20~60 m,平均为33 m,最长为122 m;矿体沿倾向长度一般为25~70 m,平均为40 m,最长可达到152 m。矿体厚度一般为0.60~2.20 m,最厚可达6.80 m,矿石品位一般为0.060%~0.337%,平均为0.145%,最高可达0.810%。该矿床内矿体具有数量多,规模小,品位以中、低为主,厚度变化较稳定的特点。

图5 河元背8号带29线地质剖面图

8号带目前圈定了210个矿体,其中1号、69号矿体最具代表性,为主要矿体。1号矿体位于8号带最北端,由3个相邻勘探线钻孔走向上揭露,主要受南北向F8-1主断裂旁侧次级裂隙控制,产于下白垩系鹅湖岭组上段碎斑熔岩中,矿体赋存标高为0~-4 m,矿体走向0°,倾向西,倾角59°,走向长度为103 m,倾向长度为33 m,矿体平均水平厚度为1.01 m,最大水平厚度为1.53 m,矿体平均品位为0.234%,最高品位为0.513%,近矿围岩蚀变为水云母化、赤铁矿化和萤石化;69号矿体由4个钻孔在走向、倾向上揭露,矿体产于F8-1主断裂下盘的深部蚀变流纹英安岩中,受裂隙密集带控制,矿体赋存标高为-400~-505 m,矿体走向0°,倾向西,倾角48°,走向长度为102 m,倾向长度为152 m,矿体平均水平厚度为1.99 m,最大水平厚度为3.11 m,矿体平均品位为0.120%,最高品位为0.150%。近矿围岩蚀变为绿泥石化、赤铁矿化和萤石化。

2.4 围岩蚀变

2.4.1 蚀变类型

8号带矿床围岩蚀变较为发育,种类较多,主要有水云母化、钠长石化、赤铁矿化、萤石化、绿泥石化、碳酸盐化、硅化等,局部有磷灰石化和黏土化,其中前5类蚀变与矿化关系密切。

水云母化涵盖整个热液活动,可分为三期:①成矿早期。强度小但幅度宽,交代斜长石,岩石呈灰青色、灰绿色。②主成矿期。强度大但幅度较小,强烈交代矿脉两侧长石斑晶,也有以脉状形式出现,使岩石呈浅绿色、黄绿色,孔隙度增大,有利于成矿流体的运移。③成矿晚期。多以网脉状细脉形式出现。

钠长石化呈红色,伴随着强烈的赤铁矿化、碳酸盐化,石英含量显著减少,长石被针状、放射体状钠长石交代。

赤铁矿化分布广,是主要找矿标志,在成矿早期一般沿裂隙两侧呈浸染状分布,交代钾长石斑晶及基质中的钠长石,使岩石呈不同程度的红色;在主要成矿期,不仅浸染裂隙两侧的蚀变矿物,而且以星点状交代裂隙中的脉石矿物,呈深红色,常伴随萤石脉、沥青铀矿脉出现。

萤石化为主要找矿标志,分为二类:一类是紫黑色胶状萤石,与沥青铀矿相伴,以细脉形式充填裂隙中,并交代裂隙两侧长石斑晶及基质,伴随水云母化;另一类是浅紫色结晶较好的萤石赋存于胶状萤石之上。在成矿后期,萤石伴随着碳酸盐、粒状黄铁矿沿裂隙充填。

绿泥石化普遍发育,可分为三个阶段:①成矿早期围岩中的暗色矿物通过热液蚀变形成;②主成矿期绿泥石呈深绿色、黑绿色,沿裂隙面及两侧交代长石斑晶,局部沿碎裂岩、破碎带胶结红化团块角砾;③成矿晚期绿泥石充填于矿物裂隙中。

2.4.2 成矿期次划分

依据热液脉体的穿插关系、特征矿物组合和镜下特征,将矿床的成矿作用划分为成矿前期、成矿早期、主成矿期和成矿晚期,每个阶段对应不同的蚀变矿物组合(黄志章等,1999;邵飞等,2009),如表1所示。

表1 成矿阶段与矿物生成顺序

(1)成矿前期——水云母化阶段。该阶段为“灰色带”,原岩中的大多长石、石英以及黑云母被水云母及少量绿泥石、碳酸盐所交代,分布在矿带外围,幅度宽,主要围岩蚀变为水云母化,并伴随钠长石化、碳酸盐化、绿泥石化。

(2)成矿早期——赤铁矿化阶段。该阶段为“红色蚀变带”,分布在矿脉两侧数厘米至数十米内,幅度小但蚀变较强,围岩蚀变主要为钠长石化、赤铁矿化,之后还伴随水云母化、碳酸盐化、绿泥石化。

(3)主要成矿期——萤石化-水云母化阶段。该阶段为“灰黑色蚀变带”,矿体中心部位往往以强萤石化、水云母化为特征,幅度小但蚀变强烈,常叠加在赤铁矿化阶段上形成高品位铀矿石。

(4)成矿晚期——晚期脉体活动阶段。该阶段为“黄色带”,见有不同程度的碳酸盐化、水云母化、绿泥石化等,主要沿裂隙充填,局部见呈脉状切穿早期矿脉。

2.5 矿石特征

2.5.1 矿石物质成分及矿石类型

矿石的矿物组合较为简单。铀矿物主要为沥青铀矿,偶见铀钍石、铀石;伴生的金属矿物有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、偶见辉钼矿、白铁矿;脉石矿物主要有水云母、微晶石英、方解石等,局部见萤石、磷灰石、黏土矿物、绿泥石等(图6)。矿石结构常见胶状结构,极少可见短柱状结构、粒状结构,矿石构造主要为网脉状、细脉状构造和斑点、浸染状构造。矿石的自然类型划分为铀-赤铁矿型和铀-萤石型(图7),两者叠加可形成富矿石。

图7 不同铀矿化类型

图6 典型铀矿物的显微特征

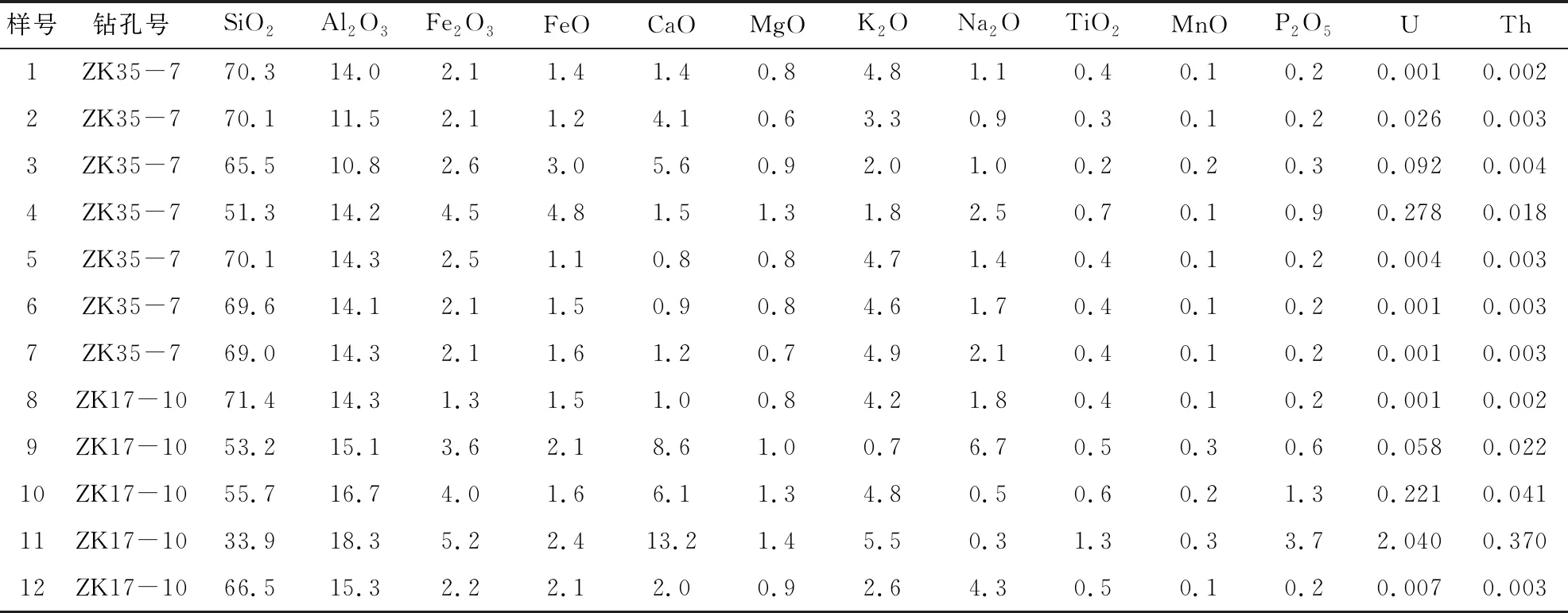

2.5.2 矿石的化学成分

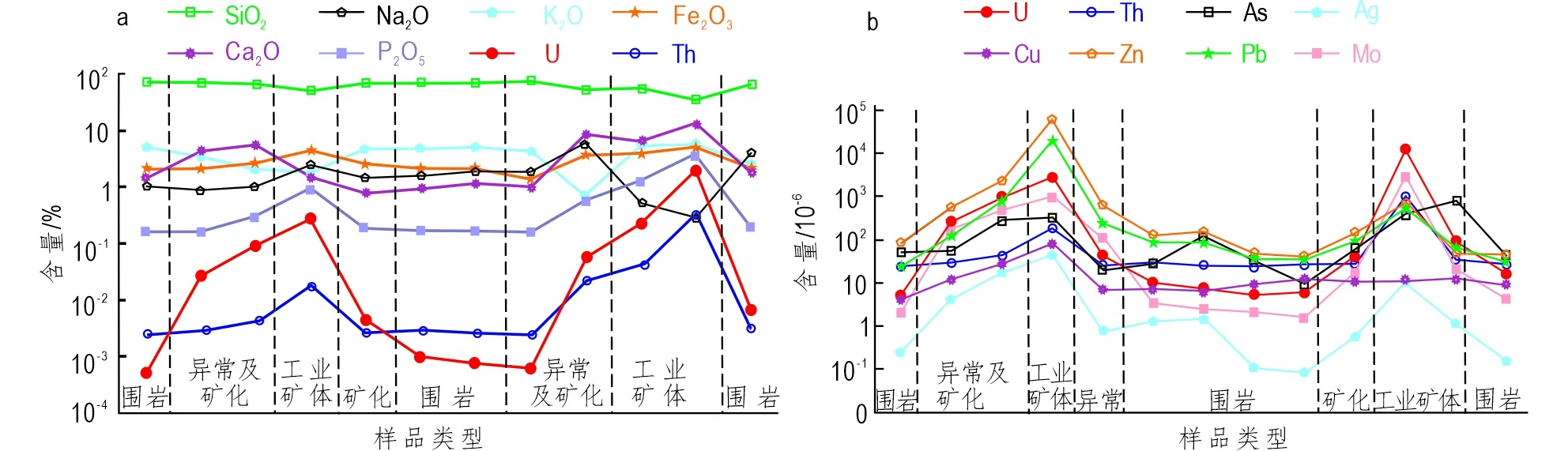

通过XRF、ICP-MS仪器分别对样品进行主量元素、微量元素分析,发现矿石中CaO、P2O5、Fe2O3含量与U含量明显呈正相关性,为带入组分;SiO2、Na2O则呈负相关性,为带出组分,这与矿石中水云母化、绿泥石化、赤铁矿化、碳酸盐化、磷灰石化有关(表2,图8a)。8号带与U相关的伴生元素有As、Ag、Cu、Th、Zn、Pb、Mo等,均与U呈正相关性,为带入组分,其中Th、As、Zn、Pb、Mo随U含量增高而明显增加(表3,图8b)。除Th赋存于沥青铀矿中,形成含钍沥青铀矿外,其余元素均以独立金属矿物出现。

图8 铀矿石中主量元素(a)及微量元素(b)与铀含量关系

表3 河元背8号带铀矿石伴生元素分析结果表

表2 河元背8号带铀矿石化学成分表

3 控矿因素分析

3.1 构造控矿

不同等级的断裂对8号带矿床起到不同的控制作用。8号带受控于相山中部基底EW向断裂带与盖层区域性NE向、NW向所围成的菱形断块联合作用。这些构造均为Ⅰ级断裂,对早期成矿热液的运移起着控制作用,因此Ⅰ级断裂复合控制着8号带矿床的定位。

由于Ⅰ级断裂NE、NW向构造左旋走滑作用,菱形断块内产生了不同程度的近SN向构造。这些SN构造属Ⅱ级断裂,与Ⅰ级断裂联合作用,在不同深部范围内形成破碎空间,尤其在组间界面附近,为后期成矿热液的运移及富集提供了有利的条件,因此Ⅱ级断裂控制着8号带矿体的产出。

由于后期构造活动影响,在Ⅱ级断裂SN向主断裂(F8-1)旁侧产生密集裂隙带、次级构造破碎带,形成大规模“裂隙群”环境,这些裂隙群属Ⅲ级断裂,为成矿热液汇集的直接有利条件。Ⅲ级断裂的发育规模与铀矿化紧密相关,单条、规模小的裂隙形成的铀矿体规模小,而多条、规模大的裂隙群(网脉状)形成的铀矿体规模大,且蚀变集中,品位高(张万良等,2011;周玉龙等,2011),因此Ⅲ级断裂(主断裂旁侧裂隙密集带、构造破碎带)控制铀矿体的空间定位。

3.2 界面控矿

8号带铀矿化主要产在K1d2与K1e2界面附近,主要赋存于流纹英安岩(K1d2)内,次为碎斑熔岩(K1e2)内。由于“多层”结构以及不同岩性特征,使得界面裂隙特别发育,尤其主构造经过的地方,产生破碎空间,形成薄弱地段,为成矿热液及铀矿化富集沉淀提供有利场所。

3.3 蚀变控矿

8号带热液蚀变类型多,期次多且分布广泛,对成矿规模起着决定性作用,表现为铀矿化的分布及规模与热液蚀变的发育范围及强度有密切关系;铀矿体的品位高低与热液蚀变的期次和种类的多少呈正相关关系(刘惠华,2014)。

围岩蚀变分为碱性蚀变和酸性蚀变,矿前期碱性蚀变和酸性蚀变尤为重要(吉高平等,2013),矿前期碱性蚀变以钠长石化为主,由于钠长石化具有“去硅”特点,导致岩石中成分的变化,如SiO2淋失等,造成围岩的孔隙度变大,有利于成矿热液的运移以及成矿物质的富集。酸性蚀变以水云母化为主,其改变了岩石物理化学环境,形成的富Fe2+矿物(如黄铁矿、绿泥石等)有利于成矿物质在还原环境下沉淀,使流体中的U6+被还原成U4+沉淀下来。酸性蚀变叠加碱性蚀变往往有利于矿质富集,形成富矿石,该蚀变叠加主要发生在成矿阶段。

3.4 矿床成因探讨

8号带铀矿化以热液充填为主,同时伴有交代作用,与铀矿化具有成因联系的赤铁矿、白铁矿、针铁矿、方解石、萤石等均为典型的中低温矿物;以水云母化、萤石化及赤铁矿化为主的近矿围岩蚀变和以铀-萤石型、铀-赤铁矿型为主的矿物共生组合,均为中-低温热液作用产物。类比相山铀矿田西部相邻铀矿床的研究资料,其成矿时代有两个矿化时期,早期约为120 Ma、晚期约为90 Ma;萤石包体测温值上限为145 ℃、下限为136 ℃(孟艳宁,2012;杨庆坤,2017)。因此河元背8号带是火山岩型中低温热液铀矿床。

该矿床成矿模式大体与相山成矿模式相似,早寒武世地层为区域铀源层,可以为相山矿田提供丰富的铀源,受燕山期造山作用的影响,富铀地层发生重熔现象,此次火山活动有利于铀的富集,使相山盆地成为成矿物质的场所,随着岩浆分异,在岩浆演化的后期热液中富集铀及挥发分,火山岩浆期后热液为铀的载体,在热驱动下,成矿热液沿断裂运移,经过降温、混合以及浓缩等联合作用下,促使热液中的铀酰离子汇集分解、沉淀,最终成矿(邵飞等,2008b)。

4 找矿方向

4.1 河元背8号带南段

8号带受SN向苦命山-小陂断裂带控制,SN向苦命山-小陂断裂带(F8-1主断裂)全长达4.2 km,目前初步查明8号带北段1~43线长约1.2 km的铀矿化。8号带南段仅布设了少量钻孔探查,并在深部岩性裂隙密集带中以及主构造下盘组间界面附近揭露到矿体,其矿化特征与北段基本相同。8号带南段控制程度低,找矿空间较大,尤其是南段的近SN向断裂的交汇部位。

4.2 河元背8号带东段

河元背菱形断块内发育一系列近SN向断裂,均为控矿构造,其中近南北向F8-1断裂是断块内目前最为典型的构造,控制着8号带矿体的产出,而8号带东段也发育近SN向断裂,如F9、F10,性质与F8-1断裂相似,8号带东段工作程度低,尤其是在深部SN向断裂与组间界面交汇部位具有良好的成矿条件。

4.3 与相邻矿床深部夹持区

目前在河元背菱形断块内已探明火山岩型铀矿床4处,为河元背、湖港、牛头山与河元背8号带矿床,其中8号带矿床探明深度已达到970 m,揭露矿体标高为-710 m,矿化垂幅可达880 m,较好地进入“第二找矿空间”,完全符合“攻深找盲”勘查思路,而8号带周边的老矿床勘查深度较浅,埋深基本在300 m以浅,仅在牛头山铀矿床探索了个别深孔,在铀矿化层之下揭露了较好的铅锌银多金属矿化信息。老矿床的控矿因素及成矿规律基本与河元背8号带近似,在8号带勘查过程中个别钻孔在牛头山老矿床与河元背8号带之间的夹持区发现大量铀矿化信息。夹持区地段发展潜力大,且在探索铀矿化的同时可兼顾多金属矿化,因此该地段可作为找矿首选地段,不仅较大程度地拓宽老矿床,而且将现有的矿化带或矿体在深部连点成片,从而大大提高河元背菱形断块内铀矿资源量。

5 结论

(1)8号带铀矿床处于EW向河元背-凤岗断陷带与NE向、NW向断裂构成的菱形断块的交汇部位,区内断裂构造较发育,以SN向为主;矿体多呈群脉状产出,矿石类型为铀-萤石型和铀-赤铁矿型,矿石矿物以沥青铀矿为主,与铀矿化有关的蚀变有水云母化、绿泥石化、赤铁矿化以及萤石化等。

(2)8号带铀矿体的产出受多种因素联合作用,矿体主要受菱形断块内SN向F8-1主干断裂带控制,铀矿化主要赋存于主干断裂带旁侧的次级断裂带、构造破碎带、裂隙密集带和岩性界面内。

(3)河元背8号带南段、东段以及与相邻矿床深部夹持空间作为下一步首选找矿地段。

(4)8号带为相山西部继居隆庵大型矿床之后,最为典型的受南北向构造控制的矿床,今后勘查要加大对8号带深部及外围的勘查力度,使8号带与相邻老矿床连点成片,从而扩大相山西部铀矿资源量。