王守仁:“家乡山水”的守望者

萧 鸣

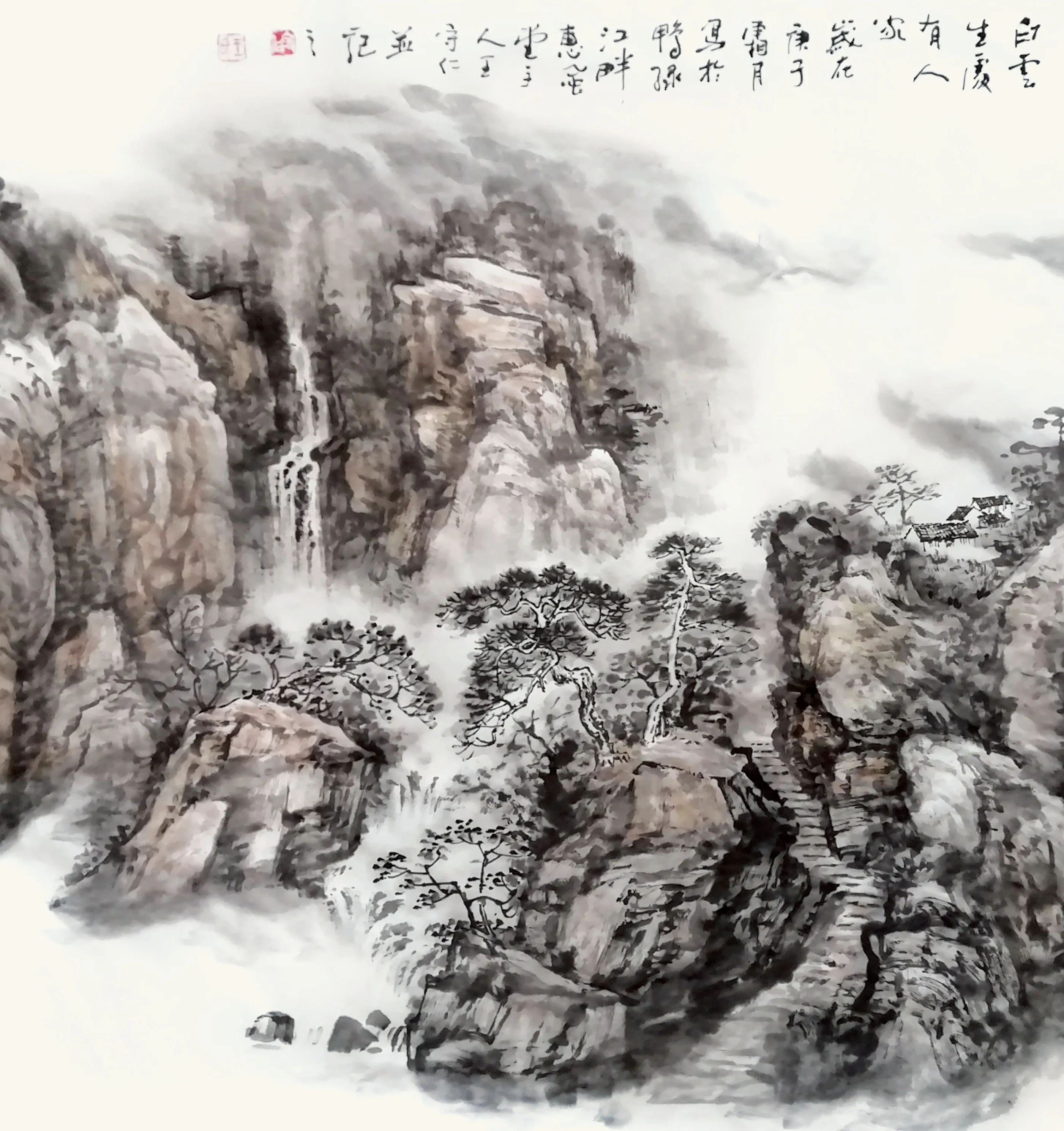

《白云生处有人家》 王守仁/作

中国山水画源远流长,既可以表现丰富多彩的自然风光,又能体现创作者的审美意识。山水画从魏晋南北朝萌芽,至两宋已是一片繁荣,到了元代进入高潮。所以,近代有人这样总结:唐宋以后再无好诗,宋元以来难见佳作(山水画)。我们先不说这样的总结是否合理,单纯从山水画出现的历史背景看近代山水画的价值。

魏晋南北朝时期,中国社会“仕隐分工”,形成了隐士阶层,隐士们厌烦世事纷繁,回归自然,深入山水,通过自然山水以“澄怀观道”,追求“天人合一”。所以,山水画也被后世称为“文人画”。说得更直接一些,创作者以画言志,通过现实的山水寄托了心中的“山水”。如果从这个角度去评价中国近代山水画创作,我们就不应用狭隘的思维去进行总结。

评价王守仁先生的山水画创作,也应该沿用这个思路。生在辽东,长在辽东,辽东地区的山山水水就是他创作的源泉,也是他需要寄托的情感所在。

纵观王守仁先生的中国画创作生涯,大概可分为三个阶段:自我探索期、师承成长期、创新求变期。

自我探索期是他创作的启蒙期,也是他创作意识的积累期。这个阶段应该追溯到儿时读连环画的时候,12 岁看到一本《三打白骨精》,不知临摹了多少遍,直至烂熟于心。这种在无专业老师指导下的练习,看似业余,却隐藏着一种“原始”的创作自觉,这为成年以后尤其在中年以后可以不辞辛苦地大量临摹做了精神上的准备。

17 岁那年,他绘画创作的“天赋”终于被专业人士发现。那是一位驻村工作队队员,当看过王守仁的“涂鸦”后,主动上门要求给予专业指导。因为在他看来,一个生活在大山里的孩子能有如此高水平的创作实属不易。这也从另一个侧面显示出了王守仁在绘画上的刻苦与钻研。

尽管王守仁没有与这位驻村工作队队员发展成真正的师徒关系,但专业的指导为他后来向专业创作方向发展奠定了基础。此后,他在乡镇企业工会工作,其实大部分时间都与写写画画有关。最接近“专业领域”的一次是,24 岁那年他成为鲁迅美术学院的旁听生,最后因为家里经济条件所限,空欢喜一场。

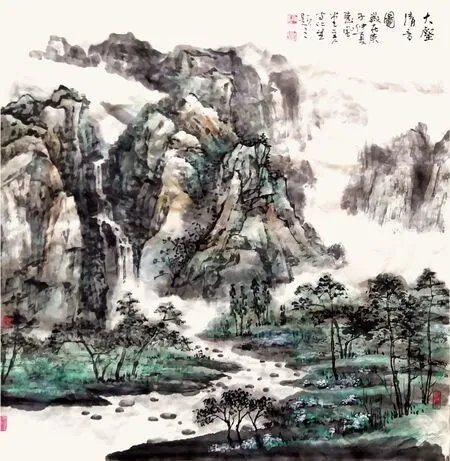

《大壑清音图》 王守仁/作

在自我探索阶段,各种挫折一直相伴着王守仁勤于创作的过程,包括因为沉湎于创作影响了农活,引来家人的抱怨。但在笔者看来,挫折也是创作经历的一部分,这恰恰为中年后的厚积薄发蓄积了一种力量。

师承成长期始于1996 年,王守仁与恩师孙奇成结缘。孙奇成先生是辽东名家,是当代著名山水画家,创办了鸭绿江画院,对辽东地区整体中国画创作影响深远。

孙奇成先生早年与被誉为“当代中国山水画第一人”的宋雨桂先生相熟,并于20世纪90 年代初拜入其门下,专心从事山水画创作和研究。从师承关系上不难看出,王守仁间接受到宋雨桂先生的影响较大,所以在当时,不管是传统技法还是创作气度,王守仁都上升到一般创作者很难达到的高度。

师承成长阶段,让王守仁从一个书画爱好者直接进入专业画家行列,从2000年开始,其作品便接连在省级以上画展中频繁亮相,其创作也进入了旺盛期。

如果说在自我探索期解决的是画家的精神追求和生活积淀,在师承成长期解决的是技法规范和创作格局,那创新求变期要解决的必然是两者的统一,即将现实创作与精神寄托高度结合,形成自我特色鲜明的山水画作品。

什么是自我特色?王守仁深知,他的根在辽东,魂在辽东,他所要描绘的山水必然也在辽东。尽管从儿时开始,家乡的沟沟岔岔不知走了多少遍,写生不知用了多少纸墨,但今天他仍流连于家乡的山水之间。

大概在2010 年后,王守仁开始反思自己以往的创作,并沉下心来研读历代名家作品,在写生与创作中找到一个最佳契合点。

眼下,王守仁先生山水画创作的创新求变期正在进行中,所以还不能妄自评判高下,只要有这种自我革新的决心,就是值得尊崇的。

喜欢一幅作品容易,读懂它却很难。王守仁的作品,正需要有人读懂,因为他正朝着被读懂的方向努力着。

《溪山尽秋色》 王守仁/作