安徽某社区中老年人心脑血管疾病危险因素暴露情况

卢守辉,胡婧婷,杨运方,胡斌,潘华

(1.安徽省铜陵市人民医院,a 医务处,b 神经内科,铜陵 244000;2.安徽省铜陵市疾病预防控制中心慢病科;3.安徽省铜陵市鹞山社区卫生服务中心;4.安徽省铜陵市阳光社区卫生服务中心)

心脑血管疾病是我国成年人致死和致残的首位原因[1-2]。本文旨在研究铜陵市社区40岁以上人群心脑血管病危险因素暴露情况,主要针对可以控制的危险因素,包括吸烟、高血压、糖尿病、血脂异常、肥胖、心房颤动等[3],为本地区心脑血管病防控提供数据支持,数据来源于整群抽样的阳光社区。

1 对象和方法

1.1 研究对象 2017年度国家卫生健康委员会脑卒中筛查和干预项目按照国家卫生健康委员会脑卒中防治工程委员会发布的《脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》,确定筛查和干预的任务量,会同铜陵市疾病预防控制中心以整群抽样方式,参照人口流动情况、社区改扩建情况、居民健康档案情况,选取铜官区阳光社区作为项目点,实施国家分配的筛查任务,社区常住居民筛查和干预自2017年6月1日至2018年5月31日,项目点常驻人口15 876人,40岁以上常驻人10 048人,完成国家筛查任务6 023人。从中国卒中数据中心申请对本次研究暴露危险因素统计完整有效数据6 007人,其中男性2 784人,女性3 223人;其中40~49岁1 892人,50~59岁1 564人,60~69岁1 554人,70~79岁764人,80岁及以上233人。

1.2 心脑血管疾病危险因素 对照脑卒中筛查与防治工作量表,对心脑血管疾病危险因素进行调整评估,确定心脑血管疾病危险因素暴露情况:①高血压,二级以上医院诊断为高血压的,或者测量非同日血压3次,收缩压≥140 mm Hg和(或)舒张压≥90 mm Hg;②血脂异常,二级以上医院诊断血脂异常,或者实验室检查总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白一项或者多项异常;③糖尿病,二级以上医院诊断为糖尿病,或者至少2次以上空腹血糖≥7.0 mmol/L和(或)非空腹血糖≥11.0 mmol/L;④心房颤动(或瓣膜性心脏病),由心血管内科医师确认;⑤吸烟,分主动吸烟者和被动吸烟者;⑥明显超重或肥胖,超重24 kg/m2≤体质指数(BMI)<28 kg/m2,肥胖BMI≥28 kg/m2;⑦缺乏运动,每周运动<3次、每次中等强度及以上运动<30 min,或者从事中、重度体力劳动;⑧心脑血管疾病家族史,直系亲属发生过相关疾病;⑨短暂性脑缺血发作(TIA),需经神经内科医师确认。

1.3 方法 为了保证项目数据的科学性、代表性,项目筛查点选取前先填报项目点人口学信息,上报国家卫生健康委员会脑卒中防治委员会审核通过后,下发统一制作的《脑卒中高危人群筛查和干预项目工作量表》,基地医院专家负责对社区卫生服务中心参加筛查任务的医护人员行专业培训,培训依据国家卫生健康委员会发布的《脑卒中高危人群筛查和干预项目工作手册》,培训合格后开始筛查任务工作,填写筛查量表,筛查员分配账号向中国卒中数据中心录入筛查数据,系统自动评估筛查人群的心脑血管危险因素并分级。根据心脑血管危险因素分级情况,对高危人群进行实验室检查和颈部血管超声检查,对其生活方式和医疗情况进行干预指导。同时对社区医生开展“同质化”培训,提高社区医生心脑血管病规范化诊治水平。在基地医院专科医生的指导下,由社区医生具体实施心脑血管病高危人群筛查工作。对筛查发现的心脑血管病高危人群,通过双向转诊方式由基地医院相关专科专家逐一进行面对面评估后再转回社区卫生服务机构,由社区医生实施有针对性的个体化干预并动态管理。

1.4 统计学处理 应用SPSS 17.0进行统计学分析,暴露率的比较使用χ2检验,均数的比较用方差分析,对于理论频数小于5采用的是Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同性别调查人群危险因素暴露情况 高血压、高血脂、糖尿病、心房颤动(或瓣膜性心脏病)、吸烟、肥胖或明显超重、缺乏运动、心脑血管疾病家族史、短暂性脑缺血(TIA)在社区40岁以上人群中的暴露率分别是29.65%、6.13%、6.79%、0.13%、15.55%、16.21%、35.68%、5.21%、0.08%。高血压、血脂异常、吸烟暴露率在不同性别组差异有统计学意义,高血压暴露率男性高于女性,高血脂暴露率女性高于男性,吸烟男性组显著高于女性,其他危险因素不同性别组暴露率差异无统计学意义。其中吸烟作为危险因素在男女人群中暴露率差别巨大,男性远高于女性。见表1。

表1 40岁以上人群不同性别调查对象心脑血管疾病危险因素暴露情况[例(%)]

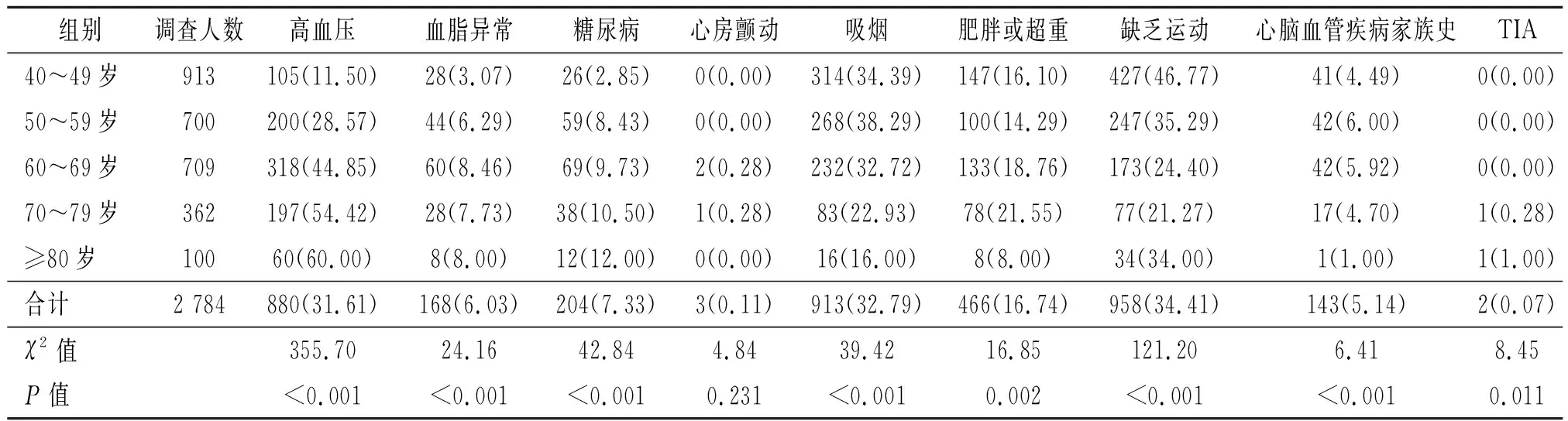

2.2 不同年龄组男性调查人群危险因素暴露情况 不同年龄组男性高血压、血脂异常、糖尿病、吸烟肥胖或超重、缺乏运动、心脑血管疾病家族史差异有统计学意义,其他心房颤动、TIA危险因素差异无统计学意义。高血压、高血脂、糖尿病与年龄成正相关,随着年龄增长暴露率增高。吸烟、缺乏运动与年龄成负相关,年龄越大吸烟越少,可能与自我健康意识增强和患病戒烟有关。退休以后有大量的业余时间可用于锻炼身体,运动时间相对较多,危险因素暴露率降低。见表2。

表2 40岁以上男性不同年龄调查对象心脑血管疾病危险因素暴露情况[例(%)]

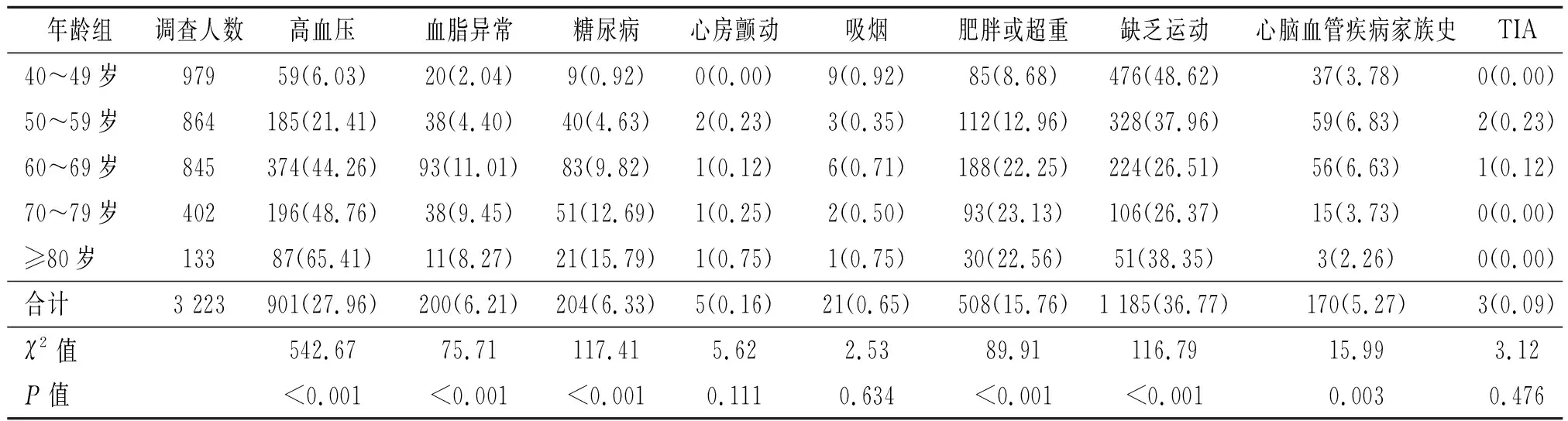

2.3 不同年龄组女性调查人群危险因素暴露情况 不同年龄组女性高血压、血脂异常、糖尿病、肥胖或超重、缺乏运动、心脑血管疾病家族史差异有统计学意义,其他心房颤动、吸烟、TIA危险因素差异无统计学意义。高血压、高血脂、糖尿病、肥胖或明显超重与年龄成正相关,随着年龄增长暴露率增高。缺乏运动与年龄增长成负相关,与男性调查对象一样,随着退休年龄的到来,有大量业余时间可以用来锻炼身体,随着年龄增长运动时间相对较多。见表3。

表3 40岁以上女性不同年龄调查对象心脑血管疾病危险因素暴露情况[例(%)]

3 讨论

统计分析表明,在调查的40岁以上人群中,心脑血管疾病危险因素暴露率排名靠前的是缺乏运动、高血压、肥胖或明显超重、吸烟、糖尿病、高血脂,分别为35.68%、29.65%、16.21%、15.55%、6.79%、6.13%,其他危险因素暴露率较低,各危险因素暴露率均低于西部城市[4],与东部城市代表上海市也有不同[5],系样本选择不同。所有危险因素中,体育锻炼少,缺乏运动排在首位[6],缺乏运动会导致肥胖或明显超重,所以肥胖或明显超重暴露率也很高,说明倡导健康的生活方式是预防心脑血管疾病的第一任务,迈开腿管住嘴,改变不良生活习惯,主要包括戒烟、限酒、低盐低脂饮食、控制BMI、多参加体力活动[7]。吸烟作为不良生活方式应倡导全民禁止。高血压、高血脂、糖尿病等暴露率较高,作为慢性疾病需加强管理,倡导全民参与居民健康档案管理[8]。

从人群分布来看,高血压、高血脂、糖尿病随年龄增长暴露率增加;肥胖或明显超重随年龄增长到70岁以上达到峰值,80岁以上肥胖或明显超重暴露率有所下降;男性吸烟随年龄增长暴露率呈下降趋势,男性暴露率远高于女性,提倡戒烟主要针对男性。以上结论同苏州某社区老年居民心脑血管疾病危险因素暴露情况相符[9]。缺乏运动随年龄增长暴露率呈下降趋势,80岁以上人群暴露率反而上升,说明随着年龄增长及离退休后,人们有更多的时间参加运动,到80岁以后限于身体健康状况条件,运动时间又有所减少。

长期以来,由于心血管病和脑血管病防控分离,缺乏一体化综合防控模式,大医院针对社区居民心脑血管疾病高危人群的有效干预和管理还存在诸多问题[10-11]。众所周知,心脑血管疾病重在预防。社区卫生服务机构作为慢病管理机构,严格防控关键危险因素[12-13],在加强慢性疾病管理的同时,需要加大健康教育和宣传,使得人们了解自己的健康状况和暴露的危险因素,从而改变不良的生活方式,包括营养与膳食、身体活动与锻炼、体重控制、戒烟与限制饮酒等方面[14],降低对人民群众健康危害巨大的心脑血管疾病发病率和致残率。