基于质量标志物(Q-Marker)“量效转换”的药材质量快速整合评价研究

白 钢,田 璐,丛龙飞,卢玉杰,张凯雪,姜 民,侯媛媛,杨志刚,张铁军,刘昌孝*

基于质量标志物(Q-Marker)“量效转换”的药材质量快速整合评价研究

白 钢1,田 璐1,丛龙飞1,卢玉杰1,张凯雪2,姜 民1,侯媛媛1,杨志刚2,张铁军3,刘昌孝3*

1. 南开大学药学院 天津市分子药物研究重点实验室,天津 300353 2. 兰州大学药学院,甘肃 兰州 730000 3. 天津药物研究院 天津市中药质量标志物重点实验室,天津 300462

质量标志物;量效转换;质量综合评价指数;科学监管;当归;血小板聚集;NO;抗炎;抗纤维化;核转录因子-κB;Smad3;阿魏酸;绿原酸;洋川芎内酯I;欧当归内酯A;-藁本内酯

药品的科学监管贯穿了药品生命周期的全过程。由于中药科学内涵的复杂性、化学成分的多样性、制备过程的特殊性,其质量控制远比化药和生物药更困难[1-2]。虽然《中国药典》2020年版一部要求根据需要选择一些化学成分进行定性和定量分析,或对有害物质进行限量测定,以确保中药的安全性和有效性。然而对这些成分在制造过程中的可追溯性,以及与功效的关联性没有明确的要求[3]。要保障中成药的质量,从源头控制投料药材的均一性和稳定性是必要的前提条件[4]。刘昌孝院士[5-6]提出的中药质量标志物(quality markers,Q-Marker)概念聚焦了中药质量属性的本质。中药Q-Marker以中医理论为基础、以有效性为核心、以成分的特有性为依据,从可测性及可传递溯源等“五要素”角度为中药质量研究指明了方向[7]。建立以中药Q-Marker为核心的全程质量控制体系,对促进中药行业的健康发展有重要的意义。

1 中药Q-Marker的研究策略

自Q-Marker概念提出后,其研究思路与技术方法也在不断发展与完善。Ren等[8]和闫广利等[9]提出基于方证代谢组学发现中医证候的生物学本质,通过血清药物化学与方剂有效性的联系,建立与临床疗效相关、体现方剂配伍并可追溯的研究体系。霍梦琪等[10]强调要加强对中药功效的整体把控,将Q-Marker引入中药功效研究中,构建系统中药学的理论体系。叶霁等[11]提出以活性为导向,以多元统计分析为手段,以多维变量为基础,整合系统生物学和网络药理学的研发策略。许海玉等[12]提出基于整合药理学,建立“化学指纹-代谢指纹-网络靶标-生物效应-中医功效”多维关联的研究路径。孟宪生等[13]提出“组效相关、多组多效”,基于功效、明确主治、通过谱效关系分析实现“见谱见效”的研究思路。此外,He等[14]建议将体内暴露成分作为Q-Marker筛选手段,以“体外-体内”多维化学物质组关联为基础,为Q-Marker的发现提供了重要路径。

2 化学计量学为中药质量属性研究提供了科学评价方法

由于中药来源的不稳定性、化学成分的多样性、配伍环境的复杂性以及功效主治的多向性等因素导致影响其质量的变量极其复杂,简单的定量分析不能准确地反映实际情况,需要借助化学计量学算法[15]。于是将Q-Marker作为分子连接指数,通过综合疗效指数分析来提高中药的质量标准[16-17];通过总量统计矩阵技术将指纹图谱转化成正态分布函数对中药质量进行整体表征[18];基于等效成分群辨析技术建立“蜘蛛网”多维评价体系[19];采用层次分析-熵权法对核心质量属性进行权重分析[20]等新的研究方法不断出现。

白钢等[21]将近红外光谱技术引入Q-Marker研究,整合生物活性预判与人工神经网络算法,探索将光谱属性与功效相关联,并结合多批次数据分析尝试进行中药质量的智能化评价;同时又提出了质量综合评价指数(q)的概念[22],通过对多项检测指标离散度的系统分析,建立了一种综合评价体系。中药质量评价研究虽然呈现多元化趋势,采用单一或某几种简单的指标作为质量评价标准难以被共识所接受[23]。因此整合化学计量学方法,建立符合中药特点的多维质量评价体系,可能对中药的科学监管将提供更好的解决方案。

3 基于Q-Marker的关键质量属性的多元量效转换

目前,基于中药化学基准的质量控制方法仍存在:质控指标与功能主治的关联性不强;质量属性的完整性表达没有充分体现;复杂药物的可测性尚存在技术突破等挑战。由于单纯的化学基准不能全面反映中药质量,因此Wu等[24]建议基于效应基准的中药质量控制模式,提出生物标志物(Q- biomarker)的概念,将Q-Marker与Q-biomarker相关联更能全面地反映药物有效性和安全性。肖小河等[25]也提出以药效为中心的“大质量观”的质量控制模式,认为中药质量控制模式应该多元化。

中药的药效发挥是多种活性成分共同贡献的综合结果,这些活性单体间存在复杂的协同或拮抗相互作用,体现的是一个整体效应,而这又是传统中药质量控制方法所无法完成的。为了解决质量属性完整表达的科学问题,本文提出同时以Q-Marker和生物效价为依据,通过基于Q-Marker的化学计量学建模预测,建立针对不同功效的多元量效转换关系,可以突破化学基准与生物效应基准之间“量效转换”的技术瓶颈。具体是针对药材特定的生物效价(y),首先需要指认其专属的Q-Marker(x),并获得其含量信息;同时对其相应的样本进行活性测定,使用误差反向传输人工神经网络、随机森林、支持向量回归等非线性回归算法建立含量(x)与活性(y)之间的函数关系,实现“量效转换”的目的。依据上述研究策略进行当归舒张血管和免疫调节功效的评价研究[26-27],以及金银花、菊花抗炎活性的Q-Marker为基础的量效转换研究已见报道[28-29],为特定功效的药材质量评价提供了一种有效的研究范式。

4 关键质量属性对应生物效价离散度的分析与整合

基于各功能主治所对应的生物效价的贡献程度不同,本研究引入q的概念,赋予各生物效价不同的权重分配系数(w),并建立加和公式(2),通过生物效价Bio的系统整合来表现整体质量的稳定性。式中,q代表样品的综合评价指数得分,w为第个功效指标的权重分配系数,为相关功效指标的个数。

以w的合计≤100%计算,依据枚举算法考察w的变化对q值分布的影响,最大限度保证样本的q值呈现高斯分布状态。

5 基于Q-Marker“量效转换”的当归重要功效的整合评价

Ca2+拮抗剂是临床一线的扩张血管药物,而NO对血管功能也有调节作用[30]。研究表明动脉粥样硬化与纤维化、炎症密切相关,其中核转录因子κB(nuclear factor-κB,NF-κB)和Smad3蛋白(drosophilamothers against decapentaplegic protein-3)等的转录水平对心血管系统疾病的发生发展有着重要作用[31]。

当归为伞形科当归属植物当归(Oliv.) Diels的干燥根,具有补血活血等主要功效。目前《中国药典》2020年版虽然对当归药材的水分、灰分、浸出物、挥发油、阿魏酸等的含量进行了限定,但还不能充分反映其质量属性。研究发现当归中的-藁本内酯和欧当归内酯A具有Ca2+拮抗作用[26];绿原酸、洋川芎内酯I和-藁本内酯具有抑制NF-κB的作用[27];-藁本内酯具有调节NO和Smad3的活性[32];阿魏酸在抗血栓、抑制血小板聚集、血管保护方面有重要作用[33],上述成分均可以作为当归补血活血的Q-Marker。本文以当归药材为例,尝试构建了其补血活血功效与Q-Marker之间的量效转换关系。

5.1 基于近红外光谱的Q-Marker含量测定

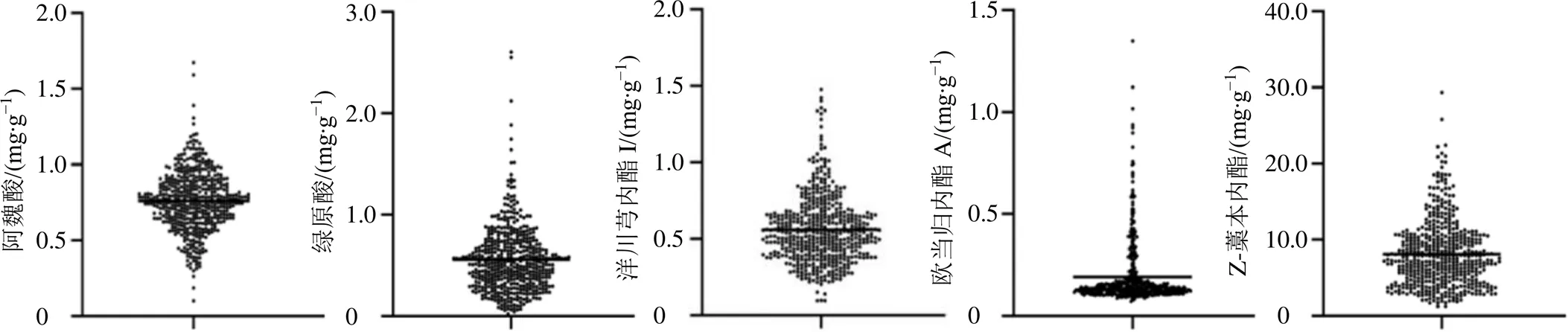

近红外光谱可以全面反映药材的整体信息,通过有效提取Q-Marker对应的特征性波谱信息,并联合偏最小二乘法获得光谱预处理方法、最适波长组合区间以及潜在的变量数等信息,可以建立针对不同Q-Marker的近红外检测方法[34]。本课题组参照文献方法[26-27]完成了对500批次的分别来自甘肃(476批),以及青海、湖北和云南(24批)的当归药材的Q-Marker进行近红外光谱检测。其具体含量测定结果如图1所示。其中,阿魏酸质量分数为0.101 7~1.674 3 mg/g,均值为0.762 4 mg/g;-藁本内酯质量分数为1.268 5~29.384 9 mg/g,均值为8.163 4 mg/g;欧当归内酯A质量分数为0.072 9~1.349 0 mg/g,均值为0.193 7 mg/g;绿原酸质量分数为0.025 0~2.603 3 mg/g,均值为0.559 5 mg/g;洋川芎内酯I质量分数为0.096 8~1.478 1 mg/g,均值为0.560 8 mg/g。

图1 500批当归药材中关键Q-Marker的含量分析

5.2 基于“量效转换”的当归不同生物效价的KBio分析

针对当归补血活血的功效,选取药材中具有抗血小板聚集、舒张血管以及抗炎、抗纤维化作用的关键药效成分阿魏酸(1)、-藁本内酯(2)、欧当归内酯A(3)、绿原酸(4)和洋川芎内酯I(5)作为Q-Marker,通过分别建立其含量与对应的抗血小板聚集(1)、Ca2+拮抗(2)、NO(3)、NF-κB(4)和Smad3(5)抑制活性等生物效价之间的多元量效关系函数(表1)。尝试了以各药材不同生物效价的Bio表示其样本功效之间的差异,结果如图2所示。

表1 当归功效相关生物效价与其Q-Marker之间的多元量效转换关系

5.3 基于Fq的当归功效的整合评价

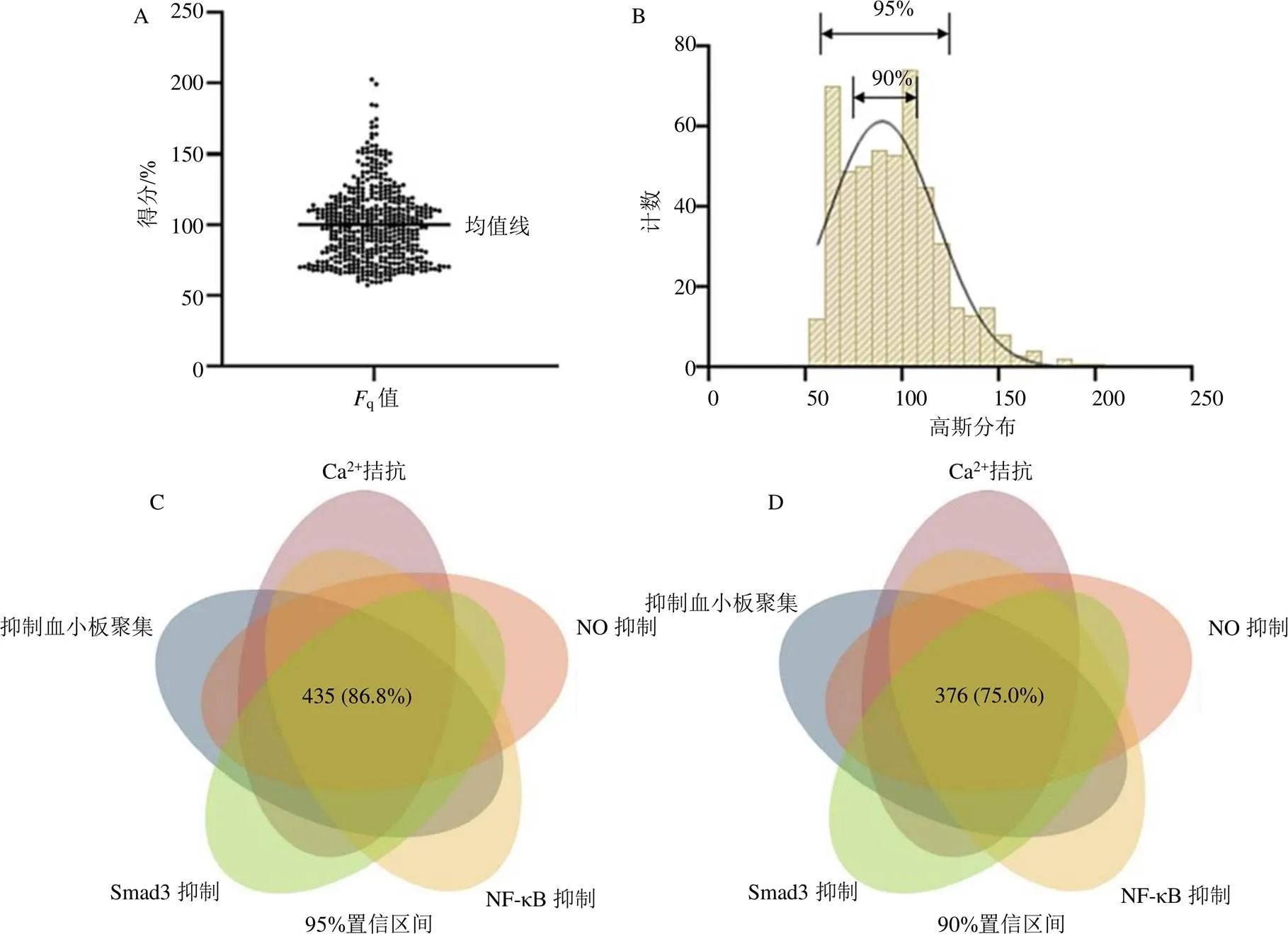

其q值的散点分布图如图3-A所示,整合五项生物效价的q值呈现高斯分布趋势(图3-B)。依据样本分布的情况,若置信区间设定在95%范围内有435个样本符合要求,占比约86.8%(图3-C);若置信区间在90%范围内的有376个样本符合要求,占比约75%(图3-D)。偏差较大的样本主要体现在对NF-κB抗炎效价的差异上,主要是由于欧当归内酯A的含量差异所导致。因此通过选择q值落在置信区间90%范围内的样本可有效保障当归整体功效的基本稳定;如果选择高于90%置信区间的右侧样品,则其部分药效可能较为突出;反之选择小于90%置信区间的左右侧样品,则其整体功效可能较差。

6 结语

目前中药的质量评价一直沿用以药效成分或指标性成分的定性或定量分析为基础的检测模式,而以药理活性为基础的生物效价或生物标志物的评价体系似乎更符合临床的需求。长期以来以生物效价为依据的中药质量的整合评价研究尚缺乏表征方法,基于大数据的药材质量溯源和评价体系也尚未建立。针对上述问题本文提出基于Q-Marker的中药质量属性的创新表达模式:1)通过Q-Marker与关键的生物效价的多元量效转换表征药材的特定药理活性;2)通过生物效价Bio分析展示不同药材药理活性之间的差异;3)通过q对不同生物效价样本的Bio值进行整合分析用来反映药材的整体质量属性;4)通过基于近红外光谱的大样本正态分布分析,选择特定置信区间的样本保证药材品质的均一性和稳定性。综上所述,本文所确立的基于Q-Marker的“量效转换”评价模式,可以为中药质量的科学监管提供创新的综合解决方案。

A-抑制血小板聚集 B-Ca2+拮抗活性 C-NO抑制活性 D-NF-κB抑制活性 E-Smad3抑制活性

A-anti-platelet aggregation B-Ca2+antagonistic activity C-NO inhibitory activity D-NF-κB inhibitory activity E-Smad3 inhibitory activity

图2 当归功效相关生物效价的多元量效转换与Bio分析

Fig. 2 Multivariate dose-effect conversion data and dispersion analysis of bio-titers related to efficacy of ASR

A-整合生物效价的Fq值 B-Fq值的分布 C-95%置信区间的样本分布 D-90%置信区间的样本分布

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 刘昌孝, 程翼宇, 范骁辉. 转化研究: 从监管科学到科学监管的药物监管科学的发展 [J]. 药物评价研究, 2014, 37(5): 385-391.

[2] Liu C X, Guo D A, Liu L. Quality transitivity and traceability system of herbal medicine products based on quality markers [J]., 2018, 44: 247-257.

[3] Zhang T J, Bai G, Han Y Q,. The method of quality marker research and quality evaluation of traditional Chinese medicine based on drug properties and effect characteristics [J]., 2018, 44: 204-211.

[4] Bai G, Zhang T J, Hou Y Y,. From quality markers to data mining and intelligence assessment: A smart quality- evaluation strategy for traditional Chinese medicine based on quality markers [J]., 2018, 44: 109-116.

[5] 刘昌孝, 陈士林, 肖小河, 等. 中药质量标志物(Q-Marker): 中药产品质量控制的新概念 [J]. 中草药, 2016, 47(9): 1443-1457.

[6] Liu C X, Cheng Y Y, Guo D A,. A new concept on quality marker for quality assessment and process control of Chinese medicines [J]., 2017, 9(1): 3-13.

[7] 张铁军, 白钢, 陈常青, 等. 基于“五原则”的复方中药质量标志物(Q-marker)研究路径 [J]. 中草药, 2018, 49(1): 1-13.

[8] Ren J L, Zhang A H, Kong L,. Analytical strategies for the discovery and validation of quality-markers of traditional Chinese medicine [J]., 2020, 67: 153165.

[9] 闫广利, 孙晖, 张爱华, 等. 基于中医方证代谢组学的中药质量标志物发现研究 [J]. 中草药, 2018, 49(16): 3729-3734.

[10] 霍梦琪, 彭莎, 任越, 等. 基于系统中药学的中药功效标志物发现与应用 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(14): 3245-3250.

[11] 叶霁, 李睿旻, 曾华武, 等. 基于整体观中药质量标志物的发现及研究进展 [J]. 中草药, 2019, 50(19): 4529-4537.

[12] 许海玉, 侯文彬, 李珂, 等. 基于整合药理学的中药质量标志物发现与应用 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(6): 1-8.

[13] 孟宪生, 包永睿, 王帅, 等. 复方中药质量标志物的发现与量效色卡可视化技术 [J]. 药学学报, 2019, 54(2): 222-227.

[14] He J, Feng X C, Wang K,. Discovery and identification of quality markers of Chinese medicine based on pharmacokinetic analysis [J]., 2018, 44: 182-186.

[15] Zhang Y T, Xiao M F, Deng K W,. Novel mathematic models for quantitative transitivity of quality- markers in extraction process of the Buyanghuanwu Decoction [J]., 2018, 45: 68-75.

[16] Liu W L, Zhang X L, Fan S Q,. A novel concept of Q-markers: Molecular connectivity index [J]., 2018, 45: 36-40.

[17] Xiong Y, Hu Y P, Li F,. Promotion of quality standard of Chinese herbal medicine by the integrated and efficacy-oriented quality marker of effect-constituent index [J]., 2018, 45: 26-35.

[18] 肖佳妹, 杨岩, 周晋, 等. 基于总量统计矩理论的中药质量标志物研究策略 [J]. 中草药, 2019, 50(19): 4589-4594.

[19] Zhang J, Wang D N, Zhang X Y,. Application of “spider-web” mode in discovery and identification of Q-markers from Xuefu Zhuyu capsule [J]., 2020, 77: 153273.

[20] 唐于平, 尚尔鑫, 陈艳琰, 等. 中药质量标志物分级辨识与传递变化规律研究思路与方法 [J]. 中国中药杂志, 2019, 44(14): 3116-3122.

[21] 白钢, 侯媛媛, 丁国钰, 等. 基于中药质量标志物构建中药材品质的近红外智能评价体系 [J]. 药学学报, 2019, 54(2): 197-203.

[22] 白钢, 刘昌孝, 张铁军, 等. 基于质量综合评价指数的药材品质快速评价 [J]. 中草药, 2021, 52(2): 313-320.

[23] 张铁军, 王杰, 陈常青, 等. 基于中药属性和作用特点的中药质量标志物研究与质量评价路径 [J]. 中草药, 2017, 48(6): 1051-1060.

[24] Wu X, Zhang H B, Fan S S,. Quality markers based on biological activity: A new strategy for the quality control of traditional Chinese medicine [J]., 2018, 44: 103-108.

[25] 肖小河, 金城, 鄢丹, 等. 中药大质量观及实践 [J]. 中草药, 2010, 41(4): 505-508.

[26] 闫孟琳, 丁国钰, 丛龙飞, 等. 基于质量标志物的当归血管舒张功效的近红外快速评价 [J]. 中草药, 2019, 50(19): 4538-4546.

[27] 闫孟琳, 丛龙飞, 张子玥, 等. 基于质量标志物的当归抗炎功效近红外快速评价 [J]. 分析测试学报, 2020, 39(11): 1320-1326.

[28] Ding G Y, Wang Y S, Liu A N,. From chemical markers to quality markers: An integrated approach of UPLC/Q-TOF, NIRS, and chemometrics for the quality assessment of honeysuckle buds [J].2017, 7(36): 22034-22044.

[29] Ding G Y, Li B Q, Han Y Q,. A rapid integrated bioactivity evaluation system based on near-infrared spectroscopy for quality control of[J]., 2016, 131: 391-399.

[30] Rhyu M R, Kim J H, Kim E Y.elicits both nitric oxide-dependent and calcium influx-mediated relaxation in rat aorta [J]., 2005, 46(1): 99-104.

[31] Yang S J, Li J, Chen Y,. MicroRNA-216a promotes M1 macrophages polarization and atherosclerosis progression by activating telomerase via the Smad3/NF-κB pathway [J].,019, 1865(7): 1772-1781.

[32] Lei W, Shen F K, Chang N W,. Chemical proteomics reveals ligustilide targets SMAD3, inhibiting collagen synthesis in aortic endothelial cells [J].2021, 32(1): 190-193.

[33] 王立霞, 王枫, 陈欣, 等. 阿魏酸钠的心脑血管药理作用研究进展 [J]. 中草药, 2019, 50(3): 772-777.

[34] 白钢, 丁国钰, 侯媛媛, 等. 引进近红外技术用于中药材品质的快速评价 [J]. 中国中药杂志, 2016, 41(19): 3501-3505.

Rapid and integrated evaluation of Chinese medicinal materials quality based on “dose-effect conversion” of quality markers (Q-Marker)

BAI Gang1, TIAN Lu1, CONG Long-fei1, LU Yu-jie1, ZHANG Kai-xue2, JIANG Min1, HOU Yuan-yuan1, YANG Zhi-gang2, ZHANG Tie-jun3, LIU Chang-xiao3

1. Tianjin Key Laboratory of Molecular Drug Research, College of Pharmacy, Nankai University, Tianjin 300353, China 2. School of Pharmacy, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China 3. Tianjin Key Laboratory of Quality Marker of Traditional Chinese Medicine, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin 300462, China

quality markers; dose-effect conversion; quality comprehensive evaluation index factor; scientific supervision;; platelet aggregation; nitricoxide; anti-inflammation; anti-fibrosis; NF-κB; Smad3; ferulic acid; chlorogenic acid; senkyunolide I; levistilide A;-ligustilide

R283.6

A

0253 - 2670(2021)09 - 2527 - 07

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.09.003

2021-03-28

天津市科技援助项目(18YFYZCG00060)

白 钢,博士生导师,教授,研究方向为中药系统生物学与化学生物学。Tel: (022)23506792 E-mail: gangbai@nankai.edu.cn

刘昌孝,中国工程院院士。Tel: (022)23006860 E-mail: liuchangxiao@163.com

[责任编辑 郑礼胜]