源古求变呈新貌

撰文=王界山

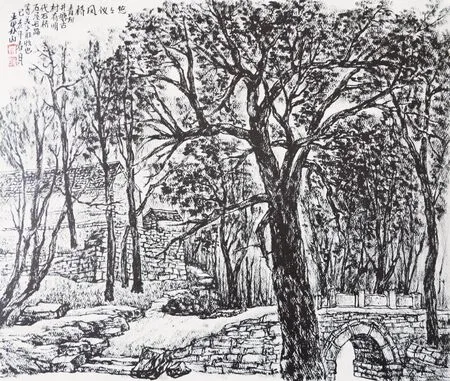

王界山《悠悠仪凤桥》45×65cm 焦墨 2019 年作

思考与回顾焦墨画的历史演进及探源过程,是思辨与实践焦墨画创作的方向。对于焦墨绘画的起源,我认为应从上古时代的中华文明史谈起。对于“上古时代”,世界各地的时间定义不尽相同,而中国人则从夏朝往前推论和定性。《易·系辞》曰:“‘《易》之兴,其于中古乎?’然则伏羲为上古,文王为中古,孔子为下古。”诚然,中国对于三古的论断也不完全一致,如《礼记·礼运》中论述为:“始诸饮食。”唐孔颖达疏:“伏羲为上古,神农为中古,五帝为下古。”

对于焦墨绘画而言,史前出土的彩陶,其墨色的纹样,是用一些矿物质颜料,经过烧制后所发生的化学变化,呈现出类似于墨色的黝黑线条,单纯而鲜明的色相,给人一种强烈的视觉冲击。它直接性和单纯性的形象表达,比如各类花纹:水草纹、水波纹、蛙纹、鱼纹和鸟纹的图案,能够高度概括艺术审美价值和精神指向。它运用简约、粗犷、质朴、夸张的黑色线条,传递出上古时期祖先们对美好事物的感知与丰富的想象,体现出黑白线条的苍厚、古拙、纯净、大方之美。契合了后来老子在《道德经》中指出的“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”的理论体系。老子对于宇宙之中的一切发生认定为:“道”可产生混沌的“气”,这种气可分为阴阳二气,阴阳二气相交而形成一种适匀的状态,万物则在这种互相激荡而成新的和谐中共存。焦墨画就是在黑与白的对比与交织中,表现出负阴抱阳的阴阳二气,生发出宇宙本体的生命艺术常青树。由此,我们说任何艺术的产生,都离不开历史文化的背景,焦墨绘画是上古时代,人们在劳动实践中发现和运用的一种艺术表现形式。

五代 巨然 《雪图》绢本 设色 103.6×52.5cm 台北故宫博物院藏

左图:战国 人物御龙帛画 37.5×28cm 湖南省博物馆藏

右图:清 程邃《深竹幽居图》纸本 43.6×66.4cm 安徽博物馆藏

诚然,在夏、商、西周时期,多为青铜器和玉石的雕刻留传于世,而绘画遗物几乎少见。河南洛阳东郊殷人古墓中出土的画幔残片,是古人的手绘作品,其图案将黑、白、黄、红四种颜色运用其中,极其协调自然。而安阳殷墟出土的壁画残片,则是在画面中将黑色的圆点与红色的曲线交融汇聚,其线条率意粗犷,艺术感染力强悍。夏商时代出现的绘画,足以说明祖先对于黑色的重视,且自如地运用发挥。

普及于绘画作品的墨色运用,是春秋战国时期。在各种帛和绢上,运用一种黑线或黑色勾勒轮廓后再将色彩平涂填充,这种方法延续于中唐时期。在厚葬之风盛行的秦汉时期,无论是帝王将相还是富豪大户,均在棺椁或画像石及画像砖上,施以黑漆绘制的图案,包括出殡时所撑的铭旌画幡。

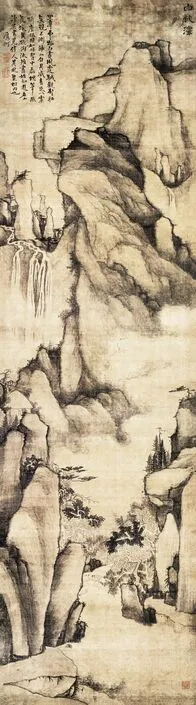

追根溯源,从历史遗迹中发现,远古时期,焦墨画初现端倪。魏晋南北朝和隋唐的山水画中,墨线呈现出“空勾无皴”的线性勾勒,运笔已有提按转折及阴阳变化的虚实关系。成熟于五代、宋朝的焦墨山水画,已是群雄列阵、墨色生辉。如南宋李唐的山水画《万壑松风图》,几乎全部运用焦墨作画,将山石、树木等塑造出一种厚重朴茂、坚硬劲挺的整体苍茫宏阔之美,正气、大气溢于画外,令人仰叹……与此同时,山水画家马远、夏圭的作品,亦是将焦墨为主导的山水画表现得十分完美。

元代绘画中的重墨、湿墨依然可见,时至清代的程邃则是运用枯笔、枯墨,行笔时如篆刻之刀法,凝涩缓重、古穆生拙,在一种似写似擦、劲峭生涩的用笔过程中,营造出古树沉郁、山石寂寥的超凡境界。

元、明时期的山水画,由于有一批文人士大夫崇尚中庸柔和与淡雅空灵的审美意趣,笔墨开始简约与重“意”忘“形”。传统的儒、道、释精神诉求开始占据上风,多是选择简淡的笔墨语言,表现出“虚空”的意象之美,而焦墨画家和其作品已成为少数的另类。如元代的王蒙就是特立独行的焦墨坚守者与开拓者,他注重以渴笔淡墨勾勒山谷与树木,而后用焦墨干笔皴擦,再用秃笔蘸焦墨点苔,在繁茂的画面里呈现出郁郁浑厚、苍茫老辣的自然之美。王蒙在枯笔的运用中,其笔墨技法取得卓尔不群的成就。

技法成熟和完备的清代焦墨山水画是艺术发展过程中的重要里程碑。流派繁多、人物林立的清代焦墨画坛,其重要代表人物当属程邃。程邃所运用的枯笔和元代画中的枯笔已不相同。元代绘画中的重墨、湿墨依然可见,时至清代的程邃则是运用枯笔、枯墨,行笔时如篆刻之刀法,凝涩缓重、古穆生拙,在一种似写似擦、劲峭生涩的用笔过程中,营造出古树沉郁、山石寂寥的超凡境界。后人有评价程邃的画“篆籀分隶,苍然溢于腕下”。程邃不仅画法独步天下,艺术个性迥异,而且在隶书上的成就也非同一般,对后世的郑燮、何绍基都有着启迪和影响。他用书与画的成功实践证明了自古名士所强调的书画同源之大理。

左图:清 戴本孝《苍松劲节图》纸本 60.1×131.6cm 安徽博物馆藏

右图:清 戴本孝《白龙潭图》189×54cm 安徽博物馆藏

黄宾虹在渴笔山水画中将两种不同的自然美感,有机地统一融合为一体,完美地表现出『干裂秋风、润含春雨』的艺术之境。在他的画中消除了因为焦墨用笔带来的浮躁与火气的问题,真正达到了随心所欲、游刃有余的艺术境界。

除此之外,清代的戴本孝、髡残等同样为焦墨画的发展做出了重要贡献。近代的黄宾虹大师不仅诗文书画登峰造极,而且在焦墨绘画中,同样别开新面、独树一帜。黄宾虹在渴笔山水画中将两种不同的自然美感,有机地统一融合为一体,完美地表现出“干裂秋风、润含春雨”的艺术之境。在他的画中消除了因为焦墨用笔带来的浮躁与火气的问题,真正达到了随心所欲、游刃有余的艺术境界。现代焦墨大家张仃先生,尤其崇尚和心摹手追于程邃的焦墨画,从中受益良多。

清 髡残《山水册页》

黄宾虹《松雪诗意图》立轴纸本 112×37cm 1920年作

张仃 《银都华盖图》 68.8×136.8cm

焦墨山水画自古传承与发展,走到了今天,我个人认为有五点值得引起大家的关注与重视:

一、随着人们审美需求的不断提高,单一描摹古人的某家某派已经显得艺术口味贫乏,这种审美的疲劳导致许多有识之士开始转向既要有传统的继承性,又要有当代创新与开拓的多元性发展新貌,即在这种开拓与创新中,包含了对于造型的当代理念,如不再满足于逸笔草草,只讲究笔墨功夫或是千篇一律的空范造型,而是更加注重“应物象形”。《史记·太史公自序》早已有云:“与时迁移,应物变化。”“应物”是指人对相应的客观事物所采取的应答和应对态度,对于画家而言,“应物”就是要刻画好对象的形态外貌,诚然,今人依然需要坚持中国画所特具的意象表现,始于形而高于形,最后达到主观的升华,但前提是首先将客观的造型特征敏锐地捕捉和表现出来。而古人过多地讲笔笔有来历,陈陈相因,所以有时会忽略了大自然的真实美感和地域特征和精神属性,甚至还有人停留在只强调笔墨功夫、忘却眼前实景的误区。几十年学一个古人不发展,甘当垫脚石或拾人牙慧,将“搜尽奇峰打草稿”和“笔墨当随时代”抛掷到了脑后,只能导致停滞不前。由此,需要鲜明地指出,继承不是因袭,尊古不是复古,发展与创新不是割断历史或无源之水、无根之木。我们在发展的征程上需要广纳博收,有容乃大。

二、“古为今用,洋为中用”,是指无论是我国古代的还是国外传来的,只要是有价值的、有用的文化精华,都可以拿来为我所用。丰富的营养是成长、壮大自我的必要条件。今天的从艺者不应该是固执己见的愚钝者,仅仅靠临摹一两家古人的笔墨是远远不够的。如果说黄宾虹因其广泛的艺术修养所形成的笔墨艺术语言是文人山水画的一座高峰。今人在学习他的艺术时也只能学习他的某些技法和治学之道。倘若一味地描摹和翻版,只能导致艺术雷同和倒退。

三、以李可染先生的艺术创新为例,他在不失中国画灵魂的前提下,大胆地将西方绘画中的光影、体积、透视、现代构成等介入自己的绘画中,形成了独立的艺术面貌,成就了自己在二十世纪来承上启下、继往开来的里程碑式重要艺术人物。他的成功值得我们见贤思齐,奋起直追。

王界山《鹅湖书院古风在》焦墨 65×45cm 2019 年作

今天的焦墨画是否应该借鉴和学习西方绘画中的诸多元素,想必大家定会找出答案,且做到知行合一。在焦墨艺术的探索与创新中,无论是表现形式还是表现技法以及各种材料的运用,都应该做出各种尝试和不懈努力。

四、从近现代的石鲁、赵望云、傅抱石、李可染、关山月、黎雄才、何海霞、亚明、白雪石等山水画家的成功实践表明,师法自然,长期写生,“搜尽奇峰打草稿”成就了他们的一座座艺术高峰。自我封闭式地躲在画室难以在画中体现出千山万壑的大千气象。

唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”的艺术创作理论。“造化”即大自然,“心源”即作者的内心感悟。只有从客观的体悟中才能生发出内心的主观提升之精神。当然,像黄宾虹、张大千、陆俨少这种主观精神居多的画家,虽少于长期的现场写生,但他们并不缺少深入真山真水的游历和目识心记,以一种超然的敏悟能力去绘就一幅幅源于自然的完美图卷。

五、焦墨画是中国画领域中以干渴浓墨为主的笔墨表现形式,它是更加纯化和凝炼的一种高度概括的特殊形式,决定笔法为主导的鲜明性和强悍的视觉冲击力。在坚守这种特殊笔法的基础之上,我们还应强化以线条造型之后的塑造感,及更加深度叠加笔墨,将山形的体积感和分量感呈现出来,注重归纳梳理山石、树木、河流的重新排列穿插组合,运用构成之法,使之源于自然的画面更具有现代感和时代风范。与此同时,在实景中延伸云雾或水气的意象表现,将干裂秋风、润含春雨般的虚实关系发挥得更加淋漓尽致。诚然,书法用笔是笔墨运用时不可或缺的重要法则,而黑白灰、疏与密的节奏感恰恰给人以情绪起伏变化的音乐旋律之美,刚柔并济是虚实对比中的相生之功。未来的焦墨画创作必将是玄素元真,风格迥异且美妙无穷的画作迭出,无愧于时代,腴润于世人,丰富于艺坛。