中国国家博物馆藏北凉以来写经残卷(墨迹本)

杨军

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典——中国国家博物馆馆藏法帖书系》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了第一辑、第二辑、第三辑法帖的部分内容,受到读者的欢迎。现前三辑已介绍完毕,从2020年第八期开始,本刊继续刊登该书系第四辑和第五辑的内容,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

西晋永安元年(304),在司马颖部下任北部单于的匈奴贵族刘渊自称汉王,永嘉二年(308)正式称帝,国号为汉,史称“成汉”,北方出现了此起彼伏的割据局面。“永嘉之乱”后,西晋亡,西晋宗室司马睿南渡后建立东晋政权,北方则进入了“五胡十六国”时代。北魏史学家崔鸿《十六国春秋》记载了这十六国政权的历史,这十六国包括成汉、前赵、后赵、夏、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、前凉、后凉、南凉、北凉与西凉。

两汉之际,佛教传入中国;至南北朝时期,佛教迅速发展。北方“十六国时期”,政权的更迭与战乱的频繁使“人力凋残,百姓愁悴”(《晋书·卷八十七》),佛教的发展有了着力点,逐渐呈现繁盛的景象。《魏书·卷一百一十四》称河西“凉州自张轨后,世信佛教,敦煌地接西域,道俗交得。其旧式村坞相属,多有塔寺。太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣”。

凉州为河西地区的政治文化中心,魏晋之时已是佛教圣地,汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》称“凉州在晋末为禅法最盛之地”。凉州先后由前凉、后凉、南凉、北凉、西凉执掌,其中以北凉佛事最盛,“沮渠蒙逊在凉州,亦好佛法”(《魏书·卷一百一十四》)。北凉佛道兴盛,主要表现在以下几方面:

第一,译经事业发达。北凉的译经事业仅次于十六国时期的后秦,《开元释教录·卷四》载“北涼沮渠氏,初都张掖,后徙姑臧,自蒙逊永安元年辛丑,至茂虔承和七年己卯,几经二主三十九年,缁素九人所出经律论等,并新旧集失译诸经,总八十二部,合三百一十一卷”。北凉都城姑臧,中原及西域高僧众多,史上较为著名的有昙无谶、沮渠京声、浮陀跋摩、道泰、法盛等,其中昙无谶译经最为著名。昙无谶,北凉王沮渠蒙逊以“国师”之礼优待之。《魏书·释老志》载“沮渠蒙逊在凉州,亦好佛法,有罽宾沙门昙摩(无)谶,习诸经论,于姑臧与沙门智嵩等译《涅槃》诸经十余部,又晓术数、禁咒,历言他国要危,多所中验。蒙逊每以国事咨之”。智升《开元释教录》刊定昙无谶所译佛典共十九部,包括《出三藏记集》所载昙无谶译《大般涅槃经》《金光明经》等十部佛典、《历代三宝纪》所载昙无谶译《楞伽经》等八部佛典及智升所列一部。

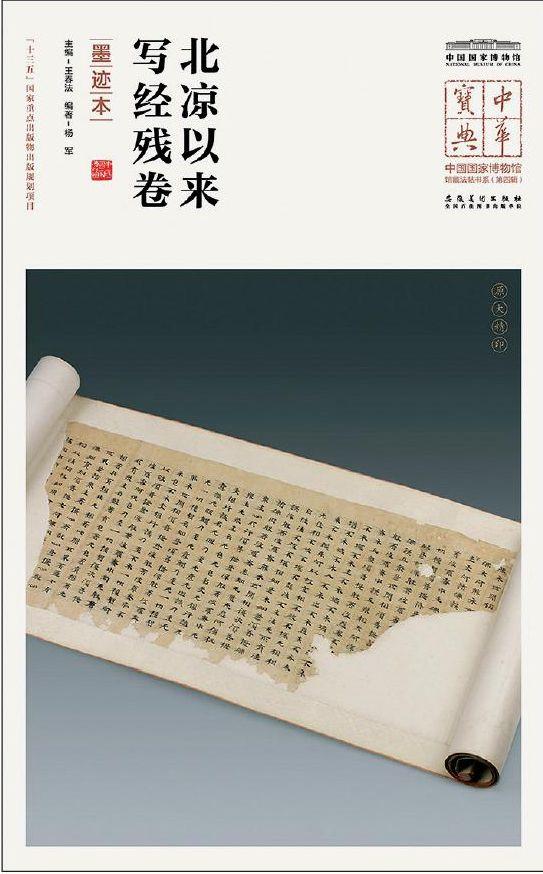

中国国家博物馆藏《北凉以来写经残卷》(墨迹本)外观

第二,大量开凿石窟。北凉开凿石窟,规模盛大,今所存武威天梯山石窟、敦煌莫高窟、安西榆林窟等都有北凉时期所开石窟与所造佛像。道宣《集神州三宝感通录》有言:“凉州石崖瑞像者,昔沮渠蒙逊以晋安帝隆安元年,据有凉土三十余载,陇西五凉,斯最久盛。专崇福业,以国城寺塔终非云固,古来帝宫终逢煨烬,若依立之,效尤斯及。又用金宝终被毁盗。乃顾眄山宇,可以终天。于州南百里,连崖绵亘,东西不测,就而斫窟,安设尊仪,或石或塑,千变万化。”此“州南百里”,而“斫窟”便是今甘肃武威的天梯山石窟。

第三,建寺造塔。史载北凉王沮渠蒙逊曾经在山寺为其母造丈六石像。殷光明所著《北凉石塔研究》收集了现存的北凉石塔共十四座,包括马德惠塔(承阳二年,426)、高善穆塔(承玄元年,428)、索阿后塔(缘禾四年,435)、程段儿塔(太缘二年,436)等。公元439年,北凉为北魏所灭,北凉残部西迁。公元442年,沮渠无讳带领北凉残部占领高昌,仍号“凉”,时有“大凉”用语。公元444年夏,沮渠无讳病死,其弟沮渠安周代立。公元460年,柔然并高昌,蠕蠕以阚伯周为高昌王,沮渠氏政权正式结束。北凉残部退居高昌时,佛教仍然盛行,最为有力的物证是《沮渠安周造寺功德碑》的发现。

中国国家博物馆藏《北凉以来写经残卷》(墨迹本)

北凉前期与后期都如此重视佛教,从国家层面上优待中原、西域高僧,令其翻译佛典、传播佛教,所译佛典众多,可知当时抄写的经卷亦不在少数。《中国古代写本识语集录》中收录吐鲁番出土的北凉时期的写经有《贤劫千佛品经》(神玺三年,399)、《正法华经》(神玺三年,399)、《优婆塞戒》(玄始十六年,427)、《金光明经》(承玄三年,430)、《大方等无想大云经》(缘禾三年,434)、《持世经》(承平七年,449)、《佛说菩萨藏经》(承平十五年,457)、《十住论》(沮渠安周写,北凉后期)和《华严经》(沮渠安周供养,北凉后期)九种。北凉前后期大量译经和写经活动的存在,使得写经制度初具规模,尤其是在北凉高昌郡时期的写经题记已列具写经用纸、写经时间、供养人、写经目的、写经人、一校、二校等七部分内容。《持世经》题记:“岁在己丑,凉王大沮渠安周所供养经。吴客丹阳郡张然祖写。用纸廿六枚。”《佛说菩萨藏经》题记:“廿六纸半。一校竟。大凉王大沮渠安周所供养经。承平十五年,岁在丁酉。书吏臣樊海写。法师第一校。法师第二校。祠主道(下缺)。”《十住论》题记:“凉王大沮渠安周所写(下缺)。愿一切众生,深解实相,悟无生忍。用纸廿三张。”《华严经》题记:“大且(沮)渠安周所供养经。廿纸。”(《中国古代写本识语集录》)从以上题记可见,北凉宫廷的写经活动已经有一定的秩序和规模:首先,挑选合适的写经人写经,如书吏等,信仰佛教的王族亦亲自参与写经;其次,写经人在合适的时间写经,使用统一的纸张及格式;再次,经文写毕,由一位或两位法师进行校对;最后,再由祠主审定。此处我们需要注意:第一,写经人与宫廷的关系。以上四件写经,写经人为沮渠安周本人、其臣子书吏樊海和吴客丹阳郡张然祖。《妙法莲华经》中所说“是故智者,应当一心自书,若使人书,受持、读诵,正忆念,如说修行”,沮渠安周本人即是佛徒中的“智者”,其本身作为供养人,又是写经人,亦使人书写。其中使人书写,以其臣书吏樊海书写,以入北之南人吴客丹阳郡张然祖书写。“书吏”一词在《僧祜录》中出现,其卷十四《昙无谶传》载:“道场寺慧观欲重求(《涅槃经》)后品,以高昌沙门道普常游国外,善能胡书,解六国语。宋元嘉中,启文帝资遣道普将书吏使人,西行寻经……”此处书吏为刘宋文帝所派遣,属于宫廷所派,即书吏是属于宫廷专职派遣跟随高昌沙门道普西行寻经、写经者。所以,虽然现有的四件北凉王沮渠安周供养写经只有一个书吏樊海,但很有可能当时有一批书吏为其兴佛造寺、供养佛经的活动写经,而这些书吏也就成为第一批专门的宫廷写经群体。北凉沮渠安周的宫廷写经活动,对麴氏高昌、北魏及隋唐时期的佛教写经活动产生了深远的影响。北魏孝昌元年(525),元荣出任瓜州刺史,管理敦煌一带,后被封为东阳王,在管理敦煌十几年间大兴佛教,写经活动是元荣很重视的信仰活动。从现存北魏永平至延昌年间的经卷看,北魏永平四年(511)至延昌三年(514),在敦煌出现了以令狐崇哲为典经帅令与以曹法寿、令狐礼泰、张阿胜、刘广周、马天安、张显昌、张干护等为官经生的宫廷写经组织。麴氏高昌的宫廷写经活动更是延续北凉时期的写经制度,最为典型的是写于高昌延寿十四年(637)五月三日的《维摩诘经卷下》题记:“经生令狐善欢写,曹法师法慧校,法华斋主大僧平事沙门法焕定。延寿十四年岁次丁酉五月三日,清信女稽首归命……重沾法润,为写斯经。冀以日近归依,朝夕诵念。以斯微福,持奉父王,愿圣体休和,所求如意。先亡久远,同气连枝,见佛闻法,往生净土。增太妃之余苄,益王妃之光华。世子诸公,惟延惟寿。寇贼退散,疫厉消亡。百姓被煦育之慈,苍生蒙荣润之乐。合灵抱识有气之伦,等出苦源,同升妙果。”隋唐宫廷写经制度则在此基础上日渐完备,写经题记亦日渐繁复。

中国国家博物馆藏《北凉以来写经残卷》,正出土于吐鲁番。这件残卷共有五段写经残卷、三段题跋。卷轴有楷书题签“《北凉以来写经残卷》,出吐鲁番,素文珍藏”,下有“宜记”二字及“宝炜”印识。此处“素文”是梁素文,本名梁玉书,字素文,奉天(今沈阳)人。清末宣统元年(1909),梁玉书奉使监理新疆财政,好收藏敦煌吐鲁番出土文献。从题签来看,本卷最先为梁玉书收藏。“宝炜”印是潢川吴宜常的姓名印,“宜记”二字即为吴宜常所书。吴宜常,名宝炜,字宜常,河南潢川(亦称光州)人。1930年,吴宜常任中央考古委员会委员,好收藏金石及敦煌吐鲁番出土文献。中国国家博物馆藏《北凉以来写经残卷》先由梁玉书收藏,后由吴宜常购得,1964年由吴宜常后人转售于中国国家博物馆(当时称中国历史博物馆)。此卷卷尾三段题跋的最末一段跋文即为吴宜常所写。《北凉以来写经残卷》中的五段内容分别为《摩诃般若波罗蜜经》卷第十六佛母品第四十八,《摩诃般若波罗蜜经》卷第十三随喜品第三十九,《十诵律》卷第四十一明杂法第五、第六,《金刚经》卷第十八、十九品法界通化分,《大智度论》释摩诃萨品第十三。《摩诃般若波罗蜜经》由后秦鸠摩罗什于弘始五至六年(403—404)在长安译出。《十诵律》由后秦弗若多罗、鸠摩罗什合译,时间在弘始六至七年(404—405)。《金刚经》有众多译本,以鸠摩罗什译本最早,且流传最广。本残卷中的第四段即是鸠摩罗什译本,亦在后秦时期译出。《大智度论》由鸠摩罗什于后秦弘始四年至七年(402—405)在长安逍遥园译出。《北凉以来写经残卷》卷尾三段跋文分别由陈鹏、翁廉与吴宜常跋。卷尾题跋处有“漱玉”“九抟”“铜有喜”“宝炜”四方印鉴。

《北凉以来写经残卷》共五段,每一段残页书风不一。第一段,残三十一行,行十七字。该段横画一律笔露锋,尖锐而劲挺,末端加重下顿或常有上扬之势,中间行笔常微微弯曲。撇画皆下笔铺毫,渐提笔上扬,形成有一定规律的弧势,开张而外拓。字形扁方,呈上窄下宽的梯形状。字体在隶楷之间,横画与捺画往往较长,捺笔的波磔之势较为显著。此段残卷的书写风格属典型的“北凉体”,而起笔略有变化。第二段,残三十二行,行二十字。该段横画下笔顿按或露锋入笔,笔画中段多是曲笔,收笔重顿;竖画多顿按而行,短促者往往见“曲头竖”用笔;撇画亦顿按作点而行,呈开张之势;捺画收笔重按成点状,使转圆润。字形多扁方,上窄下宽。该段用笔常常见行书的牵丝映带,笔画之间的连接呼应较为强烈,似受南朝妍美书风的影响。在用字上,该段多有饰笔,卷中“是”“堕”“在”“足”“礼”等字皆有饰笔。字体除极具行书特质外,其隶书波磔之势含蓄而意足。从该卷书风来看,书写时间应在北凉时期。第三段,残二十九行,行二十一至二十七字不等,有界格。该段中字与字之间的连接较为显著,连接方式开始变得复杂,似受南朝书风的影响。相对扁方为主的前两段写经,此段字形已是以长方为主,形态多变。因此形态更为复杂,字与字之间的连接也多样化,使得整件写经残页呈现一种很强烈的视觉感,几乎每一行都呈现出向右下角方向运动的趋势。该段的波磔之笔锐减,省简书写成为最为重要的用笔方式,出现大量草书书写,介乎章草与今草之间。整篇书写轻松明快,变化多端,朴茂而有妍美之质。从该卷书风来看,书写时间当在北凉后期至高昌王国早期。第四段,残二十一行,行十六字,有界格。该段用笔与前三段大有不同,波磔之笔已完全消失,提按顿挫之势充溢着每个笔画的书写,深受北魏洛阳皇族元氏墓志的影响。但或是因为写此卷的抄经人在书写技巧方面还不够纯熟,所以在吸收与消化北魏元氏墓志的用笔技巧上还显得稚嫩些。在书写同一字上,该段有明显的变化意识,如第二行第一字“可”与第七字“可”则以竖钩与悬针竖来产生变化,第四行第五字“缘”与第五行第三字“缘”以左部件“丝”的不同写法来产生变化,第五行第五字“福”与第六行第五字“福”以右部件“口”“田”的连接与否来产生变化等。该段出现不少饰笔、夺笔、衍笔,如卷中凡“足”字皆饰笔,凡“身”“即”二字皆衍笔,第二行“意”字夺最后两点等。此处第二行“意”字夺笔非避讳书写,因在本卷第七行中亦有“意”字而无夺笔。该段已是楷书用笔,稍有行书笔意,字形以扁宽为多。或因抄经人在书写技巧上還不够纯熟,该段中的撇画较多,势尽而利落,最典型的是第三行的“界”字与第四行的“乡”字中的撇画。该段中的捺笔在行笔的末端都有一个平拖的书写方式,从而使捺画分成两段式的书写,这是“魏碑体”较为成熟的用笔方式。结字斜画紧结,风格峻拔而可爱。该段或是北魏时期的写经,由僧人或佛教信众携至高昌地区而留存。第五段,残二十三行,行十八字,有界格。该段已经完全是楷书用笔,结字有隋碑“平画宽结”的意味,体态多方。横画劲挺,书写往往甚长。竖画用笔多外拓,宽博而有质,使转圆多方少,有行书笔意。从书风来看,或是麴氏高昌王国时期的民间写经。

该残卷前两段属于典型的“北凉体”。所谓“北凉体”,由北京故宫博物院施安昌先生提出,他认为“北凉体”是十六国时期在凉州地区流行的一种隶楷之间的书体。施安昌在其《“北凉体”析——采讨书法的地方体》一文中总结,“北凉体”的形式特征为“字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,往往有一横或者撇、捺一笔甚长。竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横笔,起笔出锋下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或者上曲的波势,或两头上翘形式。碑板上尤为突出,可谓‘犀利如刀,强劲如弓。点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格”。前两段虽是典型的“北凉体”,然亦有些小异之处。第一段的横画入笔多露锋直走,第二段则多行书用笔。第三至第五段的书法风格,与晋唐时期吐鲁番地区以外的政权——南朝、北魏及隋朝写经书风有着不可忽略的联系。事实上,晋唐时期的吐鲁番地方割据政权在北凉后期的沮渠无讳即遣使南朝,曾有交通往来;马氏与麴氏高昌王国时期,皆曾与北魏交好,遣使十余次;麴氏高昌王国后期,亦十余次遣使入隋,隋大业五年(609),麴文泰在东都洛阳为质子。晋唐时期的吐鲁番地区地方割据政权与当时其他中原、南方政权的频繁交流,使民间僧俗的往来更加便捷,而作为佛教盛行的吐鲁番地区,其写经书风也就容易出现多样化。

约稿、责编:金前文、史春霖