湖北鹤峰走马坪地区大塘坡式锰矿找矿模型探讨

李江力,孙 腾,郭宁宁,袁 航,胡太平,李志刚

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

湖北省锰矿找矿工作始于20世纪60年代,不少地勘单位先后在全省范围内开展了不同程度的锰矿调查评价和勘查工作。湖北省锰矿成因类型主要为沉积型、风化壳型和沉积—变质型[1],其中沉积型锰矿分布于扬子地块,赋矿层位主要有南华系大塘坡组(Nh2d)和奥陶系牯牛潭组(O2g),分别以古城锰矿和小观山锰矿为代表;风化壳型锰矿主要分布于嘉鱼、大冶、阳新等地,赋存于第四系中更新统善溪窑组(Qp2s),其原生锰矿的主要含矿岩系为二叠系栖霞组(P2q)和茅口组(P2m),以金鸡山锰矿为代表;沉积—变质型锰矿则分布于秦岭大别造山带内,赋矿层位为震旦系陡山沱组(Z1d),以团山沟锰矿为代表。上述矿床中仅古城锰矿为中型,其余矿床均为小型。近年来,中国地质调查局、湖北省地质勘查基金管理中心相继在鄂西地区开展了大量的锰矿勘查工作,发现了鹤峰走马坪锰矿、长阳跑马锰矿。不少学者认为在鄂西地区发育神农架、长阳、鹤峰3个断陷盆地及6个次级含锰岩系凹陷聚集区[2-3],提出同沉积断裂与断陷盆地的存在是形成锰矿的必要因素。

前人对鄂西地区“大塘坡式”锰矿地质特征、沉积环境、地球化学特征及矿床成因等进行了不同层次的研究,但缺乏对走马坪地区锰矿成矿系统的综合研究。本文在前人工作成果的基础上,总结走马坪地区锰矿找矿成果,建立鄂西走马坪地区锰矿找矿模型,以期指导区域找矿工作。

1 成矿地质背景

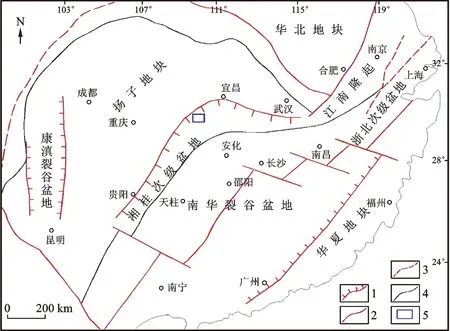

新元古代开始,Rodinia超大陆发生了全球性的大陆裂谷作用,在全球范围内形成了大量的新元古代裂谷盆地[4-6]。与全球性新元古代古构造活动相对应,扬子地块与华夏地块经历了华南地区发生的四堡运动,造成了板块碰撞拼合,之后发生裂解拉张,在扬子地块东南被动边缘形成了南华裂谷盆地[7]。研究区即处于扬子地块被动边缘的南华裂谷盆地之湘桂次级裂谷盆地北缘(图1)。

图1 研究区大地构造位置(据参考文献[4]修改)Fig.1 Tectonic position of the study area1.控制盆地生长发育的主裂谷系断裂;2.深大断裂带;3.克拉通内次级盆地支裂谷系断裂;4.地块边界;5.研究区。

扬子地块东南缘在南华纪处于拉张断陷环境,沿黔东—湘西—鄂西形成北东向的堑—垒式相间的海相盆地[5]。南华纪大塘坡期为间冰期,气温升高,冰川消融,海平面升高,鄂中古陆边缘外围依次形成滨岸带、浅海陆棚沉积[8]。浅海陆棚带位于恩施、鹤峰、长阳及崇阳、通山一带。含锰岩系由一套黑色含锰泥岩、炭质页岩、含炭粉砂质泥岩、粉砂质粘土岩、含锰质条带粉砂质粘土岩及锰层组成,炭质页岩、泥岩与锰质层三种呈稳定型的沉积韵律,发育水平层理,为浅海陆棚盆地相沉积。

鄂西鹤峰地区走马坪锰矿与长阳地区古城锰矿均位于湘桂次级裂谷盆地之武陵次级裂谷盆地内,二者具有相似的构造背景和成矿环境,均发育南华系间冰期大塘坡组含锰岩系[9-12]。走马坪地区含锰岩系特征表现出海相沉积盆地成因。区域古断裂构造控制了次级裂谷盆地的形成,鄂西地区南华系沉积期主要建立在次级裂谷盆地之上[13-18]。

1.1 地层

区内地层主要出露南华系莲沱组(Nh1l)、古城组(Nh2g)、大塘坡组(Nh2d)和南沱组(Nh3n)(图2)。

图2 研究区地质简图Fig.2 Geological map of the study area1.南沱组;2.大塘坡组;3.古城组;4.莲沱组;5.大药姑组;6.锰矿(化)体;7.整合界线;8.平行不整合界线;9.角度不整合界线;10.逆断裂;11.压性断裂;12.不明性质断裂;13.层理产状;14.板理产状。

莲沱组:下部多为灰绿色、紫红色薄—中层状泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩,夹浅灰色、灰色中—厚层状长石石英砂岩和少量粉砂质泥岩、粉砂质页岩,局部含砾;中部为浅灰、灰绿色、紫红色中—厚层状含砾长石石英砂岩、长石石英细砂岩、长英质硬砂岩夹泥质粉砂质;上部为灰、灰绿色、紫红色中—厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩、长石石英砂细—粗砂岩。与下伏青白口系大药姑组(Qbd)呈角度不整合。

古城组:浅灰绿色、灰褐色含砾砂岩、含砾泥质砂岩。与下伏莲沱组呈平行不整合接触。

大塘坡组:灰黄色、灰色薄—中层状粉砂质泥岩或泥质粉砂岩、灰黑色含炭质页岩、黑褐色含锰炭质泥岩夹灰岩、含砾砂岩透镜体。与下伏古城组呈整合接触关系。

南沱组:下部为灰黄色、紫红色含砾泥质粉砂岩,中部为暗灰、黄灰色块状含砾不等粒砂岩,上部为灰黄色、砖红色含砾砂岩、含砾砂质泥岩,局部夹少量含炭质泥岩。与下伏大塘坡组呈平行不整合接触关系。

1.2 构造

研究区主体构造线呈NE向,由一系列隔挡式或隔槽式褶皱及走向断裂构成基本构造格架。南华系主要出露于走马坪—东山峰背斜核部。区内规模较大的断裂主要为NE向的孟家沟—青官渡断裂(F1)和碑垭—自生桥断裂(F2)。孟家沟—青官渡断裂具有早期压性、中期压扭性、晚期压扭性特征。该断裂经历多期活动,早期见碎斑岩,砾石呈棱形、浑圆状,成分单一,胶结物为岩石细碎物,固结成岩;中期见绿泥石化片理化带及构造透镜体,透镜体包裹早期碎斑岩,顺时针扭动;晚期见炭化页理化带,切割包裹中期绿泥石化带,反时针扭动。该断裂走向为50°~65°,断面倾向NW(局部倾向SE),倾角为60°~88°。碑垭—自生桥断裂形成早期主要在碑垭—官屋场一带表现为张性,见十余米宽的角砾岩带,角砾大小混杂,棱角明显,成分复杂,钙泥质胶结;中—后期为压扭性,发育糜棱岩化碎粒岩、碎斑岩,后期将碎粒岩、碎斑岩挤压成透镜体,在旁侧发育密集劈理,与断裂面斜交,指示断裂反时针扭动。该断裂走向为25°~70°,倾向NW或SE,倾角为38°~88°。

两断裂夹持的红罗沟一带出露的冷家溪群呈NE向单斜构造,顺层片理、劈理及褶皱较为发育,其上覆南华系,且具有时间长、延伸广、规模大等特点,表现出武陵运动古北东向断裂构造特征。

1.3 地球化学特征

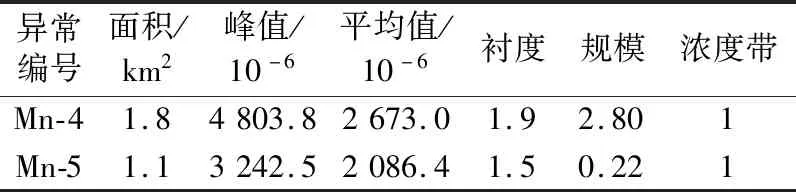

1∶5万水系沉积物测量在王家介一带圈定2处Mn异常,编号分别为Mn- 4、Mn-5,异常形态与大塘坡组展布方向基本一致,Mn异常下限为1 383×10-6,最高值为4 803.8×10-6,异常面积均较小,强度中等,浓集中心较为明显(表1、图3)。

表1 锰异常特征值表Table 1 Characteristic value table of manganese anomaly

图3 研究区Mn异常剖析图Fig.3 Analysis of Mn anomaly in the study area

2 矿床地质特征

2.1 含矿岩系及矿(化)体特征

区内含矿地层为大塘坡组,该组下部为灰色、灰黄色薄—中层状粉砂质泥岩或泥质粉砂岩夹少量含锰炭质泥岩、含砾砂岩、灰岩透镜体;中部为深灰色、灰黑色薄—中层状含锰炭质泥岩,局部夹含砾砂岩,或以含砾砂岩为主;上部为灰黄色、灰白色薄—中层状粉砂质泥岩、含凝灰质粘土岩。沿八十亩—王家介—曹家湾—二等上一线,岩性发育较为齐全,岩性变化大,厚度变化明显,一般为0.6~13.6 m,总体为NE向展布,地层倾向SE,倾角较缓。

区内圈定2条锰矿(化)体。锰矿(化)体赋存于大塘坡组中—下部的含锰炭质泥岩中,走向为NE向,总体倾向SE(110°~150°),倾角一般为6°~19°,沿走向和倾向上呈波状起伏、断续产出。矿(化)体空间形态呈层状、似层状、透镜状。矿体底板主要为深灰色含砾砂岩或灰色、灰黄色粉砂质泥岩,顶板主要为含炭质泥岩、粉砂质泥岩,但沿走向方向岩性有变化。

Ⅰ锰矿体位于八十亩—王家介—小八十亩一带,呈层状、透镜状产出,沿走向长约3.7 km,厚度为0.17~0.89 m,平均厚度为0.55 m(局部位置顶部被风化剥蚀,未见顶),Mn品位为5.27%~29.71%。

Ⅱ锰矿化体位于曹家湾北东一带,矿化体呈层状,沿走向长约850 m,厚度为0.3~0.5 m,Mn品位为6.19%~10.88%。

2.2 矿石特征

锰矿(化)体地表的矿石矿物主要为软锰矿、硬锰矿、水锰矿、褐锰矿和少量菱锰矿;深部钻孔显示以菱锰矿为主。脉石矿物主要为石英、方解石、粘土等。菱锰矿呈褐黑色、铁黑色,具金属光泽,摸之污手,比重较大,常以团块状、蜂窝状等集合体产于泥岩中,具有隐晶质结构、炭泥质结构、粒状结构、交代环边结构。

2.3 含锰岩系岩性组合及厚度变化规律

大塘坡组和含锰岩系呈狭长带状分布,岩性、厚度变化较大(图4)。自孟家沟—八十亩一带,大塘坡组厚度为1.4~3.2 m,但地表基本不见含矿岩系,局部地段顶部风化剥蚀,岩性主要为灰黄色、灰白色薄层状粉砂质泥岩与深灰色、灰黑色含炭质泥岩呈不等厚互层,以粉砂质泥岩为主,含矿性极差。八十亩—小八十亩一带,大塘坡组和含锰岩系厚度分别为1.1~13.6 m、0~1.2 m,大塘坡组含矿性较好,含锰岩系岩性主要为含锰泥岩、含锰炭质泥岩,发育顺层石英脉和星点状、浸染状、团块状黄铁矿。以王家介一带为中心,地表出露的大塘坡组呈现出两侧厚、中间薄的特点,深灰色、灰黑色含炭粉砂质泥岩中顺层发育含铁锰质薄膜的石英脉,脉体厚度不等;沿倾向方向厚度变小,但Mn含量相对增加。在小八十亩—二等上一带,大塘坡组顶部遭受风化剥蚀,大塘坡组、含锰岩系厚度也呈现出中间厚、两侧薄的特点,含锰岩系向两侧逐渐变薄至尖灭。大塘坡组在东、西两侧岩性颗粒较中间粗,以粉砂岩、粉砂质泥岩为主。大塘坡组岩性、厚度变化特征反映区内大塘坡组东、西两侧靠近盆地边缘,中部可能为沉积盆地中心。

图4 大塘坡组北东向柱状对比图Fig.4 NE columnar correlation map of Datangpo formation

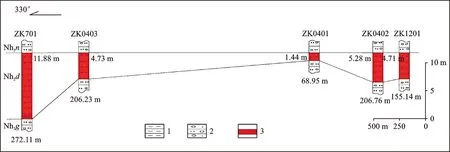

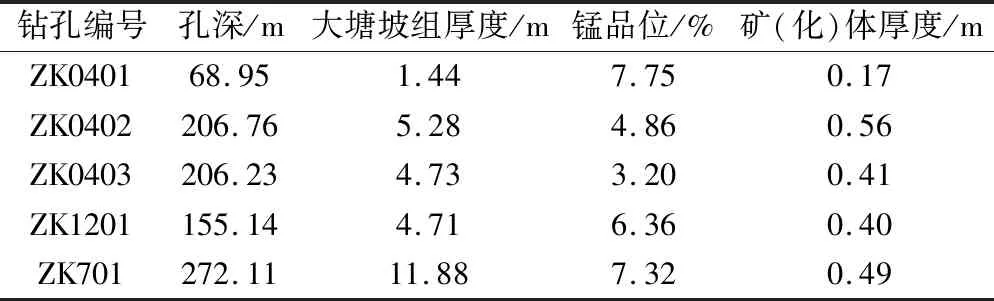

王家介—古城寨—李家桥一带施工了ZK0401、ZK0402、ZK0403、ZK1201、ZK701等钻孔,各个钻孔均揭露了大塘坡组和含锰岩系,由南东向北西,大塘坡组、含锰岩系的厚度、Mn含量均呈现出增大的趋势(表2,图5)。

图5 大塘坡组北西向柱状对比图Fig.5 NW columnar correlation of Datangpo formation1.泥岩;2.含砾砂岩;3.锰矿化层。

表2 大塘坡组北西向钻孔见矿情况统计表Table 2 Statistics of ore finding in NW drilling of Datangpo formation

通过上述分析,认为走马坪地区大塘坡组、含锰岩系和锰矿体厚度具有一定的正相关关系。大塘坡组在古城寨—李家桥一带为隐伏状态,根据含锰岩系厚度变化规律来看,在走马坪地区可能存在一个较大的沉积盆地,并表现出断陷盆地的沉积特征。

3 矿床成因

3.1 成矿环境和成矿机制分析

走马坪锰矿具有典型的“大塘坡式”锰矿成矿特征,受控于断陷盆地和大塘坡组中—下部黑色含锰岩系。曹文胜等[19]通过分析含锰岩系样品Mo、V、Ni、Cr、Co、U组成特征,认为其形成于氧化环境,表明区内含锰岩系与古城锰矿具有相似的氧化—还原沉积环境[8]。南华纪古城期末至大塘坡期,气候逐渐变暖,形成一套由下到上的缺氧—弱氧—富氧的海洋水体系统,上部的Mn2+在氧化—次氧化条件下形成氧化物和氢氧化物,通过氧化物和氢氧化物大量吸附Mo、V、Ni、Cr等元素,在水体搬运及断陷盆地底部缺氧环境下沉积,在大塘坡组成岩过程中与有机质相互作用形成菱锰矿[11,19]。

3.2 成矿物质来源

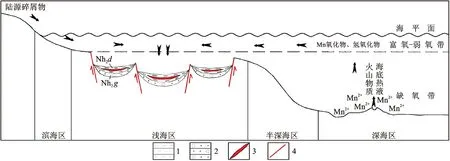

走马坪地区大地构造位置特殊,位于扬子地块被动边缘的拉张裂谷盆地,在南华纪古城期末—大塘坡期,冰川消融,海平面上升,开始由大陆冰川相沉积向海相沉积逐渐过渡,大塘坡组含锰岩系主要为海相沉积的产物,且伴随着有少量陆源碎屑物、海底热液及火山活动物质的输入[19]。

4 找矿模型

鹤峰走马坪锰矿与邻区长阳古城锰矿具有相似的区域成矿背景和成矿环境。在区域成矿地质背景、矿床地质特征、矿床成因等综合研究基础上,初步总结了走马坪地区“大塘坡式”锰矿成矿要素和找矿标志(表3),建立了断陷盆地—海相沉积型锰矿找矿模型(图6)。

表3 走马坪地区锰矿成矿要素表Table 3 Metallogenic factors and prospecting criteria of manganese deposits in Zoumaping area

图6 走马坪地区断陷盆地—海相沉积型锰矿找矿模型Fig.6 Exploration model of marine sedimentary manganese deposit in fault basin of Zoumaping area1.粉砂质泥岩;2.含砾砂岩;3.锰矿体;4.断层。

5 结论

走马坪锰矿为近年来新发现的“大塘坡式”锰矿床,赋存于大塘坡组中—下部的黑色含锰岩系中。含锰岩系的岩性组合和厚度在走向及倾向上表现出一定的规律性变化特征,指示该矿床形成于走马坪断陷盆地环境。在此基础上初步提出了走马坪地区断陷盆地—海相沉积型锰矿找矿模型。

——以滇东北德泽地区筇竹寺组为例