青藏高原湿草甸土壤氮组分对氮添加浓度的响应

魏星星, 吴江琪, 李 广*, 王海燕, 刘帅楠, 张世康, 张 娟

(1.甘肃农业大学林学院, 甘肃 兰州 730070; 2.甘肃农业大学农学院, 甘肃 兰州 730070)

湿地是地球上水陆间相互作用的独特生态系统,兼有水域与陆地景观的特性,是地球上生产力最高的生态系统之一[8]。湿地具有丰富生物多样性的同时,又给人类提供了巨大的生态功能和环境效益[9]。人类活动导致湿地生态系统氮负荷明显增加,使湿地生态系统中氮素转化过程发生诸多变化[10]。张安峰[11]发现外源氮添加促进了滨海湿地土壤有机碳的累积矿化量。张丹等[12]发现外源氮添加可以促进湿地土壤碳固定,减缓N2O排放,进而减缓全球变暖进程。

刘永万等[13]对长江源区高寒沼泽草甸研究发现外源氮素添加使沼泽草甸土壤趋向酸化、土壤有机碳及全氮含量在返青期明显下降、群落地上生物量增加。沈豪等[14]在青海高寒草甸研究发现短期高氮添加会通过抑制植物的光合能力进而降低植物地上生物量的累积。青藏高原作为全球变化敏感区和亚洲生态安全屏障[15],其湿地面积约为13.19×104km2,是中国重要的湿地分布区之一。目前对青藏高原湿草甸土壤的研究,主要集中在有机碳储量和碳密度分布[16]、土壤微生物量碳氮[17]和土壤物理特征和活性有机碳[18]的研究,而对青藏高原湿草甸土壤氮素特征的研究相对较少。本研究以甘肃省甘南藏族自治州碌曲县尕海-则岔自然保护区湿草甸土壤为研究对象,通过不同浓度的氮添加试验,探究土壤氮组分对外源氮输入响应的差异性,为深入了解外源氮输入对青藏高原湿草甸生态系统的影响机制提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于青藏高原东北边缘碌曲县境内的甘肃尕海-则岔国家级自然保护区西南部(102°05′~102°29′ E,33°58′~34°30′ N),海拔3 430~4 300 m。该保护区面积247 431 hm2,湿地面积57 846 hm2,其中湿草甸面积51 160 hm2。该区气候为青藏高原高寒湿润气候,最高气温以7月最高,平均为10.5℃,年均温1.2℃,年平均日较差13.7℃,最大年较差52.5℃;年降雨量781.8 mm,其中一半集中在7至9月,年蒸发量1 150.5 mm;土壤类型主要为暗色草甸土、沼泽土和泥炭土等,有机质含量较高[19];植物资源丰富,植物种类共42科107属187种,以多年生草本植物为主,主要有乌拉苔草(CarexmeyerinaKunth.)、线叶蒿(ArtemisiasubulataNakai)、散穗早熟禾(PoasubfastigiataTrin.)、无脉苔草(Carexenervis)、甘肃蒿草(Kobresiakansuensis)等[20]。

1.2 试验设计

2019年5月,在尕海-则岔自然保护区境内,选择坡度平缓、植被类型一致的湿草甸为研究区域,采用随机区组设计试验,以不施肥为对照组(CK),按实际上氮的沉降量[21]来设计3个施肥梯度:低浓度处理(5 g·m-2·a-1,N5)、中浓度处理(10 g·m-2·a-1,N10)、高浓度处理(15 g·m-2·a-1,N15)。共4个处理,每个处理重复3次,共计12块样地,每块样地2 m×2 m,每个样地之间间隔5 m。氮素添加所施肥料为尿素(CON2H4),其含氮量为46%。施肥量分别为:空白对照(0 g·m-2)、低浓度处理(10.87 g·m-2)、中浓度处理(21.74 g·m-2)、高浓度处理(32.61 g·m-2)。于2019年5月初,在植物生长初期将尿素溶于水中用喷雾器撒施于样地,空白撒施同样的水分。

1.3 样品采集与测定

分别于2019年的5到10月每月中旬,清除地表枯落物后,在12块样地中用土钻取0~10 cm,10~20 cm,20~40 cm层土壤样品,相同处理相同土层的土壤组成一个混合土样带回实验室内,捡去石块、残根等杂物后将土样过2 mm筛后置于4℃冰箱保存。

1.4 数据处理

采用IBM SPSS Statistics 24对各因子进行单因素方差及重复方差分析(显著性水平0.05,置信区间为95.0%)。用origin 2018软件作图。

2 结果与分析

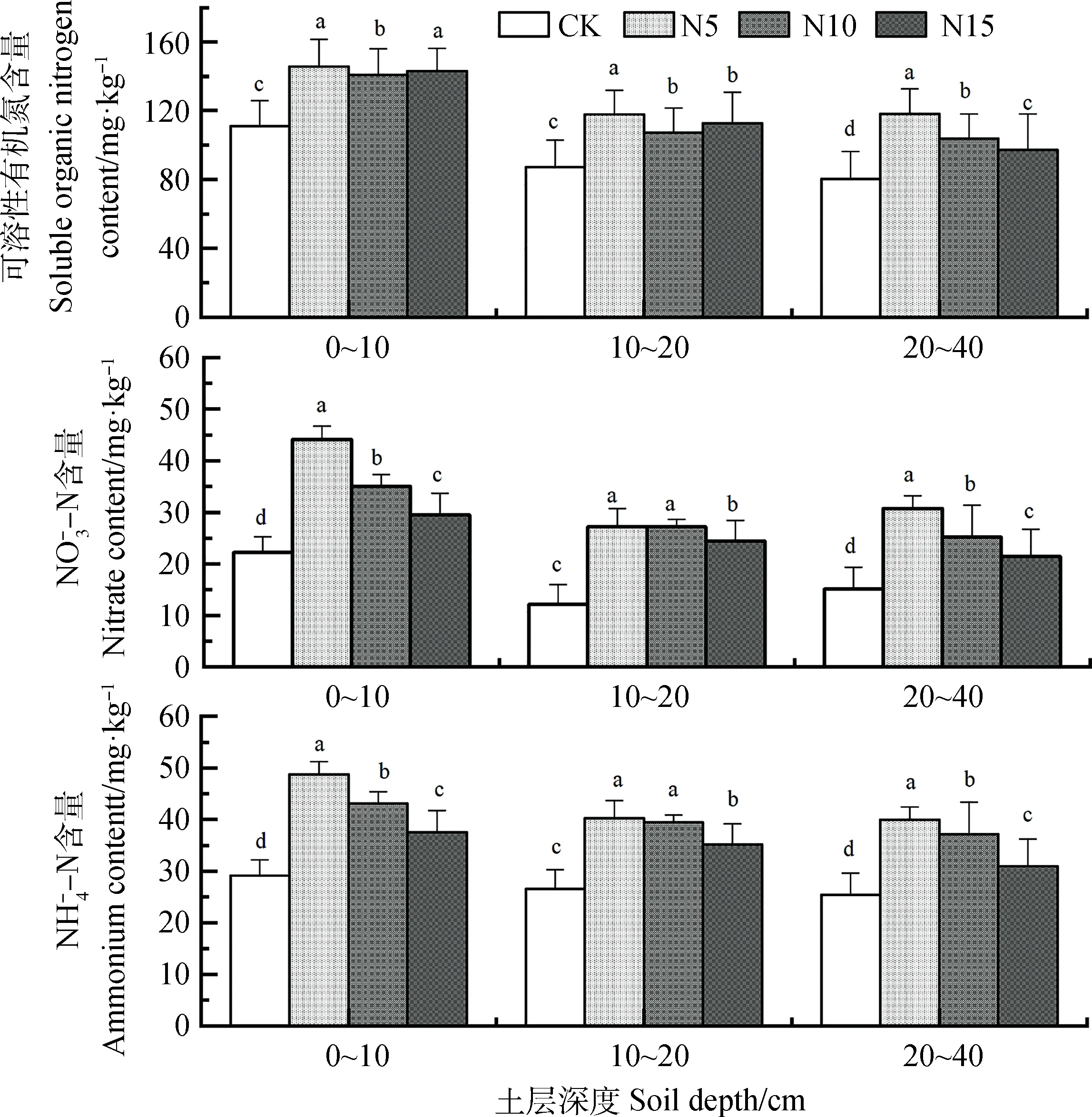

2.1 氮添加对土壤含量的影响

图1 土壤含量的垂直变化

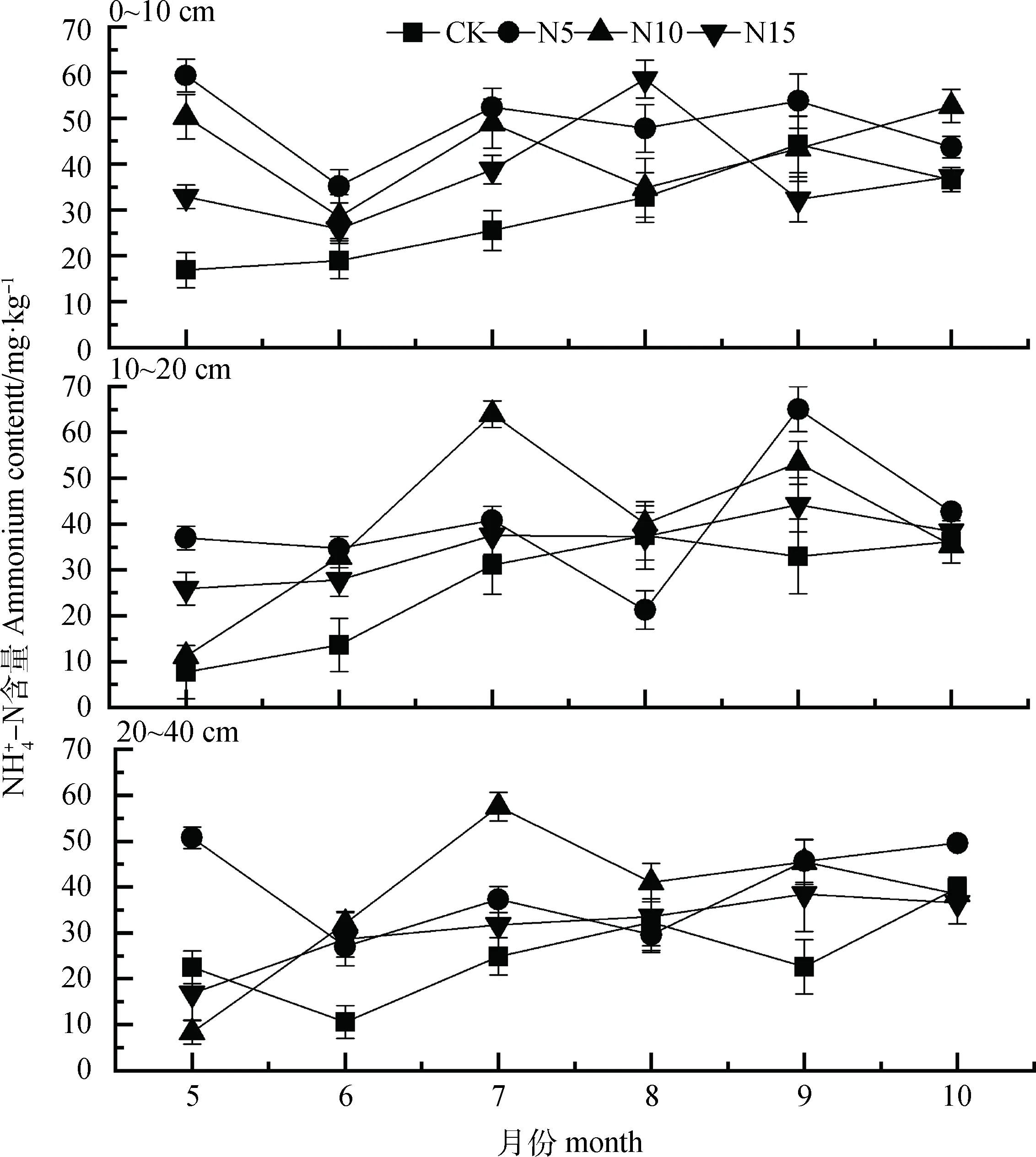

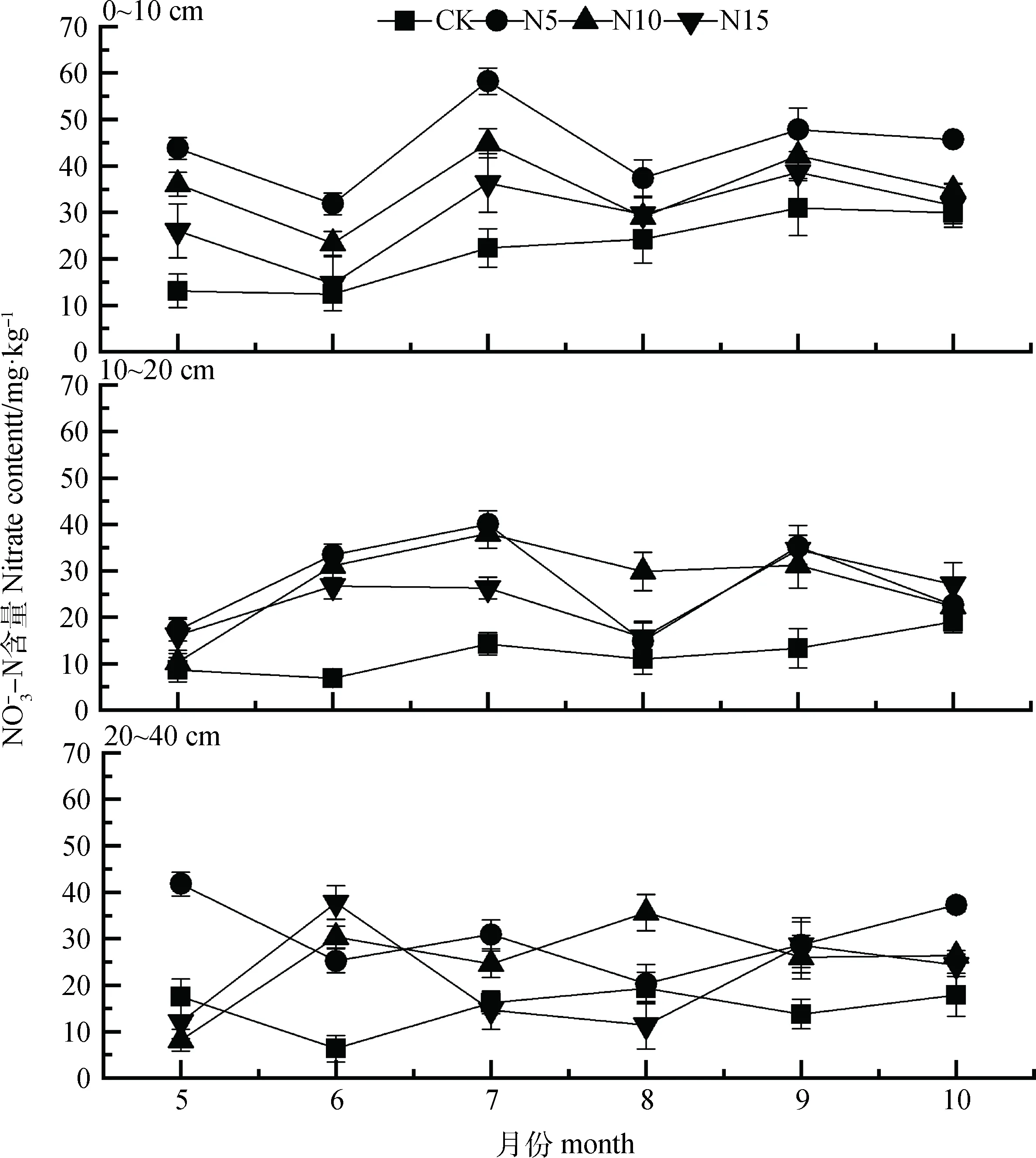

2.2 氮添加处理下土壤含量的季节变化

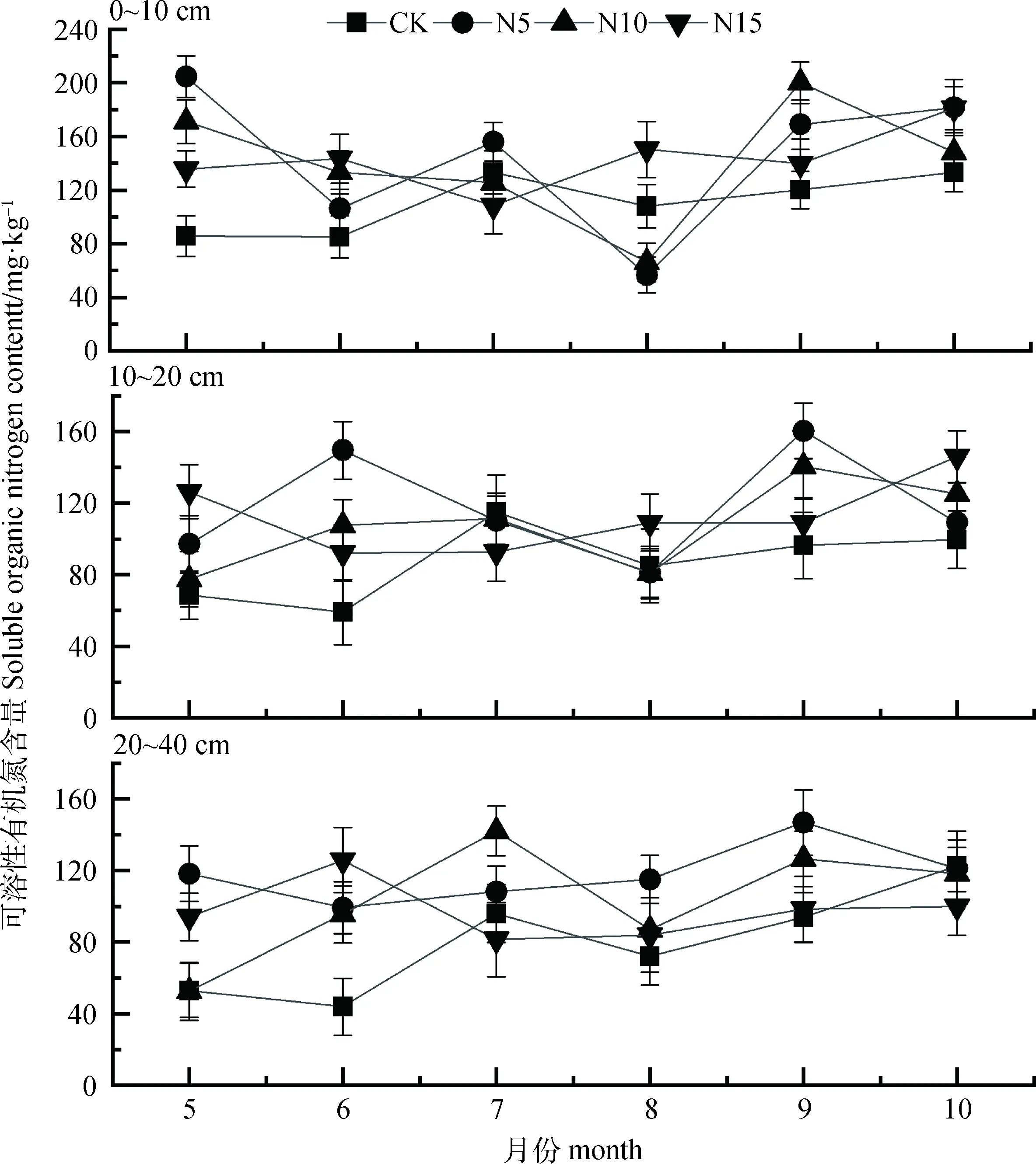

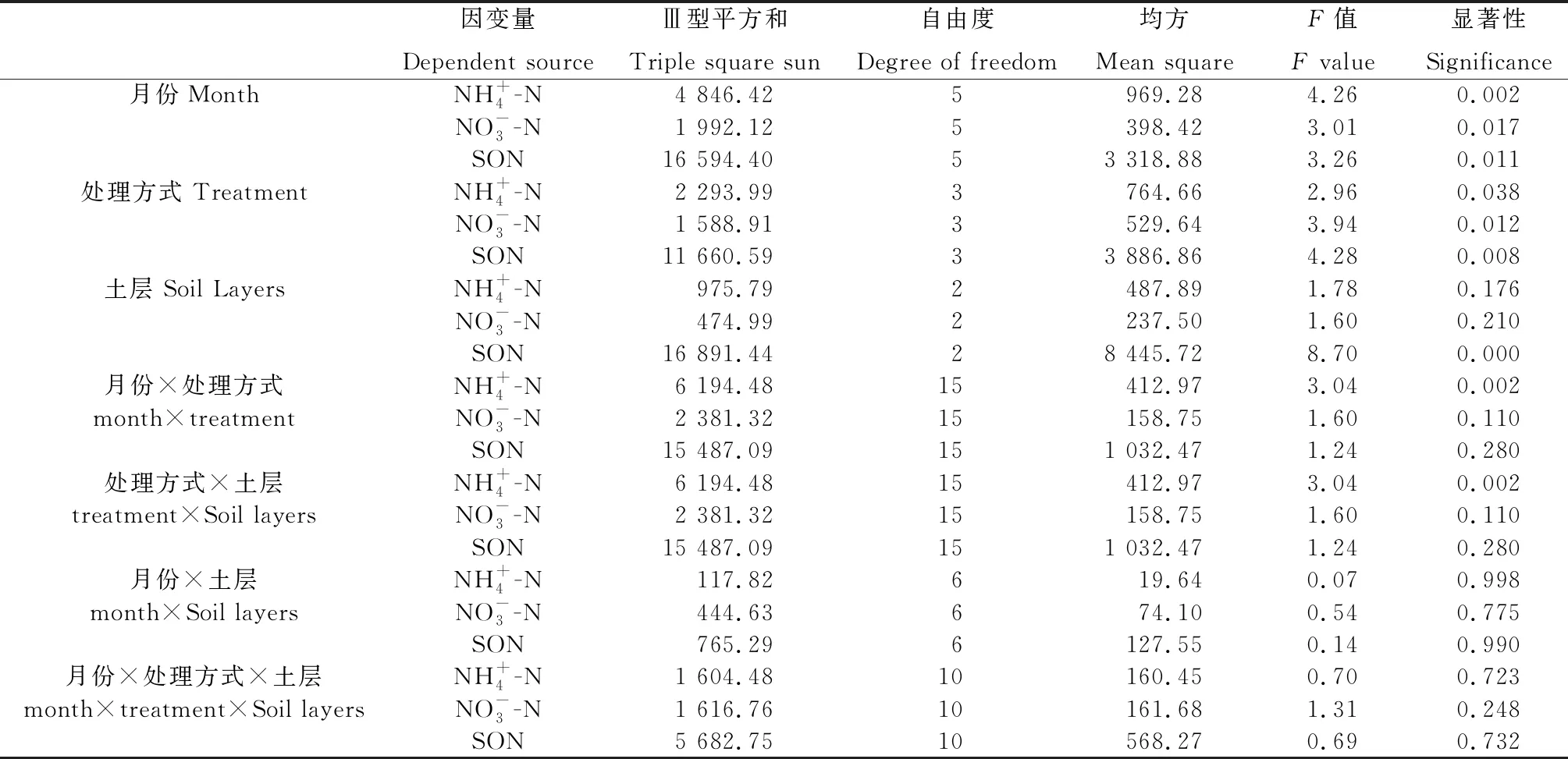

氮添加导致0~40 cm层土壤SON含量具有明显的季节变化(图4),在整个植物生长季内(5—10月),SON含量都呈现先增加后降低的趋势。其中N5,N10处理的土壤SON含量最大值出现在9月(158.67 mg·kg-1和155.09 mg·kg-1);N15和CK处理的最大值均出现在10月(142.29 mg·kg-1和118.42 mg·kg-1);N5,N10处理的土壤SON含量最小值均为8月(84.28 mg·kg-1和78.07 mg·kg-1);N15处理最小值为7月(94.09 mg·kg-1);而CK处理最小值为6月(69.09 mg·kg-1)。此外,SON含量在土壤垂直剖面上的差异显著(P=0.000,表1)。

图2 不同处理下各土层土壤含量的季节变化

图3 不同处理下各土层土壤含量的季节变化

图4 不同处理下各土层土壤SON含量的季节变化

表1 月份、处理方式、土层对土壤有效氮影响的方差分析

3 讨论

氮是植物生命体维持其生长发育最重要的营养物质,人为干扰会降低陆地生态系统氮组分循环的稳定性[23]。本研究发现,氮添加处理的土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量均显著高于对照处理,这是因为青藏高原高寒湿草甸土壤长期处于缺乏氮素的状态,植物和微生物的生长环境处于长期的低温条件下,外源氮输入能增加土壤的矿质氮含量、促进土壤中氮的氨化和硝化[24],进而增加土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量[25-26]。此外,随着外源氮输入量的增加,低浓度氮添加(N5)下的土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量较高,这与王书丽等[27]的研究一致,而与刘志江[28]等人在中亚热带杉木幼林研究相反。这是由于研究区域气候环境(高原地区常年低温)不同所致,在添加外源氮后,氮素不再是土壤矿化的限制性因子,提高氮浓度并不能进一步提升土壤氮矿化速率[29],低温条件限制了土壤微生物活性[30],导致土壤氮矿化速率下降[31]。随着外源氮含量的增加,土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量逐渐降低,一方面这是因为氮素添加达到一定程度后会限制矿化作用[32],氮素添加对土壤氮矿化的调控作用存在一个阈值,当超过这个阈值时就会显著降低;另一方面,高寒湿草甸可能存在着一定的“氮饱和”现象[33],当氮素输入量超过土壤中生物(可能包括非生物)对氮的需求时,土壤中微生物分解底物(有机质)的效率降低。随着土层深度的增加,土壤可溶性有机氮含量显著降低,这是因为研究区主要以草本植物为主,其根系主要分布于土壤表层(0~20 cm),且根系数量随土层垂直深度的增加而逐渐减小,同时表层土壤的水热状况也优于底层土壤,因此具有硝化和氨化作用的细菌群落也大多分布于土壤表层[34],导致土壤氮素含量随土层深度的增加逐渐降低。同时氮素含量的降低也与枯落物数量有关,大量枯落物和残根死根腐解归还为土壤提供了丰富的碳源和氮源,随着土层的加深,枯落物输入量下降[35],造成了土壤剖面上的碳素和氮素含量减少。土壤铵态氮、硝态氮含量在土壤剖面上的差异并未达到显著水平,并且在不同氮浓度添加下,土壤中的硝态氮含量低于铵态氮含量,这是由于地下水位频繁交替变化,导致土壤有效氮含量之间发生转化[36]。同时,在土壤有机物较高的高海拔地区,土壤微生物会将部分硝态氮转化为铵态氮[37],最终导致硝态氮含量较低。

土壤中有效氮含量随温度和水分条件变化明显,可溶性有机氮易受到土壤有机质、根系活动及微生物代谢分泌产物或者外来添加氮等的影响[38],氮添加将改变土壤氮素生物循环过程(氨化、硝化作用速率的改变、植物吸收、微生物的N固持量),进而造成土壤铵态氮、硝态氮具有明显的季节性差异[39]。本研究发现不同氮添加条件下,铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量具有明显的季节性变化,整体表现为先增加后降低的变化趋势。铵态氮、硝态氮含量在7-9月较高,这是因为土壤有效氮季节动态变化是植物生长与土壤微生物活动共同作用的结果,且两者均受温度和水分控制[40]。一方面,研究区的降雨主要集中在7-9月,此时较高的土壤温度促进了土壤氮矿化速率[41];另一方面,土壤微生物活性达到全年最强,植物的光合作用和呼吸作用也最为活跃[42],这为有效氮含量的迅速增加提供有利环境条件。此外,可溶性有机氮因其具有流动性和有效性,在氮的矿化、固定等动态过程中具有不可替代的作用[43],且植物凋落物、动植物微生物残体分解及土壤有机质淋溶是溶解性有机氮的主要来源[44],故可溶性有机氮含量的季节差异主要归因于地表植被的凋落物数量和温度对土壤微生物活动的影响[45],以及降雨和地下水位的影响。本研究发现可溶性有机氮含量在9-10月达到峰值,这是因为9-10月植物进入生长末期,研究区内地表富集了大量凋落的植物枝叶,其进一步分解增加了土壤中的矿质氮含量,同时归还到土壤中的养分也随之增加[46];另一方面植物处于生长末期,对土壤养分需求较少,加之温度下降,土壤呼吸速率减弱[47],根系生理代谢缓慢,微生物利用氮源较少,土壤有机质矿化作用较弱[48],更有利于可溶性有机氮的积累。

4 结论

不同浓度的氮添加处理均能显著增加土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量。随着氮添加浓度的逐渐增大,土壤有效氮受到限制的强度逐渐增加,即0~40 cm层土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量依次为N5>N10>N15。土壤可溶性有机氮含量随着土层深度的增加显著降低。氮添加处理的土壤铵态氮、硝态氮、可溶性有机氮含量的最小值出现在植物生长初期,而较大值出现在植物生长末期。本研究表明,如果气候变化和人为干扰程度继续增加,较高浓度的氮沉降会降低高寒湿草甸浅层土壤有效氮的储存能力,加剧氮素含量的流失,造成高寒湿草甸水环境富营养化的危害加剧。