传统龙舟风俗文化的现代性传承研究*

——基于香港大澳端午龙舟游涌与佛山九江传统龙舟的比较

陆 曙,朱维萍,周月媛

(1. 深圳职业技术学院 机电学院,广东 深圳 518055;2. 深圳信息职业技术学院 体育部,广东 深圳 518172)

我国端午节历史渊源已有超千年的历史,并于2009年被列入世界非物质文化遗产节日。端午龙舟竞技是端午节竞技娱乐的主形式,在全国各地影响范围广泛,该传统在我国南粤水乡地域普遍传承。地方传统之所以传承存在,是因为传承人愿意执行,但传统并不是一成不变的,当所处的自然风土、社会政治、经济改变的时候,地方传统的内容也会改变,众多因素都在影响传承人决定执行地方传统的方式。因此,同一传统,在不同的地理环境、不同的时间、不同的文化背景之下,内容形式会有所改动,或被赋予不同的意义。尤其是端午赛龙舟这种普遍传承开展的传统活动,活动的内容、形式都有异同,甚至大众对传统活动的理解方式,都不一定依循正统文字记载,而是配合着地方生态、人文环境,诠释地方特色民间传统。本研究主要通过对香港大澳龙舟游涌与九江传统龙舟两项非物质遗产项目的活动进行比较研究,尝试从根本上深化我们对龙舟传统活动的认识,引发我们对其进行更深一步的发掘和思考。本研究团队在 2015-2017年间多次到香港大澳、佛山九江镇进行实地考察和资料收集,尝试从背景、形式、道具器材、传承与发展等方面进行比较,诠释传统龙舟活动的含义、内容形式的变化根源。

1 龙舟活动背景的比较

1.1 以游涌为主的大澳端午龙舟游涌

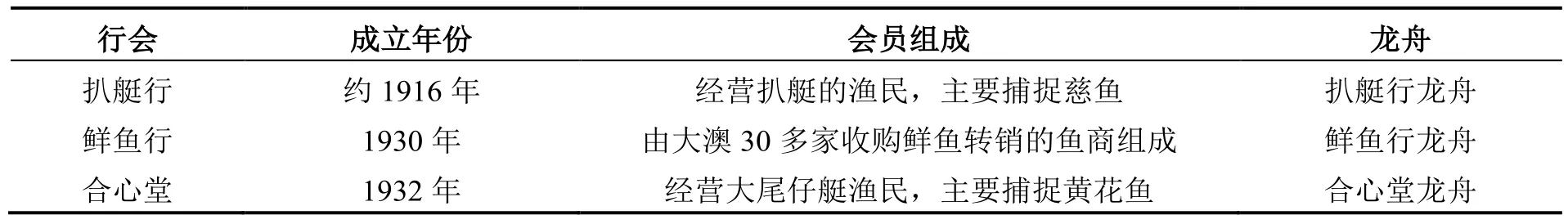

香港大澳位于香港的西面、珠江口的东岸,与西岸的澳门双双守护着广东的海运大门,是珠江江水与海水交汇的地方,曾是连接香港、澳门、万山群岛、珠江三角洲及邻近地方的交通枢纽。在1970年以前,是个丰富的渔场,发展出多样的、大规模的渔业经济,形成了不同形式的渔场、渔栏、造船厂及渔业补给行业等。多样的渔业生产促成了各种渔业行会的成立,主要有 “扒艇行”、“鲜鱼行”、“合心堂”三个行会,见表1。行会团结同类型渔业生产的会员,排解会员之间的纷争,积极组织开展地方宗社、祭祀活动[1]。例如每年端午节,大澳三个传统渔业行会共同组织、举办龙舟游涌活动,以祭祀水幽,祈求大澳水陆居民合境平安。

表1 香港大澳三大传统渔业行会及其龙舟

1.2 以娱乐为主的佛山九江传统龙舟

九江镇位于广东省佛山市的中南部,地处珠三角腹地,北江和西江环镇而过。水乡泽国,河流纵横,是我国首个“中国龙舟名镇”。九江镇人的赛龙舟习俗可以追溯到17世纪,至今已经有三百多年的历史。据史料记载,九江龙舟在明清时代已经盛行,一般在端午节举行,后随着环境水位、农忙节气等变化将赛龙舟的延至秋季。《南海九江乡志》中曾记载:“端午饮艾酒、酿角黍、竞龙舟夺标,至六七八九月兴犹未阑。”描述的就是当地人赛龙舟的情景,九江镇人善习水性,赛龙舟已经成为九江人喜好的一种生活娱乐方式。这种传统一直沿袭至今,目前九江镇的龙舟已经发展到 100多艘,以下西村的“翘南洛溪社”最为古老。

我国龙舟竞渡风俗历史悠久,影响范围广泛,各地因自然风土与人文环境有所差异,具体的节目习俗上也各有侧重,总体来看,主要为全生避害、人神祭祀、饮食节物、竞技娱乐、家庭人伦等。九江镇传统龙舟活动与其多水的自然环境有关,自古以来龙舟是九江人水上娱乐的重要习俗。但在大澳,龙舟游涌起源故事所强调的是地方元素。相传在百多年前,大澳的瘟疫令到社区内上百人死亡,于是人们在晚上划着龙舟,拖着载有神像的神艇迅游大澳各水道,不敲锣打鼓,静静地位水中幽魂化衣,他们称之为“游夜龙”。瘟疫消失后,地方便在每年的端午节延续着这个传统。大澳端午龙舟游涌与九江传统龙舟活动最大区别在于,其一是侧重于龙舟接神到“神舟”游涌的仪式,达到祭祀水幽,祈求大澳水陆居民合境平安目的;再是组织形式不同于九江传统龙舟的以村(契)为单位参与活动,是由三个传统渔业行会作为组织者和参与者。

2 龙舟活动形式的比较

2.1 龙舟拖“神艇”巡游祈平安的特色龙舟游涌

每年端午节,大澳三个传统渔业行会共同组织、举办龙舟游涌活动,活动内容为:喝龙-开光-採青-接神-游涌-送神-龙舟竞渡。

(1)喝龙。将“鸡红酒”(鸡血混在白酒中制作而成)从龙头到龙尾方向洒向整艘龙舟,喻意为龙舟驱除污秽,达到洁净龙舟的目的。大澳各行会在新龙舟建成后,会聘请道士先生进行仪式。

(2)开光。新龙舟制成后,由道士支持,于大澳阳侯寺进行开光仪式,喻意为龙舟赋予生命。

(3)採青。采摘青草放到龙的口内,喻意赋予龙舟生气和力量。

(4)接神。各行会龙舟拖着“神艇”,依次划到杨侯庙杨侯庙、新村天后庙、关帝庙及洪圣庙,将代表各庙宇的菩萨小神像接到“神艇”上。

(5)游涌。各行会的龙舟拖着载有菩萨小神像的“神艇”,巡游水道,以达到清净社区,保佑水陆居民平安的目的。

(6)龙趸。游涌活动期间,各行会的临时活动场所及各行会龙舟的停泊处处。“鲜鱼行”、“合心堂”在端午前一天将菩萨小神像接返各自行会的“龙趸”上安放、予人供奉。

(7)送神。龙舟在游涌结束后,拖着“神艇”,将菩萨小神像送返各庙宇。

(8)龙舟竞渡。为了娱乐社区居民,送神仪式结束后,举行龙舟竞渡活动[2]。

2.2 龙舟出海祈风顺的特色传统龙舟

九江传统龙舟的活动内容为:起龙-采青-请阿契-吃龙船饭-龙船会(游龙、竞渡、竞艳)-龙船出海-收龙。

(1)起龙。每年,村民划完龙舟后将龙船沉放于固定沉埋(龙舟坳)村边河底,以防腐蚀。传统于翌年农历四月初八佛祖诞辰之日,由村中父老主持,拜祭后,由青壮农民下水将龙船挖出,洗刷干净,肩托上岸,打整涂油,本土人称之为“出水龙”。

(2)采青。龙舟活动前,为龙船采青,一般时间为凌晨至凌晨5点。用吉祥树(龙眼叶、柚子叶)放在龙船头,再用龙眼叶和柚子叶水洗龙船,以示吉利。

(3)请阿契。龙船盛会前3-5天,龙船到处游弋,到关系好的邻村(即阿契)拜访,住家村以礼相迎,宴请客人。

(4)吃龙船饭。龙船大赛前夕,全村人一起吃“龙船饭”。划龙船费用由厂家商户赞助,村人签筹。

(5)龙船会。九江传统龙舟的活动形式分为三类,即游龙、赛龙、彩龙。龙舟会之日(通常是10月1日),龙船在九江涌或西江穿梭游弋,按桡舵张旗打鼓者服饰统一。游龙之美重在神韵,龙舟上的龙筋部位十分柔韧,游动起来宛如神迹。赛龙也称为竞渡,重在其速度之美,竞速是不分龙头、龙尾、随时反方向而行。彩龙也被称为艳龙,是一种专门用来比美惊艳的龙船,越是有特色、漂亮的艳龙能赢的更多观众的喝彩。

(6)龙船出海。龙舟会的最后一天(通常是10月2日),为“龙船出海”仪式。龙舟出征西江,前往大将庙拜祭,祈求来年风调雨顺。参加出海的龙舟,由刘社村一艘号为“周将军”的龙舟率领。其他龙舟按照辈分高低排列跟随“周将军”出海,向沙口水闸进发,穿过水闸后继续向下游方向前进,划到下东大将庙附近,穿过海中的龙门后掉头。龙头掉头后,靠岸边,接过彩旗,然后在附近掉头再穿过龙门,如此反复转圈,直至所有龙舟都接过彩旗后,便到大将庙拜祭,结束后按顺序原路返回九江圩[3]。

(7)收龙。龙舟回村后择良时吉日,再把龙船沉会涌底。

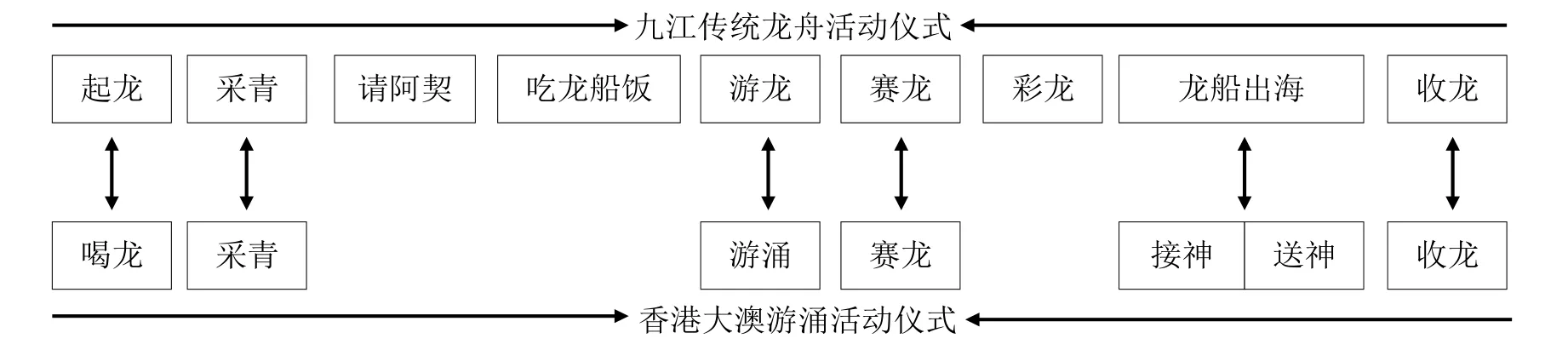

我国传统端午龙舟活动包含起龙、采青、吃龙船饭、游龙、赛龙、收龙等基本仪式。[4]从香港大澳游涌以及佛山九江传统龙舟的活动形式来看,两者都在承袭着龙舟正统的主线基础上,在配合各自地方环境、地方社会的变化,活动内容有所改动或侧重。九江传统龙舟内容较为丰富饱满,最具地方特色的为将龙舟沉放于村边河底的储存方式、请阿契、龙船出海等仪式;而大澳龙舟游涌活动在传承中缩减活动规模,着重强化地方接神游涌仪式。大澳结合当地实际情况在传承风俗过程中,摒弃了吃龙船饭、增加“神艇”动力、减少龙舟盛会风俗,体现了传承与现代性的糅合,见图1。

图1 大澳龙舟游涌和九江传统龙舟活动仪式对应图

3 龙舟道具器材的比较

两地龙舟道具器材比较,从表2可见,大澳龙舟其特点是头尖、腰细、尾较窄、船身修长,长约21米,可坐32人,鼓手2人、打锣1人,杪手1人。香港大澳游涌道具器材包含龙舟、鼓、锣、神艇、小神像,装饰物有龙头、龙须及龙腮、龙尾及尾腮、罗伞、头牌等。[5]九江传统龙舟多以坤甸木构造,头尖、腰细、尾较窄、船身修长,宽1米,长约20-30米,可坐40-80人,鼓手1人、锣手1人、舵手1人。船身饰物有:彩旗、帅牌、罗伞等物。表演器材包含龙舟、鼓、锣、桡、舵。其他器材包含装饰物有龙头、龙尾、彩旗、七星旗等,见表2。也还有不同的服装,如虾公帽、白笠衫、绸纱带、长胡须等[6]。

表2 大澳龙舟游涌与九江传统龙舟活动器材道具

两个传统活动的龙舟外形接近,材质不同,长度相近。舟内可容纳的划手数量不同,所用道具非常相近。大澳龙舟游涌活动在传承传统过程中,面对着财政及人手的问题,缩减活动规模、减少活动装饰等手段,将游涌活动延续下去。例如,游涌的水道从过去巡游所有水道,变为只游一条河涌;活动装饰逐渐简单,过去“罗伞”、“头牌”饰物被取消;“神艇”保护菩萨小神像的帐篷高度降低或以太阳伞代替等。以此同时,大澳传统习俗、表演方式等的简化,器具饰品的改良,体现着大澳龙舟游涌在承袭传统非物质文化元素的现代性。

4 龙舟传承与发展的比较

过去(1980年以前),香港大澳龙舟游涌三个传统渔业会在组织龙舟游涌活动中,分别由“头船”及“二船”作为活动负责人,主持接神、游涌和送神等活动。此外,头船的棚屋居所,也成为“龙趸”,也就是游涌活动的临时活动总部。头船负责接送菩萨的“行身”,大澳居民认为这是一个非常光荣的任务。三个传统渔业行会按会员在特定鱼季鱼获多寡选出“头船”及“二船”,主要以捐助形式开展活动。近10年来,渔业萎缩、再加上渔民多转业或离开大澳到市区工作,活动经费来源主要由会员平均分摊及捐助。头船、二船的挑选也从过去的鱼获多寡变为卜杯的形式。数年来,大澳龙舟游涌活动面对着财政及人手的问题,但老渔民仍非常重视和坚持活动的宗教意义,积极维持和传承祖先的传统。他们缩减活动规模、减少活动装饰等手段,将游涌活动延续下去。2011年龙舟游涌被正式纳入第三批国家名录,为活动的延续提供了一个非常大的转机。国家级的荣誉、香港市民的期望、资助机构的资助等,成为传承龙舟游涌活动的新元素。

九江传统龙舟的传承方式为师承制,一代一代言传身教,致力于传统龙舟的传承和传播。随着社会的发展,传统龙舟中的习俗、表演方式、技法日趋简化,新老传承的脱节影响着传统龙舟的发展,尤其是一些传统龙舟技艺,例如“中洲锣”、“杉桥舦”等技艺面临失传的危机。为了避免技艺失传的状况,九江政府开展将龙舟活动的基本内容、民间习俗、历史典故汇编成书,将活动过程拍摄成视频资料加以保护、传承。在全球化带领下的社会经济变化,很多传统行业、事物、风俗习惯逐渐被淡化甚至消失。香港大澳与九江镇地区相对其他市区,属于较为偏远地区,生态环境受到的破坏较少,所以保存了较多的风俗传统,这些尚存的传统,让他们在这个保护非物质文化遗产的运动中受到公众关注,为其风俗传统的传统提供了新路径。

5 小 结

端午龙舟传统自汉代以后迅速传播,以广东珠江三角洲一代最为盛行,与珠三角地区的地域环境、传统文化和生活习俗密不可分,具有牢固的环境因素和群众基础。首先,从地理因素来看,珠三角地区水网交错、河涌纵横,这是龙舟文化盛行最重要的原因之一;其次,由于多行水路,船和艇成为当地人的最普遍的日常交通和劳动生产的工具,随着龙舟文化的演变和传播生活中使用的船和艇自然演变为龙舟活动的赛艇和赛龙舟[7]。

大澳地理位置与珠江三角洲地区相似,河海交汇地,船和艇是居民生活交通和劳动生产的重要用具。另一方面,从清初渔民活动的文字记录发现,大澳水、陆两种形态的居民主要来自顺德、东莞、汕尾和惠阳等地的移民。可以推断,大澳龙舟游涌传统风俗主要来源于广东地区传统龙舟风俗。在漫长的历史过程中,大澳居民水陆居民依然跟从先辈的端午节龙舟活动等民间传统,按时举行相应的仪式和礼仪,随着环境执行传统风俗习惯。传统风俗的历史传承并非一成不变,由于社会政治、地域环境、经济形态、人口迁移等因素的影响,传统风俗在不同的历史环境中往往展现出各具特色的文化生态。大澳龙舟游涌在传统风俗传承过程中,依据地方环境、配合地方社会的转变呈现出不同的民间理解以及内容变化。这种极具地方色彩的诠释与再解读,令当地居民在传承传统的基础上更自然地接纳及认同本土传统风俗习惯,促进他们对地方传统风俗的坚持和传承。大澳龙舟游涌在承袭传统非物质文化元素的同时具备了一定的现代性,标志着龙舟传统风俗现代化进程中非传统因素的积累和填充。大澳龙舟游涌的现代性主要体现在器具饰品改良性与非遗传统商业化两方面。在全球化的影响下,流行文化趋于一致,当大家置身全球一体的时候,便寻找和塑造自己的历史和风俗习惯,怀旧的情怀会把更多的人带到流传着传统风俗习惯的地方,形成了非物质文化遗产的传承性与旅游经济商业化相得益彰的局面。这些变化体现了传统与非传统因素之间的糅合与发展,同时体现出社会大文化系统的跃迁对传统文化本源的内化与深化。这种现代性与传统文化交互杂糅的范式,更好地推进了传统龙舟文化的传承与发展。