股骨干骨折术后骨愈合内固定取出后患肢再骨折的危险因素分析

叶建峰,骆其林,王 飞

(武威市中医院,甘肃 武威 733000)

创伤骨折后内固定取出已经达成共识,既往认为内固定取出是一个简单安全的手术,然而在临床工作中却常常遇到形成神经及血管损伤、再骨折、局部血肿、术后感染、内固定残留等情况的发生。公认的严重并发症包括神经及血管损伤、深部感染、再次骨折,这些严重的并发症发生率约为5%[1,2],Davison[3]等研究发现前臂和股骨中下段为取出内固定后发生再次骨折的高发部位,发生率可高达10%。本研究通过对13 例股骨干骨折内固定取出术后再骨折患者临床资料进行回顾性分析,探讨股骨干骨折内固定取出术后发生骨折的可能危险因素,以期为内固定取出患者进行规范化的康复指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

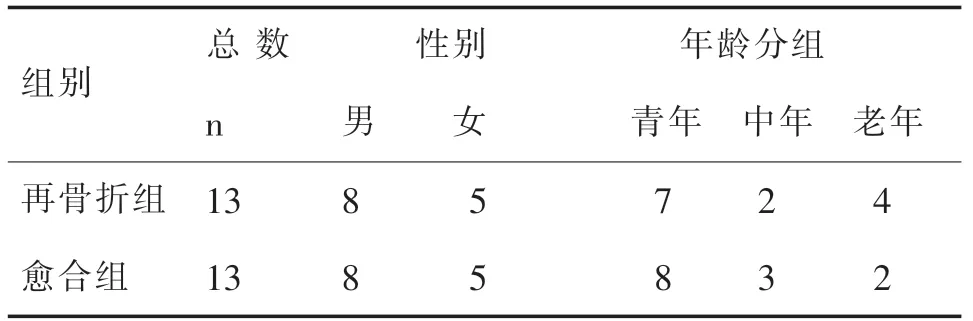

研究对象选择自2013 年9 月到2019 年2 月在武威市中医院收治的股骨干内固定取出后股骨再骨折患者13 例,及同期按年龄、性别分段,选取内固定取出术后正常骨愈合患者13 例。其中,男16 例,女10 例,年龄19~72 岁,平均35.7 岁;按首次致伤原因分为:高能量损伤21 例(车祸伤、高处坠落伤、重物砸伤)和低能量损伤5 例(跌倒摔伤、低处坠落伤)。

纳入标准:①股骨干骨折术后骨愈合取出内固定发生再次骨折者;②年龄大于16 岁;③发生再次骨折部位局限于同侧股骨干。

排除标准:①年龄≤16 岁;②首次骨折术后发生感染患者;③原始骨折为病理性骨折;④伴有严重全身性疾病。

1.2 方法

根据纳入和排除标准将内固定取出术后是否发生再骨折分为骨愈合组(13 例)和再骨折组(13 例)。患者的资料见表1。观察指标包括体重指数(BMI)、吸烟、酗酒、初次受伤原因、骨折类型、骨折部位、糖尿病、开放与闭合骨折、多发骨折、营养状况、内植物选择、手术次数、骨质疏松、取出术前是否加拍CT、内固定取出后是否有外伤史。骨折愈合诊断标准[4]:骨折部位无压痛、骨折线模糊且有连续性骨痂形成、完全负重后局部无痛及无内固定失效发生。再骨折诊断标准:发生于原患侧肢体;骨折部位有疼痛及活动受限;影像学检查确诊为再次骨折。根据股骨干解剖学特点[5,6]将其分为峡部、峡部上段和峡部下段。

图1

1.3 统计学分析方法

采用SPSS19.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料符合正态分布以均数±标准差()表示,计数资料以率(%)表示,两独立样本采用t 检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 所有患者随访6~32 个月,平均9.8 个月

13 例发生再骨折患者均接受再次手术治疗,最终13 例患者均完成骨愈合,骨愈合时间9~13 个月,平均7.5 个月。

2.2 影响其发生再骨折因素较多

根据其危险因素类别,大致将其分为自身因素、创伤相关因素、医源性因素及取出术后意外损伤。

1)自身因素。两组患者自身因素比较差异无统计学意义(P>0.05),但再骨折组骨折部位骨质疏松患者比例(30.8%)远高于愈合组(7.7%)。见表1。

表1 自身因素比较

2)创伤相关因素。两组再首次致伤能量高低、骨折类型、骨折部位及骨折AO/OTA 分型方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 创伤相关因素比较

3)医源性因素。两组在手术方式、手术次数及内固定取出术前是否加拍CT 比较差异无统计学意义(P>0.05),但再骨折组之前接受≥2 次手术患者比例(30.8%)显著大于骨折愈合组(13.1%)。见表3。

表3 医源性因素比较

4)术后意外事件。再骨折组术后患肢遭受意外事件比例(61.5%)高于骨折愈合组(11.5%),且组间比较存在统计学差异(P<0.05)。见表4。

表4 术后患肢遭受意外伤比较

2.3 多因素分析

以是否发生再骨折为因变量,以内固定取出术后是否遭受意外事件作为自变量,代入公式进行多因素Logistic 回归分析,结果显示:内固定取出术后患肢是否遭受意外伤是股骨干骨折正常愈合后内固定取出后发生再骨折的独立危险因素(P<0.05)。见表5。

表5 股骨干骨折术后内固定取出发生再次骨折的Logistic 多因素分析结果

3 讨论

本研究发现,患者的自身因素对于发生再骨折无统计学意义,但是再骨折组骨折部位骨质疏松患者(30.8%)比例明显高于愈合组(7.7%),正常骨皮质微循环与骨外膜毛细血管及骨内膜髓腔血管均存在密切的联系,而内固定(钢板或髓内钉)的应用,使得接触部位的骨皮质血供收到了影响导致持续性的缺血,进而导致骨坏死骨吸收,造成骨折部位进一步骨质疏松的发生[7,8]。涂泽松[9]等在对10 例股骨骨折钢板取出术后发生再骨折的病理学观察发现,骨折断端及钢板下发现有片状骨质坏死,且新生骨正处于爬行替代阶段,因此骨皮质部位首先出现了骨质疏松,只有当完全修复后才具有原有的强度和密度,这就是导致骨折后18~24 个月在轻微外力下容易发生再骨折的重要原因。股骨干骨折多为高能量损伤所致,骨折断端粉碎程度高稳定性差,容易导致骨膜和血管肌肉的损伤[10],同时在对开放性骨折患者救治过程中往往需要多次清创手术,坏死的肌肉及骨膜需要及时切除,这也进一步导致骨折断端血运的破坏,理论上增加了内固定取出后再骨折的可能。

既往学者研究认为再骨折多于内固定选择有关[11,12],然而随着有限动力接触加压钢板(LC-DCP)、点式接触固定钢板和髓内钉的广泛运用,普通TCP钢板已经很少使用。这些新型内固定材料具有骨折愈合率高、感染率低、功能恢复快、手术创伤小、对骨折断端血运干扰小、避免应力遮挡等优点[13],但是仍然时有股骨干内固定取出术后发生再骨折的案例报道。国内外学者认为应力遮挡和应力集中是导致原骨折部位及钉孔位置发生再骨折的原因[14],因此无论是钢板或者髓内钉在内固定取出后留下的螺钉孔存在着应力集中和局部的骨缺损,是整个股骨干较为薄弱的地方。所以内固定取出术后对患肢的辅助保护是非常有必要的,在螺钉孔处是否需要植入人工骨值得广大临床医师深入研究。

在纳入研究的26 例患者中,内固定取出术前有13 例(50%)病人未做患肢CT。张会增[15]等在对5 例符合传统骨愈合标准的患者术前应用CT 三维重建成像技术发现连接骨占骨干直径比例大于25%但是小于75%,5 例患者存在不完全性骨不连,如果按照原骨折愈合标准行内固定取出术将发生再骨折。因此在临床工作中,对符合传统骨折愈合标准的主要承重骨,在内固定取出前都应做再骨折风险评估,对于符合风险预测标准的患者均应行骨折部位的CT 三维重建来排除不完全性骨不连的存在,防止再骨折的发生。

本研究结果显示,内固定取出术后患肢是否遭受意外损伤是股骨干内固定取出术后再骨折的独立危险因素(OR=12.267),再骨折组是愈合组的12倍。笔者认为导致再骨折发生的主要原因是患者术后遭受意外损伤的发生,且多为低能量损伤所致(跌倒、运动伤、过早负重)。股骨干内固定取出术后常规需要3~6 个月的恢复时间,在此期间一些不良的生活习惯及运动方式往往会导致意外事件的发生[16]。同时我国现行的这种“重治疗、轻康复”的医疗缺陷,导致医疗机构只对患者进行手术救治,而术后康复存在巨大的漏洞,这也是导致再骨折的重要原因。在本研究中部分患者在取出内固定后立即完全负重并继续工作,导致了再次骨折的发生,因此术后的康复教育是不可忽视的一个重要步骤。拆除内固定后的2~3 个月为再骨折的高危期,患者必须有适当的保护并且做到早活动晚负重,并且在医生的指导下进行功能康复锻炼。

综上所述,从以上13 例股骨干再骨折患者我们不难发现一些共性特点:(1)再骨折患者多为青年人,术后自我保护意识薄弱,二次意外损伤。(2)多为低能量的损伤所致的横行或短斜型骨折,断端轻度移位。(3)多局限在原骨折部位或股骨远端螺钉孔位置。(4)再骨折愈合能力与首次骨折区别不大,但均需行植骨治疗,增加愈合能力。(5)在内固定取出术前,均应常规行骨折部位CT 平扫及三位重建,排除不完全性骨不连的可能。