图例分析策略开发听障学生综合思维能力

——以《热力环流》第一课时为例

张丽蓉 刘宇晟

(太原市聋人学校 山西太原 030012)

在地理课学习过程中,听障学生遇到抽象概念、复杂原理、逻辑性较强的知识点时,难以具象化,造成教和学的困难。如何突破这一教学难点呢?《聋校义务教育地理课程标准(2016年版)》(以下简称“新课标”)指出:聋校地理课程根据聋生可接受能力,选取适合聋生学习能力与学习方式的课程内容,使聋生在学习过程中充分运用视觉形象感知地理事物和现象,主动运用语言表达学习过程与学习内容,积极运用手脑并用方式发现并解决地理问题,同时促进聋生语言与综合思维的发展[1]。我校市级“十三五”招标课题《基于听障学生潜能开发,办学生喜欢的学校的行动研究》提出听障学生潜能开发的路径是“评估学生潜能—创新课堂有效的教学方法—关注学生综合素质的和谐发展”[2]。上述两个文件所提出的听障学生的视觉优势与课堂有效教学理论启发笔者找到了解决此问题的方法之一是图例分析策略。图例分析策略是运用地理学科丰富多样的图例、标记、演示图,将复杂的理论知识形象化、具体化、直观化、动态化,达到听障学生理解并掌握知识,形成学习能力。

下面以湘教版高中地理必修一第二章第三节《热力环流》第一课时为例,对教材再开发,设计了“唤醒生活经验—绘制示意图建立表象—阅读原理理解成因—生活应用巩固原理”四个环节,尝试运用图例分析策略开发听障学生的综合思维能力。

一、目标导向,构思图例演示流程

《热力环流》由大气热力环流的形成与自然界的大气热力环流两部分组成,热力环流原理及应用是教学重难点。教材直接给出了热力环流的定义,使用了空气温度、热胀冷缩、密度与气压、高度等专业术语对原理进行剖析,要求学生理解并掌握热力环流形成的原因(地表冷热不均),探究气压高低与空气运动的关系及变化规律。

听障学生初次接触这个原理,内容逻辑性强且很抽象,学生不易理解。因此笔者充分运用听障学生的视觉形象优势[1]将教学目标细化,确定为:一是学生能够独立绘制热力环流示意图;二是学生能够说出热力环流形成的过程及原因;三是学生能运用热力环流的基本原理解释生活中的一些地理现象。围绕上述目标,笔者通过借助听障学生已有的空气上升运动的生活经验,设计模拟实验(热水与冰放在一个封闭的玻璃框中)展现热力环流原理,构思热力环流形成示意图与热力环流原理流程图,以及城市热岛环流示意图,帮助听障学生理解热力环流原理,运用热力环流原理指导生活实践,提高听障学生综合思维能力。这样学生学到了“对生活有用的地理”[1],调动了学习地理的积极性。

二、创设问题情境,唤醒生活经验

我们山西气候特点是四季分明,夏季炎热,冬季寒冷。所以冬季需要安装暖气来取暖,夏季需要使用空调来降温。同学们想一想,冬季用的暖气安装在房屋的上部还是下部?夏季用的空调安装在房屋的上部还是下部?学生对这个常识性的知识回答轻而易举,课堂气氛一下子就活跃越来了。追问:为什么这样安装?这个过程极大地激发了听障学生发现问题、提出问题的能力。语言表达能力较强的学生回答:“暖气安装在房屋的下部是因为热空气向上升,空调安装在屋顶的上部是因为冷空气向下沉”。

教师在这一环节主要是关注学生语言思维的发展,给予学生展示自我的机会。同时,听障学生在阐述现象的过程中逻辑思维能力有所提高。

三、绘制示意图,理解热力环流原理

(一)模拟热力环流实验,强化学生经验。当一个地方出现冷热不均的时候,会产生怎样的空气运动呢?空气运动这一知识看不见摸不着,内容抽象且不易理解,学生存在思维障碍。笔者设计了一个封闭的玻璃框,一边放热水(A地),另一边放冰块(B地),模拟热力环流的过程。

通过这个实验,学生能直观感受到空气是运动的,分为上下运动与垂直运动,强化学生已经的生活经验,把抽象的知识直观化,进一步发展学生的形象思维。

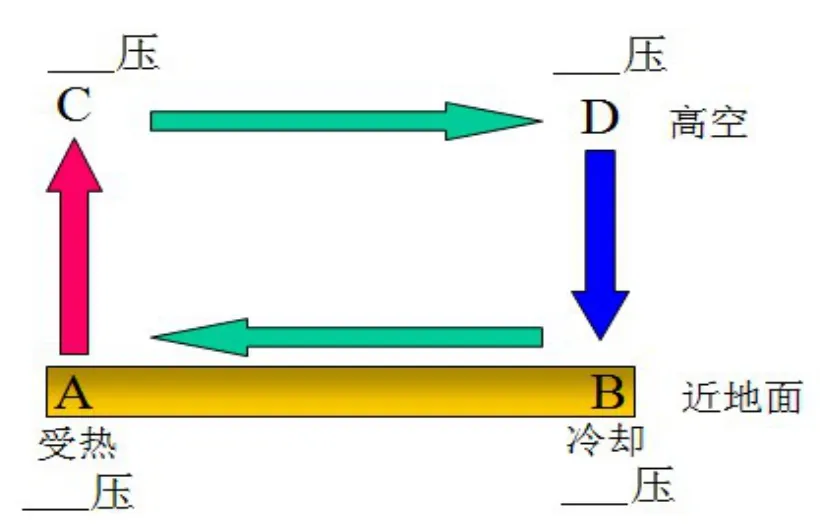

(二)绘制热力环流示意图,建立知识表象。当A、B两地受热不均时,产生了空气的运动。请同学们思考,冷热不同的地区空气在垂直方向上产生怎样的运动(上升或下沉)?学生根据实验现象用箭头绘制热力环流的过程(如图1)。也可以直接回答:当空气受热时,气流上升;空气冷却时,气流下沉。

图1

笔者即时归纳,上升和下沉运动就是空气的垂直运动。进一步引导学生思考水平方向上的运动又是如何产生的?学生根据物理中“密度大的空气向密度小的空气进行扩散”的知识,直接回答由B向A运动,由C向D运动。

笔者要求学生把理解的知识落实到图中,将近地面的气压与高空的气压状况(高压或低压)填写在图2中。

图2

听障学生在绘制热力环流形成示意图的过程中,其各种感官都参与到学习中来,从多方面、多角度感知热力环流这种现象,进而在头脑中建立丰富的表象,有利于其运用表象进行思维,提高形象思维能力。

(三)绘制热力环流原理流程图,发展逻辑思维能力。学生在经历了模拟实验、绘制热力环流示意图、分析热力环流形成的过程等活动后,笔者引导学生阅读课本中热力环流的概念。此时,学生在图文结合的基础上可以理解这一抽象内容,由此得出大气的垂直运动和水平运动合起来构成热力环流。

笔者与学生共同提炼出关键词,形成课堂生成性资源,并板书(如图3)。这样学生既能紧跟课堂的节奏,明确本节课的学习重点,也能系统性、条理性地理解热力环流的原理,这个过程有效地发展了听障学生的逻辑思维能力。当笔者追问学生“形成热力环流的原因是什么?”时,学生脱口而出,地表冷热不均。

图3

笔者考虑到听障学生书面语的理解能力和口语表达能力弱等原因,还设计了一个环节要求学生说出热力环流形成的过程。学生以组为单位,借助图2的流程图,相互陈述热力环流形成的过程。这样做不仅加深了学生对热力环流原理的理解,而且锻炼了学生的语言思维能力。正如王玉玲老师所言,在概念教学时,教师要有意识地延长概念在学生视觉中的停留时间,使学生有足够的思维时间消化概念,增加概念理解的多样化策略[3]。

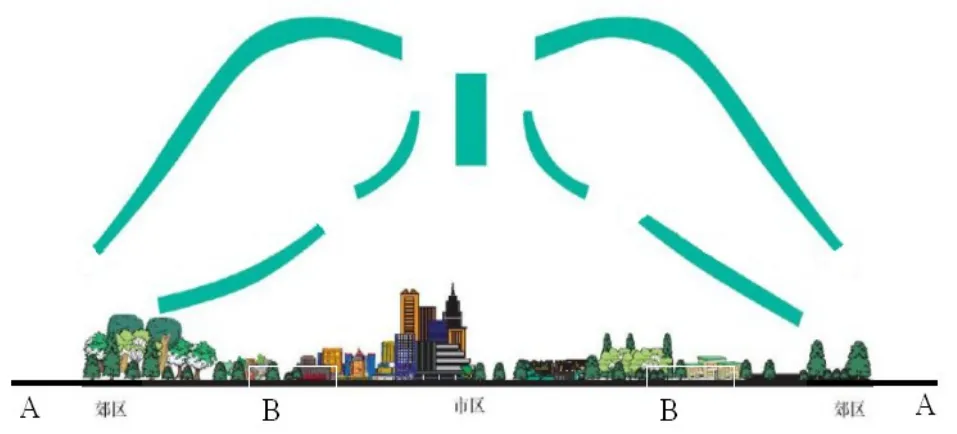

四、绘制城市热岛环流示意图,应用原理

笔者播放《奔跑》版热力环流视频,听障学生在视频欣赏中回顾热力环流原理,以及发现生活中常见的热力环流实例。笔者提出两个问题:一是视频中提到生活中运用热力环流原理的事例有哪些?(热气球升空、城市风、山谷风)二是尝试绘制城市热岛环流示意图。(如图4)(标出下底面的冷和热状况,用箭头表示环流方向)

图4

有了前面的知识铺垫,学生快速并正确地完成了上述两个问题。笔者追问,这种热力环流形成的原因是什么?听障学生的逻辑抽象思维得到了发展,部分优生脱口而出,城市热岛环流的原因是地表冷热不均。笔者又设一问:“生活中,我们利用原理来指导实践。比如在进行城市规划时,要建设一个火电厂、一个城市绿化带,应该选择A、B的哪个位置?”学生结合绘制的城市环流示意图,尝试将火电厂和城市绿化带两次放在A、B两个地方,思考其产生的影响。

此时,学生需要联系实际进行思考,同时进行语言的提炼,是对学生语言思维能力和创新思维能力的锻炼。能力较好的学生可以说出火电厂会对大气产生污染,污染的废气会通过城市风带到城市,对城市的大气产生污染,所以火电厂应布置在A处;城市绿化带主要是植树造林,树木可以净化空气,制造氧气,对城市的空气有调节作用,应布置在B处。能力较弱的学生根据同学们阐明的原因,也能做出判断将火电厂选择在A处,因为它处于城市热力环流之外,不污染城市的空气;将城市绿化带选择在B处,这样可以净化城市的空气。生生互动完成这一内容的学习,听障学生主动性强,学习热情高涨,学习效果较好。

五、当堂检测,即时评价课堂效果

最后一个环节是当堂检测,基于热力环流原理的三道选择题和一道运用原理的问答题。当你到海边拍照时,要怎么站才能拍出更好的效果?(见图5)

图5

全班20名学生,选择题的正确率达到了90%,说明运用图例分析策略进行教学非常有效。运用原理的问答题比较难,考察学生的综合思维能力,正确率仅为40%。这个问题不仅需要运用热力环流原理来解释,同时还需要考虑海洋和陆地的比热容不同,导致白天、晚上海洋和陆地的温度不同。学习程度较好的学生在老师的引导下顺利完成;而学习程度较差的学生,根据生活经验他们可以做出判断,在海边拍照时,应该面朝大海,迎着海风拍照。学生从生活中总结的经验,是对他们形象思维的发展,此时他们会对为何这样拍照产生浓厚的兴趣。教师给予学习程度较好学生展示的机会,请他们解释这一成因,不仅锻炼学生的语言表达能力,而且发展其抽象思维能力。

六、推广图例分析策略,挖掘听障学生思维潜力

听障学生作为一个弱势的特殊群体,教师应最大限度地挖掘他们的潜能[4]。而地理学科的精华在“理”,“理”之精华在“逻辑”。本节课学生学习积极性高涨、课堂气氛活跃、达标检测效果明显,得到同行的高度评价,也受到了课题论证专家的一致好评。大家认为图例分析策略贯穿教学全过程,从生活经验到展示原理,从理解原理到实践原理,有效挖掘了听障学生思维潜力,具有推广价值。

大量科学研究表明:单纯的行为参与方式不能促进学生高层次思维的发展,只有以积极的情感体验和深层次的认知参与方式为核心的学习方式,才能促进学生包括高层次思维在内的全面素质的提高[5]。在学习地球的运动、纬度、经度、地理方位等概念或原理时,教师可以根据课本上的地理理论知识对学生提出适切性问题,也可引导学生发现生活中与地理有关的问题,还可以利用学校组织学生参加社会实践活动在大自然中发现地理现象。教师积极鼓励听障学生用自己的力量,如尝试画草图,尝试手语描述,解释这些地理现象。通过这些方法能够很好地扩展学生的地理思维,使得听障学生的综合思维能力得到提高。