开放式圈养东方白鹳的繁殖初探

(杭州动物园,310008)

东方白鹳是鹳形目,鹳科,为国家Ⅰ级保护动物。大型濒危涉禽,CITES附录Ⅰ物种,IUCN红色物种名录中的濒危物种,全球野生数量仅为2500只左右。主要繁殖地位于俄罗斯远东地区和我国黑龙江省三江平原地区,山东黄河三角洲、长江中下游也已形成繁殖亚群。

由于东方白鹳配偶选择性较强,对饲养环境要求较高,因而进行笼养繁殖难度较大。在国内,上海动物园于1984年首次人工繁殖东方白鹳获得成功,之后合肥动物园、哈尔滨动物园、济南动物园、成都动物园等也相继繁殖成功该物种。但是,大部分人工繁殖案例都是笼养环境、未剪羽情况下,仍然维持其野生环境中树上高处营巢的自然行为,以三支架式人工巢架模拟天然营巢。杭州动物园从2008年开始在开放式湿地形态的展区内饲养东方白鹳,定期修剪飞羽以控制其飞行能力,2016年第一次成功繁殖东方白鹳雏鸟一只,之后2017-2020年每年至少都能稳定繁殖一只雏鸟。

1 饲养环境和饲料组成

杭州动物园涉禽展区面积约400 m2,为四周围网的半开放式场馆。展区以天然竹篱分割为多个区域,饲养有丹顶鹤、东方白鹳、白枕鹤等多种湿地型鸟类。展区内为泥土地面,中心设置有一浅池,面积30 m2,水深50 cm,池壁为倾斜缓坡并铺设鹅卵石,便于鸟类进出水池。展区内现有东方白鹳成鸟一对,分别于2005年和2014年入园,在确定配对后,实行单独饲养,以减少其他鸟类对白鹳繁殖活动的影响。

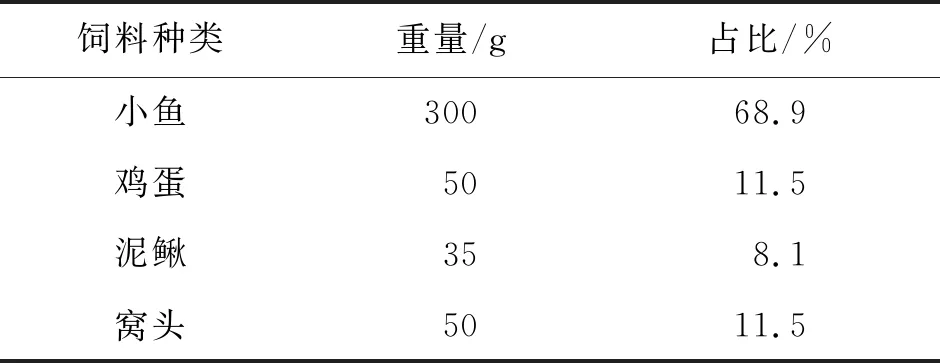

东方白鹳的饲料以淡水小鱼为主,鲫鱼或白条鱼体长不大于15 cm,其他饲料还有鸡蛋,泥鳅,窝头。日粮配比情况如表1所示。

表1 日粮配比情况 天/只

2 巢址和巢材选择

每年1月底2月初,雌鸟开始筑巢。可以在筑巢初期人为引导巢址的选择,巢址选择的原则有:一是远离游客,减少干扰。东方白鹳在筑巢和产蛋初期对于周围环境的应激反应比较大,敏感而不稳定,极易造成弃巢的现象发生。二是开放式圈养环境下,东方白鹳因为剪羽造成其营巢模式的改变,从树上高处筑巢改为地面营巢,这就为繁殖带来了很大的障碍。自然选择下,树上营巢的鸟类一般子代都是晚成鸟,人工圈养下由于剪羽改变了营巢模式,在地面巢内出生的晚成鸟雏鸟就面临了地面潮湿,温度低,雨水侵袭等问题。所以,巢址需要选择在地势较高,地气较为干燥,且有树木遮蔽的位置。通常在白鹳筑巢初期,人为将巢材放置在合适条件的位置上,引导白鹳前去筑巢。

巢材的选择尤为重要,因为地面营巢的特点,需要通过巢材来克服湿度高、温度低的不利条件。野生环境下,东方白鹳天然巢为树枝编织巢。巢盘结构为2~3层,外层由蒙古栎、杨树等枯枝编织,中层及内层覆盖苔草、芦苇、绒毛等柔软物质。巢位高约9 m,巢高约60 cm,巢的大小主要由孵卵亲鸟的体型决定。

根据东方白鹳的自然习性和杭州动物园展区实际情况,一般选择柔软细长且多叶的嫩枝作为基底,便于白鹳将其弯曲成弧形铺设编织在底部作为巢盘,起到隔水,增加巢高的作用。巢盘的内部是保温层,干燥的树叶和稻草是很好的选择,再加上自身的绒毛,既能有效排出巢内积水又有良好的保温效果。繁殖期一般在三月至四月间,杭州春季雨水较多,根据情况及时添加新的稻草和树叶以保证保温层巢材的有效性。巢材的选择如表2所示。

表2 东方白鹳巢材的选择

3 产蛋和孵化

东方白鹳性情机敏,因此在孵化过程中要尽量减少干扰,不要靠近巢,饲养员可以将饲料放置于离巢5 m远处,让其自行取食。此外,由于开放式展区,游客的干扰是无法避免的,为了降低亲鸟弃巢的概率,需要在巢与游客之间设置视觉屏障。低矮的灌木,高度40~50 cm,能有效遮挡游客视线,为白鹳孵化提供安全感,减少干扰。在野外,鸟巢上方适当的遮蔽有利于保持巢内温度,避免被天敌发现,提高繁殖成功率。在开放式圈养环境下,由于营巢方式的改变,雨水和地气的侵蚀变得尤为严重。在没有遮蔽物的情况下,春季连续的降雨很容易将整个巢浸透,无法保证孵化所需稳定,2016年以前几次失败的繁殖经历表明即便成功孵化出雏鸟,潮湿和低温的环境下,雏鸟的成活率是极低的。因此,地面营巢模式下的东方白鹳,应该在巢上方设置遮蔽物,避免雨水侵蚀巢体。在实际操作中,通常在繁殖期,提前将遮阳伞放置在巢边,使伞能将整个巢遮蔽起来,高度必须保证不影响东方白鹳的正常站立、活动。

孵化期30~34 d,产蛋4-5枚,产蛋完毕后才会开始入巢孵化,孵化期内由双亲交替孵化,若雌鸟入孵则雄鸟负责守卫,守卫期间攻击性较强,饲养员无法靠近。

4 雏鸟育成和管理

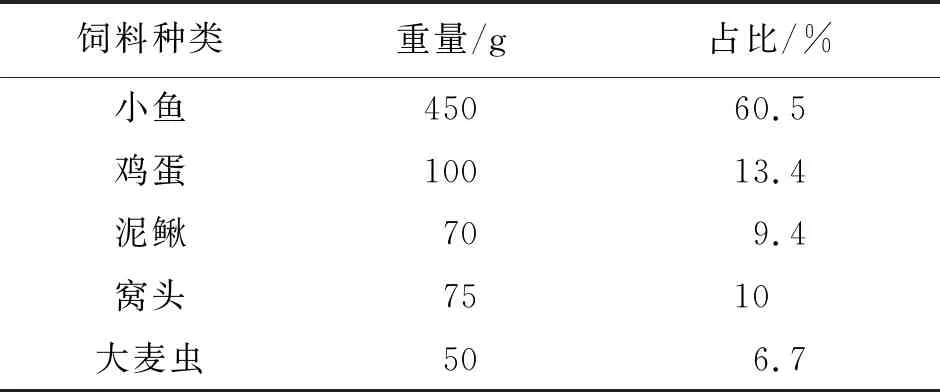

雏鸟出壳时一般隔1天出雏1只,后出生的雏鸟体型较小,在巢内容易被挤压无法获得亲鸟的喂食。东方白鹳为晚成鸟,出生时全身裸露无被毛,无法站立,眼睛无法睁开。出雏后,完全由亲鸟进食后咀嚼消化为糊状物后对雏鸟喂食,因此出雏后对亲鸟的饲料需要进行调整,增加饲料量和营养配比。育雏期日粮配比如表3所示。一般日粮饲喂量增加50%,鸡蛋和泥鳅增加100%,另外新增大麦虫作为优质动物性蛋白质的来源,并在日粮中混入电解多维、钙片作为维生素和矿物质的补充,保证幼鸟在发育过程中的健康,尤其是钙的及时摄入能够有效缓解发育过程中体重增长过快而对腿部骨骼的影响,减少腿部畸形的比例。饲喂次数从正常1次/d增加到2次/d,饲喂时间分别在上午9∶00和下午16∶00。

雏鸟15日龄左右全身被毛为灰色绒毛,体长能达到20 cm,嘴部淡粉色,仍无法站立。20日龄,翅膀开始长出黑色绒毛,并且能自主进食大麦虫、剪碎的泥鳅肉,能在巢内屈腿站立。30日龄,绒毛开始换成羽毛,腿部为黄色,嘴部为白色,能较长时间站立,但屈腿的行为仍间隔发生。45日龄,幼鸟开始离巢在周边5 m内活动,未再发现屈腿行为,能自主进食完整小鱼、活泥鳅。75日龄,被毛完整,身形接近成鸟。可对幼鸟进行第一次飞羽修剪,限制其飞行能力。

表3 育雏期日粮配比 天/只

5 讨论

5.1开放式圈养环境下,东方白鹳的繁殖面临了很多的困难,最主要就是营巢模式的改变。对于晚成鸟来说,地面营巢的环境,对刚出生非常脆弱的雏鸟,危险性比在树上营巢要大的多,可能一场大雨就会让巢内变得寒冷又潮湿。晚成鸟刚出生时对温度的要求很高,保温是最重要的一环,对于地面上的巢来说,巢盘要比树巢更高更厚,因此在筑巢阶段要提前准备好巢材放置在场地里面。东方白鹳有利用旧巢的习性,每年繁殖期结束后对于旧巢进行清理和消毒后需要将巢盘保留,便于东方白鹳来年继续在固定的位置上筑巢。

5.2东方白鹳生性机敏,在开放式圈养环境中,与其他涉禽动物之间相互干扰较大,尤其在发情期内,追逐打斗时有发生,对繁殖有很大影响。所以,在大的开放式场地内,人为分隔出一些独立的区域,能够有效减少发情、繁殖期的干扰。所以,一对配对成功的东方白鹳需要及时和场地内的其他鸟类隔离,在较为隐蔽和安静的环境中圈养,以提高繁殖成功率。

5.3 通过几年的繁殖工作摸索,发现雏鸟刚出壳3 d 内的死亡率是最高的,杭州春季的气温不稳定,雨水又特别丰富,刚出壳的雏鸟很容易由于巢内温度过低而死亡。在之后几年里,通过在巢上方设置遮蔽物,减少雨水侵蚀,有效保证了巢的干燥和稳定,并且通过适时地添加巢材,确实提高了雏鸟的成活率。

5.4亲鸟育雏过程中,需要注意饲料的调整,前期由于饲料增加不及时也造成了部分雏鸟无法成活的情况。育雏期饲喂需要注意少量多次,因为亲鸟在白天会间隔一段时间就给雏鸟投喂一次,雏鸟乞食鸣叫也会促使亲鸟投喂。所以饲养员需要分多次将新鲜的泥鳅、活鱼提供给亲鸟,使其能够有新鲜、充足的食物投喂给雏鸟。育雏的不同阶段,饲料的配比也需要及时调整,在30日龄以后,随着雏鸟体型和体重的快速增长,蛋白质饲料的供应需要控制,大麦虫和鸡蛋的量可以适当减少,避免体重增长过快而骨骼发育跟不上的情况,并及时添加钙片帮助骨骼发育。